草原生态补奖政策能抑制牧户超载过牧行为吗?

2019-08-15冯晓龙刘明月仇焕广

冯晓龙 刘明月 仇焕广

摘要 草原生态补奖政策通过政府行政手段干预牧户超载过牧行为,成为减少牧区牲畜养殖数量和保障草原可持续利用的政策之一。在政策执行过程中,牧户通过长期交往形成的社会信任、关系网络等社会资本,不仅可以有效解决草原生态保护中政策监督执行成本高等问题,还能形成减畜的集体行动从而确保政策目标的实现。探讨社会资本与草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响效应具有必要性和现实意义。基于此,本文从理论上阐述了草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响机理,并基于内蒙古、甘肃两省474户牧户实地调查数据,运用线性回归模型和分组回归模型,检验了草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响效应及社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节作用。结果表明,草原生态补奖资金对牧户超载过牧行为具有显著的正向影响,而政策监管对牧户超载过牧行为的影响效应为负。社会网络在政策监管影响牧户超载过牧行为中发挥了负向调节作用,社会信任对草原生态补奖资金和政策监管影响牧户超载过牧行为均具有负向调节作用。此外,是否草场流转、非牧业收入占比对牧户超载过牧行为具有正向影响,而家庭收入对牧户超载过牧行为有显著的负向影响。基于以上分析,建议政府优化草原生态补奖资金的发放方式,加强政府对牧户减畜的监管力度,同时发挥社会资本在草原生态补奖政策执行过程中的作用。

关键词 草原生态补奖政策;超载过牧;社会资本;牧户

中图分类号 F326

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)07-0157-09DOI:10.12062/cpre.20190306

我国是一个草原资源大国,拥有各类天然草原面积近4亿hm2,占国土面积的2/5。草原在发挥生态系统服务功能、保障国家食物安全、维护社会经济和谐稳定等方面,具有十分重要的作用和地位[1]。近年来,随着全球气候变化和人类开发利用活动的加剧,我国90%的可利用草原出现不同程度的退化,其中严重退化面积约占可利用草原面积的50%左右[2]。

草地退化造成草原生产能力下降,优质牧草不断减少,草原植被结构恶化[3],生态系统失衡,虫鼠危害严重,不仅对局部和周边地区生态安全造成威胁,而且严重影响草原畜牧业的可持续发展,制约着牧户经济收入的增长[4]。我國草原退化既有气候变化等自然条件的影响,也有人类活动对草地生态系统的过度干预,其中,超载过牧是造成中国草地退化的主要原因[5]。政策干预是遏制草地退化,保护和恢复草地资源的重要手段[6]。

自2011年开始,国家在内蒙古、甘肃、青海等8个主要草原省份全面建立草原生态保护补助奖励政策(以下简称草原生态补奖政策)[7]。“十二五”期间,中央财政每年至少支出136亿元(后增加到150亿元以上)用于支持建立草原生态保护补助奖励政策,给予牧户的禁牧补助是90元/hm2,在未超载的前提下草畜平衡奖励是22.5元/hm2[8];“十三五”期间,中央财政持续增加资金投入继续支持实施草原生态补奖政策(如2017年为187.6亿元),给予牧户的禁牧补助提高到112.5元/hm2,草畜平衡奖励提高到37.5元/hm2(在未超载的前提下)。各地区也相继制定草原生态补奖政策实施细则,投入大量的财力、物力、人力,稳步推进政策落实。经过多方努力,全国重点天然草原的牲畜超载率由2011年的28%下降到2016年的12.4%,草原减畜任务取得阶段性成效,草原生态逐步改善,草原生态恢复明显[9]。但草原生态环境“点上好转、面上退化,局部改善、总体恶化”的态势没有根本转变,草原退化的趋势仍未得到有效遏制[10-11]。已有研究认为,草原生态的持续退化,属多方因素综合作用的结果,其中,草原生态补奖政策补偿标准偏低、政策简单且缺乏公平性、草原管护员工资偏低、监督管理制度不完善和缺失等问题是草原减畜目标未能充分实现的主要原因[12-14]。

现有的草原监管体系是禁牧和草畜平衡框架下的数量监管体系,以省市县乡各级草原监理机构为主要监管部门,基层草原管护员为补充力量的行政监管体系,为实现草原生态补奖政策目标奠定了制度基础[8]。然而,这种政府主导的自上而下的行政监管体系不仅会给政府带来高额的执行成本[15],还加剧了牧户与生态监管部门之间的冲突,严重制约政策的实施效果[16-17]。草原生态保护不仅需要政府的大力投入,更需要广大牧户的主动参与和有力监督[12]。牧户不仅是生产主体,还是补偿政策的接受者,其行为、态度直接决定着草原退化的状况和生态补奖政策的实施效果。在这个过程中,牧户的自我管理机制对草原生态补奖政策实施效果的作用不可忽视。人们通过长期交往形成的关系网络、社会信任等社会资本是建立牧户自我管理机制的关键,不仅可以有效解决草原生态保护中政策监督执行成本高等问题,还能形成减畜的集体行动从而确保草原生态补奖政策目标的实现[16]。但是探讨社会资本与草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为影响的研究较为缺乏。

基于此,本文围绕牧户超载过牧行为,阐述社会资本与草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响机理,构建相应的理论分析框架,并利用内蒙古、甘肃两省474户牧户实地调查数据,实证分析社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应,尝试对抑制牧户超载过牧行为的路径提供新的解释,为进一步完善草原生态补奖政策的实施提供参考。

1 理论分析与假说提出

1.1 草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响机制

草原生态补奖政策作为重要的国家草原生态保护政策之一,其首要目标是通过禁牧和草畜平衡等具体政策措施有效引导牧户减畜,使其牲畜数量维持在合理载畜量的范围[18-19],并通过监督管理的行政手段,实现草原生态环境可持续性。综合来看,草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为主要包括如下影响路径。

通过以资金补偿的经济激励抑制牧户超载过牧达到减畜的目的。生态补偿理论认为,生态补偿是以保护和可持续利用生态系统服务为目的,以经济手段为主要方式,调节相关者利益关系的制度安排[10,20]。作为草原生态补奖政策的主要利益相关者,牧户既是草原生态环境保护的微观主体,又是经济利益的追求者。为了激励其减少牲畜养殖规模达到草畜平衡管理标准,就必须对其进行经济补偿。我国政府制定的草原生态补奖政策的主要目的就是,通过禁牧、草畜平衡等资金补助奖励的经济手段[18],弥补牧户因减少牲畜养殖带来的经济利益的损失,从而调动牧户保护草原生态的积极性,引导鼓励牧户减少牲畜养殖规模,实现草畜平衡并形成草原合理利用的长效机制。由此来看,理论上草原生态补奖政策能够通过资金补贴抑制牧户超载过牧,以此实现减畜目的。

H1:草原生态补奖资金对牧户超载过牧行为具有抑制作用。

通过监督管理,抑制牧户超载过牧行为,促使牧户真正减畜。生态补偿的条件性是其最重要的特性,生态补偿项目在实施中是否满足条件性,直接影响生态补偿项目的生态补偿效率[8];生态补偿的条件性是指只有当环境服务的提供者提供了环境服务时才应当付给其费用[21];而条件性的满足需要行之有效的监管体系[22-23]。草原生态补奖政策作为生态补偿机制的一类,实施时同样需要满足条件性,即有效的监管体系。在政策实施过程中,政府与牧户之间往往存在信息不对称情形,要降低可能存在的牧户领取政策补贴而实际不减畜的道德风险,就需要有效的监管。如果缺乏有效的监管,或者没有监管,将会阻碍草原生态补奖工作的顺利实施[12-13],为牧户发放补奖资金也仅仅成为一种善意的给予,对牧户超载过牧行为的约束力将大大降低,既会影响牧区减畜目标的实现,又会影响草原生態补奖政策的实施效率。可见,理论上政策监管应当能够抑制牧户超载过牧行为,实现减畜的目标。

H2:草原生态补奖政策的监管能够降低牧户超载过牧程度。

1.2 社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节作用机制

与农地不同,承包到户的天然草场,只要是在放牧情况下,没有围栏的草场就具有排他性低和竞争性强的特征。虽然从本世纪初开始,我国大部分牧区开始修建草场围栏,但由于围栏本身会增加生产成本并会带来严重的生态问题,导致许多牧区草场的围栏正在逐渐消失,从此来看,当前绝大多数牧户承包的草场仍然是典型的公共性资源[24-25]。根据行为经济学和公共治理理论,具有公共属性的草原的生态治理过程需要公众的广泛参与,才能实现草原治理的集体行动[26-27],而社会资本是牧户参与草原生态治理的基础[16]。村庄内的人们通过长期交往形成的关系网络、信任等社会资本是决定公共性资源管理有效的主要因素[28-29],对解决社区草原保护问题与集体行动中的“搭便车”问题具有重要作用[24,30]。社会资本作为一种关系性资源,其关键特征是关系网络与社会信任[31],同一村庄牧户社会网络规模越大,彼此信任程度越高,社会组织动员能力越强,彼此之间的联系越紧密,从而容易产生草原生态保护的集体行动,达成集体行动主体间的合作[32-34]。

从理论上讲,在草原治理过程中,草原生态补奖政策的实施效果会因牧户与村庄社会资本的差异而不同。一方面,在草原生态补奖政策的实施过程中,同一村庄内牧户的关系网络规模越大,意味着牧户关于草场经营、牲畜养殖等信息获取和传播渠道越丰富,能提高其获取和分享信息的能力,使其更加了解同村其他牧户的草场经营信息,帮助他们提高对草原生态保护的认知水平[26],引导更多牧户之间产生草场经营与畜牧生产的互惠行为,减弱单个牧户选择环境中的不确定性,带来更高的草原生态保护的合作水平。一旦政府通过补奖资金或行政监管对牧户牲畜养殖数量进行管理,就会诱发牧户关系网络的效应进而激发牧户减少牲畜养殖规模,促进草原生态补奖政策目标的实现。另一方面,同一村庄内社会信任的存在提高了牧户之间分享草原管理信息资源的意愿,有利于打破彼此间信息不对称的局面,促进同村内草原资源的整合[26-27],牧户彼此的信任程度越高,越能促进牧户之间形成草场经营的互惠行为,也会大大降低牧户对于其他牧户在草场经营和牲畜放牧中采取“搭便车”行为的担忧[35],有利于内部监督其他牧户草原经营利用行为,有效避免因行政监管不到位或监管缺失带来的监管盲区,从而增强草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的抑制作用。综合来看,发挥社会资本对牧户超载过牧行为约束方面的作用,能够促使牧户形成减畜行为的集体行动,增强禁牧和草畜平衡政策的执行效果[8,36-38],进而提高草原生态补奖政策的实施效率。由此,本文提出以下假说。

H3:社会网络和社会信任在草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响中具有调节作用。

基于上述理论分析,本文构建的理论分析框架如图1所示。

2 数据来源、变量选择及描述性统计

2.1 数据来源

本文数据来源于课题组成员2017年9—11月在内蒙古、甘肃草原牧区进行的实地调查。调查采用分层抽样的方法:首先,考虑草原特征与地区特征的差异,选取内蒙古、甘肃两个省作为总体样本框;其次,在每个省按照县(旗)畜牧业生产规模高、低两层各随机抽取2个县(旗);第三,在每个县(旗)按照畜牧业生产规模高、低两层各随机抽取1个乡镇(苏木),每个乡镇(苏木)随机抽取4个村(嘎查),每个村(嘎查)随机抽取7~8个牧户进行实地调查,采取一对一入户访谈形式开展调查。经过实地调查,共获得总样本480户,剔除重要数据缺失的样本,得到有效样本474户,问卷有效率为98.75%。调查内容包括村庄与牧户两个层次,其中村庄层次包括村级基本特征、政策执行情况、规定的载畜量等;牧户层次包括草场经营特征、牲畜养殖情况、社会资本、家庭基本情况等。从样本个体特征看,平均年龄为47岁,受教育年限6 a。从样本家庭特征看,家庭劳动力人数平均为5人,有21%的牧户存在草场流转,生产机械价值平均为1.81万元,家庭总收入平均值为8.96万元,非牧业收入占比均值为16%,村庄到乡镇的平均距离为18.05 km。

2.2 变量选择与描述性统计

(1)因变量。超载过牧的程度,其测度过程主要包括两个步骤。首先,根据实地调查数据计算每个牧户的实际载畜量。牧户实际载畜量的计算公式为:单位面积实际载畜量=实际牲畜养殖总数量/(草场承包面积+草场流转面积)。为了使得不同牲畜种类能够加总,将牧户所有的牲畜按照羊单位进行统一折算,换算标准为:1头本地牛等于5个羊单位;1头改良牛等于3个羊单位;1匹马等于5个羊单位;2个仔畜折算为1只成年畜。其次,利用牧户的单位面积实际牲畜载畜量除以县级政府规定的单位面积牲畜载畜量计算每个牧户的超载过牧程度。若超载过牧程度大于或等于1,则表示该牧户存在超载过牧行为,其数值就表示超载过牧的程度;若超载过牧程度小于1,则表示牧户不存在超载过牧。通过分析发现,总样本中存在超载过牧的牧户比例为28.69%,表明牧户超载过牧行为普遍存在,且平均超载过牧程度为0.71。

(2)核心自变量。草原生态补奖政策特征,本文以草原生态补奖政策的补贴金额、政府监管情况作为家庭层面的草原生态补奖政策变量。补奖政策通过禁牧和草畜平衡等具体措施有效引导牧户降低超载过牧程度,使其牲畜数量维持在合理载畜量的范围内,并给予补助和奖励,以此实现草原生态保护和牧户增收双赢目标[18]。因此,借鉴已有研究[18],本文选择当年家庭获得的草原生态补奖的金额作为政策变量之一,探讨其对牧户超载过牧程度的影响效应。此外,针对草原生态补奖政策的监管情况,本文用村级层面的“乡镇政府或村委会是否对牧户牲畜量进行检查?”来表征,若回答“是”,赋值为1,表明政府对牧户的草畜平衡情况进行了监督;若回答“否”,赋值为0,则表明政府没有对牧户的草畜平衡情况进行有效监督。需要说明的是,政府检查牧户牲畜载畜量是省市县政府按照政策要求制定检查方案,通过乡或村一级政府工作人员具体入户检查,在这个过程中,乡、村政府对牧户牲畜载畜量的上门检查是外生给定的,并不受单个牧户行为的影响。统计分析发现,平均每个牧户家庭的草原生态补奖资金0.99万元,有37%的牧户载畜量受到了政府监管,说明在草原生态补奖政策落实过程中的政府监管仍较为缺乏。

(3)调节变量。社会资本,本文从社会网络、社会信任两个维度度量社会资本。对于社会网络,主要通过牧户的宗族关系网络来测度。在中国传统农村,人们的行为往往围绕着宗族关系而展开,宗族成员间相互赠送或往来礼金,形成了所谓的“人情”社会,不仅能为宗族成员家庭之间的相互合作提供机会从而形成集体行动[39-40],也有助于他们共同抵御外部环境的负面冲击[41]。在牧区,定居点或村庄的形成主要依赖于由血缘关系形成的宗族关系网络,这些关系网络正是同村内牧户彼此互惠合作的基础,也是影响政策效果的关键特征。因此,在借鉴已有研究基础上[39-40],设计关于社会网络的问题是:您家的姓氏是村庄(社区)里最大的姓吗?若回答“是”,则赋值为1,表示该牧户的姓氏在村庄中所占人口比例较大,亲属关系范围较广,家庭社会网络规模越大;若回答“否”,则赋值为0。社会信任主要从牧户对村庄其他人的信任程度来考察。其问题设计是:您对村里人的信任程度如何?信任程度从1到5分别是非常不信任、比较不信任、一般、比较信任及非常信任,分值越高,表明牧户与村庄其他人信任程度较高。统计显示,总样本中姓氏是村里第一大姓的牧户比例为44%,牧户的平均社会信任水平为4.20,说明当前牧区大多数村庄是由宗族产生的,且牧户的社会信任程度较高。

(4)控制变量。本文选取的控制变量主要包括户主年龄、户主受教育程度的个体特征;家庭劳动力数量、是否草场流转、家庭总收入、非牧业收入占比及畜牧业生产机械价值的家庭特征;村庄到乡镇距离的村庄特征;考虑地区差异的省级虚拟变量。各变量的定义、赋值及描述性统计分析结果见表1。

2.3 模型设定

由于被解释变量超载过牧的程度是连续取值的,本文选择线性回归模型分析草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响因素。基于此,本文构建草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的模型形式如下:

其中,Yi表示牧户i超载过牧的程度,当牧户存在超载过牧,则超载过牧程度为大于或等于1的连续数值,当牧户不存在超载过牧,则该数值为小于1的连续数值;C1i表示牧户i的草原生态补奖资金总额;C2i表示政府是否对牧户i的载畜量进行监管;Xi表示影响牧户超载过牧行为的其他解释变量;α′、α″、β′表示回归系数;μi为随机误差项。

在此基础上,为了考察社会资本在草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为影响的调节作用,需要引入社会资本变量,社会资本包括社会网络和社会信任两个测度指标,其中社会网络为二元取值的分类变量,社会信任为定序变量。根据温忠麟等[42]的研究结论,当自变量X为连续变量、调节变量Z为类别变量时,若需检验变量Z对特定路径关系的调节作用可实行分组回归,然后比较不同组别变量X回归系数的差异,若差异显著,则变量Z的调节效应

显著;当自变量X是类别变量,调节变量Z是连续变量时,则用带有乘积项的回归模型做层次回归分析,若交互项的回归系数显著,则变量Z的调节效应显著。由于本文的调节变量社会网络、社会信任分别为类别变量、连续变量,故分别采用分组回归分析和层次回归分析进行调节效应检验。

3 实证结果与分析

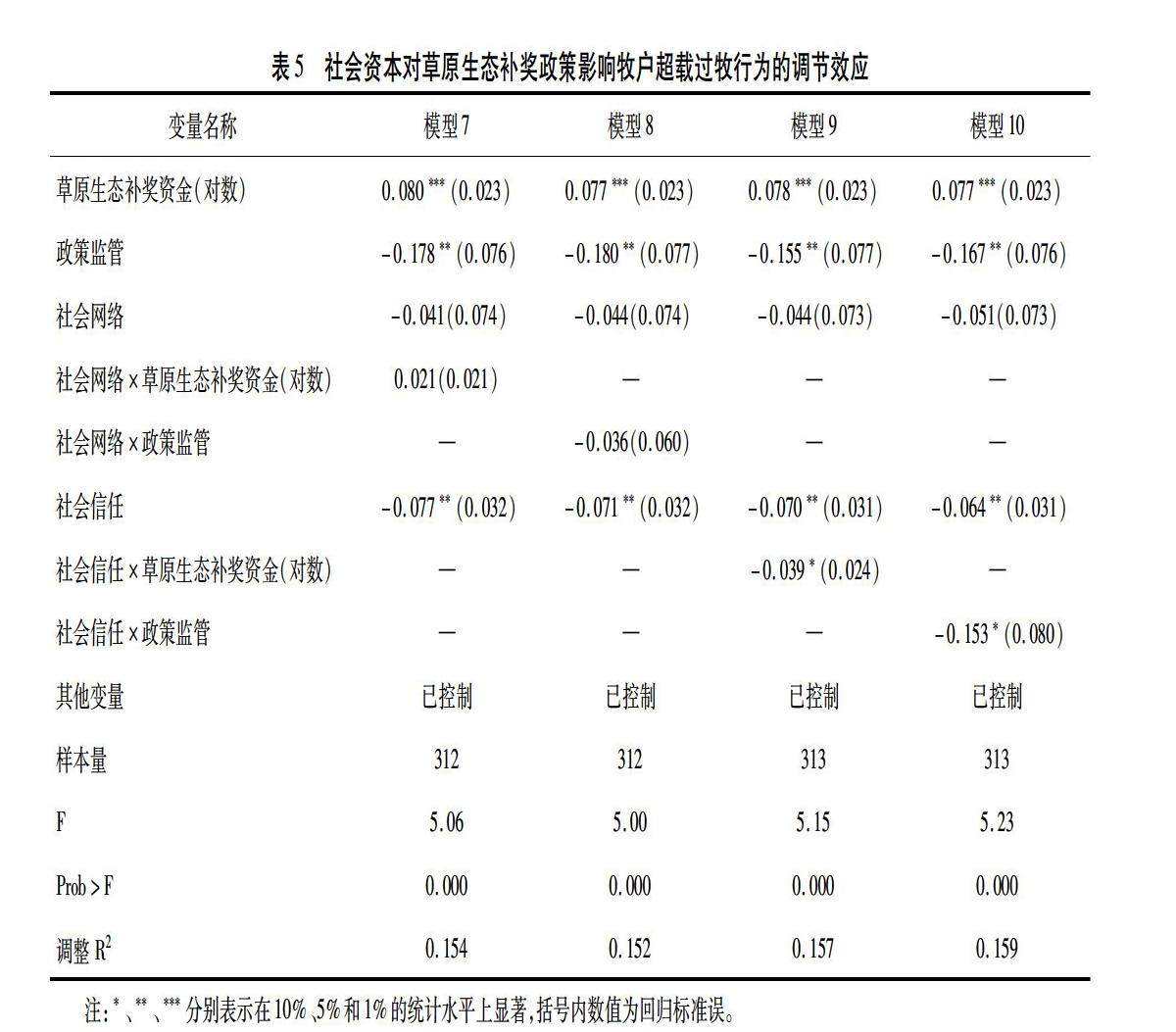

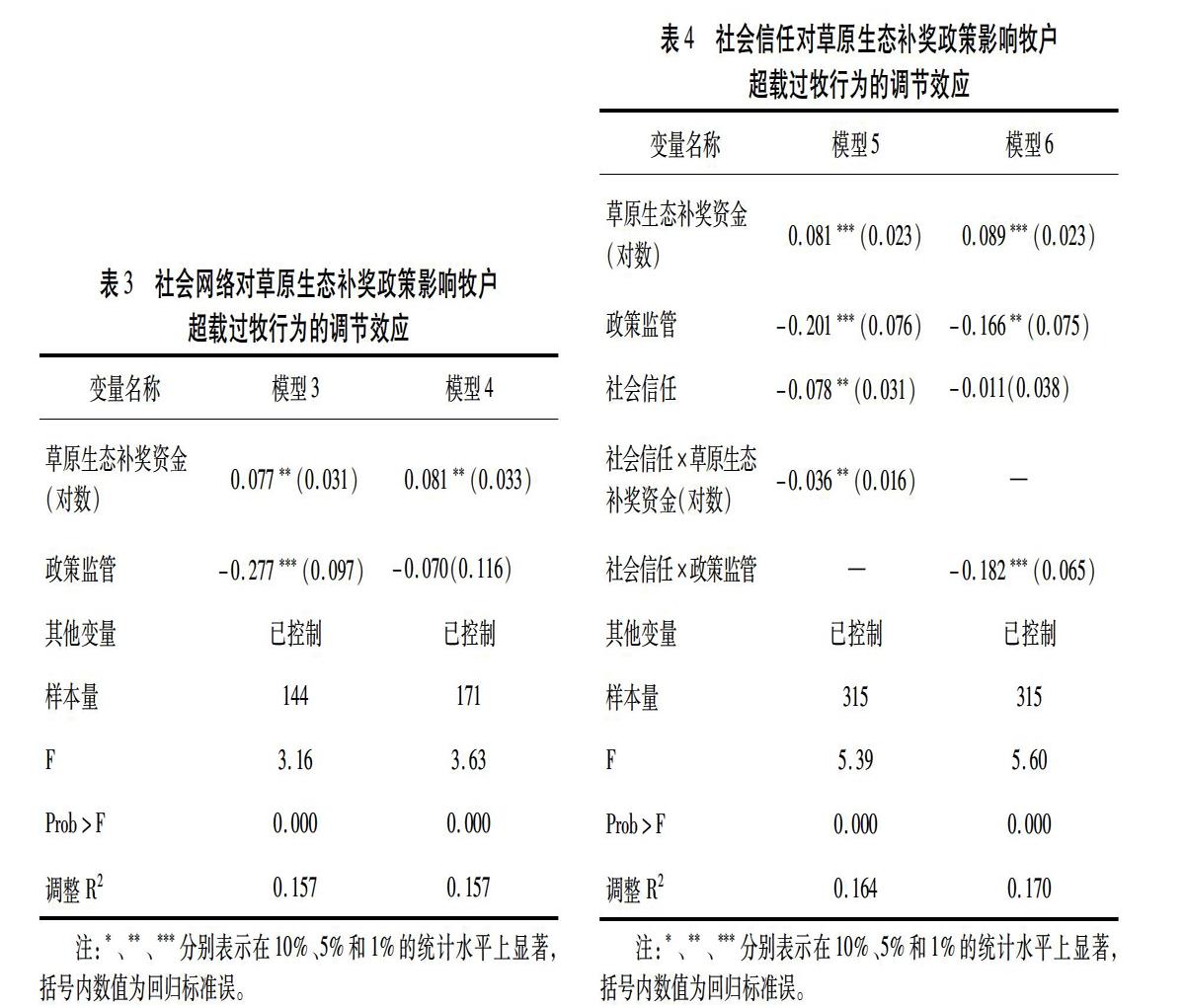

本文的实证分析步骤是:首先,运用模型1探究草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响效应;其次,在模型2中,引入社会资本变量,以进一步证明这一影响效应的强弱,具体模型估计结果见表2。在此基础上,分别采用分组回归、层次回归实证分析社会网络、社会信任对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应,回归结果分别见表3和表4。

3.1 草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响效应

(1)草原生态补奖资金对牧户超载过牧行为具有显著的正向影响。这表明,草原生态补奖的资金水平越高,牧户的超载过牧程度越高,越倾向于增加牲畜养殖,这与

王海春等[18]的研究结论不一致。从边际效应来看,草原生态补奖资金的对数每增加1%,牧户超载过牧的程度增加7.9%。理论上讲,牧户既是草原生态环境保护的微观主体,又是超载过牧的主体,为了激励其减少牲畜养殖规模就必须对其进行经济补偿。现实中,草原生态补偿资金是直接通过一卡通形式发放到户,大大降低了基层政府对牧户牲畜养殖行为的约束力,导致很多牧户拿到补偿资金之后,不再按照地方政府规定的牲畜载畜量进行畜牧业生产,而更多是将草原生态补偿资金作为自己发展畜牧业生产的资金来源之一,扩大牲畜养殖规模,造成牧户超载过牧行为屡禁不止的问题依然比较突出,使草原合理利用的长效机制很难形成。

(2)草原生态补奖政策监管对牧户超载过牧行为的影响在5%的统计水平上显著,且回归系数为负,与预期结果一致。从边际效应来看,若乡、村政府对牧户牲畜养殖进行监管,则牧户超载过牧的程度下降19.2%。这表明,当前草原生态补奖政策的监管对牧户超载过牧行为产生了应有的约束作用,这与现行的草原监管体系密切相关。为了降低可能存在的牧户领取政策补贴而实际不减畜的道德风险,建立有效的监管体系。在草原生态政策执行初期,我国的草原生态保护监管体系主要是依靠市县草原监理机构对牧户牲畜养殖情况的监管。然而,由于牧区牧户居住分散,市县行政监管队伍的办公和交通设备落后、队伍力量薄弱,专项经费匮乏等,导致实际的监督管理工作阻力重重,以至于未履行其应尽的监管职责[12],也就很难对牧户超载过牧行为产生约束。经过发展,我国现有的草原生态补奖政策监管体系是禁牧和草畜平衡框架下的数量监管体系,是以省市县乡各级草原监理机构为主,村级草原管护员为补充的行政监管体系[8]。通过设立乡、村一级的草原监管员,发挥基层组织或牧户在监管同村其他牧户超载过牧方面的作用,并通过资金补贴激励这些草原监管员认真履行自身职责,从而实现对牧户超载过牧行为的抑制目标,使得国家为牧户发放的草原生态补奖资金不再成为一种善意的给予,而是真正实现牧区减畜,草原生态可持续性目標的有效政策。此外,通过对比草原生态补奖资金和政府监管的边际效应来看,政府监管对牧户超载过牧行为的抑制作用要远大于草原生态补奖资金的促进作用,这说明在实施草原生态补奖政策过程中,政府监管取得了一定成效,而补奖资金的发放不但没有起到抑制作用,反而促进了牧户超载过牧行为。

(3)控制变量对牧户超载过牧行为的影响结果。表2结果显示,户主年龄和受教育水平、生产机械总价值、家庭劳动力人数、村庄距离及省域虚拟变量的影响均不显著。是否草场流转对牧户超载过牧行为的影响在1%的统计水平上显著,且回归系数为正,说明进行草场转入的牧户往往会增加牲畜养殖数量,从而促使其发生超载过牧行为。家庭收入对牧户超载过牧行为的影响至少在5%水平上有显著负向影响,表明家庭收入水平越高,牧户的超载过牧程度越低。非牧业收入占比对牧户超载过牧行为的影响在5%的统计水平上显著,且回归系数为正,说明牧户非牧业收入占比越高,越倾向于增加单位面积的牲畜载畜量,促进其发生超载过牧行为。此外,社会网络对牧户超载过牧行为的影响不显著,而社会信任对牧户超载过牧行为的影响在1%的统计水平上显著为负,表明与村庄内其他牧户的信任程度越高,牧户更倾向于减畜,超载过牧程度也会越低。

3.2 社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应

3.2.1 社会网络对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应分析

在表3中,模型3表示牧户姓氏是村里大姓的回归模型,而模型4表示牧户姓氏不是村里大姓的回归模型。对两组回归中草原生态补奖资金和政策监管的系数差异性进行Chow检验,结果显示仅草原补奖政策的政策监管拒绝两组间系数不存在显著差异的原假设,表明社会网络对政策监管影响牧户超载过牧行为具有调节作用,而对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节作用不显著。政策监管在1%水平上显著负向影响村里大姓的牧户超载过牧行为,而对不是村里大姓的牧户超载过牧行为的影响不显著,说明对于姓氏为村里大姓的牧户而言,草原生态补奖资金水平越高,越倾向于减畜,其超载过牧程度也会越低。村庄中同姓的家庭往往是从同一个宗族中分离出来的,虽然他们独门独户,但并不妨碍他们相互协作的可能性,宗族的各种活动能为家庭之间的合作提供机会[39]。通过宗族中家庭之间长期的社会交往形成的社会网络,可以大大降低牧户的信息获取成本、提高信息获取能力,使其更加了解其他牧户的草场经营信息,减弱单个牧户选择环境中的不确定性,带来更高的草原生态保护的合作水平,有效发挥社会资本等非正式制度对牧户行为的约束作用[36],能够抑制牧户超载过牧行为,促使牧户形成减畜行为的集体行动,从而保证草原生态补奖政策中经济激励的有效性。

3.2.2 社会信任对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应分析

在表4中,模型5考察社会信任对草原生态补奖资金影响牧户超载过牧行为的调节效应,模型6分析社会信任对政策监管影响牧户超载过牧行为的调节效应。社会信任在草原生态补奖资金对牧户超载过牧行为的影响具有显著的负向调节作用,且在政策监管对牧户超载过牧行为影响中的调节作用也为负,说明牧户与村内其他牧户的社会信任程度越高,草原生态补奖资金和政策监管对该牧户超载过牧行为的抑制作用越大。草场属于典型的公共性资源[24-25],其治理过程需要公众的广泛参与[26-27],而集体行动是牧户参与草原管理的基础[16]。牧户通过长期社会交往形成的社会信任,能够促使牧户在草原生态补奖金发放以后或者政策监管过程中形成减畜的集体行动。随着同一村庄内牧户之间的社会信任程度的提高,打破了彼此间草场经营信息的不对称局面,促进草原资源管理的整合,彼此的信任程度越高,越能形成草场经营的互惠行为,也会降低牧户在草场经营中采取“搭便车”行为的可能[35],有利于内部监督其他牧户草原经营行为,从而促进草原生态补奖政策目标的实现。

3.3 稳健性检验

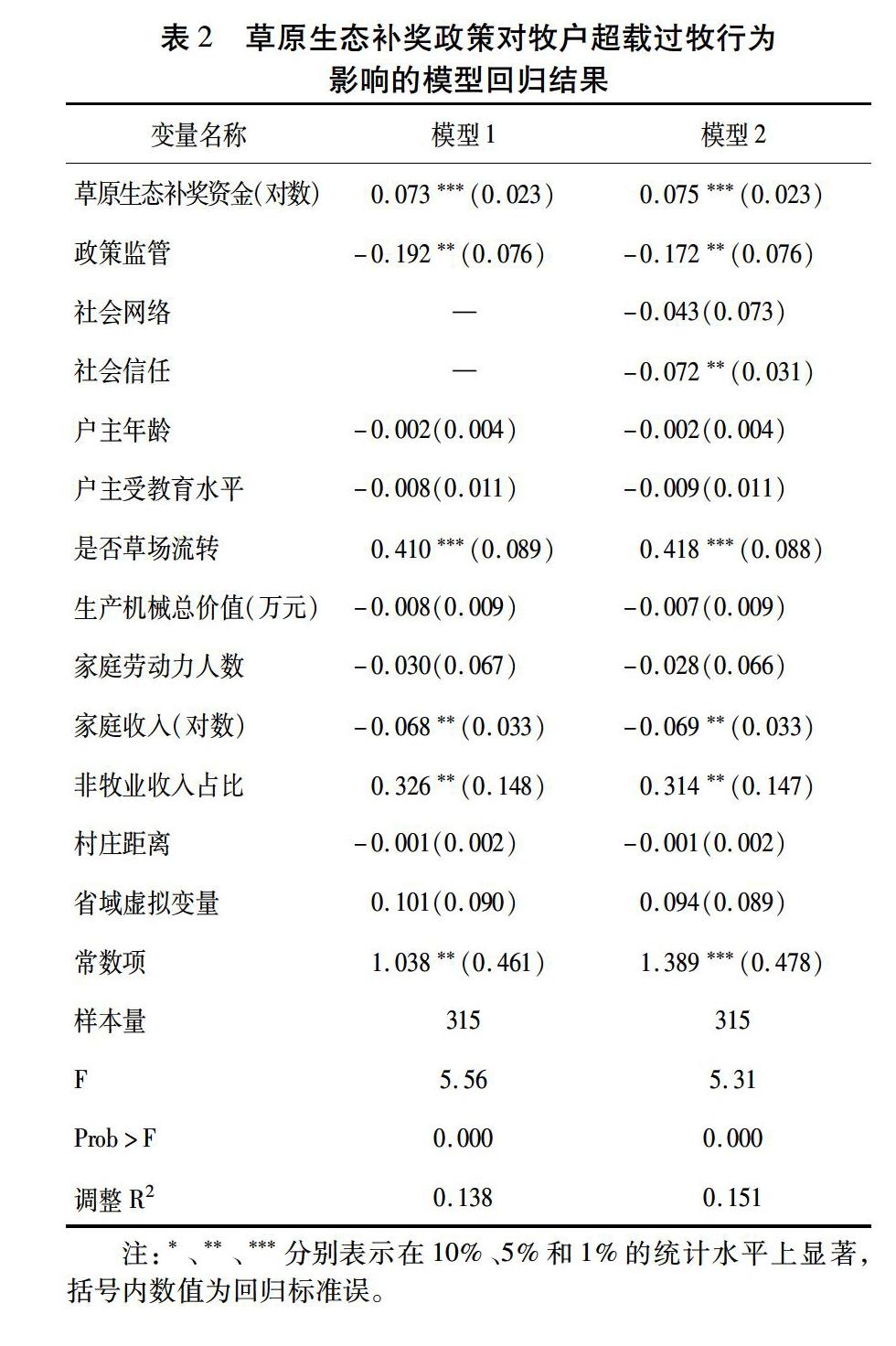

为了检验上述的社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节效应估计结果的稳健性,本文采用对社会网络和社会信任的其他测量方式[29,31],重新测度社会网络和社会信任,之后再进行实证检验。对社会网络采用“与村里其他人换工、互助的频率?”表征,赋值从1到5,1表示从来没有,5表示经常有。对社会信任采用“经常借东西给村里人?”表征,賦值从1到5,1表示非常不同意,5表示非常同意。表5中模型7和模型8估计结果与表3的结果基本一致,模型9和模型10估计结果和表4的结果一致,说明本文实证分析结果较稳健。

4 结论与启示

本文利用内蒙古、甘肃两省474户牧户实地调查数据,检验了草原生态补奖政策对牧户超载过牧行为的影响效应及其社会资本对草原生态补奖政策影响牧户超载过牧行为的调节作用。本文主要有以下几点发现:①当前牧区牧户超载过牧行为仍然存在,且超载过牧程度较高;虽然草原生态补奖政策通过资金补贴抑制牧户超载过牧,但在政策落实过程中政府对牧户载畜量的监管仍较为缺乏。②草原生态补奖资金水平诱发牧户超载过牧行为,而政府行政监管能够抑制牧户超载过牧行为。③同一村庄内牧户的社会网络规模越大,越能增强政府行政监管对牧户超载过牧行为的抑制作用;同一村庄内牧户之间形成的信任 程度越高,越能减弱草原生态补奖资金对牧户超载过牧行为的促进作用,也越能增强政府行政监管对牧户超载过牧行为的抑制作用。④草场流转、非牧业收入占比对牧户超载过牧行为有显著的促进作用,而家庭收入对牧户超载过牧行为有明显的抑制作用。

本文研究结论的政策含义是:①优化草原生态补奖资金的发放方式。目前草原生态补奖资金主要通过财政补贴“一卡通”系统直接发放给各牧户,大大降低了地方政府对牧户超载过牧行为的约束力。应当优化草原生态补奖资金的发放方式,通过分批次发放、容许地方政府对补奖资金发放形式进行适当调整等手段,增强地方政府或地方畜牧部门对牧户超载过牧行为的约束能力,真正让补奖资金发挥抑制牧户超载行为的作用。②加强政府对牧户减畜的监管力度。草原生态补奖政策的有效监管是实现政策预期目标的重要行政手段,虽然政府监管能抑制牧户超载过牧行为,但现有的政策监管力度仍存在不足。建立健全县、乡、村三级草原管护网络,完善草原监测体系,加强政策落实情况的监督力度,定期开展监测和入户调查,评估牧户减畜成效,同时调动和发挥牧户自我管理与相互监督的作用,保护和巩固政策实施效果。③加强牧区社会资本培育,促进社会资本在抑制牧户超载过牧行为中的作用。村庄内的人们通过长期社会交往形成的关系网络、社会信任等社会资本对解决社区草原保护的集体行动中的“搭便车”问题具有重要作用。在牧区草原生态环境治理过程中,应当充分考虑中国乡土社会的典型特征,加快构建牧区基层组织网络,提高牧户社会网络规模。同时,加强牧区公共文化建设,通过组织各类文化宣传或相关知识培训等活动,为牧户之间的交流、沟通及学习提供机会,提升牧户间的信任程度,为草原保护集体行动的产生提供合作基础,从而有效发挥社会资本对草原生态保护政策影响牧户超载过牧行为的调节作用。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1]任继周.《中国草地生态保障与食物安全战略研究》专著总序[J].草业科学,2016,33(6):1019-1020.

[2]侯向阳,尹燕亭,运向军,等.北方草原牧户心理载畜率与草畜平衡模式转移研究[J].中国草地学报,2013, 35(1):1-11.

[3]张虎, 师尚礼, 王顺霞. 放牧强度对宁夏荒漠草原植物群落结构及草地生产力的影响[J]. 干旱区资源与环境, 2012,26(9):73-76.

[4]赵永珍. 肃南县草原生态补奖政策落实及存在问题研究[D]. 兰州: 西北民族大学, 2015.

[5]张瑞荣, 申向明.牧区草地退化问题的实证分析[J].农业经济问题,2008(S1): 183-189.

[6]杨勇, 邓祥征, 白羽萍, 等. 2000—2015年中国典型草原草地动态及其对管理政策的响应[J]. 资源科学, 2017, 39(7): 1272-1280.

[7]田艳丽.建立草原生态补偿机制的探讨——以内蒙古锡林郭勒盟为例[J].农业现代化研究,2010,31(2):171-174.

[8]胡振通. 中国草原生态补偿机制[D]. 北京:中国农业大学, 2016.

[9]常丽霞, 沈海涛. 草地生态补偿政策与机制研究——基于黄河首曲玛曲县的调查与分析[J]. 农村经济, 2014(3): 102-106.

[10]魏琦, 侯向阳. 建立中国草原生态补偿长效机制的思考[J]. 中国农业科学, 2015, 48(18): 3719-3726.

[11]杨振海.努力谱写草原保护建设新篇章[J].中国草地学报,2009,31(2):1-3.

[12]叶晗, 朱立志. 内蒙山牧区草地生态补偿实践评析[J]. 草业科学, 2014(8): 1587-1596.

[13]李静. 我国草原生态补偿制度的问题与对策——以甘肃省为例[J]. 草业科学, 2015, 32(6): 1027-1032.20.

[14]胡振通, 柳荻, 靳乐山. 草原生态补偿: 生态绩效、收入影响和政策满意度[J]. 中国人口·资源与环境, 2016, 26(1): 165-176.

[15]GILLSON L, HOFFMAN M T. Rangeland ecology in a changing world[J]. Science, 2007, 315(5808): 53-54.

[16]王晓毅. 环境压力下的草原社区:内蒙古六个嘎查村的调查[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.

[17]王晓毅.从承包到“再集中”——中国北方草原环境保护政策分析[J].中国农村观察,2009(3):36-46,95.

[18]王海春, 高博, 祁晓慧, 等. 草原生态保护补助奖励机制对牧户减畜行为影响的实证分析[J]. 农业经济问题, 2017(12): 73-80.

[19]侯向阳.发展草原生态畜牧业是解决草原退化困境的有效途径[J].中国草地学报,2010,32(4):1-9.

[20]刘兴元.草地生态补偿研究进展[J].草业科学,2012,29(2):306-313.

[21]WUNDER S. The efficiency of payments for environmental services in tropical conservation[J]. Conservation biology, 2007, 21(1): 48-58.

[22]WUNDER S. Revisiting the concept of payments for environmental services[J]. Ecological economics, 2015,117:234-243.

[23]欧阳志云,郑华,岳平.建立我国生态补偿机制的思路与措施[J].生态学报,2013,33(3):0686-0692.

[24]埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事物的治理之道[M]. 余逊达, 陈旭东,译. 上海:上海三联书店, 2000.

[25]楊理. 草原治理: 如何进一步完善草原家庭承包制[J]. 中国农村经济, 2007(12): 62-67.

[26]史雨星, 姚柳杨, 赵敏娟. 社会资本对牧户参与草场社区治理意愿的影响——基于Triple-Hurdle模型的分析[J]. 中国农村观察, 2018(3): 35-50.

[27]周立, 董小瑜. “三牧”问题的制度逻辑——中国草场管理与产权制度变迁研究[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2013, 30(2): 94-107.

[28]BALAND J M, PLATTEAU J P. Halting degradation of natural resources: is there a role for rural communities[J]. Oup catalogue, 1996, 11(3): 251-258.

[29]BOUMA J, BULTE E, SOEST D V. Trust and cooperation: social capital and community resource management[J]. Journal of environmental economics & management, 2008, 56(2): 155-166.

[30]BANKS T. Property rights and the environment in pastoral China: evidence from the Field[J]. Development & change, 2010, 32(4): 717-740.

[31]蔡起華, 朱玉春. 社会信任、关系网络与农户参与农村公共产品供给[J]. 中国农村经济, 2015(7): 57-69.

[32]FAFCHAMPS M. Development and social capital[J]. Journal of development economics, 2006, 42(7): 1180-1198.

[33]COLEMAN S. The foundation of social theory[M]. Cambridge: Belknap Press,2000.

[34]谢先雄,李晓平,赵敏娟,等.资本禀赋如何影响牧民减畜——基于内蒙古372户牧民的实证考察[J].资源科学,2018,40(9):1730-1741.

[35]UZZI B. Social structure and competition in interfirm networks: the paradox of embeddedness[J]. Administrative science quarterly, 1997, 42(1): 35-67.

[36]YANG W, LIU W, VINA A, et al. Nonlinear effects of group size on collective action and resource outcomes[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 110(27): 1-6.

[37]路冠军,刘永功.现代国家构建视域下的草场生态治理方式变迁[J].生态经济,2013(2):37-40.

[38]陈秋红.社区主导型草地共管模式:成效与机制——基于社会资本视角的分析[J].中国农村经济,2011(5):61-71.

[39]FREEDMAN M. Lineage organization in southeastern China[M]. Oxfordshire: Berg, 2004.

[40]贺雪峰. 熟人社会的行动逻辑[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2004(1): 5-7.

[41]郭云南, 姚洋. 宗族网络与农村劳动力流动[J]. 管理世界, 2013(3): 69-81.

[42]温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37(2): 268-274.

Abstract Grassland eco-compensation policy is a policy initiative to regulate herders overgrazing behavior through government administrative measures in order to reduce livestock number and to achieve the sustainable utilization of grassland. During policy implementation, social capital, such as social trust and social network, formed by long-term interaction among herder households, is useful in trimming the high costs related to government supervision and policy implementation in grassland protection and reducing livestock number by collective actions, so as to realize policy objectives. It is necessary to discuss the effect of social capital and grassland eco-compensation policy on herders overgrazing behavior. This paper analyzes the influence of grassland eco-compensation policy on herders overgrazing behavior and the role of social capital in moderating this relationship. A linear regression model and a grouping regression model are employed based on survey data of 474 herder households in Inner Mongolia and Gansu. The results show that: the compensation funds and government supervision have the positive and negative influences on herders overgrazing, respectively. Moreover, social network plays a negative moderating role in the relationship between government supervision and herders overgrazing behavior, whereas social trust plays a negative moderating role in the relationship between compensation funds and herders overgrazing behavior, as well as the relationship between supervision and herders overgrazing behavior. Meanwhile, herders overgrazing behavior is negatively associated with transfer status of grassland and the proportion of non-farm income, and is positively related to household income. Based on the above conclusion, it is suggested that the government should optimize the type of distributed grassland eco-compensation funds, strengthen the governments supervision on herders livestock reduction, and give full play to the role of social capital in the implementation of grassland eco-compensation policy.

Key words grassland eco-compensation policy; overgrazing; social capital; herder