高铁开通对城市生产体系绿色重构的影响

2019-08-15张明志余东华孙婷

张明志 余东华 孙婷

摘要 在高铁广泛开通的时代背景下,研究高铁开通对城市生产体系的变动效应具有十分重要的现实意义。而在环境规制日益趋紧的政策背景下,城市生产体系的绿色重构则又需得到重点关注。本文将高铁开通作为一外生冲击事件,以271个地级及以上城市为研究样本,采用双向固定效应模型,对高铁开通是否可以促进城市绿色发展,进而是否可以重构城市绿色生产体系进行研究,并得到两个主要结论:①高铁开通可以通过产业结构优化效应、技术进步效应、对外开放扩大效应降低城市污染排放,促进城市绿色发展。相較省会城市,高铁开通对非省会城市的工业环境污染物排放降低作用更加明显。②高铁开通可以极大释放服务业集聚对城市生产率的贡献作用,形成就业从第二产业到第三产业的转移效应,加速淘汰工业落后产能、低效产业,形成产业结构绿色发展效应。另外,本文还从空间和产业两个角度讨论新时期城市绿色生产体系的重构问题,以促进城市在新阶段形成可持续绿色发展。在空间方面,宜通过高铁站两端分离、盘活周边区域、筹建清洁主题工业园区等举措释放高铁开通更高的绿色发展效应。在产业方面,一方面可以通过建立服务业多集聚中心、多特色中心、多精品中心,推进结构转换,另一方面则需要顺应“结构智能化”趋势,更好地将高铁站牵引产业与人工智能相融合,以长期推动产业绿色发展。本文最终给出相应政策建议,包括对高铁站附近产业聚集区进行科学设计、将高铁站更多布局于非省会城市、加速形成服务业高铁站高效聚集区、积极做好工业流出人员转就业的培训指导工作。

关键词 高铁;环境污染;工业集聚;服务业集聚;生产体系

中图分类号 F205

文献标识码 A文章编号 1002-2104(2019)07-0041-09DOI:10.12062/cpre.20190103

近年来,高速铁路(以下简称高铁)在全国呈现雨后春笋般发展。截至2017年底,中国高铁营运里程已达25万km,占世界高铁总里程数的663%。而在未来,中国高铁将继续向“八纵八横”的网络迈进,预计2025年达到38万km,至2035年发达完善的现代化铁路网初步建成。高铁的广泛开通产生了巨大的外溢效应。一方面,城市可达性显著得到提升,人们出行变得更加便捷、高效,城市之间时空压缩效应愈加明显。另一方面,高铁开通也对城市人口结构、经济结构、产业结构等内部结构产生一系列深层次影响,对城市经济社会实现跨越式发展起到重要作用。实际上,越来越多的城市在城市化进程中逐渐面临一些难以解决的“城市病”难题,环境污染便是其中之一。而交通基础设施的改善愈加与自然生态系统的共荣共生关联更加紧密[1]。高铁开通作为一项重要的基础设施改善,更是为城市的绿色发展带来了重要契机。一方面,高铁开通可以加速工业企业集聚区域的形成,并产生集聚外部性,带来循环经济、技术学习、设施共享、政策支持。以武广高铁开通为例,开通两年内使得湘南地区承接产业转移项目2 000多个,其中来自广东的工业企业开厂设厂者最多。湖北省咸宁市更是以咸宁北站为中心开辟“广东工业园区”,快速形成产业聚集生产新局面[2]。另一方面,高铁开通对产业结构的优化十分明显。高铁是新兴技术的集成,产业链条很长。高铁开通全部使用电力牵引,会倒逼产业结构发生优化,降低污染型企业比重。作为一种客运工具,高铁会推动旅游业的快速发展,并引导工业落后产业要素资源向第三产业流入。比如,郑西高铁的开通,沿线郑州、洛阳、三门峡、华山等高铁站点城市旅游业增长在20%以上[3]。因此,高铁可以加速工业内部结构优化和三产结构优化,推动污染排放量降低。显然,高铁开通会为城市的绿色发展带来重要驱动力。本文在高铁广泛开通的时代背景下,研究高铁开通对城市工业污染排放是否造成影响?如何造成影响?并进而设计新时期城市绿色生产体系,丰富新时代高铁经济学的新内涵,为城市绿色发展的目标实现提供政策支持。

1 文献回顾与理论分析

交通基础设施产生的外部性直接、间接地包含了环境影响,而高铁开通更是以一种优质的基础设施资源对经济的诸多方面产生影响,并进而形成工业环境污染变动的重要发生机制。我们从高铁开通对经济系统形成的结构优化效应、技术进步效应、对外开放扩大效应三个方面对高铁开通这一事件对环境污染的传递效应进行分析,并进而得到高铁开通环境污染效应的研究假设。

1.1 高铁开通形成的结构优化效应

交通基础设施的改善实际上对经济增长并无显著作用[4-5]。尤其是虹吸和替代等负向溢出效应会在前期表现较为严重[6]。Faber[7]则进一步利用中国“五纵七横”的高速公路主干线格局发现:交通条件改善对于中心城市贸易一体化和经济集聚效应具有显著加速作用,但是沿线小城市的经济增长会受到较大抑制。Qin[8]进一步采用县级层面数据,证实了这种抑制作用的存在性。然而,这一抑制作用缺乏基本的经济学理解释。本文认为,高铁开通会形成产业间的短期快速流动,推动结构变动,引发“摩擦性失业”增多,并使经济在短期内出现增速放缓甚至下滑的情况。

高铁从本质上讲是区域交通基础设施的一次极大改善。由于安全、舒适、快捷等因素,越来越多的消费者将高铁作为中短途出行的首要选择。高铁站附近会迅速形成较高的客流量,这将直接刺激高铁站附近旅游业、餐饮业、住宿业等服务业的快速集聚发展,并表现为沿线城市服务业就业密度的显著提高,尤其是城市群的旅游经济会得到大幅推动[9]。在这一过程中会对工业生产的要素资源逐渐产生“挤出效应”,降低工业污染物排放量[10]。所谓工业的“挤出效应”是指工业生产的要素资源会有一部分流出,进入到服务业等环境污染效应较低的行业中。尤其是在环境规制强度逐渐趋紧的背景下,污染型企业的生产成本会趋于上升,利润率趋于下降,这部分要素资源会形成优先转出的局面,并形成工业内部结构的“去污染化”。工业的部分污染要素进入服务业变成清洁要素成为一个重要结构转换,并成为污染物排放下降的重要机制[11]。刘勇政和李岩[12]研究发现,开通高铁的城市比未开通高铁的城市第二产业占比降低了10%,而服务业升高9%。因此,从工业到服务业的转换构成第一类转换,实现经济系统“去污染化”。另一方面,高铁作为核心技术的关键应用领域,会对其他产业形成连锁反应,引发技术更新潮。高铁可以快速带动钢铁、新材料、基建、机械等相关产业发展,并因其对技术设备的高要求,倒逼上游产业的技术水平提升。同时,随着新工业革命来袭,人工智能、清洁能源、机器人技术、3D打印、大数据等关键核心技术将会加速应用到大量行业的生产运营过程中去,在碳排放逐渐“脱钩”的结果推动下,生态资本相关要素将逐渐进入“完全脱钩”的局面。然而,在传统经济模式逐渐消退、新经济模式尚未成熟的转换过程中,经济增长极在短期内无法快速形成,经济增长将出现“换档降速”的阵痛期。在这一过程中,资源密集型、劳动密集型、资本密集型等传统生产特征逐渐消失,相应引起的“高耗能、高污染、高耗水”企业数量趋于减少,代之以新能源驱动、人工智能生产流水线等为代表的新型、低碳、清洁、环保生产模式、方式。同时,因高铁催发而起的周围服务业聚集区将引发城市产业结构、空间结构、区块结构、人口结构的竞相变化、优化,城市经济也将进入一个转换期。工业将大量迁往郊区,并形成高度集聚区域,互联互通性更强、技术共享性更优、资源循环性更快,并借助智慧城市建设的契机,运转效率更高,进而节省大量的资源能源消耗,降低环境污染物排放。据此,本文提出第一个研究假设,即高铁开通形成的结构优化效应。

H1:高铁开通会推动工业内部“去污染化”进程,并引发工业要素资源向服务业流入,加速技术水平提升,形成工业环境污染物排放量的下降。

1.2 高铁开通形成的技术进步效应

高铁开通使得区域之间的连接速度变得更快,区域一体化程度获得极大提高,并因此拓宽区域空间溢出效应的有效边界。尤其对于商务人士而言,因其便捷、舒适、安全的巨大优势,使其成为可以与民航媲美的一个交通出行优先选择,这将大大实现交通网络的“空间吞噬效应”[13]。人们对于空间距离的在意逐渐淡化,这将直接影响空间溢出效应的发挥范围,技术水平的传播速度也在不断变快。在工业节能减排的环境规制强度逐渐增强的趋势下,减排技术的效仿引进、合作研发都将迎来一个前所未有的强度。另一方面,相较物理可达性的提升,知识可达性(Knowledge Acessibility)也实现快速提升。实际上,在新经济地理学的研究中,区域间的经济溢出已经成为一个显著存在现象[14]。有研究测算,高铁建成后,区域创新系统快速有效形成,沿线省份形成新的创新中心,其中尤以广东、浙江、四川等高铁线路端点省份具有更高的知识可达性。这种高效汇集有效促进了区域创新能力的发展与演化[15]。从高铁开通对企业技术变化的微观表现与机制来看,高铁开通对于企业生产技术尤其是节能减排技术的提升十分显著[16]。尤其当高铁加速生产性服务业集聚的效应出现时,制造业技术水平可大幅提升[17]。据此,本文提出第二个研究假设,即高铁开通形成的技术进步效应。

H2:高铁开通可以通過实现对技术水平的整体牵引而降低环境污染。

1.3 高铁开通形成的对外开放扩大效应

高铁开通显著增强了城市知名度和吸引力,尤其大幅提升了对外来投资的吸引。外来投资往往会倾向于交通更加便捷的地区,以更大可能获得更高投资报酬。实际上,城市交通运输能力是促进FDI流入的重要基础,交通基础设施的改善可以显著增进FDI的进入量[18]。而高铁则是代表这种便捷度的最好特征。高铁开通可以对私人投资产生极大“挤入效应”,并进而对经济增长产生一定正向影响[19]。而外来投资,尤其是FDI往往会对工业生产结构、生产流程、技术水平、协同效率都产生较大影响,进一步对污染排放产生影响。

虽然早期外来投资形成的“污染天堂假说”具有一定的经验研究和认可,认为FDI等外商投资通过跨国转移形成了污染产业的国际转移,增加了投资方的污染强度[20]。然而,后期又有研究发现,对外开放实际上对污染是一把双刃剑,并存在显著的阶段差异性[21]。FDI可以有效促进人力资本和研发强度的吸收能力,并借助投资质量的提升改善环境污染状况[22]。同时,FDI又可以加速产业资本密集度的提升,有效抑制本地高污染密度行业的生产[23]。而在考虑空间溢出效应下,FDI对于能源效率均具有显著提升作用[24]。据此,本文提出第三个研究假设,即高铁开通形成的对外开放扩大效应。

H3:高铁开通可以通过促进对外开放水平而实现环境污染的有效降低。

接下来,我们通过实证分析,来检验研究假设,并进而得到高铁开通影响城市绿色发展的机制路径。本文的边际贡献主要体现在三个方面:①首次从结构、技术、对外开放三个层面对高铁开通形成的城市环境污染变动效应进行研究,丰富交通基础设施改进带来经济效应的理论经验内涵。②采用三种污染物全面评估环境污染效应变动情形,增强结论的可靠性。③从经济集聚的角度考察了高铁开通形成的工业、服务业集聚变动效应,从未来大产业变动的角度深入理解城市绿色发展。

2 研究设计

2.1 研究方法

研究交通基础设施影响一个较大的难度是交通基础设施会和相关经济变量之间产生反向因果,进而带来内生性问题。高铁开通与环境污染之间一般情况下并不具备反向因果关系。即,高铁是否在一个地方开通不会受到该地区环境污染程度的影响。高铁是否在一个地方开通往往取决于该地区交通枢纽的重要性、经济发展状况、市场丰富强度、人口稠密程度,进而可以使得造价高昂的高铁在开通后收到更高的经济和社会效益。城市的环境污染强度往往受制于城市的产业结构、升级状况,而纵观高铁开通城市,产业结构和升级状况均有极大的差异性。因此,内生性问题在本文研究中基本不存在。同时,本文在实证分析中也进一步通过对城市类型进行控制并展开异质性分析,可以最大程度避免由样本差异带来的选择问题。

因为高铁开通在时间上存在差异性,我们采用双向固定效应模型来进行实证分析,以同时控制时间固定效应和个体固定效应,构建模型为:

式中,epit代表环境污染,包括二氧化硫(SO2)、废水(wwater)、烟(粉)尘(smoke)三类。hws代表是否有高铁开通的虚拟变量,若开通取值为1,否则为0。Control为控制变量集合,分别包括经济发展水平(dev)、产业结构(ind)、城市生产率(pro)、市场规模(cv)、固定资产投资(inf)、人力资本(edu)、对外开放度(open)、技术水平(tech)、城市类型(capital)。下标i为地级市的个体,t为年份。α为常数项,δt为时间固定效应,μi为个体固定效应,εit为随机扰动项。

2.2 变量

本文选取工业污染排放中最具代表性的三类污染物(工业废水、二氧化硫、工业烟(粉)尘)作为环境污染排放物的代表,同时为被解释变量。选择高铁开通作为核心解释变量,该变量为虚拟变量,若高铁开通,取值为1,否则为0,具体如何界定参见后文。控制变量的选取考虑了可能对环境污染产生作用的所有变量(见表1)。经济增长水平的高低可以对环境污染减排效率、减排投入产生影响。第二产业的比重越高,在相同工业内部结构、技术水平的情形下,工业污染排放水平越高,同样需要得到控制。市场规模越大,消费量越高,同时逆向产生的工业生产量越大。固定资产投资同样与城市环境污染存在密切关联,这主要缘于环境污染严重的地区迫于改善环境压力会减少固定资产投资,增加环境污染治理投资,因此需要得到控制[25]。而人力资本会通过加大企业研发、增强劳动力质量而对环境污染产生负向效应[26-27]。对外开放程度对环境污染的影响更是引起广泛讨论,包括“污染天堂假说”等。在具体的分解过后,FDI形成的技术引进与扩散效应可以超过规模效应、结构效应,并进而降低环境污染水平[28]。技术水平的影响更加明显,技术水平越高代表更高的能源利用率、循环减排度、污染物处理能力,并进而降低工业生产的环境污染物排放[29]。借助控制变量,我们可以得到更加准确、与现实更接近的回归结果。

2.3 数据

本文的数据共分两个层面。第一,地级市层面的数据。来源于历年《中国城市统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国统计年鉴》,具体处理如下。①数据跨度。时间跨度为2007—2015年。鉴于一些数据的可得性以及高铁开通时间,将起始年份确定在2007年。②样本数量。为保证数据质量,以得到更加稳健的结论,剔除了被解释变量与核心解释变量缺失数量大于4年(包括4年)的样本,共计保留271个地级及以上城市。③价格调整。国内生产总值均调整为1999年不变价格的水平,调整指数为国内生产总值指数。外商实际投资额通过《中国统计年鉴》公布的人民币年均汇率进行折算,而后采用国民生产价值指数进行平减。职工平均工资利用各地区的居民消费价格指数按照1999年不变价格进行平减。④人力资本计算。人力资本指标采用人均教育经费支出。由于统计中出现类别逐渐增加的情形,为保证前后统一,仅统计高等学校在校学生数、普通中学在校学生数、小学在校学生数。教育经费支出水平通过国内生产总值指数进行平减。第二,高铁开通时间数据。依据中国铁路总公司及交通运输部公布的数据手工整理了本文所用到的271个地级及以上城市2007—2015年期间是否开通高铁和开通高铁的时间。根据张克中和陶东杰[30]的做法,为减轻估计偏差,将上半年开通高铁(6月30日之前)定义为当年开通,下半年开通高铁,定义为下一年开通。

3 实证分析

3.1 高铁开通对沿途城市环境污染变动的影响

我们以SO2作为主要檢测污染物,以wwater和smoke为辅助检测污染物,回归结果分别如表2、表3所示,我们最为关心的便是hws的系数。从模型(1)到模型(7)逐渐加入相应控制变量。模型(1)为仅回归SO2与hws,可以发现高铁开通对二氧化硫排放起到显著的降低作用。进一步将两者之间的关系纳入经典EKC框架,即为模型(2),发现高铁开通对二氧化硫仍然为抑制作用,但抑制作用有所减小。“倒U”型的EKC成立,经济增长对SO2的影响存在显著的拐点。模型(3)则继续在EKC框架下加入工业占比,显然工业占比显著增进了SO2排放,而hws的系数仍然显著为负,且与模型(2)较为接近。模型(4)继续加入固定资产投资,发现固定资产投资对SO2排放形成反向影响,即固定资产投资的增加会抑制SO2排放,然而并不显著。在该模型下,高铁开通的SO2排放效应继续保持稳定,为显著负向效应。模型(5)继续加入市场规模作为控制变量,结果发现市场规模对于SO2起到显著负向作用。实际上,市场规模越大,产业链条越趋向于完整,企业生产所产生的污染物排放越容易通过循环经济而得到更好处理。在该模型下,高铁开通对SO2的排放系数继续保持显著负向,且与模型(4)十分接近。模型(6)加入技术水平,系数并不显著,而高铁开通对SO2的排放系数继续保持显著负向。模型(7)继续加入对外开放度,高铁开通对SO2的排放系数有所缩小,但并不显著。

表3列示了废水和烟尘作为被解释变量时的回归结果。显然,结果均为负向。其中,工业废水全部显著,工业烟(粉)尘部分显著。至此,研究假设得到验证,高铁开通对环境污染物排放起到显著降低作用。

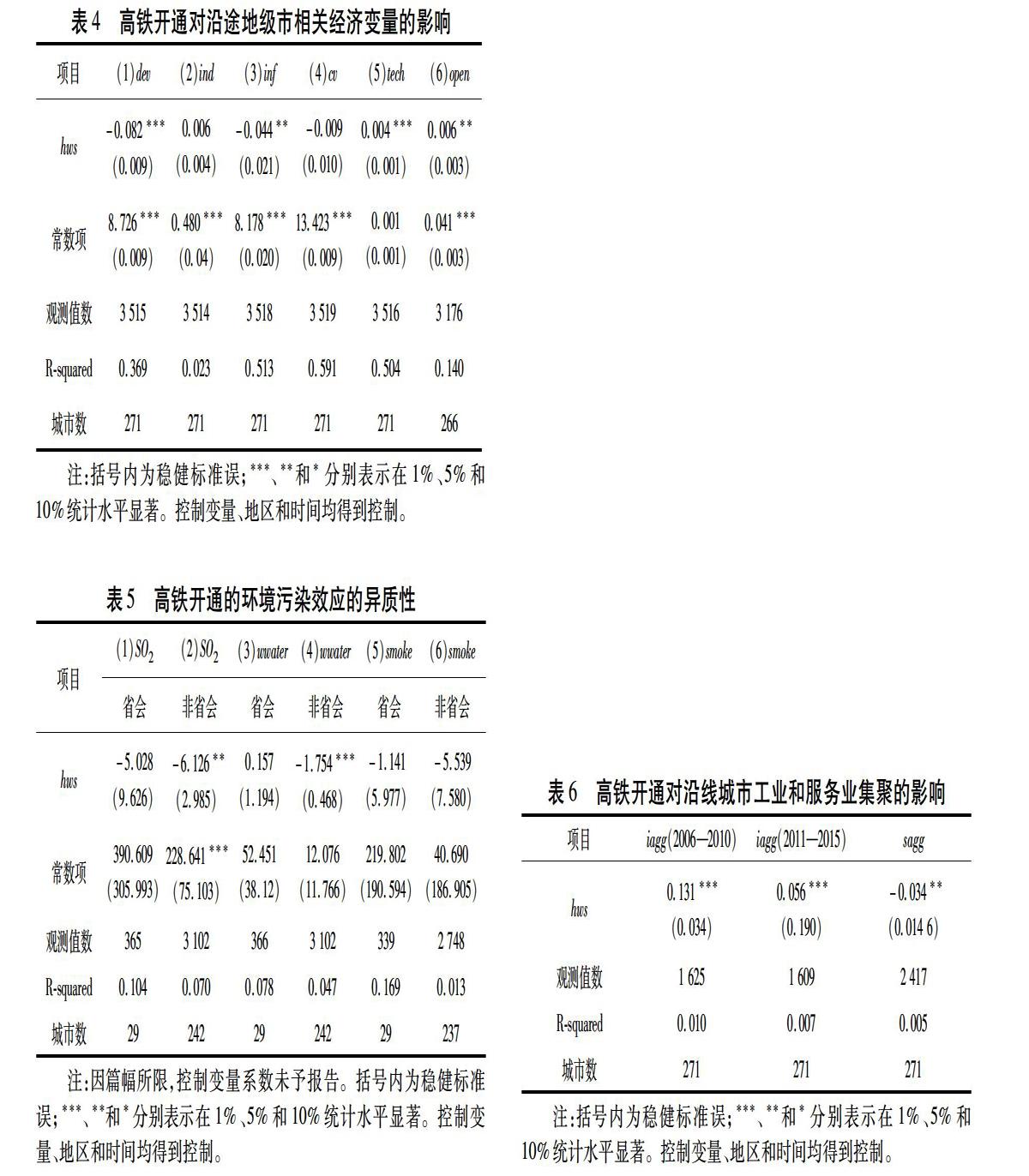

3.2 高铁开通形成的结构变动、技术进步、对外开放扩大效应

我们进一步探究高铁开通对沿途地级市相关经济变量的影响,以查明高铁开通影响环境污染物排放变动的机制通道,检验研究假设,回归结果如表4所示。模型(1)展示了高铁开通对经济增长具有一定的抑制作用,这与H1一致,即高铁开通对结构形成冲击的早期,会形成“摩擦性失业”,引起经济增速放缓。这一效应往往称为“虹吸效应”,即较少的中心城市会因此受益,并继续将大量要素资源实现高强度吸引。“虹吸效应”对于要素资源的整合具有较好的效果,尤其在中国工业重污染型行业存在严重产能过剩的背景下,有效进行资源整合、快速实现规模经济,对于整体的环境污染物排放会形成降低作用。

模型(2)为高铁开通对第二产业比重的影响,系数为正向,但并不显著。模型(3)为高铁开通对固定资产投资的影响,系数显著为负向。这一结果仍是“虹吸效应”的副作用。首先,对于高铁中心附近会形成产业投资的短时期大量吸引,市区企业外迁、就业人员流入、服务行业聚集,这对于城市的投资分布、结构、规模具有良好整合作用。而在这一过程中,资源得到优化整合,固定资产投资的效率加大。另外,在空间分布格局上,中心城市近郊仍然成为重要选择,产业空间分布存在进一步集聚趋势,总体固定资产投资会下降。而固定资产投资的整体下降和绩效提高,实际上可以显著缩小因产生相关能耗而带来的污染物排放,从而降低环境污染。

模型(4)为高铁开通对市场规模的影响,系数为负向,但并不显著。模型(5)为高铁开通对技术水平的影响,发现为显著正向作用,H2得到验证。实际上,高铁对技术水平存在显著的破坏性创新路径,因高铁本身就是一项以高技术作为支撑的行业,通过产业链条的带动,整个行业的技术水平将被倒逼提升。环境污染物排放也将实现有效降低。模型(6)为高铁开通对对外开放度的影响,发现显著为正向作用,即高铁开通会有效促进城市的对外开放水平,H3得到验证。城市可达性已经渐渐成为来华投资方进行选择的重要参考,而高铁则成为一张重要的可靠标签。

3.4 高铁开通的集聚度塑造:集聚对环境的外部性

新经济地理学理论认为,经济集聚会产生明显的外溢性,其中之一便是会提高技术共享性,从而起到区域污染防治的协同性良好效果。高铁开通对于区域经济的集聚存在加速现象,并进一步表现在对工业和服务业的集聚提升方面。一方面,高铁引起的可达性提升会吸引工业前来开设分厂、转移老厂,以达到对企业运转效率的提升;另一方面,高铁作为一种客运设施,其产生的“虹吸效应”会更多地体现在服务业上[31]。

我们进一步利用规模以上工业企业单位面积数和服务业单位面积就业人数来分别考察高铁开通对二者的影响。由于规模以上企业的范围界定在2006和2011年出现两次变动,故在回归中分阶段处理。回归结果如表6所示,可以发现,高铁开通对工业集聚具有加速作用,而对服务业集聚则具有降低作用。因此,高铁开通显著提升工业集聚的强度来加强技术水平的共享、循环经济的加速进而起到降低环境污染的作用。而服务业集聚的降低作用实际上是降低了服务业市区的集聚密度,并随着高铁新城的建成,将部分服务业引至新城区域。从这个逻辑上来讲,生产性服务业的空间优化、“拥塞效应”的降低也会对部分工业生产活动产生有效促进。

4 进一步分析和稳健性检验

4.1 城市绿色生产体系的空间格局

前文研究发现,高铁开通可以通过结构优化效应、技术进步效应、对外开放扩大效应而总体达到对工业环境污染物排放降低的目的。那么,在现实中,是否可以将高铁开通作为一个可以利用的契机事件来令其更好地践行绿色理念作用。其实,高铁对于产业组织的优化具有十分重要的作用,并可以进一步促进城市绿色发展。

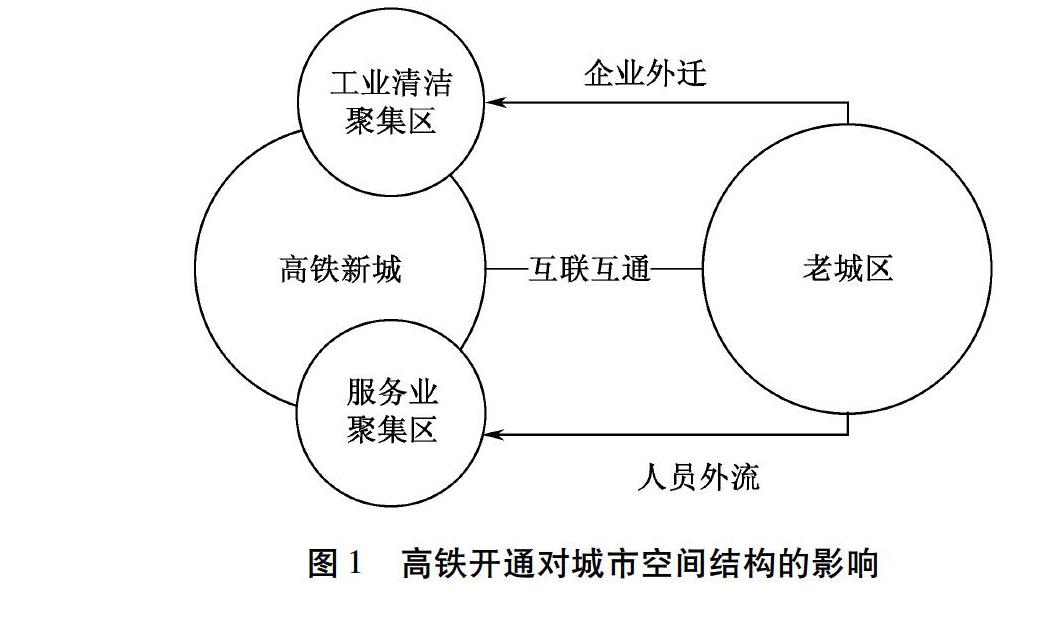

第一,城市高铁的空间布局上,宜选择在交通线可互通互连的近远郊区域,并在可以修建多个的情况下,适当进行两端分离。这一做法的目的是加速工业企业内部的区域转移,实现企业在空间区位上的高效率配置。实际上,现有重工业分布在大城市核心区域,且集中度低,并引致工

业污染物的高排放量。工业分布过于分散,无法利用低成本的基础设施完善而增进循环经济的发生,进而降低工业环境污染物排放。随着高铁开通并进行多散点分布,为利用高客流量,并与高铁站附近形成的生产性服务业实现有益配合,逐渐引致工业企业迁移,在政府有效引导下,可以快速形成工业企业聚集区,降低环境污染物排放(见图1)。

第二,城市高铁站附近应逐渐采取措施盘活区域,加快形成城市蔓延。高铁形成巨大客流量,可以直接产生相应巨量的服务需求,这将首先吸引城区内部分要素资源、外来部分要素资源流入,形成先期服务业分布格局。然而,在缺乏规划引导的情况下,服务业发展往往陷入无序状态,进而限制后续要素资源的流入,并无法形成稳固的服务业聚集区域。要素资源的回流会继续流入原有的工业领域,继续促进污染物排放的增长。在盘活举措方面,首先应该合理规划高铁站附近的服务业分布区域、类别、层级,并形成生产性服务业聚集专区,直接有效对接工业园区。其次,兴建新城区域高铁新城之间的互联互通通道,更大程度吸引人才在高铁站附近就业、定居,并稳步推进基础设施建设和配套服务完善,实现“吸引人、留住人”的效果。实际上,自高铁在全国各地遍地开花以来,诸多高铁新城的培育计划搁浅,其原因就在于政府的推进没有在节奏、力度上实现有效跟进。尤其在以商品房这一单一推进力为主要特征的时下,房地产市场下行压力一旦升高,抗风险性差的特点将暴露无遗(见图1)。

第三,高铁站附近筹建清洁主题工业园区,并通过优惠政策吸引企业入园,形成工业清洁生产聚集区。以园-站-城三元互动体系为基本依托,合理规划高铁站附近的清洁生产主题工业园区。高铁站作为枢纽,可以有效促进高铁站区和产业园区之间空间区位耦合、发展阶段契合、产业功能互补,最终推动协同发展。在修建清洁主题工业园区时,形成产业园区、清洁园区的信息技术有效共享。以清洁主题工业园区为有效带动,借助高铁巨量客流,形成清洁生产的示范效应(见图1)。

4.2 城市绿色生产体系的产业格局

在高铁开通推动城市绿色发展的结论基础上,我们认为,随着城市间互联互通强度的加大,城市绿色生产体系有望实现重构,助力城市绿色全面发展。

城市“新二元经济”格局的打破和重塑。与刘易斯的传统二元经济所不同,在人工智能等新工业革命所富含的新生产技术下,工业生产会愈加面临劳动力投入过剩的局面。过剩劳动力将流向服务业,进一步提升服务业的发展规模。而当工业过剩劳动力在内部生产率愈来愈低并趋向零时,就逐渐接近“无限劳动供给”的假设,因此便形成了工业-服务业的“新二元经济”格局,这一点也为本文所证实。而这一格局实为城市绿色发展的一个产业结构方向。随着高铁广泛开通,应该提前为城市服务业的空间布局进行科学设计,以备“新二元经济”到来时,服务业陷入无序、混乱、低效的经营局面。

在高铁作为城市重要据点的条件下,城市空间结构完全可以形成新一轮的空间产业布置,实现长期绿色发展。而在产业布置过程中,就必须保证工业服务业的长期协调发展。一方面,可以建立服务业多集聚中心、多特色中心、多精品中心,实现服务业未来长期可持续发展、包容性发展。服务业多集聚中心,即依托高铁站等有利据点,由政府进行战略长远规划,以站前启动区、高铁新城商业区等形式加速形成高铁站附近的服务业有效集聚。多特色中心,即服务业的集聚中心应同时具有一定特色,比如综合类、美食类、消费体验类、娱乐类等,让消费者的消费更具指向性、效率性。多精品中心,即服务业的群落应呈现舒适、便捷、安全的服务,为消费者提供更佳的消费体验,增强二次消费、多次消费的可能性。另一方面,对工业应坚持顺应时代背景的“结构智能化”,推进城市工业的绿色发展。通过“结构智能化”,大力推进人工智能技术与实体经济的融合发展。在人工智能技术“挤出效应”广泛存在的情况下,实现工业低效率人员向服务业的有效转变。

4.3 稳健性检验

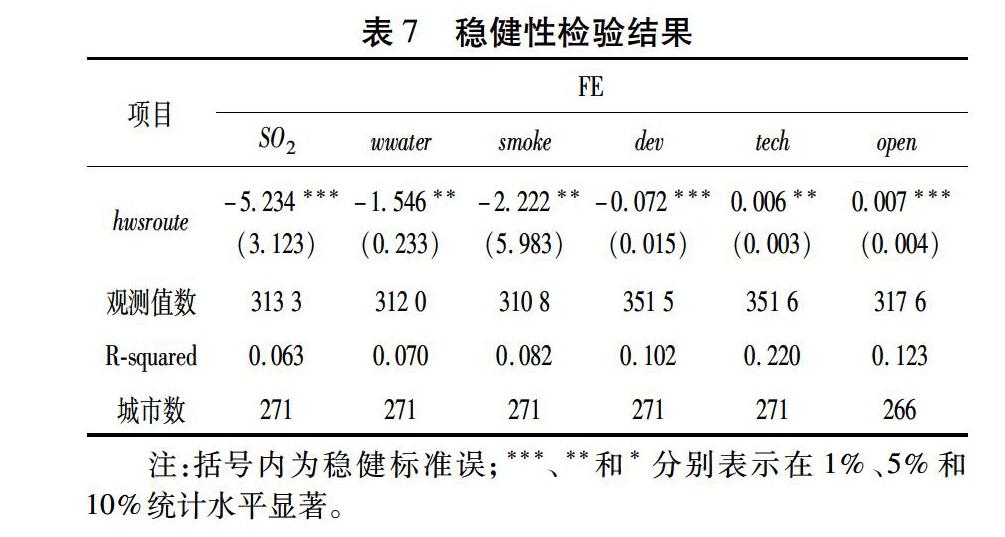

将高铁运营里程数作为核心解释变量进行替换。鉴于运营里程数的数量量级,对其进行对数化处理,以与其他变量更加匹配。由于三种污染物可以互相进行参照检验,因此被解释变量仍然采用三种污染物。回归结果如表7所示,可以发现,高铁运营里程数对环境污染变动的效应均显著为负,且结构优化效应、技术进步效应、对外开放扩大效应均显著存在,并与前文检验方向一致。稳健性检验通过,结论可靠性高。

5 结论与政策建议

本文在高鐵广泛开通的时代背景下,研究高铁开通这一事件对城市污染排放的影响。通过将效应分解为结构优化效应、技术进步效应、对外开放扩大效应,从理论上推断高铁开通可以降低城市污染物排放。进一步地,以271个地级及以上城市作为研究样本,采用双向固定效应模型估计了这一效应,并验证了研究假设。主要结论如下:①高铁开通可以通过结构优化、技术进步、对外开放扩大对工业环境污染实现有效降低。②相较省会城市,高铁开通对非省会城市的环境污染降低效应更高。③高铁开通可以加速服务业集聚的扩大,工业集聚的缩减,引导工业过剩人员进入服务业。④借助高铁开通的促进作用,从空间格局和产业格局两个层面重构新时期城市绿色生产体系。

上述结论蕴含的政策含义包括:①对高铁站附近产业聚集区进行科学设计,稳步推进城市产业高效运作模式展开。工业应逐步建立起绿色发展导向的聚集园区,以点带面促进工业生产的绿色理念形成。推进新工业革命下人工智能等先进技术与工业生产的有益融合,形成装备制造业等主要行业的生产蜕变。②高铁开通宜更多考虑布局于非省会城市,最大程度提升绿色发展效应,避免对省会城市高铁站点的盲目性、规模性投资。③借助高铁站的有利据点,加速形成服务业高效聚集区。将大数据、互联网、智能商务服务等广泛运用于旅游服务、商品流通、金融服务等领域,形成集聚的高效率。④积极做好工业流出人员转就业的培训指导工作。随着新工业革命的到来,新技术会加速工业就业出现过剩。对于流出的劳动就业者,政府应通过加强职业培训、建立产业创业孵化基地等模式助力实现转型就业。

(编辑:李 琪)

参考文献

[1]孔静静,张超,韩传峰.基础设施系统与自然生态互动增长策略研究[J]. 中国人口·资源与环境,2018,28(1):44-53.

[2]李刚,谢晓玲,袁刚.武广高铁提速产业转移[N].人民日报,2012-01-16(010).

[3]黄苏萍,朱咏.高铁重塑中国经济地理[M].北京:中国社会科学出版社,2016.

[4]HULTEN C R,SCHWAB R M. Public capital formation and the growth of regional manufacturing industries[J].National tax journal,1991,44(4):121-134.

[5]GARCIA T,MCGUIRE T J,PORTER R H. The effect of public capital in state-level production functions reconsidered[J].The review of economics and statistics,1996,78(1):177-180.

[6]周平,刘清香.京沪高铁对山东区域经济发展的溢出效应[J].经济与管理评论,2012(1):151-156.

[7]FABER B.Trade integration,market size,and industrialization: evidence from Chinas national trunk highway system[J].The review of economic studies,2014,81(3):1046-1070.

[8]QIN Y.‘No county left behind? the distributional impact of high-speed rail upgrades in China[J].Journal of economic geography,2017,17(3):489-520.

[9]杨莎莎,邓闻静.高铁网络下的中国十大城市群旅游交通格局及其经济联系的比较研究[J].统计与信息论坛,2017(4):102-110.

[10]张明志,余东华.服务业集聚对城市生产率的贡献存在拐点吗?——来自中国275个地级及以上城市的证据[J].经济评论,2018(6):15-27.

[11]蒋华雄,蔡宏钰,孟晓晨.高速铁路对中国城市产业结构的影响[J].人文地理,2017(5):132-138.

[12]刘勇政,李岩.中国的高速铁路建设与城市经济增长[J].金融研究,2017(11):18-33.

[13]SPIKEKERMANN K,WEGENER M. The shrinking continent:accessibility, competitiveness and cohesion[J].European spatial research and planning,2008,177(4):115-140.

[14]KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography [J]. NBER Working Papers,1990,99(3):483-499.

[15]赵云.高速铁路对区域知识溢出的影响机理与效应估计[D].北京:北京交通大学,2017.

[16]ASCHAUER D A. Is public expenditure productive?[J].Journal of monetary economics,1989,23(2):17-200.

[17]高洋,宋宇.生产性服务业集聚对区域制造业技术进步的影响[J].统计与信息论坛,2018(4):75-84.

[18]陈海波,陈赤平. FDI、交通运输能力与制造业发展:基于224个城市的面板门槛模型的实证分析[J].世界经济研究,2018(6):123-134,137.

[19]唐東波. 挤入还是挤出:中国基础设施投资对私人投资的影响研究[J].金融研究,2015(8):31-45.

[20]苏梽芳,廖迎,李颖.是什么导致了“污染天堂”:贸易还是FDI?——来自中国省级面板数据的证据[J].经济评论,2011(5):97-104,116.

[21]余东华,张明志.“异质性难题”化解与碳排放EKC再检验——基于门限回归的国别分组研究[J].中国工业经济,2016(7):57-73.

[22]白俊红,吕晓红. FDI质量与中国环境污染的改善[J].国际贸易问题,2015(8):72-83.