Mobi-C人工颈椎间盘置换术与ROI-C辅助的颈椎前路减压融合术治疗单节段颈椎病的临床研究

2019-08-14章戈张亚中郑培炎王根林朱璇琛彭鹏姜为民杨惠林

章戈,张亚中,郑培炎,王根林,朱璇琛,彭鹏,姜为民,杨惠林

(苏州大学附属第一医院骨科,江苏 苏州 215006)

随着现代社会科技的快速发展,手机及电脑的广泛使用,人们屈颈时间及频率大幅度增加,造成颈椎病发病率的上升,发病年龄也不断的年轻化,颈椎病已成为骨科常见病、多发病。自1958年Smith、Robison等首次提出颈椎前路减压椎间融合术(anterior cervical discectomy and fusion,ACDF)以来,ACDF在颈椎病治疗中广泛应用,取得了可靠的临床疗效,已经成为治疗颈椎病的“金标准”[1]。传统的ACDF手术中常联合颈椎前路钢板内固定,虽然可以维持手术的稳定性、提高植骨融合率,减少脊柱后凸及骨块下沉,但同时也导致了一些高发生率的并发症,如螺钉或钢板松动或移位,食管异物感或吞咽困难、邻近节段退变。为了提高临床疗效,减少这些并发症的发生,一种新型自锁式零切迹颈椎椎间融合器(ROI-C)应用于临床并取得了满意的临床疗效。但不可否认的是,颈椎前路椎间融合必然会限制病变节段的运动功能,增加邻近节段的负荷导致相邻节段加速退变。基于这个问题,人工颈椎间盘置换术(artificial cervical disc replacement,ACDR)的应用不仅可以取得良好的减压效果,还可以维持颈椎正常的活动度,延缓邻近节段的退变速度,取得较为理想的临床效果。国内外关于比较传统ACDF与颈人工椎间盘假体置换术的报道较多,但有关比较ROI-C辅助ACDF与ACDR治疗颈椎病的报道较少。本研究回顾分析了苏州大学附属第一医院骨科自2016年3月至2017年9月采用ROI-C辅助ACDF与同时采用Mobi-C人工颈椎间盘置换术治疗单节段颈椎病进行了对比研究,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 研究对象为2016年3月至2017年9月在我院接受单节段脊髓型或神经根型颈椎病患者。纳入标准:a)临床诊断为单节段颈椎病,经正规保守治疗无效;b)临床资料完整,获得12个月以上随访。排除标准:a)既往有颈椎手术病史者;b)颈椎畸形、骨折、肿瘤、感染等患者;c)强直性脊柱炎、类风湿关节炎及骨质疏松症代谢性疾病累及颈椎者;d)严重颈椎椎管狭窄或X线片及CT示广泛后纵韧带骨化者;e)同时行其他脊椎手术者。对符合标准的35例患者进行回顾性研究,神经根型颈椎病15例,脊髓型颈椎病20例;根据手术方式不同分为两组:Mobi-C人工颈椎间盘置换术组(A组)和ROI-C辅助的ACDF组(B组)。A组15例患者中,男性7例,女性8例,年龄27~63岁,平均年龄(45.0±9.5)岁。C3~4节段颈椎病患者1例,C4~5节段3例,C5~6节段10例,C6~7节段1例。B组20例患者中,男性8例,女性12例,年龄36~60岁,平均年龄(50.1±7.8)岁。C3~4节段颈椎病患者2例,C4~5节段颈椎病患者4例,C5~6节段颈椎病患者12例,C6~7节段颈椎病患2例。两组患者在年龄、性别、手术节段上差异无统计学意义(P<0.05)。

1.2 手术方法 本研究所有手术均由同一组医生完成,所有患者取仰卧位,肩部垫高,头部固定,颈部中立位略后仰,C型臂透视确认手术椎间隙,同时确认手术椎间隙上下终板平行,棘突居中,并予以体表标记,后手术野常规消毒、铺巾,贴切口保护膜。A组:采用传统的颈前部右侧入路,依次切开皮肤、皮下组织及颈阔肌,沿颈阔肌下钝性分离,于胸锁乳突肌内侧血管鞘和内脏鞘间仔细分离至颈椎前方,剥离椎前筋膜并止血,显露手术椎间隙,插入定位针,C臂机透视定位无误后于上下椎体前缘置入牵引钉并安装Caspar撑开器,Caspar依次撑开手术椎间隙后仔细刮除髓核及纤维环组织,后以刮匙刮除上下软骨终板,切除后纵韧带,显露硬脊膜,神经剥离钩子探查示椎体后缘减压满意。松开Caspar,试模测试后于手术椎间隙内置入大小适合的Mobi-C假体,C臂机透视检查满意、清点器械纱布无误后,冲洗切口并放置引流管,逐层关闭切口。B组:颈椎入路和减压过程与A组一致,试模测试后于手术椎间隙内置入内填塞自体碎骨及2.5 mg rhBMP-2相应大小ROI-C融合器1枚,透视检查其位置、高度满意后置入上下嵌片,锚定于上下椎体。冲洗切口,常规放置引流管,逐层关闭切口。术后处理:患者术后常规应用抗生素、激素、脱水、营养神经等对症治疗。术后48 h拔出引流管,术后48~72 h佩戴颈托后下床行走,A组术后颈托固定1~2周,B组术后颈托固定4~6周。术后3 d拍摄颈椎正侧位X线片,术后3个月、6个月、1年定期随访,拍摄颈椎正侧位片及动力位片,必要时作CT或MRI检查。

1.3 评价指标 所有患者均需要记录手术时间、术中出血量及手术并发症。术后临床疗效评估及影像学检查评估均在我院完成,评估内容如下:a)临床疗效评估:采用日本骨科学会(Japanese orthopaedic association,JOA)制定的17分评分标准、颈椎功能残障指数(neck disability index,NDI)、疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)以评估治疗前后症状改善情况。b)影像学检查评估:了解病变节段术后情况,包括观察假体松动、融合节段融合情况等。在颈椎X线侧位片上测量术前和术后末次随访手术节段局部前凸椎间盘Cobb角(责任节段椎间隙上位椎体下缘连线和下位椎体上缘连线所形成的夹角)和颈椎整体前凸C2~7Cobb角(C2椎体下缘连线和C7椎体下缘连线所形成的夹角)。在颈椎动力位片上测量术前和术后颈椎整体活动度,即颈椎过伸过屈位C2~7Cobb角角度变化,以评估治疗前后影像学上的变化。

2 结 果

本研究35例患者中15例行Mobi-C人工颈椎间盘置换术,20例行ROI-C辅助的ACDF术,均顺利完成手术。所有患者均获随访,两组均随访12个月以上,平均(18.5±3.9)个月。

2.1 一般情况及临床效果 A组手术时间为(79.2±18.4)min,术中出血量为(44.3±6.5)mL;B组手术时间为(83.8±12.6)min,术中出血量(46.5±10.9)mL;两组患者同项比较,差异无统计学意义。末次随访JOA评分、NDI评分及VAS评分与术前相比,差异有统计学意义(P<0.05);两组术前的JOA评分、NDI评分及VAS评分组间比较差异无统计学意义(P>0.05),两组末次随访的JOA评分、NDI评分及VAS评分组间比较差异无统计学意义(P>0.05,见表1)。

2.2 影像学评估 术后采用X线片复查,A组患者假体在位良好、未见假体移位和下沉等;B组患者未出现融合器移位、嵌片松动及脱出等,末次随访时可见骨性融合。两组术前、末次随访手术节段局部前凸椎间盘Cobb角、颈椎整体前凸C2~7Cobb角、颈椎整体活动度见表2。A组末次随访椎间盘Cobb角、C2~7Cobb角、颈椎整体活动度与术前相比差异无统计学意义(P>0.05);B组末次随访椎间盘Cobb角及C2~7Cobb角与术前相比差异无统计学意义(P>0.05),末次随访颈椎整体活动度与术前相比差异有统计学意义(P<0.05)。两组术前椎间盘Cobb角、C2~7Cobb角、颈椎整体活动度的组间比较差异无统计学意义(P>0.05);两组末次随访时椎间盘Cobb角、C2~7Cobb角、颈椎整体活动度的组间比较差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

表1 两组手术前后临床疗效比较

表2 两组手术前后影像学评估比较

2.3 并发症 全部患者术后均无神经功能恶化状况出现,且在末次随访时患者感觉和运动功能均有不同程度恢复。所有患者均未出现内植物移位、插片断裂或脱出、食管穿孔等并发症。术后随访期间,B组术后早期有1例患者出现颈前水肿,在进食固体食物时出现轻度吞咽困难,未采取特殊治疗,2周内症状消失,在之后的随访过程中没有患者出现吞咽困难。

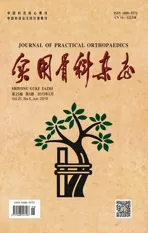

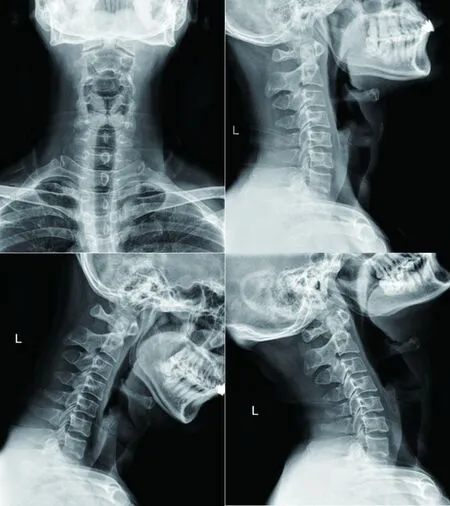

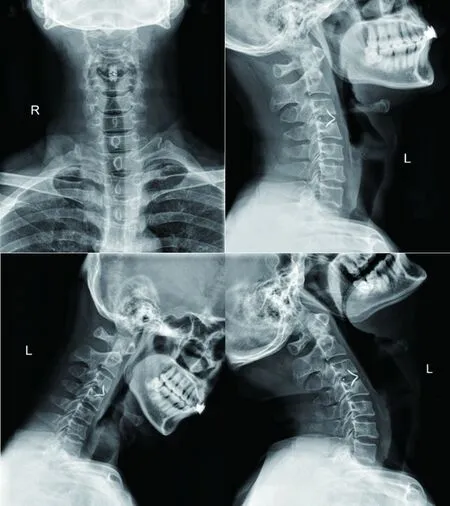

2.4 典型病例 a)40岁男性患者,四肢乏力伴行走不稳1个月入院。入院后结合患者病史、症状、体征及影像学检查诊断为脊髓型颈椎病。在全麻下行人工颈椎间盘置换术,术后疗效评价为优。手术前后影像学资料见图1~3。b)48岁男性患者,右侧颈肩部疼痛不适1个月入院。入院后结合患者病史、症状、体征及影像学检查诊断为神经根型颈椎病。在全麻下行颈椎前路减压融合术,术后疗效评价为优。手术前后影像学资料见图4~6。

3 讨 论

颈椎病是颈椎椎间盘退行性改变及其继发病理改变累及周围组织结构(神经根、脊髓、椎动脉、交感神经等)而引起的一系列临床表现。颈椎病是一种常见病与多发病,影响人群范围广,而且患病率已逐渐呈现年轻化的趋势。对于保守治疗无效的神经根型颈椎病以及明确诊断的脊髓型颈椎病常需要尽早手术治疗。

1958年Smith Robison等首次提出ACDF并广泛应用于颈椎病治疗中,目前已经成为治疗颈椎病的“金标准”[1]。

图1 术前颈椎正侧位及动力位X线片示患者颈椎退变,生理曲度存在,活动度尚可

图2 术后3个月颈椎正侧位X线片示C5~6 ACDR

传统ACDF常联合颈椎前路钢板内固定并广泛应用于临床中,国内外学者发现,术后容易出现螺钉松动、退出、断裂,食管异物感、吞咽困难等与钢板相关的并发症[2-8]。采用零切迹理念设计的类似自锁式的颈椎融合器(ROI-C),其由1枚椎间融合器和2枚预弯自锁型固定弧形嵌片组成。椎间融

图3 术后12个月颈椎正侧位及动力位X线片示假体位置良好,置换节段活动度良好

图4 术前颈椎正侧位及动力位X线片示患者颈椎退变、生理曲度改变,活动度尚可

图5 术后3个月颈椎正侧位X线片示C3~4 ACDF

图6 术后12个月颈椎正侧位及动力位X线片示内固定位置良好,未见移位、塌陷,颈椎曲度较前改善

合器的锯齿状外形可为手术提供早期稳定的基础,中间巨大的植骨腔可填塞足量的自体松质骨和/或同种异体骨,也增加了与终板的接触面积,保证了椎间融合质量,为手术提供后期稳定保障。嵌片头端的倒齿设计可以防止退出,有利于初期及长期稳定性,嵌片通过椎间融合器上、下顶端设计好的滑槽进行锁定,无需前路钢板及螺钉固定。RIO-C的广泛使用简化了ACDF手术过程、减少了手术时间,降低了术中出血量[9-12]。不仅取得了良好的临床疗效,而且极大地降低了因钢板因素导致的术后并发症。

虽然ACDF在治疗颈椎病中取得了可靠的临床疗效,但有文献报道,ACDF术后可能出现手术节段活动丧失及邻近节段退变加速等问题[13-15]。ACDF术后的缺陷促使人们转向非融合手术的研究,ACDR作为目前颈椎非融合手术的代表,逐渐应用于临床治疗之中。本研究中的Mobi-C是由两片钴铬合金终板和1枚超高分子量聚乙烯的活动核心组成。上终板的圆顶样设计与椎体下缘的凹陷相匹配,使内植物与椎体表面接触紧密,符合自然椎体解剖学特点;下终板的两个档头设计可使活动核心无脱出的可能;终板表面上有双涂层(钛离子和羟基磷灰石)可促进假体终板与骨性终板的结合,有利于远期的稳定;两侧方倾斜的锯齿状设计一是方便假体置入,同时可与椎体外侧终板固定牢靠,有利于早期及长期的稳定。活动核心上端的圆顶设计可紧密贴服上终板,保证了多向的活动,下端平底设计可以有效可控下终板的移动和旋转。核心的活动性不仅可以减少骨与内植物的传导应力,也可以减少转移到椎体后方小关节上的应力。人工间盘置换术最主要的设计理念为保留手术节段活动度,维持运动节段的生物力学环境且提供脊柱所需要的稳定性,降低邻近节段退变的发生率[15、16]。人工间盘置换术不仅可以达到良好的减压效果,还保持了颈椎病变节段的活动度,同时也减少了对邻近节段退变的影响。

本研究患者末次随访的JOA、VAS、NDI评分均较术前明显改善,差异有统计学意义。两组在术前及末次随访的JOA、VAS、NDI评分差异无统计学意义。至末次随访时,所有A组患者假体在位良好,未见假体移位和下沉等影像学表现;所有B组患者未出现融合器移位、嵌片松动及脱出等影像学表现;所有患者未出现神经功能损伤加重、症状反复等情况。结果显示,采用ROI-C辅助的ACDF可达到与Mobi-C人工颈椎间盘置换术类似的临床效果。我们的研究发现Mobi-C人工颈椎间盘置换术组患者术后颈椎椎间盘Cobb角、C2~7Cobb角及颈椎整体活动度较术前无明显变化;ROI-C辅助ACDF组患者术后颈椎椎间盘Cobb角及C2~7Cobb角较术前无明显变化,而颈椎整体活动度较术前明显下降。两组患者末次随访颈椎椎间盘Cobb角、C2~7Cobb角及颈椎整体活动度对比差异有统计学意义。以上研究结果提示Mobi-C人工颈椎间盘置入后患者手术节段的运动功能及颈椎整体的活动度能得到较好的保留。人工颈椎间盘置换术自2000年开始在临床广泛运用,国内外学者均有报道其临床效果及颈椎活动良好,本研究结果与以往报道基本一致[17-19]。

传统的ACDF手术治疗颈椎疾病术后并发症的发生率比较高,并发症包括声音嘶哑、吞咽不适、食管漏、植骨不融合、邻近节段退变等。钢板的使用增加了固定的稳定性,但同时带来了术中术野显露范围的增大,因而术中的出血量增加,术中对软组织牵拉的范围及时间也增加。Fountas[20]研究发现术中对软组织牵拉时间过久以及术中出血量增加、术后形成的局部血肿都有可能造成术后患者声音嘶哑。Njoku、Lee等[21-22]研究结果表明,颈椎ACDF手术使用的钢板越厚,术后吞咽不适的发生率越高,严重者将会导致食管的损伤。Sahjpaul[23]曾报道过因钢板螺钉的移位导致食管损伤发生食管漏。Daubs等[24]研究发现ACDF术中使用钢板固定会产生明显的应力遮挡,降低融合率。Yang等[25-28]报道过钢板固定会增加邻近节段退变的发生率。目前有很多对低切迹钢板或零切迹内固定的研究及研发,用以减少钢板切迹对手术效果的影响。根据多数学者研究发现,ROI-C的使用大大降低了传统ACDF术后并发症的发生率[29-33]。本研究有1例采用ROI-C辅助的ACDF患者出现术后颈前水肿,进食时出现轻度的吞咽困难,未采取特殊治疗,2周后患者症状消失。我们考虑此次颈前水肿可能与患者术中使用rhBMP-2有关,过去研究常认为其与术中操作有关包括术中牵拉时间长、剥离软组织较多等,或与颈椎前路钢板刺激等因素有关。近期有研究发现,在颈椎前路椎间融合手术中使用rhBMP-2,可使术后颈前水肿的发病率增加。Smucker、Buttermann等研究结果表明,在颈椎前路椎间融合手术中,使用rhBMP-2比使用自体髂骨椎骨融合的患者术后发生颈前水肿及吞咽困难的比例高[34-35]。另外,有学者指出存在骨质疏松的情况下,ROI-C术后容易出现下沉,故严重骨质疏松患者严禁行ROI-C辅助的ACDF[36-37]。此外,ROI-C的嵌片置入融合器后无法回退,如果融合器出现位置过深或不正,目前对此的翻修尚无经验,因此术中置入嵌片前透视是必不可少的,术后椎间融合前注意保护颈椎也是必须重视的。本研究中采用Mobi-C人工颈椎间盘置换术治疗患者随访期间未见假体松动、置换节段失稳及置换节段后凸畸形等并发症。尽管Mobi-C人工颈椎间盘置换术能取得良好的临床疗效,但有学者认为人工颈椎间盘置换术适应证较颈椎椎间融合术窄。老年患者、椎间隙明显狭窄、颈椎明显后凸、后纵韧带钙化等情况出现时,人工颈椎间盘置换术已经不再是适用的手术方法了[38]。另外,人工颈椎间盘置换术虽然保留了颈椎活动度,但术后椎体周围出现异位骨化,可能导致症状再发或加重,人工颈椎间盘置换术的优势将会大打折扣[39-42]。

本研究表明,相比于ROI-C辅助的ACDF,Mobi-C人工颈椎间盘置换术可以取得与前路减压融合内固定术相同的临床效果,而且更好地保持了颈椎活动度,可以作为颈椎病的有效治疗方法。另外,本研究病例数较少,仍需多病例、多中心研究得出准确的结果。本研究为回顾性研究,随访过程中,数据的可靠性可能存在一些偏差。本研究随访时间短,ROI-C辅助的ACDF与Mobi-C人工颈椎间盘置换术对长期颈椎活动度的影响和对邻近节段退变的影响仍有待于长期的观察和研究。