信阳采风

——感受“豫韵楚风”的魅力

2019-08-14田金玮河南大学音乐学院475001

田金玮 (河南大学音乐学院 475001)

一、走进信阳

2017年9月23日,恰逢雨季,我们河南大学师生走进信阳采风学习,灰蒙蒙的天气和绵延不绝的雨水为信阳这座文化名城增加了一层神秘感。

信阳市位于淮河上游,大别山北麓,鄂豫皖三省交界。气候属于亚热带向暖温带过渡区,山清水秀,景色宜人,酷似江南风光,因此别名“北国江南,江南北国”。交通上,信阳“立中原而通八方,居腹地而达九州”,被评为全国44个交通枢纽城市之一。特殊的地理位置也使得信阳民歌融南北之所长,形成独特魅力。

信阳古称义阳、申御楚、义阳郡等,在历史上从未停止过变革的脚步,大量的迁徙和移民活动,使得信阳的文化不断交融。信阳民歌也在这种浓重的文化氛围中不断发展着,形成淮河沿岸一道不可磨灭的文化风景线。

好山好水好人情,孕育出灿烂的文化。信阳民风淳朴,人们热爱劳动,热爱生活,在日常生活和劳作中创作了许多优秀的民间文艺作品。得益于适宜种茶的气候,信阳各地都有《采茶舞曲》。山歌、田歌、车水歌、劳动号子更是数不胜数。除此之外,地灯戏、花鼓戏等民间艺术形式体现了信阳人对生活的热爱。同时,作为鄂豫皖革命根据地首府,红色革命的摇篮,信阳诞生过许多优秀的革命历史歌曲和新民歌,河南商城民歌《八段锦》改编的革命歌曲《八月桂花遍地开》随着革命脚步唱遍全中国,《一九二九年》《反围剿》《送郎当红军》等也是其中的代表作。新时期以来,党和国家对于民歌收集和整理的重视,信阳民歌得以用新的形式传承下来。

二、感受艺术

1.民族歌剧

走进信阳的第一天,我们有幸请到了当地著名作曲家、信阳市音协主席刘宏奎先生作有关原创民族歌剧《八月桂花开》的专题讲座。《八月桂花开》是根据信阳民歌《八月桂花遍地开》编创的原创民族歌剧,围绕着民歌朗朗上口的主旋律不断推动展开,音乐结构方正,旋律性强。响应了习总书记在主持文艺工作座谈会的讲话,和近年来国家对于歌剧创作提出的新要求,融合了戏曲、曲艺和民歌的艺术特色,极具地方风格。最初创作目的是使民歌在变化中发展,宣传红色革命主旋律,增强民族自豪感,于2015年交稿完成。

刘老师认为,民族歌剧中咏叹调宣叙调的使用应当尊重西方歌剧基本架构,同时要符合中国人的审美习惯和具象思维,参考古诗词艺术中起承转合的使用,这关系到歌剧的推广。

对于民歌重编问题,刘老师认为,若创作目的是保存民歌,或为专业教学所用,不应加工改变;面对外国观众或其他民族的观众时,可作适当改变。

刘老师在创作时面临最大的一对矛盾就是音乐与文学,在作曲家更多地考虑作品的音乐性时,编剧和导演在文学性与戏剧性的角度上难以完全服从音乐。围绕于此的争论不断,创作十分艰难。需要作曲家、编剧和导演均做出一定的妥协。

2.新县民歌

采风第二天的目的地是信阳新县。新县被称为“将军县”,是许世友、李德生等43位将军的故乡。在这里,我们有幸请到了千斤乡文化站站长和杨百柳艺术团团长两位民间音乐家来为我们演唱新县民歌。

两位民间艺术家示范演唱的民间小调全部采用锣鼓伴奏,没有旋律乐器。内容主要有:东柳子、西柳子、四平调等,东柳子是一板三眼的四拍子,西柳子的唱法接近湖北的腔调,四平调四平八稳,方方整整。这些小调在民间主要采用“地灯戏”的形式传播。

“地灯”指表演形式:在地上划一块场子,点两盏油灯照亮,表演者站在场地中间。演出时长最长可达两个小时。其中生旦净末丑的角色划分与京剧基本一致。欣赏地灯戏是新县人民一种重要的娱乐活动。

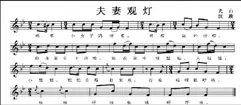

地灯戏《夫妻观灯》表现的是夫妻两人元宵节赶会观灯的情景,体现了劳动人民在节日里参加民俗活动时喜悦轻快的心情。站位符合传统地灯戏的习惯——旦角在右,丑角在左。演唱、道白均为方言,兼具趣味性和浓浓的地域特色。

例1

至此,两位民间艺人原汁原味的民歌演唱及与我们的交流在愉悦的气氛中结束,朱敬修老师总结道:“民间艺术情真,比喻巧妙,作为院校中的专业学习者,我们的视线应当开阔,多多关注民间艺术。”民间艺术是一颗璀璨的明珠,需要更多学者来关注它。

3.民俗演出

采风的第三天,目的地是潢川县。几天来淅淅沥沥的小雨在这天演变成了瓢泼大雨,由潢川县文联安排的露天民俗演出场地搭上了帐篷。据了解,参与演出的民间艺术家中不乏年逾花甲的老人,他们从下面的乡镇专门赶来,为我们呈现精心准备的节目,笔者在感动的同时,深知作为院校学习者,对于民间艺术传承所肩负的重大责任。

首先登场的是锣鼓《十八番》,这首喜庆锣鼓共分为三部分:鼓头、鼓面和鼓牌子,在演奏中慢慢将曲子的情绪推向高潮,热闹非凡。该节目一共五位表演者,其中司鼓是整个打击乐队的指挥,居中间,另外四位表演者持手镲、小马锣,中音大锣等分居左右。敲鼓的老人是其中年龄最大的,作为打击乐队的指挥,情绪随着密集的鼓点和复杂的敲法收放自如,时而轻盈跳跃、时而万马奔腾。

第二个节目是民间艺术爱好者许学堂演唱的信阳劳动民歌《打场歌》《上梁歌》《车水歌》,这三首民歌经由许学堂在民间寻找、整理并演唱,现已申报为信阳市非遗。据了解,由他自费整理出来的民歌有几十首之多。

例2

打场歌歌词:

一、唉嗨唉,老牛打场过了晌,你咋不吭声我饿得慌,唉,从不怕苦 不怕累呀,到老还没有穿过衣裳哦。

二、当年母牛把你下,不吃葱姜吃草糠,唉,骑在你背上去干活,死了还喝你的汤。

三、扬鞭俺不打奔蹄牛,举手俺不打好儿郎,唉,今年风调雨又顺,收到五谷堆满仓唉!

上梁歌歌词:

小小泥刀尺把长,砌了前墙砌后墙。前墙后墙都砌齐,黄道吉日来上梁。这个梁真正郎,长在四川峨眉上。翻过山越过江,老主人请鲁班量。手来提,肩来扛,大家用力来上梁。

一头高,一头低,好像凤凰捋毛羽。一头低,一头高,好似青龙系虎腰。红绣球,红又红,系在梁上家业兴。吉星高照八方财,富贵荣华有传承。鞭炮一响惊天地,福禄寿喜入满门。这栋房,真漂亮,儿女都能入学堂。儿子帅,女儿靓,龙卧此地多吉祥。子孝孙贤家兴旺,代代辈出状元郎。四书五经都念完,幸福人家万年长。(许学堂收集整理)

第三个民俗节目是潢川民间舞蹈《花伞舞》,信阳市非遗之一,四位表演者载歌载唱,打击乐伴奏。女舞者手撑花伞,男舞者手持打板。之后登场的节目《潢川火绫子》与《花伞舞》表演形式相似,不同的地方在于后者表演者有八人,一男一女互相应和,即兴编词说唱,与观众的互动也更为欢乐有趣。

第四个节目是潢川《皮影戏》,角色动作表演较少,以唱为主,使用方言道白加说唱,音调高亢。表演的内容是一位母亲送儿子外出闯荡时千叮咛万嘱咐的场景,其中母亲由男演员反串。伴奏乐器有手板、小编鼓、惊堂木、锣等。

4.光山花鼓戏

采风的最后一站是信阳市光山县文化馆,由信阳光山花鼓戏传承人带领着她的八位学员(均为女孩)为我们展示了原汁原味的光山花鼓戏《刘海砍樵》。戏中的男主角刘海也由女孩反串。表演形式是一人唱众人和,边唱边舞。据传承人向我们介绍,学员中最小的只有十八岁,最大的三十二岁,在日常学习、工作之余传承花鼓戏。

三、结语

这次采风活动在绵绵细雨中结束,笔者加深了对信阳民间艺术的认识,领略到了信阳民歌民俗多元混成的独特魅力。对于民间艺术,了解越多,一定会更加热爱。它需要活态的传承,需要我们去学习和实践,后人才能继续欣赏这些璀璨的文化遗产。