林风眠:从客家到世界

2019-08-14周晓平

周晓平

广东嘉应学院文学院

林风眠(1900-1991),又名凤鸣,出生于广东省粤东客家梅州市西阳白公镇阁宫岭的一个小山村。祖父家传为石匠工艺,能书画。其母阙阿带出身贫寒,既有少数民族的血统,又有客家人的勤劳,命运悲苦。与许多客家孩子一样,林风眠少时起便接受启蒙教育。重文是客家人的传统,在国学氛围的熏陶下,小风眠在8到10岁的时光里就学习了《三字经》《千字文》《百家姓》《鉴略》等传统启蒙读物。这些启蒙为他在艺术欣赏与创作上打下了坚实的文字与文学基础。也许是一种特殊的机缘,林风眠8岁的时候就临描《芥子园画谱》,15岁考入梅州中学。期间,师从当地颇有名望的梁伯聪。梁伯聪擅长传统绘画与书法美术。林风眠很快得到老师的赏识。林风眠不仅喜欢画画,而且喜欢文学,他与后来的知名艺术家林文铮是同学,两个人还一起组织了“探骊诗社”。

家传艺术与童年情结

广东梅州林风眠故居

母爱缺位与艺术之痛

林风眠人生情感创伤中最悲痛的莫过于母爱的缺失,它是林风眠一生的情感之殇。

母亲叫阙阿带,是客家苗裔的后代,是一个善唱山歌而刺绣精致的苗家才女。按照客家“媒妁之言,父母之命”的风俗,她嫁给了林风眠勤耕苦累的父亲——林柏恩。林柏恩是当时客家小有名气的石刻艺人林维仁的儿子。阙阿带嫁到林家后,对林家的族规非常反感,加上林风眠的父亲木讷寡言,难以交流。尤其苗汉之间文化风俗的差异,阙阿带生活的窘境可想而知。只是小凤鸣(林风眠的小名)的到来,给这个家庭带来了一种希望。善唱山歌的阿妈,爱子心切。无论在田头地尾,还在厨前灶尾,都背着一个篓子把小凤鸣背在背上。小凤鸣的穿着也够有特色,都是阿妈绣的各种各样的小兜肚、小虎头鞋。据说阿妈心灵手巧,以至于她绣的凤凰、花鸟、小虫……栩栩如生,飞的真像飞、爬的真像爬。隔壁村庄的姑娘、妇女纷纷翻山踏水前来观看。阿妈把孩子背在篓中,在夏河的石板上洗衣服、山上砍柴、打猪草……都唱着客家山歌。小凤鸣也咿咿呀呀跟着妈妈学唱。

在宗法制度盛行的旧时代,客家本来就有许多族规。可是,林风眠的母亲却是一个具有反封建礼教色彩、追求自由的女性。也正是在林风眠6岁的时候,阙阿带因触犯族规,被家族扫地出门。6岁的小凤鸣因此失去了日夜呼唤的阿妈。

这种人生之痛,深深地刺伤了林风眠,甚至影响了他一生的艺术创作。以至于后来他笔下的仕女、裸女画,无不带有母亲的影子,亦真亦幻。他用毛笔、宣纸和典雅的色泽,捕捉一种可望而不可及的美丽幻影,传达出压抑着和遮蔽着的爱欲,表现出一种爱的升华。作品中既有母性眼光的温情,也有少妇身体美的朦胧。当然,后来他把对女性肌肤质感转移到对姿势情态和文化气质的塑造。这种女性具有客家妇女柔和、贤淑、温静而妩媚的特质。在林风眠的脑海中,挥之不去的是母亲的形象。无论是在学成归国之后,还是在国立美院担任校长时,林风眠几次三番派人去寻找母亲的下落,结果都是杳无音信。林风眠把对母亲的思念,转化为笔下一个个若即若离的母性形象,在情感上呈现出一种朦胧而难以诉说衷肠的悲情性。当然,林风眠描绘的仕女也表现出风韵、温馨、典雅的特征,既有东方古典女性之美,又有西方女性的高雅,是一种中西融合的美感。

林风眠艺术创作的心理,是不难从心理学的理论中得到诠释的。弗洛伊德认为,文艺创作是被压抑的愿望的满足。在众多的作家、艺术家中,因个人情感经历的不同,他们的创作则呈现出各自异样的创作背景。童年的心理创伤,直接或间接地制约了作家创作时题材的选择、主题的意蕴和创作的风格。白先勇在反思明姊患病的原因时,认为这是童年的创伤造成的。他说,法国文学家,《追忆似水年华》的作者普鲁斯特小时候,有一次他的母亲临睡前忘了亲吻他,普鲁斯特悲痛欲绝,认为被他母亲遗弃,而终生不能忘怀。现代作家张爱玲,在童年时代就因父母离异,常常沉于孤独。这种童年的创伤,带给其创作中家庭伦理的恶母、恶父形象的塑造,通常呈现出亲情异化的图景。同样,林风眠童年的心路历程,深深地影响了他人生的艺术之思。

《紫衣少女》 林风眠 1963年

客家人自古崇尚教育,以耕读承艺为传家之本。有靠挑担、打炭脚把所得有限的工钱供孩子上学的,“讨食也要缴子女读书”。抑或学得一门技艺,作为谋生的手段。这种古训与传统,客家人十分珍视。林风眠的《抒情·传神及其他》,回忆了儿时在家乡梅县小山村所受大自然陶冶的情景。他对屋前屋后、山上的一草一木都是非常熟悉的。栗子什么时候开花、桃树什么时候结籽、燕子何时筑巢、布谷鸟何时鸣叫……甚至山间的小溪、山下小河里的一块石头,他都是熟悉而喜爱的。这些情形总是那么充满童趣:在小河里捉鱼、在树林中掏鸟蛋、养一些小八哥,甚至上山砍柴、打猪草等不一而足。林风眠说:“我就习惯于接近自然,树木、崖石、河水纵然不会说话,但我总离不开它们,可以说对它们很有感情。”这种感情,其实就是童年情结与其创作的艺术之源。

苦涩爱情与艺术之思

在林风眠的人生中,有过三段婚姻。

第一次婚姻,是在林风眠14岁的那年。旧时,客家乡土社会存在一种“童养媳”的陋习婚俗。在林风眠8岁的时候,家人从隔壁村庄领回了一个大他3岁的青年林风眠女孩做“童养媳”。在女孩17岁的那年,按照客家人的风俗,林风眠的家人选择良辰吉日,为14岁的林风眠圆了房。当时林风眠还在当地一家中学求学,受到新思想的影响,一方面为自己的前途着想;另一方面,也为了不耽误女孩,在第一年假期的时候,林风眠与女孩袒露心声,并悄悄地让女孩离开了林家,去寻找自己的自由。这是一次坦诚的告白,虽然谈不上多么悲情,但是在林风眠的心里却仿佛喝下了一杯人生婚恋的苦酒。

1923年,林风眠(中)与好友林文铮(右)、李金发(左)在柏林

后来,林风眠出国留学,在异国他乡致力于个人的学习与绘画创作。他在收获个人艺术成果的同时,一段刻骨铭心的跨国婚姻正款款而至。

1923年,德国的春天景色繁花似锦,嫩绿的树枝不断长出新芽,鸟儿在枝头上歌唱。艾丽斯·冯·罗达(Elise Von Road)是一位德国籍奥地利姑娘,身段苗条,步履轻盈,目光温柔似水。她是柏林大学化学系的女大学生,被战争毁坏了家庭而成为了一个孤儿。她浪漫多情,而且喜欢文学与艺术。这种气质深深地吸引了林风眠。由于对艺术的共同热爱,二人迅速坠入了爱河。罗达与林风眠婚后不久便怀孕了,可是在生产的过程中,却因难产而永远闭上了眼睛。林风眠悲恸至极。他亲自为爱妻刻了一块墓碑,上面镌刻“人生有情泪沾臆”作为墓志铭。这是林风眠不幸的第二次婚姻。

林风眠从与罗达悲痛的诀别中悟出了人类的脆弱,他要化悲痛为力量,讴歌生命,为了死去的妻子,他重新提笔,选择了万物中最为强悍的生命——老虎,作为表现生命欲望的题材。他发誓:“我要为罗达的生命负起责任。今后,无论怎样在世路上跋涉,我将永远忘记不了那柏林的悲欢,忘不了那爱的葬礼,我要以我的艺术突破,来纪念罗达。”

后来很长时间,林风眠一直未从失去罗达的悲痛中恢复过来。在好友林文铮的劝说与帮助之下,在一次万国工艺博览会上,林风眠邂逅了法籍雕刻家艾丽丝·瓦当。艾丽丝·瓦当不可救药地爱上了林风眠。林风眠也被艾丽丝的热情感动,从此,在艾丽丝的悉心照顾下,林风眠重新焕发了艺术创作的青春。

文化视野与艺术追求之精神

客家文化是一种独特的地域文化,这种独特性即以迁徙背景为发展归宿。它赖以生成的基本特质,对于乡邑客人的历史积淀、精神影响、人文特色的风俗民情的产生、发展起到了至关重要的作用。它对中原与土著文化进行了有机的融合,既体现与中华文化一脉相承,又呈现为一定程度的特质区别。从精神内核来看,客家文化经历了从原始农业经济到现代都市开化、从偏远山区的自我封闭到现代文明的开放、从单一到多元的转换过程。这种文化品格源于世代客家人历经磨难、身处危厄和流徙之中却不断开拓进取的发展历程。它的深刻蕴涵,主要体现为博大与包容,既坚持文化中心论,又固守边缘文化传统。相对于中华文化传统继承来说,显现为更纯粹、本源性质。在迁徙过程中,客家人无论身处何方,都是追宗念祖,故云:“宁卖祖宗田,呒卖祖宗言。”其体现出来的就是一种客家精神。

客家文化比传统文化对于不确定性的因素更能包容。这并不是说客家人对于自己的传统不够重视,恰恰相反,其对母根文化的呵护更加强烈,对于传统文化有着非同一般的自豪感。迁徙环境的险恶,使之无法回避任何困厄。客家人文依旧保持着草根文明的本色,并呈现出三种基本特质:质朴无华的风格、务实避虚的精神、反本追远的气质。它体现为对现有秩序的疑问与挑战,因此提升了客家文化对新事物、新观念的辨别与接受能力。它杂陈南北、调合新旧,折射了一种新质文化,而撑起了华夏一段独特的民族文化历史。

林风眠一家

钱锺书说:“在历史的进程里,过去支配了现在。”客家人开疆拓土,筚路蓝缕,历经多次迁徙,基本上安营扎寨,才成为了今天精神与物质的构建。在精神领域,由于不断的迁徙与奔波,他们更能够吸取外族文化,更能够把自身的文化融入到外来文化之中去,从而扬长避短,为我所用。在兵荒马乱的岁月中,客家人养成了一种团结御侮、一致对外的民族大义。尤其在国难临头、族群遭到侵略之时,这种精神无以复加地得到体现。他们思族群之思,忧民族之忧。更为难能可贵的是,客家人耽于诗书、艺术的同时,并非“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”,或炫博学之才,或泄私己之愤。他们审时济世,经世致用,这就是客家人一贯所倡导的“修身、齐家、治国、平天下”的民族气节。

林风眠就是在这样一种文化的熏陶与感召下成为了一代艺术大家的。他热衷生活,关心时代命运。1928年,在革命陷于低潮的时期,林风眠不忘民族大义,高举艺术之旗。在《致全国艺术界书》一文中,他大声疾呼:

九年前中国有个轰动人间的大运动,那便是一班思想家、文学家所领导的“五四”运动。这个运动的伟大,一直影响到现在;现在无论从哪一个方面讲,中国在科学上、文学上的一点进步,非推功于“五四”不可,但在这个运动中虽有蔡孑民先生郑重告诫,“文化运动不要忘了美术”,但这项曾在西洋的文化史上占得了不得了地位的艺术,到底被“五四”运动忘掉了;现在,无论从哪一方面讲,中国社会人心间的感情破裂,又非归罪于“五四”运动忘了艺术的缺点不可!

作为一个艺术家,林风眠具有时代的使命与责任感,他认为中国艺术在“五四”新文化运动中的地位是远远不够的,它的社会效应远未得到重视。他进一步指出,艺术在“五四”运动中的地位与作用应该等同于艺术在意大利文艺复兴时期的地位与作用。艺术在文艺复兴时期是“占第一把交椅”,同样,在“五四”时期,中国艺术也应该“占第一把交椅”。林风眠是为艺术而生的,始终以艺术为职志、以艺术为担当,并感召大家一起共同努力。这表现了一位艺术家的历史责任,而客家精神则是他理解生命时行走的基础路径和根本属性。

1927年,北京艺术大会的宗旨为“整个的艺术运动”(右二为林风眠)

在二三十年代,林风眠的艺术创作,主要表现民间的疾苦,体现了人道主义情怀。其作品往往取材于民间,表现了普通老百姓的喜、怒、哀、乐与“人类的痛苦”。1931年,蒋介石和宋美龄在西湖博览会上看到林风眠的画作《人类的痛苦》,十分不满地质问道:“光天化日之下哪来那么多的痛苦?”因为《痛苦》描绘了几个痛苦挣扎的人体,以灰黑作为背景衬托惨白的死尸,画面阴森恐怖。通过此画,林风眠严厉地抨击了当时黑暗的社会现实。《人道》则描绘了一些横七竖八、苟延残喘的被残害的同胞的画面,其中一具冰冷的女尸和寒光凛凛的锁链,凸显了民不聊生的时代背景。当时中国正处于反革命“围剿”之中,形势十分严峻,稍有不慎,则招来杀身之祸。后来被称为“左联五烈士”之一的共产党人胡也频曾与丁玲来杭州游玩,林风眠盛情接待。不料胡也频回去不久就被国民党杀害了。林风眠并没有被形势吓倒,他一如既往地继续搞艺术运动。他高举“艺术救国”的大旗,奔走呼号,身体力行地又继续创作了《原始人类艺术》《我们要注意》《徒呼奈何是不行的》《中国绘画新论》《我们所希望的国画前途》等作品,在中国艺术界掀起了狂风巨浪,大大促进了中国艺术的发展。

客家人最为重要的品格就是在特定的历史环境中所磨炼的不妥协、不投降的反抗性,以及那种不甘被奴役、被欺凌的浩然之气。但是对于人性内在的一些艺术争执,客家人却以一种“拿得起,放得下”的超然于物外的情怀,执着地追寻自己的人生理想。这种精神品格,在林风眠的身上同样得到体现。

林风眠的艺术人生,就是一个不断地探索艺术并寻找真理的过程。他的学生曾经回忆:

《人类的痛苦》 油画 1929年

那个年代的中国是多灾多难的,那个年代的人也是颠沛流离的。许多胸怀抱负的有志之士,无奈于社会的沉浮,也随之调整着自己的人生方向。不论他们是高昂着头颅勇往直前,还是无奈地急流勇退,都是一种永恒的姿态。不论是入世时的风光得意,还是出世时的悠然自得,都是一种睿智的韬晦之计。1950年国立杭州艺术专科学校改名为中央美术学院华东分院,院内派系林立,纷争不断。国立艺专被批判为“形式主义的大本营”,作为旧时代艺术的代表成为了改造的对象。延续国立艺专教育方针的林风眠画室也因此被批为“新派画小集团”,第二年,中央美术学院华东分院全面展开了对“新派画小集团”的批判。

在这场汹涌澎湃的斗争中,林风眠选择了从容大度的姿态,他远离这种带有政治色彩的斗争,非常厌倦各种利益纷扰。与其如此耗费生命的时间,不如多进行自己心爱的艺术创作。因此,他宣布辞职。后来,无论在重庆的嘉陵江,还是在自由的大上海,漫长的岁月里,他历经波折与风浪,为艺术而殉道,以“我入地狱”之精神,全身心地投入到艺术创作中去,体现了一名艺术家的坚韧与执着。他甘于寂寞,往往通宵达旦地作画。他的与众不同的艺术创作方法就是采取含蓄、象征、唯美的语言,讲究形式的现代主义与民间艺术、原始艺术。这在他的带有强烈社会理想和政治倾向的作品中均有体现。50年代,在人生相对低谷之时,林风眠更加倾向于民间艺术的创作,他认为民间才是他艺术创作永不枯竭的素材来源。他说:

我非常喜欢中国民间艺术,我自己的画宋元明清画上找的东西很少,从民间的东西上找的很多。我碰上了花纹就很注意。我画中的线,吸收了民间的东西,也吸收了定窑和磁州窑瓷器上的线条,古朴、流利。汉代画像石也很好,不论是战国时期楚国的漆器,还是后来的皮影,我都十分注意学习,我都非常喜爱。一遇到乾隆、嘉庆御用的东西就非常之讨厌……

1950年,林风眠(右三)、关良、江丰、庞薰琴、苏天赐等一起下乡写生

林风眠这种眼睛朝下、接地气的艺术创作风格,表现了客家文化中悲天悯人的人道主义精神。

从客家到世界

岭南画派是中国绘画与传统融合的最早追溯。它注重吸收日本与欧洲绘画的造型因素和表现技巧,注重水墨色彩的宣传效果,颜色对比强烈,并且把写生引入到中国画的创作之中。林风眠超越了这一学派更是完成了技术上的革命。岭南派绘画的基本画法是以传统的材料再现当下的效果,“旧瓶装新酒”,并没有触及形式结构上的问题。林风眠则没有被这种传统的规则所局限,力求创新与突破。他把各种成分融合在一起,把颜料掺杂着水彩、墨、色,浑然一体,在内容与形式上均体现了现代派绘画的新程式。

在20世纪中国现代艺术创作的道路上,林风眠留下了不平凡的历史足迹。他把毕生心血献给了为之奋斗的艺术创作。一方面创作了带有客家人文与中国传统特点的清新隽永的艺术力作,如小溪、河流、荷花、春柳、背篓的客家妇女等静物画,如宁静、流丽的小诗;同时,又创作了古刹秋暮、线柳飘零等悲情画面,寓情于景,表现了广阔的中华民族的感情。譬如,《渔家》描绘了光着脚、挽着裤的劳动妇女形象,既是东方女性的特色,又有客家女性的劳动好把式的显著特征。“仕女”是林风眠这一时期的重要创作题材。仕女含情脉脉,既有客家女性的单纯、温柔,又有东方女性的气质,同时还兼具西方女性的优雅。彩墨画《仕女》,更是以西洋彩墨画的构图风格表现半卧着的仕女形象。《摸索》是林风眠艺术的宣言书与墓志铭。它以“雅典学院”式的时空与气魄,把耶稣、荷马、苏格拉底、但丁、歌德等改变人类命运和思想的名人置于画面之中,以马蒂斯式的奔放手法、米开朗琪罗式的精神气魄、拉斐尔式的理性外化为人文情怀。它表现了林风眠胸怀祖国、放眼人类的精神内核。

《秋岚》 林风眠 1950年代

《双鹭图》 林风眠 1965年

90个春秋的沧桑岁月,林风眠几乎经历了20世纪中西现代艺术思潮的全部历程:悲伤与惊喜。这种极然不同的心灵境界,使他更能以清醒的眼光打量整个艺术天地,并以一种积极的姿态把中国现代艺术融入到西方的艺术世界之中,吐故纳新,面对苦难而背负起广阔、隽远的艺术之乡。林风眠用线有时如舞绸、如裂帛、如急雨,有时又极其缠绵。当然也有只偏爱屋漏痕的人们看不惯林风眠爽利的线条。舞动的美感须练,林风眠画中的形、线、结构之美也靠练。李可染说林风眠画马,用几条线表现的马,有一天最多画了90幅。林风眠的墨彩负荷了超载分量,也因之催生了全新的表现面貌,无论从西方向东方看,从东方向西方看,都能看到独立存在的林风眠。风格之形成如大树参天,令人仰望,而其根却盘踞在广大人民的脚下。

《枝头小鸟》 林风眠 1973年

《三喜图》 林风眠 1990年

在“五四”新文化运动时期,蔡元培作为中国新文化的一面旗帜,在北京大学倡导“兼容并包,思想自由”的办学方针,提携与培养了一批文化新人,如陈独秀、鲁迅、胡适、周作人等。这些人在中国新文化运动的建设中,发挥了建设性的作用。然而,在中国现代艺术方面,蔡元培则青睐于林风眠。这不仅仅是林风眠的艺术才华得到肯定,更为重要的是林风眠的美育思想与蔡元培如出一辙。在“五四”时期,蔡元培倡导了“美育代宗教”的主张。这与林风眠20世纪二三十年代艺术创作思想有着异曲同工之妙。30年代,既是为了革命的需要,也是践行艺术的发展规律,左翼美术运动蓬勃地开展起来。林风眠的艺术主张和艺术创作有力地促进了“为大众而艺术”“为人生而艺术”的主题思想的实现。1937年,林风眠在法国公学举办个人画展,并在南京举行的第二届全国美术展览中,展出了《静物》等作品。他身体力行,践行了革命与抗战文艺的需要。因为战争,林风眠与广大的文艺家一样,走出“象牙之塔”,深入到西南或西北边疆,去描绘那里普通老百姓的生产与生活。直至20世纪90年代,林风眠举办的大型个人画展有:

1939年,在上海法租界法国总会举办个人画展;

1945年,参加第四届全国美展;

1946年,在上海法文协会举办个人画展。10幅作品参加巴黎东方博物馆主办的“中国现代画展”;

1964年,在香港大学举办“林风眠画展”;

1978年,在香港举办“林风眠画展”,《林风眠画展》出版;

1979年,在巴黎东方博物馆举办“林风眠画展”;

1986年,在东京举办个人画展;

1989年10月,在台北举办90岁寿辰回顾画展;

1990年,在东京举办个人画展。

蔡元培曾说:“今世为东西文化融合时代。西洋之所长,吾国自当采用。”他主张:“采用西洋画布景写实之佳,描写石膏物象及田野风景”“用科学方法以入美术”。林风眠是受到蔡元培这一艺术思想的影响的。就在1926年回国不久,他写了《东西艺术之前途》。林风眠之所以与蔡元培结缘,是因为蔡元培十分欣赏在斯特拉斯堡中国美术展览会上林风眠展出的《摸索》等20余幅画中包含的人文主义思想。后来他更欣赏林风眠探索“中西调和”艺术手段的水墨画《生之欲》。于是,他们成为了忘年交。

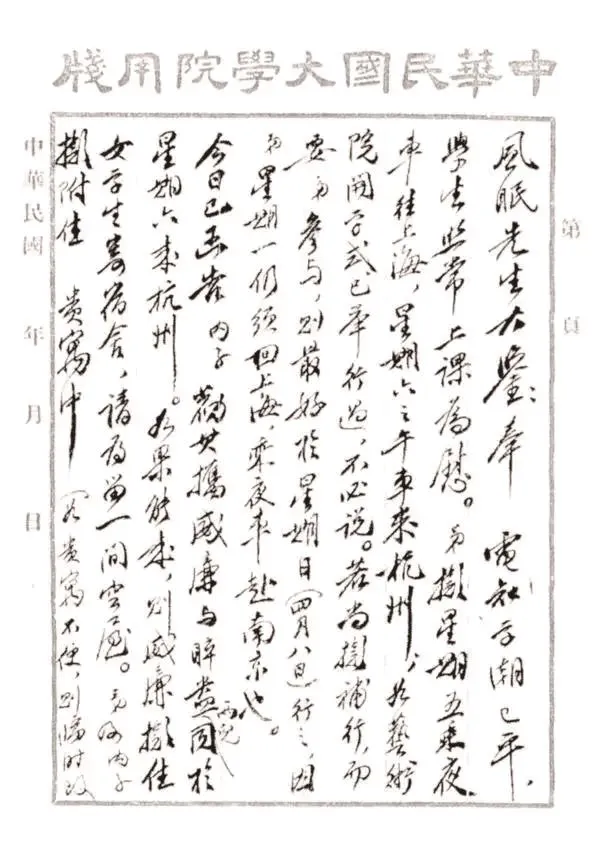

1928年4月5日,蔡元培致林风眠信

林风眠的艺术创作走过了一条不平凡的道路。他的作品主要经历了“中国画—油画—彩墨画”三个阶段。他赴法国之前的中国画受到岭南派的影响;出国后到1930年之前则表达了他以西洋画之长传达个人情绪的意图;抗战爆发以后的彩墨画(包括水墨)则真正体现了其东西融合的创造,反映了“传统—西方—融合”的艺术道路及其艺术创作的演变。林风眠的艺术创作真正完成了从传统的客家到中国,最后走向世界的华丽转身,真正实现了一个客籍艺术家的宏伟理想。

注释

1 刘晨雁:《中国画变革的当代大师——林风眠与他的画》,《岭南文史》,广东省人民政府文史研究馆主办,2004年S1期,第82页。

2 程志远、王洁玉整理:《乾隆嘉应州志》(上),广东省中山图书馆古籍部1991年版,第44页。

3 宋绍青:《风雨丹青路:林风眠传》,中国文化艺术出版社(香港)2010年版,第14-15页。

4 刘世敏:《林风眠:中国现代美术教育和现代绘画的奠基人》,百花文艺出版社2011年版,第6-7、46、124页。

5 郎绍君:《林风眠艺术精神的内涵》,《林风眠研究文集》,中国美术学院出版社1995年版,第108页。

6 http://www.fx361.compage/2017/0822/2181291.shtml。

7 冯秀珍:《客家文化大观园》(中册),经济日报出版社2005年版,第699页。

8 丘峰:《试论林风眠绘画的创新意识》,《林风眠研究》,梅州侨乡月报社2017年版,第97页。

9 刘世敏:《林风眠:中国现代美术教育和现代绘画的奠基人》,百花文艺出版社2011年版,第6-7、46、124页。

10 徐肖南:《走向世界的客家文学》,华南理工大学出版社2001年版,第37-38页。

11 朱双一:《闽台文学的文化亲缘》,福建人民出版社2003年版,第361-362页。

12 谭元亨主编:《海峡两岸客家文学论》,中国评论学术出版社(香港)2006年版,第348页。

13 林风眠:《林风眠散文》,花城出版社1999年版,第85页。

14 杨秋林:《林风眠》,《林风眠之路》,中国人民大学出版社2005年版,第213页。

15 郑勤砚:《林风眠画传》,岭南美术出版社2013年版,第18、44、126页。

16 陈瑞林:《林风眠“中西艺术调和”论与20世纪中国美术的发展》,《〈林风眠与二十世纪中国美术〉国际学术研讨会论文集(上)》,中国美术学院出版社1999年版,第102、393页。

17 王和平:《为艺术而战——体悟林风眠》,何万真主编:《诗画双馨——林风眠、李金发诞辰100周年纪念文集》,花城出版社2001年版,第9页。

18 蔡元培:《在北大画法研究会之演说词》,《北京大学日刊》1919年10月25日版,第10、25页。