靳夕:中国木偶动画的“提线人”

2019-08-14湖北大学

阮 婷 湖北大学

杨 轶 北京百视传媒

世人提起中国动画,总要念起新中国北影厂的美术片,“中国学派”的黄金时期,辉煌灿烂、百花齐放,《小蝌蚪找妈妈》的灵动水墨、《葫芦娃》的斑斓剪纸,以及《神笔马良》的拙趣木偶,直到今天仍被代代流传。而靳夕先生,可以说正是手握着中国木偶动画片那根线的人。在先生年逾古稀时所写下的回忆录《我与木偶电影》中,更把自己一生的成就贯穿于与“木偶”两字的结缘。他的作品从选材开始便倾向于突出木偶动画的基本特征,将动画艺术的联想和想象与有血有肉的真实故事情节结合。他手下的木偶造型神态各异,就像一件件艺术品,他对角色面容、体态以及服装的精益设计使得木偶片在众多中国美术片中独树一帜。他塑造的角色是可以进行表演的,是活灵活现的,是有不同身份、地位、动作、个性与原则的人物;尤其对于木偶动作的夸张表现,是贯穿靳夕先生创作始终的重要艺术观点。尽力克服木偶动作僵硬的弱点,灵活运用和设计,准确拿捏传统木偶戏与木偶动画创作的异同之处,融合传统皮影艺术、木偶剧艺术的众多特色,打造了中国独树一帜的木偶动画,这不仅得益于他多年的钻研探索,也得益于他从幼年时期便开始的热爱。

连环彩画托起的爱

凡有大家,小时便爱。靳夕是天津人,原名靳涤萍,在八九岁的时候,便特别喜欢收集各式各样的连环画,《蒙面侠》《金台传》《七侠五义》,等等。后来,两位姐姐从南开中学图书馆借来大量中外文学名著,为他开启了文学启蒙之路。他提及那时常常为校刊写书评,也会临摹文学著作的插图,而最能活跃他思维的美术形象便是米老鼠和大力水手。他甚至有个小习惯,在战争年代,每遇开会、战斗间歇、行军休息甚至是创作困难时,都会不自觉地用手指、石块或笔去勾勒米老鼠的形象,甚至1946年在北平执行任务,被国民党非法逮捕之时也是如此,可以说米老鼠的形象成为他心灵寄托不可或缺的一部分。

1949年夏末,周恩来总理向全国文艺工作者发起支援电影事业的号召,当时两大电影基地之一——东北电影制片厂还特设了美工科卡通股,其负责人正是与靳夕神交已久的漫画家特伟。种种因素,促使靳夕从华北军区《战友》月刊副主编的位置申请调入了当时的东影厂。动画创作从来都不是一个人的孤军奋战,而是集体智慧的巅峰碰撞,正是在这里,靳夕结识了一位日本友人持永只仁,中国名字叫方明,是第一部动画片《瓮中捉鳖》和木偶片《皇帝梦》的主创之一,他常和靳夕沟通和传递国际动画信息,提供技术改进,协助购买设备,是当时中日动画艺术交流的重要使者。同时,还有著名的儿童文学家金近,写了许多有趣的童话剧本,《谢谢小花猫》《小鲤鱼跳龙门》《狐狸打猎人》等。夏衍曾经这样说到金近:卡通片要拍对儿童有教育意义的题材,少了他不行。特伟、方明、金近还有靳夕,他们渐渐组成了当时东影厂卡通股的核心。

那时临近开国大典,靳夕在东影厂和特伟等人一起,对当时的卡通股进行了许多艺术素质的提高工作,包括对著名的苏联动画《灰脖鸭》的观摩学习、从西方音乐大师作品角度出发的音乐熏陶、艺术理论的辅导、素描技巧的组织学习、艺术形象的采风等,在当时条件较为艰苦的情况下,如此生气勃勃的艺术发展是相当难得的。另外值得一提的是,当时的东影厂还着重探讨了影响后来整个中国动画片事业的一些重要问题,靳夕先生在回忆录中将他们称为“三个重大问题”:

首先,是事关上海美影厂命运的“战略转移”:将卡通片股(当时已经被称为美术片组)整体从地域优势较不明显的长春转移到当时全国文化的中心——上海,期望能吸收到更多高素质的人才资源。谈到这次“战略转移”,靳夕先生在回忆中特地谈到环境是最根本的问题。当时的长春风沙较大,难以解决美术片工序进入描线、上色阶段需要绝对隔尘的问题;而长春当时的气候条件也不适于颜料色泽适当温湿度的保存。对于现今的动画创作条件来说,别说是长春了,即使是塔克拉玛干沙漠,也是能克服这一困难的。但在当时,却受到难以解决的物质条件局限,包括化学板、纸张、颜料的长途运输、破损、消耗补给,机器设备的购置、改进和更新,都在制约着美术片的事业发展。

其次,动画片的命名探讨。最初动画片被称为卡通片,虽是个外来音译词,却像沙发、洋火一样成为了习惯用语,也有人谈到要使用日本的“动画”这个词,从信、达、雅上得到了一致同意,而美术片这一名称则考虑到将来的其他美术片种类,比如木偶片的发展问题,则显得较为局限,这也便是动画这个词的由来。

最后,是关于美术片创作方针与服务对象问题,一直反复讨论、修改拟定条文,送交文化部审核,直到南迁上海仍然在补充修订。1950年2月初,特伟和方明前去上海交涉搬迁上海的事宜。而靳夕则带领着全组留守(除了少数不能搬迁者)20余人,几乎全是20岁上下的年轻人。当时东北鲁迅艺术学院分配的王树忱(《过猴山》《哪吒闹海》的导演),才18岁;何玉门(《小鲤鱼跳龙门》)、乔野松(《小白鸽》)刚20出头,段孝萱(美术电影摄影师)、杜春甫(原画设计师)甚至是还不满18岁的少年。这20余人,和靳夕一起,在3月17日启程,途经北京,3月24日抵达上海,成为上海美影厂的先驱力量与新中国动画的开疆阔土者。

舞台木偶延伸的“钻”

初来上海,条件非常艰苦,几乎没有一个合适的工作地,美术片组暂留在当时上海江西路一幢外商产业带汉密顿大楼的小小一间房里。正是在这里,时任上海第一任市长的陈毅特地看望了大家并给予亲切的鼓励,这给靳夕留下了深刻的记忆,觉得这是意料之外的“催长素”,令小小的美术片组分外感动。

上海在解放前是个名副其实的“十里洋场”,也汇聚了无数前辈“大亨”,正是在特伟和方明“招兵买马”、“奔走呼吁”之下,两位著名艺术家加入进来了,一位是解放前留美考察卡通电影的“万氏照相馆”创始人之一,万氏兄弟的老三万超尘;另一位鼎鼎大名的人物,是当时虹光大戏院的负责人,木偶戏专家虞哲光。正是这两位人物的到来,加速了木偶片种的进程。与擅长传统意义动画片的万籁鸣不同,也有别于专心剪纸片的万古蟾,万超尘将更多的精力投入到研究关节木偶和木偶相关技术之上;而虞哲光作为木偶剧专家,更是主持了木偶制作和木偶动作的操纵工作,调来了舞台灯光专家章超群任摄影师,带来了自己的两位木偶操控弟子尤磊和夏秉钧。而靳夕成为了当时的负责人,还兼任了场记、剧务、场共等工作。

第一次尝试来自舞台木偶戏的延伸。时值朝鲜战争爆发不久,《和平歌》处处传唱,特伟希望使用真人和木偶结合的形式来表现《和平歌》的题材,热爱和平的儿童由真人扮演,而侵略军的暴行则由提线木偶表现。设想当然是美好的,木偶戏表演的环节则困难重重,为了使真人与木偶之间避免相互影响,靳夕设计了一个巨大的“地球”,先单独拍摄真人部分,再回到上海继续拍摄木偶部分。木偶大小有半米多高,为了拍摄全景时不至于造成木偶操控者“乱入镜”,木偶的提线被制作得很长,尤磊和夏秉钧两位木偶操作者只能蹲在特地搭起的高架上操控木偶。据靳夕先生回忆当时场景,两位木偶操作者弯着腰,两只手握着操作杆,眼睛还要盯着下面距离他们将近3米远的木偶,没有任何安全措施,又危险又辛苦。尤其过长的提线导致木偶极难控制,拍摄效果很不理想,第一次尝试以失败告终。

左起:万籁鸣,万古蟾,万超尘

而第一次失败得来了一个重要经验,即木偶动画片并不能单纯地把舞台木偶的操作方法搬上银幕,那样拍摄的片子并不能叫木偶动画,大概只能叫木偶剧的直接录制。靳夕意识到,木偶片的拍摄应该是运用电影手段、动画原理、逐格拍摄装有关节构件的木偶来实现。于是,《小小英雄》诞生了,它是我国电影史上第一部彩色美术片,当时受到了极大的关注,而正是这样一部具有代表性的作品,其拍摄过程是一部对关节木偶研究、测试、探索的过程;也是第一部美术片研究、测试和探索的过程。它让靳夕开始思考,木偶片究竟如何选题、采用什么样的风格设计,美术造型擅长采用怎样的变形手段和夸张方式等问题。

同时,这次尝试还促成了当时上海美术片组和中国福利会儿童艺术剧院的良好交流。从《小小英雄》开始,靳夕导演的美术片皆采用拍摄前的排练制度,相沿为习。他与当时担任摄影的章超群、负责木偶关节等共同技术的万超尘、木偶制作工艺的虞哲光、甚至还有上海当时著名的“彩灯大王”桑栋臣等参与制作布景道具,按照比例缩小几十倍的制作难度也同样栩栩如生。

靳夕作为《小小英雄》的导演,自我评价说这是个平庸的童话故事,而这部作品成功的探索经验却极大地加快了木偶片创作的进程,也迎来了此后活跃发展的四年。

活跃丰产引发的“探”

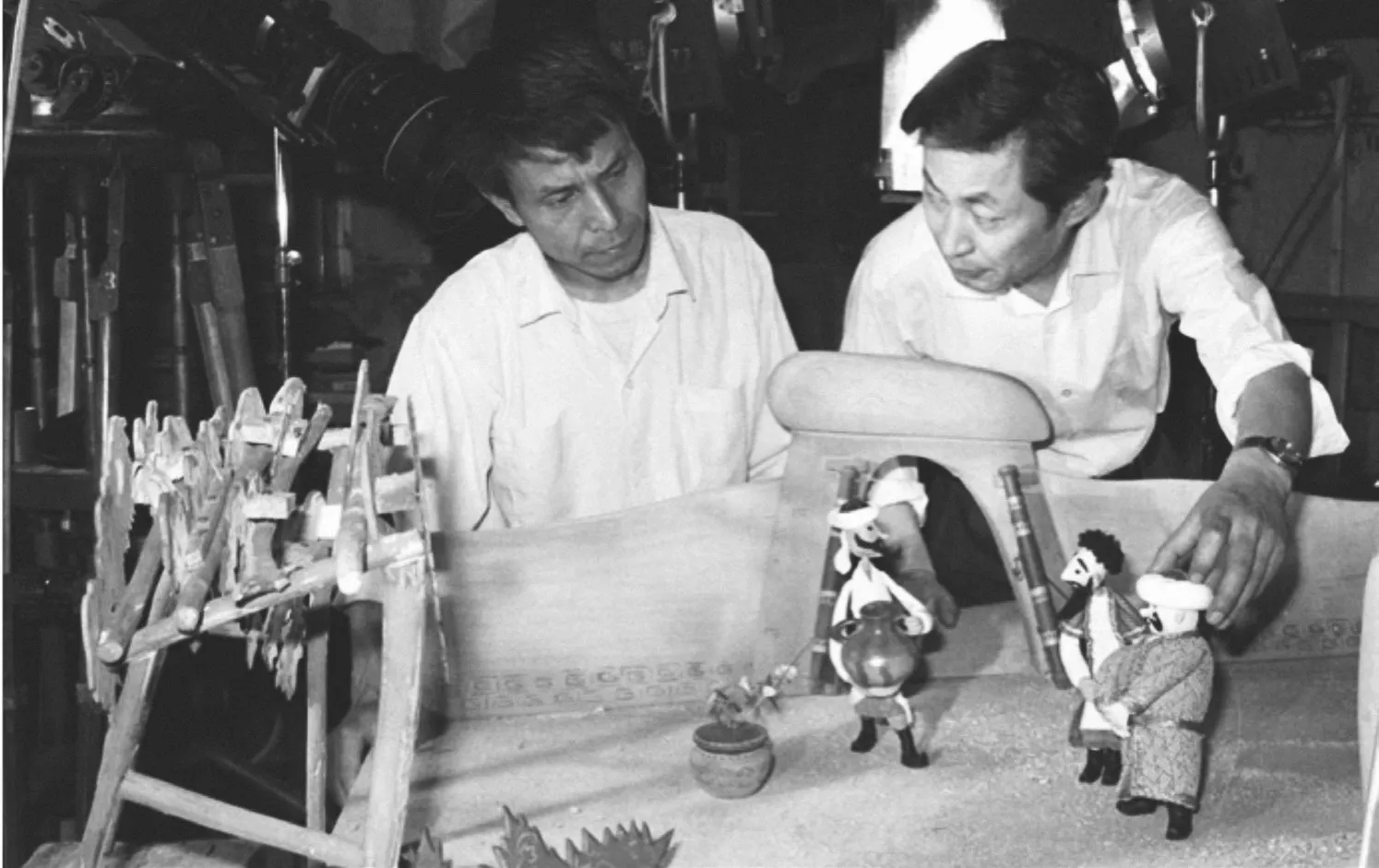

20世纪70年代,万超尘(中)研究木偶(新华社记者王子谨摄)

在1953年第二次全国文代会上,靳夕荣幸地受到了周恩来总理的接见,还有幸在结束合影时和毛主席握了手,也在一定程度上反映了当时整个社会对于美术片、动画片的重视与期许。同年秋天,由蔡楚生老先生定名《小梅的梦》的剧本正式定稿,投入筹备。这部影片有很多真人和木偶合成的特技镜头,真人与木偶在同一镜头出现时就必须二次或多次曝光,一般情况下真人部分先拍摄,而木偶部分以画托遮挡,而后再使用逐格拍摄木偶部分,这种早期的合成就像现在的绿屏拍摄一样,却是人工拍摄时“实拍抠像”,在实际拍摄时总会因为各种方位、角度、光影问题产生不同场景下的多种拍摄特技方法。这些困难重重的境况在靳夕的回忆中,却像是一场充满了趣味的探索,有孩子、有玩具、有奇妙、有想象,趣味盎然,生机勃勃。他唯一遗憾的就是这部木偶剧只是一部黑白片,作为进一步的探索与尝试,它还存在一些手法繁琐的问题。

木偶片《神笔》

1956年秋,靳夕从《少年文艺》上洪汛涛的民间传说《神笔马良》得到启发,萌生了将其拍摄为木偶片《神笔》的想法。他请原作者改编木偶剧本,和主创章超群、尤磊、夏秉钧、吕衡还有虞哲光、王昌诚到浙江一带调研收集资料,包括一些门饰、飞檐、瓦堂、斗拱、藻井、图案、民间服饰、布景道具,甚至将虎跑泉的五百罗汉绘刻石像也拓印回来完成拍摄。正是在这部木偶片中,分场排练动作设计成为了靳夕独特的拍摄手法。《神笔》先后在意大利、叙利亚、南斯拉夫、波兰、加拿大获得国际奖项。

这一年,成为中国木偶片的丰产之年,专门记录中国民间木偶艺术的纪录片《中国木偶艺术》在3月完成,许秉铎导演的《金耳环与铁锄头》、虞哲光导演的《胖嫂回娘家》、岳路导演的《三个邻居》、万超尘导演的《机智的山羊》……可谓百家争鸣。而后,靳夕导演《火焰山》的尝试成功将木偶制作工艺和表演更进一步推动,打破了多年以来承袭下来的用石膏翻制、或者木雕头模的方法,尝试使用乳胶头型,使木偶片的人物第一次开口讲话、唱歌、吃食物,这种基于材料改进的探索和尝试在当时是非常难得的。

与此同时,美术片组也正式扩建成为上海美影厂,学术探讨空前活跃,涉及美术电影的艺术特性、民族化道路和民族形式、无主题论、童心论、儿童本位论、题材的广度和深度、形式和品种的多样化、发掘利用古代及民间传统题材、趣味性等。1958年,靳夕开始从事理论方面的探索,写作《谈木偶电影特性》,作为一个开端。靳夕先生在回忆录中提到这篇不成熟的理论探索文字坚定了他继续艰难研究的决心。

时局动荡按捺的“寂”

1958年在 “大跃进”中,靳夕创作了在他自己看来被称为“短命”的《小发明家》剧本,很快被当作一个历史阶段的遗留产物不再提及。在随之而来的1959年,他开始了“探索民族风格之路”的真正实践,改编了川剧《一只鞋》,希望尝试传统语言喜剧的风格。在这部作品中,他尝试了对白语言录音的方法,并邀请到窦宗淦来为《一只鞋》做人物造型设计。这位30年代便成名的老漫画家为片子设计的泥塑造型具有一种艺术上的“土”味,拙稚又亲切,别有一番味道。但在影片公映后的1961年,时逢“反修”运动高潮,遭到了一番形而上的围攻,直到3个月后,著名文艺评论家王朝闻受到夏衍的委托,在《人民日报》上发表题为《老虎是“人”——从木偶电影〈一只鞋〉谈起》,阐明政治概念与艺术形象的区别才算理清此事。

在此期间,靳夕的文章《中国美术片的发展》刊登在《中国电影》上,为新中国动画发展留下了珍贵的历史资料。整个美影厂创作的题材类型繁多,风格与样式也每每出新,三个片种完成影片16部。其中,民间传说《鱼童》《雕龙记》,童话《小鲤鱼跳龙门》《萝卜回来了》,故事片《红色信号》被列为建国十周年献礼片。1961年,靳夕开始创作《孔雀公主》,这是一部长达8000尺的大型美术片神话悲喜剧,细腻感人。片中的艺术形象塑造和动作造型设计进行了一个大的突破,国王、宰相、摩左拉、麻女都很成功,喃妈诺娜和召树屯两个主要角色的定情、结缘、遭遇、生离、诀别、寻亲与最终团圆的设计,引人入胜,栩栩如生,直到今天仍然是闪耀着智慧光芒的瑰宝。

如鱼得水奉献的“热”

上图:《阿凡提》 下图:《孔雀公主》

20世纪80年代,《阿凡提》拍摄现场(新华社记者夏道陵摄)

“文革”过后直到1984年9月靳夕先生离休,他又陆续导演了《西瓜炮》《阿凡提——种金子》《西岳奇童》三部木偶片。其中《阿凡提》获得了文化部主办的1979年优秀影片奖、第三届电影“百花奖”最佳美术片奖、美国电影艺术与科学学院外国电影学术奖。这部影片是1979年国庆30周年的献礼片,动画片为《哪吒闹海》,木偶片为《阿凡提》。当时,创作团队从上海远赴新疆调研,收集阿凡提的传说故事,这部由靳夕导演主创的木偶片也是集体智慧的结晶,合作导演刘蕙仪,摄影朱丁元,造型设计曲建方,布景设计程中岳、陈绍元,动作设计吕衡、郭琰、孔繁春等,直到今天仍然深受小朋友喜爱。

1979年10月,靳夕成为第四次全国文代会的代表,并当选中国电影家学会第四届理事。期间,他又写作了《充分发挥美术片的特性》《美术片的导演及其他》等理论文章。1981年《搞些美术片小品》发表于《电影艺术》,1985年《心音——美术片的独白》发表于《电影艺术》,1987年《〈阿凡提〉拍摄札记》发表于《电影通讯》。

靳夕先生

1982年,靳夕开始筹备根据傣族故事《松帕敏和噶西娜》改编的木偶长片《王后的披巾》,深入西双版纳生活调研,期间发生许多趣事,被靳夕先生一一写在他的回忆录之中,比如参加泼水节活动,遇见特伟先生的学生陈泽生,被对方邀请吃了一顿新奇的招待宴,酸酸的煎芭蕉、臭菜蛋卷、凉拌芭蕉花、树花,等等,令他大开眼界印象深刻。从字里行间,都能看到这次西双版纳深入调研充满了艺术创作的喜悦与开怀,好似艰苦的环境与不惯的饮食并不在靳夕的眼中。不同民族的风情有趣又生动,字里行间充满了对生活真实的喜爱,对艺术创作浓厚的兴趣。《王后的披巾》当时由著名漫画家阿达担任人物设计。两人此前相交多年,因为各自领域的不同一直没有合作。靳夕眼中的阿达,是一个有趣、诙谐,令人从不寂寞的人,总能发现一些异形的小石块、小树根、小瓦罐。他还提到阿达曾经送给他一个绘上猫头鹰的小瓦罐,一直收在他的书柜里。遗憾的是,这部作品后来更换了题材,没有问世。有趣的是,接替而出的影片,便是为大家所熟知的《西岳奇童》。

《西岳奇童》来自神话《宝莲灯》的故事,曾前往西安、咸阳、华山深入调研,这也是靳夕先生离休前最后一部作品,时值他的妻子重病,拍摄工作遭遇到许多困难,艺术质量因此而降低。在1984年完成上集之后,下集就此夭折,令人惋惜。同年,靳夕先生加入了国际动画协会,这是中国动画艺术家第一次加入国际性组织。1985年,他成为中国影协的名誉理事,随后中国动画学会成立,他被聘为顾问。1987年68岁之时,他还担任了木偶短片《妈妈请休息》的编剧。1989年,靳夕导演的木偶短片《一半儿王国》上映,这是先生执导的最后一部木偶作品。

年逾古稀写下回忆录《我与木偶电影》之时,靳夕先生仍然时刻自省,希望为自己奋斗了一生的木偶事业贡献余热,告慰艺术良心。靳夕先生于1997年6月逝世,享年78岁,中国失去了木偶动画片最重要的提线人。纵观先生一生,丰富又细腻、鲜明又谦虚,可以说是“探索民族风格之路”的坚定实践者,他的作品具有鲜明的多民族风格,尤其是后期创作中川剧特色的《一只鞋》、傣族民间故事《孔雀公主》、新疆维吾尔族人物《阿凡提》等。靳夕先生一生与木偶艺术结缘,这不仅是他一生的职业,更是一生的追求,一生的热爱。