高原,心灵归依的家园

2019-08-13赵秋玲

家园与乡愁是人类情感永恒的主题,但值得钦佩的是,他在歌唱的同时还打开了思想的灵魂,于是我们从他的音乐创作中听到了江河的涛声、长云的低语和劳动的韵律……从事音乐工作三十多年,任教授、硕士研究生导师,研究领域涉足管弦乐、钢琴、合唱、歌曲以及民族音乐学,现从事社会音乐工作,如同一块闪着晨光的水晶,他是用音乐与世界对话的人。

骨子里的青海高原本土气质

偶然一次机会,音协送了我几张苍海平音乐作品的碟片。在一个静谧的夜晚,管弦乐《江河源随想》、钢琴独奏《黄土高原素描》、声乐作品《雪域的感恩》《谁说青海没有海》次第向我展开,一种宽阔和深远之美倏忽间打开了我的时空。是的,他的音乐弥漫着青藏高原特有的激情与忧伤,跨过地域与时空的藩篱,史诗般地传诵着“逐水草而居”的江河历史……通过非凡的灵感用音符和节奏建筑起来的奇妙的意境,给予听者无穷的力量。

苍海平说:“音乐人的责任,不仅要爱自然、动物以及人类无边的乡愁,也要爱人类的艰巨使命。”苍海平站在青藏高原——世界“第三极”的高地上,在歌颂这片热土中洞察和思考。这是一种内在的、精神上的感悟与同构。于是,“高原”已不仅仅是具象的乡村和土地,更是人类情感归依的家园。我坚信音乐中的“三江之源”就是苍海平理想中的心灵的故乡,到“高原”去,实则是努力向大地的深层和神话中先哲的灵魂靠近,他最终要到达的是自己心灵的起源。这种满含着返璞归真的气韵,不仅使音乐作品高悬的情感得到妥善的依靠,也必将提升艺术家在听众心目中的分量。

2002年,苍海平作为优秀人才,被引进至温州大学音乐学院工作,由于工作出色获得广大师生的认可,接着被提拔为温州大学音乐学院副院长,一面教学、一面从事学院管理。在此期间陆续发表了多篇在全国产生影响的学术论文,并带出了一批优秀的学生。江南虽然很美,但始终没有打动苍海平,他说:我总觉得江南的山水与我没有太大的关系。无论我干的怎样出色,还是觉得生命中缺了点什么,就连做梦,也做青海的梦。有些事情就是这样,说不清,道不明。只有你离开了,才能真正体会那份对青海高原的依恋和不舍的感情……9年后,苍海平毅然决然地回到了青海,回到了9年中他日思夜想的高原大地。一旦面对雪山草原、大江大河,苍海平内心就莫名地涌动着一股股激情和冲动,看什么有什么,也许因为他生在青海,在这里长大,他的骨子里流的就是青海高原的血,所以,我们看到苍海平的创作无法离开这片土地,无法离开这里的人民。

音乐启蒙路上的五盏明灯

1987年苍海平毕业于青海师范大学艺术系,先后任职于青海省艺术学校、青海师范大学艺术系、温州大学音乐学院,主要研究领域:理论作曲、钢琴演奏与教学、合唱指挥、青海少数民族音乐研究等。

苍海平的音乐启蒙老师肖扬是原中央民族歌舞团声乐指导,男中音歌唱家,青海师范大学艺术系教授;第二位是青海师范大学艺术系主任、教授,著名作曲家张谷密;第三位是他在首都师范大学音乐学院读研究生进修班时的院长、教授、博士生导师王安国;第四位是首都师范大学音乐学院院长、教授、硕士生导师,钢琴教育家唐重庆;第五位是江南大学艺术学院丁礽良教授。苍海平说,这五位音乐老师是他音乐生涯中的指路明灯。记得肖扬教授常说的一句话是:“没有情感的音乐创作和表演是没有生命力的,有成就的艺术家必须经历各种磨难才能成大器。”这句话铭刻在大学时期的苍海平心中。平日里他学习努力,节假日基本泡在图书馆或琴房,并寻找各种机会去听世界级音乐大师讲课。“立足民族、海纳百川”是作曲家王安国经常向学生们强调的一种学习态度。苍海平在大学中养成了一个良好的习惯,就是除了学好自己的专业之外,还用笔记录下自己的思考和疑问。这期间他阅读了大量的中外音乐理论书籍,写下了大量读书笔记,锻炼了自己强劲的思维能力,并树立了良好的音乐创作理念。

离开校园时丁礽良教授给同学们的座右铭是:但问耕耘,莫问收获。这使苍海平受益终生。

大学期间的苍海平最喜欢和崇拜的音乐家是德国作曲家贝多芬,他说,贝多芬为人类留下了一大笔宝贵财富,对世界音乐的发展产生了巨大的影响,因而被世人尊称为“乐圣”。贝多芬一生创作了9部交响乐、11首管弦乐曲和戏剧配乐、5首钢琴协奏曲、1首小提琴协奏曲、16首弦乐四重奏和其他形式的重奏曲、32首钢琴奏鸣曲以及小提琴、大提琴奏鸣曲、变奏曲等;他数量众多的音乐作品通过强烈的艺术感染力和宏伟气魄,将古典主义音乐推向高峰,并预示了19世纪浪漫主義音乐的到来。贝多芬的音乐是富有哲理性的,是世界上为数不多用哲学性的思维方式进行音乐创作的作曲家,苍海平从贝多芬的音乐中听懂了“苦难”和“命运”,所以,苍海平经常鞭策自己不相信命运,尝试去做不可能的事情,有时人会拿“命运”二字偷懒,对此,苍海平很警惕自己。其实,“命运”永远同人的“努力”平行前进。

1998年,苍海平终于遇见了世界著名钢琴演奏家傅聪先生的“大师课”,并在课后写下了艺术札记——《听傅聪讲音乐》,文中详细地记录下自己的体会和思考:

“我想,一个人必须对传统的认识都了然于心后,再去听傅聪的音乐,恐怕才能品尝到他的韵味。傅聪深知空间的重要,他说:‘从哲学的观点来看,我以为时间在空间之前,音乐是时间的艺术,是一切之本。我觉得,傅聪的演奏是线条的,他将中国绘画艺术融入了钢琴演奏艺术。傅聪是中国的,就如同肖邦是波兰的、安德烈·瓦兹是美国的一样。傅聪在演示西方音乐时,融入了中国文化的内涵,音乐一经他手演奏,便有了独特的韵味。他给了我们一个启示:艺术家要有自己文化的根,源于此根上开出花朵,才能产生不同的美感。一个艺术家,可以融合中西文化,只是把不同民族的相同情感,做不同角度的阐释罢了,这就是傅聪成功之所在。”

苍海平的音乐创作是从大学毕业开始的,从参加省市音乐作品比赛频频获奖开始,到首都师范大学进修后,创作技法得以提升,作品日趋成熟。1997年在青海省首次举办个人作品音乐会受到社会的关注。在青海音乐人中,苍海平不光是音乐创作者,也是一名老师,并潜心学术研究,现在做青海省文联音乐家协会工作。

谈作品创作的甘苦

曾在北方和南方两地生活过的苍海平,身上总是流露出儒雅的抒情气质,他表面很温和,但内心有风暴,这风暴就是对生活万事万物的敏感和关注。音乐培养了苍海平内心的敏感,这种敏感不断深化着他思想的深度,尤其是他在创作中不妥协的姿态,更是青海高原这方地域赋予他的一种沉重的悲悯。所以他的音乐是及物的,入心的。

青海是民歌的富矿区,民歌的种类繁多,它深深地扎根在人民中间,内容与老百姓的生活紧密联系。“花儿”、藏族民歌、蒙古族长调等,这些音乐资源早已潜移默化地融入到苍海平的血液里,是他创作的源泉和动力。继而他的创作激情勃发,自回到青海的8年间就创作出了近百首优秀的音乐作品。中年应该是他创作最旺盛的时期,这个时期苍海平的音乐风格、创作特点逐渐形成并日趋成熟。

苍海平认为创作灵感很大程度上来自大量的阅读与练习,这里的阅读包括听大量的经典音乐作品以及高水平的音乐会。对于创作中的“技巧”与“灵感”哪个更重要,苍海平说,“技巧”和“灵感”都重要。“灵感”,有一部分来自天性,也就是天生的敏锐度,就是看你有没有一种能力把一闪而过的东西“留住”,然后融入到你的创作中。其实往深层里思考,灵感与你积累的人生经验有很大的关系,当某一事物与你早年的经验相碰撞时,那激出的火花应该就是灵感。

在创作中,苍海平始终立足于自己最熟悉的生活,即最有情感的生活,在创作《谁说青海没有海》时,他首先是被歌词打动的:

十里不同一片海

望不尽昆仑山上千里云海

走不完青藏线和丝路花海

谁说青海没有海

百里又是一湾海

看不够大漠戈壁万顷林海

唱不完三江源头欢乐歌海

啊,青海有星光闪耀的西海

啊,青海有飘香四方的酒海

青海是我心中最美的海

他说:这歌词正好击中了我的软肋,与我这些年在江源行走的经验相碰撞,我在田野采风与牧民交谈做朋友,听他们给我讲雪山牧场的神话故事……三江源的风土人情已成为我生命中不可或缺的一部分。阅读歌词的过程中灵感已涌上心头,甚至有点激动,我坐在钢琴前如鱼得水一气呵成。当然,这还要感谢词作者索多先生。词与曲之间就有了那么天然的契合。这首歌后来广为流传,有资深音乐评论家这样写道:“具有自然力一般神奇的魅力,它复苏了一个高原的梦想。世界听到了来自青海的最真挚的——歌唱。”

苍海平在创作的过程中也产生过困顿,他认为,过去创作中形成的习惯都可以被打破,需要根据作品内容以及更大的耐心和一遍一遍地尝试。要学会放弃,把自己认为纠结的地方揉碎了,从零开始架构。创作就是要看到多种可能性,破解习惯就是战胜自己;站在一个新的起点上才能寻得一个正确的解救方法,找到自己最想要的东西。

苍海平每次在音乐创作上遇到问题就会停下来,去认真读书、听音乐、看电影或者写论文。他相信做一些与音乐创作拉开点距离的事反而对创作有利。当他写完《浅谈音乐的风格、流派与民族特点》的论文后,他所遇到的“问题”也就迎刃而解了。在当代音乐领域,作者除了音乐创作外,还应该有一套自己的表达和探索——理论表达或者对自己的创作给出一种简述,这是一个合格的作曲家必须具备的。音乐的抽象性特别依赖这种思维能力。这些年,苍海平写下了专著两部:《江河源恋歌——苍海平声乐作品及论文集》(青海人民出版社)、《撒拉族音乐文化概论》(上海音乐学院出版社),并在全国性音乐理论刊物上发表论文二十多篇。

纵观苍海平的音乐,大致可分为四类:一、具有民族特色的歌曲:其音乐旋律带有藏族、蒙古族、撒拉族、土族音乐元素,这类作品更易被广大群众所接受。二、艺术歌曲:这类歌曲音乐配置比较讲究,歌词主要选用名家诗词谱曲而成。三、流行音乐:分民族流行乐、时尚流行乐、纯流行音乐。四、合唱作品:是苍海平最出彩的部分,他改编和创作了大量的富有特色和灵性的合唱作品,如《在那遥远的地方》《金瓶似的小山》《我的家在祁连山下》《青海之恋》《感谢》等已成为合唱中的经典作品。苍海平的音乐创作是出色的,他的歌曲旷远而深沉;创作紧贴大地的爱,但也不是整个儿深陷进情感的漩涡,而是有所疏离,张弛有度。因为有了距离,音乐对土地便具有了更深意义上的贴近。

对于一个已经取得一定声望的音乐家而言,他总是寻求着在新作品中力求突破或改变,在创作出一定数量的作品后,苍海平在接下来的几年中,深化着自己的学习和思考。时间越是流逝,就越是凸显出一个思考着的人的分量:他的音乐同时敞向世界的廣阔和内心的幽深,敞向大地和天空、民族和流行,在青海高原万物和心灵的彼此渗透中,建立起支撑他的根系和创作气场。他坚持将生命激情融入形式多样的音乐风格,其丰富性不仅在于合唱中的沉郁深厚、流行歌曲的透明清丽,还涉及藏族民歌、青海“花儿”、蒙古族长调的音乐元素在一个人的音乐中构成交响,更在于能让我们凝神倾听的同时,感受到孕育了这一切的高原的力量。

苍海平告诉我:至今我还在找最满意的作品。

因为世界在变你必须跟着变

苍海平对时代的审视不是被动的,而是主动参与,因为世界在变化,事物在变化,自己在变化,你的朋友也会变化,每个人的目的都很明确,就是让自己活得更有存在感。

苍海平这些年也尝试写了不少流行歌曲,如《一棵开花的树》《热爱生命》《母亲即佛》《感谢》等。特点是采用名家的诗来写,力求诗与音乐的结合并升华诗的意境,作品典雅委婉意境悠远,这是苍海平写流行歌曲的特点。

从上世纪80年代开始,李娜演唱的《青藏高原》、韩红演唱的《天路》是苍海平特别关注和喜欢的中国乐坛流行歌曲。他说,这两部作品是中国流行歌曲的顶峰之作,具有强烈的民族特色和中国精神。国内的流行歌曲整体还是有一定喜爱人群的,年轻人普遍比较多,它符合现代年轻人的心理需求,随意、内容丰富、不拘一格。自由,是流行歌曲的最大特点,所以符合大多数年轻人的口味。另外还有港台流行歌曲风格主要是以邓丽君、汪明荃等为代表的伤感的抒情歌曲类的影响比较深。欧美流行歌曲,如劲歌、爵士风格的(蓝调)乡村音乐等也对大陆的流行歌曲创作有一定影响,不同的时代,肯定有很优秀的音乐人在。

苍海平很愿意接触新一代年轻人的作品,并与他们合作试着接受他们的审美观和思维方式,他要看到并体会年轻人潮流的一面。每当遇到新事物苍海平首先抱着欣赏的态度,他从不着急对一个新生事物作出评价。时代在改变,流行音乐风格也在改变,他说张惠妹、周杰伦、那英演唱的歌曲本身就透着“率性本真”的气质;还有前一段时间荣获中国新歌声鸟巢巅峰之夜全国总冠军,我省藏族歌手旦增尼玛在导师李健的指导下,对本民族音乐的改编和创新,让苍海平感到非常欣喜。他说,现在年轻人接受力强、眼界开阔,他们的审美观和思維方式以及演唱风格总有刷新听众耳目的地方。融入当下,未来才会接受你。人到中年后,常常会蹲守在自己的习惯中。世界的改变,绝不会照顾你的意志和期望,你别无选择,只有去观察、去接受、去欣赏。

改革开放,翻开了历史上新的一页,苍海平敏感于这样一个时代的巨变,适时写下了歌曲《凤阳吹来清新的风》,这首歌很快在青海大地传唱起来。这部作品荣获青海省纪念改革开放20周年广播征歌一等奖、青海省第四届文艺创作优秀作品,并获首届全国广播电视新歌评选三等奖。

苍海平一直关心新时代、关注当下流行的潮流,对各种新知识、新的表现手法也充满了好奇,他说,这些东西会激发自己的脚步,不断地产生疑问,不断地探寻。他不觉得音乐人一定要无时无刻都在创作,但是这么多年,苍海平从没有间断过思考,也从来没有间断过学习。他不断认识到自己的局限,接着修正这种局限。

苍海平曾说,看到年轻一代迅速成长,一方面我替他们感到高兴;另一方面自己也感到非常惶恐,因为世界变了你也必须变,你需要不停地去反省自己,用更从容的方式去面对这个世界,你才能与时俱进。

行走的意义

大量的创作之外,苍海平艺术上的进步还有赖于几次重要的下乡驻村和青海牧区的采风活动。2014年他驻村下乡到门源,那里的自然景色、朴实的民众、古朴的民歌,使他浮躁的心趋于平静。寂静的夜晚他遥望着天空,竟然有几次数起了星星,勾起了儿时的回忆……这一年苍海平创作的作品细腻、安静、充满遐想,他说,有时还真感动了自己。钢琴叙事曲《四方娘》就是驻村期间根据在门源发现的回族民间故事创作而成的。这首作品广为流传后,被一位研究生选定为硕士毕业论文,对《四方娘》的内容与形式进行了较为全面的分析和论述,由此引发音乐界的广泛好评。

苍海平一直保持着到处去走走的习惯,照他的话说,走进帐房,踩踩牛粪,与牧民交谈,倾听原野民歌是他最愿意做的事,也是音乐创作接地气的灵感的源泉。闭门痴想做出的音乐,与走进生活,接触民间的人与事,体会自然风物,继而用钢琴谱写出的音乐,两者完全是不可相提并论的。音乐不是“做”出来的,而是真真切切地从生活中挖出来的。音乐的修养,学习的功底,生活的积淀,是音乐创作的基本要素,缺乏任何一项都不可能写出优秀的音乐作品。正是在数次远游后,苍海平写下了《我的家在祁连山下》《梦玉树》以及日后出版的音乐专辑《江河源之恋》。

玉树作为青藏高原人类文明的发祥地之一,历史文化源远流长,文化资源丰富,文化类型多样、特色鲜明,蕴涵着丰富的民族民间音乐。2018年苍海平赴玉树草原,采风期间感受到了《格萨尔》艺人说唱、玉树歌舞、康巴民俗等特色文化资源。在他看来,广袤壮丽的阿尼玛卿,山山水水中都弥漫着令人神往的神秘气息。从这里俯视人间的一切,远远地,透过一片片湿地,牧民们的帐篷炊烟以及草原上的牛羊依稀可见,但日常的纷争和悲欢就全隐没于宁静背后了,所剩下的,就是一幅画境般的世界了,神山和人近在咫尺,但又遥不可及。

有一天在结古,他一个人在草原上漫无目的地行走,翻过一座山冈,空间感一下就有了:大江汹涌,日落时分,所见之处都是辽远广阔,风吹得他几乎滚下山冈……这样的宏阔大野,把苍海平的生命整个吹开了,像一次“神示”的心动,那一刻,说唱艺人的歌声回荡在莽莽群山之间……“理解一个民族的文化历史要耗费怎样的思想与感情?玉树之行真正帮助了我。”苍海平说他实实在在体会到了行走的意义,没有行走,就没有他著名的管弦乐《江河源随想》、歌曲《谁说青海没有海》《阿妈的山歌》《雪域的感恩》等风格独特的优秀作品。

远游采风,也是一代音乐人的创作源泉。苍海平正是奔着那种感觉而数十次走进三江源的。

学生们心中的榜样

音乐是一种深刻地揭示人的内心世界和生活体验,赋予人的生活以火的热情、丰富的情感和蓬勃的生机的高尚艺术。但每一个艺术家的表现,都与自己的修养、经历、民族密切相关。正如作曲家多杰仁宗在谈到苍海平的艺术创作时说:“苍海平先生是一位大学教授出身的作曲家。过去相当长的一段时间里,在繁忙的教学之余创作了大量的音乐作品。记得上世纪末我所在的省民族歌舞剧院要排演一场大型音乐会,音乐会选上了苍海平先生创作的合唱作品《青海之恋》。优美的曲调与富于变化的声部进行深深地吸引了我的注意,此后我便认识了苍海平先生和他的很多音乐作品。之后听到了他更多的作品,如钢琴独奏曲《雪白的鸽子》《钢琴“花儿组”曲》《黄土高原素描》以及大型合唱《新世纪的辉煌属于中国》等。他的音乐充满了对青海高原执着的眷恋与热爱,娴熟的创作手法使其作品的曲调细腻、流畅、十分感人,听后给人们留下了深刻的印象。”

苍海平除了作曲之外还涉足民族音乐研究领域,而且成果丰硕。先后在《中国音乐学》《中国音乐》《音乐探索》《音乐创作》等国家级的音乐类核心期刊发表了《土族民间信仰及其音乐研究》等多篇音乐文化研究论文,为青海民族音乐进行深入研究打下了很好的基础。尤其是他的专著《撒拉族音乐文化概论》一书,对青海撒拉族民族音乐史来讲,是填补了文化上的一大空白。多杰仁宗认为,从创作的诸多音乐作品来看,苍海平是一位很有才华的作曲家;而从撰写的大量论文与专著来看,他又是一位很有思想的音乐理论家。

苍海平调入青海省音乐家协会之后,与多杰仁宗有了更多的接触。多杰仁宗更深入地了解了苍海平。他说,“苍海平对于青海音乐文化的历史与未来,有很多的考虑和想法,做了大量有益青海音乐发展的好事。我相信他会成为我们青海省音乐家协会很称职的主席,同时也希望他有更多优秀的音乐作品问世”。

后来,我有机会采访了苍海平的学生、青海师范大学音乐学院教授陈璐,她说:“作为青海省音乐家协会主席,苍海平老师近几年在推动青海省音乐事业发展的过程中,尽可能地为全省音乐事业做实事,为广大音乐工作者谋福利,这一点是我们有目共睹的,取得的成绩也是可圈可点的。尽管他身为音乐家协会主席,但我还是喜欢叫一声‘苍老师,感觉更加亲切。”陈璐记得老师在课堂上是非常严肃认真的,对待教学精益求精。但下课后老师就像是同学们的好朋友一样开玩笑、讲笑话,与同学们关系融洽。也正因为如此,毕业至今已过去20多年,學生们仍然和老师保持着密切联系,时不时聚在一起怀念那往日时光。陈璐说,记得有一次苍老师的课刚好在4月1日,同学们想跟老师开个玩笑,于是就在教室门口贴了标签,写上“由于老师有事,今天不上课”,大家都躲在一间琴房偷偷窥探教室的动静。不一会儿,苍老师像往常一样拿着书本走进教室,可是教室空无一人,他一下子就火了,走出教室喊着班长的名字,大家都吓坏了,赶紧跑出来乖乖地坐回原位。苍老师问道:“这个条子是谁写的?”班长赶忙解释道:“苍老师,今天是愚人节……”,苍老师沉默片刻严肃的面孔有了些笑容,说“哦,我忘了!”紧张的气氛一下子就缓和了。这件事我们大家都记忆深刻,每每同学聚会都会提起此事。

如今苍海平已经成为青海省音乐事业的带头人,在繁忙的工作之余仍然笔耕不辍,创作了大量的音乐作品,并多次成功举办个人作品音乐会。苍海平的作品旋律优美、有思想、有深度,艺术性强,被大众所认可。这种钻研的精神给学生们树立了榜样。

陈璐说:“我由衷地感谢苍老师这么多年对我的帮助和培养。在我学生时代,苍老师在专业方面的教学和指引使我受益终生。”现在,陈璐将继续秉承苍老师严谨的作风和孜孜不倦的钻研精神在音乐事业的道路上继续前进。

几次不同寻常的音乐会与对外交流

音乐是人类生活的最具感染力的精神食粮,它起源于生活,是人类情感世界的真实写照,生活是音乐唯一的素材来源,人类有了音乐使其变得生动而充满活力,正如尼采所说:没有音乐,生命是没有价值的……

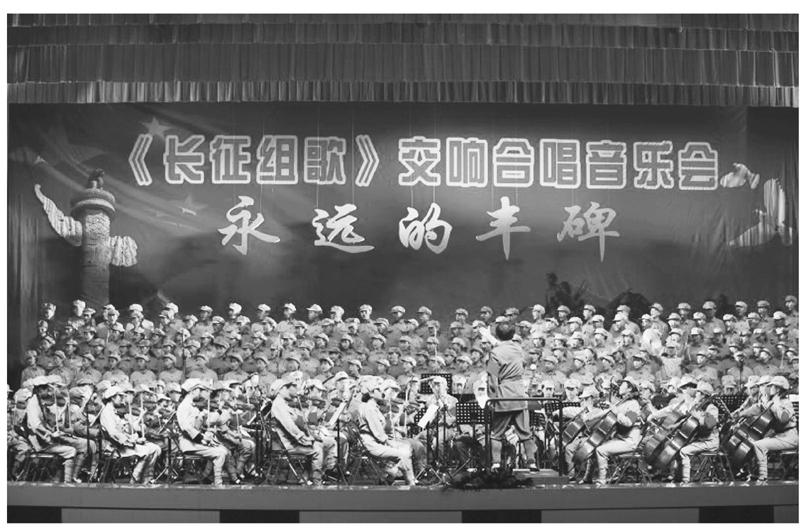

作为音乐家协会主席,苍海平最满意的一次策划演出应该是2016年11月,在青海会议中心举办了《长征组歌》交响音乐会,这也是青海历史上第一次完整演绎《长征组歌》。苍海平说,音乐会期间,他翻阅了很多有关长征的历史,美国记者埃德加斯诺在《西行漫记》中对长征的描述是:“这是一次丰富多彩、可歌可泣的远征……冒险、探索、发现、勇气……像一把烈焰,贯穿一切,他们不论在人力面前,或者在大自然面前,上帝面前,死亡面前都决不承认失败;所有这一切以及还有更多的东西,都体现在这次无与伦比的远征史中。”一个外国记者的亲身经历,客观地把红军长征中的革命乐观主义、革命英雄主义和艰苦卓绝的斗争精神展现在世人面前。这更让我深刻认识到,长征的精神是坚定、无畏、不屈、乐观、团结的精神,在任何时间、任何空间都不会过时。

为了把《长征组歌》交响音乐会办好,省音乐家协会整合各方力量,组织了近三百人的演出队伍,在红色指挥家蒋燮斌先生的带领下,完整演绎了红色经典作品《长征组歌》。苍海平是这次《长征组歌》交响音乐会的发起者、组织者、参演者和见证人,他经历了音乐会从组织协调到排练演出的全过程,经历了活动的艰辛。多年来青海人很少看到自己本土音乐家演绎这样大型的红色经典作品,当听到观众爆发出阵阵热烈的掌声时,苍海平激动地流下了热泪……

为进一步扩大西北五省(区)民族民间音乐的影响力,加强音乐艺术的学习交流和创作,推动音乐艺术事业的繁荣发展。2017年9月23日至27日,“中国梦·宁夏情 第四届中国·西北音乐节”在宁夏银川举行。9月24日晚,由青海省委宣传部、青海省文联、青海省音乐家协会主办,玉树藏族自治州民族歌舞团承办的非遗民俗音乐剧《音画玉树》在宁夏大剧院上演。有1200多名观众观看了演出,在音与画的精美结合中表达了人们对祖国大好河山的美好祝愿。《音画玉树》演出结束后,为了践行“深入生活 扎根人民”的主题实践活动,玉树州民族歌舞团代表青海,于9月25日下午在宁夏石嘴山市文化馆大剧院隆重上演歌舞《吉祥玉树》,演出得到了观众的一致好评。

2014年在门源回族自治县挂职的苍海平,看到农闲时农民们无事可做,便动心思策划了一场农民歌手大奖赛。苍海平说:“年初,我们在门源县阴田乡尝试性地举办了青海历史上第一次乡村级别的农民歌手比赛,歌手的演唱、观众的热情让主办者始料未及,使人真正感受到基层群众对文化生活的渴望。这次大赛也是为全省农牧民搭建一个用歌声歌颂美好生活的舞台,在丰富农牧民群众业余文化生活的同时,挖掘和发现青海丰富的民族民间音乐和优秀的演唱人才,激发农牧民群众建设社会主义新家园的热情。”那天,门源阴田乡政府文化广场上,锣鼓喧天,人头攒动。由中国科学院青海盐湖研究所、省音乐家协会、省民间文艺家协会、海北藏族自治州计生委和阴田乡党委、政府共同主办的2014阴田乡民族团结进步农民歌手大赛,如同冬天里的一把火,点燃了十里八乡农民的激情。昔日明星展示的舞台,今日却成了农牧民的天下。40多名从全乡及周边乡镇选拔出的歌手们穿着节日的盛装,使出浑身解数,用最亮的歌声、最美的形象展示着新时期农家儿女的风采。全乡报名的选手有100多人,年龄最大的有60多岁,最小的只有10岁。阴田乡是一个回、汉、藏等多民族聚集的农业区,7个行政村共有9521人,其中回族占85%。多年来,乡党委、政府将民族团结工作放到各项工作的首位来抓,各民族之间和睦相处、互帮互助,这次“民族团结进步农民歌手大赛”续写了一曲生动的各民族大团结之歌。

2017年7月5日,苍海平声乐作品音乐会——“梦想从这里起航”在青海师范大学音乐学院音乐厅隆重举行。

这次音乐会为青海师范大学“歌唱六十年辉煌,舞动新师大精神”系列活动的压轴活动,苍海平旨在通过自己的作品,来表达对母校的眷恋和敬意。这次个人作品音乐会还有个特殊的意义,就是1997年7月苍海平首次举办了个人作品音乐会,时隔20年,在新师大,在新落成的音乐厅,苍海平再一次携作品来和大家见面,用时光证明自己的不懈努力和进步,颇具深意。他为自己的校友和青年学子们树立起了一个艺术的标杆,告诉他们只要有梦想和信念,必将会得到硕果累累的收获。

音乐会共演唱了17首歌曲,包括了苍海平先生近几年所创作的各类题材与风格的声乐作品。《青海之恋》用深情奔放的旋律,表达了对青海这片故土的眷恋;《中国,母亲》表达了对祖国的爱恋和赞美;《感谢》采用了我国著名诗人汪国真的现代诗表达了对母校的感激之情;《梦想从这里起航》是为庆祝青海师范大学60华诞而作的优秀作品,苍海平用细腻的笔触表达了绵绵的师生情谊……一首首作品在艺术家们饱含深情的演唱中传递着热情和感动。音乐会邀请了张连葵、央金兰泽、马全等倾情献唱,他们用深情的歌声表达了对新师大的祝福。

这场音乐会是青海师范大学音乐学院倾心打造的祝福新师大的华彩乐章,更是苍海平先生30年蓄积的光荣绽放。

我从苍海平大量的音乐作品中听到了冰川滴水的声音,捕捉到了雄鹰的影子,嗅到了梨花的芳香,高原的大江大河,通过他创作的歌曲,流进了倾听者的心田。他的作品具有浓厚的民族风的流行兼具古典韵味的配乐构成,成功地营造出大自然万物生生不息的生命气势,给人如同史诗般的感受。那就是——只有在高原风物的伴随下,生命才得以坚忍昂扬,仿佛让我们感受到自然与生命的伟大力量,不得不令人陶醉其中。苍海平无论是在作曲还是配乐上都采用了流行音乐加上民族独特的音乐元素,使之完美融合。

每个时代都有每个时代的特征,不缺乏激发艺术家创作的动力。在音乐领域,只能用作品说话,看谁的作品有更好的理念和艺术感染力。其中文化引领很重要,要把民族元素带到创作中并产生一定的影响力,是非常不容易的。是的,青海高原有太多值得写的东西。无论是你的文化思考、艺术感悟,还是美丽的自然风光、普遍的人性情感,只要归拢于一个人内心激情的迸发,不管是哪个方向的主题,都有很多的创作素材。问题的关键是,有想象力的人才有创造力。现在我们面对的是一个竞争激烈的世界,无论是国家和国家之、城市和城市之间,还是人和人之间,最大的竞争力来自于创造力,而创造力源自于想象力;音乐的魅力或者说价值正在于想象力。最终,想象力是与天分、勤奋、视野分不开的,这一切,苍海平都做到了。

苍海平感激这个时代带给自己充沛丰富的阅历和体验。他认为作为教师、作曲家、音乐理论家、音协主席,应该主动去听、去看、去发现有能力和才华的人。他说,我们这一代人是薪火相传的无数接力棒中的一棒,千万不能只局限到自己的一点儿成绩当中,应该有放眼未来的大格局,把音乐事业一代代地薪火相传下去……

作者简介:赵秋玲,上世纪60年代生人,祖籍山东长清。中国作协会员,青海省作家协会主席团委员。1982年开始发表文学作品。著有文学作品集《心灵的方舟》《青海——神奇的三江源》。创作的诗歌、散文、小說等散见于《人民文学》《北京文学》《当代》《中国作家》等。作品多次荣获全国报纸副刊奖金奖、铜奖。2005年荣获青海省第五届文学艺术创作奖。现供职于西宁晚报社。