黔江城市峡谷地质地貌研学报告

2019-08-13陈倩祁家梁

陈倩 祁家梁

一、研学区域概况

黔江区地处四川盆地的盆周山地区域,地质构造复杂,属新华夏构造体系,北东方向褶皱断裂明显。城市峡谷位于黔江城区东南方向,是国内唯一一个跨越七个地质年代的区域,全长8千米,北启老城,南经黔江河,进入阿蓬江入口上游处。峡谷平均深度200米,最深处落差达500米。峡谷有大断裂构造,发育有各种形态的褶皱构造,完整的地质剖面,典型的喀斯特地貌,地下有溶洞、暗河,可谓是一个拥有地质奇观的自然博物馆。

二、研学地点选择

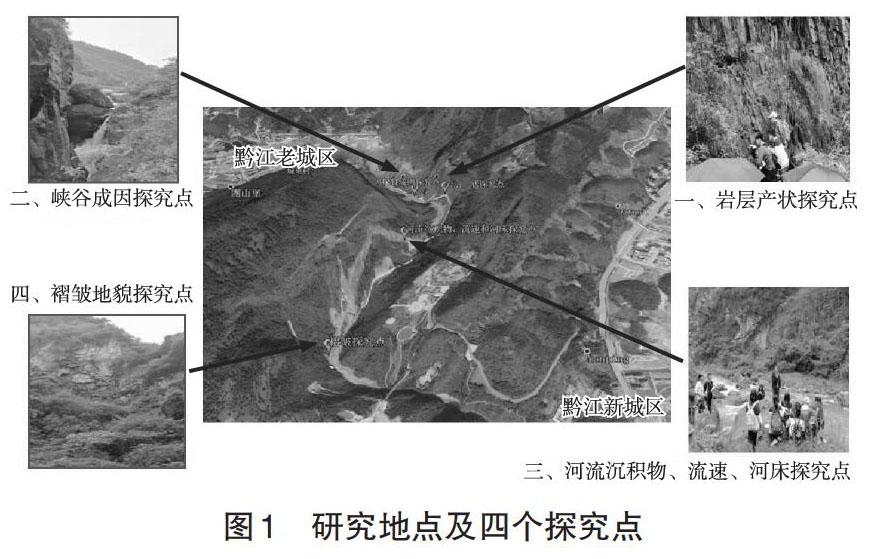

在黔江城区东南方向的城市峡谷内,选取四个观测点(图1),分别观察峡谷的岩层、峡谷地貌、褶皱地貌,根据不同河段河流沉积物颗粒粒径大小,推测河流流速快慢及其对河床的影响。

三、研学目的

通过研学活动学会利用地理仪器测量岩层产状、河流流速和鉴别碳酸盐岩,提高自身的地理实践力;通过对峡谷地貌的观察,推测峡谷地貌的形成过程,从综合思维的角度去思考问题;在研学过程中培养发现问题、解决问题的能力;了解黔江峡谷地质地貌的形成过程及特点,感受家乡地质奇观的魅力。

四、研学准备

参与人员:重庆市黔江新华中学校天文地理社团学生及六位地理教师;野外实习工具:地质罗盘仪、GPS导航仪、安卓版手机两步路APP、稀盐酸、流速测量仪等。

五、研学过程

1.观测点一

地理位置:108°48′20.60″E,29°30′25.40″N,海拔524米。研学内容:老师讲解地质罗盘仪的使用方法后,在该观测点进行实际操作(图2)。借助此工具可以定出方位,测出任何一个观察面(如岩层层面、褶皱轴面、断层面、节理面等构造面)的空间位置。通过实际操作测出该观测点的岩层三要素(走向215°,倾角72°,倾向125°)并绘制岩层产状图(图3)。根据岩层倾斜推测该处是向斜或者背斜的一翼,主要受到来自西北和东南方向的挤压力。实际观察过程中还发现岩石上有一层黄赤色物质与周边岩石不同,请教老师得知上面的物质是“硫元素”或“铁元素”,造成与周边岩石不同是因为造岩物质的差异。

2.观测点二

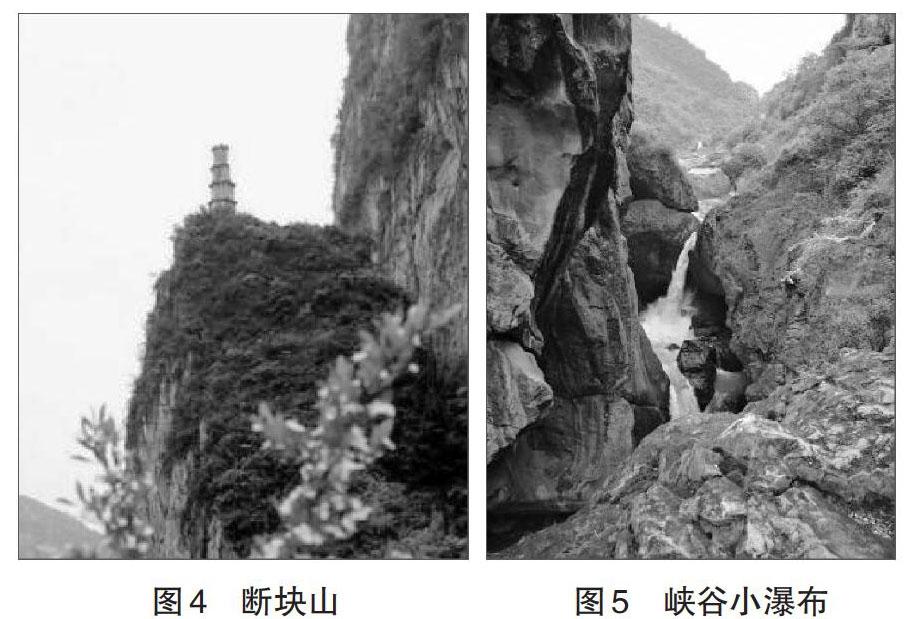

地理位置:108°48′22.82″E,29°31′8.48″N,海拔553米。研学内容:根据地质罗盘仪判断出观测点二及以上河段河流流向(西北东南流向),联系观测点一岩层东北西南走向及河流对岸文峰塔坐落的山体(图4),推测该峡谷是因地壳运动发生褶皱后,岩层断裂,被流水侵蚀形成。从观察的小瀑布和河床的宽度看(图5),此河段主要受到流水的向源侵蚀作用(向源侵蚀又称溯源侵蚀),推测河床呈现“V”型。同时,观察到该处河流的流速快,按理来说该处的沉积物应是由河流搬运作用带来,但是结合前面峡谷成因,推测该处沉积物大部分来源于地壳运动时岩层断裂的滚石。

黔江城区是一个小盆地,河流在城区三岔河汇流后通过此河流流出黔江城区,最终流进阿蓬江。此河流对黔江的排水起了至關重要的作用,如果此段河流因两岸滑坡或地质作用造成岩石滚落而出现阻塞,黔江城则会引发洪灾或者形成第二个小南海(堰塞湖)。

3.观测点三

地理位置:108°48′25.28″E,29°28′20.20″N,海拔495米。研学内容:通过老师的讲解,了解到河段沉积物具有分选性好的特点。通过与观测点二河流流速的对比,发现此河段的流速慢,分布的颗粒粒径也相对较小(由于近期河流涨水,出于安全考虑并没运用流速测量仪测量河流流速,而是通过对比观察法)。一般情况下,河流下游地区沉积物应该是流水携带的物质,由于地势平缓、搬运能力减弱在该处沉积。但观察该处的沉积物还有部分巨石并且磨圆度不高,推测这些巨石主要来源于地质作用时岩层断裂的滚石,也可能是河流洪水期,随着流水的搬运能力增强,上游携带的巨石在该处沉积。

我们观察到该处河流流速慢,河流的侧蚀作用变强,岸边岩石形成明显的沟壑,且岩石表面附着大量白色物质(图6),结合岩石性质(把稀盐酸滴到岩石上,观察发现岩石快速产生大量气泡,由此判断该处岩石类型为碳酸盐岩)判断该处岩石主要含钙质。

4.观测点四

地理位置:108°48′13.23″E,29°30′48.94″N,海拔485米。研学内容:这里有非常明显的褶皱地貌。可以看出该处地貌在形成褶皱的基础上接受沉积。但此处周围没有形成大褶皱,推测是由于岩石的岩性不一,受水平挤压后岩石变形不一致导致。若组成褶皱各岩层的时代顺序清楚,还可以判别此处褶皱是背斜还是向斜(较老岩层位于核心的褶曲称为背斜;较新岩层位于核心的褶曲称为向斜),由于实习工具的限制,无法准确判读岩层的新老关系。

六、研学收获

这次地理研学活动不仅学会了相关地理工具的使用,还将课堂所学知识应用于实践,在自然环境中发现河流侵蚀作用和河流堆积作用形成的地貌景观,并运用地理知识分析V型谷、断块山、褶皱地貌的成因。通过观察明白了流水向源侵蚀作用,更惊讶的是:依据山脉走向和构造,推测出的峡谷及河流形成原因和课本上讲的一般规律有差异!这就促使我们在今后的学习中要带着问题去思考,注意地理事物形成和发展规律的特殊性。

站在峡谷展望四方,不仅看到两岸连山孤壁绝天的地质景色,而且看到了设计科学的人工设施——导流洞(图7)。相传百年前土家人建文峰塔镇水,变孤山为沃土,是人类对自然的敬畏与崇敬。自1980年发生大洪水后,由于峡谷地形闭塞,积水不易外流,后人于谷底建设导流洞,引水外流,体现了人类和自然之间和谐相处的思想。

作者单位:重庆市黔江新华中学校高2016级(1)班(409000)