国际移民和人才的流动分布及竞争态势

2019-08-13周灵灵

周灵灵

(国务院发展研究中心 公共管理与人力资源研究所, 北京 100010)

自人类在地球上繁衍生息以来,迁移可以说是人口在区域间配置的一大方式。尤其是在现代社会,人们基本上能够从满足自身偏好出发,为改善经济状况或发展空间而自由地进行迁移。当然,不同时期、不同社会经济条件下的迁移是有差异的。一般而言,在一个停滞、传统的经济体中,迁移的经济作用十分微小,但在经济和人口都不断增长的经济体中,其作用却非常重要[1]。这种作用既体现在个人身上,也表现在社会层面。譬如,移民往往能带来更好的工作和生活条件,满足生存及发展的需要,有助于减少贫困、提升人力资本、促进社会公平、推动城市化,这些作用得到了广泛的证据支持[2-3]。

本文利用联合国、OECD、世界经济论坛等机构数据,在描述国际移民流动和分布态势的基础上,分析国际人才竞争的基本格局,并结合中国实际,归纳人才流动特征、探讨新时期的国际人才战略。本文所称的国际移民是指人口的跨境迁徙,也即根据《联合国关于国际移民统计的建议》,将常住国发生改变的人定义为国际移民国际移民可分为短期移民(常住国发生变化在3个月到1年之间)和长期移民(常住国改变至少1年)。但由于各国标准不尽一致,使得长短期的区分缺乏完备数据。。

一、国际移民的流动和分布态势

(一)国际移民的总体演变和构成状况

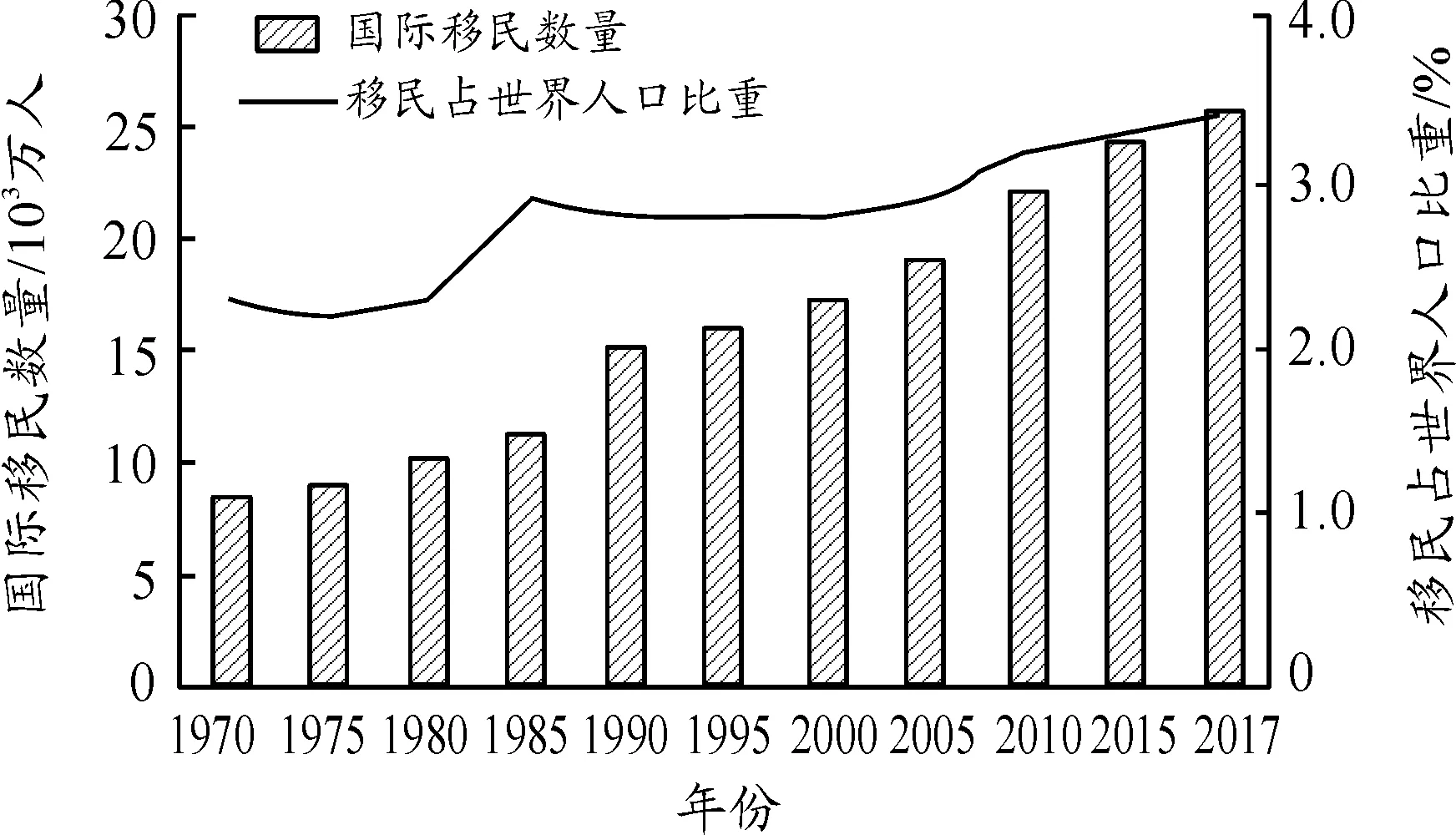

随着贸易自由化和经济全球化的深入推进,全球范围内的移民和人才流动成为当前社会经济发展的一个突出现象。联合国经济和社会事务部数据显示,20世纪70年代以来国际移民总量在快速增长,移民数量从1970年的8 446万人增加到了2017年的2.57亿人,移民占世界人口的比重也由1970年的2.3%上升到2017年的3.4%(图1)。

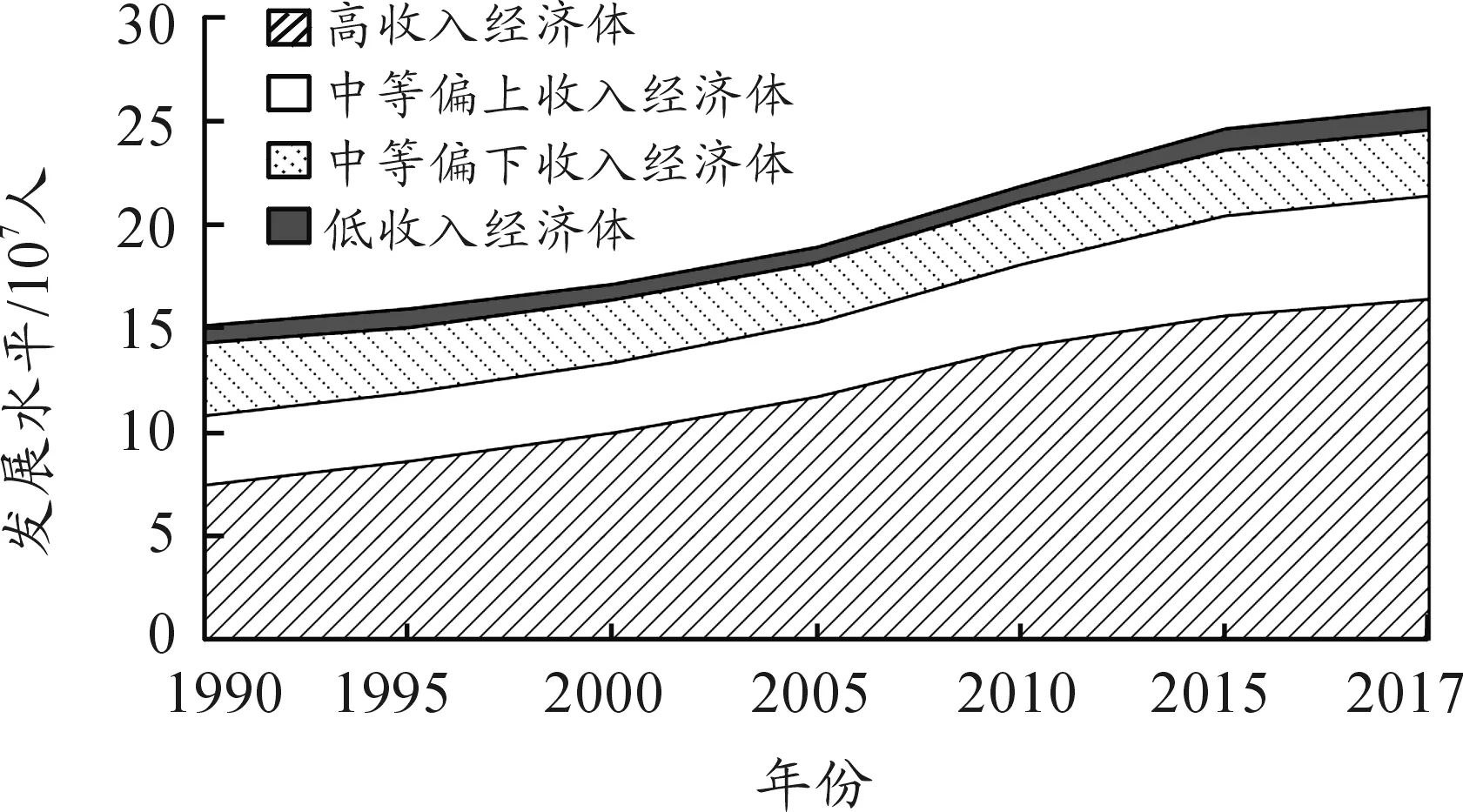

按发展水平划分,国际移民主要分布在高收入经济体,其绝对量由1990年的7 523万人增加到了2017年的1.64亿人,增加了一倍多,居住在高收入经济体的国际移民占到了世界移民总量的63.8%,也就是说,近2/3的国际移民分布在高收入经济体。相形之下,2017年居住在中等收入经济体的国际移民为8 143万人,而居住在低收入经济体的国际移民只有1 091万人(图2)。

图1 国际移民数量及占人口比重[注]资料来源:International Organization for Migration,World Migration Report 2018,November 2017[4];United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division (2017),Trends in International Migrant Stock:The 2017 revision (United Nations database,POP/DB/MIG/Stock/ Rev.2017).

图2 国际移民存量累积分布图(按发展水平)①

国际移民存量的区域分布表明(图3),2017年亚洲拥有7 958万移民,欧洲拥有7 789万移民,北美洲的国际移民存量为5 766万人,亚洲、欧洲和北美洲的国际移民存量排在世界前三位,再往后是非洲、拉丁美洲与加勒比地区和大洋洲。大洋洲的国际移民存量最少,2017年只有841万人。从趋势看,1990年以来亚洲、欧洲、北美洲、非洲的国际移民存量在稳步增长,其中,亚洲、欧洲、北美洲的国际移民存量各增加了3 000万人,拉丁美洲与加勒比地区、大洋洲因移民的数量级较小,增长趋势不是很明显。

同每个地区的人口数量相比,2017年国际移民比例最高的是大洋洲、北美洲和欧洲,其国际移民人口分别占对应地区总人口数的20.7%、16.0%和10.5%,亚洲、非洲、拉丁美洲与加勒比地区的国际移民比例则相对较小,2017年其比重仅分别为1.8%、2.0%和1.5%。按发展水平划分,国际移民占对应地区人口比重最高的是高收入经济体,2017年其占比高达14.1%,比1990年增加了6.4个百分点(1990年该比例为7.7%)。显然,近30年来高收入经济体的国际移民人口比重在逐步增加。相形之下,中等偏上收入经济体的国际移民人口比重长期徘徊在1.6%左右,中等偏下收入经济体和低收入经济体的国际移民人口比重却呈现下滑趋势(图4)。具体而言,中等偏下收入经济体的国际移民人口比重由1990年的1.8%下降到了2017年的1.0%,低收入经济体的国际移民人口比重则由1990年的2.6%下降到了2017年的1.6%。

图3 国际移民存量分布(按区域划分)[注]资料来源:United Nations,Department of Economic and Social Affairs.Population Division (2017),Trends in International Migrant Stock:The 2017 revision (United Nations database,POP/DB/MIG/ Stock/Rev.2017).

从主要的移民来源国和目的国来看,2017年世界十大移民来源国从高到低依次是印度、墨西哥、俄罗斯、中国、孟加拉国、叙利亚、巴基斯坦、乌克兰、菲律宾和英国,十大移民目的国从高到低则依次是美国、沙特阿拉伯、德国、俄罗斯、英国、阿联酋、法国、加拿大、澳大利亚和西班牙(图5)。自1970年起,美国一直是国际移民主要目的国,居住在美国的外国出生人数从1970年的1 100多万人上升至2017年的4 977万人,翻了两番。德国从2005年起便一直是世界第二大移民目的国,2015年有1 200多万名国际移民住在该国。2017年沙特阿拉伯超越德国成为世界第二大移民目的国,该年居住在沙特阿拉伯的国际移民达到1 218万人。俄罗斯作为主要的移民目的国,劳务移民是其突出特色[注]1991年苏联解体后,在2005年之前的大约15年里,俄罗斯是世界第二大国际移民目的国。劳务移民是俄罗斯的主要移民形式[5]。,劳务移民已成为俄罗斯建筑业、交通运输业和公共住宅服务业等行业经济发展的重要因素。

图5 2017年世界十大移民来源国与目的国①

中国和印度作为人口大国,是主要的移民来源国。联合国经济和社会事务部的数据显示,2017年有996万名来自中国大陆的国际移民生活在世界各地,中国是世界第四大移民来源国。2017年有1 658万名印度移民生活在世界各地,印度是世界第一大移民来源国。凭借地缘优势,每年有大量墨西哥移民前往美国、加拿大等国家,墨西哥是世界第二大移民来源国(2017年有1 296万名墨西哥移民生活在世界各地)。俄罗斯既是主要的移民目的国,也是重要的移民来源国,2017年有1 063万名俄罗斯移民生活在世界各地。主要移民来源国中比较特殊的是叙利亚,其国际移民大都是战乱和冲突所致,也即难民和寻求庇护者是叙利亚移民的主体。

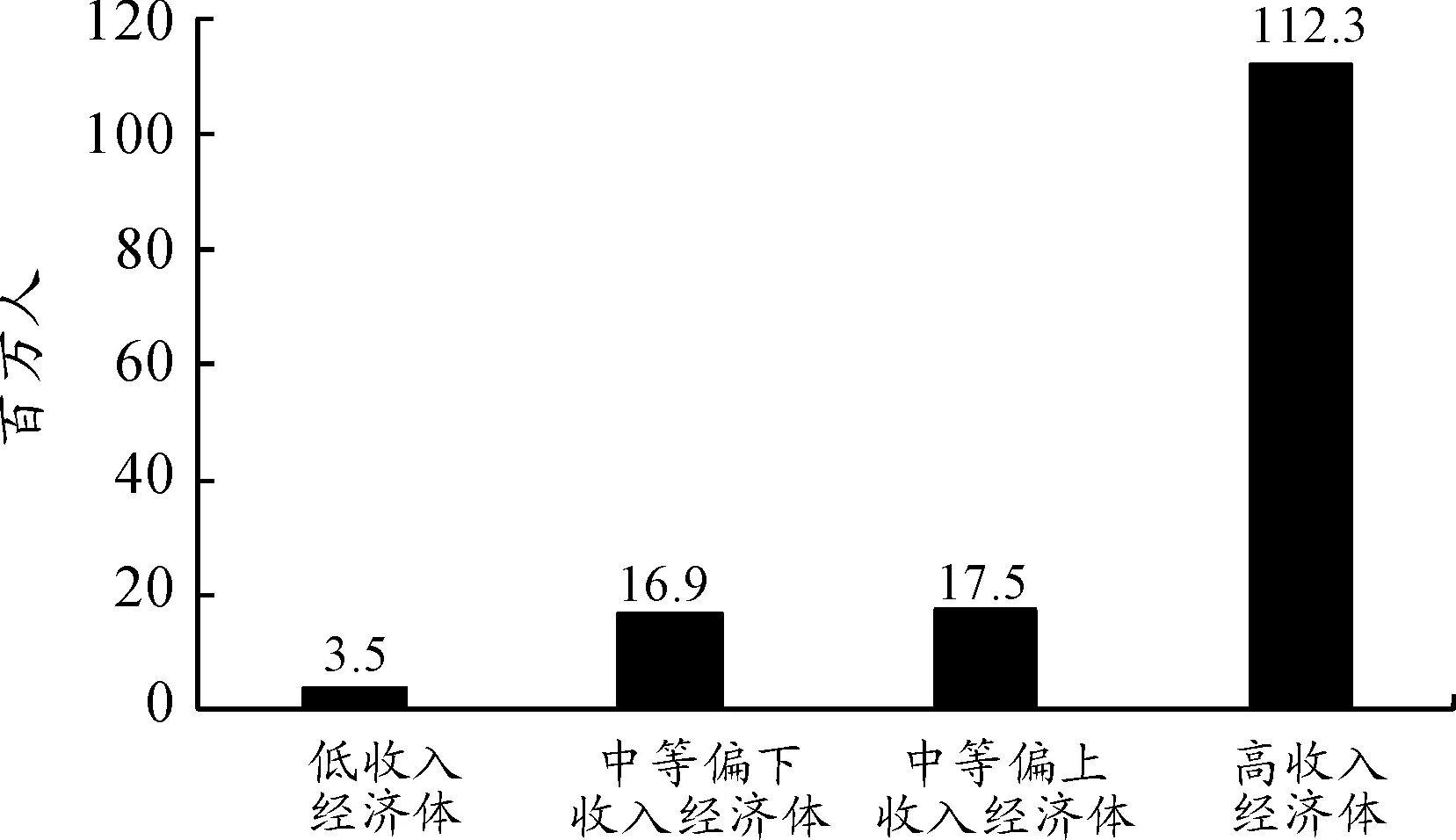

就常规移民而言,工作是人们进行国际移民的主要原因,而且外来务工人员占了全球国际移民的绝大多数。国际移民组织发布的《世界移民报告2018》显示,外来务工人员约占全球国际移民总人数的 2/3,且75%的外来务工人员生活在高收入经济体,23%生活在中等收入经济体,去往低收入经济体的外来务工人员仅占总量的2%[4],图6展示了劳务移民在不同发展水平经济体的分布情况。在职业构成上,大多数劳务移民从事的是服务业工作。

从国际移民的年龄构成看,25~44岁的核心劳动年龄人口占比从1990年的38.3%、2000年的39.3%提高到2010年40.5%,进而提高到2017年的40.8%,而0~14岁少年儿童移民的占比则从1990年的12.4%降到了2017年的9.8%,65岁及以上老年移民的比重则维持在11%左右,说明国际移民的主体是青壮年劳动力。图7直观地展示了1990—2017年世界移民的年龄构成。尽管随着时间推移,国际移民各年龄组的构成状况发生了一些变化,但并未改变其分布规律。

图6 劳务移民分布情况(按发展水平划分)[4]

总体而言,20世纪70年代以来,国际移民的总量一直在上升,其占世界人口的比重也在逐步攀升。与低收入经济体和中等偏下收入经济体相比,居住在高收入经济体和中等偏上收入经济体的国际移民数量也一直在攀升,其中,高收入经济体国际移民数量的增长最为明显,而且高收入经济体的国际移民人口比重依然在增加。这种演变态势持续了数十年,具有一定的稳定性,短期内发生逆转的可能性不大。

(二)留学生和技术移民的基本情况

图8 2017年高等教育阶段留学生十大生源国资料来源:笔者根据联合国教科文组织教育统计数据绘制

随着全球化程度的不断加深、教育合作的日益繁荣,留学已成为国际移民的主要方式和有效途径。不少学生远离祖国、前往东道国求学进修,有助于深入了解东道国的社会经济发展状况,毕业后也相对容易留下工作并融入当地社会。联合国教科文组织数据显示,2012年全球高等教育阶段的在读留学生人数是405.83万人,2017年则超过了508万人,显然,近些年来高等教育阶段的留学生增长较快。

中国、印度、德国、韩国、法国、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、尼日利亚、越南、乌克兰是高等教育阶段留学生十大生源国(图8)。2017年上述10国高等教育阶段的海外在读留学生合计191.77万人,占全球高等教育阶段留学生总数的37.75%。其中,中国海外在读的高等教育留学生数量达86.94万人,占全球的17.11%。印度紧随其后,总数为30.60万人。中、印两国的海外留学生数量长期处于世界前两名。从发展水平看,高等教育阶段的十大生源国中,德国、韩国、法国、沙特阿拉伯是高收入经济体,其他国家是中等收入经济体。总体而言,中等收入和高收入经济体的留学需求较大,2017年这两类经济体的高等教育在读留学生数量占到了全球的82.15%。

表1列示了主要经济体高等教育阶段的留学生比重。由表1可知,2016年英国、新西兰、瑞士、澳大利亚、奥地利、卢森堡、比利时、加拿大、捷克、丹麦、荷兰等国家高等教育阶段的留学生比重皆超过了10%,卢森堡最高,达到47.00%,新西兰为19.84%,英国为18.10%。美国留学生的规模虽然很大(是世界排名第一的留学目的国),但由于学生基数大,其高等教育阶段的留学生比重只有5.04%,低于OECD的平均水平(OECD—欧洲平均比重为8.70%)。值得注意的是,日本、韩国高等教育阶段的留学生比重不是很高,这在高收入经济体中属于比较特殊的情况,这一方面跟其所在的“冷门留学区域”大环境有关[注]传统上,相对于欧洲、北美、大洋洲,东亚、东南亚、西亚、非洲、拉丁美洲等地区属于“冷门留学区域”。这种状况近些年来有所好转,特别是中国政府通过奖学金和更加灵活的资助政策降低留学成本,吸引了越来越多的国际留学生。,也和学生基数较大有关。

表1 2016年主要经济体高等教育阶段国际学生比重 %

资料来源:OECD (2019),International Student Mobility (Indicator)

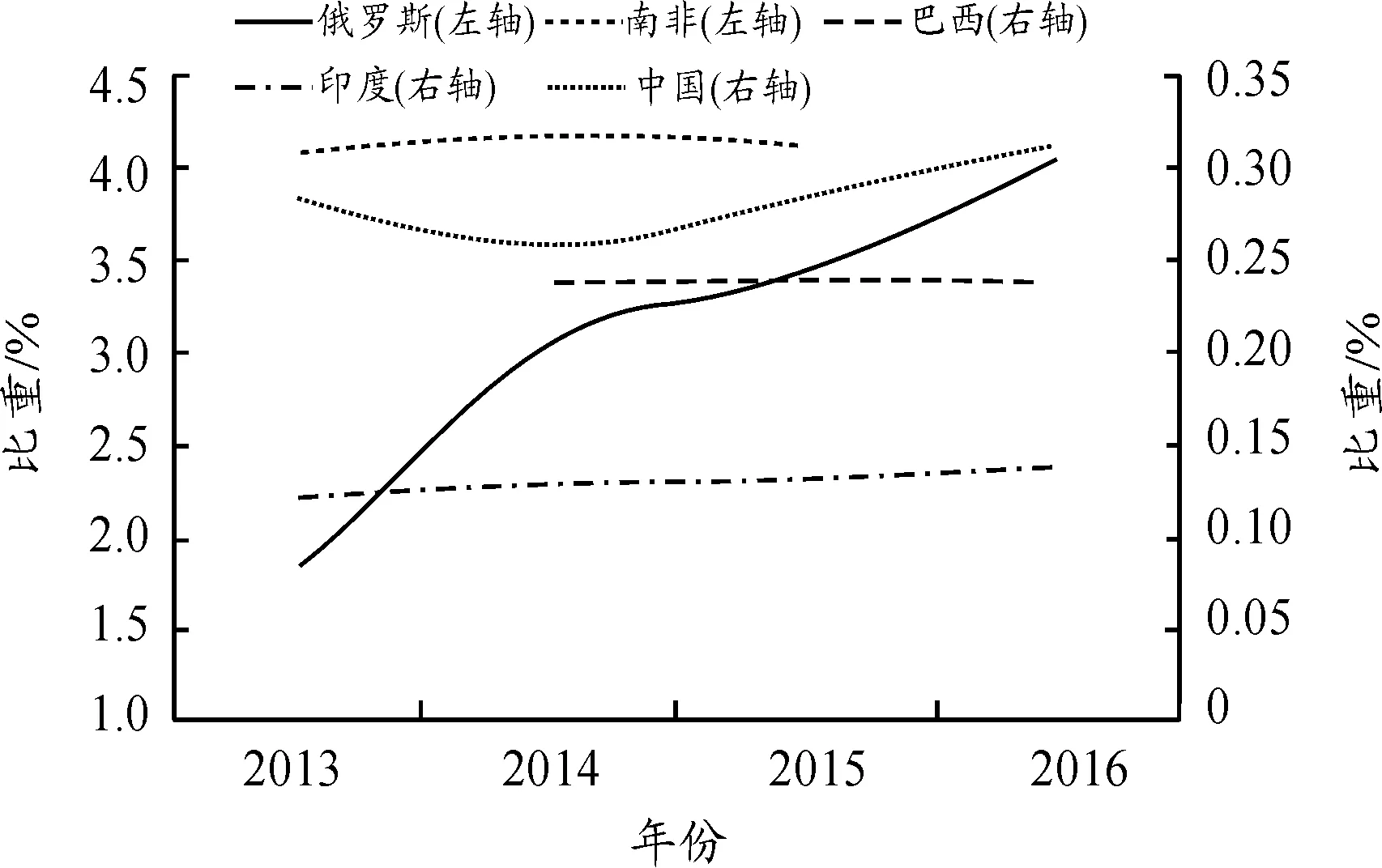

从新兴经济体看,尽管近年来留学生比重有不同程度的提升,但与发达经济体相比,大多数新兴经济体的留学生比重还处于较低水平。在金砖国家中,南非和俄罗斯高等教育阶段的留学生比重相对较高,2015年南非高等教育阶段留学生比重为4.12%;俄罗斯的表现更出色,其高等教育阶段的留学生比重从2013年的1.84%快速上升到2016年的4.04%;中国国际留学生的比重虽然也在攀升,但由于初始水平低,到2016年该比重也只有0.31%;印度、巴西的留学生比重则大致分别稳定在0.13%、0.24%(图9)。

图9 金砖国家高等教育阶段国际学生比重资料来源:OECD (2019),International Student Mobility (Indicator)

总体而言,国际留学生数量和比重较高的国家仍以高收入经济体为主,且留学生的分布有进一步集聚趋势。据联合国教科文组织统计,2017年全球508万名高等教育留学生中,有380万是在高收入经济体留学;2016年高等教育阶段在读留学生最多的美国、英国、澳大利亚、法国、德国、俄罗斯、加拿大、日本、中国、安哥拉等10个国家的留学生总量高达319.63万人,约占全球高等教育阶段留学生总数的63%。其中,美国高等教育阶段在读留学生人数为97.14万人,远远超过排在第二位的英国(英国为43.20万人)。

技术移民也是人才跨境流动的一大方式,通常是根据文化程度、职业技能、语言能力等综合实力来申请移民。但当前还缺乏全球范围的技术移民统计数据,只能从部分国家和地区的零星统计一窥堂奥。从实践看,技术移民目的地主要是经济发展水平高、人居环境好的发达经济体,美国、加拿大、澳大利亚等国家和地区是热门的技术移民目的地。澳大利亚移民局数据显示,2015—2016财年,澳大利亚共为海外移民提供19万个永久居民名额,其中包括12.85万个技术移民(含雇主担保、普通技术移民及商务移民);2016—2017财年,澳大利亚共为海外移民发放18.36万个永久居民名额,其中包括12.35万个技术移民;2017—2018财年,澳大利亚共为海外移民发放16.24万个永久居民名额,其中包括11.09万个技术移民。由此可知,在永久居民名额的分配中,技术移民往往是最主要的部分(技术移民通常占澳大利亚国际永久居民名额的70%左右),是东道国所看重的群体。

(三)难民等特殊移民的基本情况

虽然绝大多数人进行国际移民是出于工作、家庭和学习的需要,但也有许多人是出于其他迫不得已的原因,比如冲突、迫害和灾难。因此,由冲突、战乱、灾害等因素引发的全球流离失所和非常规移民现象也是探讨国际移民问题不可回避的重要方面。联合国统计资料显示,世界难民和寻求庇护者存量已从1990年的1 883万人增加到2017年的2 591万人,绝对存量增加了700多万人。当然,随着常规移民数量的大幅增长,难民和寻求庇护者占国际移民总量的比重有所下降,2017年约占10.1%,如图10所示。

难以化解的、未被解决的和持续发生的冲突和暴力事件是导致世界难民人数增加的最主要原因。例如,2011年爆发并持续至今的叙利亚冲突,已造成600多万难民和寻求庇护者。从难民的构成看,妇女、儿童占了世界难民总数的大部分,他们是极其脆弱的群体,亟须重点救助。而且,难民和寻求庇护者这类特殊移民主要集中在中等收入经济体和低收入经济体(图11),这是因为难民往往缺乏远距离迁徙的能力和条件,通常只能前往毗邻冲突地区的国家避难。例如,联合国数据显示,2017年有1 765万难民和寻求庇护者分布在中等收入经济体、405万分布在低收入经济体,二者合起来占了世界难民和寻求庇护者总量的83.7%。

分国家和地区看,2017年中东和北非地区收容了全球26%的难民、非洲则收容了全球30%的难民;土耳其收容了290万难民(主要来自叙利亚)、巴基斯坦收容了140万难民(主要来自阿富汗)、黎巴嫩则收容了100万难民(主要来自叙利亚)。非洲的埃塞俄比亚、乌干达收容的难民也比较多[注]2017年,埃塞俄比亚收容难民79.16万人,乌干达收容难民94.08万人。,主要来自相邻地区。联合国难民署的一大任务是为难民寻求永久的解决方案,比如自愿返乡、就地融合和重新安置,但要解决好难民等特殊移民问题,需要国际社会付出更大努力。

图10 世界难民和寻求庇护者存量及占移民比重[注]资料来源:United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division (2017),Trends in International Migrant Stock:The 2017 revision (United Nations database,POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017).

二、国际人才的流动分布和竞争态势

经济增长理论表明,以人才为代表的优质人力资本是经济增长的重要源泉,是提升全要素生产率的重要依托。随着经济全球化的深入推进,国际人才的流动分布渐次成为备受关注的话题,以人才资源为核心的全球价值链也正在形成。

从政策看,各国政府大都将人才视为核心战略资源,最突出的当属美国。美国不仅是国际人才的最大输入国,也是国际人才竞争的最大赢家,其国际人才战略的核心特质便是不拘一格、网罗世界各地人才。基于这一战略,从世界各国吸纳各领域人才便成为美国移民法的重要原则[注]美国移民法通过设立职业移民类别来吸纳国际人才,依技能高低将职业移民分为3类,并给予不同的优先程度,技能越高,优先程度越高。具体而言,第一类优先吸纳的对象是各领域的顶尖人才,第二类优先吸纳的对象是高技能人才,第三类优先吸纳的对象则是技能虽一般,但却是美国雇主急需的人员[6]。。据统计,就职于硅谷的科研人员和工程师中大约有1/3是国际移民;1901—2010年,每4个获得诺贝尔奖的美国科学家中就有一人是外国移民[6]。

尽管可供使用的数据资源较之前丰富了不少,但依然缺乏国际人才流动分布的确切统计,只好用相近的指标来刻画相关事实。目前比较理想的资料主要有两个:一是世界经济论坛发布的《全球人力资本报告2017》(The Global Human Capital Report 2017[7]),二是欧洲工商管理学院(INSEAD,也译作“英士国际商学院”)发布的《全球人才竞争力指数2019》(The Global Talent Competitiveness Index 2019[8])。世界经济论坛发布的《全球人力资本报告2017》通过构建系列指标,测度了130个经济体的人力资本指数。该指数由4个一级指标、21个二级指标加权而成。以“能力(Capacity)”一级指标为例,它基于4种常见的受教育程度,按劳动年龄组进行分类测度,这些数据分别反映了至少完成过初等、中等或高等教育的人口比例,以及具备基本识字和算术水平的人口比例[7]。

众所周知,人力资本体现了个人拥有的能够创造个人、社会和经济福祉的知识、技术、能力及素质,人力资本水平高的群体更容易适应新技术、创新和在全球范围内竞争。与此相关的人力资本指数则是劳动力素质、人才集聚及发展水平的综合测度,人力资本指数高往往说明了劳动力素质、人才集聚及发展水平高。

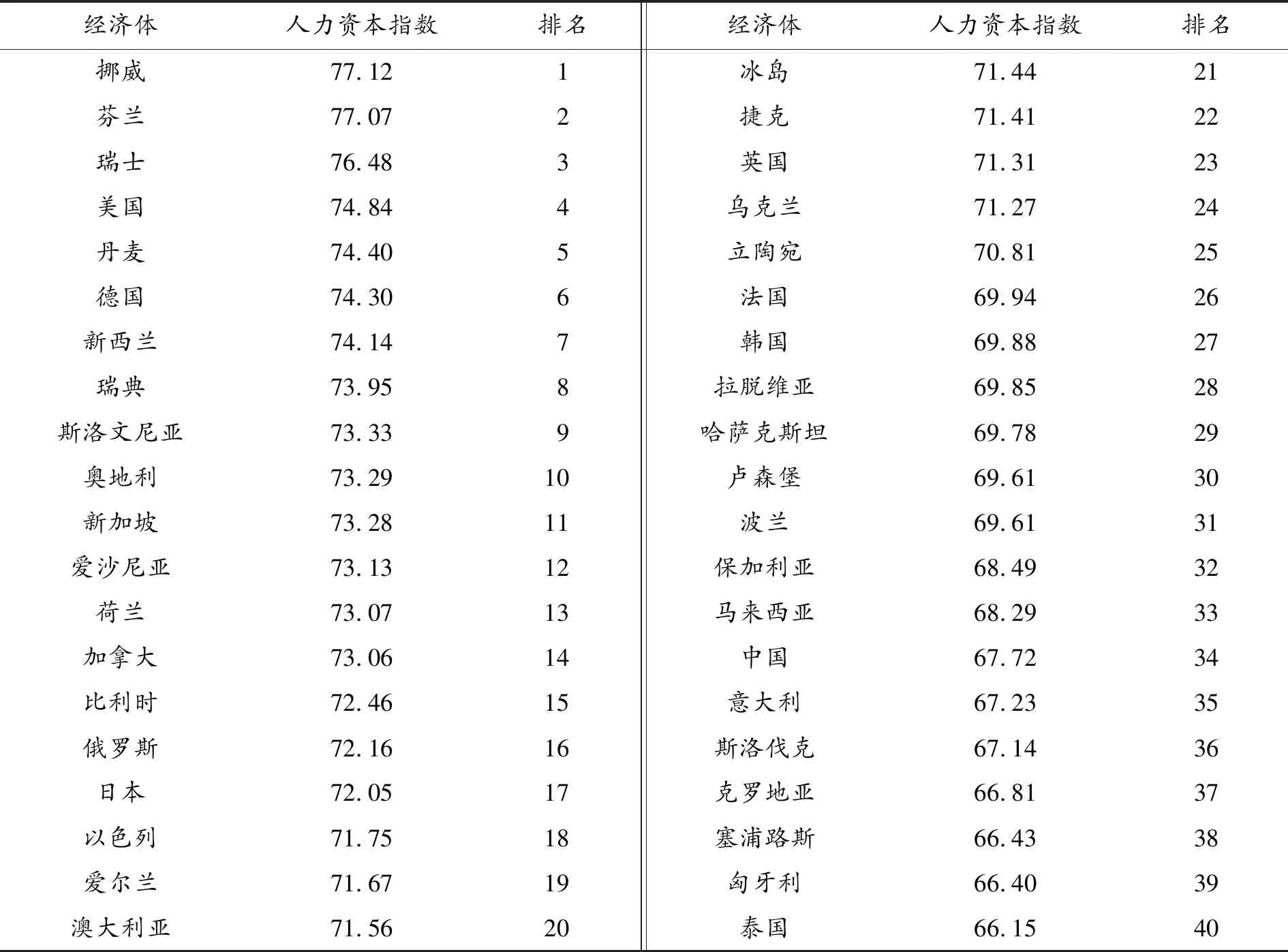

表2列示了2017年人力资本指数排名前40位的经济体,排在前面的都是美欧等发达经济体,挪威、芬兰、瑞士、美国、丹麦、德国、新西兰、瑞典、斯洛文尼亚和奥地利占据了人力资本指数排行榜的前10名,新兴经济体中只有俄罗斯(第16名)、马来西亚(第33名)、中国(第34名)和泰国(第40名)能跻身前40名榜单。在其他主要新兴经济体中,越南人力资本指数为62.19,排在第64位;墨西哥人力资本指数为61.25,排在第69位;土耳其人力资本指数为60.33,排在第75位;巴西人力资本指数为59.73,排在第77位;南非人力资本指数为58.09,排在第87位;印度人力资本指数为55.29,排在第103位。

表2 2017年人力资本指数前40名经济体[7]

资料来源:World Economic Forum,The Global Human Capital Report 2017:Preparing people for the future of work

可见,发达国家和地区是世界人才的主要集聚地和流入地,广大发展中经济体和落后地区则往往经历着人才匮乏、智力外流及其带来的弊端。上文剖析国际移民的流动分布态势时,移民队伍里其实已包含高人力资本的人才群体,人才流动及分布的特征事实也可以从大的移民态势中捕捉。这里以人工智能人才的分布情况作为具体例子。据估算,截至2017年6月,全球人工智能人才大约有30万名,主要分布在高校和科研院所、人工智能新兴企业、科技巨头及其他领域。从国别看,美国1 078家人工智能初创企业约有78 700名人才,中国592家公司中约有39 200名员工,中国人工智能人才数量只有美国的一半,其后分别是英国、以色列、加拿大等国[9]。

相对于综合测度劳动力素质、人才集聚及人才发展水平的人力资本指数,《全球人才竞争力指数2019》(The Global Talent Competitiveness Index 2019)则是专注于人才竞争力的指标体系,它涵盖了125个经济体,可以较好地测度全球人才竞争的基本态势。国家层面的人才竞争力指数是由“禀赋条件(Enable)”“吸引力(Attract)”“成长性(Grow)”“可留住(Retain)”“职业与专业技术技能(Vocational and Technical Skills)”“全球化知识技能(Global Knowledge Skills)”等6个一级指标加权而成[注] 指标中的“禀赋条件(Enable)”包括监管环境、市场格局、商业与劳工状况等。,城市层面的人才竞争力指数则是由“禀赋条件(Enable)”“吸引力(Attract)”“成长性(Grow)”“可留住(Retain)”“全球化(Be Global)”等5个一级指标加权而成[8]。一级指标权重的确定和二级指标的选取都经过严密论证,具有权威性和代表性。

测算结果表明(表3),2019年全球人才竞争力排在前40名的国家和地区大都属于发达经济体,只有马来西亚(第27名)、哥斯达黎加(第34名)等极少数中等收入国家的人才竞争力能跻身世界前40名,瑞士、新加坡、美国、挪威、丹麦、芬兰、瑞典、荷兰、英国、卢森堡囊括了全球人才竞争力前10名,除新加坡外,都位于欧美。主要新兴经济体中,中国人才竞争力指数为45.44,世界排名第45位;俄罗斯人才竞争力指数为43.47,排在第49位;墨西哥人才竞争力指数为38.00,排在第70位;南非人才竞争力指数为37.94,排在第71位;巴西人才竞争力指数为37.57,排在第72位;土耳其人才竞争力指数为37.44,排在第74位;印度人才竞争力指数为35.98,排在第80位;越南人才竞争力指数为33.41,排在第92位。显然,与发达经济体相比,新兴经济体总体上还不具备明显的人才竞争优势,人才队伍建设任重道远。分区域看,北美、欧洲的人才竞争优势仍在强化,亚洲、拉丁美洲和非洲国家的人才竞争基础在逐步弱化。

表3 2019年全球人才竞争力前40名经济体

资料来源:INSEAD,The Global Talent Competitiveness Index 2019

全球企业家人才竞争力指数的地区分布也表明,欧洲、北美洲、大洋洲的高收入经济体在该指标上的表现非常出色,非洲、拉丁美洲、南亚、中亚等地区多数经济体的企业家人才竞争力较弱。这说明,当涉及更广泛的创业人才角色时(企业家精神),仅仅关注一个或几个方面是不够的,必须采取更全面的行动。由于这种人才很可能是跨境和跨部门的,因此,围绕创新,培育发展强大而充满活力的经济系统,打造更加开放包容、宜居宜业的环境依然是各国提升国际人才竞争力的重要“抓手”。

作为世界经济增长的重要引擎,金砖国家自然备受关注。但从2013—2019年人才竞争力指数的演变情况来看,金砖国家在人才队伍建设和人才制度设计等方面还有大量工作要做,特别是印度、巴西和南非,人才竞争力指数呈现出下滑迹象,中国和俄罗斯的人才竞争力指数虽有波动,但总体上能维持在较高的水平(图12)。在人才竞争领域,中国和俄罗斯是离发达国家最近的新兴经济体。

图12 金砖国家人才竞争力指数的演变资料来源:INSEAD,The Global Talent Competitiveness Index 2019

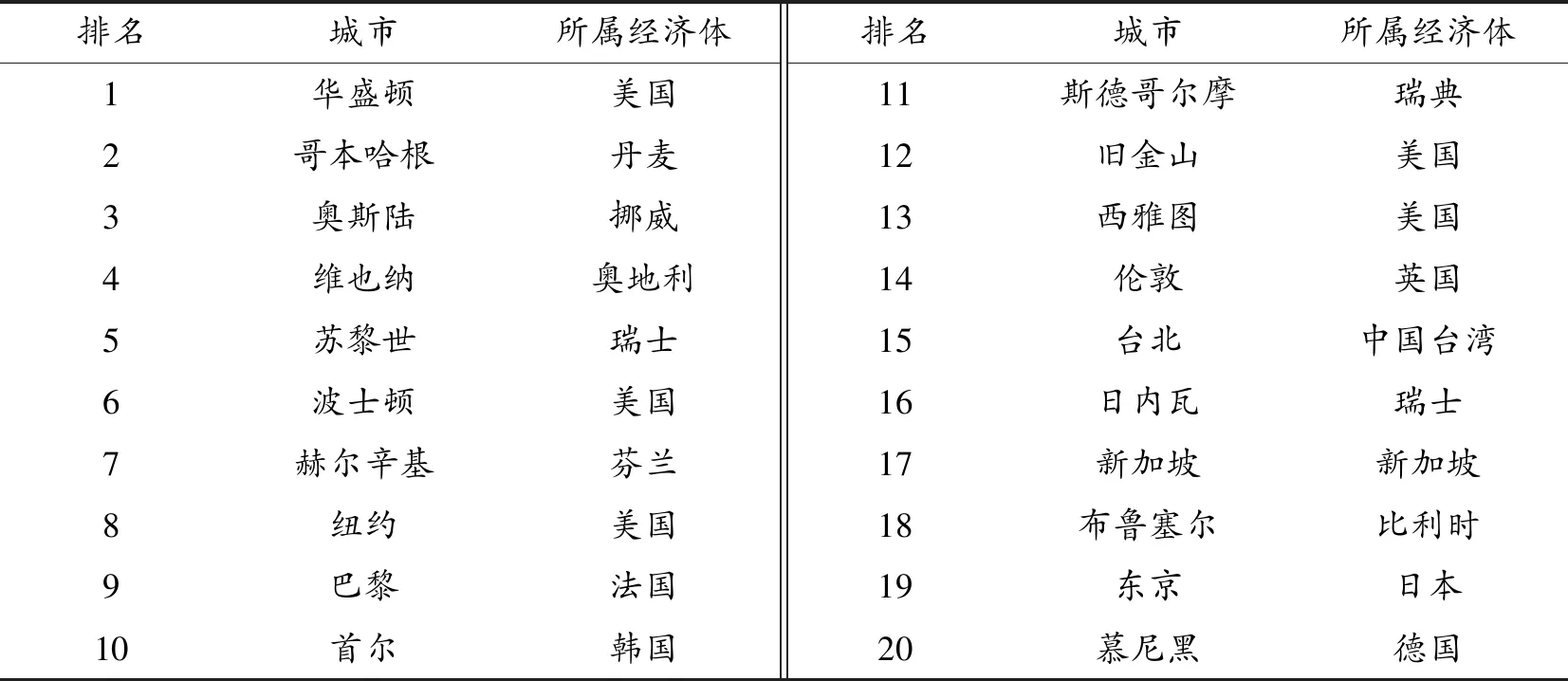

当前,数字化和全球化正在增强创业人才的作用。2019年的人才竞争力报告特别侧重于创业人才——如何在全世界鼓励、培养和发展创业人才,以及这如何影响不同经济体的相对竞争力。为了激励企业家和企业内人才,新办法正在出现,例如努力发展自下而上的创新、赋予雇员权力,这种变化在城市尤其明显。分城市看,2019年全球人才竞争力20强城市全部位于发达经济体(表4),美国城市占了1/4,华盛顿是全球人才竞争力最强的城市。华盛顿位居榜首可归因于其稳定的经济、充满活力的人口、卓越的基础设施以及高技能的劳动力和世界一流的教育。总体上,排名靠前的城市往往对人才最开放,而且“智慧城市”生态系统正越来越多地发挥“人才磁铁”作用。

表4 2019年全球人才竞争力20强城市

资料来源:INSEAD,The Global Talent Competitiveness Index 2019

从趋势看,城市正担负起更强大的人才中心角色,这对重塑全球人才竞争格局至关重要。可以说,城市是人类最伟大的发明与最美好的希望,它们使人类社会变得更加富有、智慧、绿色、健康和幸福[10]。这是因为,城市有更大的灵活性和适应新趋势、新模式的能力,城市能让观察、倾听和学习变得更加方便,是创新的发动机,其对人才特别是企业家人才也更具吸引力。

三、中国的出国留学、外来移民和专家引进

某种意义而言,中国的改革开放进程也是中国日渐融入全球体系的过程,包括全球人力资源竞争体系。改革开放之初,中国就已注重派遣留学生前往发达国家深造。从每年的出国留学人数看,中国各类出国留学人员已从1978年的860人大幅增加到2018年的66.21万人,和现在以自费留学为主有所不同的是[注]2018年中国出国留学的66.21万人中,国家公派3.02万人,单位公派3.56万人,自费留学59.63万人,自费留学已占出国留学总数的90%。,40年前留学基本上是国家和单位公派,自费留学的较少,留学生的规模也比较小。

21世纪以来,中国海外留学生的增长非常明显。从1978年到2018年底,中国各类出国留学人员累计达585.71万人,其中,2000—2018年中国各类出国留学人员累计达552.21万人,占整个时期的94.28%,图13直观展示了这一过程。中国改革开放以来的585.71万名出国留学人员中,有432.32万人已完成学业,365.14万人在完成学业后选择回国发展,占已完成学业留学生群体的84.46%。

如前所述,中国已经是世界上最主要的留学生生源国。美国、加拿大、澳大利亚、英国、日本、韩国、瑞典、新西兰等国的外国留学生中,来自中国的留学生数量排在第一位。例如,中国是加拿大最大的国际学生来源国,2017学年达20.8万人,约占加拿大国际学生总数的30%[注]中国驻加拿大大使馆教育处:《中国和加拿大教育合作交流情况(2018版)》, http://www.eduembca.org/publish/portal55/tab3729/info138868.htm.。

图13 1978—2018年中国出国留学和学成回国人员[注]资料来源:笔者根据国家统计局相关数据整理绘制。

“中国奇迹”的吸引和感召,使得越来越多的移民前往中国大陆工作或生活,绝对量从1990年的37.63万人增加到2017年的99.95万人,占中国人口的比重也从1990年的0.032%上升至2017年的0.071%(图14)。中国香港地区和韩国是中国大陆最主要的移民来源地,2017年二者合计占中国外来移民总量的46.72%,巴西、菲律宾、印度尼西亚、越南、美国等经济体也是中国大陆主要的移民来源地(表5)。但也应当看到,中国的外来移民无论规模还是比重都很低,跟统筹利用国内国际两种人力资源的现实需求并不相称,还有较大的提升和改进空间。

表5 2017年中国大陆移民主要来源地

资料来源:United Nations,Department of Economic and Social Affairs,Population Division (2017),Trends in International Migrant Stock:The 2017 revision (United Nations database,POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017)

尽管在人才培养方面中国某些领域可以比肩一流经济体,这得益于中国完备高质的基础教育体系[注]例如,2015年的PISA(Programme for International Student Assessment)结果显示,在阅读、数学和科学方面的平均分数,中国为82.46分(加权分数),排在世界第7名,超过了德国、荷兰、瑞士、新西兰、挪威、丹麦等发达国家。,但总体而言,中国的国际人才竞争力还比较薄弱。《全球人才竞争力指数2019》显示全球人才竞争力100强城市中,中国大陆城市只有北京(第58名)、上海(第72名)、杭州(第82名)、广州(第87名)、西安(第92名)、成都(第93名)和深圳(第94名)上榜,只占全球百强城市的7%,且排名较为靠后。以人工智能领域为例,中国存在着严重的人工智能人才缺口,不得不大力引进海外留学生和人工智能人才,美国、英国、澳大利亚、新加坡和日本是中国海外人工智能人才的主要供给来源,来自这5个国家的人工智能人才占到了中国海外人工智能人才总量的83.80%[9]。毋庸置疑,借助“外脑”、大力引进境外专家是中国国际人才战略的重要组成部分,境外专家对中国发展的贡献也得到了经验证据的支撑[11]。

图15 境外来中国大陆工作专家总量情况资料来源:笔者根据历年《境外来中国大陆工作专家统计调查资料汇编》整理绘制

国家外国专家局数据显示,境外来中国大陆工作专家总量已由2002年的35万人次增加到2015年的62.35万人次,个别年份虽有波动,但总体趋势是在增长(图15)。从专家类型看,经济技术专家是境外专家[注]境外专家是指中国境内除国际组织以外的各种类型企业、事业、行政单位、社会团体以及大型建设项目聘用的外国和中国港澳台地区专家。根据境外专家聘用单位或所在单位的行业性质和国家外国专家局的有关规定,境外专家包括两种类型:一是境外经济、技术和管理专家(简称境外经济专家),二是境外教科文卫类专家(简称境外文教专家)。的主体,2001—2015年中国大陆共引进经济技术专家513.30万人次,占引进境外专家总量的69.33%。尽管经济技术专家的数量随年度略有波动,但总体保持在30万~40万人次/年。

目前,在中国大陆工作的境外专家仍以短期工作居留为主(3个月以下),长期工作专家的比例只占总数的46%左右。大部分的境外专家来自亚洲(占52.24%),来自欧洲(22.04%)和北美(20.24%)的境外专家比重近年来有所提高。从来源地构成看,中国港澳台地区(19.73%)、美国(16.27%)、日本(11.49%)、韩国(10.90%)、德国(5.31%)、英国(4.50%)、加拿大(3.82%)、法国(3.12%)和澳大利亚(2.34%)是中国大陆主要的境外专家来源地。

随着中国相关法律法规的不断完善,持工作签证入境的专家比重大体稳定在53%左右,持访问签证入境的专家有所增长,比重大致占27%左右。但是,境外专家在中国大陆各地区和行业间的分布还很不均衡,80%以上的境外专家分布在东部地区,广大中西部地区的境外专家人数较少。例如,2015年中部地区聘请经济技术类境外专家总数为0.83万人次,仅占全国总量的2.51%,西部地区聘请经济技术类境外专家1.11万人次,只占全国总量的3.37%。

分行业考察,国家外国专家局数据显示制造业和教育业的专家在境外专家总量中占据绝对优势,2015年二者分别占比36.44%和38.00%,其他行业的境外专家数量和比重大都比较低。特别是从事高新技术产业和高端服务业的境外专家比重偏低。以2015年为例,从事信息传输、软件和信息技术服务业的境外专家数量为1.45万人次,只占经济技术类境外专家总量的4.40%,从事金融业的境外专家为0.39万人次,只占经济技术类境外专家总量的1.19%。

四、研究结论和启示

本文通过对联合国、世界经济论坛、经济合作与发展组织(OECD)、中国国家统计局、国家外国专家局等机构数据的分析,得出如下结论:

第一,近50年来,国际移民总量一直在上升,其占世界人口的比重也在逐步攀升,国际移民主要是流向高收入经济体,这种演变态势持续了数十年,短期内不会改变。第二,外来务工人员约占全球国际移民总人数的2/3,且大部分生活在高收入经济体,主要从事服务性工作,移民年龄结构的年轻化趋势也并未改变。第三,美国、加拿大、澳大利亚等高收入经济体是技术移民的热门目的国,技术移民是高收入经济体永久居留移民的主体。第四,受战乱、冲突和自然灾害等因素影响,难民和寻求庇护者是国际移民中相对特殊的群体,他们主要集中在发展中国家和欠发达地区,非洲和中东地区尤其明显。第五,发达国家和地区是世界人才的主要集聚地和流入地,广大发展中经济体和落后地区则往往经历着人才匮乏、智力外流及其带来的弊端,人才队伍建设任重道远。第六,与发达经济体相比,新兴经济体的人才竞争力还不具备明显的优势,北美、欧洲的人才竞争优势在强化,亚洲、拉丁美洲和非洲的人才竞争基础有所弱化。第七,与英国、加拿大、澳大利亚、新西兰等发达经济体相比,包括中国、印度、巴西在内的大多数新兴经济体的国际学生比重还很低,教育国际化程度有较大提升空间。第八,21世纪以来,中国出国留学生的规模快速增长,已成为主要发达经济体国际学生的最重要来源国,留学形式也从改革开放初期的以公派留学为主转变成以自费留学为主,超过八成的留学学成人员选择回国发展。第九,中国是世界主要移民来源国,但来中国工作或生活的国际移民规模还很小,其比重还不到中国总人口的0.1%,跟统筹利用国内国际两种人力资源的现实需求还不相称。第十,来中国大陆工作的境外专家以短期工作居留为主,经济技术类专家是主要的引进对象,但境外专家在行业和地区间的分布还很不均衡,80%以上的境外专家分布在东部地区,高新技术产业和高端服务业的境外专家比重偏低。

基于以上研究结论,谨就新时期我国国际人才战略谈6点认识。

首先,要深刻理解和把握新时期国际人才竞争的局势,立足我国社会经济发展实际需要,适时改革涉外就业和移民的政策规定,适当扩大外来移民规模。尽管劳务移民、就业与创新一直处于移民政策争论的中心,但对于高端人才和特殊人才,主要发达国家始终持欢迎态度。典型的如特朗普执政以来,美国的移民政策虽然以驱逐非法移民为主,兼顾提高了移民门槛,但却特别制定了吸引企业家移民的政策;加拿大移民政策在收紧的同时,增加了高素质移民的数量;日本近年来颁布了一系列移民新政,旨在吸纳来自中国等国家和地区的高端人才。

其次,加强国际人才战略的顶层设计,可以在部分地区试点建设“国际人才先行区”。当前,自由贸易试验区在中国上海、广东、天津、浙江、福建、海南等地全力推进,并取得了一定成效。建设自由贸易试验区是党中央、国务院在新时代推进改革开放的一项战略举措,在改革开放进程中具有里程碑意义。可以借助自由贸易试验区(或自由贸易港)建设的契机,试点打造“国际人才先行区”,在理念、制度、框架等方面实现重大突破,吸引境外人员“来华逐梦”“聚天下英才而用之”,加快建设人才强国。

第三,做好境外专家引进工作的同时,推动技术移民的立法工作,实现技术移民、工作管理、永久居留等制度的配套化。可以借鉴国际惯常做法,根据移民的文化程度、职业技能、语言能力等综合实力来调配工作和居留名额,改变以往过于注重学历的政策取向,拓宽人才外延,对特殊技能人才开设绿色通道。与此同时,对境外人才实施分类管理,加强对重点行业、高新技术领域境外人才的扶持,鼓励、支持境外人才前往中西部或落后地区开展服务和工作。比如,在“外籍高校毕业生在华就业实行配额管理”前提下[注]具体规定请参见《关于允许优秀外籍高校毕业生在华就业有关事项的通知》(人社部发〔2017〕3号)。,增加中西部地区和落后地区的配额数量。

第四,推进职业资格互认和部分行业执业许可,提高跨境执业的便利度。职业资格互认是互信基础上的制度共建,其适用范围取决于各方开放服务贸易市场的具体承诺。目前,职业资格互认领域尚未达成普遍性多边协议,双边或多边经贸协议中的倡导性条款或专门性资格互认协议是职业资格互认实践的主要法律表现形式。鉴于此,可率先与临近的中国香港和澳门地区及韩国、日本、新加坡等经济体推进相关领域的职业资格互认,在部分地区开展准入类国际职业资格认证试点。

第五,加强教育和文化等软实力建设,提高教育国际化程度,支持境外人才来华创新创业。中国是世界上最大的留学生生源国,但来中国留学的境外学生比重还很低,教育国际化程度还有很大提升空间。需进一步加强教育和文化等软实力建设,不断提升高等教育质量,在扩大出国留学规模的同时,也吸引更多的境外学生来华留学,缩小高等教育服务贸易逆差。在创新创业方面,可以比照“双创”政策体系,鼓励和支持境外人才来华创新创业,特别是鼓励科学、技术、工程、数学(STEM)专业的外籍高校毕业生来华创新创业。

第六,提高境外人才服务保障和管理水平,加强科技创新和成果保护力度,打造境外人才评价、使用、激励与服务的完美流程。影响人才跨国流动的因素有很多,最为重要的是政策提供的人才流动能力、经济发展前景和国家整体管理水平。在保持经济持续稳定健康发展的同时,需进一步完善人才签证、工作签证审批服务配套,解决境外人才子女上学、配偶就业和医疗保障等问题。加强科技创新与成果保护力度,制定实施境外人才科技成果转让、科研成果奖励政策。