新型城镇化与公共服务协调发展的时空特征及影响因素分析

——基于长江经济带空间面板数据的实证

2019-08-13余兴厚

余兴厚,胡 翠

(重庆工商大学 a.学术期刊社; b.经济学院, 重庆 400067)

自十八大提出《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》以来,长江流域各省市积极推进新型城镇化进程,目前已经形成了长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群。若要把以人为本的原则贯穿于推进长江经济带新型城镇化的全过程,就要协调好新型城镇化与公共服务两者之间的关系,提高居民生活幸福感。但长江经济带目前存在的问题是,新型城镇化和公共服务并没有呈现良好的协调发展状态,出现了“城市病”现象,主要表现为医疗卫生不均衡、基础设施不完善、环境保护不尽力、社会保障不充分。为解决“城市病”问题,国家发展改革委要求积极推进以人为本的新型城镇化进程。公共服务主要包括基础教育、卫生医疗、社会保障、生态环境等内容,其内容正是实施新型城镇化的主要方面。因此,研究新型城镇化与公共服务协调关系,系统分析二者协调发展的驱动机制,找出影响协调发展的决定性因素,将有助于提高新型城镇化的质量,提升长江经济带居民的生活幸福感和获得感。

一、文献综述

在我国城镇化的过程中,由传统城镇化发展为新型城镇化,新型城镇化“新”在观念、“新”在体制,体现为以人为本和实现公共服务均等化。对于城镇化的理论研究是由西方传过来的,目前西方用以解释城市化的理论包括结构转换理论、人口迁移理论、城市发展理论和“诺瑟姆曲线”,先后出现了克拉克、里昂惕夫、库兹涅茨、刘易斯、霍夫曼以及希金斯等一批重量级的研究者。但是,我国的新型城镇化和西方城市化是有很大不同的。段学慧等认为西方城市化是在资本主义市场经济条件下运行的,由于资本主义的私有制导致了西方出现“逆城市化”现象,而我国社会主义制度决定了城镇化道路必须在坚持基本制度的前提下,以市场为导向,充分发挥政府的宏观调控作用,走城乡协调发展之路[1]。孟凯认为西方社会不存在二元分割和城乡对立,因此也就没有城市和城镇的区别,所以不能用西方的“市场型城市化”来概括我国的“行政型城镇化”进程[2]。2019年3月,李克强总理在《政府工作报告——2019年3月5日在第十三届全国人大代表大会第二次会议上》指出:既要提高基础设施的承载力又要推动城镇基本公共服务覆盖常住人口[注]www.gov.cn/zhuanti/20199glh/2019lhzfg2bg/index.htm.。故越来越多的学者开始探究两者之间的互动机制和驱动机制,一些研究发现城镇化与公共服务呈现良好的互动关系,但也有学者在实证研究过程中发现,在快速发展城镇化进程中出现了城镇化与公共服务发展不同步的现象。巴尼·科恩认为,快速发展的城市化使政府的基本公共服务供给压力不断增大[3]。张晓杰、胡畔研究发现,随着新型城镇化进程的不断推进,一些地区新型城镇化与基本公共服务发展水平出现脱节现象[4-5]。崔治文等采用面板向量自回归的方法对我国8个区域公共服务均等化水平和城镇化水平的相互关系进行研究,认为由于各地区初始资源禀赋的不同,城镇化的发展反而会降低基本公共服务均等化水平,基本公共服务均等化水平的变动对城镇化水平的影响较弱,两者并不是良性互动关系[6]。李燕等通过单因素方差分析对不同城镇化阶段的公共服务投入水平进行研究,发现公共服务的提升与城镇化率的提高不同步特征愈发突出[7]。蔡秀云等运用因子分析法发现存在公共服务供给缺口,中国公共服务供给水平跟不上城市化发展速度[8]。

综上所述,新型城镇化与公共服务协调发展已经受到了学术界的高度关注,但多数研究将研究区域看成是独立的个体,忽略了研究对象之间的空间关联性,没有考虑影响因素的空间溢出效应、空间竞争效应,实际研究结果会有所偏差。长江经济带上中下游发展差距大、地理位置特殊、研究意义重大,本文以长江经济带2008—2017年面板数据为例,从人口城镇化、经济城镇化和社会城镇化多方面考虑,运用空间杜宾模型来分析影响因素的空间效应,对提高长江经济带新型城镇化与基本公共服务协调发展水平和全面建成小康社会有重要意义。

二、新型城镇化与公共服务协调发展的机理分析

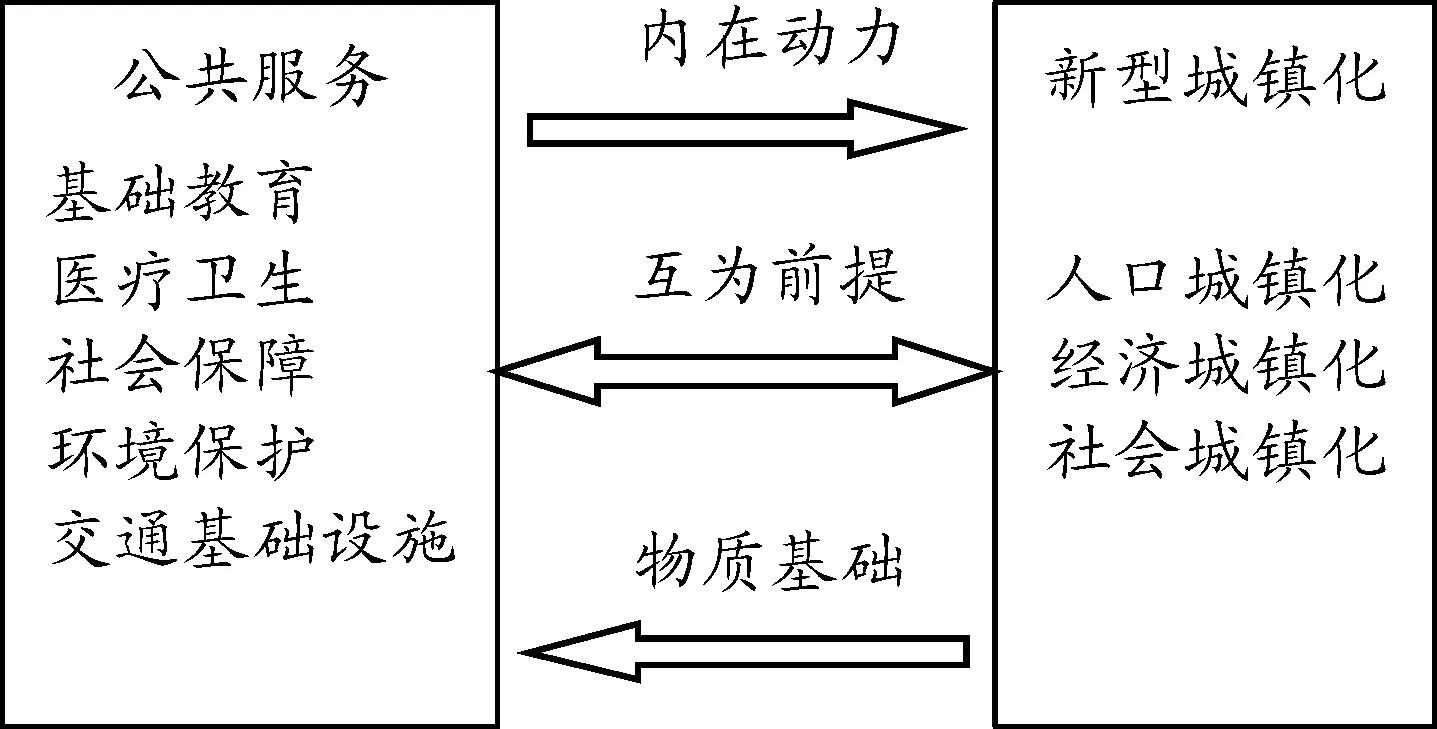

公共服务与新型城镇化是新时代中国特色社会主义现代化建设的重要实践[6],提高公共服务均等化水平和新型城镇化质量是建设美丽中国的重要战略,两者互为前提,且相辅相成,其耦合协调机理如图1所示。

第一,新型城镇化为公共服务提供物质基础。新型城镇化是新时代中国特色社会主义现代化建设的重要战略[9],同时,新型城镇化摒弃了传统的“重速度,轻质量”发展模式的弊端,更加注重以人为本,新型城镇化是城乡协同发展的城镇化,是将人口、经济和社会同时纳入考核的城镇化。建设新型城镇化的目的就是让全民共享改革发展成果,实现公共服务精准供给,提高居民生活满意度。并且各级政府为保障新型城镇化的健康发展,不断健全和完善公共服务考核评价机制,为提高公共服务均等化水平提供制度保障。因此,新型城镇化能够为公共服务奠定坚实的物质基础。

图1 新型城镇化与公共服务协调发展

第二,公共服务是新型城镇化的内在动力。基于公共服务视角的新型城镇化,就是要转变传统的粗放型发展、转变依靠非均等化基本公共服务压低成本的城镇化模式。根据马斯洛的需求层次理论,公共服务的内涵与种类将随着城市社会经济的发展和公民需求的改变而改变,即公共服务发展水平的提高和城镇化发展之间存在互相促进与制约的作用。本文认为,从教育、医疗、社保、环保和交通基础设施5个方面来提高城镇化供给水平和群众满意度,会吸引更多的人才流入,从而带动二三产业的发展,产生“虹吸”效应,为新型城镇化的发展提供动力。

三、研究方法与数据来源

(一)指标体系

在选取指标方面,依据《国家新型城镇化规划(2014—2020 年)》的新型城镇化评价框架,采用复合指标法,强调新型城镇化以人为本、重在质量,参考刘法威等[10]、严思齐等[11]、徐越倩等[12]、王彦霞等[13]的研究成果,遵循指标选取的科学性、系统性、可比性和可操作性等原则,分别从人口城镇化、经济城镇化和社会城镇化来测度新型城镇化水平,从基础教育、医疗卫生、社会保障、生态环境、交通基础设施5个层面评估公共服务水平,构建长江经济带新型城镇化与公共服务协调发展的综合评价指标体系,如表1所示。

(二)研究方法

表1 新型城镇化与公共服务协调发展综合评价指标体系

1.TOPSIS熵值法

TOPSIS熵值法主要应用于评价指标的综合评价得分,主要原理是基于评价对象与其理想化目标的距离进行排序。本文运用TOPSIS熵值法根据指标值的变异程度确定各评价指标的客观权重,通过对指标进行客观赋权,有效地消除变动因素的影响,使得评价结果更具可比性。

2.耦合协调度模型

在物理学中,协调是指系统各个要素在发展过程中所表现出来的协调一致,协调一致的程度可以用协调度来表示。为揭示新型城镇化与基本公共服务两大系统的演变特征和协调发展程度,本文采用耦合协调度模型进行定量分析。但耦合度在有些情况下很难反映新型城镇化与公共服务发展的整体功效与协同效应,特别是在多个区域对比研究的情况下,故本文主要对协调度进行分析。根据耦合协调参数,给出如下模型结构:

(1)

T=αU1+βU2

(2)

(3)

其中:C表示耦合度值;D表示耦合协调度,D∈[0,1];T表示城镇化与公共服务综合评价指数,反映两者的整体协同效应或贡献;a、b表示待定系数,本文取a=b=0.5。

对于协调度的等级划分,本研究参考李苒等[19]学者提出的八类法(表2)。

3.空间自相关

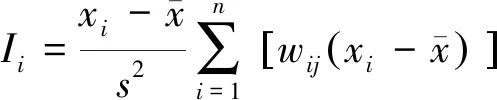

学界常用Moran’s I指数来检验空间依赖程度,分为全局Moran’s I和局域Moran’s I,全局Moran’s I主要研究某项指标在整个区域空间上的分布特征,公式如下:

(4)

Moran’s I的取值范围为[-1,1],大于0时表示空间正相关,小于0时表示空间负相关。局域空间自相关用来研究某个局部区域与相邻空间单元在某项指标上的相关程度,通常用Moran’s I散点图和LISA集聚图呈现,研究结果如下:

(5)

局部Moran’s I指数为正值时表示同类型要素属性值的地区相邻近,负值表示不同类型要素属性值的地区相邻近。Moran’s I散点图可以划分为4种局部集聚模式,即高高集聚(H-H)、高低集聚(H-L)、低低集聚(L-L)和低高集聚(L-H)。

4.空间计量模型

新经济地理学认为,空间距离是区域间经济联系的显著影响因素。衡量协调度空间经济影响因素的关键在于突出区域之间的地理间隔因素。依据Elhorst的空间计量思想,通过引入邻接效应建立空间权重矩阵,将面板回归模型扩展为空间计量模型族中,其中应用最广的是空间滞后模型(SLM)、空间误差模型(SEM)、广义空间自回归模型和空间杜宾模型(SDM)。经过理论分析和实践探索,现建立空间计量模型,选取的控制变量为经济发展水平(gdp)、政府财政能力(zf)、工业化水平(gy)、政府行政能力(xz)和对外开放程度(wz):

空间滞后模型:

XTD=ρWxtd+β1gdp+β2zf+β3gy+β4xz+β5wz+ε

(6)

空间误差模型:

XTD=β1gdp+β2zf+β3gy+β4xz+β5wz+u

(7)

广义空间自回归模型:

XTD=ρWxtd+β1gdp+β2zf+β3gy+β4xz+β5wz+u

(8)

空间杜宾模型:

XTD=ρWxtd+β1gdp+β2zf+β3gy+β4xz+β5wz+Wδ1xz+Wδ2zf+Wδ3gy+ε

(9)

其中:u=ρWu+ε,ρ是相邻区域经济发展水平对本地区协调度的影响;β1、β2、β3、β4、β5为各解释变量的参数估计值;δ1、δ2、δ3是相邻地区政府行政能力、政府财政能力和工业化水平对本地区协调度的影响;W是邻接效应空间矩阵,ε为随机误差干扰项。

四、新型城镇化与公共服务协调发展时空演变特征分析

(一)新型城镇化与整体公共服务协调发展水平的时间演变特征分析

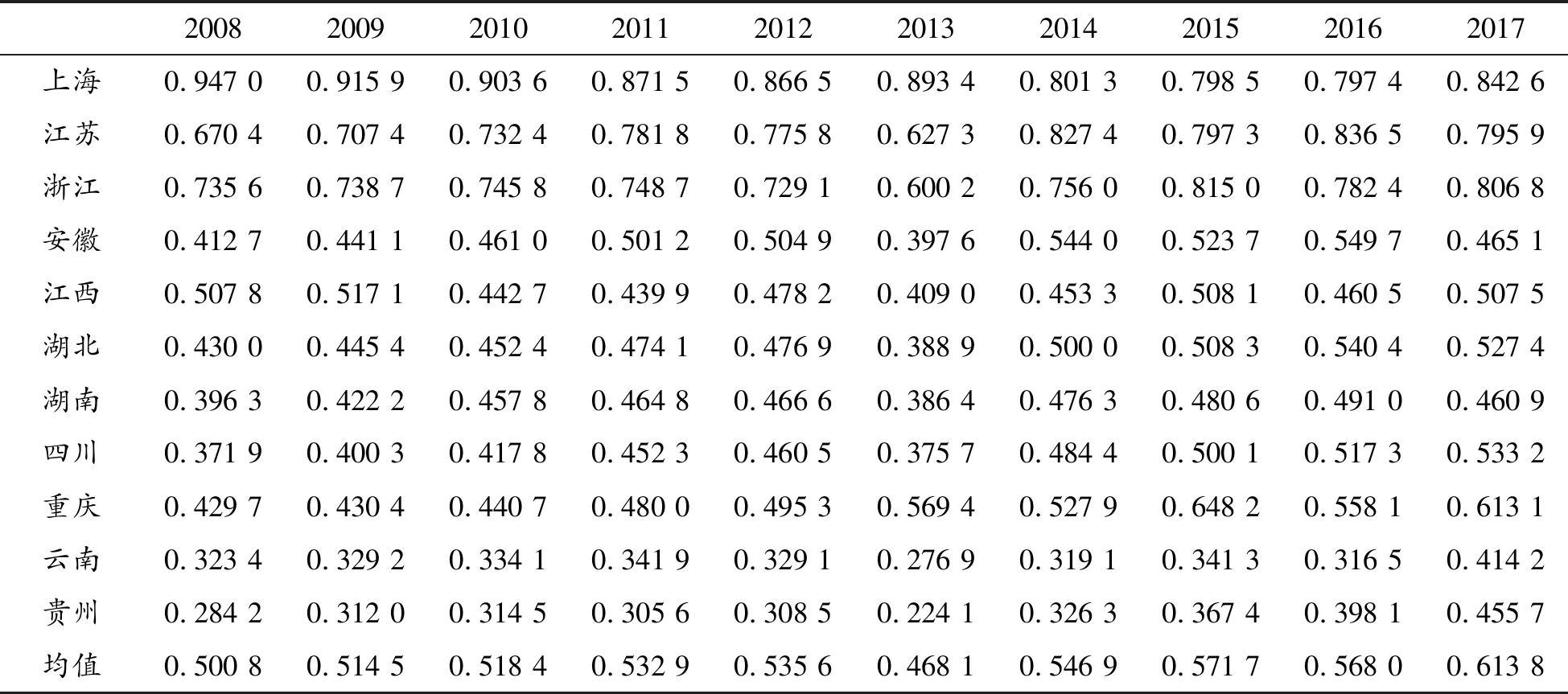

通过TOPSIS熵值法计算出新型城镇化和公共服务的综合得分,然后利用式(1)—(3)计算长江经济带2008—2017年的协调度,结果如表3和表4所示。

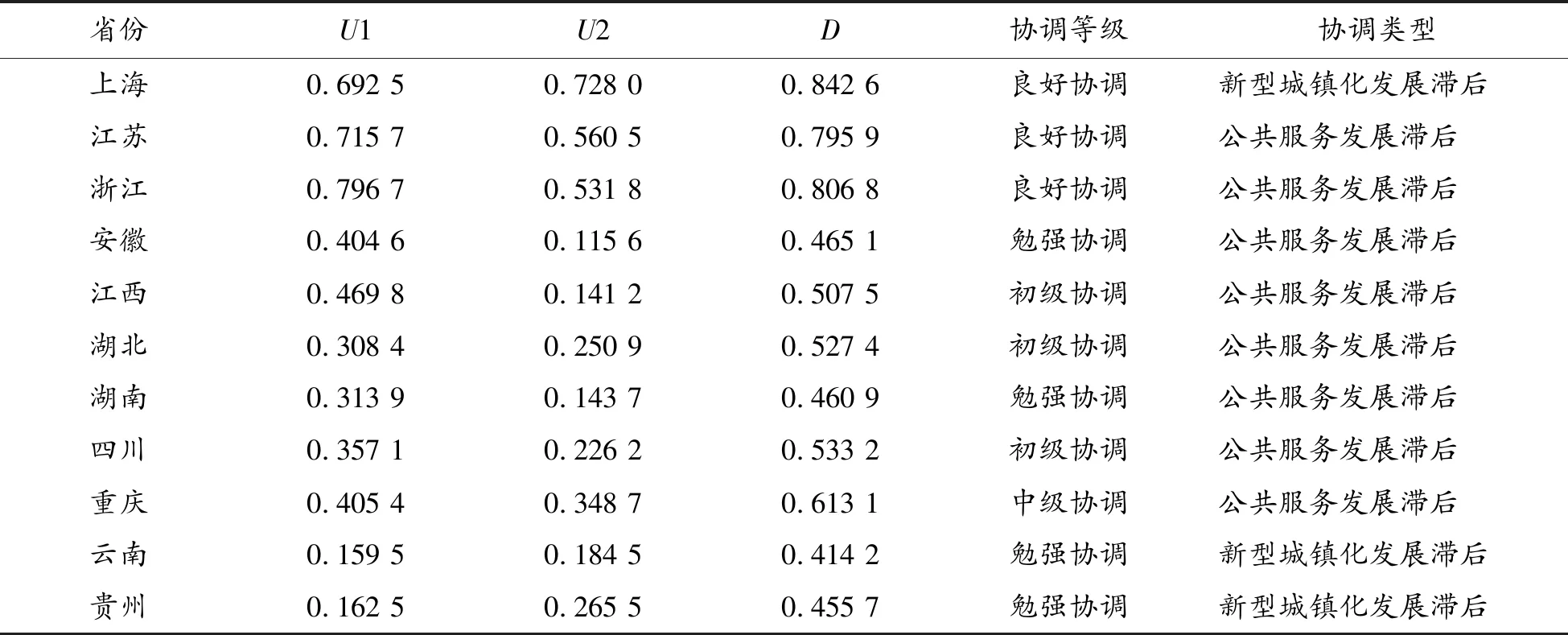

从表3来看,长江经济带协调度发展水平差距大。其中,上海协调度高达0.842 6,属于良好协调,新型城镇化发展水平为0.692 5,公共服务发展水平是0.728 0,说明上海市两系统呈互补趋势,相互促进;而云南协调度只有0.414 2,新型城镇化和公共服务发展水平都比较低,新型城镇化发展不能为公共服务发展提供物质支撑,而公共服务业不能促进新型城镇化的建设。从新型城镇化和公共服务的相对发展水平看,上海、云南和贵州是新型城镇化相对滞后型,即公共服务对新型城镇化进程的推进贡献较大,其余8个省市是公共服务滞后型,则是公共服务对新型城镇化的推进作用不够。

从长江经济带新型城镇化与公共服务整体的协调度发展水平看,均值由2008年的0.500 8上升为2017年的0.613 8,整体协调度呈上升趋势,由初级协调发展类发展为中级协调发展类。长江经济带上游的云贵川3省,协调度由2008年的0.284 2左右发展为2017年的0.455 7左右,由中度失调发展类发展为勉强失调发展类,协调度得到了质的提升。从协调等级所占的比例来看,2008年协调度低于0.500 0的城市占比72.72%,到了2017年,协调度低于0.500 0的城市占比为36.36%,失调的城市占比下降了一半,整体而言,长江经济带区域协调度呈现明显的提升。

表3 2017年长江经济带新型城镇化与公共服务协调水平

表4 长江经济带新型城镇化与基本公共服务整体协调度

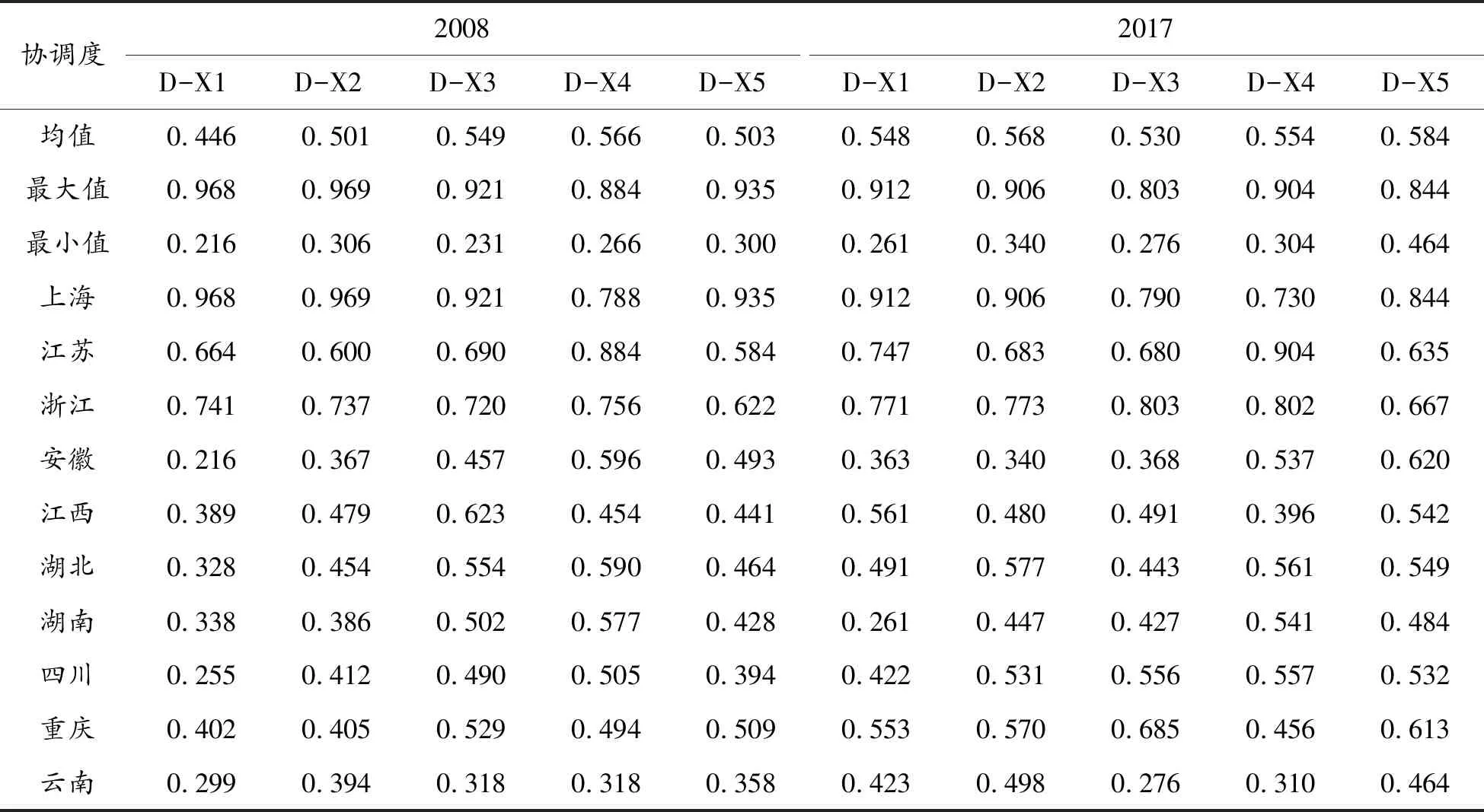

(二)新型城镇化与各项公共服务指标协调发展水平的时间演变特征分析

分指标看,长江经济带新型城镇化与交通基础设施的协调度最高为0.584 0,与社会保障的协调度最低为0.530 0(表5)。从D-X1看,上海属于优质协调水平,江苏和浙江次之,是良好协调水平,但是安徽、湖南、四川和云南处于失调阶段;从D-X2看,只有安徽是失调阶段,其他省市都在勉强协调水平以上;从D-X3看,只有上海和浙江是良好协调,并且有4个省市是失调状态,其中云南和贵州已经达到中度失调水平,极大地降低了长江经济带的协调度;从D-X4看,有70%的省市均在0.450 0以上,上游的云南和贵州以及江西仍处于中度失调水平。从D-X5看,长江经济带11个省市协调水平发展最好,都是勉强协调水平。

从时间维度看,新型城镇化与基础教育、医疗卫生和交通基础设施的协调度呈上升趋势,与社会保障和环境保护的协调度水平大致不变。其中基础教育由2008年的0.446 0上升为2017年的0.548 0,协调度得到了质的提高,并且失调省市由8个减少为3个。

表5 长江经济带新型城镇化与各项公共服务协调度水平

注:D-X1 、D-X2 、D-X3 、D-X4、D-X5分别表示新型城镇化与基础教育、医疗卫生、社会保障、环境保护和交通基础设施的协调度

(三)新型城镇化与公共服务协调发展水平的空间演变特征分析

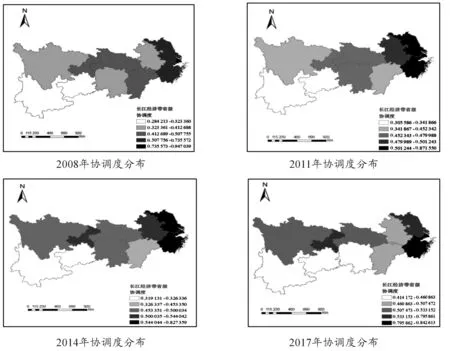

1.各地区协调发展水平不均衡,高值向沿海城市聚集

随着时间的演进,两者协调度空间格局上呈现出明显的自长江经济带下游至上游逐渐衰减的梯度格局特征。协调发展水平较高的区域主要集中沿海城市如上海、浙江和江苏,总体呈现出与其经济水平发展相似的空间分布特征。从演化格局来看,西南地区云贵两省协调度由2008年的0.284 2上升为2017年的0.455 7,虽然由严重失调衰退亚类上升为轻度失调衰退亚类,但也可以明显看出,云南和贵州的协调度一直处于最低梯度。成渝城市群的四川和重庆的协调度呈现上升趋势,重庆协调度在2017年达到第二梯度,属于中级协调发展亚类,总体上四川协调度水平是低于重庆的。长江中游城市群包括湖北、湖南和江西,湖南在2017年处于第四梯度,由轻度失调衰退亚类变成勉强协调发展亚类;而湖北协调度明显好于湖南,由勉强协调发展亚类发展为初级协调发展亚类;而江西在2008年协调度达到0.5,但是在之后几年一直处于下降趋势,直到2017年协调度才重新达到0.5,处于失调的边缘。长三角城市群有安徽、浙江、江苏和上海,其中浙江、江苏和上海的协调度一直是前三名,在2008年就已经高达0.7以上,处于良好协调发展亚类。不过,安徽处于中部地区,虽然紧邻江浙一带,但是其协调度与江苏、浙江和上海相比差距还是很大的,自2011年以来,其协调度呈波动性下降趋势,在2017年甚至处于第四梯度。

以新型城镇化与公共服务协调度为原始数据,利用Arcgis软件,按照自然断裂法,对二者的协调度指数进行分级,分别绘制2008、2011、2014和 2017年长江经济带协调发展水平的空间分布如图2所示。

图2 长江经济带新型城镇化与基本公共服务协调度空间分布特征

2.总体协调水平提升,空间集聚特征明显

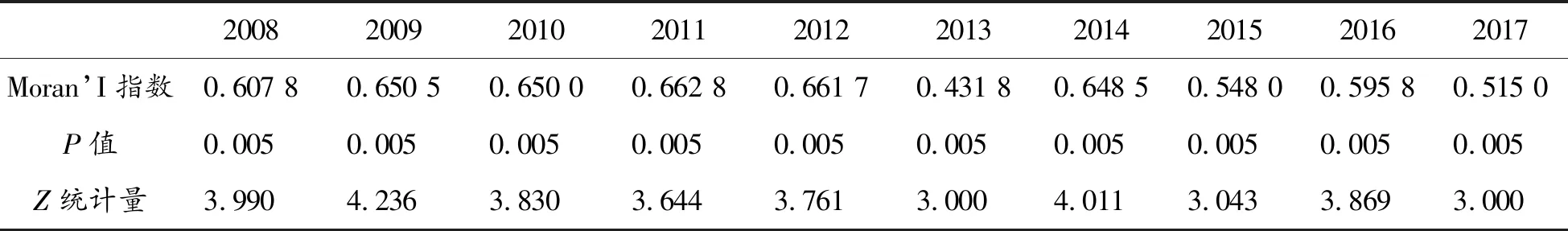

本文将长江经济带新型城镇化与公共服务协调度导入Stata 14.0中,运用Moran’s I 指数空间计量方法,研究2008—2017年的协调发展水平的空间自相关关系,结果如表6所示。

表6 长江经济带新型城镇化与基本公共服务协调度的全局Moran’I指数

由表6可以看出:长江经济带2008—2017年的全局Moran’s I指数均为正值,且在1%显著水平上通过检验,说明长江经济带新型城镇化与公共服务协调度在空间格局上具有正的空间自相关关系,在空间分布上呈现集聚特征。从时间序列变化上看,2008—2012年全局Moran’s I指数由0.607 8上升为0.661 7,整体呈现上升趋势,空间集聚显著;在2013年后又呈现波动下降的演变特征。虽然2017年的Moran’s I指数低于2008年的0.607 8,但是仍为正值,说明新型城镇化与公共服务协调度在1%的水平上显著,依旧呈现空间集聚现象,只是空间依赖性有所下降。

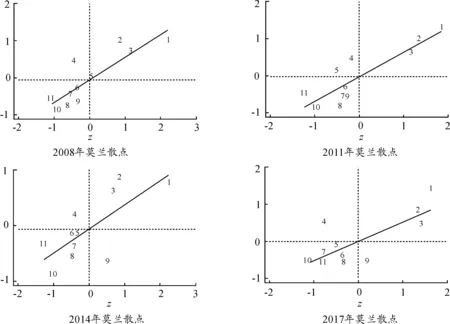

运用局域Moran’s I 指数研究协调度在空间上是否存在局部集聚现象,选取2008、2011、2014和2017年4个年份数据绘制长江经济带协调度的莫兰散点图如图3所示。

图3 长江经济带新型城镇化与公共服务协调度散点图

从图3可以看出,长江经济带新型城镇化和公共服务协调度局部空间集聚特征显著,主要表现为高高集聚(城市占比27.27%)和低低集聚(城市占比54.54%),在1%的显著水平上高高集聚主要集中在江苏、浙江、上海等沿海地区,在5%的显著水平上低低集聚主要是江西、湖北、湖南、云南、贵州、四川。第二象限低高集聚主要是安徽和沿海城市的集聚。而处于第四象限的高低集聚在2008年和2011年均无城市,在2014和2017年只有重庆处于第四象限,但是空间相关性却不显著。

五、新型城镇化与公共服务协调发展水平的影响因素分析

(一)新型城镇化与公共服务协调发展影响因素模型估计

新型城镇化与公共服务协调发展水平时空分布特征的形成不仅是劳动人口流动所产生的人口活动的结果,也是融合了经济发展、政府能力、开放水平与工业水平等多方面影响的结果。为了准确地量化分析影响长江经济带新型城镇化与公共服务协调度空间分布的因素,选取两者协调度为被解释变量,经济发展水平(gdp)、政府行政体制(gov)、对外开放程度(open)、工业化水平(ind)为解释变量进行计量分析,其产业结构未通过显著性检验,故不予详述。

(1)经济发展水平:本文选取人均实际gdp来衡量,其中实际gdp是经过平减得到,由上面实证可知,各个区域的经济发展水平分布特征与协调发展水平空间分布特征相似,故选取这一指标来测度是否是协调度的稳健影响因素。

(2)政府行政体制:选取政府财政支出和人均固定资产投资两个指标,财政体制会涉及财权和事权在各级政府间的划分、政府转移支付方式的合理性、财政资金是否有效配置等问题,而公共服务的供给程度以及对新型城镇化的资金投入会直接受到这些指标的影响。

(3)对外开放程度:用外商直接投资额来衡量,由于公共服务投入大、见效慢,政府更倾向于将有限资金投入到经济发展上,所以将外资引入公共服务部分领域能够使新型城镇化与公共服务更好地协调发展。但是在引入外资的同时,地方政府要处理好新型城镇化和基本公共服务的关系,使之呈现良性互动。

(4)工业化水平:选取工业化产值作为代表,新经济地理学认为工业化进程是新型城镇化的推动器,呈现空间溢出效应,反映了人口在地理位置上的迁移和集聚状态,但公共服务的供给水平却不能适应人数的增加,呈现空间竞争效应,在下面的实证中也证实了空间竞争效应大于空间溢出效应。

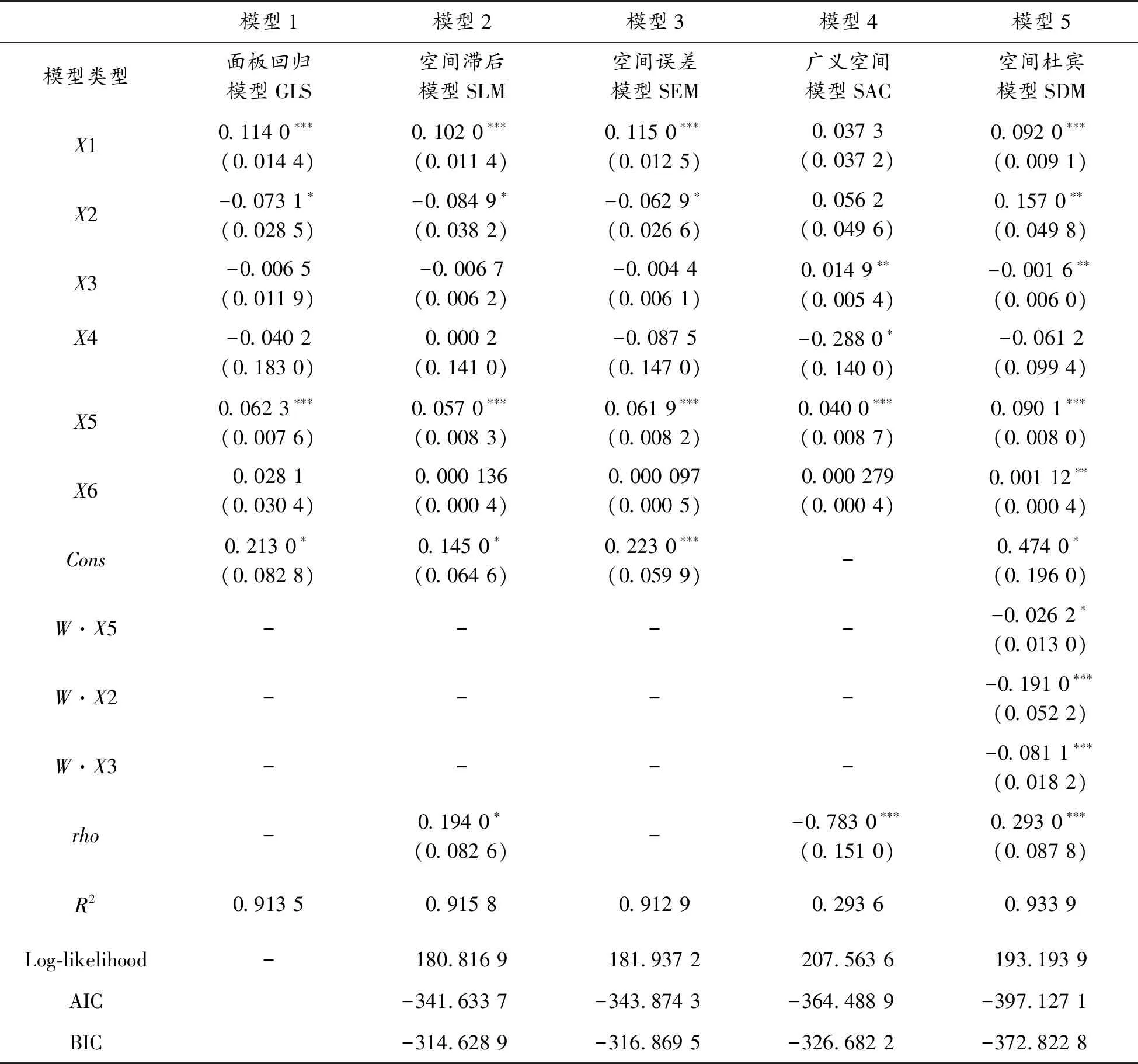

通过豪斯曼检验其P值为0.000 7,故采取固定效应模型。以下模型主要有不含空间效应的面板数据模型(模型1)、因变量空间效应的面板空间滞后模型(模型2)、误差空间效应的面板空间误差模型(模型3)、既有因变量空间效应又有误差空间效应的面板广义空间模型(模型4)以及面板空间杜宾模型(模型5),以量化不同空间特征下解释变量对于被解释变量的影响,实证结果如表7。从统计意义上分析,根据显著性水平,模型1至模型4均只有3个自变量显著,但是在模型5中有5个自变量均显著,并且人均实际gdp和人均固定资产投资均在1%的水平上显著;根据拟合优度R2看,除了模型4以外,其他模型值都在0.9以上,并且模型5中R2值最高为0.933 9;根据赤池信息准则和施瓦茨信息准则对模型变量优选的判断,可知空间杜宾模型(模型5)比其他4个模型的表现更优秀。故采用固定空间效应模型定量分析经济水平(X1)、政府财政能力(X2)、工业化水平(X3)、政府行政能力(X5)、对外开放程度(X6)5个因素对长江经济带新型城镇化与基本公共服务协调发展的影响程度。

表7 空间计量模型估计结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平上通过检验

(二)稳健性检验

在上述实证中我们已经选定固定效应的空间杜宾模型,并找出了核心影响因素即:经济水平(X1)、政府财政能力(X2)、工业化水平(X3)、政府行政能力(X5)、对外开放程度(X6)。然而,上述结论是否具有较高的准确性,还需要进一步做稳健性检验,检验结果如表8所示。逐步加入解释变量个数,回归系数的正负及大小无太大变化,说明这5个解释变量是影响协调发展的稳健性因素,下面就根据模型10进行分析:

(1)政府财政能力。政府财政支出对于新型城镇化和公共服务良好协调发展有正向影响,其产出系数最大(0.176 0),是促进协调度的第一动力。本地政府财政支出每提高1%,该地区协调度会提高0.176 0%。因为我国政府是现行的公共服务供给体系的主要供给者,只有政府财政实力增强,才能更好地供给公共服务,进行精准供给,保证公共服务的质量提升、体系完善和均等化水平提高。但是从W·X2系数看,其值为-0.204 0,即相邻地区财政支出反而会抑制本地区协调度的提升,因为公共服务具有空间外溢性,政府财政支出具有传导机制,相邻地区财政支出增加导致相邻地区公共服务水平上升继而导致区域人口流动性增加,则会导致本地区城镇化水平降低进而使本地区协调度下降。比如我国北京和河北就是一个很明显的例子,选取公共服务指标中的基础设施为例进行分析,北京的基础设施发展水平很高,不管是教育还是医疗抑或是社会保障都显著高于河北,基于趋利趋益心理,人们会流向北京,抑制河北地区新型城镇化的建设和公共服务供给水平的提高,从而导致河北地区协调度下降。

表8 新型城镇化和公共服务协调发展影响因素的稳健性检验

注:***、**、*分别表示在 1%、5%、10%的显著性水平上通过检验

(2)经济发展水平。由表8可知,人均实际gdp在1%的显著性水平上对于长江经济带新型城镇化和公共服务协调度的影响为正,并且系数值为0.086 4,是仅次于政府财政能力的第二大驱动力。新型城镇化的核心就是农业转移人口逐渐城镇化的过程,该过程中最大的问题就是消除城乡户籍公共服务供给水平之间的支付成本,经济作为新型城镇化和公共服务供给体系的主要支撑者,当人均实际gdp变化1%,就会提高0.086 4%的协调度水平。在模型3(空间误差模型)中,人均实际gdp的回归系数高达0.115 0,但是经济发展水平在空间上的溢出效应并不显著,这里便没有列出。

(3)政府行政能力。政府行政能力的回归系数为0.076 3,说明长江经济带新型城镇化和公共服务协调水平的提升很大程度依赖于政府政策的颁布和实施。不管是不含空间效应的面板回归,还是含有空间效应的模型,都在1%的水平上显著。现行的公共服务供给主体是政府,如要提高协调度,政府可以颁布一些政策来降低公共服务供给门槛和允许市场参与其中,这样就可以提高公共服务水平,提高人民的获得感和满意度,从而形成以人为核心的新型城镇化发展状态。但是从W·X5的回归系数看,其值为-0.023 4,虽然只是在5%的水平上显著,但是仍具有空间竞争效应,即相邻地区的政府政策会制约本地区协调度的发展水平,相邻地区政府政策每变化1%,会降低本地区0.023 4%的协调度水平。现在各大城市都在积极引进人才,实施各种优惠政策,使得人才集聚,从而对周边地区的人才要素形成“虹吸”效应,率先取得区域竞争优势,制约周边地区的发展水平。

(4)工业化水平。工业化水平弹性系数在10%的水平上显著为负,说明工业化进程的加快在一定程度上阻碍了新型城镇化和公共服务的协调发展。工业化水平对于协调度呈现空间竞争效应,因为工业化水平的提升是以占用社会资源为前提的,无疑会对新型城镇化和公共服务的发展存在挤出效应,使得工业化水平制约协调度的发展。从W·X3的角度出发,其系数在5%的水平上显著为负,为-0.031 4,说明相邻地区的工业化水平对于协调度的提升也呈现出空间竞争效应。

表9 空间杜宾模型空间效应分解

(5)对外开放程度。对外开放程度的回归系数为0.001 2,影响力度较小,当人均外商投资变化1%,其协调度变化为0.001 2%。对外开放程度对于协调度存在一个正向空间溢出效应,因为良好的对外开放环境有利于生产率的提高,带动生产要素的溢出,从而影响新型城镇化水平,并且外商直接投资会带来区域经济和社会发展所需要的资金、技术、人才等,带动区域的发展,对优秀资源产生集聚效应,从而促进新型城镇化和公共服务两者的良好协调互动。

综合表7中五大影响因素对于协调度的空间相关性分析,其中存在空间经济溢出效应的是政府财政能力、经济发展水平、政府行政能力和对外开放程度,存在空间经济竞争效应的是工业化水平。对于协调度的贡献率是政府财政能力最大、经济发展水平和政府行政能力次之,对外开放程度影响力度最小,而工业化水平反而起到抑制作用。

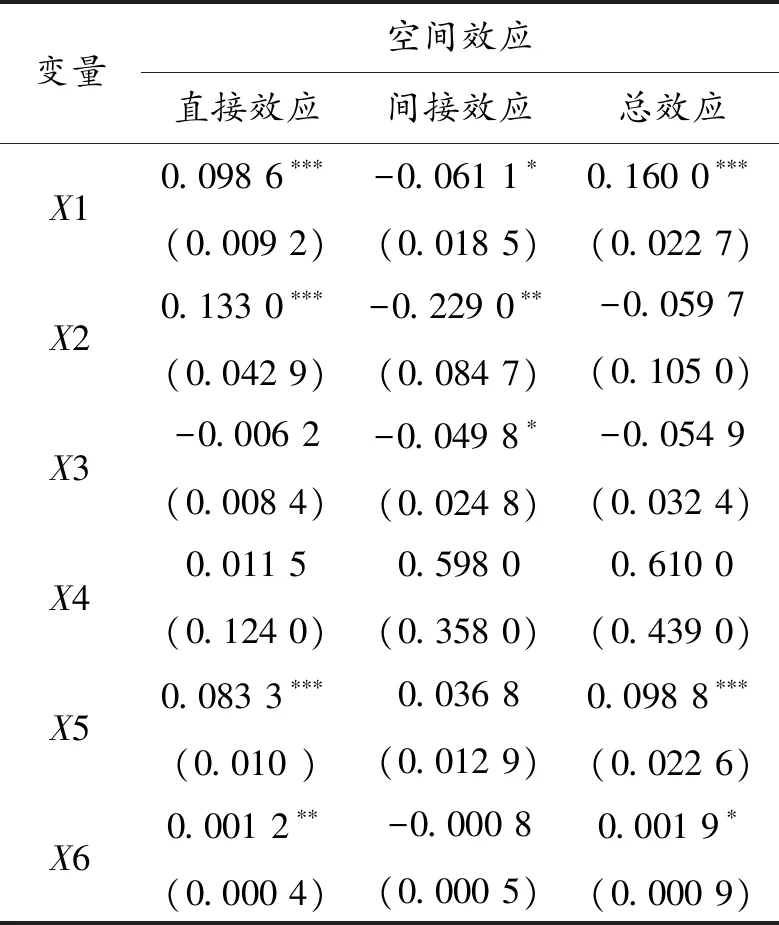

为分解长江经济带经济发展水平、政府财政能力、政府行政能力、对外开放程度、工业化水平等五大因素对于协调度空间影响的程度,依据空间计量模型Lesage等提出自变量长期静态均衡时对因变量的直接效应、间接效应和总效应,实证结果如表9所示。

① 直接效应表示本地区经济发展水平、政府财政能力等对于本地区协调度的影响,在本文构建的模型中,直接效应以在区域内传递为主。X1、X2、X5、X6的直接效应分别为0.098 6、0.133 0、0.083 3和0.001 2,意味着经济水平提高、政府财政支出增加、政府行政能力提高和对外开放程度增加都能促进本地区协调水平的提升。以政府财政支出为例,其传导机制为:政府财政支出增加会促进公共服务水平提高,从而使人民获得感增加进而促进人口集聚,人口集聚会使本地区人力资本增加从而促进经济水平的提升,经济水平提升的同时会提高新型城镇化水平从而使其协调度得以提高。并且从表9也可以看出第一驱动力是政府财政能力。

② 在空间杜宾模型中,间接效应是本地区自变量变化对相邻地区协调度影响的空间效应。X4、X5、X6的间接效应不显著,X1、X2和X3的间接效应系数显著为负,分别为-0.061 1、-0.229 0、-0.049 8,说明各个地区经济发展水平、政府财政能力和工业化水平在区域间体现出竞争关系,对相邻地区的协调度发展具有抑制作用。经济发达地区会对周边地区造成“虹吸效应”,吸引各种生产要素的回流和聚集,抑制相邻地区发展,为本地区协调度发展提供所需资源。

六、结论与对策建议

基于长江经济带2008—2017年的面板数据,在评价新型城镇化与公共服务协调度的基础上,利用空间杜宾模型对其协调度的时空演化特征和影响因素进行综合分析,得出以下结论:

第一,从新型城镇化与公共服务协调度来看,长江经济带新型城镇化与基本公共服务协调度整体呈现上升趋势,失调的地区占比下降一半;有3个地区是新型城镇化相对滞后型,其余8个均为公共服务相对滞后型,极差和标准差亦呈现波动下降的趋势,表明长江经济带地区间的协调度绝对差异呈现缩小之势;变异系数呈现波动下降的趋势,表明长江经济带协调度的地区相对差异亦不断缩小,落后地区在不断追赶发达地区。

第二,在新型城镇化与公共服务协调发展水平波动提升的同时,长江经济带空间格局呈现有序的分布特征,且地区空间集聚特征明显。从局部空间自相关来看,长江经济带新型城镇化与公共服务协调发展水平的空间特征主要表现为高高集聚和低低集聚,这表明二者的协调发展除了具有空间依赖性,还表现出空间异质性。

第三,空间杜宾模型的结果表明,经济发展水平、政府财政能力、政府行政能力和对外开放程度回归系数对于本地区的影响显著为正,说明能够促进本地区协调度的提升,但是对于相邻地区的系数显著为负,说明空间竞争效应会抑制相邻地区协调度的提升,即存在“虹吸效应”。通过“虹吸效应”,区域内率先吸引各种生产要素的回流和聚集,为本地区协调度发展提供资源。但同时工业化水平系数显著为负,说明工业化进程的加快在一定程度上阻碍了新型城镇化和公共服务的协调发展。因为工业化水平的提升是以占用社会资源为前提的,会对新型城镇化和公共服务的发展存在挤出效应,形成空间竞争效应,使得工业化水平制约协调度的提升。

根据以上分析,提出以下建议:

第一,坚持长江经济带各个区域协调发展,树立系统发展理念。当经济要素由“点—线”发展到“点—线—面”后,“面”的空间溢出效应会沿“线”向低级别的“点”和“线”扩散,形成新的区域增长极,通过增长极的辐射带动作用有力地促进周围大、中、小型城市协调发展。加强城市群内部和城市群间生产要素交流的广度和密度,促进长江经济带经济一体化发展。

第二,经济发展水平是影响新型城镇化与公共服务协调发展的重要因素,为保障长江经济带良好协调发展,各级政府应分别建立均衡的经济发展方略。中央政府宜采取积极主动的宏观调控措施,缩小上中下游的整体差距,设置向欠发达地区中小城市倾斜的公共服务建设专用款项,通过扶持中小城市基础建设、完善中小城市社会保障体系、加速中小城市文化教育事业发展等途径促进长江经济带各地区的公共服务均等化发展,从而抑制跨区域向发达地区集聚的畸形城市化;省级政府则应根据辖区内各地市的经济发展状况,综合运用财政、政策及产业扶持等手段,着力提升欠发达城市的经济实力,以促进各地城市化的均衡发展。

第三,转变政府职能,建设服务型政府。在实施新型城镇化的过程中要更加注重二者的协调作用,改变以往城镇化进程中盲目追求经济发展和城镇化率高速增长而忽视基本公共服务协调配置的做法,需要政府转变自己的角色,由经济建设型政府发展为服务型政府,逐步优化公共服务供给结构,加大对基础教育、医疗卫生等社会性基本公共服务的财政投入,有效满足广大民众最实际的公共服务需求。