基于核心素养下的高中政治知识构建与试题命制

2019-08-11魏明

摘 要:新课程理念下的高中政治试题命题侧重能力立意、素养立意,尤其注重考查学生的学科核心素养和学科思维能力。试题的命制,不仅是教学实施的推动力,也是教师专业发展的提升力,更是高中政治学科核心素养落地的设计力。

关键词:学科核心素养;知识体系构建;试题命制;学科思维

一、 立足命题质量,凸显课改精神

【原创例题】微信,作为一种全新沟通工具,正悄悄地改变着人们的生活方式。在“互联网+”的时代,微信更是被广泛运用于网络问政,成为公众传递社会声音和参与公共事务的新渠道,促进了指尖上的政民对话。

结合材料,运用公民权利与义务的相关知识,说明应怎样使用好微信。(10分)

【参考答案】

①在我国,公民享有的权利与应履行的义务是统一的。(3分)

②公民有权通过微信发表言论,参与网络问政,参与公共事务,推进民主决策、民主监督。(4分)

③公民在行使言论自由权利时要履行宪法和法律规定的义务,坚持实事求是,杜绝谣言传播。(3分)

二、 回归教学原点,明确命题意图

理念是行动的向导。新课程理念下的试题命制的立意,已经由知识至上转向核心素养。当然,这并不是知识目标不重要,而是更注重于知识的运用过程。通过知识体系的构建,实现知识的迁移,得到问题的解决,形成学科的学习轨程。基于此,上述例题的命制意图有:

(一) 三维目标考核

1. 知识立意

运用高中必修二《政治生活》的第一单元公民权利与义务的相关知识。其考纲要求掌握的内容有:我国公民的权利和义务;我国公民政治参与的途径和方式。

2.

能力立意

第一,从材料和设问中获取信息,并能够准确和完整地理解。

第二,能夠检索和选用自己“知识库”中的核心知识。

第三,能够运用辩证思维方法来判断、分析、解释生活中的现象,认识事物本质。

第四,能对获得的结论,通过探究提出必要的论据。

3. 素养立意

“互联网+”的试题素材选用,紧扣时代主题和现实生活,既聚正气凸显政治认同,又接地气引导学生树立公民公共参与,增强法治意识,推进情感态度价值观目标的达成。而辨析式问题设置,让学生经历自主辨识、分析的过程,自行作出判断,引导学生理性面对复杂的生活情境,在理性思考的基础上形成正确的价值判断。既关注过程,又不忽略结论,很好地实现了学科核心素养的落地。

(二) 现实意义

新课程背景下的试题命制注重能力立意,尤其是考查学生的学科思维能力。这要求在平时的练习测试中,尽量要让试题命制达到较高的导向性、实效性和针对性。任何具体的教学环节,都是基于学生主体差异而做的预设。只有以学定教,加强对命题意图的预设和学生学情的诊断才能构建高效课堂。

三、 践行学科素养,提升关键能力

学科关键能力可能帮助我们正确认识学科的价值和学习要求,理解如何运用所学学科去分析社会现象,从而提出有针对性的解决方案。对于主观题的解题,高中政治凸显出的关键能力是:确定知识范围、判断题型设置、材料信息运用。

(一) 确定知识范围

钟启泉说:“我们要理解单元设计的价值和运用,这是撬动课堂转型的一个支点”。因此,引导学生构建学科知识体系,并运用好教材的知识也是评价学生学科能力素养的重要指标。一般而言,教材知识内容可以分三个层次:微观知识、中观知识、宏观知识。

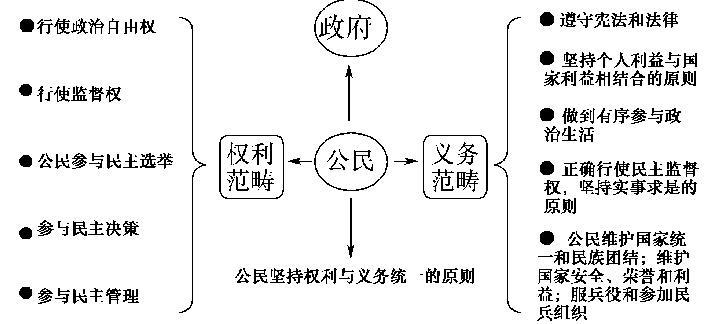

很显然,这道题的问题设问是指向“公民的权利与义务”,这是以单元为主线、以公民为主体的核心知识体系,属于中观知识。如下为“公民”主体的核心知识体系图示,其核心知识体系包括:第一层是公民的权利范畴,另一层是公民的义务范畴,这个体系本身就是在辩证思维的指导下梳理构建的。

(二) 判断题型设置

但是,又该如何在知识体系中运用好相关的知识内容呢?这要引导学生读懂设问,判断好不同题型的解题思路定位。本题在题型设置上属于举措类,但其设问中又强调“使用好”,说明设问的实质是指向于辨别事物的本质,并在此基础上做出具体阐述。举措类的解题思路为主、客体定位法,即确定:主体——谁在做——公民;客体——对象——做什么——使用好微信。既要“用”,又要“好”,这就是学科的辩证思维,而公民的权利与义务也是辩证统一的。说明核心知识和关键思维是有同一性的。

(三) 材料信息运用

筛选、提炼、分析材料关键信息,实现知识与题型的对接,达到破题目的。

四、 结束语

新课程背景下的试题命制是基于学生的认知和能力,又以提高学生的思维品质、探究能力和学科素养为出发点的。上述命制的例题通过特定的素材和问题设置,让学生在比较鉴别中坚定认识,价值冲突中深化理解,引领学生认可、信服、坚信根本价值标准。落实以立德树人为根本任务,帮助学生确立思想政治方向、提高思想政治学科核心素养。

作者简介:

魏明,福建省福州市,福建省平潭县岚华中学。