基于目标矩阵法的大学数字电子技术基础教材分析

2019-08-03杨乘韩丽

杨乘 韩丽

摘 要 对教材进行全面透彻分析,是教师上好一门课的准备工作中最重要的一环。因此,以目标矩阵法为教材分析方法,选择阎石的《数字电子技术基础》(第五版)中的“组合逻辑电路”为例进行教材分析,以期更好地把握教材内容,提高教学效率。

关键词 目标矩阵法;教材分析;组合逻辑电路;数字电子技术基础

中图分类号:G652 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2019)02-0053-03

1 前言

“数字电子技术基础”作为电子类专业的专业核心课程之一,在整个教学过程中起着承上启下的重要作用。因此,对其所用教材有一个准确清晰的认识,了解教材知识编排,分析知识内在的依存顺序是否符合学生的认知结构,是非常必要的。本文选择阎石主编的《数字电子技术基础》(第五版),以目标矩阵法分析其核心章节“组合逻辑电路”,以厘清教学思路,制定合理的教学序列,从而设计出更符合学生认知结构的教学过程。

2 教材分析和目标矩阵法

教材分析 教材是教师课堂教学的重要载体,每一本教材都是编写者智慧的结晶,教材的内容结构与编排顺序、练习题、语言字句以及其中的图表(画)都是经过反复推敲和精心设计的[1]。广义的教材分析通常包括对课程设置与课程内容组织结构的分析、课堂教学过程的分析、实施教学环境的分析,以及对课堂评价的分析。而本文主要针对教学内容进行分析。

教材分析的基本内容包括对教材层级结构的分析,以及根据分析出的基础层级结构对教学内容进行序列化[2]。其中,教材分析的方法主要有学习层级法、课题分析法、逻辑分析法、ISM法(解释结构模型法)和目标矩阵法。由于目标矩阵法综合了前四种方法的优点,因此,本文选取目标矩阵法作为分析方法。

目标矩阵法 目标矩阵法是一种用于分析教材的知识编排和教师决定教学序列是否合理、知识内在的依存逻辑顺序和学生认知结构是否矛盾的分析方法。其具体做法是将教材内容以矩阵的形式经过一定的操作处理,形成目标分类,制成形成关系图,进行结构化分析和序列化[3]。因此,目标矩阵法的具体分析步骤是:制定教学目标→决定具有形成关系的直接低级目标→列出目标矩阵→按目标水平分类→形成关系图。

3 基于目标矩阵法的教材分析:以“组合逻辑电路”为例

前面已经简要介绍了目标矩阵法分析教材的基本步骤,下面就以阎石主编的《数字电子技术基础》(第五版)中的核心章节“组合逻辑电路”为例,进行具体分析[4]。

制定教学目标 在此环节需要分析出该章节的教学目标、低级目标和前提知识。其中,低级目标是指在教学目标这个大目标下的若干个子目标;前提知识是指为达到教学目标这个大目标所需要的基础知识。

通过对“组合逻辑电路”进行分解和梳理,得到该章的教学目标(G)是:掌握组合逻辑电路的分析方法、设计方法及其应用。

需要的前提知识(R)是:以前三章的知识点为依据,即第一章的数制和码制、第二章的逻辑代数基础和第三章的门电路。

低级目标是:了解组合逻辑电路的含义及其结构特点;能进行逻辑功能的描述;掌握组合逻辑电路的分析步骤;能根据给定的逻辑电路分析其逻辑功能(应用);掌握组合逻辑电路的设计步骤;能根据实际的逻辑问题设计出实现该逻辑功能的最简单的逻辑电路(应用);编码器的逻辑功能、电路框图及其应用;译码器的逻辑功能、电路框图及其应用;数据选择器的逻辑功能、电路框图及其应用;加法器的逻辑功能、电路框图及其应用;数值比较器的逻辑功能、电路框图及其应用;竞争—冒险的概念及其消除方法。

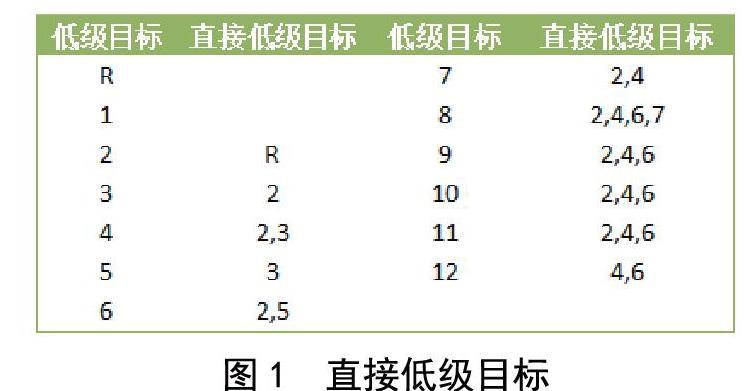

决定具有形成关系的直接低级目标 直接低级目标指的是为达到某一目标,首先要满足学习这一目标所必需的前提条件才可以,故称这个前提条件为直接低级目标。这一步骤的目的有两个:一是从教师角度看,可以让教师在教学过程中有根据地选择先呈现哪部分知识、后呈现哪部分知识;二是从学生角度来看,学生只有掌握了这一知识点后,才能够顺利学习以该知识点为基础的其他知识点。按照此方法就可以初步得出哪些知识点之间有关联,是直接的还是间接的关联。一般以表格的方式反映各知识点之间的关联,如图1所示。

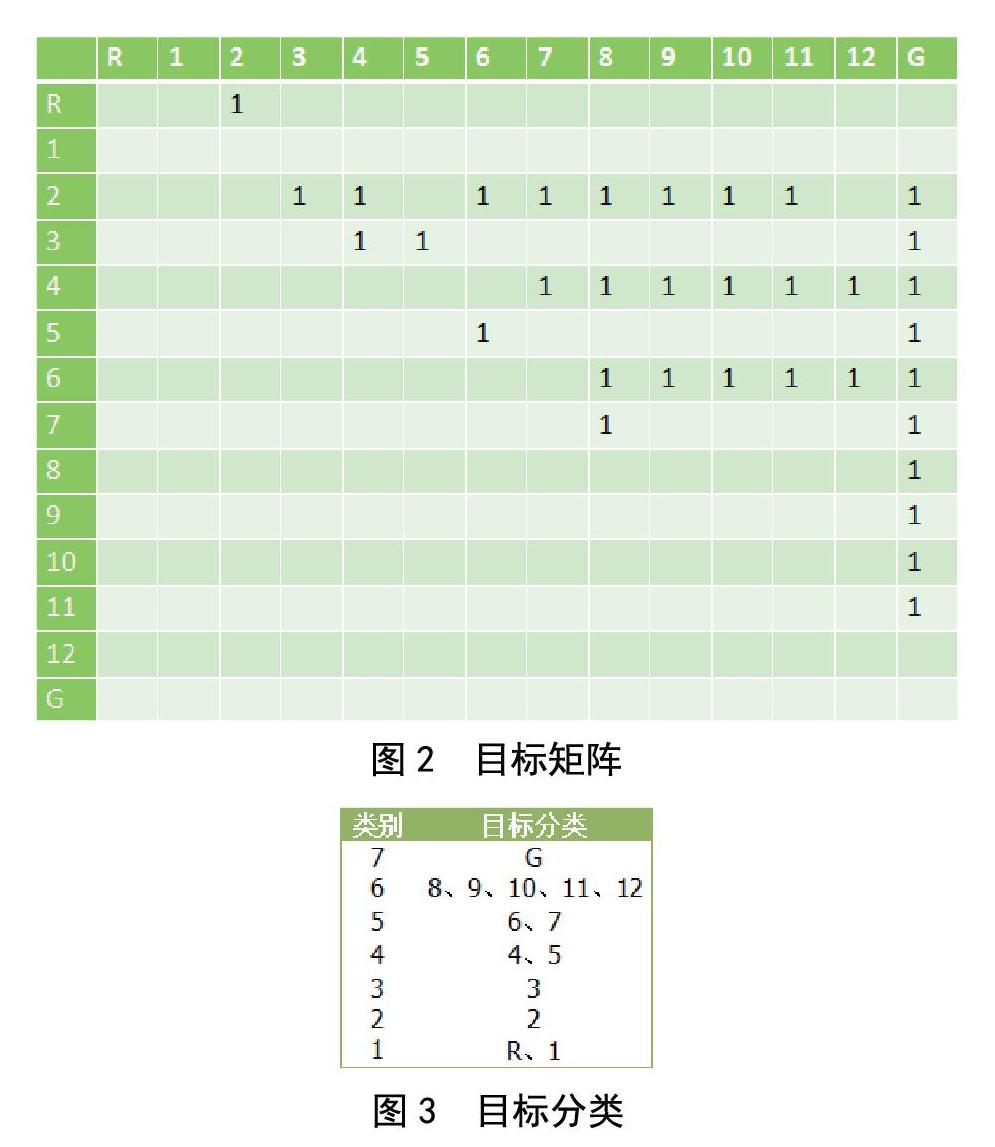

列出目标矩阵 在列出具有形成关系的直接低级目标后,就可以得到目标矩阵。首先,将教学目标以及前面分析得到的各个低级目标作为横轴和纵轴。这个目标矩阵的横轴和纵轴都是前提知识和低级目标,通常按照制定教学目标时对其标注的序号来排列。其中位于横轴上的目标统称为高级目标,而位于纵轴上的目标则统称为低级目标。其次,如果位于纵轴上的某一低级目标是位于横轴上某一高级目标的直接低级目标时,就要对它们的交点位置做标注,通常标注为1。按照此方法,就可以得到完整的目标矩阵,如图2所示。

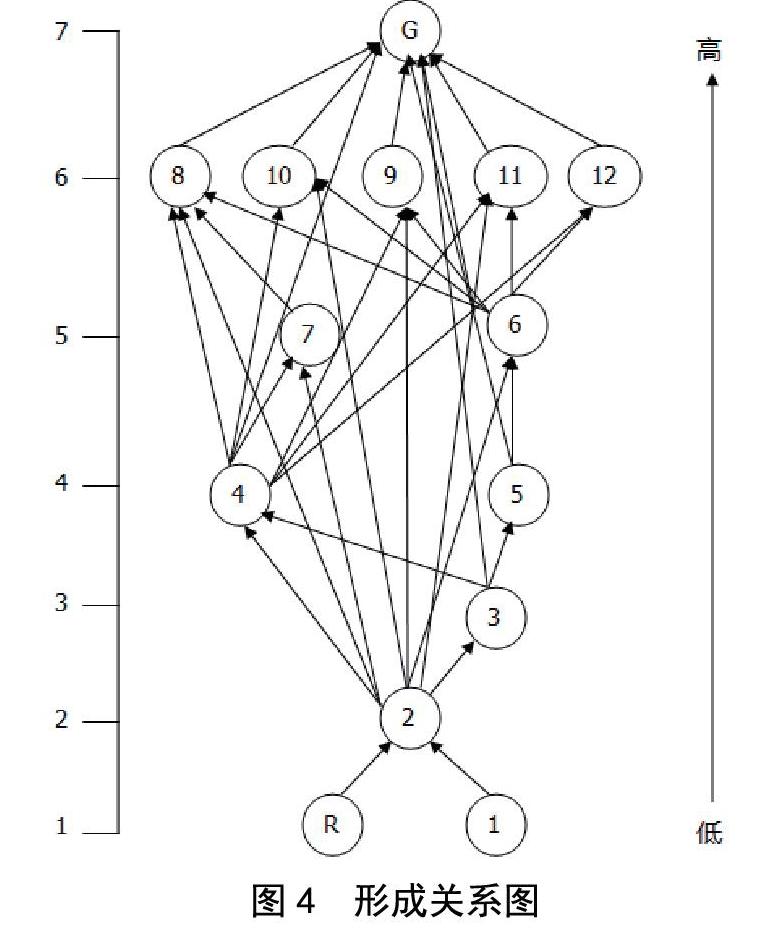

按目标水平分类 此部分是为了确定知识点的层级关系。首先观察目标矩阵的横轴,找没有标注1的列,再在纵轴上找到没有标注1的序号,将这个序号所在行所有的1清零,并將没有标注1的序号作为第一个层级。清零之后再看横轴,除去刚刚已经看过的列,找到行清零后的列为空的序列号,作为第二个层级。以此类推,最终得出所有目标的不同层级排列,通常以表格的形式来表示,如图3所示。

形成关系图 最后一个步骤就是将形成的层级关系转化为图呈现出来:把各个目标之间,直接低级目标和其他高级目标之间用有向的箭头连接起来,最终形成一个由低到高的目标层级图,如图4所示。

4 目标矩阵法分析结果

要想得到最终的教学活动序列,需要考虑以下因素:

1)按照低级目标先于高级目标的原则排列;

2)在多个同级别的教学目标中,先安排有较多直接低级目标的教学目标;

3)在多个同级别的教学目标中,先安排基础性的教学目标;

4)在多个同级别的教学目标中,基础性和直接低级目标数目一样时,教师可以根据经验决定排列的顺序[5]。

通过前面的分析,再考虑以上几点因素后,最终得到“组合逻辑电路”的教学活动序列:R→1→2→3→4→5→

6→7→8→9→10→11→12。

通过以上结果可以看出,总体分析的结果和课堂教学预设是基本一致的。因此,教师可以根据这个顺序来组织教学,既符合教材知识编排顺序,也符合学生的认知结构。

5 结语

通过目标矩阵法对教材进行分析,一方面可以让教师明确教材的展开顺序,从而设计出更有利于学生学习的教学活动,使得课堂教学效果更佳;另一方面可以通过这种分析方法,使得教师在进行教材分析时创新地发现其中更佳的教材内容编排顺序,具有逐步培养其课程开发能力的作用。

参考文献

[1]吴立宝,王光明,王富英.教材分析的几个视角[J].教育理论与实践,2016(23):39-42.

[2]侯承宇.基于目标矩阵法的科学教材分析[D].上海:华东师范大学,2011.

[3]傅德荣,章慧敏.教育信息处理[M].北京:北京师范大学出版社,2001.

[4]阎石.数字电子技术基础[M].5版.北京:高等教育出版社,2011.

[5]吕超,彭云.解释结构模型(ISM)法在农业高校教材分析中的应用研究[J].安徽农业科学,2011,39(30):19000-19001.