语用视角下杜少卿话语中的礼貌观分析

2019-08-02王芳

王 芳

(东华理工大学,江西南昌 330000)

1 研究背景及意义

语用学与说话人、听话人、意图、理解、语境、行为等密不可分。人物语言可以展现人物的心理活动,可以塑造人物形象。《儒林外史》是清代小说家吴敬梓创作的一部以明代历史为背景的旨在讥刺科举制度的作品。小说中的人物刻画栩栩如生,而杜少卿是作者笔下最殷情称颂的理想人物,所以作者对其描述较多,因此杜少卿的形象就更加活灵活现,耐人寻味。一直以来研究杜少卿的学者众多,但是大多站在文学角度对杜少卿这一人物形象特点进行分析,从语用学的角度对杜少卿话语进行分析的方法暂时还没有出现,因此笔者此次通过用语用学的方式,将杜少卿的话语整理出来并选取其中最具有典型性的话语,从对会话原则的遵守与违背来分析杜少卿的话语,进一步挖掘出杜少卿这一人物形象的特点。另外,杜少卿的语言与其真儒士的性格也有很大的联系,通过对杜少卿的话语研究,我们可以探究出杜少卿话语中蕴含的独具特色的中国式礼貌,这对之后的文学作品解读以及传统文化的研究也有极大的帮助。

2 杜少卿话语的分析

2.1 会话原则的遵循

(1)遵守谦逊原则:尊敬长辈,孝顺有加

在吴敬梓的笔下,杜少卿对所有的长辈都极其的恭敬孝顺,例如:

杜少卿又留住了一日……说道:“先君拜盟的兄弟,只有老伯一位了……小侄也常到镇上请老伯安。”[1]

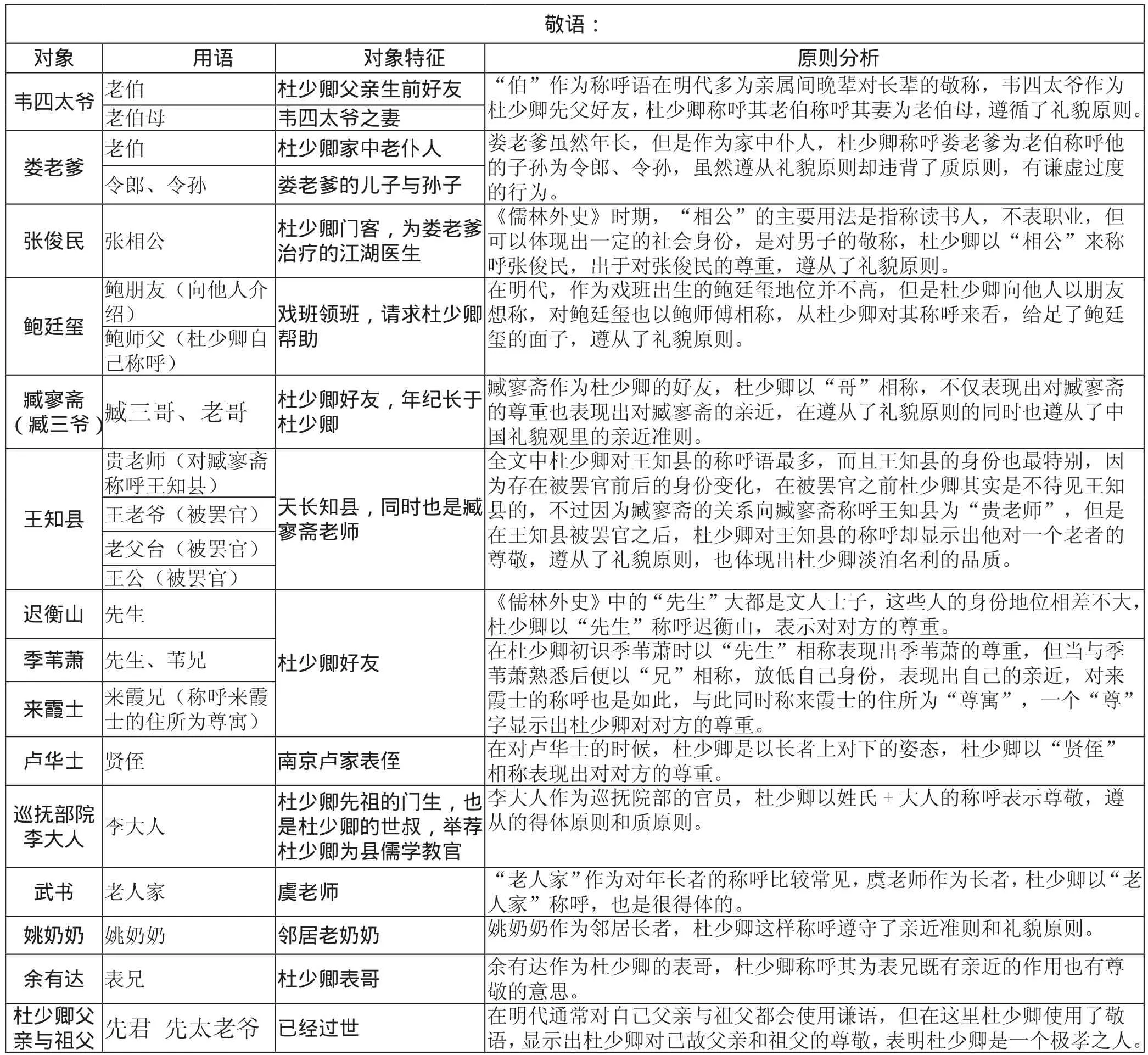

汉语文化崇尚礼貌与谦让,这在敬语和谦语的使用过程中非常明显,而在具体的语言使用过程中,选择的称呼语越表示亲近,所给的面子就越大,也就越有礼貌。称呼语代表了人与人之间的一种社会关系,称呼准则[2]就是用适切的称呼语主动跟对方打招呼。《儒林外史》中,文人使用称呼语很注意,尤其是杜少卿,他在称呼别人时刻不忘敬语,自称是也多用谦语。

从表1的表格汇总中我们可以看出杜少卿在与人交谈过程中是非常谦虚恭敬的,杜少卿的话语中敬称展现了“先、尊、令、贤”类敬称词的使用情况,谦称中则主要涉及谦称自己及亲友的“家、舍、愚、敝”类称谓语。不过很多时候,杜少卿却有过度谦虚的嫌疑,例如对待娄老爹,而这些过谦原则的体现可以使交谈主体形象更为谦卑。通过这些我们可以看出来杜少卿是一个礼貌谦卑的谦谦君子,但也有一些酸腐文人形象。

(2)遵守慷慨原则:平居豪举,慷慨侠义

杜少卿为人坦荡,对人慷慨侠义,在文中也有很多地方体现出来,例如:

杜少卿惨然道:我那里要你还……又道:“杨司务,这事你却不可记在心里,只当忘记了的……这是我该帮你的。”[1]P217-218

杜少卿得知杨司务准备用几两银子办葬礼,虽然自己闲钱所剩无几,仍然资助杨裁缝葬母银钱,尽力地去帮助他。从“那里要你还”这句可以看出杜少卿在帮助别人的时候是不求回报的,表现出杜少卿对人的慷慨,遵从了慷慨原则。另外杜少卿对杨司务葬母感同身受,不仅安慰他,还叮嘱杨司务“不可记在心里”“只当忘记了的”“这是我该帮你的”。这些话语中表现出了对杨司务的关心,当他在帮助他人的时候也不想别人有心理负担负。在这里慷慨原则和得体原则的遵守使杜少卿身闪现着人性的光辉,而在中国的礼貌观中,经常也会有这样的礼貌现象出现。

2.2 会话原则的冲突

礼貌原则的冲突性[2]P109是指礼貌原则中各条准则或次准则在同一话语中,或在相同的语境之下,可能会发生冲突。在杜少卿的话语中,会话原则的遵循处处可见,但是由于听话人的身份以及杜少卿所在的语境的不同,杜少卿也会出现会话原则的冲突及违反之处。

(1)谦逊原则与一致性原则的冲突

杜少卿道:“小侄菲才寡学,大人误采虚名,恐其有玷荐牍。”……杜少卿道:“大人垂爱,小侄岂不知?但小侄麋鹿之性,草野惯了,近又多病,还求大人另访。”……杜少卿就不敢再说了[1]P229。

杜少卿本有极好的出仕机会,安徽巡抚李大人推荐他去应朝廷为招贤而开设的博学鸿儒之试,若是常人定会视为荣耀感激涕零,但杜少卿先找借口,推辞未果,又装病不愿赴京。这段话中,杜少卿遵从了谦虚准则,却有意违反合作原则中的质准则(所提供的信息应是真实的,不要说自知是虚假的话。)[2]P68,虽然他满腹经纶,在这里却说自己菲才寡学,还找借口称病,目的是想打消李大人让自己做官的想法,从而产生了谦逊准则(尽量少赞誉自己,多贬低自己)与一致准则(尽量增加双方的一致)两者相冲突,违背李大人的意愿,表现出了自己不愿当官的心意。但是在整个对话过程中,杜少卿对李大人恭敬有加,在对待李大人的时候又遵从了亲近原则[4],自称“小侄”,拉近了与李大人的关系,并用了问句,一个“岂”字,加强了语气,强调自己明白大人的好意,但是因为自身原因,无法胜任,以便于更好的婉拒李大人的好意。

(2)慷慨原则与得体原则的冲突

作者笔下的杜少卿是一位文采出众,待人有礼的真儒士,但是在文中杜少卿也有不礼貌的时候,例如:

杜少卿道:“呸!我当你说甚么话,原来是这个事!也要大惊小怪,磕头礼拜的,甚么要紧?我明日就把银子送来与你。”[1]P220

表1 杜少卿在《儒林外史》中的敬语与谦语汇总:

臧寥斋因为买秀才的事项找杜少卿借三百两银子,杜少卿爽快应允。在礼貌原则中,慷慨原则是从说话人的角度来说的,以说话人为出发点,而得体原则是以听话人为出发点。此时从杜少卿的角度来说,杜少卿拿出自己的钱财来帮助臧寥斋,杜少卿受益少,受损多,遵从了慷慨原则,杜少卿因为帮助他人最终散尽家财,也表现出他的慷慨。然而,这么一位谦谦君子,真儒士,在这里说的话却有失文雅的,一个“呸”字,再加上之后看似责备的话,无论是从语气上还是语义上都是责备式的,损害了臧寥斋的面子,违背了得体原则。杜少卿在这里的话符合慷慨原则却违背了得体原则,其实这种说话方式在中国的语言交际中经常出现,一般发生在关系比较亲密的语境之下,在中国有普遍性,虽然话语看似不礼貌,但并不会影响说话人与听话人的关系。

3 结论

在语用学视角下,利用会话原则对杜少卿的话语进行分析,我们可以看出来,杜少卿是典型的中国古代知识分子中真儒士的形象,杜少卿在与别人交谈时的言行举止都是极其谦卑有礼的,他总是会抬高别人,维护别人的面子,让听话者感受到被尊重,杜少卿的一言一行无不遵从着礼貌原则。当然有时候杜少卿也会有与会话原则相冲突的地方,但是这些冲突之处往往更能体现出杜少卿人物的形象特点。中国式礼貌最大的特点就是“礼”,[5]通过分析杜少卿话语中的礼貌观得出,当遇到自己或与自己相关的事物时要“贬”,要“谦”;遇到对听话人或与听话人有关联的事物时要“抬”,要“尊”,这是最富有中国文化特色的礼貌现象。中国自古就是礼仪之邦,中国的传统礼貌观远远不止这些,还有很多需要我们去继续挖掘的地方。