二次开发教材提高小学科学课堂教学有效性的策略探究

2019-08-02赵洁云

赵洁云

摘 要:基于教材,立足学生,对教材进行“重构、整合、拓展”二次开发基础教材内容,创造性地使用教材。在二次开发基础教材的实施过程中,以“深切关注学生”为中心,把握原则,讲究策略,建构有效课堂。以教科版小学科学四年级上册《风向和风速》为例,浅谈二次开发教材提高小学科学课堂教学有效性的策略探究。

关键词:教材; 二次开发; 有效性; 策略

中图分类号:G623.6 文献标识码:A 文章编号:1006-3315(2019)11-050-002

著名教育家叶圣陶老先生有一句名言:“教材无非是个例子。”教材只是作为新课的备课依据,要想教的好,学生学的好,更要靠老师善用教材,创造性的使用教材。在研读教科版小学科学教材时,不难发现教材中各单元之间看似独立存在、毫无关联,其实纵观整个教材体系,它们还是各自独立又相互关联的。传统的教学习惯每节课的教学各自为政,创造性的使用教材应该更多的鼓励老师加强教学内容的整合,统筹安排教学活动。笔者在执教四年级上册教材《风向和风速》一课时做了以下的思考。

一、重构教材,优化设计

(一)关注学生生活经验的重构

气象科学是一种我们身边的科学,学生的日常生活经常接触一些天气现象,对天气的初步认识源于他们对生活的直观感受,因而是熟悉的。在教学“搭支架”时可以收集一些源于学生生活经历和经验的例子来组织教学。例如放风筝的时候我们能通过风筝感受到风的大小和风往哪个方向吹,这与气象学上的风速和风向类似。不必拘泥于教材中现成的“树枝摇曳,红旗飘动”的传统素材,打破原有教材内容的局限。再例如在《风向和风速》一课中,确定风向是学生认知的难点。文字的抽象解释对孩子的认知是片刻短暂的,不妨设计一个他们熟知的生活小实验:用电吹风从不同方向吹头发,观察头发飘动的方向,这样看似抽象的问题也就迎刃而解了。

(二)关注学生已有认知的重构

气象科学理论是由一系列科学概念、定律所组成的严密体系,它的确定性和量的精密性对学生而言又是陌生的。例如确定风向一直是学生需要突破的难点,风向是指风吹来的方向。例如北风是指由北向南吹来的风。在科学上,确定风向经常要借助方位图来描述风向。方位图学生可能是陌生的,但是对于“上北下南,左西右东”的方向学生是熟悉的。我们不妨从学生在方向上的已有认知进行延伸,建构风向的概念。

二、整合教材,深度开发

(一)教材内整合,化繁为简

在接受新事物时要遵循一定的逻辑顺序,从具体到抽象,从特殊到一般,先演绎后归纳,这个既是我们认识事物的一般逻辑规律,也是学生的学习规律。

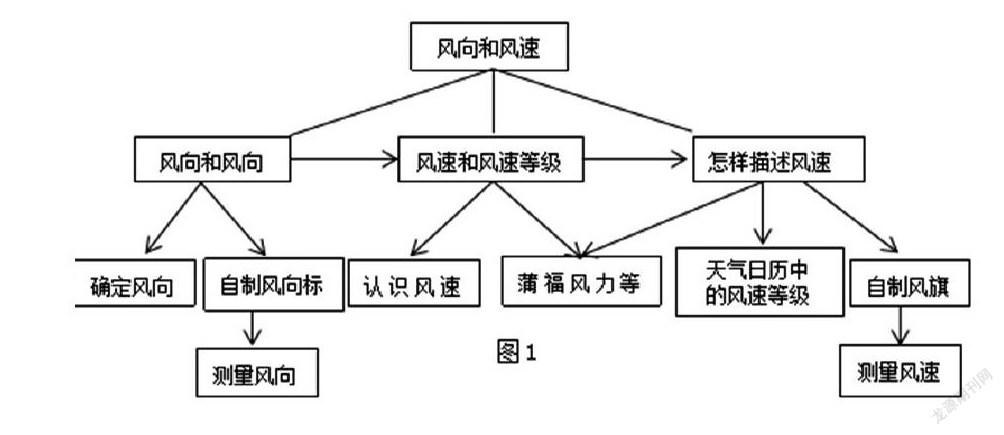

如图1,在《风向和风速》一课中若完全按照教材的编排顺序,大致教学流程如下图。教材内容主要分三个板块,每个板块下面编排的板块内容较多,活动安排零碎,信息量过大。若要按照教材照本宣科,课堂教学极有可能成为“满堂灌”。

其实在本课的教师教学用书中,编者建议可以安排两课时,本课可以划分成两部分:第一部分为风向和风向标,第二部分为风速和风速等级与怎样描述风速。若这样拆分又难免觉得课堂内容过于单薄。在基于教材特点,充分考虑编者意图,关注学生发展的基础上,考虑适当改变一下教材板块教学的顺序,适量增减教材的活动内容,调控好课堂密度,这样才更符合学生的认知规律,设计出更高效的课堂。

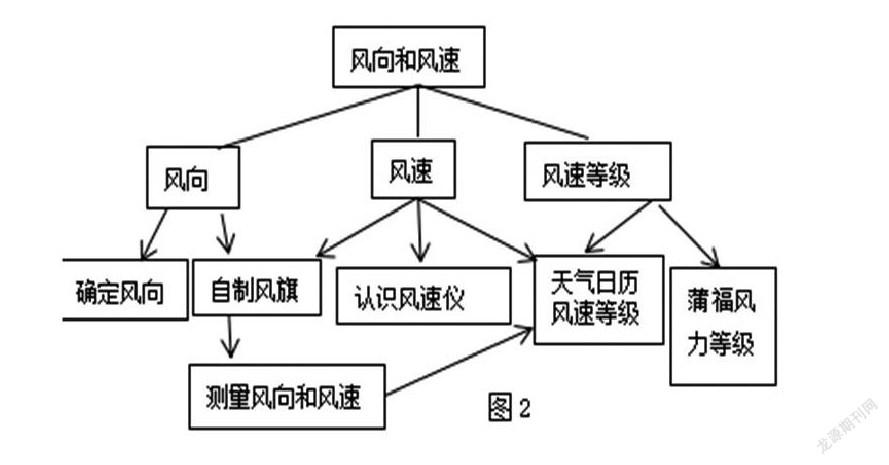

如图2,适当调整板块的教学顺序依次为风向——风速——风速等级。认识风向和风速并学会描述它们是本节课的重点。在二次处理教材时,可以将教材第三板块“怎样描述风速”的相关内容进行简单拆分,调整到风向后面,并且将测量风向和风速的两个实验整合在一起,都共同使用风旗的实验。

教材板块内容经过上述修改整理后,思路更加清晰有条理。由此可见,我们在对教材进行二次开发的过程中,要增强对教材内容批判性的理解,要有选择的筛选,要真正做到用教材,而不是简单的教教材。在删减整合教材的同时,也要考虑一定的限制性,不能过难过易,偏离了教学的中心目标和内容。

(二)学科间整合,化难为易

新课程改革的深入对传统课堂教学模式进行了创新和改革,学科间的壁垒被打破,各学科课程的教与学在不断地渗透和融合,这种开放式的课堂教育打破了传统单科的局限性,让课堂充满生机,让课堂变得高效。

1.历史故事导趣。导趣就是由学生的认知兴趣去驱动学习。在设计《风向和风速》一课时,可以巧妙搜集一些学生喜闻乐见的历史故事去建构情境,引发他们的情感参与,用“历史的力量”去激发他们的探究兴趣和学习期待。

(1)火燒赤壁。著名的赤壁之战取胜关键是巧用了孙子兵法中的火攻计,火攻最关键的就是巧借风。诸葛亮知道严寒季节在一定天气条件下也会刮东南风,凭借他多年观测天气积累的经验,巧借东风,火烧战船,打败曹操。原来风也能决定一场战争的胜负。

(2)郑和下西洋。在没有蒸汽机的时代,船队远行必须依赖季风和洋流的帮助。郑和的船队一般会选择冬季出发,这时候偏北风南下,有利于船队向南航行。返航则在夏季,偏南风吹送下船队先向东再向北,才能返回故土。原来郑和下西洋也是要借助风才能顺利完成。

乌申斯基曾说:“没有丝毫兴趣的强制性学习,将会扼杀学生探求真理的欲望。”学习的过程不该都是枯燥无味的,课堂教学也可以讲究一定的趣味性来吸引学生的注意力,从而激发他们的学习兴趣。深化课堂教学,要善于创设教学情境,关注思维与趣味的碰撞。

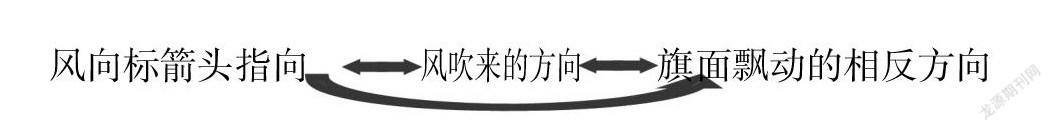

2.数学方位图导学。导学,顾名思义是引导学生发现、归纳、学习。小学科学的教学实施也离不开数学知识,如何巧用数学,对科学知识的掌握和运用有很重要的作用。在科学研究过程中所要求具备的一般思维方法和操作技能包括观察、推测、分类、测量、计算等。数学是一门工具性学科,它能辅助我们更好的探究一般科学规律。数形结合一般是小学数学课中常用的解题方法,数学中的数图也经常被运用到小学科学抽象概念的学习中。例如:风向标的箭头指向的是风吹来的方向,而旗面飘动的方向与风向相反。我们借助数学中画图帮助我们搞清楚这些方向之间的关系。

风向标箭头指向 风吹来的方向 旗面飘动的相反方向

3.诗歌谚语导读。导读,读是浏览感知的意思。语文从表面上看与小学科学教学毫无关联,实际上很多地方是相互交叉渗透的。将抽象的气象科学知识与语文中的诗歌谚语相结合,感受文字的力量,体会气象科学的魅力。

(1)风等级诗

气象学家通常把风速记为13个等级

“蒲福风力等级”表经过开发融合后变成了一首朗朗上口的诗,不仅有利于教材知识的掌握,更是让学生以一种较欢快的方式接受,大大地缩短了死记硬背的教学模式,简化明了,提高了效率。从某种意义上而言实现了教与学的双赢局面。

(2)生活谚语。气象谚语在我们生活中比较常见,但是还没有完全融入到我们实际生活应用中。我们比较常见的一些谚语在我们生活中,让学生在实际生活经验的总结上进行教学,会取得更有效的效果。下面是一些谚语的汇总,在谚语学习中渗透气象教学。

风静又闷热,雷雨必强烈 海水起黄沫,大风不久过。

黑云是风头,白云是雨兆 东风送湿,西风干;南风送暖,北风寒。

三、拓展教材,提升发展

“课堂小天地,天地大课堂”,气象科学是一门自然科学,教师要引领学生在基于教材的基础上超越教材,从课堂走向课外,多组织气象观测活动,培养他们解决实际问题的能力。在基于教材学习内容的基础上,设计围绕“风”为主题的气象观测综合实践活动,拓展教材:

1.观测并记录一个月内学校的风向和风速在发生什么样的变化?

2.上网搜集资料,了解更多测量风向和风速的仪器,并尝试制作。

3.根据学校所在区域的气候类型和特点,分析当地风向和风速的变化规律,以及对人们生产生活产生的影响?

“知”与“行”的有机结合,让学生在亲身体验中获得第一手的感性认识,这种认识是生动的、深刻的、持久的。这种实践认知可以使学生对气象科学知识有更加强烈的探究欲望,也更容易理解和接受。深切关注学生在体验式的课堂内外的发展,有效提高课堂教学的效率,培养科学实践能力。

四、一点感受

关于教材,路培琦老师有一段精辟的论述:“教材是什么?教材就是提供给老师进行教学的素材,是给你一个思路,你遇到这个素材和思路,要想办法达到你制定的教学目标,因此你就不能照本宣科,把教材当成圣经来念。”总而言之,教师在对小学科学教材二次开发的过程中都应该以“关注学生”为中心,教材的处理必须是以生为本,采取有效的课堂措施来提高课堂教学效率,让学生的学习在课堂上真实发生,让学生真正有所得、有所学、有所悟。

参考文献:

[1]牟亚杰.从“教教材”到“用教材教”的两种教学效果——《气象与我们的生活》课例研究[J]科学中国人,2015(9):273-274

[2]王秋.打造生機盎然的综合实践活动——《气象与我们的生活》教学例谈[J]新课程.小学,2017(10):237