河北沿海夏季斑鰶资源变动与分析

2019-07-30高文斌李怡群张海鹏许玉甫王慎知王真真刘金珂

高文斌 李怡群 张海鹏 许玉甫 王慎知 王真真 刘金珂

摘 要:通过对河北省近海斑鰶(Konosirus punctatus)资源状况进行研究发现,近几年夏季斑鰶生物量存在较大波动,其相对重要性表现为重要种,分布海域集中在天津和沧州海域。通过对比历史数据发现,整个群体组成小型化问题突出,根据现有的资源状况提出了相关养护意见。

关键词:河北沿海;斑鰶(Konosirus punctatus);渔业资源

斑鰶(Konosirus punctatus),隶属于鲱形目(Clupeiformes),鲱科(Clupeidae),斑鰶属(Konosirus),又称刺儿鱼、气泡鱼、磁鱼等,因鳃盖的后方有一块黑色斑点而得名。斑鰶体侧扁,呈长椭圆形,成鱼全长约20 cm,为暖水性近海结群性小型鱼类,适盐范围较广,主要以浮游植物为食,也食浮游动物和底栖生物[1]。由于河北近海传统的高值鱼类(小黄鱼、银鲳等)资源衰竭,斑鰶已经成为河北近海捕捞的重要经济品种之一。笔者以2006-2018年河北省夏季海洋渔业资源调查资料为依据,对河北近海斑鰶的生物量年间变化、空间分布特征进行了研究分析,并提出渔业资源保护及可持续利用的建议。

1 材料和方法

1.1 调查方法

生物样品采集与分析主要按《海洋调查规范》的技术要求进行[2]。租用132.4 kW的渔业生产船只,使用单拖网(网口宽12 m,网目20 mm),在设定的站位拖网1 h,拖速2~3 kn,进行渔业生物取样调查。在船上分析和记录每站渔获物的数量和重量,填写拖网记录卡片。将所取样品包装并扎好标签,填写记录表后,及时冰鲜保存,尽快送回实验室进行生物学测定;同时分析渔获物的其他种类与数量。

1.2 调查时间与站位设置

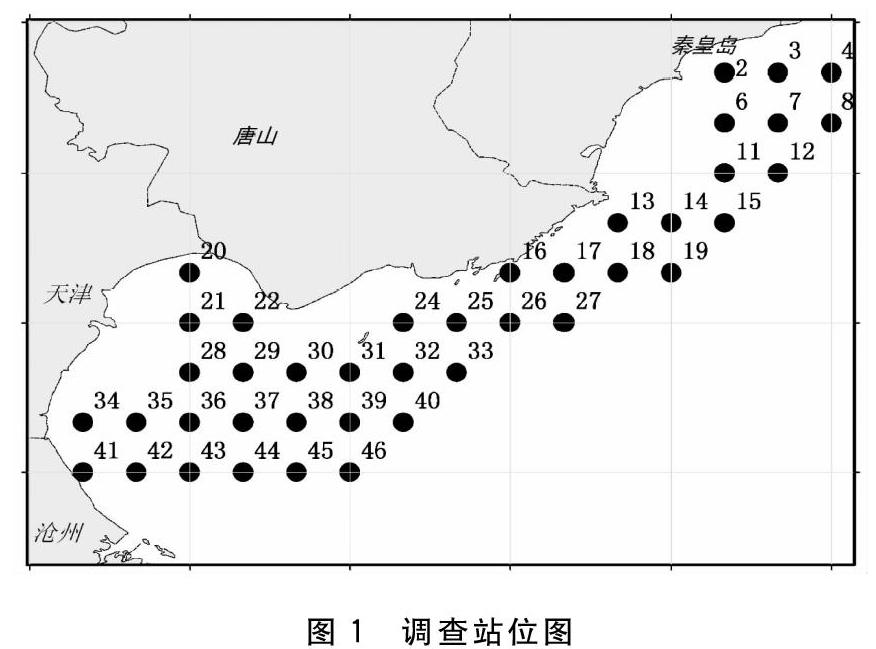

调查时间为2006-2018年夏季8-9月,站位布置见图1,每年的有效站位见图6。

1.3 数据处理

相对重要性指数(IRI)计算公式:IRI=(W+N)F

公式中,N为某一种类的尾数占总尾数的百分比;W为某一种类的重量占总重的百分比;F为某一种类出现的站数占调查总站数的百分比。IRI值大于1 000的种类为优势种;在1 000~100之间为重要种;在100~10之间为常见种;在10~1之间为一般种。

斑鰶性腺成熟度分为6期,I 期:性腺尚未发育的个体;II 期:性腺开始发育或产卵后重新发育;III 期:性腺正在成熟的个体;IV 期:性腺即将成熟的个体;V 期:性腺完全成熟,即将或正在产卵的个体;VI 期:产卵排精后的个体。本文中的V-VI期:表示性腺完全成熟已经排卵,但没有排卵完毕的个体。

使用Excel和Origin 8.5软件对数据进行处理与绘图,使用ArcGIS 9.3绘制空间分布图。

2 调查结果

2.1 生物量年间变化

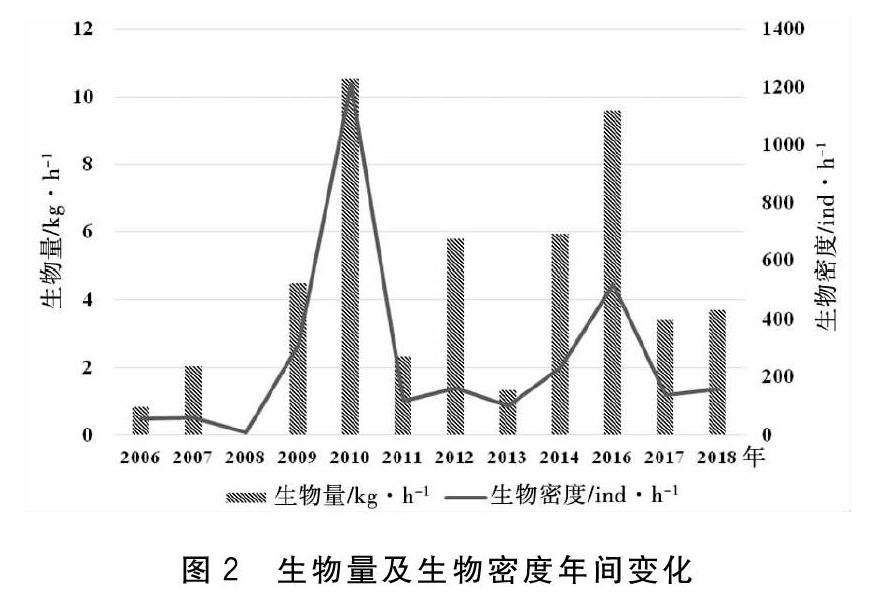

2006-2018年平均生物量均值为4.17 kg/h,其中2010年平均生物量最高,为10.54 kg/h,2008年平均生物量最低,为0.03 kg/h;与之相对应的2006-2018年平均生物密度为256 ind/h,其中2010年平均生物密度最高,为1 211 ind/h,2008年平均生物密度最低,为6.5 ind/h,各年间的生物量范围及生物密度范围详见表1。根据图2中资源变化趋势来看,斑鰶资源的变动较大,平均生物量有两个明显的高峰,一个是2010年的10.54 kg/h;另一个是2016年的9.59 kg/h,生物密度也有同样的趋势,这大致将河北近海斑鰶资源的变化分为两个阶段,一个是2006-2013年;另一个是2013-2018年。从个体重量来看,2016年的个体重量为18.4 g/ind,要明显大于2010年的8.7 g/ind,这说明2010年个体偏小。从整个调查过程中样品的出现频率来看,2008年出现频率仅为11.1%,这与其低生物量和低生物密度的结果也相对应。其余年份中,2009年最高,出现频率为78.3%,其次为2006年,出现频率为71.4%,余下各年在35%至60%。尤其是2016-2018年,3年的出现频率稳定在60%以上,说明这三年夏季河北近海的斑鰶资源的捕获概率相应提高,斑鰶资源渔场分布范围较大。

从斑鰶生物量占整个鱼类资源的比重来看,2006年鱼类平均生物量为71 kg/h,斑鰶所占比重为1.2%,2008年仅为0.2%,2009年之后斑鰶在鱼类资源的比重明显提高,大部分集中在10%~20%之间,但在2012年和2016年这两个整体鱼类资源生物量相对较小的年份中,其比重达到了35.6%和35.4%。在2017和2018年,比重稳定在10%左右,详见图3。从生物密度的角度来看,其变化情况与生物量大致相同,不同点在于2012年,斑鰶生物密度比重只有9.5%,跟生物量比重的35.6%相差较大,这是因为2012年斑鰶样品的单个鱼体重量较高,造成生物量比重高,但密度比重低。

2.2 优势度

从相对重要性指数IRI来看,斑鰶2006-2018年IRI指数更多的集中在100~1 000之间,对应的优势类型为重要种,其中2006年为一般种(10~100之间),2008年为常见种(1~10之间),2010年和2016年为优势种(大于1 000),還有个别几个年份,IRI接近1 000,如2009年和2012年。

2.3 空间分布特征

从2006-2018年斑鰶的生物量分布来看,斑鰶主要集中在渤海湾天津、黄骅近海以及秦皇岛近海水域。2006年生物量范围为0.13~4.33 kg/h,高生物量区域集中在滦河口外海。2007年生物量范围为0.1~24 kg/h,高生物量区域集中在渤海湾天津及黄骅近岸的43、36站位。2008年只有3个站位采集到样品,均集中在渤海湾中部水域。2009年分布比较集中在渤海湾天津、黄骅近海,43、44站位生物量均达到20 kg/h以上。2010年高生物量站位明显集中在渤海湾天津近海水域,其中44号站生物量达到103 kg/h,42号站位达到73 kg/h。2011年平均生物量为2.33 kg/h,高生物量站位明显集中在滦河口外,其中11号站生物量达到12.1 kg/h,19号站位达到43 kg/h。2012年有两个高密度区域,天津近海及秦皇岛近海区域,其中11号站位生物量达到72 kg/h,28号站位达到75 kg/h。2013年高生物量站位明显集中在天津近海,其中35号站生物量达到23.4 kg/h,此外滦河口南部水域有少量分布。2014年高生物量站位明显集中在天津近海,其中21号站生物量达到180 kg/h。2016年除了渤海湾天津近海水域外,在曹妃甸水域也有高密度区域。2017年与2018年的分布比较相近,均是在渤海湾中部有相对集中的分布,在秦皇岛近海有低密度区域。

2.4 渔业生物学

为了研究斑鰶的产卵时间,我们采集了春季4-7月的斑鰶成鱼进行性腺分析,通过对亲鱼性腺成熟度分析可以推断出亲鱼大概产卵时间,通过图7中斑鰶的性腺发育情况可知,河北沿海斑鰶产卵时间主要集中在4-6月,4月和5月是产卵的高峰,到7月采集到的成鱼均为产卵完毕的群体。

从体长体重的分布来看,夏季群体的体长范围为75.7~133.7 mm,平均体长为109.1 mm,其中优势体长在100~120 mm之间,占样品总数的71.6%,体重范围为5.4~29.2 g,平均体重为14.2 g,其中优势体重在10~20 g之间,占样品总数的78.6%。除此之外,我们将同年春季和秋季的样品做了同样的分析。春季群体的体长范围120.2~189 mm,平均体长为140.6 mm,体重范围为12.6~91.9 g,平均体重为28.8 g。秋季群體的体长范围为72.3~189.6 mm,平均体长为105.0 mm,体重范围为3.5~97.2 g,平均体重为14.0 g。

通过采集到的样品数据,我们利用Origin 8.5的非线性拟合模块得到斑鰶体长与体重的幂函数关系曲线为:Y=6.94×10-5X2.64,R2=0.734 9。

3 讨论与分析

从斑鰶10多年来生物量的变化来看,斑鰶夏季平均生物量约为4.17 kg/h,整体的资源波动较大,但是在2014年至2018年基本稳定在5 kg/h左右,其资源变动原因一方面是斑鰶本身发生量的变化较大,作为小型中上层鱼类,群体结构比较简单,1龄鱼即可达到性成熟,第二年可以作为繁殖群体,所以产卵群体基数大,同时波动也大,造成斑鰶本身的发生量变化幅度较大。从斑鰶资源占鱼类资源的比重变化来看,斑鰶资源的变化与整个鱼类资源生物量的变化并不存在正相关的关系,这主要是因为河北近海鱼类资源主要还是以底层低值鱼类占绝大多数,斑鰶作为中上层鱼类所占的比重不高。资源变动的另一方面,我们结合斑鰶的产卵期和产卵场来分析,斑鰶4月下旬进入渤海,主要分布在渤海湾底部,天津和沧州近海,4月底和5月上旬正是大量亲鱼产卵繁殖的时节[3]。以往4-6月,是河北和天津春汛捕捞的重要时节,斑鰶的亲鱼被捕获,5月孵育的幼鱼也被近岸的定制网大量捕获,这就造成过高的捕捞强度对繁殖群体和幼鱼的过度破坏。结合2017年新的禁渔期制度我们推测,5月1日开始禁捕,使得春汛的捕捞时间缩短,保护了亲鱼和幼鱼,使得近2年的斑鰶资源量比较稳定[4]。

从相对重要性分析的结果来看,斑鰶近10年来主要位于重要种,个别年份上升到优势种,说明斑鰶种群在群落中的地位比较稳定。结合历年来河北近海的优势种来看,河北近海优势种集中在口虾蛄、尖尾鰕虎鱼、焦氏舌鳎和日本枪乌贼这几个品种,斑鰶作为中上层的小型鱼类也属于发生量较大、营养层次相对较低品种,从这个角度来看,河北近海的优势品种还是以低营养级的品种为主。

从渔场的分布来看,夏季斑鰶群体主要分布在渤海湾天津、沧州近海,这与以往的研究没有大的区别[3]。但是在曹妃甸以北的滦河口、秦皇岛近海,斑鰶的分布在不同的年份差异很大(详见图6),这一方面可能是因为人为设定的采样站位在滦河口和秦皇岛近海因为受海况(海上筏式养殖、航道)的影响,有效站位较少,另一方面是斑鰶在分布上确实存在南多北少的情况。

从群体组成来看,以往的优势体长在135~160 mm,整个产卵群体是以1、2龄鱼为主[3]。而本研究的斑鰶的优势体长在75.7~133.7 mm,整个产卵群体基本都是1龄鱼。鱼类小型化严重,整个样本趋向低龄化。主要原因是鱼类种群受到来自外部的压力变大,如过度捕捞等,迫使其尽早繁殖。从图8和图9中,我们发现春季的群体的优势体长组和体重组要高于夏季和秋季,这是由于春季样品基本都是亲鱼,在夏季和秋季样品中,大量的当龄鱼加入到样品中,这也解释了在秋季体长组分布中,同时有85~90 mm(占11.7%)和115~120 mm(占16.6%)两个差异明显的优势组。

4 建议

根据本研究和历史资料,斑鰶在河北近海产量尚可,主要集中在沧州和天津近海,但资源量和个体质量较历史数据相比呈现明显的衰退趋势[5],建议采取养护措施。

一是严查限制网具和网目,加大幼鱼保护[6]。在优化鱼类资源评估模型的基础上,在特定区域(沧州和天津海域)进行限额捕捞的试点。

二是降低涉海工程对渔业资源的影响。选择合理的填海方式,避开产卵期(4-6月份);加强涉海工程在施工、运营期的环境保护措施的监管;严格执行涉海工程建设对渔业资源影响的环评工作。

三是加强伏季休渔管理。伏季休渔的提前对渔业资源的养护已初见成效[4,7]。但整个渔业资源的恢复仍然需要很长时间,伏季休渔制度的执行需要持续保持高压监管态势,同时加大宣传力度,增强渔民意识。

四是引导渔民转产转业。对于小规模生产的渔民,捕捞规模不大,没有专捕对象,品种也是以杂鱼类、低值鱼类为主,利润不高,但是其网具往往对资源损害较大。对于这部分渔民应优先转变生产方式,向渔业保存、运输、加工等相关产业转型。随着近几年河北人工鱼礁的大规模建设,渔业资源得到了保护,相关产业也需要大量渔业生产从业者,可以使这部分渔民向休闲渔业产业转型[8]。

参考文献:

[1] 伍汉霖, 邵广昭, 賴春福.拉汉世界鱼类系统名典[M].青岛:中国海洋大学出版社,2017.

[2] 国家海洋局. 海洋调查规范:海洋生物调查:GB 12763.6—91 [S].北京:中国标准出版社,2002.

[3]农业部水产局, 农业部黄海区渔业指挥部.黄、渤海区渔业资源调查和区划[M].北京:海洋出版社,1990.

[4] 严利平,刘尊雷,金艳,等.延长拖网伏季休渔期的渔业资源养护效应[J].中国水产科学,2019,26(01):118-123.

[5] 李明德, 张洪杰.渤海鱼类生物学[M]. 北京:中国科学技术出版社,1991.

[6] 张海鹏,李怡群,许玉甫,等.河北省框架拖网和桁杆拖网捕捞现状调查[J].河北渔业,2018(04):29-32.

[7] 曲亚囡,裴兆斌,杨斯婷.可持续发展视阈下我国海洋伏季休渔制度研究[J].海洋开发与管理,2018,35(09):17-26.

[8] 高文斌,李怡群,张海鹏,等.山海关海洋牧场人工鱼礁区重要经济品种养护效果的初步研究[J].河北渔业,2017(01):15-18+30.