九原岗墓室壁画中的山林图式解读

2019-07-27秦芳

秦芳

(忻州师范学院,山西 忻州,034000)

山水画最早萌芽于汉代[1],直至魏晋南北朝时期都属于早期山水画阶段,期间留存于世的相关画作非常少,只有通过如顾恺之、宗炳等人的画论去领略早期山水画的艺术风貌。但随着考古文物的不断发现,墓室壁画、青铜器、漆画等逐渐填补了由汉至南北朝时期早期山水画图像的空白。据有关专家推断,2013年发现于山西省忻州市忻府区兰村乡下社村东北处的九原岗壁画属于北朝时期的作品,面积约200多平方米[2]。其中,墓道东、西壁的第二层壁画中绘有大幅面积的山峦、草木,面积达70多平米,场面宏伟,是我国首次发现的北朝时期长卷式作品,为北朝时期的美术作品做了补充,也为我们研究早期山水画的艺术风貌提供了有力的实物例证。同时,作为山西省忻州地区的重大发现,充实了中原一带北朝时期绘画的历史资料。

一、九原岗墓室壁画中山林的布局

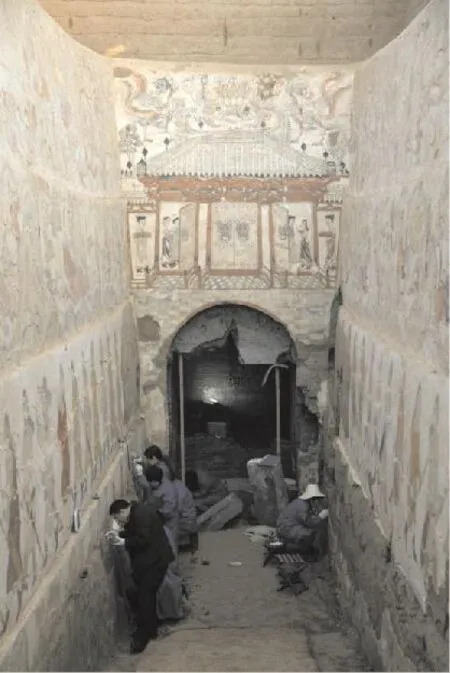

九原岗壁画墓坐北朝南,壁画分布在墓道、甬道、墓室,现保存稍完好的仅有墓道壁画。墓道壁画有东、西、北三壁。北壁画为《门楼图》,绘有一座单檐庑殿顶建筑;东、西壁画采用与地面平行的水平分栏方式,自上而下分为四层,基本对称,题材内容也相仿,这传承了汉代墓室壁画最为常见的构图[3](图1)。壁画的第一层为 《升天图》,第二层为《贸易图》《狩猎图》,第三层为《将领图》,第四层为《仪卫图》。而山林作为壁画背景,主要分布在东、西壁的第二层,第三层和第四层的南段墓道口处。这些壁画根据墓道的形制特点,自南向北,逐渐变宽(图2)。

东、西两壁的第二层各长27.7米,高度从南向北由窄变宽,大约在0.1-1.6米范围,东壁由于盗洞原因而大量面积破损,西壁相对保存完好[4]。画面采用散点式构图,长卷式描绘,环环相扣,将山林错落有致地分布在人物周围,由近及远。狩猎图是中国传统绘画题材,在此之前已有大量相关狩猎图的画面,如内蒙鄂托克米兰壕东汉墓北壁狩猎图、山西大同马辛庄北魏和平二年梁拔胡墓室东壁狩猎图、敦煌莫高窟第249窟狩猎图(西魏)等,但规模均不及九原岗壁画墓中所绘“狩猎图”之宏伟,且用山水题材作为人物活动的背景、以长卷式布局出现,在美术界与考古界实属最早的发现。

图1 汉代墓室壁画构图

图2 墓道壁画背景 秦芳绘图

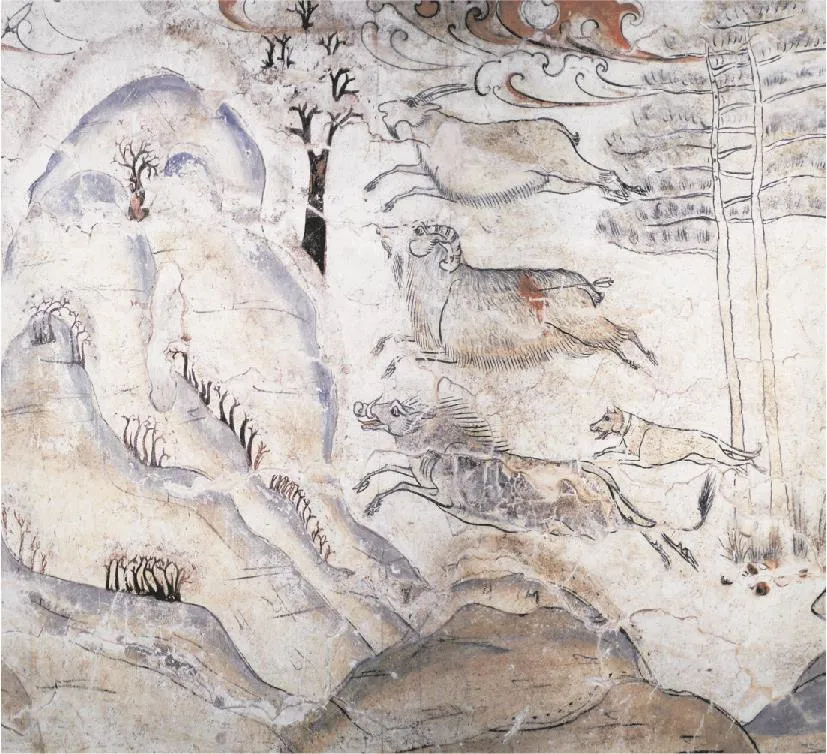

九原岗墓道西壁第二层壁画,由南向北,先是低缓的山丘,山丘之前为平地,一群人正在平地上进行马匹贸易,再向后是狩猎场景,高低起伏的山林贯穿始终。作者经过精心安排,通过高低起伏的山林将狩猎场景分为三组画面。每组人物的前后都是一座拔地而起、层层叠叠的高山,脚下为低缓的山丘,背后高峰或远山连绵不断,远山之间彩云缭绕。山与山之间点缀着数棵形状不一的大树,从造型上看,有松树、柳树、双勾夹叶树、扇形的树、蘑菇状树等。围着山头是一排整齐的小树林,随山形而点缀(图3)。东壁第二层壁画,由于盗洞原因,中间段有部分破损。自南向北,开端有三座矮小的山丘,往北便是一处平地,平地上绘有三组人物,表现马匹贸易的场景,其后的画面是连绵的山林。东壁的山丘之间共绘有四组人物,题材与西壁第二层内容相同,也是围猎活动场景。与西壁壁画中的山丘相比,东壁壁画中近景的山丘稍矮小,远山描绘的更大、更浑圆(图4)。若说西壁壁画是平视的角度,那东壁壁画的视角则比西壁壁画的视角更高,有一些俯视之感。纵观东、西两壁第二层壁画的布局,画面饱满紧凑而不堵塞,起伏变化丰富,沉稳的山林与画面中激烈的人物活动形成动静对照,富有节奏感。

图3 西壁第二层壁画局部

图4 东壁第二层壁画局部

东、西两壁的第三层各长20.5米,山林约占总长的1/3;第四层各长12.1米,山林约占总长的1/2。第四层的山林中各绘有旗帜和营寨,点明了这些人物在外驻扎情景。东壁由于盗墓破毁严重,第三层的部分山林已缺失,第四层的上半部分全部毁坏,仅残留下半部的一些山丘;西壁保存尚且完好(图2)。

二、九原岗墓室壁画中山林的表现

九原岗墓室壁画属于有地仗壁画。壁画的制作先以白灰材料为基础,再以墨线起稿,采用矿物质颜色进行绘制。由于北方多山少水,所以在该壁画中没有描绘水,主要描绘的是土丘、山峦、树木与草丛,也体现了山西一带黄土高坡的风貌。从作画的痕迹可以看出,画家是先打底作草稿,再用墨线进行描绘。在山石的表现上,皆用圆润饱满的曲线描绘山形,造型浑圆,山峦无棱角;近景的土丘低矮起伏,中景的山丘有的层层叠叠、堆积成山;有的直接拔地而起,半圆形的远山依次排开,造型简单而平缓。山的外轮廓线粗细均匀,用线流畅圆滑;山体结构以短线、折线勾勒,用线比外轮廓线稍细,更为随意。其中,第二层中山体的勾勒与三、四层略有不同,第二层山体勾勒的用线多水平状,偶尔局部用线随山形而变(图5);三、四层山体勾勒的用线则变化多端,或竖向或横向,勾勒更为浓密,似倪瓒的“折带皴”(图6)。由于山体的勾勒用线并没有严格地根据山的结构纹理去表现,所以这些线条只是简单地依附在山体上,更具有装饰性。这也许就是早期山石皴纹的表现方式,从这儿可以看出,北朝时期的画家在表现山石时就已经开始注意体现山石的纹理。而东晋时期顾恺之的《洛神赋图》中,其山石只是勾勒外轮廓线,山体并无线条装饰[5](图7)。可以看出,北朝时期的山水表现较魏晋时期更进一步,更能接近现实,但终究没有脱离稚拙而带装饰味的风貌。

在设色方面,山体颜色平铺红色朱砂,靠近轮廓线的地方施以蓝色青金石,近景设色重,远山稍淡。由于年代已久,壁画受到植物、盐结晶、微生物等病害[6],颜色有所破坏,但矿物质颜料不宜脱落,依旧可以感受到当时画面的艳丽辉煌。在壁画中山与山之间的空间处理上,通过线条的组织、设色的轻重来表现前后关系,整体给人以平面化的视觉效果。

图5 西壁第二层壁画局部

图6 西壁第四层壁画局部

图7 《洛神赋图》山石局部

壁画中树木、草丛的描绘,其位置、大小都是根据画面布局的需要来添加,并没有严格地按照近大远小、实际的比例去描绘,树比山高或远处的草木大于近处的。壁画中依山而傍的松树绘制体现了早期松树的表现方式。位于墓道西壁第二层壁画中的松树笔直挺拔(图8),树干以流畅的长墨线勾勒,上细下粗;松针先用短墨线寥寥画出,再施以蓝色青金石。东壁第二层壁画中,“贸易图”的前端绘有两棵松树,“狩猎图”中第一组人物活动场景中也绘有一棵松树,这三棵松树的表现方式相同,都是以双勾法将树干、松针的整体外形绘出(图9)。再往后的第二组狩猎场景中,三人正在围杀一头熊,其背景的远山上也绘有一棵松树,以没骨法画出(图10)。比较这几棵松树,位置不同,表现的方式也不同,可见北朝时期的画家就已开始注意到山水画中松树的不同表现技巧。墓道东壁第二层壁画中,位于第三组和第四组的狩猎场景之间,有一棵夹叶树(图11),此树造型与北壁中的瑞树有几分相似,而北壁中的瑞树采用的是佛教艺术中“庄严道树”的样式[7],所以此树亦或是“庄严道树”样式的变形,体现了佛教艺术对当时绘画的影响。这棵树叶子双勾染灰色,树干双勾似平涂橙色铅丹,线条沉稳有力,用笔自然熟练,变化丰富。可见,此类树应是画家多描绘的题材或有固定的粉本,相比松树的描绘,表现得更为得心应手。东壁第二层壁画中还绘有一棵柳树,与《洛神赋图》、南朝竹林七贤与荣启期砖画中的柳树相比,其表现更为写意(图12)。除此之外,其余的树都是以没骨法表现,枝干为红棕色,具体用什么颜料画出,尚未有定论;树叶为点叶法并着灰色。这一类树的表现与顾恺之《洛神赋图》中的树一脉相承,但较之更为成熟,树枝的变化、前后穿插关系更为丰富,富有曲线美,笔墨表现更加洗练,已经开始慢慢摆脱早期的“植列之状,则若伸臂布指”的特点[8](图13)。山间小草有勾线赋色的,如松树脚下的小草,也有双勾填色的(图8)。山头上点缀的树木与草丛,单层依次并列排开,映带整个山脉,与大山的面、轮廓线形成点线面的关系,富有装饰美;青金石平涂设色,给人以蓊蓊郁郁的感觉。这些树形象手法不一,与壁画由多人绘制有关。此外,在墓道第三层壁画的山林中,还点缀一些蘑菇状的植物,或树或草。

在远山的上空,云气缭绕,墨线勾勒,用笔流畅多变,橙色铅丹与红色朱砂赋色。云儿的走向与卷式随着人物狩猎奔跑的方向而变化,富有动感,也预示着画面人物的前进方向,可见画家构思之巧妙。从画面整体效果来讲,九原岗墓室壁画中一望无际的山林为这长卷式的“狩猎图”搭建了一个完美的舞台,表现出古拙的风格。其赋色方面,色彩点染总体上继承了汉代墓室壁画的传统,以原色为主,没有层层晕染,看上去相当单纯。其绘制与壁画中人物、马的刻画相比,笔墨、设色等表现语言尚不够严谨、成熟,表现比较简易,但更能衬托出人物活动的主角光环,山林的描绘透露出一种稚趣、简易之美,与早期追求的山水仙境相比,则更接近于现实。

图8 西壁第二层壁画局部

图9 东壁第二层壁画局部一

图10 东壁第二层壁画局部二

图11 东壁第二层壁画局部三

三、九原岗墓室壁画中山林的作用

首先,壁画中的山林烘托了人物活动的地理环境,展现了古秀荣一带的山形地貌。其次,壁画中的山林作为背景是画面布局的需要,填充了主题图像之外的空白,将每个狩猎场景既分成独立的画面,使它们可以独立的欣赏,同时又使这些狩猎活动属于共同的空间,统一为整体,犹如一幅连环画。再次,壁画中山林的设计巧妙地将第二、三、四层壁画联系一起,布局合理,场景切换自然,犹如一部电影的各个片段,与第一层壁画内容形成天上与人间的两大格局。此外,壁画中山林的组织加大了画面的空间感。虽然壁画中的山石、草木都是平面化处理,但画家通过线条的前后穿插、墨色的变化来体现物与物之间的前后关系,且远山冲出画面之外,加大画面深远的空间感。西壁第二层靠近甬道的地方,山峰露出一半,两位骑马者从山后奔驰而出,一前一后,马的部分身体被大山遮挡,这样的描绘使人感觉画面之外还有大群的狩猎者即将出现,做到了画外有画,让人想象无穷。

四、结语

九原岗墓道壁画中的山林作为人物活动的背景,采用散点透视进行长卷式绘制,规模宏伟,体现了早期山水画作为人物画背景时“人大于山,率皆附以树石”的艺术风貌,也进一步说明了在北朝时期人物画占据画坛主流,而山水画尚处于稚拙状态。但此幅壁画经过画家的巧妙构思与绘制,使得山林随着人物的活动而变化,高低起伏,很有节奏感,犹如音乐里的音符一般,这也正好与画面中狩猎的激烈场景相呼应,体现了北朝时期艺术作品的拙实雄浑之风。可见,画家在实现墓葬壁画的功利性功能的同时,也融入了其艺术思想。

图12 竹林七贤与荣启期砖画(左)《洛神赋图》(中)东壁第二层壁画局部(右)

图13 西壁第二层壁画局部(左)《洛神赋图》局部(右)