汉晋时期书籍的普及与东亚社会

2019-07-27金庆浩

金 庆 浩

(韩国成均馆大学 东亚学术院,韩国 首尔 03063)

众所周知,书籍的普及是在印刷术较为发达的宋代以后[1]。因此,有关中国或是东亚书籍普及、流通的相关研究论述,都以开始普及印刷术的宋代以后及书籍种类与内容较为多元化的明清时期为主[注]参见高桥智:《中国古籍流动史の确立を目指して》,载《中国古籍文化硏究》第3号,2005年第3期;李瑞良:《中国古代图书流通史》,上海人民出版社,2000;井上进:《中国出版文化史——书物世界と知の风景》,名古屋大学出版会,2002年;罗树宝:《书香三千年》,湖南文艺出版社2005年版;中国古籍文化硏究所编:《中国古籍流通学の确立―流通する古籍·流通する文化―》,雄山阁,2007年。。虽是如此,春秋战国时代,诸子百家的思想学术百家争鸣,为编著书籍提供了机会。事实上,目前从这一时期到汉初的各种著作陆续出土,更加证明了这些史实的可信性。加之,根据《汉书·艺文志》,西汉末期国家藏书达到38种、596家、13269卷[注]《汉书·艺文志》记载:“大凡书,六略三十八种,五百九十六家,万三千二百六十九卷。”班固:《汉书》,中华书局1962年版,第1781页。以下所引《汉书》史料皆出自这一版本。, 由此可知,从战国到秦汉时期书籍普及的情况与数量并不在少数[注]参见耿相新:《中国简帛书籍史》第四章《简帛书籍的著作形式》与第五章《简帛书籍的内容分类》,三联书店2011年版。,“蔡侯纸”造纸术发明一百多年以后,西晋初期的国家藏书量达到29945卷[注]《隋书·经籍志》载:“魏氏代汉……大凡四部合二万九千九百四十五卷。”魏征:《隋书》,中华书局1973年版,第906页。下引《隋书》史料皆出自这一版本。。宋元嘉八年(431)秘书监谢灵运主持编制的《四部目录》中记录的图书多达64582卷[注]《隋书·经籍志》载:“宋元嘉八年,秘书监谢灵运造《四部目录》,大凡六万四千五百八十二卷。”第906页。。这些史实都说明从战国到魏晋时期,书籍的普及率大大增加。其中原因之一便是书写材料由木简、竹简及帛书逐渐转变为纸张所促成的。战国、秦汉初期的知识与思想借助书于竹简的书册得以传播。魏晋时期,纸张逐渐成为主要书写材料,进一步扩大了书籍的普及范围。据《隋书·经籍志》的相关记事可知,数量可达14466部、89666卷[注]《隋书·经籍志》:“今考见存,分为四部,合条为一万四千四百六十六部,有八万九千六百六十六卷。”第908页。。《隋书·经籍志》中记录的图书总数实际上是隋统一前流传的图书总量。如果是这样,纸张和印刷术相对普及的宋代以前的书籍普及情况是怎样的呢?另外,魏晋时期以后的书籍普及不仅仅限于中国王朝内部,甚至还传播至邻近各国,扩大了书籍普及的空间范围。因此,本文以秦汉时期到魏晋南北朝时期,以及整个东亚空间的范围为研究对象,讨论在这一时间、空间范围内书籍普及的情况。

一、秦汉魏晋南北朝时期书籍的普及情况

古代中国一直坚持不懈地推动书籍的普及。如《左传》等资料所载,春秋以后,书籍不仅在中原地区传播,甚至还传播至周边的各个诸侯国[注]《左传·昭公二年》:“观书于太史氏,见《易象》与《鲁春秋》。”李学勤主编:《春秋左传正义》,北京大学出版社1999年版,第1172页。。这一情况持续至战国时期,无论是《墨子·天志上》所载“今天下士君子之书,不可胜载”[2],还是《战国策》所言苏秦“夜发书,陈箧数十”[3],都可以说明不仅统治阶层拥有书籍,一般平民也可以拥有书籍。加之春秋战国时期虽然在政治上属于分裂时期,游士们却在思想与学术上进行了相当多元化的交流。不过,秦统一以后,传播的并不是多元化理念与思想的书籍,而是在全国范围内普及、传播符合国家统治理念的书籍,就其结果而言,“天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之”[4]254-255。焚书这一事实说明,秦代曾有相当多的从战国时期传至秦代的各种书籍,焚书坑儒以后,汉初之所以能重新将《诗》《书》推向世人,并开始普及推广,应该是随着学问兴盛发展,读书阶层逐渐扩大的原因。《史记·太史公自序》载:

周道废,秦拨去古文,焚灭诗书,故明堂石室金匮玉版图籍散乱。于是汉兴,萧何次律令,韩信申军法,张苍为章程,叔孙通定礼仪,则文学彬彬稍进,《诗》《书》往往间出矣。[4]3319

据上述记载可知,汉初,萧何、韩信、张苍等官吏重新整理修订书籍和各项制度时,社会对《诗》《书》等书籍的需要不断增加。秦及汉初的这种社会变化直接影响到书籍的大批整理和收集活动,史载收集到的藏书可堆积成山[注]《汉书·艺文志》:“大收篇籍,广开献书之路……求遗书于天下。”第1701页。《艺文类聚·汉武帝》:“刘歆《七略》曰:孝武皇帝敕丞相公孙弘,广开献书之路,百年之间,书积如丘山。故外则有太常、太史、博士之藏,内则有延阁广内秘室之府理。”第231页。。景帝、武帝时期,自蜀郡太守文翁开始,在“天下郡国”设立学官,教导法令与读书[注]《汉书·文翁传》:“至武帝时,乃令天下郡国皆立学校官,自文翁为之始云。”第3626页;《汉书·地理志》:“景、武间文翁为蜀守,教民读书法令。”第1645页。,这说明文翁试图通过教导法令与读书来教化蜀郡地区民众,在改善风俗习惯的同时进行教化[注]《史记·儒林列传》:“公孙弘为学官,悼道之郁滞,乃请曰……故教化之行也,建首善自京师始,由内及外。 ”司马迁:《史记》,中华书局1959年版,第3119页。下引《史记》史料皆出自这一版本。。这一措施并不局限于蜀郡,这意味着国家试图通过这一举措贯彻国家的统治理念。进入学官学习的儿童,“八岁入小学,学六甲五方书计之事,始知室家长幼之节。十五入大学,学先圣礼乐,而知朝廷君臣之礼”[注]《四民月令·正月》:“农事未起,命成童已上入大学,学五经……命幼童入小学,学篇章。”崔寔:《四民月令》,引自四川古籍整理硏究所、中华诸子宝藏编纂委员会编,《诸子集成补编(三)》,四川人民出版社1997年版,第3页。[5]1122,他们大多是一般民众,热衷于识字和学业。相关情况也见于东汉初期王充(约27—100年)“六岁教书……八岁出于书馆,书馆小僮百人以上……手书既成,辞师受《论语》《尚书》,日讽千字”[6]的记事内容。

文翁在蜀郡设立学官,首次开始教授读书和法令的记事与汉代书籍的普及又有怎么样的关系呢?学官教授的“读书”正如上述《汉书·食货志》中所记,教授“六甲、五方、书艺、计算”等占术、识字、计算方面的内容,与《汉书·平帝纪》所记的“(元始三年夏)立官稷及学官,郡国曰学,县、道、邑、侯国曰校,校、学置经师一人,乡曰庠,聚曰序,序、庠置《孝经》师一人”这一记事相联系,文翁所言“读书”中,为了识字而阅读的书籍要少于《孝经》类书籍,更多的则是贯彻国家统治理念的书籍,这类书籍才是主要的传播内容。因为,事实上对于以识字为基本学习目的的一般百姓来说,教授《诗》《书》等经书的内容是非常困难的。

关于西汉时期书籍的普及情况,可以根据刘歆主导的收集、整理书籍的情况进行详细了解。王莽、更始时期天下大乱,虽然大量书籍遗失[注]《后汉书·儒林列传上》:“昔王莽、更始之际,天下散乱,礼乐分崩,典文残落。”第2545页。,但光武帝回到洛阳后,书籍数量增加三倍[注]《后汉书·儒林列传上》:“初,光武迁还洛阳,其经牒秘书载之二千余两,自此以后,三倍于前。”第2548页。,反映出当时社会对书籍的持续性需求。《风俗通义》“光武车驾从都洛阳,载素简纸凡二千两”的记载,说明用竹简(木简)或是“素”“纸”编撰的各种形制[12]的书籍已经流通于世。“素”意为帛书,在考虑出土简牍文书性质时,“简”很有可能是户籍、名籍等账簿性质的公文书[注]根据出土的简牍整理研究现状可知,研究成果众多。此处参看李均明、刘国忠、刘光胜、邬文玲研究成果:《当代中国简帛学研究(1949—2009)》,中国社会科学出版社2011年版。。那么,“纸”属于何种形制的文献呢? 纸的发明创造始于东汉蔡伦发明的“蔡侯纸”[7]2513,但在发明“蔡侯纸”以前,“纸”并不是我们今天所使用的书写材料“纸张(paper)”,而是用丝绸加工制造而来的。如上述光武帝回到洛阳时,所持的“纸”是丝质纤维所造,通过对敦煌悬泉置遗址出土的纸张分析,可以整理得出表1中所示内容。

据发掘报告可知,“付子”“熏力”“细辛”都是药名,通过纸的形态和痕迹,将此解释为当时用来包装药物的包装纸。加之,纸上歪歪斜斜地写有“付子”二字,可知这应是包装“付子”的纸。虽然无法推断准确的时期,但也可以推测,使用于东汉时期的、写有两行歪斜的“巨阳大利上善皂五匹”几个字的纸,其性质应该也属于包装纸。因此,可以说,“蔡侯纸”是将包装纸进行改良后的以书写为目的的纸张,制造书写用纸,并加以普及,这意味着新书写材料的出现[13]485。随着“蔡侯纸”的使用而产生的书写材料的变化,也开始对书籍普及环境产生影响。虽然已经开始使用“蔡侯纸”,但竹简仍被用作书写材料。《后汉书·延笃传》载:“《先贤行状》曰:‘笃欲写《左氏传》,无纸,唐溪典以废笺记之。笃以笺记纸不可写《传》,乃借本讽之,粮尽辞归。’”[7]2103“后汉崔瑗《与葛元甫书》曰,今遣奉书,钱千为贽,并送许子十卷,贫不及素,但吕纸耳。”[14]560这两则事例都说明2世纪中叶以后,纸张开始逐渐得以普及。

表1 敦煌悬泉置遗址出土纸的使用时期与机能[注]根据甘肃省文物考古研究所:《甘肃敦煌汉代悬泉置遗址发掘简报》(载《文物》2000年第5期)第14页的内容整理而成。

“蔡侯纸”普及全国以后,读书人口增多导致书籍需求量大为增加。此种现象还催生了长安太学附近新的流通市场的产生,即可以买卖书籍的“槐市”。通过延笃的事例可知,当时的纸张仍属于稀贵之物,并且处于供不应求的状态。虽是如此,不能否认的事实是,新形态书写材料——纸张的生产与使用使得大量复制书籍成为可能。《汉书·艺文志》中记载刘向、刘歆父子整理的图书有38种、596家、13269卷,在发明“蔡侯纸”一百多年以后的西晋初期,国家藏书量达到29945卷[注]《隋书·经籍志》:“魏氏代汉……大凡四部合二万九千九百四十五卷。”第906页。,这说明西晋初期的纸张普及率已经远远超过汉代。宋元嘉八年,秘书监谢灵运主持整理的《四部目录》中记录的图书共有64582卷[注]《隋书·经籍志》:“宋元嘉八年,秘书监谢灵运造《四部目灵》,大凡六万四千五百八十二卷。”第906页。。这说明,虽然历经东汉末三国时期的动乱,但魏晋时期的书籍流通量已经远超汉代。

由使用于3—4世纪的楼兰文书簿籍可知,书写在纸张上已经属于一般现象[15],晋泰始四年(268)的《晋令·户令》规定,“郡国诸户口黄籍,籍皆用一尺二寸札,已在官役载名”[16]2726。可见泰始四年国家的户籍,仍旧书于简牍(札)。这一事实说明,在纸、木并用的社会条件下,纸张的普及并非易事,仍具有局限性。虽然具有一定的局限性,但这是书写材料由竹简或是木简转换为纸张的必然现象[13]507-510。书写材料的转换,是纸张更适用于书写的优越性已经得到社会的普遍认同所产生的结果。东晋元兴元年(402),桓玄在建康自称“楚帝”,“《桓玄伪事》曰,古无纸,故用简,非主于敬也。今诸用简者,皆以黄纸代之”[16]2724。桓玄之所以颁布此令,说明时至5世纪初仍在使用简牍,但同时也反映了纸张代替简牍、普遍使用纸张是书写材料发展的必然趋势。桓玄的法令意味着简帛时代的结束,同时也意味着纸张的普及化。南北朝以后,自然而然地在全国范围内使用纸质书籍。纸张的制造方法比简帛更加简单,同时批量生产也变为可能,其使用也更加便利,提高了书写速度。其结果是缩短了书籍普及的时间,加快了书籍的传播速度,整体上扩大了书籍的普及范围。《隋书·经籍志》中记录的魏晋时期图书普及与规模如下:

今考见存,分为四部,合条为一万四千四百六十六部,有八万九千六百六十六卷。其旧录所取,文义浅俗、无益教理者,并删去之。其旧录所遗,辞义可采,有所弘益者,咸附入之。[17]908

众所周知,《隋书·经籍志》编撰于唐初,记录了隋大业十四年(618)以前的图书状况,未包含唐初的著作。考虑到隋朝37年的统治时间,《隋书·经籍志》中记录的图书总数实际上应该包含隋朝统一以前所剩图书的总量。这一资料可以反映出三国魏晋南北朝时期图书生产、普及规模与流通情况较汉代有进一步发展。

二、从竹、木简到纸张的变化

据太学与郡国学等汉代官学可知,两汉的书籍普及是在受赐、入学读书与学成后成为官吏三种因素共同作用下形成的。因此,西汉至东汉初,仍在国家主导下普及教育,相关书籍普及情况也与之相一致。清代赵翼指出,东汉中期以后,以中央为中心的学术性质,逐渐发展成为以地方为中心的学问传授,经学为主的授业活动普及天下[注]赵翼:《陔余丛考》“两汉时受学者皆赴京师”条载:“汉时受学者皆赴京师……盖其时郡国虽已立学……然经义之专门名家,惟太学为盛,故士无有不游太学者。及东汉中叶以后,学成而归者,各教授门徒,每一宿儒,门下著录者,至千百人,由是学遍天下矣。”。正如上述记载内容一样,东汉中期以后地方社会的学术发达之前,学术活动仍集中在中央层面,与其相符的书籍普及体系仍是主流。东汉时期私学繁盛,学生数成千上万,《后汉书·儒林列传》中所见人物对儒学的潜心研究和传播则成为书籍普及的另一个要素。这一时期的教学,主要是课堂上口授,课堂下记录讲学内容的形式。《汉书·艺文志》中,将孔子与弟子对话的情景描写如下:

《论语》者,孔子应答弟子、时人及弟子相与言,而接闻于夫子之语也。当时弟子各有所记。[5]1717

“应答”与“接闻”指的是口头讲学互动的情况。另外,弟子们“记录”的是老师口头讲述的讲学内容。因此,太学与郡国学的经学大师根据经书进行口述讲义,弟子们听后进行笔录。由此可知,老师与弟子之间的讲学授受是以口头传述和手动记录两种方式进行的。此处的“抄录”就是书籍的复制与传播过程。此种教学面貌可见于以下列举的画像石(见图1、2)[18]。

东汉时期读书层的扩大,以及打破只学习一经的传统而阅览群书的情况推动了书籍的进一步普及。另外,上述记载中言及的三万人从地方前往洛阳求学,这些人之间通过交换或是买卖书籍的方式也推动了书籍的普及。事实上,早在西汉平帝元始四年(4)已经存在书籍的交换和买卖方式。《艺文类聚·槐》详细地讲述了设置于长安的明堂、辟雍以及会市的面貌:

《三辅黄图》曰:元始四年,起明堂辟雍,为博士舍三十区,为会市,但列槐树数百行,诸生朔望会此市,各持其郡所出物及经书,相与卖买。[14]1517

由此可知,西汉平帝时期,长安有固定的书籍买卖场所。买卖人为学生,主要物品是各个地区的物产和书籍(经书)。大部分被买卖的书籍可能是自己所藏书籍中的复本或是抄录的书籍,因此数量有限。因为原文是“相与卖买”,所以可以理解为专门负责交易的书店是存在的。但流通的书籍比起其他商品买卖,其交换性质更为突出。虽是如此,通过“书肆”一词可知,几乎在同一时期的固定场所贩卖书籍的书店和以买卖书籍为职业的商人是存在的。“书肆”的出现说明西汉末期已经开始出现买卖书籍。东汉时期无论是书籍的交换还是买卖流通方式,并无大变,其中较为典型的事例有,王充“家贫无书,常游洛阳市肆,阅所卖书,一见辄能诵忆,遂博通众流百家之言”[7]1629。王充与宗师子孙刘梁自幼孤贫,在市场贩卖书籍,维持生计[注]《后汉书·刘梁传》:“梁宗室子孙,而少孤贫,卖书于市以自资。”第2635页。。

书籍作为交换或是买卖的商品贩卖于市,说明其生产达到了一定规模,生产出了相当数量的复本。复本的需求量增加,可以推测官衙会雇佣专门负责抄写的人编制复本[注]《后汉书·班超传》:“永平五年,兄固被召诣校书郎。 超与母随至洛阳。家贫,常为官佣书以供养。”第1571页。。东汉以后,书籍流通的活跃,促进了在槐市、书肆等有限的空间内进行买卖的方式,这与西汉时期的方式截然不同。魏晋以后,随着纸张的使用,抄写形式的书籍普及呈迅速增加趋势。

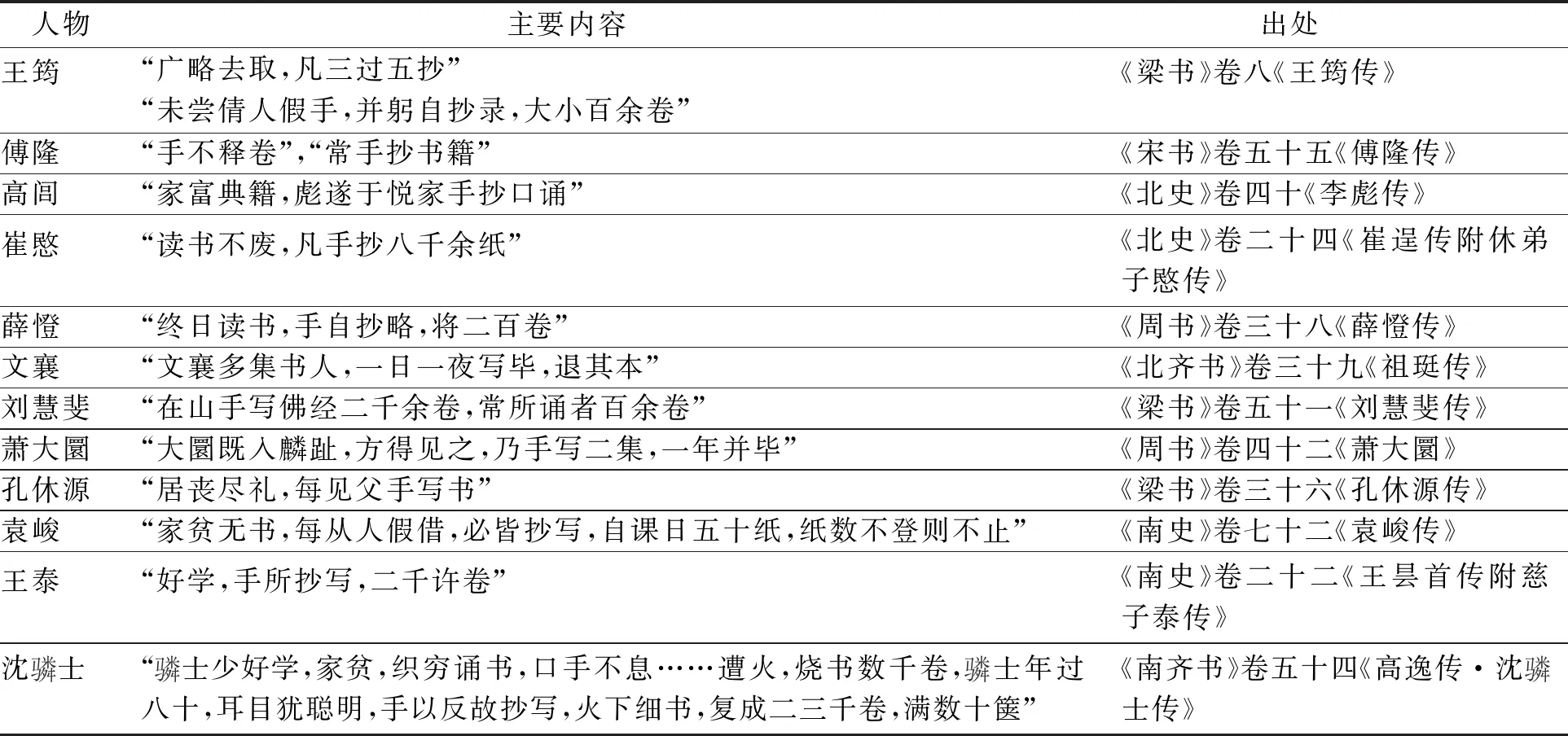

事实上,南北朝时期与抄书有关的记载,与汉代相比,大有增加[注]贺巷超:《汉代佣书业生产的历史条件》(《辽宁大学学报(哲学社科学版)》2006年第2期)一文指出,官私教育的发展为佣书业提供了社会要求与人力资源,但与南北朝时期相比,令人生疑的是,汉代是否已经出现可以推进成立佣书业的文人佣书阶层。另外,刘孝文、和艳:《古代佣书业发展及文化贡献概述》(《图书情报论坛》2011年第3、4期)在文中指出,佣书业的发展阶段为形成(汉代)、普及与发展(魏晋南北朝)、繁荣期(隋唐)、逐渐衰落(宋元以后)。。为便于论述,将与抄书有关的内容整理如下(见表2)。

表2 魏晋南北朝时期与抄书有关的记载

书籍通过编撰者与抄写者进行生产流转。在这一过程中,需要关注的是对“书人”的记载:

后为秘书丞,领舍人,事文襄。州客至,请卖《华林遍略》。文襄多集书人,一日一夜写毕,退其本曰:不须也。[19]

此处所言“书人”指的便是专门为别人抄写书籍的人。北齐高澄欲购买的《华林遍略》是梁武帝萧衍命华林园学士编撰的共620卷的书籍,是南北朝时期最重要的类书[注]《隋书·经籍志》:“《华林遍略》六百二十卷,梁绥安令徐僧权等撰。”第1009页。。上述史料反映了南朝梁国编撰的书籍在北朝齐国进行流通贩卖的情况,可以推测贩卖此书籍的书商持有大量的资金与大批量的书籍。尤为重要的是,还能证明可以在一天之内抄写620卷书籍的职业佣书阶层是存在的。

佣书虽早在汉代便存在,但魏晋南北朝以来,编撰者与抄写者的分离、多元化著作的出现、纸张的普及等社会变化与文献数量的不断增加,书籍日益商品化[20],以纸张为书写材料的抄写与书籍贩卖(贩书)促成了“佣书”这一专门性职业的出现。抄写者们为抄写左思历经十年编撰的《三都赋》而相互竞争[注]《晋书·左思传》:“于是豪贵之家竞相传写,洛阳为之纸贵。”房玄龄:《晋书》,中华书局1974年版,第2377页。,当时的“豪贵之家”雇佣人员让其抄写,都反映出当时社会佣书的普遍存在。通过抄写来制作复本,并以此来满足社会的书籍需求量。而通过市场也使得买卖图书变为可能,在南北朝时期这种书籍贩卖以建康(今南京)、洛阳、平城(今大同)等主要城市为中心发展起来。葛洪“径至洛阳,欲搜求异书以广其学”。傅昭在今南京的位置“朱雀航”“随外祖于朱雀航卖历日”[21],著作佐郎王遵“业买书于市”[22]等记载都反映了这些情况。不仅如此,当时市场上流通的文献不仅限于贩卖经、书、子、集等文献,也贩卖一些通俗作品。在《北史·阳俊之传》可见六言、歌辞等作品:

多作六言歌辞,淫荡而拙,世俗流传,名为《阳五伴侣》,写而卖之,在市不绝。俊之尝过市,取而改之,言其字误。卖书者曰:“阳五,古之贤人,作此《伴侣》,君何所知,轻敢议论?俊之大喜。”[23]

上述内容中,表述的是书籍在市场上深受欢迎,售完后便会重新进行抄写,并以当时政治敌对势力北齐的高官贵族为贩卖对象的情况,说明当时社会存在一批拥有稳定资产和销售途径的书商[注]左华明指出,东魏权臣高澄让人抄写南朝梁国编撰的《华林遍略》,北齐的魏收等人将其看作是南方文学的成果典范,表现出中国文化的多元一体形态(《魏晋南北朝时期图书流通、文化认同与国家统一》,载《信阳师范学院学报(哲学社会科学版)》 2014年第3期,第130页) 。。

书肆的成立以及经书类书籍、通俗作品等多元化书籍贩卖于市的文献流通,持续不断的需求和供给,囊括南北朝的市场规模的扩大,都反映出文献的流通过程已经形成。通过不同的流通渠道所得的文献,再通过文人、学士,或是官员的传写,传播至民间与书肆。经过这样的流通过程以后,再重新被书写或是由佣书人抄写复制文献书籍,再次大范围地投入社会。文献的商品化与大规模流通,大大增加了书籍的种类与数量。《隋书·经籍志》中记录的书目中,魏晋南北朝时期的著作几乎占比4/5[24],反映出这一时期书籍的急剧增加与多元性[注]周少川在《魏晋南北朝的图书出版事业》(载中国历史文献研究编《历史文献研究》2008年第27辑,第52—55页)一文中指出,魏晋南北朝时期图书事业的发展阶段为,第一阶段(恢复发展期)三国西晋时期(220—316),第二阶段(发展期与过渡期)东晋十六国时期(317—420),第三阶段(全盛期)南北朝时期(420—589)。。

三、从“内”到“外”的书籍普及与东亚社会

社会对书籍的需求之所以会增加,是因为学术与教育较前一时期更为开放。书籍的开放性自然会推进其流通性,书籍的普及越发活跃。书籍流通正如梁武帝所言“敦悦诗书,下化其上,四境之内,家有文史”[17]907,书籍已经普及天下,但此种书籍普及的空间扩大始于西汉时期。相关事例有上述河北省定州西汉中山怀王刘修墓出土的定州汉墓竹简中的《论语》竹简、近期公布的江西省南昌市附近发现的海昏侯刘贺墓中出土的《论语》竹简。在考虑到两个墓主都是皇室成员这一点时,统治阶层持有《论语》这一情况是很自然的现象。并且,出土的汉代木简也说明当时书籍普及的空间扩大至边境地区,如西汉宣帝、元帝时期的敦煌悬泉置遗址中出土有《论语·子张》篇和与《论语》相关的木简,在平壤市贞柏洞364号墓中也出土了记有《先进》与《颜渊》部分内容的木简。最近公布的《肩水金关汉简》中也包括与《论语》相关的章句,如“毋远虑必有近忧”(73EJT24:802), “曰天何言哉四时行焉万物生焉”(73EJT24:833),“□子曰自爱仁之至也自敬知之至也”(73EJT31:139)等[25]。由此可知,汉代边境地区普及的部分书籍都是与《论语》《孝经》等儒家思想密切相关的书籍。汉代边境地区发现系列出土文献中的大部分都是以巩固国家统治为目的进行普及传播的[26][27]。

普及至朝鲜半岛古代国家的汉字与文书行政,说明从很早以前开始,“东夷”地区与“三方”不同,具有与中国相似的文化基础[注]《汉书·地理志下》:“然东夷天性柔顺,异于三方之外,故孔子悼道不行,设浮于海,欲居九夷,有以也夫!”第1658页。,这一地区区别于其他地区,更有效地贯彻了以农耕文化为基础的郡县支配体制[29]。因此,相对于其他地区,其更自然地接受了先秦时期的中国文化,在这种文化接受使用过程中,中国书籍自然而然地成为了其中的一部分。不过与中国邻近的周边地区或民族都属于同一形态,并未接受以中国书籍为代表的文化。特别是匈奴或是鲜卑,中国文化是以农耕为基础的郡县统治体制,不适用于游牧社会的异质性统治体制,因此在他们的地区没有学习使用汉字或是使用汉字的行政文书与文献的内容。如汉初亡命匈奴的中行说,作为单于的顾问,教授单于身边的人分条记事的方法,了解人众、家畜、物产情况,进行课计。这一相关记载中并未显示匈奴使用文字(汉字)[注]《史记·匈奴列传》:“(孝文皇帝)使宦者燕人中行说傅公主。说不欲行,汉强使之……于是说教单于左右疏记,以计课其人众畜物。”第2899页。。《晋书·东夷传》将此记为“无文墨,以言语为约”[30],《旧唐书·靺鞨传》中记为“俗无文字”[31]5358。游牧国家没有使用汉字,但据汉朝与匈奴往来国书等外交关系可知,由于接触中国书籍的机会逐渐增多,学习汉字文化的经验逐渐积累,在与中国社会性质不同的西域地区,在晋代以后也出现了中国文献[注]楼兰地区发现的汉文简纸文书可以证明这一问题(侯烂、杨代欣编著:《楼兰汉文简纸文书集成》,天地出版社,1999年版)。。

大约在2世纪末3世纪初,鲜卑族向中国逃到当地的人学习汉字,以此为统治工具。游牧民族不仅接受使用汉字,也开始使用中国文献。北魏和平元年(460)建国的高昌国高昌王,由于边境地区偏远,无法学习典诰,四处寻找五经与诸史书[注]《魏书·高昌传》:“自以边遐,不习典诰,求借五经、诸史,并请国子助教刘变以为博士。肃宗许之。”第2245页。参见魏收:《魏书》,中华书局1974年版。,高昌国的语言大体上与中国相似,言及五经、历代史书以及诸子集[注]《梁书·诸夷传》:“(高昌)国人言语与中国略同,有五经、历代史、诸子集。”第811页。参见姚思廉:《梁书》,中华书局1973年版,下引《梁书》皆出这一版本。,使用相同的文字,也有《毛诗》《论语》《孝经》等书籍,设置学官弟子进行学习,但语言为胡语[注]《周书·异域传下》:“(高昌国)文字亦同华夏,兼用胡书,有《毛诗》《论语》《孝经》,置学官弟子,以相教授。虽习读之,而皆为胡语。”第915页。参见令狐德棻:《周书》,中华书局1971年版。,这些记载说明5世纪左右,中国文献已经传至高昌国,而且高昌国还学习、接受了儒家文化。这是中国书籍在高昌国普及的事例之一。

就倭国来讲,学习接受汉字或是普及中国书籍的记载,学界一般都列举《后汉书·东夷传》中引用的建武中元二年(57)东汉光武帝赐予倭奴国使臣的“汉倭奴国王金印”一例。但是,这一记事只能表明将汉朝的金印传至倭国,不能将其看作是汉字或是文献的传播。因为,《后汉书·东夷传》中所见,倭王的名字为“卑弥唿(音作hi-mi-ko)”[7]2821,《三国志》卷三十《魏书·东夷传》倭条载景初二年(238)六月,倭女王(卑弥唿)向魏明帝派遣使臣“难升米”“牛利”等人。这些使臣的名字都是汉人记录的音读记号,可以证明东汉时代的倭人还处于尚未使用汉字的“无文字社会”[32]。但据4—5世纪的书籍《宋书·倭国传》与《梁书·倭国传》记事可知,倭王的名字并不是任意书写的,而是与“王”位相应或是具有实际含义的名字。即,两例书籍中所见名字都是“赞”“珍(《梁书》中为“弥”)”“济”“兴”“武”,是被称为倭国“五王”的王。倭王名字的变化,说明他们已经深受中国汉字文化的影响。倭国“五王”中的武王在升明二年(478)向中国南朝刘宋皇帝顺帝呈上奏文。据推测,呈上奏文的背景是475年高句丽攻陷百济首都汉城,这一消息对倭国产生巨大冲击,倭王武王特派使臣前往南朝呈上奏文。无论武王呈上奏文的背景如何,《宋书·倭国传》中所记奏文中“归崇天极”,“实忿寇雠,壅塞天路”[33]等表述值得关注。“天极”是刘宋皇帝居住的空间,“天路”是去南朝宋的路,高句丽阻碍了这条“天路”。因此,奏文中使用的此种表述,意味着确立了以中国为中心的国际秩序——册封体制中,认可朝贡关系,同时将中国(南朝宋)崇尚为宇宙的中心,自称夷狄,进入皇帝的教化范围的周边国家的位置。奏文的书写表述与中国的史书、经书的内容非常相似[34],说明在5世纪时,倭国不仅已经开始使用汉字,也接受并使用了中国文献。

武王的上奏文可以反映出在政治、文化相通的同一个历史空间中,东亚世界是根据册封体制建立起来的典型事例。其背景之一是上奏文中使用了中国史书中使用的表述方式,这都是源于中国文献的流通而出现的结果。

百济初期文字生活的面貌可见上述近肖古王三十年(375)条所载[注]《三国史记·近肖古王》:“百济开国已来,未有以文字记事,至是,得博士高兴,始有书记,然高兴未尝显于他书,不知其何许人也。”第221页。,《古事记》《日本书纪》中有王仁传播《论语》《千字文》等记载[注]《古事记·应神记》:“又科赐百济国,若有贤人者贡上,故受命以贡上人,名和迩吉师,即论语十卷、千字文一卷并十一卷,付是人即贡进。”青木和夫外校注,岩波书店1982年版,第214页。。元嘉二十七年(450)毗有王向南宋文帝派遣使臣,求易书《易林》《式占》[注]《宋书·百济国传》:“毗上书献方物,私假台使冯野夫西河太守,表求《易林》《式占》、腰弩,太祖并与之。”参见沈约之《宋书》,中华书局1974年版,第2394页。。这一事例很好地说明,当时文献的流通并不是从中国开始的单向传播,也会依据周边国家的积极要求得以传播。百济开始流通中国文献以后,对于汉字文化的理解逐渐提升,《周书》卷四十九《异域·百济传》载:

俗重骑射,兼爱坟史,其秀异者,颇解属文,又解阴阳五行,用宋《元嘉历》,以建寅月为岁首,亦解医药卜筮占相之术。[36]887

《周书》中言及,百济所受用的中国文化水平要高于高句丽。这一情况在《旧唐书》中也有描述:“岁时伏腊,同于中国,其书籍有五经、子、史,又表疏并依中华之法。”[31]5329《旧唐书》中指出百济文化三个优秀方面。第一,“岁时”与“节气”相同意味着当时百济使用的是《元嘉历》,与南宋使用的是一样的时间。第二,保有以五经为首的子、史类书籍,中国的思想已经传至百济社会。第三,文书(表疏)制度遵循中华法度,这意味着文书行政体系也与中国相同。这一事实反映出百济成功地接受中国文化的情况。

综上所述,上述三国的汉字与文献流通在时间上各有差异。高句丽在公元前1世纪以后开始使用汉字,在4世纪以后的百济开始活跃地使用汉字并普及书籍。新罗是在6世纪后半期以后开始使用汉字和普及书籍,这一地区的中国文化流通进展顺利。同时,新罗等三国被编入汉字文化圈,作为东亚政治体制的一环,确定了其地位。

四、结 论

古代中国编撰的书籍普及至周边国家的事实,显示出中国文化的先进性,从周边国家的立场上,也意味着接受中国文化后成长发展为独立的古代国家。周边国家接受中国文化中的代表要素就是汉字与书籍。周边国家学习汉字,应是由学习单纯的字句开始,发展为理解中国经典(五经)、史书及诸子书等内容。整理周边国家流通的中国书籍类型后可以明确了解这一事实。因此,根据周边国家书籍普及的需要,自然扩展到外部空间,即扩散至周边国家。在这一过程中,各国普及文献的时间差,与颁布律令一脉相承,并且与周边国家成长、发展的时间差密切相关。如果存在此种时间差异,周边国家接受以汉字和文献为代表的中国文化的事实,也意味着中国文化在周边国家的流通。因此,高句丽、百济、新罗无法否定中国要求的外交形式——朝贡、册封体制,游牧国家通过亡命的汉人用汉字编写的外交文书维持与中国的外交关系。基于这一原因,在周边国家汉字与文献的流通、扩散,都意味着以中国为中心的朝贡秩序体制的形成。随着各国的发展,周边国家的汉字文化也发展到与中国对等的水平。本文讨论的“同于中国”,或是“依中华之法”等都可以反映出这一情况。

虽然前近代东亚社会秩序是以朝贡、册封体制为中心形成的,东亚各国将本国的固有文化与中国文化相融合,创造出与中国不同的新文化。新罗通过吏读法进行的记录,或是以汉字为基础创造出的日本平假名与片假名,都是非常典型的事例。这都是在东亚各国文化流通并得以扩展的结果。(说明:该文由中国社会科学院戴卫红研究员校订)