乳腺浸润性导管癌的超声征象与CD34表达的相关性

2019-07-26颜丽华章婧文王伟镇王宝平纪丽景马焕容

颜丽华,章婧文,王伟镇,刘 志,刘 娟,王宝平,纪丽景,李 璇,马焕容

南方医科大学南方医院超声医学科,广东 广州 510515

乳腺癌是全球女性最常见的癌症之一,在我国的发病率逐年上升,且发病年龄逐步年轻化,死亡率达38%[1-2]。浸润性导管癌是最常见的乳腺癌病理类型,血管生成是肿瘤发生、发展和转移的关键因素,靶向血管生成的治疗亦是乳腺浸润性导管癌治疗的重要方案[3]。可用于乳腺癌治疗的抗血管生成药物有:靶向血管内皮生长因子A(VEGFA)的贝伐单抗、靶向血管内皮生长因子受体(VEGFR)的雷莫卢单抗、靶向血小板源性生长因子受体(PDGFR)的舒尼替尼等。CD34是一种跨膜糖蛋白,被认为是造血干细胞的标志物,亦表达于血管内皮祖细胞,可用于评估多种肿瘤的血管生成[4-7]。目前,乳腺浸润性导管癌的CD34与血管生成因子如VEGFA、VEGFR、PDGFR的关系尚不清楚,本研究拟利用肿瘤基因图谱(TCGA)数据库分析其关系以初步了解CD34的表达水平能否在一定程度上反映血管生成因子的表达。

超声是筛查和诊断乳腺癌的重要影像学方法之一。已有研究报道乳腺癌的某些超声征象如腋窝淋巴结转移等与CD34表达有关[8-9],但乳腺癌有多种病理类型,浸润性导管癌作为最常见的类型,其超声征象与CD34表达关系如何尚不完全清楚。本研究旨在了解乳腺浸润性导管癌的CD34与血管生成因子的关系,并进一步探讨其超声征象与CD34表达的关系,为临床医师结合超声征象与CD34进行抗血管生成因子治疗用药的选择提供基础实验数据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集2018年12月~2019年2月在我院接受乳腺癌手术的患者的临床资料(术前超声诊断及术后病理学诊断资料)进行回顾性分析。纳入标准:女性;单侧乳腺单发病灶,手术前均未接受过任何抗癌治疗;病理确诊为乳腺浸润性导管癌。排除标准:双侧乳腺病灶或单侧多发病灶;手术前接受过抗癌治疗;病理确诊为非乳腺浸润性导管癌。最终共获得100例研究对象,年龄49.6±9.8岁,其中28~50岁的患者有54名,51~69岁的患者有46名。本研究已获得南方医科大学南方医院伦理委员会批准及患者的知情同意。

1.2 检查仪器与方法

使用PHILIPS-IU22彩色多普勒超声诊断仪,12~5 MHz线阵高频探头。乳腺结节的超声征象按照2013年乳腺影像报告和数据系统进行描述,由2名资深超声科医师对乳腺超声检查结果进行评估,并登记结节的征象。收集完整资料后进行回顾性分析。

1.3 免疫组化检测与评分

使用免疫组化方法检测乳腺浸润性导管癌组织中CD34的表达。根据微血管计数法,细胞质或细胞膜上带有棕黄色染色的血管内皮细胞被视为阳性。在100×低倍镜下选择3个最密集着色的视觉视野,并在400×高倍镜下进行微血管计数,并根据平均值表达水平将组织分成高表达组和低表达组[10]。

1.4 统计学处理

应用SPSS 23.0软件进行统计学分析,并使用GraphPad Prism 5.0和Photoshop CS5软件进行图像绘制和处理。乳腺浸润性导管癌组织中CD34与血管生成相关因子表达的相关性采用Pearson相关性检验。乳腺浸润性导管癌的超声征象与CD34表达的关系采用卡方检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 肿瘤基因图谱数据库分析乳腺浸润性导管癌组织中CD34与血管生成相关因子表达的相关性

对TCGA数据库中乳腺浸润性导管癌组织的CD34与血管生成相关因子的编码基因VEGFA、VEGFR、PDGFR的mRNA表达水平进行分析,通过相关性检验发现,CD34与VEGFA在mRNA表达水平不存在明显相关关系(r=-0.10,P=0.0014,图1A),与VEGFR、PDGFR在mRNA表达水平显著正相关(r=0.73,P<0.0001;r=0.66,P<0.0001,图1B、C)。

图1 TCGA数据库分析乳腺浸润性导管癌组织中CD34与VEGFA(A)、VEGFR(B)、PDGFR(C)表达的相关性(n=1105)

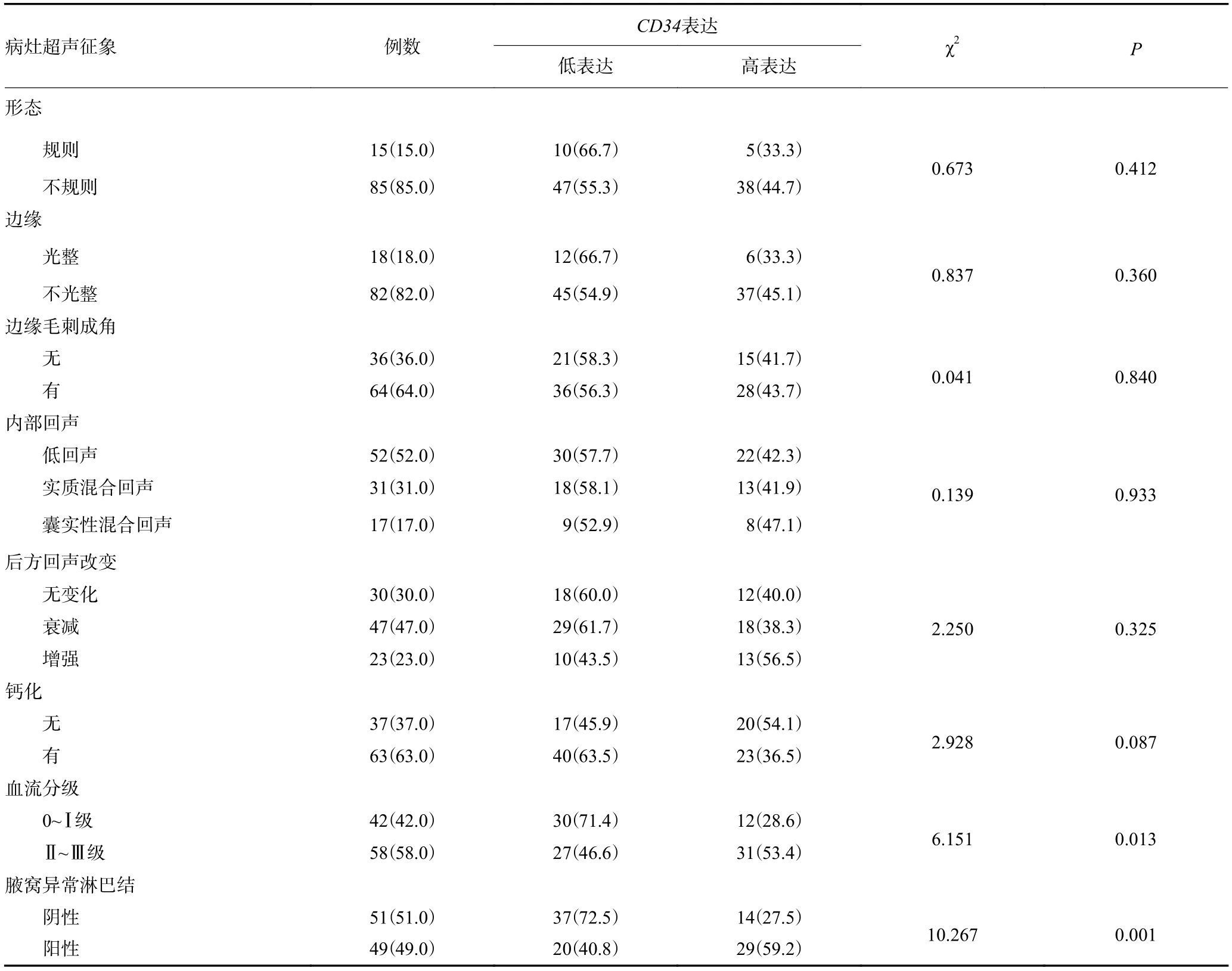

2.2 乳腺浸润性导管癌的超声征象与CD34表达的关系

乳腺浸润性导管癌的超声征象包括病灶的形态是否规则、边缘是否光整、边缘是否毛刺成角、内部回声、后方回声改变、有无钙化、Adler血流显像分级及腋窝是否探及异常淋巴结。超声征象与癌组织中CD34表达的相关性结果显示,病灶的血流分级及腋窝淋巴结与CD34表达的相关性有统计学意义(P<0.05,表1),其余超声征象与CD34表达不相关(P>0.05)。病灶血流显像分级为Ⅱ~Ⅲ级者,CD34高表达占53.4%,明显高于血流显像分级为0~Ⅰ级者(28.6%);腋窝异常淋巴结阳性者,CD34高表达占59.2%,明显高于腋窝异常淋巴结阴性者(27.5%,图2)。

表1 乳腺浸润性导管癌的超声征象与CD34表达的相关性[n(%)]

图2 乳腺浸润性导管癌的超声二维、彩色多普勒、腋窝淋巴结二维、癌组织CD34免疫组化(400×)的病例图像

3 讨论

乳腺癌与多种肿瘤具有相似的病理过程,导致治疗效果欠佳和预后不良[11]。早期诊断、早期治疗是改善乳腺癌患者预后的重要策略。血管生成是肿瘤生长所必需的现象,血管生成因子在肿瘤生长、侵袭、转移中发挥着重要作用[12-13]。肿瘤组织的微血管密度被证明是一个重要的预后因素,一般而言,预后较差的恶性肿瘤的微血管密度高于预后较好的肿瘤[14-15]。CD34是高度糖基化的跨膜蛋白分子,在血管内皮细胞中的表达具有特异性,可反映肿瘤组织的微血管密度,CD34的表达对乳腺浸润性导管癌的预后具有重要预测价值[16]。研究表明,乳腺癌患者肿瘤组织中的微血管密度增加与转移风险和/或生存率降低之间存显著相关性[17-18],靶向血管生成治疗如VEGFR、PDGFR抑制剂是乳腺癌治疗的重要方案之一。本研究通过分析TCGA数据库发现,乳腺浸润性导管癌组织的CD34与VEGFR、PDGFR在mRNA表达水平存在显著正相关关系。目前尚未有相关文献报道CD34与VEGFR、PDGFR之间的表达相关性,该结果提示乳腺浸润性导管癌组织的微血管密度一定程度上可反映VEGFR、PDGFR的表达水平。

肿瘤的形态学改变可通过超声征象反映出来,超声征象与相关生物指标之间可能存在一定联系[19]。研究表明,血管生成以及血流模式的变化通常与乳腺性肿瘤的变化有关,超声可提供独立的信息以改善诊断[20-21]。本研究发现在乳腺浸润性导管癌中,超声征象中血流分级及腋窝淋巴结转移与组织微血管密度显著相关,超声成像下血流信号较丰富及腋窝淋巴结转移阳性者,其癌组织中CD34的表达水平较高。已有研究表明,乳腺癌的CD34表达水平与超声征象中血流分级及腋窝淋巴结转移相关[8-9,22]。本研究在此基础上,进一步在最常见的病理类型乳腺浸润性导管癌中验证了该结果。

综上所述,本研究率先发现乳腺浸润性导管癌组织的CD34表达与VEGFR、PDGFR表达正相关;超声成像下其血流分级及腋窝淋巴结转移与CD34表达呈显著正相关。该研究为临床医师结合CD34与超声征象进行抗血管生成因子治疗用药的选择提供基础实验数据。