《文心雕龙》元范畴“文”的英译变异现象研究

2019-07-26戴文静

戴文静 陈 军

自20世纪70年代起,汉学界中国古代文论的译介与研究作为一个特殊场域,已发展为汉学研究领域的一个热点,并引起国内学者的积极关注。童庆炳曾指出,为把中国古代文学理论的要义挖掘出来、传播出去,当前最值得做的是文学理论的范畴研究。①这些涉及从创作本源到鉴赏批评等所有中国文论重要议题并传承至今的中国古代文论范畴,已有数千年历史,可谓中国古代文论的“活化石”。它们以中国传统文化为母体,代表中国传统审美的言说方式,并蕴含丰富的开放性阐释空间,是中国古代文论的命脉与基石。刘勰以系列文论范畴的创用成就了《文心雕龙》经典理论建构,使其达于“体大思精”“包举洪纤”至境。中国古代文学批评史上出现的所有范畴几乎都能在《文心雕龙》中找到渊源或印记。②其中元范畴“文”作为东方诗学文化传统中一个极其重要的理论范畴,有着不可忽视的重要意义。刘勰也正是在对“文”这一范畴的设问中展开了《文心雕龙》的撰写。然而因中西文化、思维习惯的差异,名物不同,传实不易,“文”字在西传的过程中,不可避免地经过译者的文化过滤,生发种种驳离于原义的变异,这些变异为“文”的书写垦拓出了全新的阐释空间。本研究从“文”出发,参酌《文心雕龙》中元范畴“文”的各种汉学形态,分析其中变异的特征及原因。

一、《文心雕龙》中的元范畴“文”

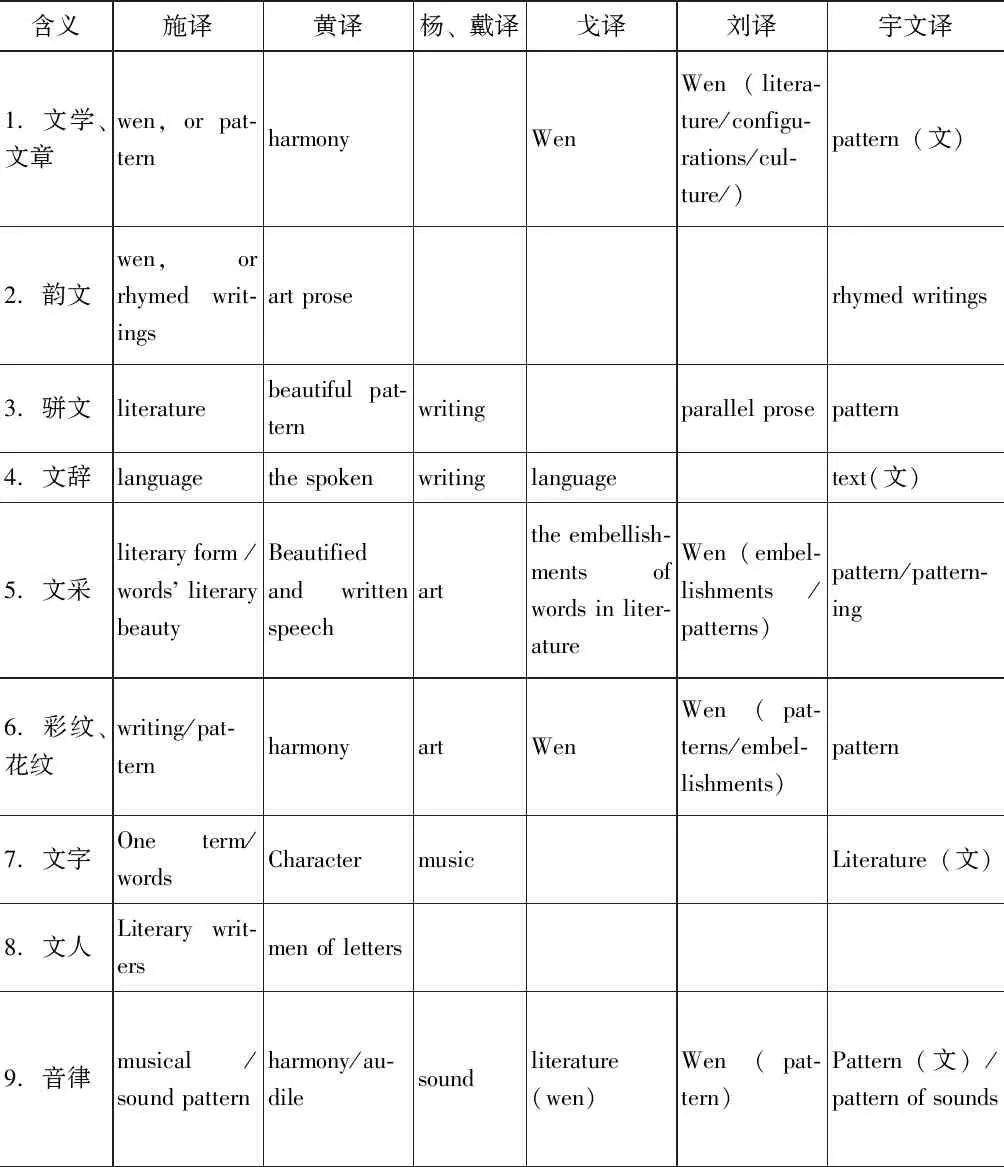

刘勰是中国文论史上第一个对“文”进行全面论述,并确立起中国古代文论框架的人。③据陆侃如、牟世金的统计,“‘文’字在《文心雕龙》中出现约337处,而‘文’的复合词约计187处之多。”④“文”字含义极广,从天文、人文、圣文到文心、文体、文理,几乎涵盖了中国传统文论研究的全部范畴。⑤总体上,这些“文”被刘勰划分为“道之文”和“人之文”两大类。而后者,依据《文心雕龙·情采》篇的表述,又可细分为形文、声文和情文三种类型。陆侃如、牟世金认为刘勰用“文”指涉文学或文章,但有时也指广义的文化、学术;有时指作品的修辞、藻饰;还可指一切事物的花纹、彩色。⑥此外,《文心雕龙》中的“文”字还用于人名、地名和篇名,如“文王患忧”(《原道》)、“文帝”(《明诗》);“讲文虎观”(《时序》)、“置崇文之观”(《时序》);“独制《文言》”(《原道》)、“昔陆氏《文赋》”(《总术》)等。周振甫先生在《文心雕龙辞典》中,专列“文释”一章,归纳了《文心雕龙》中“文”的六种含义。⑦陈书良先生在其《〈文心雕龙〉释名》中,将“文”的含义概括为九个方面。⑧笔者在综合前贤分类的基础上,仔细考证原典,根据原文语义归纳定性,将《文心雕龙》中337处元范畴“文”分为以下九大类,如表1。

表1 《文心雕龙》之“文”的含义总表

通过表1,我们清晰地看到,“文”的这九类含义中,除第六类指涉广义的“自然之文”以外,其他都取其狭义的人文之解,且集中于文之枢纽和创作论各篇中。尤其在论及“文”之本质(道为根)和“文”之性质(真实性)的《原道》《情采》两篇中,“文”的出现频次多达46处,占全书“文”字总数的近七分之一。

二、《文心雕龙》中元范畴“文”的英译诠解

海外汉学界公开发行的《文心雕龙》英文全译本和节译本中涉及“文”字诠解的译本有如下几部:美国哥伦比亚大学出版社于1959年出版发行的施友忠首个全译本(简称施译)⑨、香港大学出版社于1999年出版的黄兆杰翻译的全译本(简称黄译)⑩、1950年戈登(Gordon, Erin Esiah)《原道》篇的节译文(简称戈译)、1962年杨宪益、戴乃迭夫妇发表在ChineseLiterature上的五篇节译文(简称杨、戴译)、1975年芝加哥大学出版的刘若愚出版的ChineseTheoriesofLiterature(《中国文学理论》)(简称刘译)以及1992年美国著名汉学家宇文所安(Stephen Owen)的ReadingsinChineseLiteraryThought(《中国文论:英译与评论》)一书中,选译的《文心雕龙》中18篇文章(简称宇文译)。下文将根据表1中“文”的九种含义分类,逐一考察上述译文中“文”的各类英译诠解,如表2:

表2 《文心雕龙》之“文”的英译诠解总表

论及“文”的第一类含义是指“文学、文章”。刘勰在《原道》篇中开篇即言,“文之为德也大矣,与天地并生者何哉?夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之形:此盖道之文也。” 此处表明刘勰对文学本质的探讨源自宇宙起源的文道论。冯友兰指出,“老子云,‘万物莫不樽道而贵德’,道是万物之所以生者,德是万物之所以是万物者。”刘勰提出“文”之“德”源自作为宇宙万物规律和原理的“道”,“文”之“德”不仅是“道”的外在表征,而且“与天地并生”。圣人领会自然之“文”中的“道”,并以“人文”形式展现出来,即“道沿圣以垂文,圣因文而明道”。这种从书写符号的“文”着手,厘清文学本质的做法,为后文提升“文”的地位埋下了伏笔。从某种程度而言,这与索绪尔为代表的西方符号学理念暗合。“文”不仅从属于“道”,而且与“道”保持一种意义关联,即“文”代表能指,“道”代表所指。施译、宇文译两者为突出“文”这一本体所特有的形而上特质,皆采用了“pattern”(模式)单数的书写形式。两者不同的是,施友忠还考虑到中国文论异质性的精神实质,释义的同时兼顾音译,以保持“文”这一重要范畴在全书中的贯穿和统一。此外,在该篇注脚中,他还进一步解释了这种特性:“‘文’没有简单的英文对等词,刘勰在《原道》篇首所用的包含各类模式(patterns)的‘文’,几乎涵盖了宇宙的各个方面。此处用‘文’来涵盖所有这些不同的模式,是因为在刘勰心中,‘文’具有宇宙各方面的共性。”施译这种音译和释义相结合的方式弥补了单独释义在意义层面所造成的不足,保留了“文”的音与义的完整性。宇文所安指出,“刘勰在“文”的论述上跨出了史无前例的一步,《原道》篇通过对“文”的全面阐述,在传统的关联中又加入新的元素,即将文学领域与更广泛意义上的‘文’的外在模式相关联。”他的译文通过融合了必要的汉字释义,将“文”置于中西文论生成性对话的张力中,并在文后的“术语集解”中集中论述了“文”在《文心雕龙》中具体的不同用法。黄译在“文”的第一、六、九类含义的译文中都采用了“harmony(和谐)”一词,虽然译出了“文”字的包容性,体现出中国传统哲学独有的天人合一的思维。但此词承载的语义过于抽象和笼统,这种形式上的变异使译文驳离于“文”的本义,无法彰显“文”原本丰富的语义场。作为《原道》篇最早的译者,戈译在“文”的第一、六类含义中均采用了音译的方法最大限度地保留了“文”的源语形式,但其具体含义未能阐明到位。为求意义明晰,刘若愚曾指出自己翻译时“不仅采用了音译法,还在其后的注解中,根据上下文指出这一术语所表示的主要概念和隐含的次要概念,然后再依其呈现的重要性次序列出多种英文翻译”。如此‘文’的本义才得以清晰地传达。

“文”的第二类含义是“韵文”,是指按照文体划分的与“笔”(无韵文)相对的、有节奏和韵律的作品。刘勰在《总术》篇中指出,“今之常言,有‘文’有‘笔’,以为无韵者‘笔’也,有韵者‘文’也。”《文镜秘府论》西卷《文笔十病得失》引《文笔式》云:“制作之道,唯笔与文。文者,诗、赋、铭、颂、箴、赞、吊、诔是也;笔者,诏、策、移、檄、章、奏、书、启等也。即而言之,韵者为文,非韵者为笔。”由此可见,文笔的划分是从文章的形式入手,以有无“韵”为标准,通过划定概念外延的方法来确定其内涵。施译和宇文译都将此处“韵”的特征呈现了出来,而且施译继续采用音译与释义相融合的方式,不仅使“文”高度前景化,而且精准地再现了原义。黄译的“art prose”与原义相差甚远,“art”一词虽有艺术美感之义,但无法表达出韵文固有的节奏和韵律特质,且表示散文的 “prose”归属于无韵之文的“笔”类,与韵文的本义不符,这种变异源自当下语境的一种误读。

“文”的第三类含义是指“骈文”。刘勰在《文心雕龙·情采》中指出:“立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也;二曰声文,五音是也;三曰情文,五性是也。五色杂而成黼黻,五音比而成韶夏,五性发而为辞章,神理之数也。”此句中的第一个“文”指代骈文,兼包形文、声文和情文,即具有文采、声律和情理。施译选用“literature”显然有失偏颇,因为从文类视角而观,此处的“文”与“literature”分指两个不同的概念,后者的指涉范围要远大于前者。事实上,西方传统意义上的“literature”,虽然也可特指某些专类,具有偏义指向性,但在一般的意义上其涵盖面则更为广泛,大体相当于“所有书写物”,可囊括小说与戏剧在内的所有书写种类。黄译和宇文译都采用“pattern”就使读者难以与“文”的第一类含义“文章、文学”相区别了。杨、戴译采用具体的“writing”一词,突出书面文学作品,相比“literature”更为具体,但还是没有将中国传统骈文独具的“两两相对而成篇章”的文体特征呈现出来,相比较而言,刘译的“parallel prose”,用“parallel”限定“prose”, 对其特征把握得较为精准。

论及“文”的第四类含义是指“文辞”,其译法必须回归原文加以考证。原文是谈论写作的限制性:那些表达在文学写作中的微妙之处,即《神思》篇中所提的“文外曲致”,是批评家无法说明的。显然这里的“文”是指书面而非口头文辞。施译、戈译的“language”和黄译的“the spoken”, 不仅难与文辞侧重书面语的本义匹配,而且无法表达出中国汉字作为表意文字的特点。如施译选用了根植于西方结构主义的“language”一词,更多地强调一种用于交流的语言体系。又如不自觉地受西方形而上语言哲学特别是西方语音中心主义的影响,黄译选用了“the spoken”。宇文恰当地选用了“text”一词,既强调非释义或评论型文本的纯文本,也兼顾了“text”在目的语中的互文关系,即text表示《圣经》中文句的意思,此外还加上“文”的拼音,在此语境下,不仅还原并丰富了“文”的表意效果,还使西方受众更易理解和接受。

“文”的第五类含义是指“文采”,源自刘勰“文”与“质”的辩证思想。他认为“文”与“质”具有不可分离或偏废的辩证关系,但他更强调“文”的问题,有重“文”的倾向,如“文胜其质、言以文远、文以足言”等,都说明他所赞赏的是由“质”所生“文”的美,即文采。这里刘译择取戈译和宇文译的优长,融合了音译和释义,将“文”的多义性表达清晰。文采的形式感及美感在施译“literary form/ words’ literary beauty”中也得以体现。与偏重实体本质的、指物性的英语不同,古汉语是一种书写个人与世界关系的过程性与指事性的语言。在此基础上,儒家所倡导“文质彬彬”的“文质”观直至刘勰所持的时代,都是强调内外统一、质文相胜,这和西方形式主义文学创作中的可单独抽取并加以讨论的形式与内容并不完全相同,就这一层面而言,施译“literary form”并不符合中国传统“文质”观的言述方式, 而是在西方形式主义视阀下的诠解。杨、戴译选用的“art”一词侧重语言的艺术性,但这里整体语义过于抽象,显得“采”有余而“文”不足。黄译“beautified and written speech”虽意识到此处文采的主体是书面文学作品,但将“written”修饰“speech”易生歧义。

“文”的第六类含义是指“彩纹、花纹”,可追溯到“文”的起源。段玉裁《〈说文解字〉注》如是说:“‘文’,错画也。‘错’当作‘逪’,‘逪画’者,交逪之画也。《考工记》曰:‘青与赤谓之文。’‘逪画’之一耑也。‘逪画’者,‘文’之本义。‘彣彰’者, ‘彣’之本义。义不同也。皇帝之史仓颉见鸟兽蹄迒之迹,知分理可相别异也。初造书契,依类象形,故谓之文。‘象交文’者,像两文交互也。‘纹’者,‘文’之俗字。”由此可见,“文”之本义原为“刻画”“花纹”和“交错”。这里刘译兼取施译、戈译和宇文译之长,以更全面的语义满足学术研究的需要;而黄译的“harmony”和杨、戴译的“art”,浅化了所指,无法使读者联想到彩纹、花纹的本义。

论及“文”的第七类含义“文字”的译法,宇文将《定势》篇中的“故文反‘正’为乏”译为“literature”(文学),指代所有文学作品,扩大了此处“文”的语域。刘勰非常强调夸饰在创作中的重要作用,将其看作是奇辞壮采的主要手法,但夸饰中应秉持“夸而有节、饰而不诬”的原则。他主张定势的目的就是为了纠正当时新奇和轻靡的文风,抨击当时文学作品中“率好诡巧、反“正”为“乏”的讹势。“故文反‘正’为‘乏’”是以文字方面的讹势举例,将汉字“正”反写便成了“乏”字,这里只是刘勰就微观文字层面的论述,并不涵盖文学的总称。施译和黄译从微观的文字着眼,译成“words”和“character”,都有可取之处。施译将《夸饰》篇孟轲所云,“说诗者不以文害辞,不以辞害意也”中的“文”译成“one term”,泛指某个文字,是可取的。而杨、戴则对译成“music”。原文是指孟子所言,讲诗不要死抠文字来损害辞义。这里的“说诗者”是指《诗经》(BookofPoetry)的解说者,而非杨、戴译中所言的“歌曲的研究者”(when studying the songs),因此与此相对,后文中的“文”字也非“music”(音乐)而是“one term”(文字)的意思,由此可见,杨、戴译中的音乐译法颇为牵强,产生了驳离于原文意旨的变异,易生歧义。

“文”的第八类含义是指“文人”。这在《文心雕龙》全书中并不多见,仅在《程器》篇“文既有之,武亦宜然”中出现过一次。文中刘勰论证了品德与创作的关系,指出品德好是文人任国家栋梁的必要条件,他针对当时崇尚清谈的流弊,举例说明文人的缺点。事实上,文人在西周时代的《诗经》和《尚书》中就有记载,据《诗经·毛传》解释:“文人,文德之人也。”到了东汉,文人具有了一定的社会地位,构成一种社会阶层。如王充《论衡·超奇》篇曰: “采掇传书以上书奏记者为文人。”曹丕《与吴质书》篇曰:“观古今文人,类不护细行。”又《典论·论文》曰:“文人相轻,自古而然。”显然,古今不同语境下文人的所指并非一致,古今文人在内涵与外延上有着诸多不同。现代语境下文人相当于文化人或人文知识分子,其外延显然要比古代语境中的文人宽泛许多,泛指会写文章的读书人。而《文心雕龙》中的文人即上文所言的“文士”,是与“武士(人)”相对的概念,作为士大夫的一部分,他们是指先祖之有文德者或读书能文之士。施译“literary writers”与原文语境基本相符,而黄译做了转译,取其“文人”的现代含义,译为“men of letters”,虽然与原文语境有所出入,但在一定程度上契合现代普通大众的审美需求。

“文”的第九类含义“音律”,指文字声韵的规律。刘勰在《声律》篇中指出“音以律文,不可忽哉”的观点,其《声律》篇的创作,就是用以研究和探讨语音和美的内在规律的。他指出和韵之美可以构成抑扬顿挫的节奏,形成摇曳多姿的声律之美。施译和宇文译“sound pattern”和“patterns of sound”都传达了声音的这种内在规律性。刘译过于简单,戈译又过于笼统,都无法传实。黄译泛化成“audile”,只流于声音的形式,而无规律可言。杨、戴译侧重于音的表述,将其简化为只见其“音(sound)”而无其“律”,表义不够明确,这会使不了解中国诗歌传统的西方读者产生语义理解上的模糊。

三、《文心雕龙》“文”范畴英译变异现象的反思

变异这一源自生物学意义上的概念,表现为亲代与子代之间的差别。正因这种亲缘关系上的差异性给予文学研究者探讨文学影响和传承过程中的变异现象以很好的概念借鉴。我们把这种发端于文论传播过程中的差异性转变用变异概念来解读。事实上,在中国古代文论西传的历程中,这种变异一直存在。弗朗索瓦·于连(Francois Jillien)曾引述,“只要东方观念和思想被转换到西方的框架中,以西方的语言表达出来,就必然被曲解和颠覆。”维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)也提出“意义即用法”的观点,他强调“个人在运用语词表达意向或意向经验时,语词的意义会随着言语主体的语境发生变异。”通过追踪《文心雕龙》中“文”的英译诠解,不难发现西方汉学界在译“文”的同时,不可避免地发生着不同程度的变异,主要呈现如下三大特征:

(一)浅化所指

上文所述黄译中多次出现的“harmony”和杨、戴译中“art”的反复使用,都是浅化“文”意所指的明显表征。从接受角度而言,《文心雕龙》的翻译跨越古今、中西两道鸿沟,译者在处理一些含有复杂文化内涵或意象的范畴时,考虑受众的理解与认知,进行适当的浅化、泛化处理是可以理解的。黄兆杰选择文论基本内容为其翻译的侧重点,以译出优雅可读的译文为其主要目标。正如他在译著TheBookofLiteraryDesign《文学设计》中所言,“此译本只为大众读者能理解和欣赏,而并非龙学专家研读或使用的工具书。”他的译文采用浅化原文语意,减少注释,以增加译文可读性的翻译策略。为使非中文专业本科生能够理解并接受译本,他在译文后增补了中英对照的术语集。杨、戴译本中的语言大多采用通俗浅显的现代英语。其目的是希望引起西方受众对中国文论哲思的兴趣;改变部分西方学者曾有的偏见;逐步认清其诗性智慧并能有所启悟。虽然从读者接受角度而观,这种显性变异貌似增加了译文的可读性,给读者带来开放性的文本,使其有足够的理解与阐释空间。但从语义传达的有效性及跨文化传播的长远性而言,应减少以“music”阐释文字、以“art prose”对译韵文和以“sound”解释音律等类似的变异与误译,翻译时应兼顾意义与形式的统一,取其范畴在语境中的核心要义,择其适切的形式加以输出。

(二)扩大语域

在上述“文”的九类含义的英译诠解中,不难发现一种变异的汉学形态,即以“literature”对译“文”,这里显然是将原语中“骈文和文字”的语域扩大到更为宽泛甚至包含小说和戏剧在内的西方文学范围中。然而无论就“文”的界定还是起源,中国古代的“文”都无法与西方的“literature(文学)”等量齐观。从词源上讲,西方的“文学”所指范围更为宽泛,“literature”一词来自拉丁语“literatura或letteratura”,意思是“学习、写作、语法”,即指以文字书写为特征的泛化意义上的“文”。斯达尔夫人在《论文学》中也曾指出,最广义的“literature(文学)”包括哲学著作和出自形象思维的作品。就文类而言,“literature(文学)”与“文”不属于同一话语谱系。传统意义上西方的“literature”涵盖面要更为广泛,是包含小说和戏剧在内的所有书写物。相对而言,中国古代的“文”作为一个总义性概念,虽涵盖诗、文、经典、史著等所有用“古文”撰写的文体,但并不包括小说和戏剧这两类文体。此外,中西方“文”的起源也不尽相同。 在中国,首先是自然之“文”(纹)的出现,而后才出现能够代表自然之“文”(纹)的书写符号,即人文之“文”。由此可见,中国的“文”不仅源出自然、是自然的最终产物,也是宇宙万物的生成意义。一定程度而言,中国这种经由宇宙掌握“文”和西方基于摹仿论之上,并经由“文”掌握宇宙的起源过程有着本质区别。

(三)形式重构

诠解中一个值得注意的现象是,许多汉学家将“文”与西方诗学意义上的形式或结构进行通约。在目的语文化语境下,对其进行形式重构,将“文”的各类具体问题推向理论前台。自俄国形式主义、英美新批评、结构主义文论兴起之后,20世纪60年代整个北美文学研究深受形式和话语结构的影响,此时《文心雕龙》各译本在汉学界广泛传译。在此背景下,受译者文化无意识的影响,他们在译文中不自觉地套用了西方术语,如“pattern(范式) ”“text(文本)”“language(语言)”“ literary form(文学形式)”等词,一定程度而言,这些源自西方理论中形式主义和结构主义的词语,是其前理解的一种折射,也是汉学家们在西方话语场域下采取的一种隐性变异。

当然我们也不可忽视,部分汉学家在兼顾经典性和可读性之间所做的努力。如施译采用“文”的拼音加释义的方式,不仅成为学术性翻译的典范,同时也方便受众研读。哈佛大学远东语言讲师毕晓普(John L. Bishop)指出,“对于中国文学专业的西方学生而言,施译本的显著贡献不仅在于让他们能够读懂这部既重要又难懂的文学理论;同时开拓了他们不同的视域,使其看到了与西方《诗艺》等经典诗学论著不同的文学理论著作。”刘若愚也注意到“文”字的多义性,他认为无法做到仅用一个英文词来译介“文”。因此,他按照“文”字所指示或隐藏的不同概念,依照其在文中所呈现的重要性次序列出。针对海外诸多汉学家只谈“文”的功用,而不提“文”的起源,他从甲骨文和金文开始尝试寻绎“文”的意涵脉系,并借用艾布拉姆斯的理论对刘勰眼中的“文”的这一形而上观念做了解释。虽然他努力融合中西文学理论的尝试并未成功,但这样的研究范式无疑对后世海外学者产生了深远的影响。宇文所安在《中国文论:英译与评论》的导言中曾提到,“译本主要针对两类读者:一类是希望理解一些非西方文学思想传统的西方文学的学者;一类是初学传统中国文学的学生。”因此他采取近乎直译的方法,使其译文看似“僵硬有余,文雅不足”,但却能“让英文读者看出一点原文的模样”。他认为翻译中国文论这类思想文本时,译者如果对读者的概念习惯做大幅度让步,译文形式优雅,但内容只能是支离破碎的泛泛之谈,这样的结果会使读者难以精准理解原文中深刻的观点,因此他认为翻译时“唯一的补救策略就是注释,如果不附加解说的文字,译本就不具备存在的理由。”总体而观,受英美新批评派、结构主义、解构主义、新历史主义等西方哲思的影响,宇文所安这种以“文本为中心”的解读是成功的。其译本的成功主要体现在如下几个方面:对中国文论术语的尊重;以直译为主的译文,虽显得节奏缓慢,但读者可从中窥见中文的影子;在深层语义上,部分译文与原文达到了暗合,使人不得不为之赞叹。如上文对“text(文字)”“rhymed writings(韵文)”“pattern of sounds(音律)”等词的处理。

钱钟书曾指出,“翻译中有两种主要讹误:一种是粗心大意而生的错误;另一种是为作品补充润饰的加工改造。”我们将前者理解成误译,即显性变异,如“浅化所指”和“扩大语域”;将后者理解成创造性叛逆,即隐性变异,如“形式重构”。在中国文论外译时,特别是对其中直观抽象的元范畴进行逻辑化和理论化推介时,不仅要避免以上两种变异,还要兼顾将中国文本译成英文的两大难处:“一方面,求异的西方学者不希望看到完全归化的翻译;另一方面,必须控制译文中过度的注释现象,因为它会使文本滑入繁复的乱章。”因此,对于中西难以通约的元范畴,行之有效的译法应首先辨析其在不同上下文语境中的语义,择其文内核心要义,求其正解,避免误译。然后,针对不同受众及审美标准,分层次采取不同的翻译策略:针对普通大众读者,译文应在确保正确的基础上,尽可能地将阐释融入文内,避免过多的注释,以减少读者的认知难度,增加译文的可读性,扩大其传播的受众面;针对面向专业研究型读者的学术研究性译本,应借鉴施译、刘译和宇文译的长处,采用文内和文后结合释译的方式。文内形式以简洁为主,融通中西,即直接将元范畴转换成汉语拼音,形成有别于西方汉学传统的“新”范畴,再附加英文释义。释义部分,刘译的翻译实践值得借鉴,我们尽量在目的语文化语境中寻求易被逐渐接受与吸收的语词,并结合原文语义,按照元范畴所指示的主要概念和次要概念,依照其在文中所呈现的重要性次序列出。为增加学术性,文后释义应以详赡为主。可对不同元范畴再集中释义,以强化元范畴在文中的多义性。这样西方读者会格外留意“新”范畴及文后附加性译介,这些范畴连同它们的概念群会逐渐获得接受。通过对译本进行分层次性翻译以及文内、文后结合释译,在这种格义与正名中,促进中国古代文论有效传译。

四、结语

他者镜像为自我认知提供了不可或缺的参照系,是理解自我过程中在概念上必有的给定因素。汉学视域中考察中国古代文论,不仅能够让我们更加清晰地认识到其中的民族特色,而且还可以从一个新的角度来认识其丰富的内涵,从比较中领悟新知,释旧出新,融西立中。我们要走出中国传统文论印象式、直观式、感悟式的研究路径,借用西方分析式的方法把中国传统文论的概念和思想用现代语言诠释和表达,使其幽隐之处得以“秘响旁通,伏采潜发”。但译介的同时,我们也要有批判的眼光,避免显性变异产生的曲解与误译,注意隐性变异及其背后的西方中心主义,站在发展中国学术的立场上,在中西文论的双向阐释中,以开放的姿态与海外汉学界展开生成性的有效对话,在动态的诠解中释放出中国文论范畴体系的创造性潜能。

“后理论时代”解构了国际文论界长期存在的“西方中心主义”思维定式,为文学理论关注西方以外地区的发展扫清了障碍。《诺顿理论批评文选》(第三版)修改的两个动向值得我们关注:一是增加了一位华裔文学理论家的理论;二是向传统人文研究如古典理论、修辞学和文科教育的回归。这为中国文论走向世界提供了良好契机。中国古代文论从来就有自己独特范畴和话语体系,由此,我们有理由相信,新时代中国文论建设可从基础起步,在新语境下通过重新挖掘、诠解古代文论中具有现代阐释张力的术语、概念和范畴,以延展其生命力。我们要跨越中西语言文化的差异,了解受众的不同特点,采取译本的多层次化及文内、文后结合释义的策略,并在此过程中兼顾并平衡好译本的经典性和可读性,进一步助推中国文论“走出去”,让更多的海外读者能真切通过语言感知中国文论经典的灵魂与魅力。

① 童庆炳:《〈文心雕龙〉三十说的现代意义》,北京:北京师范大学出版社,2016年,第29页。

② 涂光社:《〈文心雕龙〉范畴系列创用的卓越成就和历史地位》,《云南大学学报》(社会科学版)2018年第4期,第89页。

③ 余虹:《中国文论与西方诗学》,北京:三联书店,1999年,第39页。

④ ⑥ 陆侃如、牟世金:《文心雕龙译注》,济南:齐鲁书社,1996年,第96、 96页。

⑤ 蔡宗齐:《〈文心雕龙〉中“文”的多重含义及刘勰文学理论体系的建立》,《人文中国学报》2008年第14期,第140页。

⑦ 周振甫:《文心雕龙辞典》,北京:中华书局,2009年,第190页。

⑧ 陈书良:《〈文心雕龙〉释名》, 长沙:湖南人民出版社,2007年,第48 -50页。

⑨ Vincent Y.C.Shih,TheLiteraryMindandtheCarvingofDragons:AStudyofThoughtandPatterninChineseLiterature, New York: Columbia University Press,1959.

⑩ Wong Siu Kit, Lo Chung Hang, Lam Kwong Tai,TheBookofLiteraryDesign, Hong Kong: Hong Kong University Press,1999.