基于CiteSpace的我国生鲜供应链研究进展分析※

2019-07-25李浩琪吕云翔谢运慧

陈 艳 李浩琪 吕云翔 谢运慧

(青岛理工大学,山东 青岛 266520)

一、引言

随着国民经济的持续增长以及人们生活水平的日益提高,市场对生鲜品的需求不断增加[1],数据显示,2017年我国生鲜市场交易规模达1.79亿元,同比增长6.9%,预计2019年生鲜市场的交易规模将持续增长至2.1亿元[2]。而生鲜品供给的区域性、季节性、分散性特点相当突出,且产品具有易腐蚀、易变质、难贮藏等特点,只有实施有效的供应链管理,才能保障生鲜品的质量安全并降低生鲜品的流通成本。自2003年起,我国学者对生鲜供应链开展了一系列理论及实证研究,且近年来研究呈现出持续升温的趋势。虽然我国对生鲜供应链研究的述评类文献也有很多[3-9],但大多都是以生鲜供应链的局部开展综述,且多为定性研究,难以全面直观地将生鲜供应链领域研究的动态变化、研究热点等展现出来。

鉴于此,本文将借助Citespace软件,结合文献计量法探讨国内生鲜供应链的研究成果,对生鲜供应链领域的发文量、发文期刊分布情况、研究机构及主体、关键词等进行统计,从而呈现出我国生鲜供应链研究的总体样貌,以期为今后的生鲜供应链学术研究提供参考和指引。

二、研究方法

(一)数据选择

为了保证研究文献的质量,数据主要源自生鲜供应链类(包括生鲜冷链类)的优秀期刊,在中国知网的高级检索中以“生鲜供应链”(“生鲜冷链”)为主题,检索我国生鲜供应链类的相关文献,截至2018年12月15日,共得到305条论文题目,删除不符合要求的文献后,最终得到230条题录。(检索时间是2019年1月18日)。

(二)Citespace简单介绍及设置

CiteSpace是由华裔学者陈超美教授在科学计量学、数据可视化背景下发明的一款引文可视化分析软件[10],该软件主要基于“共现聚类”的思想,对科学文献中的信息单元进行提取并根据信息单元之间的联系类型和强度进行重构,形成一系列的科学知识图谱。通过对图谱的分析,能够观察某一学科或知识域的研究进展和当前的研究前沿,以及该领域的知识基础,从而显示出一定时期内的发展新趋势及动向[11]。本研究运用Citespace5.3软件,设置时间区间为2003年至2018年,单个时间分区长度为1年。

三、生鲜供应链研究可视化分析

(一)发文量情况分析

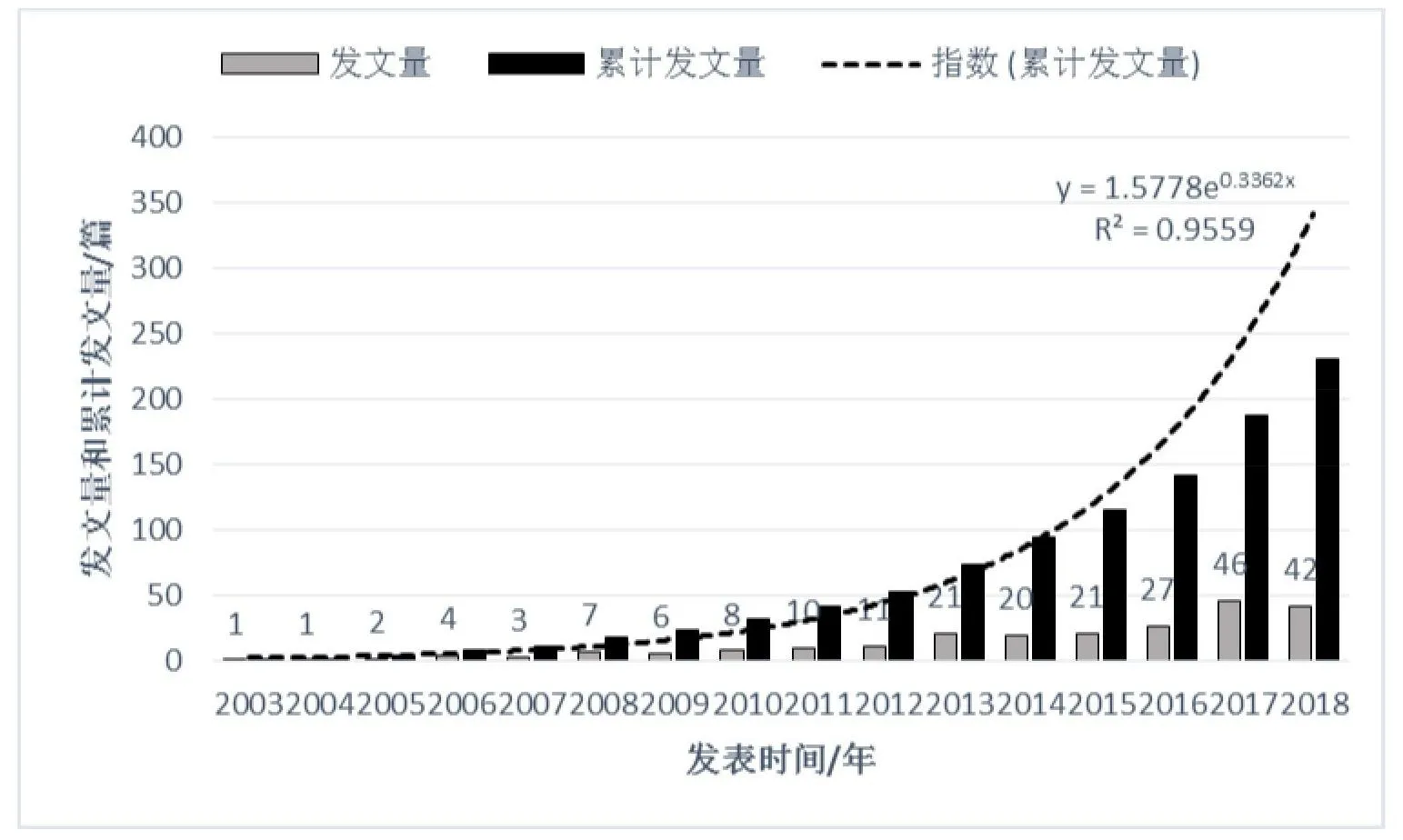

文献的数量变化直接反应该领域科学知识量的变化,而衡量某一学科领域文献数量变化的重要指标为发表论文的数量。通过对文献年代发文量进行统计分析,有助于了解我国生鲜供应链的理论水平及发展进程。根据中国知网在生鲜供应链领域内的发文量统计,绘制出论文数量年份分布柱状图,如图1所示。由图可以看出,最早的文献使于2003年,发文量处于不断上升趋势,具体而言可分为三个阶段:初步萌芽阶段(2003-2012),论文年发表量为5-6篇;迅速发展阶段(2013-2016),论文年发表量为22-23篇;爆发增长阶段(2017至今),论文年发表量为44-45篇。对累计发文量进行指数函数拟合,得到拟合曲线的R2=0.9559,由此说明我国生鲜供应链领域研究文献累计量呈指数性增长,同时表示我国生鲜供应链在逐渐发展。

图1 基于CNKI的我国生鲜供应链研究文献数量

(二)发文期刊分布情况分析

通过对生鲜供应链领域230篇文献的发文期刊进行统计,可以发现该领域来源期刊的水平以及研究主题的主要分布领域。从中国知网高级检索数据库中发表该主题的论文来看,《物流技术》这一期刊发表的论文数量最多,占文章总量的9.13%。虽然《物流技术》期刊在生鲜供应链领域载文量最多,但目前此期刊已不是核心期刊,说明生鲜供应链的研究还有待提高。发表量前5位的期刊详见表1,前5种刊物合计发文量为72篇,占总比31.3%。

表12003-2018年生鲜供应链研究文献的发表期刊排名

(三)发文机构情况分析

通过对230篇文献的发文机构进行分析,在Citespace 软件中的“NodeTypes”选项选中“Institution”,设置阈值为20,得到发文所属机构图谱,如图2,节点的大小表示机构在此领域发文量的多少。230篇文献中,有23个机构(节点),7次连接,密度为0.0277,表明各个机构之间有一定的合作,但是机构之间的学术交流仍需提升。

图22003-2018年生鲜供应链相关研究发文机构图谱

(四)研究主体情况分析

根据Citespace的统计数据,检索到230篇文献共有38位作者。核心作者是推动学科发展及学术创新的骨干力量,通过确定某领域研究的核心作者,有利于提升该领域的学术影响力[12]。因为核心作者是指在某个领域发文多、论文影响力较大的一个群体,通常也被称作“核心作者群”。普赖斯定律是衡量各个学科领域文献作者的分布规律,依据其计算方法:(其中M是指作者最低发表论文数量,Nmax是指发表最多论文数量),从而可以确定该领域的核心作者群。对发文量的统计数据显示,在生鲜供应链领域发文最多的学者是但斌,共发文11篇,计算得到M=2.48,即在生鲜供应链领域发表论文3篇及以上的作者为核心作者。通过对统计数据的分析,满足条件的作者共有14位。

发表论文数量最多的学者是但斌,下载次数高达25168次,被引频次为710次;其次是曹武军学者,发文量为8篇,下载次数为1637次,被引频次为51次;位于第三位的是唐润学者,发文量为5篇,下载次数为1114次,被引频次为7次。其中,龚树生和梁怀兰学者合作完成的《生鲜食品的冷链物流网络研究》,被引频次达到241次,该研究指出生鲜食品的冷链网络大致有三种模式:单个经济体的冷链物流网络、区域内的冷链物流网络和跨区域的冷链物流网络,并认为冷链物流各个节点的有效链接决定了其效率水平,而我国冷链物流的上游、中间环节和下游并没有很好地链接起来[13]。这一研究理论得到众多学者的关注。

根据统计数据分析得出,生鲜供应链研究领域14位核心作者共发表论文47篇,占论文总数的20.43%,相对于普赖斯标准的50%相差甚远。由此可以看出,虽然我国对生鲜供应链的研究经历了15年的时间,但并没有形成一定的核心作者群,因此还需要生鲜供应链领域内的学者继续深入研究并发表更多且有价值有影响力的文献,促进该领域的进一步发展。

借助Citespace5.3软件对发文作者群体进行分析,得出该领域内作者合作图谱,如图3所示,节点的大小表示作者中介中心度的高低;字体的大小表示作者发表论文数量的多少;作者之间合作次数的多少由节点之间连线的粗细表示[14]。由图可以看出,但斌、曹武军学者的发文量最多且其中心度较大。但除了但斌学者的合作团队较大外,其他大多为一对一结合形成的合作组织。

图3 生鲜供应链研究领域作者合作图谱

(五)研究主题的关键词可视化分析

关键词是学术论文用于表达文献主题内容,在一定程度上能概括文章的主旨,一般情况下,关键词在一篇文章中有3-5个。因此,通过对某领域的关键词分析,可以确定该领域内的研究热点。

通过对Citespace5.3软件中“Node Types”选项的设置,将2003-2018年生鲜供应链领域内的230篇文献经过数据转换,得到关键词共现图谱。根据统计数据得出,该领域内共有41个关键词节点,并且由94条连线将这些关键词连接起来,其可视化图谱如图4所示。

图4 生鲜供应链研究领域的关键词共现图谱

关键词出现频次的高低由节点的大小表示,节点越大,表明该词出现的频次越高。关键词的中心性是由十字节点的紫色标识,中心性越大,十字节点的宽度越大,该词的影响程度也越高,说明该关键词有较强的中介作用[15]。生鲜农产品出现的频次最大,其次是冷链物流、供应链等。但是关键词的中心性和其出现的频次并不一定呈正相关关系,比如表2中“生鲜农产品供应链”的频次为14次,但其中心度只有0.01,而“电子商务”的频次为12次,但其中心度为0.1。因此,研究热点应综合考虑关键词的频次和中心度的大小。

(I为关键词个数),可以界定高频词与低频词,计算得出生鲜供应链研究领域的高频词与低频词的分阈值为8.57,所以出现9次以上的关键词即为高频关键词。根据统计数据显示,生鲜供应链领域内共有8个高频关键词,如表2所示,位于前三位的分别是“生鲜农产品”(137 次)、“供应链协调”(49 次)、“供应链”(42次)。此外,根据相关资料显示,中心度大于0.1的关键词是研究热点,根据表2可以看出,该领域内的研究热点为:生鲜农产品、供应链协调、供应链、冷链物流、电子商务。

表2 生鲜供应链研究领域内高频关键词及其频次

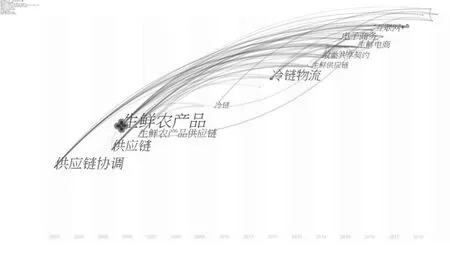

(六)生鲜供应链研究的演变分析

为了能够检测出不同时段内生鲜供应链研究领域的演变情况,利用Citespace5.3软件中的MST(MinimumSpanning Tree)工具进行网络裁剪,使得分析对象之间的复杂性得到简化,并突出重点关系[16]。在 Citespace 软件中的“Node Types”选中“keyword”,“Visualization”选项中的“Graph Views”选中“Time-Zone View”,即可得到生鲜供应链研究领域关键词共现时区图谱,如图5所示。

图5 生鲜供应链研究领域关键词共现时区图谱

图5表明,随着时间的推移,我国生鲜供应链研究热点成多样化分布。从图中还可观察出该领域内研究热点的演变过程,大致可以划分为以下三个阶段:

1.初步萌芽阶段(2003-2012年)。该阶段的热点关键词主要集中在生鲜农产品、生鲜农产品供应链、供应链协调等,重点关注供应链管理理论、供应链管理的应用、生鲜品供应链的构建以及供应链之间的协调。早在20世纪80年代左右就出现供应链管理的概念,直到90年代才成为学者们研究的热点[17]。杨平、乔雯[18]等学者对生鲜农产品供应链物流运作的模式进行了探析,根据不同类型生鲜农产品的市场特性,提出了不同的生鲜农产品物流供应链,这一研究理论得到众多学者的认可。但斌学者[19]基于价值损耗的思想,以考虑生鲜农产品损耗下的利润最大化为目标,探究生鲜农产品供应链协调的问题。侯玉梅、马腾飞[20]等学者以河北省为例,首先探讨了该省构建生鲜农产品供应链的必要性,然后对其农产品供应现状和存在的问题进行分析,提出适合河北省发展的生鲜农产品供应链模式。此外,有众多学者以超市[21-23]为研究对象,探讨生鲜供应链的应用。

2.迅速发展阶段(2013-2016年)。该阶段生鲜供应链研究领域的热点关键词集中在冷链物流、电子商务、生鲜电商、“互联网+”等。随着2014年4G时代的全面到来,消费者的购物习惯逐渐从实体店转向了网购,再者由于人民生活水平的提高,对于食物的要求不再单单限制于“吃得饱”,更要满足“吃得好”,保证食品质量安全,营养丰富、均衡,因此生鲜电商、冷链物流逐渐随之发展起来。岳向华、许明辉学者[24]认为,提升冷链发展前景需要加大生鲜电商模式向O2O模式的转换,加快冷链配送物流行业的发展;朱长宁学者[25]通过对比应用可追溯系统前后供应链成员在系统投资、定价及订货方面的决策以及利润水平,提出了应用可追溯系统情况下供应链的相关协调机制,这种机制不仅可以可以降低生鲜农产品的双重损耗程度,还可以提高消费者对可追溯生鲜农产品的需求偏好,以此提升供应链整体利润;颜波、叶兵[26]等学者对物联网环境下生鲜农产品供应链进行研究,构造新鲜度影响下的市场需求函数,建立基于改进收益共享契约的供应链协调模型,实现供应链协调。

3.爆发增长阶段(2017年至今)。该阶段的显著特点是生鲜供应链领域的研究文献急剧增加,相比迅速发展阶段,年发表量增加20篇左右。随着国内生鲜供应链的发展,其内在矛盾也在不断升级,因此,此阶段大多数学者主要研究生鲜供应链的协调机制及对供应链的结构优化分析。李曼[27]学者认为,生鲜农产品供应链主要存在着生产者与消费者分离、生产地与消费地分离、供给时间与消费时间错位、供给模式与购买模式不同所派生的一系列矛盾,针对这些矛盾,提出了优化生鲜农产品供应链的途径;贾强法[28]学者从供应链结构角度分析了我国生鲜农产品现有的供应链模式,指出了供应链体系不完善、效率低下、质量安全等困扰生鲜产品发展的问题,并针对此问题提出优化生鲜农产品供应链结构的对策建议;侯国栋、孙晓[29]等学者基于目前我国生鲜品的库存系统,采用定量的方法对供应链协调机制展开研究,对在分散决策、收益共享契约及博弈论协调机制这三种模式下的利润情况进行对比分析,并通过实例仿真,得出大联盟博弈模式使得系统利润最大且最稳定,达到供应链系统利润上的帕累托最优;除此之外,还有一些学者从消费者[30-31]、零售商[32-34]的角度对生鲜供应链进行研究。

回顾我国生鲜供应链研究领域的三个阶段,可以发现每个阶段都会出现新的研究热点,这可以说明我国生鲜供应链研究内容具有创新性,研究主题在不断深化。然而纵观我国生鲜供应链的研究方法,在早期阶段(2003-2016),学者们通常使用描述性和概念性的方法,2017年至今,逐渐出现了定量的方法,但定量的方法多为演化博弈[35-41],研究方法较单一,缺乏如实验法、系统动力学等多样化的研究方法。

四、结论

本研究以中国知网高级检索数据库收录于生鲜供应链(包括生鲜冷链)相关的文献为研究对象,采用文献计量与图谱相结合的办法,通过对生鲜供应链领域的发文量、发文机构、研究主体、关键词等进行可视化分析,主要得出以下结论:(一)该领域内论文发表累计数量呈指数型增长,从2016年之后,论文发表数量激增;(二)从期刊分布来源可知,多数文献发表在《物流技术》、《江苏农业科学》等刊物,但这些刊物已不是2017版核心期刊,因此生鲜供应链领域还有待深入研究;(三)从发文机构的分布情况来看,重庆大学经济管理与工商管理学院在此领域有较强的合作能力和较大的影响力;(四)研究主体除了以但斌学者为中心合作的团队较大外,其他多为一对一的合作组织,在生鲜供应链领域并没有形成一定的核心作者群;(五)对关键词共现的分析表明,生鲜农产品、供应链协调、供应链、冷链物流等高频关键词代表了此领域的研究热点主题;且从关键词共现时区分布图谱中可以看出,我国生鲜供应链的研究热点呈多样化分布。

随着科技的进步,人民生活水平的提高,越来越多的学者开始关注生鲜供应链,因此,该领域中的热点问题仍有待进一步深入挖掘。(一)生鲜供应链研究的理论及方法有待突破与创新。通过对文献的梳理发现,多数学者采用定性的方法,尤其是对生鲜供应链的协调机制、生鲜供应链优化的研究,通常以描述性和概念性的方法为主,缺乏实证研究与理论研究的相结合[6]。此外,供应链是一个整体,而我国多数学者只针对其局部进行研究,比如生鲜供应链模式、冷链物流体系构建、配送路径优化等内容,这些研究内容不够系统,比较缺乏供应链整个体系的研究[7];(二)大数据、“云网端”、“互联网+”等技术的发展与应用,使得生鲜供应链的模式也随之发生了新的变化,在新环境下如何合理构建生鲜供应链的新模式也需要做深入地探究。此外,如何利用大数据等技术促进供应链之间合作伙伴关系的加强,提高供应链的透明度和可视性等,也是未来的研究趋势。(三)随着“互联网+”概念的提出及消费者生活方式的转变,我国生鲜品跨境电商得到迅速发展[42],而跨境生鲜品对供应链的要求极高,但是因生鲜品对时间和温度的要求十分严格且目前我国供应链系统不完善,导致跨境生鲜品的市场占有率很低,因此,如何促进跨境电商生鲜供应链的发展值得进一步研究;(四)生鲜品流通日益全球化,但其质量安全、流通成本及效率等问题并没有得到很好解决。而区块链技术和5G网络的出现为解决这些问题提供了一个很好的契机,区块链技术作为一种新型互联网技术,已经在全球范围内获得了信任与认可[43],将区块链技术应用到生鲜供应链领域是一个很有前景的应用方向。