思辨引领,深化“整本书阅读”教学

2019-07-24■李健

■李 健

《义务教育语文课程标准》(2011版)在实施建议中将读整本书上升到了课程标准的层面。但是学生对经典名著整本书阅读缺少持续力,呈现出了断章式、肤浅性的阅读特点。如何深化名著“整本书阅读”的教学呢?下面以《边城》整本书教学为例,谈谈自己运用思辨性阅读理念指导“整本书阅读”教学的实践与思考。

一、基于初读体验,思辨内容激趣,激发学生再深读

对于一部经典名著,学生在教师导读前已经通过若干方式对名著内容有了初步了解,却很少做到熟知的程度,而熟知名著内容恰恰是“整本书阅读”教学的起点。基于此,我从小说的主要事件和人物入手设计思辨问题,激发学生再阅读,以期学生熟稔小说内容。

1.结合端午节描写梳理情节。

《边城》叙事“弱情节化”,学生在初读中对于情节的发展梳理存在着困难。能否从小说的主要时间线索“端午节”入手,引导学生梳理小说主要情节?结合这一思考,我设计如下思辨问题进行任务驱动:小说主体事件是翠翠和傩送的爱情故事,作者为什么要从端午节写起?试结合端午节的描写,解读翠翠和傩送的爱情过程。

这一问题迅速引发了学生思考,他们以小组为单位再次走进文本中,终于认识到三次端午节是翠翠和傩送的爱情发展的三个阶段。结合这一认识,学生在“锤炼词语,用精练语言表达”的要求下,于是有了下面精彩的概括:

①第一个端午节:邂逅傩送,萌发爱情;

②第二个端午节:擦肩天保,坚守爱情;

③第三个端午节:再见傩送,考验爱情。

2.制作人物关系图进行导读。

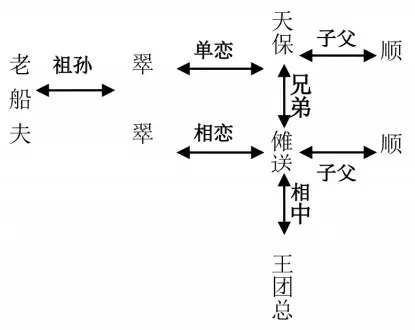

小说围绕爱情这一核心,有两组人物关系。初读后,学生大多能说出以翠翠为中心的傩送、天保、老船夫和顺顺四个人物,而对于以翠翠母亲为中心的另一组人物,学生在肤浅性阅读的基础上没有发现。于是在导入课上,我设计了第二个环节——“制作以‘爱情’为主题的人物关系图”,引领学生再次深入阅读作品。

在学生绘制时,我又适时抛出了一个思辨性的问题:老船夫将翠翠托付给杨马兵是临时之举吗?你是怎样理解的?这一思辨性问题让学生再次走进小说,筛选与杨马兵有关的叙述并进行思考。最终,他们绘制出了以翠翠为核心人物的关系图1和以翠翠母亲为核心人物的关系图2,成功地实现了熟知作品内容的导读目标。

图1

图2

对于叙事类的文学经典作品,教师需要立足于学生的初读体验,引导学生思辨情节发生的顺序和人物之间的相互关系,激发他们再阅读的欲望,进而达成深读整本书的基础——熟知文本内容这一目标。

二、立足章节整合,设计思辨主题,指导学生再探究

学生日常阅读大多选择单篇短章,对于整本书阅读则缺乏方法。在《边城》的整本书阅读推进中,我主要从以下三个角度设计思辨主题,在章节整合的基础上指导学生深入探究,进行“整本书阅读”深化教学。

1.推荐名家(作者)评论,思辨小说主旨。

名家(作者)的评论是引导学生深入理解名著的一把最好的钥匙,可让学生的认知与其碰撞,产生认知冲突,激发学生进行深入探究。学生原本浅显的认识会不断深化,并获得更深刻的个性化阅读体验。因此,我设计了如下思辨性主题:

有的读者说,小说描绘的湘西是贫穷的、落后的、愚昧的。沈从文在《从文小说习作选·代序》中则说:“我要表现的本是一种‘人生的形式’,一种‘优美、健康、自然’而又不悖乎人性的人生形式。”你的看法呢?请结合小说中相关情节加以阐述。

对于这个问题,学生结合自己的初读体验,有的从交通方式的原始、生活空间的闭塞和等级地位的卑尊三个角度去说服对方;有的则从生活环境的清新、民风民俗的淳朴、人性人格的善良纯朴和爱情的清纯角度认同作者的观点。在我的点拨下,最终学生形成共识,体悟到“优美、健康、自然”的深刻内涵。

整合文本,与名家(作者)对话,学生会在思维碰撞后提升认识,加深自己对文本的领悟。

2.结合学生质疑,思辨人物形象。

学生在初读中,会产生许多极富价值的疑问。这些疑问,恰恰是我们深化整本书阅读教学的着力点、提升点。

学生在初读《边城》时对翠翠形象的解读存在着表层化的倾向,困惑为什么翠翠不敢大胆向傩送表白自己的爱慕之情;有一部分同学甚至将其与《骆驼祥子》中虎妞的爱情观进行比较,认为翠翠是软弱的,失去爱情无可厚非。结合学生质疑,我设计了如下三个思辨性问题:

①如何看待老船夫去世后翠翠不搬往顺顺家居住而是一个人摆渡?②翠翠若像虎妞那样的性格,傩送是否仍旧对翠翠情有独钟?③翠翠如果大胆地去追求爱情,是否最后的结局就注定是皆大欢喜的呢?

三个问题抛出后,课堂气氛顿时活跃了起来。对于问题①,一名学生表达的感悟是“翠翠不搬往顺顺家是因为她没有主见,听从了杨马兵的劝说。一个人摆渡是她没有经济来源下的无奈之举”。这一肤浅理解迅速引起了其他学生的辩驳。

生1:翠翠不是没有主见。不去顺顺家而是继续摆渡,翠翠比她母亲更勇敢更坚强,她怀着希望等待傩送的归来,勇敢接受不幸命运的挑战。我感受到了翠翠柔中带刚的美。(听到这个分析,我竖起了大拇指,学生也由衷地鼓起了掌。)

生2:翠翠坚持一人摆渡,是对生活仍然充满了希望,对爱情仍然充满了憧憬。她没有消沉,没有颓废,是在与命运进行着抗争。这正是她坚强而不柔弱的表现。(课堂上又响起了掌声。)

听到生1、生2的感悟,我没有再做总结点评,因为已经不需要我去评价了。在问题②上,学生经过一番交流,最终也达成了共识:傩送爱上的是翠翠的清纯与美丽、天真与善良、腼腆与羞涩;好吃懒做、泼辣精明、市侩气浓的虎妞不是傩送的“菜”。

在问题③上,学生的理解依然出现了分歧,对于学生的观点我没有用对错加以评判。学生在思辨问题的驱动下加深了对小说的理解和体验,我怎能以我的分析来代替学生的阅读感悟,以我的模式化的解读来代替学生的体验和思考呢?于是我总结道:千古风流事,任由同学们评说!我只记得结尾的一句话“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来”,给学生留下了更多的思考空间。

3.借助自身阅读,思辨艺术手法。

初中学生的阅读喜好侧重于了解名著的故事事件,很少着力于名著的艺术特色。名著导读任务应该是语用学习和人文浸润并重。作为成熟阅读者的教师,必须借助自己对名著艺术手法的欣赏来实现学生语用能力的提升。

在《边城》的第三章中,作者对端午节的叙述从容流畅,韵味绵长而动人。于是,我结合自己的阅读感悟进行设计,引导学生精读、思辨描写端午节的艺术手法。

在学生一番不同角度的赏析后,我总结道:沈从文先生极尽手法,运用正面描写与侧面描写相结合的手法、虚实结合的手法、蓄势铺垫的手法描绘两个场景,体现出场景的热闹紧张,表现出湘西淳朴的民风。

名著具有较高的艺术价值,是学生学习写作的经典范文。教师应指导学生思辨名著的写作艺术,汲取写作的丰富营养,提升写作水平。如导读《傅雷家书》时引导学生思辨、学习结合景物描写进行说理的笔法,导读《昆虫记》时引导学生思辨、学习幽默诙谐的语言,导读《水浒传》时引导学生思辨、学习抓住人物性格塑造人物形象的写法……

三、结合读后分享,聚焦成果思辨,引领学生再生成

读后展示、分享成果是“整本书阅读”深化的不可或缺的实施策略,但更需要教师引导学生发现新的阅读方向,找到新的阅读能力生长点。

在《边城》的读后分享课中,我指导学生制作主题为“美在《边城》”的手抄报,撰写主题为“品悟那一份忧伤”的读书心得,各评出10份优秀手抄报和读书心得打印装订成册作为阅读成果。但是,整本书的阅读不能以阶段性成果的产生而终止,结合学生的阅读成果。我迅速将其转化为再生成的起点,引导学生再次思辨,促进阅读再生成。

1.二十个世纪三四十年代,湘西是贫穷、落后、愚昧的,作者为什么进行美好的虚构来创造艺术化、诗意化的湘西?

2.沈从文倾其心血,极力构筑人性的希腊小庙,但“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,小说是怎样利用矛盾来表现作者的这份忧伤之情的?

我设计这两个思辨性问题的目的也是为了引导学生对名著的主旨和艺术手法进行整体的思辨,深入理解作者的写作意图,学习借鉴作者将人的生与死、爱情与亲情、理想与现实进行组合以制造矛盾的手法。

在日常的教学中,许多教师将“整本书阅读”教学终结在了成果分享阶段,平面化地静态展示学生的阅读成果,导致学生不再阅读,也不再生成。事实上,整本书的阅读没有终点,教师应用思辨性问题持续发力,让学生不断有新发现、新生成、新建构。