浅谈信息技术课中视觉思维能力的培养

2019-07-24殷轶曌

■殷轶曌

视觉思维能力由视觉感知能力、视觉解构能力和视觉表达能力三方面有机构成,在形成和培养的过程中,三方面能力互相影响,彼此促进。整个视觉思维能力的培养潜移默化地融入在信息技术教学的每一个环节,以下为笔者的思考与实践。

一、通过有效的教学行为提升视觉思维能力

初中生视觉思维能力的提高,主要还是靠有效的教学行为来完成。经过较长时间的实践和探索,笔者认为以下两种教学方式在初中信息技术课上比较有效。

1.实施对比教学,协助学生进行视觉感知,体会视觉解构,降低表达的难度。

在中学信息技术课堂中,有关作品创作的内容占一半以上,比如文档制作、图片的合成和处理、动画的设计和制作、演示文稿的制作、网页设计等,这些章节的导入,最常采用的方法就是呈现大量作品并即时进行对比。呈现作品可帮助学生进行初始的意象积累并将教学目标视觉化;对比则能引起学生关注,建立合宜的作品评价标准,明确“会用工具不是唯一目的,作品的美观大方被放在评价首位”。

在实际教学时,可采用实物对比或制作多媒体课件达成对比的形式,引导学生分析作品,发表观点,提出标准,使学生对视觉对象的感知和解构能力在交流中得到提升。对于每一幅作品,给予学生充分的自我发挥和解读空间,通过潜移默化的学习、交流、表达,逐步提高学生的视觉思维能力。

2.开展“二次交流”,通过自我解读、互相评价和再次改进提升,学生的视觉感知、解构、表达能力。

实际教学中经常出现评价标准和制作作品分离的现象。因此,相比于盲目的大量练习而言,在首轮制作完成后,结合评价量表进行“自我解读”——“互相评价”——“再次改进”的“二次交流”,既提供了更多的感知对象,也能让解构和表达在该环节较好地结合在一起,使学生的各项视觉思维能力得到有机统一。

比如在制作电子报刊的项目活动里,学生通过欣赏书籍、杂志,分析理解创作时的视觉要素,共同归纳评价标准,把对艺术性的评价放在和技术等重的地位,从而完成第一次交流。在此基础上进行个人独立或小组合作的实践制作,并在完成后有选择性地展示出来,由学生自评、互评,再由教师进行总结,从而达成二次交流。在二次交流中,学生能意识到自己作品的不足,也能从他人作品中得到启示,结合自己实际情况进行的“再次改进”更有针对性,学生的视觉思维能力也能在不断的解读、表达中得到提升。

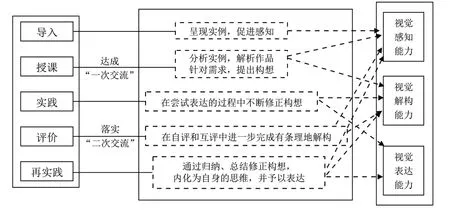

以一般新授课为例,结合“二次交流”,基本的教学环节设计如图1所示。

图1 教学环节流程示意图

导入——授课——实践——评价——再实践(含修正、归纳)这五个环节,通过视觉感知的作用,丰富视觉储备,提升解构能力;通过自制作品,学生将分析所得,将自己在第一次交流中碰撞而出的创意充分展现出来,锻炼视觉表达能力,促发自觉解构;最后,在三方能力的共同作用下,学生经过自评的梳理,通过互评的反馈获取新的思路,于“二次交流”中将散落的认识串联成线,凝结成网,构建出适合学生自身的思维体系。

二、注重课堂中视觉意象的开发,营造积极的视觉思维氛围

教育过程中的“传道、授业、解惑”多以间接经验的形式传递。“间接经验”可以通过“看见”来传递,而不需要每次都亲身体验。正如西方谚语所说,“Monkey see,monkey do”(猴子看见了,它就会做)。当大脑以科学思维方式活动时,感知就绝不仅仅是对事物简单的观察和再现,而会对客观呈现的事物进行选择、思考、整理和重新组合。在这过程中,大脑习惯从已经经历过的、还留有印象的意象中去寻找对应的内容,也就是个人所特有的理性意念参与作用,不断对比、碰撞,从而识别甚至形成新的对象。

这时,不仅仅满足于把所看到的东西“组织”成一种视觉意象,还需要进一步把这个直接看到的形象同另一个已存在于记忆中的形象联系起来。这就包含了两个层面:(1)具备大量的积累在记忆中的“原材料”意象;(2)掌握建立联系的技巧和方法。这要求开发者首先具备将视觉对象按线条、形状、颜色、纹理或者构成等元素进行组织的能力,尽可能使这种组织在达成教育目标的同时满足学习者的视觉心理需求,并通过分析、传授的过程教会学生对视觉意象进行更多r操作,对各种感觉和情绪进行更多r联想。

比如在利用软件制作作品时,教师要引导学生观察画面的配色点线面的构成,甚至明暗色调的衔接等效果,让学生掌握基本的色彩象征意义,了解画面剪裁中的简化原则,从而优化作品中画面的整体结构。

视觉感知、视觉解构、视觉表达三方面的培养各有特点和方法,但也在提升过程中彼此影响。短短的45分钟是三管齐下,还是有所侧重?走进真实的课堂,这些策略又会遇到哪些细节障碍?还有待实践的进一步探索。