学科核心素养引领下的教学设计探索

2019-07-19丁烨

丁烨

摘要:以“氧化还原反应(第一课时)”一课为抓手,在精准把握课程标准的基础上,充分发挥教学内的教育功能,确立“宏观辨识与微观探析”、“证据推理”为本课重点培育的核心素养。依托课前测试深入了解学生原有认知水平,课内以问题为导向、学生活动为主线,课后发挥后测的评价功能,就如何有效落实学科核心素养进行了教学探索。

关键词:氧化还原反应;核心素养;学生活动

文章编号:1008-0546(2019)06-0060-04 中图分类号:G632.41 文献标识码:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2019.06.017

探索适合学生的教育,实现从“知识本位”向“素养为重”的课堂转型,是深化课程改革,提升教育教学质量的应然选择。如何充分发挥教学内容的教育功能、如何在有限的课时内有效培养学生化学学科核心素养?笔者带着这两个问题以“氧化还原反应(第一课时,沪教版)”为课题进行了教学探索。

一、课前研究

1.精准把握课程标准,充分发挥教学内容的教育功能,确立课堂中重点培育的核心素养

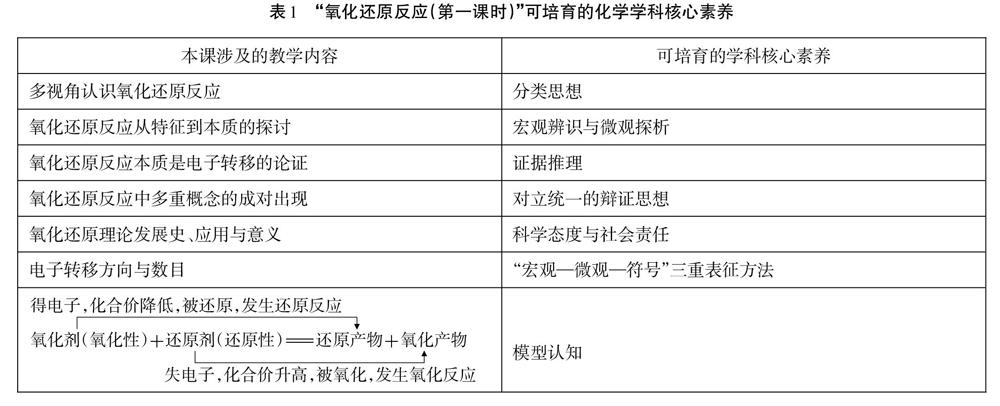

“氧化还原反应”是高中化学课程中的核心概念,它不仅是十分重要的一种化学反应类型,而且在生产、生活等各个方面具有广泛的应用,这一概念在具有重要的学科价值和社会价值的同时,又含有较为丰富的学科核心素养发展价值。要培育核心素养,首先要求教师要充分挖掘教学内容可培育的核心素养,要精准地分析、把握学科基本要求和课程标准。在仔细研读《上海市高中化学学科教学基本要求(试验本)》中关于“氧化还原反应”的学习内容、学习水平以及具体要求的前提下,结合《普通高中化学课程标准(2017年版)》中提出的“氧化还原反应本质的探究、氧化还原理论建立的史料,日常生活中的氧化还原反应等要求,就“氧化还原反应(第一课时)”的教学内容提出了如下可培育的学科核心素养(表1)。

“氧化还原反应(第一课时)”的主要教学任务是完成学生对氧化还原反应本质的认识进阶,从基于元素的得失氧角度,到基于元素化合价升降角度,最终到基于电子转移的角度,来逐步深入地认识氧化还原反应。学生的这一“从元素到微粒”的认识角度的转变实质正是从宏观现象到微观变化的探究方式的转变,同时这个认知过程与氧化还原理论的发展史亦是高度吻合的,因此本节课将聚焦核心素养“宏观辨识与微观探析”。让学生深刻地认识到宏观与微观相结合是研究化学的科学方法之一,化学不同于其他自然科学之处是不仅从宏观上对物质的变化进行观察与描述,更重要的是从微观结构上对其进行解释,以深刻把握物质变化的本质规律。

如何证实氧化还原反应的本质是电子转移,这个论证过程是教学难点。高一学生的证据意识比较薄弱,如何为理论寻找强有力的事实证据,如何理论论证与实验论证相结合以提高论证水平,这都是学生迫切需要发展的重要能力,因此将“证据推理”定为本节课另一个需要重点培育的核心素养。

虽然“模型认知”与“宏观一微观一符号三重表征”在本节课中未列为重点培育的素养,事实上上述两点贯穿于整个氧化还原反应单元的始终,其价值不言而喻。“分类思想”“对立统一思想”及“科学态度与社会责任”等核心素养随着课堂教学活动的展开,于无声息中落地生根。

2.依托课前测试,深入了解学生原有认知水平,明确认知起点与障碍点

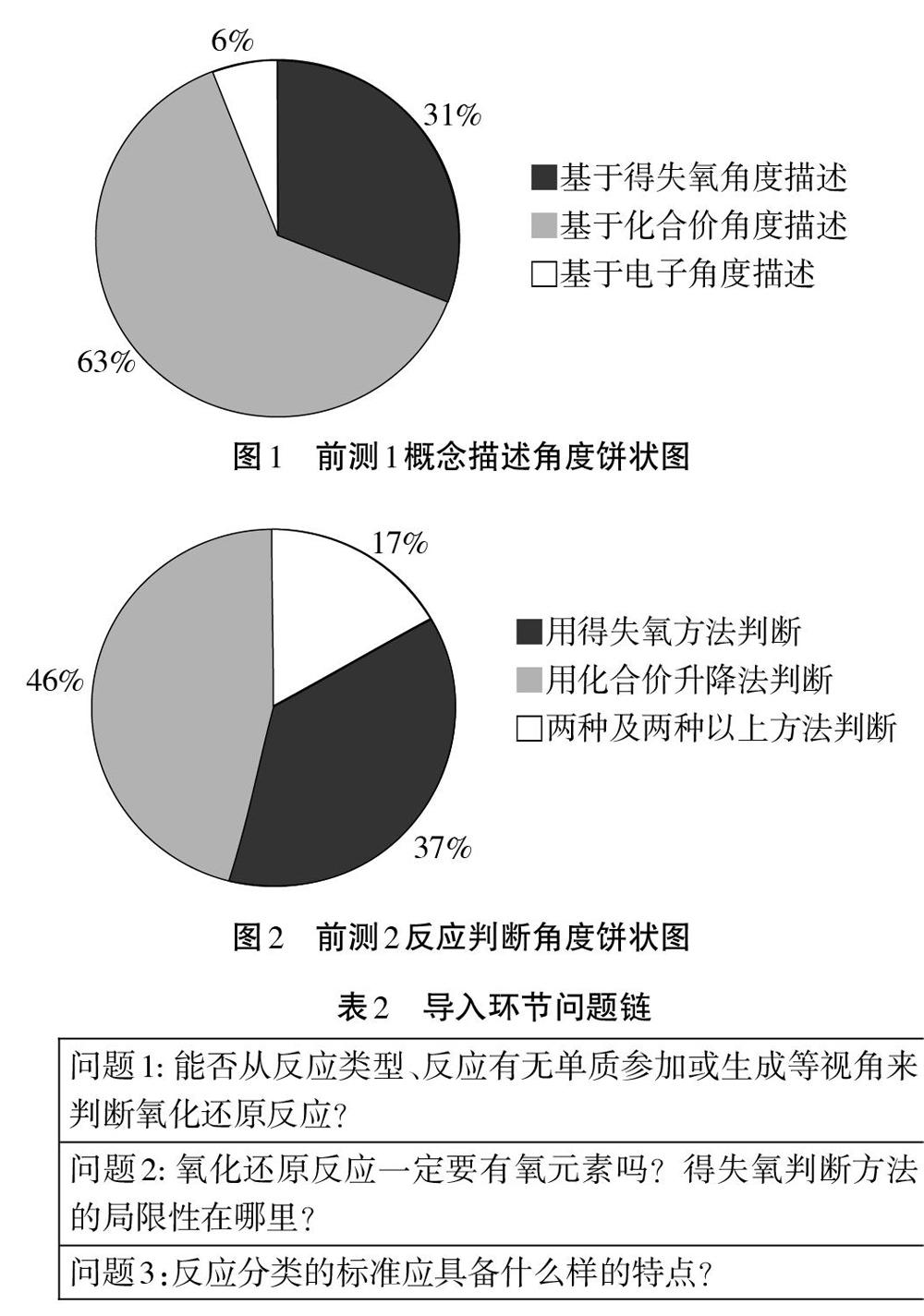

氧化还原反应的初步知识在九年级时已学习,但高一学生水平参差不齐,笔者在课前对所授的高一的4个班级学生,共计176人进行了课前测试。前测包括两部分内容,一是用语言文字、符号或图示等形式描述“氧化反应”“还原反应”“氧化还原反应”3个基本概念,二是列举了4个化学反应方程式(超出初中的得失氧判断要求),判断是否为氧化还原反应,讲述判断的理由。前测的目的不仅是关注学生关于“氧化还原”已有的知识经验,更是想诊断出学生已有的认知及发展水平,包括认识角度和认识思路,从而确立学生的认知起点与障碍点,确定需提升的接近学生最近发展区的关键能力。

前测结果如图1、2所示,从中发现学生在认知上存在以下几点不足:(1)表征方式单一。学生对概念理解越深,越能够运用多种表征方式(语言的、符号的、图示的)来进行解释,而在前测1的概念描述中,100%的学生选择了语言文字描述。(2)概念内化能力不足,不能夠主动进行概念的认知加工。前测1中63%的学生已经知晓从化合价的角度来描述氧化还原反应,但在前测2中能运用化合价判断的只有37%,其中完全正确的为19%。(3)认知思路混乱,思辨能力不足,对于多种判断方法的交叉运用较为凌乱。46%的学生运用了两种及以上的判断方法,出现了用反应类型、反应是否有单质参加或生成等判断的视角。

二、教学环节设计举例

1.导入环节:借助课前测试结果,以问题为导向,引入新课

本课将前测饼状图作为课堂的导入,学生分小组分析7-8份前测2,将出现的错误判断或理由汇总,归纳错误类型。学生归纳得出以下几种主要错误类型:(1)氧化反应、还原反应与化合价升降之问的关系错误;(2)化合价计算错误;(3)用得失氧来判断不含有氧元素的反应;(4)从四大基本反应类型角度来判断,但判断错误;(5)从反应有无单质参加或生成的角度来判断。针对上述错误,教师以问题为导向(见表2),以学生已知作为生长点,进行氧化还原反应知识的深化。

设计意图:以问题为引导,学生通过小组讨论、互纠错误,归纳与思辨能力得以提升。问题1、2理清了四大基本反应与氧化还原反应之间的交叉关系,明确了上述两种判断视角存在一定的适用范围,有很大的不确定性和局限性。针对问题3,考虑到学生的认知水平,列举了放热、吸热、离子、非离子4类反应的具体方程式,以帮助学生直观地发现反应分类标准应该具备普遍性、直观性即特征明显,或者能体现反应本质等特性。

通过问题的层层深入,不仅解决了学生关于“氧化还原”已有知识经验的不足,也让学生能站在一定的思维高度,从不同视角对纷繁复杂的化学变化进行分类研究,对分类思想有所感悟。

2.探究反应本质的教学环节:依托学生活动,突破难点,落实素养

(1)学生活动1:氧化还原反应中化合价变化的原因分析

具体任务:结合问题观看视频,对比分析氯化钠与氯化氢形成过程中化合价变化的原因。问题1:用化合价升降的观点分析方程式:2Na+CI2→2NaCI,H2+CI2→2HCI。问题2:氯化钠与氯化氢形成过程中化合價变化的原因是什么?两者原理一致吗?问题3:氧化还原反应的本质是什么?

设计意图:用熟悉的方程式巩固所学知识的同时引发新的思考,以问题驱动,激发求知欲,让学生带着好奇观看小视频。视频中将原子拟人化,知识情境化,增强视频的吸引力,同时降低微观探究的难度。“H原子,你愿意拿出一个电子共用吗?”“c1原子,你愿意拿出一个电子共用吗?”“Yes,I do!”在氢原子与氯原子的一问一答中,学生能从微观视角主动思考,分析化合价升降与电子转移两者之间的逻辑关系,从而自主建构科学的、定义性的氧化还原概念。

(2)学生活动2:实验验证电子转移过程

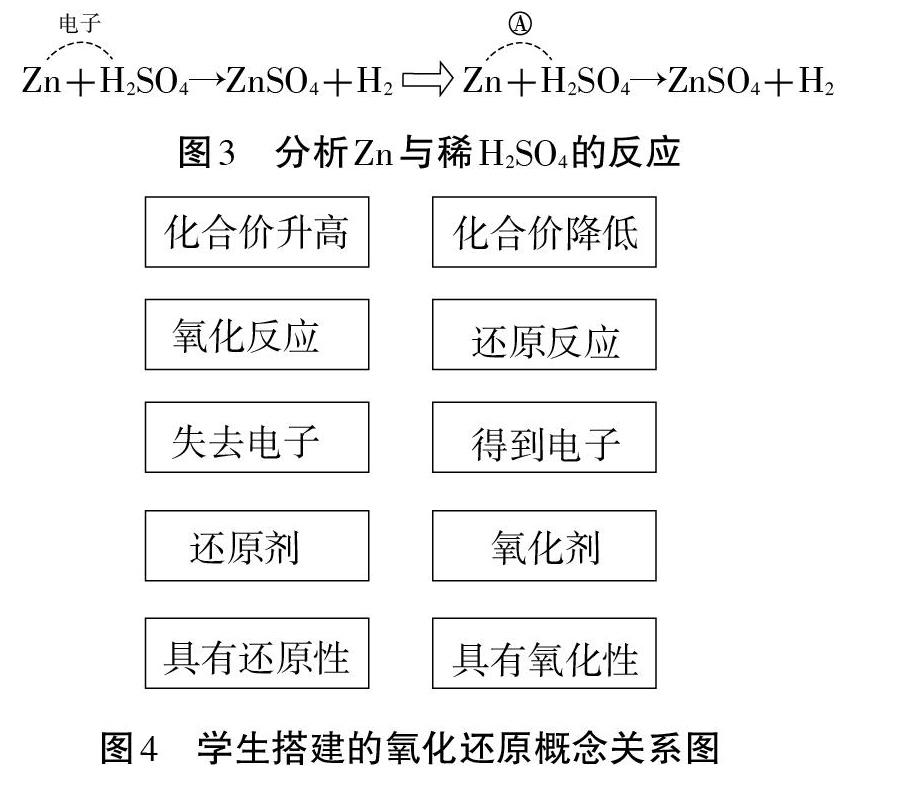

具体任务:结合zn与稀H2SO4的反应原理,讨论回答问题1、2,按照活动单上所列具体实验步骤,分小组完成实验,记录实验现象。问题1:分析zn+H2SO4→ZnSO4+H2↑反应中元素化合价升降及电子转移情况。问题2:如何将上述反应中的电子的转移检测出来?问题3:如何将反应中的电子转移情况表示出来呢?

设计意图:活动2从分析化合价入手到电子转移再过渡到通过灵敏电流计指针的偏转将微观电子的转移呈现出来(图3),最后学习用符号表征的方式规范表达电子转移情况。思维上螺旋上升,完成从宏观到微观到符号的三重表征方式的过渡,遵循学生的认知发展规律。同时通过学生实验丰富学习体验,感受微观粒子的客观存在,为活动1的结论提供实验证据,强化学生的证据意识。活动2将知识、问题、情境、实践等要素编织在一起,通过实验操作、结果表达、交流合作等,丰富了学习经历,产生高效的学习效果。

(3)学生活动3:自主构建氧化还原反应相关概念

具体任务:小组成员将写有“氧化反应”“失电子”“被还原”“化合价升高”等10张图片,按概念内部逻辑关系搭建氧化还原反应相关概念图。

设计意图:通过多重概念的成对出现(成对概念的图片底色一致),形成对立统一的哲学观念。学生通过手动搭建相关概念关系图(见图4),便于理清多重概念之间的内部逻辑关系,主动修正并完善氧化还原反应的知识体系,搭建初步的模型框架,为完整的氧化还原反应模型构建做好铺垫。

从微观变化的角度来寻找宏观现象的原因,为理论寻求事实支撑,这样的思维高度对于高一的学生而言尚未形成,探究存在一定的困难。这就要求教师重新审视自身对核心概念的理解,为学生思维的进阶搭设可触及的、合理的平台。本课依托3个学生活动的展开,经历理论分析与实验验证过程,完成概念的自主构建。最后教师带领学生一起回顾氧化还原理论的发展史,体验由浅入深、由表及里认识事物的过程,而这个过程与学生的认知发展过程正是一致的。

3.板书环节:突出重点字眼,促进长时记忆生成

设计意图:在板书设计上(图5),左侧“表象、特征、本质”的依次排布暗含了本课的认知进阶,突显了学生的认知过程;右侧借助CuO与H2的氧化还原反应将重要知识点对比呈现,有助于学生清晰梳理概念,有利于氧化还原认知模型的构建;中间的“宏观、微观”与“特征、本质”相呼应,“成对出现、对立统一”与右侧成对概念相对照,将本课涉及的核心素养的重要字眼放在板书最中央的位置,强调其重要性,给学生以强烈的视觉和思维的刺激,促进学生长时记忆的生成。

三、学后评价

课后就“用语言文字、符号或图示等形式描述氧化反应、还原反应、氧化还原反应3个基本概念”的问题,笔者通过对学生的再次测试进行即时学习效果评价。本次后测结果中关于“氧化反应”的描述,部分学生作答情况如图6。

较之前测,后测中大部分的学生采用了语言、符号或图示相结合的表征方式,形式多样;内容上更为丰富、生动,倾向于用具体的元素或从电子的微观视角来阐述概念,更趋于概念的本质。可见学生在概念表征的形态与数量上有了明显的进步,对概念本质的理解得以深化,学科核心素养得以培养。课后大部分学生表示想进一步深入学习氧化还原理论,部分同学受“水果中富含的维生素C具有抗衰老、抗氧化的功效;鲜榨苹果汁与久置苹果汁的颜色对比”等课堂情境素材启发,想以“果汁中维生素C含量的测定”、“鲜榨苹果汁的保存”等氧化还原相关内容进行课题研究,对于学科的兴趣也是上了一个新台阶。

四、教学反思

教学目标的落实、学科核心素养的培育需要学生活动作为基石。在本课的核心素养的培育过程中,丰富的学生活动起到了关键性的作用。氧化还原反应概念的理解、构建等思维活动都离不开学生活动。核心素养是实践活动的成果,能力是在活动中形成和发展的,实践活动对于关键能力的养育是必不可少的。前期的学生活动设计要精准,活动要有明确的指向性,有前期的问题铺垫,学生才能有有意义的发现。在具备了一定知识基础的前提下,可以采取开放式活动设计,让学生经历认知上的冲突,从而体验困惑、发现到兴奋的学习经历,有梯度、有广度、形式多样的活动为核心素养的养成搭建了良好的平台。

学科核心素养虽然被冠以“学科”二字,并不意味着它只有纯学科的内容。在教学中以日常生活中所能接触到的有关氧化还原的相关案例为素材,选用熟悉的生活现象或提供必要的背景知识等,都可以增强学科的“生活味”,增强理论的“真实感”。真正地激发学生的“认识与理解的需要”,有效克服学习理论知识的潜在心理障碍,做到知识、情境、实践与素养之间的相互促进。