《礼部志稿》的体例与编纂思想

2019-07-16吴恩荣

吴恩荣

(肇庆学院 肇庆经济社会与历史文化研究院,广东 肇庆 526061)

《礼部志稿》100卷,作者俞汝楫,该书是明朝天启年间官修礼部志书未成之稿,是明代两京官署修志潮流的产物,备载明代礼部职掌与官方礼制,具有很高的学术价值。对于一部史书来说,体例规划撰写蓝图,编纂思想指导资料的处理方式,都直接关系到史书的质量与学术价值。对《礼部志稿》体例与编纂思想的探讨,不仅有助于剖析其得失,也有助于评价其价值。目前学界已有《礼部志稿》相关的研究[1-3],但并未专门研讨其体例与编纂思想方面,故本文试作探讨。

一、《礼部志稿》的体例

体例指著作的内容组织形式,最直观的就是卷次篇目的设置。完善的体例是著作质量的必要前提和保证,判断著作体例好坏主要有两个方面:一是看篇目设置是否能提纲挈领,主题清晰,层次分明,凸出重点,而无牵缀割裂、重复失序等弊;二是看采用的体例是否适用于所要编纂的内容,如正史、地方志与政书之所以体例迥异而各得其宜,就在于其内容特性的不同。对于官署志来说,完善的体例既要能有条理、有层次地组织官署相关掌故,又能反映出官署的机构架设与权力层次。

《礼部志稿》凡100卷,其卷次篇目设置如后:卷1至6圣训,卷7建官、建署,卷8总职掌,卷9至24仪制司职掌,卷25至34祠祭司职掌,卷35至38主客司职掌,卷39至40精膳司、司务厅职掌,卷41至44历官表,卷45至50奏疏,卷51至58列传,卷59至100为各类备考,列目64,辑录四司及相关事例,大抵与职掌相表里。从各类备考的内容来看,大致亦以四司为纲,其中卷59至80仪制司事例,卷81至89祠祭司事例,卷90至92主客司事例,卷93精膳司事例,其余7卷为其它相关事例。明代两京官署修志成风,黄佐《南廱志》首次将正史的“纪传体”体例应用到官署志上,分为事纪、职官表、六考与列传四部分,这种体例创新被之后的官署志继承,但将“事纪”部分替换为以“圣训”为代表的皇帝敕谕、诏命等内容,其它三部分内容实质不变,是为“训传体”,更为契合官署志的内容特点[3]。《礼部志稿》成书时间较晚,已采用较为完备的“训传体”,且在具体卷次篇目设置上与两部《南京吏部志》非常相似。隆庆《南京吏部志》首圣训,次建官,次公署,次职掌,次列官表、传,次艺文[4]。天启《南京吏部志》是在隆庆旧志基础上成书,内分圣训、圣政、建官、公署、总职掌、文选职掌、考功职掌(附计典)、验封职掌、稽勋职掌、司务职掌(附堂规)、年表、奏疏、列传、艺文等目[5]。增入“圣政”与“奏疏”二目,而职掌则细分为总职掌与四司、司务职掌。除了没有“圣政”与“艺文”二目外,《礼部志稿》前58卷篇目与天启《南京吏部志》篇目及次序完全相同。天启《南京吏部志》成于天启二年(1622年),《礼部志稿》委纂于泰昌元年(1620年)十二月,天启四年(1624年)至五年(1625年)前后才成书,从二书体例对比看,《礼部志稿》体例很可能直接仿自天启《南京吏部志》。但《礼部志稿》后42卷为各类备考,为其它官署志所无,不仅独具特色,且篇幅之巨,令人瞩目。说明《礼部志稿》在借鉴已有官署志体例的基础上,又能根据所收集资料的情况,而有所变通与创新。试析其体例特点如后。

首先,崇重帝训,以示尊君之意。将以“圣训”为代表的皇帝敕谕、诏命等单独辑录,置之全书之首,是明代官署志体例的独特发明。如《国子监续志》卷1圣制,《南京太仆寺志》卷1谟训,《南京都察院志》卷1皇纶,《续南雍志》卷1帝训纪,《太常寺续纪》卷1祀训纪,但皆仅1卷,篇幅有限。此法虽非创自《礼部志稿》,但志稿中“圣训”多达6卷,篇幅最多,对“圣训”的搜集更为全面、广泛,编排也更为谨严,说明作者对“圣训”部分更加重视,“尊君之意”尤为彰显。其中各帝皆单独立目,自太祖高皇帝至穆宗庄皇帝凡11帝,其资料来源于各朝宝训与实录,因天启初尚未有万历以后宝训与实录,故“圣训”截至隆庆朝。值得注意的是,景皇帝虽仅有一条“禁阉之训”[6],但俞汝楫将其置于列帝之中,实际上已承认其正统地位。建文帝则未见立目,未录圣训,很可能与建文帝圣训极为罕见有关,建文帝既无实录,又无宝训,太宗实录卷首虽有《奉天靖难事迹》载建文中史事,但仅9卷,且以成祖为主角,难觅建文帝相关史料,更遑论其谕示。当然也可能是未承认建文帝的正统地位,才不录其圣训。

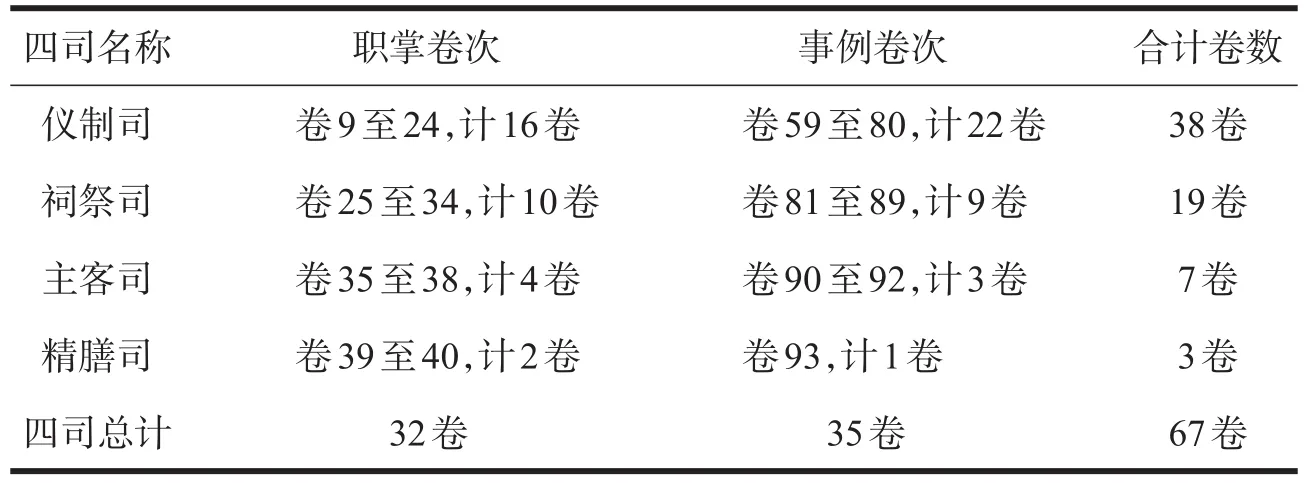

其次,该书以礼部职掌为主要内容,而职掌的编纂又以四司为纲,反映了礼部的机构设置与权力层次。该书关于职掌的内容被切割成两大块:一是“职掌”部分,包括总职掌与四司、司务职掌;一是“备考”部分,汇辑职掌相关事例。职掌33卷,备考42卷,凡75卷,占全书四分之三。职掌中的32卷,备考中的35卷,俱以四司为纲,其卷次分布见表1。

表1《礼部志稿》“四司”卷次统计表

以四司为纲的卷次多达67卷,占全书的三分之二。而四司之中,仪制司卷数最多,位置也最前,次为祠祭司,次主客司,精膳司卷数最少,排列亦最后。四司卷数多寡与先后次序,既能反映礼部的机构架设,亦足以窥见四司之职任,及各自地位之轻重。《礼部志稿》将职掌系之四司的做法,契合了礼部的自身特点,值得肯定。

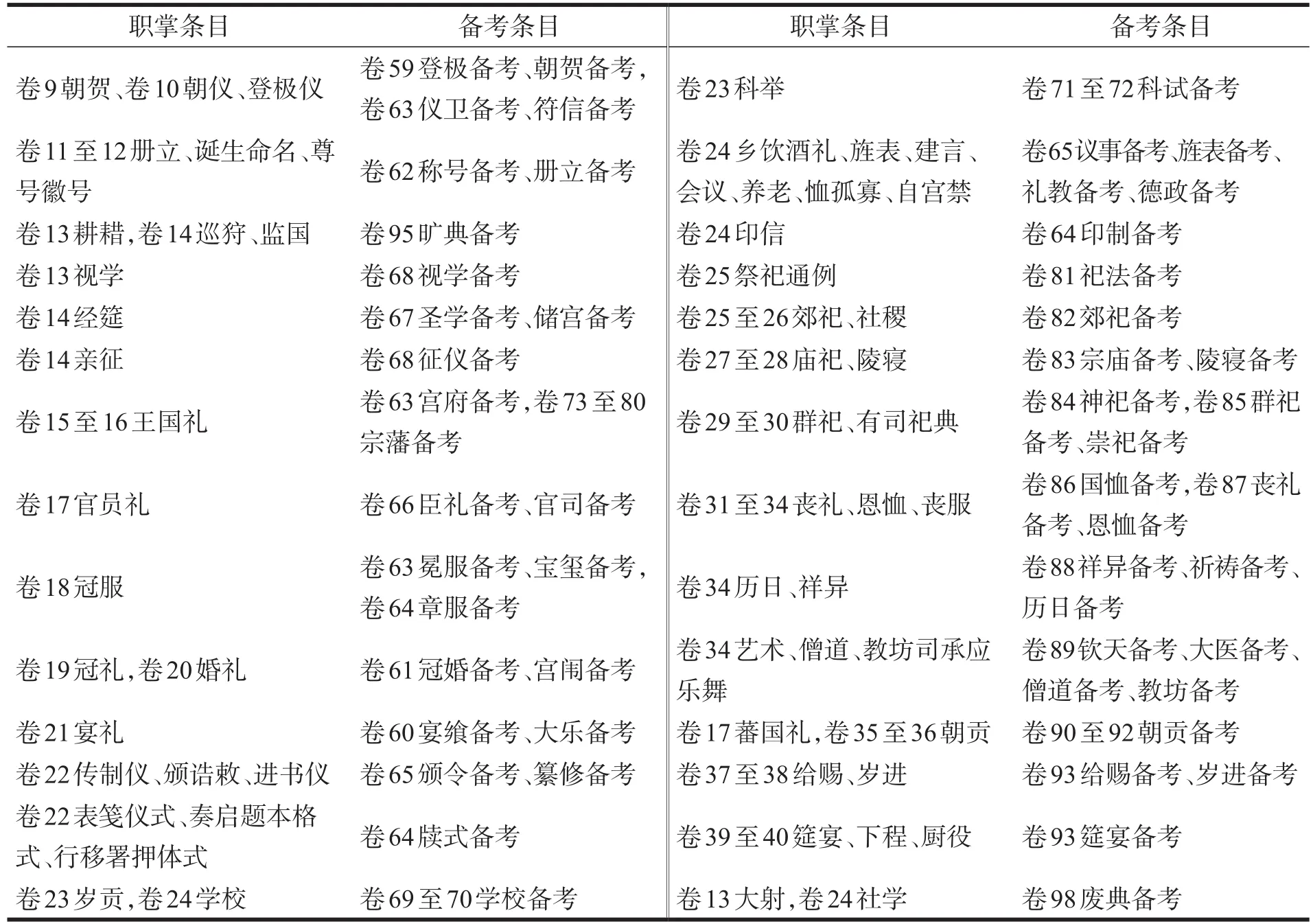

第三,该书内容的主体是“职掌”与“备考”,二者内容相通,却前后隔绝,体例悬殊,不能融会贯通,是为志稿一书体例最大的缺陷。这种状况的形成,源于二者史源的差异。志稿编纂之时,万历《大明会典》已有成书,备载万历十三年(1585年)之前“礼部”职掌甚悉,俞汝楫颇重其书,不仅志稿中“职掌”部分直接截取了会典中“礼部”的内容,且“今兹之纂,一遵其义例”[7]7。对于取自会典的内容,俞汝楫稍为合并篇目,调整小标题,删去图式,增入少量内容,由会典中的74卷(卷43至116),调整、合并为志稿中的32卷(卷9至40),内容基本相同。故“职掌”部分体例亦直接承自会典,分门别类,条分缕析,编排精审,较为细致,且浑然一体,自成体系。而“备考”部分,辑自实录、案牍等文献,未经深度加工,较为原始、粗放,资料汇编的色彩较浓。从“备考”的立目来看,是针对“职掌”之不足,来辑录资料。“职掌”与“备考”在内容上相通,在形式上却前后隔绝,迥然不同,难以融合。笔者整理二者相似条目,编排如表2。

表2《礼部志稿》“职掌”“备考”相似条目对比表

由表2可见,《礼部志稿》所采取的“职掌”与“备考”各自独立、以“备考”补充“职掌”的做法,虽然省力,易于成功,但在体例上造成前后大量条目相似,不仅在内容上无法融会贯通,而且易于重复,也给读者阅读、检索造成不便。当然,也要看到“备考”中部分内容出于“职掌”内容之外,如卷80外戚备考,卷96酌典备考,卷97拟典备考,卷98隆典备考、阙典备考,卷99诏条备考、禁令备考、统属备考、关议备考,卷100杂行备考。说明《礼部志稿》于礼部职掌,虽以万历会典所载为基础,但又有补充与扩展,是一种超越。

第四,表传兼用,互为详略。明代官署志中表传兼用始于黄佐《南廱志》,该书职官表2卷,列传6卷。之后,为《南京太常寺志》《南京户部志》《南京太仆寺志》《南京吏部志》《吏部志》《南京都察院志》等书袭用。《礼部志稿》采用“训传体”,亦兼用历官表与列传。历官表4卷,前1卷载洪武至永乐十七年(1419年)礼部尚书、左右侍郎、郎中、员外郎、主事、司务历官表,后3卷载永乐迁都后礼部尚书、左右侍郎历官表,四司郎中、员外郎、主事历官表,以及司务历官表,各附题名碑记。国初历官表只分品级,不分司署。迁都后历官表既分品级,又分为正堂官(尚书、侍郎)、四司官(郎中、员外郎、主事)与首领官(司务)三个类别,很好地反映了礼部的机构设置与权力层次。历官表共载官员2 293员,有部分人名重复,因为有低级官升为高级官的情况。所载官员范围广泛,能较全面反映天启前礼部官员任职情况,但仅载简要履历信息,较为简略。列传8卷,其中尚书4卷60人,侍郎2卷66人,郎署官2卷48人,凡174人,司务无传,不足历官表所载官员数之十一。礼部之官尚书员数最少,侍郎倍之,郎署官又约为侍郎的8倍。但尚书传记却篇幅最多,人数仅较侍郎稍少。郎署官虽然基数最大,但立传人数最少,且传记多简略。可见礼部官立传率与立传篇幅,大致与官阶成正比,与基数成反比。究其原由,一方面可能与各官的业绩相关,尚书品级高,更能有所作为,侍郎其次,自然可书写者多;另一方面也可能与各官所存史料多寡相关,大人物的资料层见叠出,易于搜集裁剪,小人物的材料寥若晨星,苦于求索,难成系统,故郎署官只能泛作2卷,且不再按司署、职位细分。《礼部志稿》以“表”概见礼部官员任职之略,又以“传”详其可书者,互为补充,详略得宜,值得肯定。

第五,立目繁多,且未经深度加工,资料汇编的色彩很浓。《礼部志稿》虽采用“训传体”,但辑录史料的方式又如笔记小说,一条或数条辄立一目,全书大小标题不下三千六百条,且多为原文摘录,而未经深度加工,全书更像礼部志书的资料汇编,而非成书。俞汝楫原本受聘修《礼部志》,书未成而病卒,其书稿被题为《礼部志稿》,并非毫无原由。《礼部志稿》所采取的众立条目的方法,虽能约见其意,便于观览,但立目繁多,又随意性较强,易致前后重复,难以察觉。

由于《礼部志稿》并非最终定稿,难以判定该书体例是否是俞汝楫所修志书的最终体例,或者仅是修礼部志书的资料汇编。但从现存体例出发,其最大的不足,在于未对所汇辑的资料进行深度加工,缺乏宏观把握与评隲,尤其是“备考”部分,在内容上是对“职掌”部分进行补充和扩展,二者本应融为一体,但实际上却割裂为二,使得前后条目多所重复。当然,要融会贯通“职掌”与“备考”二部分的内容,势必对《礼部志稿》四分之三的内容进行重新整合、深度加工,工程量浩大,对于修志“两番膏晷笔墨,一病委顿,未就而卒”[8]的俞汝楫来说,恐怕力有未逮。因此,该书采取“职掌”“备考”并立的体例,是在作者年老多病、时日无多的情况下,立足于现有资料,最为省力、最能便捷成书的现实可行方式。

二、《礼部志稿》的编纂思想

著作体例规划撰写蓝图,编纂思想指导资料的处理方式,皆为关系著作质量的重要方面。在《礼部志稿》卷首《纂修凡例》中,虽未提及该书体例,但列出三条编纂原则,“遡初制”“理条贯”与“慎稽考”,明确了该书的史料处理方针,亦可窥见俞汝楫史学思想之一斑,也是评判志稿一书价值的重要凭依。试将《纂修凡例》所体现的编纂思想论述如下。

首先,典章制度重视追溯初制,并梳理沿革之变,以识兴废之由。“遡初制”开首即云:“夫研讨典故,要在沿流遡源”[7]7。末尾又云:“初制见行,必穷其著令之始。初制废阁,务识其沿革之繇,将率循者与振举者,咸易考见焉,此臣子以纂述为宪章之义也”[7]7。礼部志书的主要内容是典章制度,俞汝楫揭明治典制史之要旨在于穷其源流,明其流变方能便于评论得失,以发挥志书的史鉴作用。而对礼部典制的考索,又以礼制为重中之重。俞汝楫以为,“我朝一代之礼,皆繇圣祖剏定”,“典礼之盛,彻今古,通幽明,极天地,和上下,优优大哉,不可以加矣”[7]7。他枚举了一系列明代礼制文献,其中既有礼制专书,如《大明集礼》《国朝礼制》《稽古定制》《国朝制作》《大礼要议》《皇明礼制》《礼仪定式》《大明礼制》《洪武礼制》《礼制集要》《礼制节文》《太常集礼》《孝慈录》;又有“不专于礼,而礼政居多者”,如《皇明祖训》《大诰》《大明令》《教民榜文》《诸司职掌》[7]7。可见他不仅仅把《礼部志稿》当成一部官署志,亦是当作一部礼制文献来编纂。他尤其推崇会典的编纂方法,“每类首列国初诸籍之文,次乃后来宪令,本末灿然可睹已”,以为深得治典制史之要义,故“今兹之纂,一遵其义例”[7]7。从《礼部志稿》的实际内容来看,制度史占四之三,其中又以仪制、祠祭二司制度最多,二司所掌主要为礼乐制度。至于该书的编纂水准,除了职掌部分直接截自会典,其它部分对史料的处理程度,皆未能达到会典的水平。

其次,融会贯通,提纲挈领,注重书法的编纂思想。俞汝楫在“理条贯”中云:“夫典故之编,不急于荟萃,而急于贯通;不急于广博,而急于提挈。顾事抟沙,意绪棼丝,安所得其要领哉!”[7]7在他看来,治典制史,并非仅仅是搜集资料,汇为一编而已,而要融会贯通,才能提纲挈领,深中肯綮。他进一步提出具体的操作方法,“兹者拟门类,则立纲以总之,立目以疏之,于目之中,又枝分缕析以悉之,此为定局之大势也”[7]7。对史料分门别类,用纲目之法,大目为纲,纲下立细目,细目之下汇辑相关史料。这种方法可以有条理、有层次地纂集史料,但立目繁多,多有相似、琐碎之弊,反令人眼花缭乱。如“圣训”部分,以皇帝为纲,各帝之训为目,不外乎祭祀、礼乐、四夷、学校、科举、教化等方面,同质化的现象比较严重。俞汝楫又列出拟名目的规则。“拟名目则依彷职掌,而不尽泥职掌,有宜分而合者为别之,有宜合而分者为一之,有创立遗漏者为益之,有先后失次者为序之,又为布列之大凡也”[7]7。名目的草拟以职掌为据,而职掌出自会典,可见志稿一书以会典为基础而有所变通,以作补充、扩展,从“备考”部分条目来看,大致是按照上述规则编纂。在行文书法方面,“拟书法则朝廷所降曰诏、曰令、曰命,臣所奏曰奏准、曰奏定、曰议准、曰议覆,皆以年月先后,次第著之。有创举者曰谋事之始,有举而旋废者曰今罢,曰某年罢。其仪注小有损益者,随文注之,小同大异者随代列之,又为载笔之大意也”[7]7-8。其实这些书法多已见诸会典凡例,可见俞汝楫不仅摘录了会典的内容,在编纂书法上也是充分借鉴。

又次,考证的史学意识。典制史是传统史学的热点,俞汝楫以本朝人修本朝礼部志书,又得到官方支持,接触到大量相关资料。他记载:“兹幸从词林巨公,请累朝金柜石室之副”,“又节蒙当事名公,示以本曹掌故诸牍”[7]8。所谓“金柜石室之副”,当为累朝实录的副本,再加上礼部案牍,资料非常丰富。资料一多,自然易于碰到相同之事的不同记载,从而发现问题。“顾简编浩穰,案牍纷拏,一事而众册毕书,不免彼此矛盾,一编而事端两见,间亦先后抵牾”[7]8。对于这些彼此歧异的记载,去伪存真是编纂信史的必要前提,如何取舍,自然免不了甄别、考证的过程。所以俞汝楫在“慎稽考”中云:“夫网罗旧闻,匪独挂漏是惧,而考正谬误,亦编摩第一义也”[7]8。正是出于这样的认识,他才于“汇录之际,每贾勇从事,凡有舛错,参互考订,盖不遗余力矣”[7]8。若难以辨别正误,“无从是正者,则存旧文以俟”[7]8。展示了俞汝楫审慎考证,信以传信,疑以存疑的史学思想。

《纂修凡例》中所列编纂原则,非常中肯,四库馆臣颇为称道,称“其言深得纂辑要领,故其书叙述详赡,首尾该贯,颇有可观”[9]。但也要看到,《礼部志稿》作为一部书稿,仍存在诸多问题,实际上并未能达到“凡例”中的要求。最明显的是职掌与备考部分,不能融会贯通,立目也颇多重复。至于时间、内容等方面的错误,更是比比皆是,影响到全书的质量。

三、结语

《礼部志稿》充分继承了之前官署志的体例创新,采用成熟、完备的“训传体”,既较全面地编织了明代礼部各类掌故,又反映了礼部机构架设与权力层次,取得了较大成功。但因史料来源的不同,又别具特色,最突出的是,“职掌”部分截自会典,编排精审,自成体系,而“备考”部分辑自实录、案牍等史料,未经深度加工,较为原始、粗放。这两部分内容相通,但在体例上前后隔绝,迥不相同,难以融合,是为志稿一书体例的最大不足。再加上全书只是部书稿,资料汇编的色彩较浓,辑录资料一条或数条辄立一目,使得全书立目众多,易于重复。

在编纂思想上,《礼部志稿》重视追溯初制,理清沿革之变;注意融会贯通,提纲挈领;注重史料考辨。可以说深得治典章制度史的要领,也因此备受四库馆臣的赞赏,被收入《四库全书》。但因该书并未最终定稿,全书并未达到作者“凡例”中所列的编纂要求,出现众多讹误,影响到全书的质量。瑕不掩瑜,从整体上看,《礼部志稿》仍不失为明代官署志的上乘之作。