互捐造血干细胞兄妹真实心理体验的质性研究*

2019-07-13李媛叶红芳张新月

李媛,叶红芳,张新月

(南京大学医学院附属鼓楼医院,江苏南京,210008)

异基因造血干细胞移植(allogeneic hematopoietic stem cell transplantation,Allo-HSCT)是治疗血液病的主要手段。人类白细胞抗原(human leukocyte antigen,HLA)全相合的同胞供者是Allo-HSCT最佳选择,由于受到供者来源的限制,只有约25%的患者能找到HLA 全相合供者[1]。而HLA 全相合的同胞互为供者,更是Allo-HSCT 中的稀有案例。本院造血干细胞移植中心于2017年12月为1 例女性白血病患者成功行Allo-HSCT,其供者为同胞哥哥,于8年前因极重型再生障碍性贫血接受该患者捐献的造血干细胞。因此本案例中兄妹二人先后拥有供者和受者双重身份。相比供/受者单一身份的心理体验,兄妹互换身份后还需体验对方角色的心理状态及双重身份下的交互性情绪变化。除了特殊的移植方案及严密的病情观察,两人先后作为供受者产生的心理体验以及体验对治疗效果的影响也是医护人员关注的焦点。本研究以现象学方法为指导进行面对面深度访谈,旨在深入探究造血干细胞互捐兄妹对捐献的真实心理感受,为Allo-HSCT 临床心理护理提供参考,现报道如下。

1 一般资料

患者,女,52 岁,已婚,高中,因确诊“急性白血病”于2017年11月25日入住本院血液科移植中心为行造血干细胞移植。12月8日起开始为期3d的马法兰+ 阿糖胞苷+ 环磷酰胺(Melphalan,Arabinosideand Cyclophosphamide,MAC)方案预处理(马法兰140mg/m2×1d;阿糖胞苷1g/m2×2d;环磷酰胺60mg/kg×2d),12月11日回输胞兄为其捐献的外周血造血干细胞。其胞兄,男,55 岁,已婚,本科,曾患“极重型再生障碍性贫血”于2009年接受该患者捐献的造血干细胞行同胞全相合Allo-HSCT 治疗。患者在移植后骨髓抑制期出现发热、恶心、呕吐、腹泻,予抗感染、止泻、止吐、纠正电解质紊乱以及升白细胞、促血小板生成、输血等支持治疗。移植后11d 粒系造血恢复,于2018年1月14日康复出院。

2 方法

2.1 研究方法

以质性研究中的现象学方法为指导,研究者本人负责研究全过程,并邀请造血干细胞移植领域的5 名资深护理专家和经验丰富的临床护士参与资料分析讨论。研究者结合护理专家咨询结果和临床护士实践经验,并借鉴国内外相关文献[2-3],设计半结构式访谈提纲,内容包括:①您得知妹妹/自己诊断白血病时有什么心理感受;②您为对方捐献造血干细胞的动因是什么;③您完成造血干细胞捐献后有什么心理感受。研究者将访谈提纲当作指导,以避免遗漏某些内容影响结果的完整性和正确性,指导受访兄妹在上述范围内进行叙述,叙述时不必拘泥于叙述的方法和顺序。

2.2 资料收集

资料收集采用面对面半结构式深入访谈,辅以观察记录法作为补充。研究者在胞兄完成造血干细胞捐献并回输给患者1 周后,向兄妹进行自我介绍,说明访谈目的和意义,征得知情同意后分别与兄妹约定时间进行单独访谈。访谈的环境安静、温馨。在交谈中不使用暗示与引导,鼓励兄妹表达内心真实的想法和感受,同时及时解决他们的疑惑和需求。访谈过程全程录音,并在纸质笔记本中记录下观察到的互捐兄妹的神情、举止和语气等非语言表达形式。当无新鲜内容纳入即可终止访谈,时间分别为45~60min。

2.3 资料分析

采用Colaizzi 的7 步分析法[4],对所收集资料进行转录整理、反复阅读、编码、分类、提炼主题、构建解释并求证。资料收集后24h 内转录为文字,对照录音反复检查准确性,结合笔记进行初步整理;反复阅读原始转录文稿,从互捐兄妹的角度理解资料,与资料充分互动;析取有关兄妹对造血干细胞互捐行为认知的资料,逐行阅读分析后编码;将编码后的观点汇集、归类;进行类属间的关联性分析,升华成主题;结合研究者的洞见与反思,形成现象意义的解释;将主题及解释结果返回至原始资料,以求证结果的真实性。

2.4 研究质量

研究者亲自访谈、录音并逐字转录,转录资料经第二人核对,后交受访兄妹审阅,保证资料完整、真实有效。研究者在胞妹移植期间日常临床护理实践中与兄妹建立友好及信任关系,并具有一定的访谈训练及经验。分析结果两人反复讨论。

3 结果

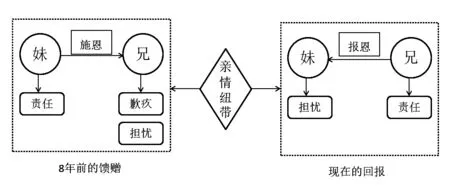

通过对互捐兄妹的访谈资料深入分析,最终从供者视角、受者视角以及家庭关系视角,共提炼出5 个主题:歉疚,责任,担忧,亲情纽带,施恩与报恩。图1 展现了主题间的相互关系。

图1 主题间关系图

3.1 作为供者视角——责任

兄妹俩都强烈认为对方能否存活完全取决于自己是否捐献造血干细胞,而为对方捐献自己的造血干细胞是义不容辞的责任。①2009年胞兄确诊为极重型再生障碍性贫血,需行造血干细胞移植。患者认为兄妹感情从小就好,彼此关爱,自己盼着能配上型救胞兄,并在HLA 配型成功后嘱咐医生多采干细胞给胞兄用。患者:“当时我听到哥哥生病的时候,我的眼泪一下子流下来了,坐着车就来配型,当时我就说要什么给什么,只要能把我哥哥救好。”②胞兄认为自己的命是患者给的,因此当患者需要帮助,自己理应伸手相助。胞兄:“8年前她捐骨髓救我,现在她病了,当然应该我救她。”

3.2 作为受者视角

3.2.1 歉疚 胞兄认为患者的得病与8年前患者为自己的捐献有关而一直感到歉疚。①患者:“他一直都认为我得病跟8年前给他捐骨髓有关,这几年我一有点头疼脑热,他就紧张得不行,给我捐了骨髓以后他也许觉得好受一点了。”②胞兄:“虽然大夫一直告诉我,妹妹得病与我捐骨髓从医学上讲没有因果关系,但是我还是觉得愧对她,每天来看看她,得看到她的情况挺好才安心。”

3.2.2 担忧 面对对方的捐献,兄妹俩都存在心理冲突。一方面自己的疾病需要治疗;另一方面,担忧捐献会对对方身体造成伤害并影响今后生活。①患者认为胞兄8年前死里逃生,担心身体条件不能耐受捐献。虽然胞兄当年接受治疗后无任何复发,但患者担心胞兄身体因捐献骨髓造血干细胞再次出现意外,最后坚持只接受外周血Allo-HSCT。患者:“我宁愿不要命,也不能让他替我受这么大罪。以后他万一要有个后遗症,那我一辈子不安心。”②8年前胞兄生病,开始也不同意患者的捐献。胞兄:“我不同意妹妹者捐献骨髓救我的,舍不得她为我受这份苦。”

3.3 家庭关系视角

3.3.1 施恩与报恩 8年前患者为胞兄捐献造血干细胞属于施恩,而8年后胞兄再回捐给患者则属于报恩。①患者认为现在胞兄为自己的捐献是之前为胞兄捐献的一种回报,患者:“我觉得这就是世界奇迹,有还钱还债的,也有还骨髓的,我相信好人有好报,一定会好的。”②胞兄因患者在自己危难时的施恩而感恩并谋求报恩,因此对于这次的回捐,胞兄:“用我的骨髓救她,我心里也觉得好受点。”

3.3.2 亲情纽带 互捐造血干细胞的经历使兄妹之间的感情更加深厚。造血干细胞使对方重获新生,成为维系亲情的纽带。①患者认为兄妹之间互相关心的情谊是金钱无法衡量的。面对胞兄移植后血型转变成了患者血型,患者:“这种转变虽然是科学上的常规变化,但是对我来说,我觉得在亲情上我跟哥哥更近了。现在哥哥又捐给我,感觉就像是命运安排他来救我的命。”②胞兄认为正是两兄妹间、两个家庭间互相全力以赴的爱与支撑,才将不幸化为万幸。胞兄:“8年前妹妹主动捐髓时,妹夫没有任何反对,并且帮忙照顾两个家庭的正常生活,承担了更多的家庭责任。现在我爱人也是全力支持我捐献,医院、家里两边跑,尽心照顾我妹妹。8年之间的两个不幸,让我们兄妹间的感情比过去更加深厚,彼此间支持和关爱更加无微不至了,而且两个家庭间的联系也更加紧密,两家人的生活更加息息相关了。”

4 讨论

4.1 互捐兄妹多重心理体验并存

胞兄体内的干细胞是由患者8年前捐献再生而成,此次再捐给患者,理论上患者接受的是自体造血干细胞移植,相对于常规同胞全相合Allo-HSCT 的风险更小,成功率更高。然而本次访谈结果却显示:互捐造血干细胞的兄妹均经历了复杂的心理历程,既有正性情绪,更有负性情绪。其中“责任”与“亲情纽带”两方面的心理体验,与多位学者[3,5-6]的报道相符,均体现了供者对于捐献行为的态度及捐献对供受双方关系的积极影响。相对于单向性供受,本研究中兄妹互为供者和受者,两重不同身份使兄妹两人前后均体验了:作为同胞供者主动捐献是不可推卸的“责任”,以及角色互换后作为受者表现出接受捐献的“担忧”,担忧捐献给对方造成生理、社会生活的不良影响;此外,8年间两人互捐造血干细胞,使双方体验到“施恩与报恩”,馈赠与回报的交替轮回,对彼此及其家庭充满感激。

4.2 对互捐兄妹心理体验的解读

4.2.1 “施恩与报恩”为互捐兄妹独特的心理体验同作为供者角色时,兄妹经历了“施恩与报恩”体验。此体验一方面源于亲人之间互相支持,另一方面源于千百年来普遍体现于人类道德层面的传统美德[7]。施恩从本质上来说是助人行为,是一种不求回报的给予,并可以超越成员角色的限定[8]。报恩是跨时间、跨情境下对于先前施恩行为的呼应[9]。本研究中患者8年前主动、不求回报的施恩行为,促进胞兄产生感恩体验并跨越时间、情境,积极响应患者施恩行为,进而实施报恩行动,让胞兄积淀了8年的感恩之心在情感表达和行为支持上得到充分体现。

4.2.2 个体心理复原力促进负性情绪的逆转 而同作为受者角色时,两人又均体验到了“担忧”。对患者来说,这一负性情绪降低了其依从性,并一度影响治疗进程。究其原因,考虑到胞兄的既往身体状况及今后家庭生活,患者开始不愿意接受胞兄捐献。然而在医务人员的解释、胞兄的坚持以及家庭成员的鼓励下,患者最后同意接受外周血干细胞移植,其心理也日渐积极。负性情绪转变为正性,体现其心理复原力的提升。这种能力可使个体在面对逆境、创伤、悲剧、威胁或其他重大压力时具有良好的应激反应,表现为较强的恢复能力[10-11],有效减轻其心理不适,有更多的信心和希望面对生活挑战[12-13]。因此,应对患者及家属给予有针对性的健康宣教,帮助走出认知误区,打消顾虑,减轻负性情绪,共同积极配合治疗护理。本研究中患者正是在家庭、医务人员支持下,心理复原力得到强化,以正性情绪克服移植过程的种种困难后顺利出院。

4.2.3 供受双方一体化护理干预有助于减轻其心理负荷 一直以来,受者是造血干细胞移植中最受关注的对象,而亲缘性供者受重视程度较低。本研究显示,作为同胞供者的胞兄也经历了复杂的心理历程,尤其是长达8年不能释怀的“歉疚”,造成的心理负荷不仅不利于自身的身心健康,也对患者的心理造成了一定的影响。因此,造血干细胞移植供受双方的心理支持均应成为整个移植过程中关注的重点。本研究者认为:通过本次质性研究方法,即可了解供受双方心理体验状况,同时也可在这个过程针对患者的心理状况给予实施护理干预,充分体现了护理更具个性化及人性化。

4.2.4 家庭支持是保障造血干细胞互捐顺利的基石 在互捐整个过程中,兄妹双方怀揣着的义不容辞“责任”信念让“亲情纽带”得到了升华和延续,彼此关系愈加紧密。此外,两个家庭间的相互支持,更加促进了互捐行动的良性发展。研究也表明[14],家庭面对重大生活事件时,家庭亲密度增加,有利于家庭功能的发挥。家庭支持是社会支持最重要的形式,患者最渴望得到亲属的关心与支持[15],家庭支持程度能够预测患者的身心健康状况并影响身心疾病的治疗效果[16-17]。医护人员应帮助患者提高家庭支持系统的利用度,打通患者与家庭成员沟通的渠道,互相倾听对方的心理感受,减轻双方的压力反应,使其宣泄感情得到放松。

5 小结

造血干细胞移植是血液肿瘤患者目前最有效的治愈手段,而获得最优配型的造血干细胞是移植技术顺利开展的重要前提。与普通造血干细胞捐献不同,这对兄妹互为造血干细胞供者,也互为受者。这场生命接力,目前全球罕见,因此本研究将2 位均列入为本次受访对象,探究了在捐献过程中的心理体验,提示护理人员应重视供受双方的心理感受,充分利用家庭支持系统对移植患者的影响,积极做好心理干预,疏通供受双方心理障碍,减轻心理负担,从而促进患者疾病康复,提高患者生命质量。