朱贞木及其武侠小说特色*

2019-07-08顾臻

顾 臻

(中国武侠文学学会,北京 100000)

20世纪30年代至50年代初是大陆武侠小说创作的黄金时期,名家辈出,佳作潮涌,领军人物就是学术界称为“北派五大家”的还珠楼主、白羽、王度庐、郑证因和朱贞木。朱贞木虽然敬陪末座,但他拥有一个响亮的头衔——“新派武侠小说之祖”!

朱贞木(1895—1955),中国现代武侠小说家、画家、篆刻家。本名朱桢元,字式颛,浙江绍兴人,出身官宦人家。自幼在家读私塾,喜爱诗赋和绘画,更喜爱文学。在绍兴读完中学后,考入浙江大学文学系,毕业后曾在上海求职并从事创作。1928年经友人介绍,进入天津电话南局(位于今天津市和平区烟台道)做文书工作,后升任文书主任。1934年将妻女接来天津,并定居于此。

1937年“卢沟桥事变”爆发,华北沦陷,日本侵略军占领天津。朱贞木因家庭原因继续留在电话局,但其个性清高自尊,不愿长期做忍气吞声的工作,遂于1940年自动离职,在家闲居,以绘画、篆刻自娱,也写点散文和诗。此时有出版社登门邀请他写武侠小说,于是他将1936年在《天津平报》上连载的处女作《铁板铜琵录》续成长篇,易名《虎啸龙吟》出版,结果销路很好,于是他陆续写下了《龙冈豹隐记》《罗刹夫人》《蛮窟风云》《飞天神龙》等十余部作品。

1949年后,朱贞木尝试按照新的文艺观念进行创作,写了一些独幕话剧,而正在创作的武侠小说由于政策原因,半途中辍。1955年冬,朱贞木因哮喘病与心脏病并发,在天津市总医院去世,享年60岁。①参见中国武侠文学学会网站:http://www.zhongguowuxia.com/photo/html/?96.html。

在天津电话局供职期间,朱贞木与还珠楼主李寿民为同事。还珠楼主哲嗣李观鼎先生对笔者讲,幼时在北京家中见到过来访的朱贞木,其人身材瘦削,双目有神。他记得父亲和朱贞木一聊就是一整天,说到激动处,互用手指比划,显见两人关系相当好。①录自笔者2015年对李观鼎先生的访谈。

朱贞木的武侠小说创作大约始于1934年8月,在《天津平报》上开始连载处女作《铁板铜琵录》。张赣生先生认为是还珠楼主在《天风报》发表《蜀山剑侠传》一举成名,朱氏见猎心喜而作(以两人密切关系而论,确有此种可能)。《铁板铜琵录》究竟连载多久、是否连载完毕暂时无法得知,推测约有两年之久。大约在1936年9月,《天津平报》上又开始连载朱贞木的另一部武侠小说《马鹞子传》。“卢沟桥事变”爆发后,《天津平报》不肯附逆,自动停刊,该小说也就停止连载。

1940年10月,天津大昌书局结集出版《铁板铜琵录》,书名改为《虎啸龙吟》并一直沿用至今。1942年11月,天津合作出版社出版《龙冈豹隐记》,该书的前面部分就是只连载年余的《马鹞子传》,可谓是在续写该书。不过《龙冈豹隐记》也并未写完,据作者自叙,写到第五集就搁笔了,没有提到原因,笔者所见现存最后一部却是第六集。后在书商和读者的要求下,朱贞木以该书未完结的后半部分加上手头已有资料,写成一部故事完整的《蛮窟风云》并出版。另外,1943年9月的《369画报》中提到他还有一部小说《碧血青林》,却一直未见出版,而1949年前后出版的《闯王外传》序言中,居然提及本书原名《碧血青磷》[1],或许是同一部书,亦未可知。

抗战胜利后至20世纪50年代初这段时间,武侠小说出版迎来一个短暂的新高潮,朱贞木的小说也出版了不少,如流传极广的《罗刹夫人》,《飞天神龙》《艳魔岛》《炼魂谷》三部曲,以及《龙冈女侠》《七杀碑》《塔儿冈》《闯王外传》《郁金香》等,出版量是日据沦陷期间的几倍,其中既有武侠小说,也有社会小说,还有历史小说。

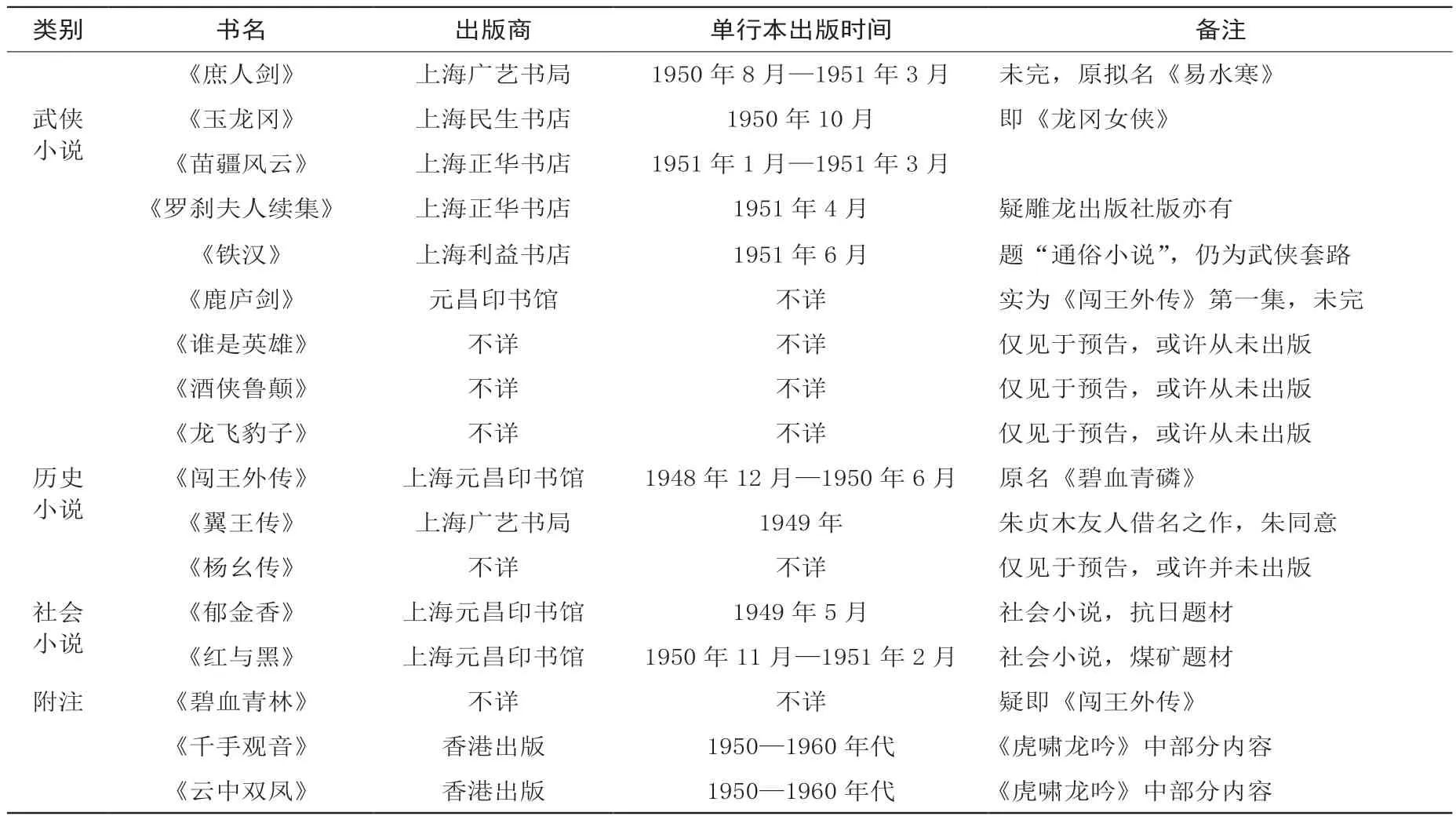

根据笔者手头搜集到的原刊本和相关资料,剔除同书异名者,从1934年至1951年,各种体裁的朱贞木小说一共出版了19种,仅见诸广告,未见出版实物者4种,具体内容可参阅本文所附《朱贞木小说年表》。值得一提的是,《翼王传》一书乃上海著名越剧编剧大家苏雪庵所作,以朱贞木之名出版。此事朱贞木不仅知道,而且专门为此书写了一篇不短的序言,可见二人关系匪浅。可惜苏先生夫妇均在“文革”期间过世,身后没有子嗣,家里自然在劫难逃,他与朱贞木的往来也只能在《翼王传》一书中略窥一二了。

从另一方面来说,显然苏雪庵认为小说一道,朱贞木在他之上,如此可从另一个侧面证明朱氏小说的受欢迎程度。

朱贞木小说为何能受到出版商和读者的欢迎,张赣生、叶洪生、徐斯年等专家学者对其原因早有精彩论述,也广为人知,笔者不再赘述,这里根据个人阅读全部朱贞木小说的体验,一谈朱贞木小说的特色。

看小说本身是一件轻松愉快的事,古人雪夜闭门读禁书,乃是一乐,其实用今天的话来说,就是消遣,武侠小说尤其适合做这样的消遣,好看的故事则是消遣的核心。

朱贞木的小说构思精妙,叙述生动,引人入胜。《蛮窟风云》从沐天澜误饮金鳝血意外昏迷不醒开始,引出瞽目阎罗救人收徒、金翅鹏的出场以及被龙土司纳入麾下,跟着红孩儿的出场,解释了瞽目阎罗的来历以及与飞天狐结怨的经过,又为后文狮王、飞天狐侵入沐王府,瞽目阎罗舍身血战等高潮部分做了铺垫。

又如《庶人剑》一书:陕西山村中,一对拳师夫妇失踪多年突然归来,在村中教几个徒弟,自娱晚景。然而他们意外收了一个来历不明的上门徒弟没几年,就遇到多年前的仇敌上门寻仇。老拳师怀疑这个徒弟,结果误中圈套,幸亏这个徒弟忠心为师门,救下了老拳师父子,而仇敌五虎旗之来,则源自老拳师夫妇二人当年离家,与师兄弟一起走镖,技震江湖。朱贞木以倒叙的笔法娓娓道来,在平实流畅的叙事中营造出一种氛围,创造出一种情趣,故事本身环环相扣,紧凑严密,令读者不知不觉陷入其中,欲罢不能。

他的名作《七杀碑》,二十多年前笔者曾一口气从头读到尾。邓友梅先生在《闲居琐记》中记录了著名作家赵树理先生指着《七杀碑》对他说的话:“……写法上有本事,识字的老百姓爱读,不识字的爱听。学学他们笔下的功夫……”由此可见朱贞木讲故事的水平有多高。

要把故事讲得“识字的老百姓爱读”,全凭语言的功力。朱贞木接受过私塾和学堂两种正式和非正式的长期教育,其学历在武侠小说作者中大概是绝无仅有的。他的青少年时代又是在富庶的浙江绍兴度过的,肯定接触过当时的鸳鸯蝴蝶派小说、新文学书籍以及西方小说翻译作品。他的武侠小说处女作《铁板铜琵录》遵守中国章回小说传统,采用对仗的回目,在描绘风景时更是不自觉地经常使用赋体,轻松自如,毫不佶屈聱牙,可见其古典文学素养深厚。但自第二部《龙冈豹隐记》开始,包括之后的所有作品,他都摒弃传统章回体,章节名称全部采用“血战”“李紫霄与小虎儿”“金翅鹏拆字起风波”等名词、词组或短句,长短不拘,新鲜灵活。这一革新更成为20世纪50年代以降大部分香港、台湾武侠作家写作的滥觞。他在武侠小说中有时还使用当时流行的新名词如“观念、计划、意识”等,用得自然爽利,反映了语言跟随时代的变化。

严家炎先生在《金庸小说论稿》中说:“在小说语言上,金庸吸取新文学的某些长处,却又力避不少新文学作品语言的‘恶性欧化’之弊。他扎根于本土传统文学中,较多承继了宋元以来传统白话文乃至浅近文言的特点,形成了一个新鲜活泼、干净利索、富有表现力、相当优美而又亲切自然的语言宝库。”[2]这些评价用在朱贞木——金庸的浙江同乡前辈——身上,同样十分贴切。

追求自由恋爱是“五四”以来各种文学体裁的共同主题,武侠小说自然没有落后于这股时代潮流。在《蛮窟风云》《罗刹夫人》《飞天神龙》等朱贞木小说中,主要男女人物积极主动地寻找、追求自己的爱情,尤其是女性人物,一反全凭媒妁之言的传统,大胆示爱对方,甚至私奔、野合。朱贞木有时还通过小说人物之口,表达他对于“情”字的解读。可以说,所有这一切都间接反映了五四运动之后反封建传统、反道学的社会流行风气。其实,在民国时期的很多武侠作品中,女主角的地位已经大大提高,也出现了不少以女性为主人公的作品,如顾明道《荒江女侠》、王度庐《卧虎藏龙》等,即使还珠楼主《蜀山剑侠传》中的女剑仙、女剑客,也都扮演了主要角色。只是多数作家虽然突出了女性的自主与独立,突出了她们的纵横江湖,但在描写男女情爱上着墨不多、不细致,在这个方面,朱贞木显得比较突出,而且下笔大胆。比如《罗刹夫人》中有一段罗刹夫人的“咏叹调”,既是对沐天澜和罗幽兰二人的调侃,也是自己心曲的折射:

沐天澜、罗幽兰两人到了岭上,一瞧当面密层层一片松林,西面斜阳穿入林内,满地尽是树影子,哪有半个人影?两人走进林去,这片松林足有一箭路长,不知歌声从何而来?正想得奇怪,忽听得歌声又起,这一次却听不出是撮口作声,轻圆娇脆,发自喉舌,而且字正腔圆,动人心魄,明明是个女郎珠喉,可是歌声摇曳高空,好像从云端里唱出来一般。两人侧耳细听,只听她唱道:

“没来由,撞着你。

害得我——魂惹梦牵,想入非非。

害得我

往常心似铁——今番着了迷。

从今后——万缕情丝何处系,从哪儿说起?

恨起来——咒得你魂儿片片飞,

咳——你——你——你!”

歌声如莺啼燕语,字字入耳,两人都听得呆了。

这段歌声刚歇,微听得了一阵娇笑的声音,一忽儿又听得唱道:

“一个是魂飘飘——只图着心坎儿温存,眼皮上供养;

一个是情绵绵——一味乔装着莺娇模样。

怎的不思量——虎穴龙潭,当作了风流销金帐。

哪知道——恶狠狠的狭路冤家,要血溅鸳鸯!

这其间——偏碰着杀人如草的奴家,热剌剌地软了心肠,

没奈何——管一管这篇风流账!”

歌声一止,笑声又起,这一次笑声有点异样,格格的笑得那么花枝招展,风骚入骨,可是沐天澜、罗幽兰已无心理会笑声,听得几句歌词,不禁心头乱跳,惊疑万分,明明特意编成对景的歌儿,特意唱给两人听的,唱的是谁,不用说,没有第二个人,定是昨夜留字的罗刹夫人了。①朱贞木:《罗刹夫人》,中国文史出版社2017年版,第115页。该段内容此前所有港台版与大陆再版本都没有收入,系笔者为中国文史出版社整理该书时,据民国原刊本录入。

只闻其声,尚未见人,一个敢爱敢恨、热情多智又为情所困的绝色红妆侠女已经跃然纸上了。仅是隔空交流,就有如此情致,朱作中还有不少男女对面上演的“感情戏”,那就更是活色生香、酣畅淋漓了。

朱贞木把恋爱中男女的哭、笑、逗、闹等言语和肢体动作描写得栩栩如生、淋漓尽致,而对于堕入情网中男女间的对话,更是绘声绘色,甚至就连男女间的武功切磋,也能故意“写得花枝招展,脉脉含情”[3],表现了有情男女之间那种若隐若现、欲拒还迎的情致与趣味。有时他用热辣辣的语言展现女性对于爱的向往,比如前面提到的罗刹夫人,《七杀碑》中的三姑娘、毛红萼,《飞天神龙》中的李三姑等等,这一特点被后起的香港、台湾武侠名家如金庸、卧龙生、诸葛青云、司马翎等人继承并发扬光大,同时穷追男主人公的侠女达数人甚至十数人之多,叶洪生先生称之为“数女倒追男”模式。相比之下,以“侠情”特色名传后世的王度庐,笔下恋爱男女的表现反而显得含蓄、收敛和传统了。

至于男主人公的表现,除了在房梁上刻下“英雄肝胆,儿女心肠”的杨展,多数没有女性角色那么生动而有活力,在《罗刹夫人》中的沐天澜竟然一副小男人的娇样儿,喜欢拜倒在两位罗刹姐姐的石榴裙下,仿佛有《红楼梦》中贾宝玉的某些味道。

说来有趣,被划入鸳鸯蝴蝶派的顾明道的笔下没有如此娘娘腔的男主角,王度庐笔下有些优柔寡断的李慕白也仍是标准男子汉一个,其他如更早的平江不肖生、赵焕亭以及同期的白羽、郑证因等人,都不弹此调,因此武侠小说中“娇男型”男主人公大概可以算得上是朱贞木首创了。

对于爱情的结局,虽然同时期的王度庐偏重悲剧,但朱贞木还是和大多数武侠作家一样,选择了喜剧。大团圆的喜剧结局对读者的感染力自然不如悲剧来得深刻,但在剧烈变动的时世中,对于经常听说和目睹人间惨事而无能为力的一般读者来说,却也多少算得上是一点儿安慰,能使他们保留一些对美好事物的向往与期待,能暂时得到些许快乐与心情的放松。

小说作者迎合一般读者的需要本无可厚非,而朱贞木这么做却并不是“为稻粱谋”的需要。1943年9月出版的《369画报》第23卷第1期刊登了《天津武侠小说作家朱贞木》一文,作者毅弘写道:“朱贞木先生并不指着卖文吃饭,他不过是闲着没事,做一点解闷而已,在写武侠小说的作家说,朱贞木先生是一位杰出人才,独树一帜,另辟蹊径,所以将来的成功,殊不可限量。”[4]

可见,朱贞木写武侠小说虽是为了解闷和消遣,却也不肯胡乱涂抹,而是真正追求消遣!

他在处女作《虎啸龙吟》(连载名《铁板铜琵录》)的序言中感慨小说的出版有量而乏质,原因在于社会不景气,认真的作品没有销路,大家都要有口饭吃,于是就“卑之无甚高论”了,他又写道:“在下这篇东西,本来用语体记述了许多故老传闻、私乘秘记的异闻轶事,藉以遣闷罢了,后来因为这许多异闻轶事确系同一时代的掌故,也没有人注意过,而且看见小说界的作品,风起云涌,好像做小说容易到万分,眨眨眼就出了数万言,不觉眼热心痒起来,重新把它整理一下,变成一篇不长不短、不新不旧的小说,究竟有没有违背时代的潮流,同那个小说界的金科玉律,也只好不去管他,俺行俺素了。”[5]

显然,朱贞木十分清楚小说的真正要求是什么——客观环境所限,走消遣的路子罢了。即便如此,他也并不是向壁虚构,胡乱编些故事应付读者,而是有所依据。他这样认真地选择和使用材料,显然是有成绩的。他的第二部作品《龙冈豹隐记》序言中说:“前以旧作《虎啸龙吟》说部,灾及枣梨,颇承读者赞许,实深惭汗,且有致函下走:以前书仅只六集,微嫌短促,希望撰述续集为言。……稗官野史,无关宏旨,酒后茶余,聊资消遣。下走亦以撰述说部为消遣。以下走消遣之笔墨,转供读者之消遣,消遣之途不一,消遣之理相同。然真能达到读者消遣目的与否,则须视内容之故事是否新颖,文字之组织是否通畅为衡。以各种说部风起云涌之今日,而欲求一有消遣真价值之作,亦非易易。”[6]

待到数年后的《罗刹夫人》出版时,他对武侠小说的创作题材已经有了比较全面的认识和思考,他在该书“附白”中指出,武侠小说有两弊,一是过于神奇,流于荒诞不经;一是耽于江湖争斗,一味江湖仇杀。他希望《罗刹夫人》一书可以为读者换换口味。[7]他也的确做到了,而该书对后来港台武侠小说创作影响范围之大、时间之长则是他根本想不到的。

朱贞木虽然屡屡强调自己写小说只是消遣,但他身处一个战乱频仍的大时代,又从家乡绍兴北迁天津,个人际遇的变化、人生的起伏多多少少都会在作品中有所流露。他的小说题材不少出自明末清初的笔记,为何选择在那样一个动荡的、变乱的时代发生的故事和人物,背后的含义不言自明。在《龙冈豹隐记》等书中,轻松和趣味之外,作者自身感受到的某种无奈时有体现——身处乱世的人们,无论高人愚氓,何处可以求得安定的生活?

随着1949年1月天津解放,这种对于时势的困惑与无奈随之消失了。朱贞木在同年7月出版的《七杀碑》第二集结尾处写道:“烽烟未戢,南北邮阻,渴盼解放,当再振笔。”[8]“解放”二字表明了他当时的政治态度,也表明了他对于新时代的期盼。建国后,朱贞木主动学习新的文艺理论,尽力掌握新的文艺观点,并尝试运用在新的武侠小说和历史小说创作中。《铁汉》就是他的一次努力:一个侠士挺身而出,牺牲自己,意欲拯救无辜百姓,免遭官军的蹂躏。在《庶人剑》的“序言”中,朱贞木已经认识到了个人英雄主义的狭隘与局限,认识到人民力量的可贵:“‘老百姓的剑’是用钢铁一般的意志铸就的,无形的,锋利得无可比喻的,而演出的方式,不是斗鸡式的,是集合大众的意志,运用脑力体力,推动整个社会机构,而与障碍前进的恶势力作斗争的……”[9]

可惜类似这样的努力并没有进一步开花结果,《庶人剑》刚刚写了三集就停刊了,书后预告的不少新作如《酒侠鲁颠》等似乎都未曾出版。自1951年6月起,所有武侠小说一律禁止出版。1956年文化部又颁布《关于处理反动、淫秽、荒诞图书参考书目的通知》,并配发查禁图书目录,朱贞木的所有作品赫然在目。其实,类似朱贞木这样努力学习、尝试运用新文艺观点创作武侠小说的还有还珠楼主、郑证因等武侠作家,他们的所有作品也一样榜上有名,一同被禁。此后三十年间,朱贞木的小说彻底消失,连朱贞木这个人也寂寂无闻至今,新近方才知道他于1955年冬就因病去世了。

朱贞木的武侠小说基本写成喜剧结局,可是其人的写作生涯却以近乎悲剧的方式收场,令人唏嘘。

附录:

朱贞木小说年表

(续表)