温州群发性坡面泥石流临界雨量研究

2019-07-08汤人杰徐光黎汤忠强

汤人杰,徐光黎,汤忠强

(1.中国地质大学(武汉)工程学院,湖北 武汉 430074;2.温州市自然资源和规划局,浙江 温州 325000)

0 引言

温州地处浙江东南沿海,受季风气候影响,降雨充沛。台风等极端气候灾害引起的强降雨次数繁多,可能引发泥石流等地质灾害。针对致灾因子降雨量与泥石流的因果关系,在归纳总结前人[1-9]对于地质灾害与降雨关系研究的基础上,探究强降雨与群发性坡面泥石流的关系,为寻求解决实际地质灾害预警问题的可行性提供一定建议。

研究区各县(市、区)以往已开展过地质灾害调查与区划、小流域泥石流调查与评价、农村山区地质灾害调查与评价、地质灾害应急调查等工作。收集并分析自1990年以来影响或直接登陆温州的台风资料以及引发的泥石流地质灾害典型案例,同时获取与之相关的航卫片和致灾时段雨量数据。采用野外调研为主,遥感解译等为辅,多手段分析地质灾害特征及形成的地质环境条件,对高强度降雨引发坡面泥石流的特征与规律进行总结,并筛选出主要降雨因子,以研究强降雨对坡面泥石流形成的影响;运用相关理论分析、数理统计,分析坡面泥石流形成的降雨条件,获取临界雨量方程,得出降雨特征与坡面泥石流发生之间的关系,并确定坡面泥石流发生的雨量阀值。

1 群发性坡面泥石流特征与地质环境条件

温州地形地貌属中低山、丘陵和沿海平原,地势西北高、东南低,山地面积占主体,地形起伏大。其出露的岩体主要有第四系、白垩系、侏罗系火山碎屑岩,沉积岩和燕山晚期侵入岩等。每年7~9月汛期,台风外围影响或直接登陆,带来持续强降雨,如1999年“9·4”洪灾、 2004年“云娜”台风、2016年“莫兰蒂”台风。台风带来的高强度降雨,引发群发性坡面泥石流等地质灾害,造成重大的人员伤亡及经济损失。

1.1 温州市坡面泥石流特征

温州市高强度降雨引发的坡面泥石流具有群发性、隐蔽性、瞬时发灾性、小规模大灾害等特征。

1.1.1群发性

1999年“9·4”洪灾,温州市区及永嘉县发生大面积坡面泥石流,共发生约1 100起坡面泥石流(其中列为地质灾害管理约230处)。2004年的“云娜”台风,乐清市北部山区龙西乡一带群发坡面泥石流,统计约150处。2005年的 “泰利” 台风,文成县石垟林场一带陡斜坡上可见群发性坡面泥石流,统计约152处。2015年 的“苏迪罗” 台风,造成平阳县西部和文成县南部发生坡面泥石流约123处。2016年的“莫兰蒂”、“鲇鱼”台风分别引发泰顺县泗溪等地、文成县峃口等地坡面泥石流分别达1 112处、122处,最大平均密度达6.4处/km2,综合平均密度1.78处/km2。

1.1.2隐蔽性

近20年以来,温州市开展了大量的地质灾害调查工作。然而强降雨引发的陡斜坡坡面泥石流地质灾害,在册的地质灾害隐患只占20%~25%。受到植被覆盖等因素影响,许多坡面泥石流隐患很难在调查中发现。

1.1.3瞬时发灾性

高强度降雨引发陡斜坡坡面泥石流发生的时间短促,具有瞬时发灾性,集中爆发时间间隔一般为半小时到1小时。2004年“云娜”台风期间,乐清市龙西乡仙人坦发生的泥石流整个过程不超过10 min。

1.1.4小规模大灾害

从1999年“9·4”洪灾到2016年“鲇鱼”台风,温州市境内由高强度降雨引发的陡斜坡坡面泥石流超过3 000处,均以小型规模为主,其体积为数十平方米到数万平方米不等,一般为数百平方米。然而高强度降雨引发的陡斜坡坡面泥石流多发生在斜坡的中上部,规模虽小,但由于发生部位的高程高、与地面的高差大,具有较大的势能。在重力作用下,坡面泥石流自高处高速向下方运动,并与坡面汇水相混,夹裹大量岩土体、植被,形成坡面泥石流混合体,对沿途植被、建(构)筑物等进行割铲、裹挟,造成大范围、高强度破坏。2016年台风“鲇鱼”期间,文成县双桂乡宝丰村三条碓后山发生的坡面泥石流地质灾害,体积约2 000m3,造成6人死亡,6间房屋被毁,30间房屋受损。

1.1.5与强降雨时空分布一致性

温州市1990~2016年的统计结果表明:降雨主要集中在5~10月,包括5~6月的梅雨汛期和7~10月的台风汛期,群发性坡面泥石流主要集中在8、9月份台风带来的高强度降雨。

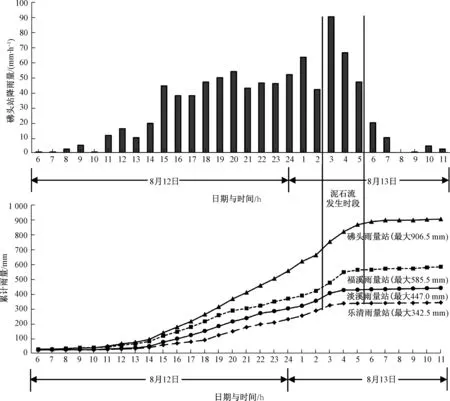

由于高强度降雨具有持续时间短、雨强大的特点,其引发的陡斜坡坡面泥石流呈现 “即雨即滑”的特点[10],与小时峰值雨强基本同步(图1),如2004年“云娜”台风期间,乐清市龙西乡上山村泥石流就发生在8月13日凌晨3时左右,此时砩头雨量站1 h降雨量达85.6 mm,造成10间房屋被冲毁,18人死亡。

图1 2004年“云娜”台风期间坡面泥石流发生阶段时间与雨强关系图Fig.1 Diagram of the relationship between the time and rainfall intensity of slope debris flows in the happening period during typhoon Yunna in 2004

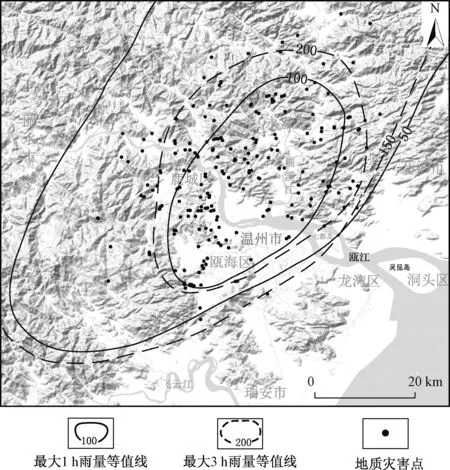

1999年“9·4”洪灾1 h、3 h雨量等值线与泥石流叠合图(图2)表明:滑坡、坡面泥石流灾害多发生在暴雨等值线的中心区域,其发生与高强度降雨具有高度的空间一致性。

图2 1999年“9·4”洪灾1 h、3 h雨量等值线与泥石流叠合图Fig.2 Superimposed map of 1 h、3 h rainfall isoline and debris flows during “9·4” flood in 1999

1.2 地层岩性对坡面泥石流的发生起基础性作用

对高强度降雨引发的坡面泥石流地质灾害点的地层和岩性进行统计,结果显示:高强度降雨引发的坡面泥石流地质灾害主要发生在朝川组(K1c)、馆头组(K1g)、西山头组(J3x)和侵入岩中,其岩性主要为凝灰岩、泥岩、粉砂岩、砂岩、安山玢岩、钾长花岗斑岩,占统计总数的84.88%。说明高强度降雨引发的陡斜坡坡面泥石流与地层、岩性具有一定联系。

在高强度降雨条件下,发生坡面泥石流的物源相对较松散、破碎,具有较好的渗透性,能在高强度降雨条件下,快速饱和并形成差异移动面而转换成坡面泥石流。物源主要为残坡积、全风化基岩,约占统计总数的90%;强、中风化基岩,约占统计总数的10%。厚度为0.5~3 m不等,平均厚度约1.5 m。

1.3 地形坡度对坡面泥石流的发生起主导作用

对陡斜坡的纵向形态归类,结果表明81.6%的坡面泥石流发生在上缓下陡的坡面转折线附近,其余18.4%发生在坡度变化不明显的坡面上。

将坡面泥石流的坡度数据进行统计,分别统计各个坡度区间内坡面泥石流的数量,结果表明群发性坡面泥石流发生的区域集中在30°~42°(图3)。当坡度很大时,土体较薄,常有基岩裸露,雨水侵蚀能力较弱,泥石流发生少。

图3 坡面泥石流发育的坡度频数直方图Fig.3 Slope frequency histogram of slope debris flows development

2 坡面泥石流的临界雨量

坡面泥石流的启动不仅由雨量决定,还与高强度持续时间和短历时雨强密切相关[11]。

高强度降雨引发的陡斜坡坡面泥石流,存在一个最低的激发雨量[12-13],这个降雨量称为坡面泥石流的临界雨量,也是诱发坡面泥石流的降雨阀值,可以理解为降雨导致斜坡发生破坏的临界值,其下限是斜坡没有明显变形而面临破坏;上限是斜坡已经发生变形破坏。

2.1 相关分析和占比统计

运用相关分析法对坡面泥石流形成的降雨条件进行综合分析。本次研究选取了高强度降雨条件下发生坡面泥石流的4个降雨指标,即最大1 h降雨量、最大3 h降雨量、最大6 h降雨量和最大24 h降雨量作为分析变量,经数据处理后,进行相关性分析。分析结果可知4个分析变量之间存在着不同程度的相关性,各变量之间存在着正相关关系,其中最大1 h雨强与最大3 h雨强之间具有高度的正相关关系,相关系数达0.801。

将引发坡面泥石流的降雨量资料按最大1 h、3 h、6 h在24 h降雨量中的占比进行统计分析。占比统计结果表明:高强降雨引发坡面泥石流的平均最大1 h、3 h、6 h降雨量分别为85.80 mm、181.65 mm、251.86 mm,分别占24 h降雨量的22.64%、48.15%和64.47%。说明引发坡面泥石流的短历时降雨具有集中强降雨的特点并对坡面泥石流的形成具有激发作用。图4表明最大1 h降雨量的线性比较平缓,说明短历时降雨只要达到一定强度,就有可能激发坡面泥石流。

图4 历次坡面泥石流发生降雨关系图Fig.4 All previous rainfall diagram of slope debris flows happening

2.2 单项临界雨量

坡面泥石流单项临界雨量一般指最大24 h降雨量(过程雨量)、最大1 h降雨量、最大3 h降雨量等特征值。温州市高强度降雨引发陡斜坡坡面泥石流具有一定群发性,根据相关分析,主要与短历时最大1 h、3 h降雨量有关。为此,主要集中研究最大1 h、3 h单项临界雨量下的作用。

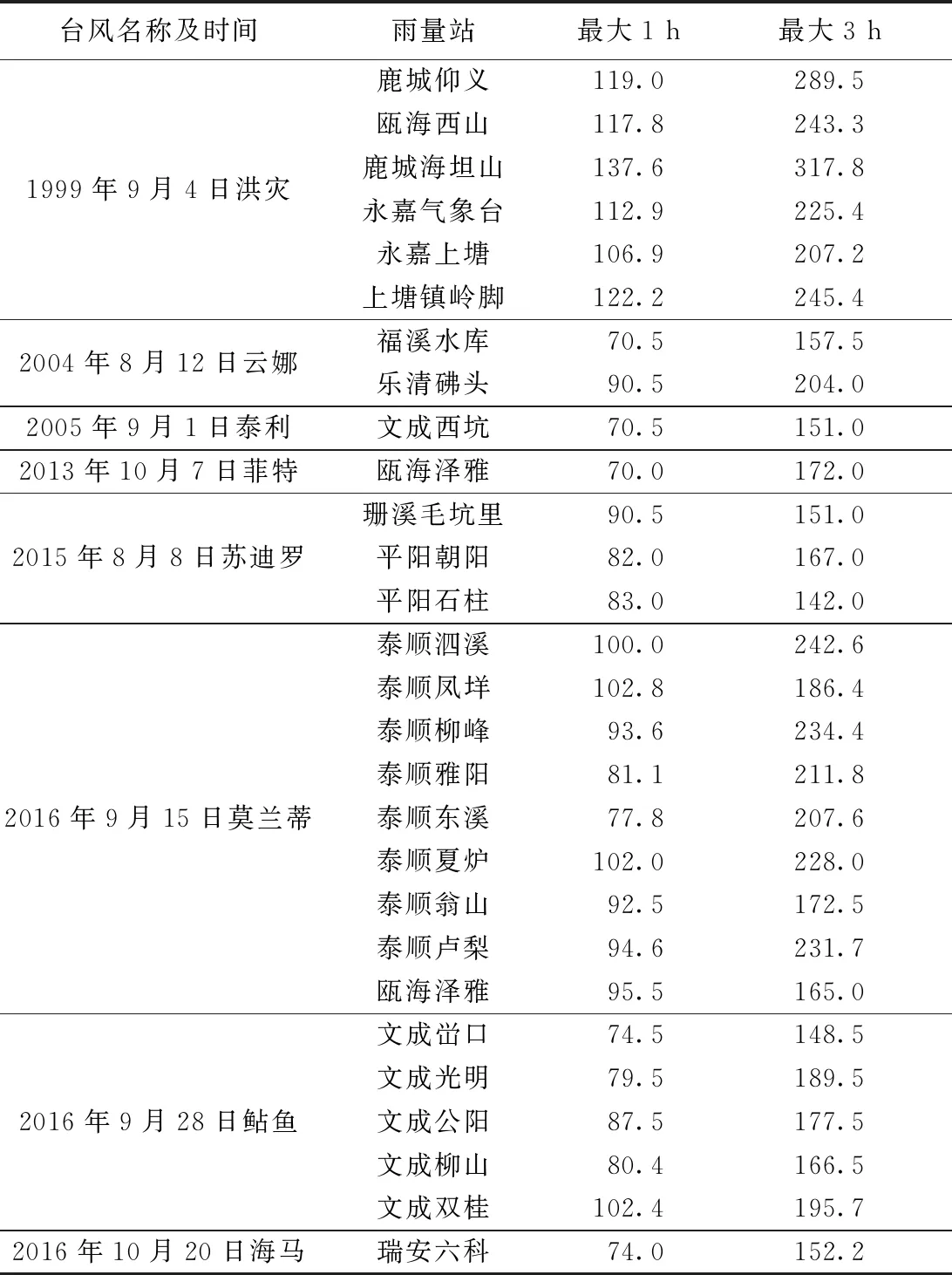

通过大量查阅与温州市高强度降雨引发陡斜坡坡面泥石流有关的历史文献资料,将1990年至2016年期间,高强度降雨引发群发性坡面泥石流的降雨情况进行汇总。降雨特征值表(表1)表明:引发群发性坡面泥石流的最大1 h降雨量为1999年9月4日,达到137.6 mm,最大3 h降雨量也是1999年9月4日,达到317.8 mm,鹿城区、永嘉县爆发大量的坡面泥石流灾害点。最小1 h降雨量为2013年10月7日“菲特”期间,瓯海区泽雅镇发生群发性泥石流的降雨量为70.0 mm,最小3 h降雨量为平阳县顺溪镇石柱发生群发性泥石流的降雨量为142.0 mm。

2.3 平面坐标系成图与分区

根据多年引发群发性坡面泥石流的临界雨量数据和未发生坡面泥石流的累积雨量128组雨量站数据,将最大1 h降雨量作为横坐标变量、最大3 h降雨量作为纵坐标变量投射到平面直角坐标系上(图5),根据发生泥石流的极限情况划定安全临界基准界线,即群发性坡面泥石流发生的危险临界雨量基准线,图中为实线,得到群发性坡面泥石流临界雨量,1 h=71.0 mm, 3 h=150.0 mm,分界线右侧及上侧为坡面泥石流开始出现区域,左下侧为泥石流不出现区域。此划分方式下,在统计数据范围内,安全区几乎无发生泥石流灾害的可能,而危险区仍有少数点仍不发生泥石流,可作为降雨预警线。若以泥石流为研究主体,考虑致灾所需雨量条件划定致灾临界基准界线,即群发性坡面泥石流成灾临界雨量基准线,图中为虚线,得到群发性坡面泥石流临界雨量,1 h′=78.0 mm, 3 h′=179.0 mm。此划分方式下,泥石流重灾区域属全致灾区域,而危险区大部分站点仍发生泥石流,可作泥石流高发重灾警告线。综合确定泥石流致灾温州市内激发群发性坡面泥石流的临界短历时雨强:1 h、3 h雨强分别为71.0 mm、150.0 mm。当降雨量达到1 h=71.0 mm或者3 h=150.0 mm值时,应该发出坡面泥石流预警预报。

表1 多年群发性坡面泥石流降雨特征值表(mm)

注:数据来源于温州市气象主管部门

▲为发生坡面泥石流灾害的雨量站点;●为未发生地质灾害的雨量站点。图5 群发性坡面泥石流临界雨量和最大1 h、最大3 h降雨量关系图Fig.5 Relation diagram of slope debris flows′critical rainfall and maximum 1 h、maximum 3 h rainfall备注:安全区:0.0 mm≤1h<71.0 mm且0.0 mm≤3 h<150.0 mm;危险区:71.0 mm≤1 h<78.0 mm或150.0 mm≤3 h<179.0 mm;坡面泥石流重灾区:78.0 mm≤1 h或179.0 mm≤3 h

2016年9月15日12时左右,因受台风“莫兰蒂”带来的强降雨影响,泰顺县凤垟雨量站1 h降雨量为102.8 mm,凤垟乡(原为泗溪镇)西溪村上湾、下湾等地发生坡面泥石流(图6),造成46间民房倒塌或者损坏。因温州市国土资源局于9月15日9时44分发布泰顺县凤垟乡等部分山区发生滑坡、泥石流地质灾害的气象风险等级为2级(橙色预警),11时栁峰雨量站1 h实测雨量为87.3 mm、3 h实测雨量为158.1 mm,泰顺县国土资源局及时通知乡、村相关责任人员对危险区群众进行撤离,没有造成人员伤亡。由此可知,预警界限1 h=71.0 mm、3 h=150 mm的确定和危险区域的划分具有一定实际意义。

2.4 超越概率和误报概率

分别计算未发生地质灾害站点对于安全区、发生地质灾害站点对于坡面泥石流重灾区的超越概率(表2),可得最大1 h雨量为71.0 mm、最大3 h雨量为150.0 mm区域超越概率(安全区外未发生灾害的雨量站点数占未发生灾害雨量站总数的比例):5÷71=7.0%;最大1 h雨量为78.0 mm、最大3 h雨量为179.0 mm区域超越概率(坡面泥石流重灾区外发生灾害的雨量站点数占发生灾害雨量站总数的比例):18÷57=31.6%。

分别计算两种临界雨量线下警戒误报概率(安全区外、重灾区内未发生灾害的雨量站点数占相应雨量站点总数的比例),可得在最大1 h雨量为71.0 mm、最大3 h雨量为150.0 mm情况下误报概率:5÷61=8.2%;最大1 h雨量为78.0 mm、最大3 h雨量为179.0 mm情况下误报概率:0÷39=0.0%。

图6 泰顺县凤垟乡西溪村群发性坡面泥石流灾后实景图Fig.6 Real scene photograph after disaster of grouped slope debris flows in Xixi Village, Fengqi, Taishun County

由此可知最大1 h雨量为71.0 mm、最大3 h雨量为150.0 mm区域划定,较为保守地确定了安全区的范围,所对应的最大1 h、3 h的临界雨量结果较为安全,可以作为暴雨季节诱发坡面泥石流的强降雨预警线;最大1 h雨量为78.0 mm、最大3 h雨量为179.0 mm区域划定,较为冒险地确定了泥石流成灾区范围,所对应的最大1 h、3 h的临界雨量结果风险较大,可作为暴雨季节坡面泥石流高发的强降雨重灾线。

2.5 临界雨量方程与可行性检验

高强度降雨引发群发性坡面泥石流的研究和观测资料相对较少。在预测过程中,需要根据最大1 h降雨量与最大3 h降雨量进行预测,为此对最大1 h降雨量与3 h降雨量相关性进行分析,获取两者之间的组合方程来为本研究区的临界雨量研究提供参考。

表2 两种划法下发生或未发生灾害雨量站点数值统计表Table 2 Numerical statistics table of disaster rainfall sites of occurrence or non-occurrence under two types of mapping

根据多年引发群发性坡面泥石流雨量数据,得到最大1 h降雨量与最大3 h降雨量关系图(图5),并进行回归分析,求得关系方程式和相关系数。

最大1 h降雨量与最大3 h降雨量之间的相关系数达0.844 2,相关性较大,所获得的关系方程式为:

y=2.048 7x+4.726 2

式中:x——坡面泥石流发生的1 h降雨量;

y——坡面泥石流发生的3 h降雨量。

根据公式,当已知1 h降雨量时,可求得当日最大3 h降雨量;或者己知当日最大3 h降雨量时,可求得1 h最大降雨量。当所求出的雨量超过临界雨量,则应加强监测,发出预警。

实际应用时,可化简为经验式y=2x(最大3 h降雨量是最大1 h降雨量的两倍)。并利用该经验式对上述128组雨量站监测到的1 h降雨量,逐一计算得出128组3 h降雨量。利用监测到的128组3 h降雨量对计算得出的3 h降雨量进行偏差检验。偏差率绝对值小于10%的占39.84%,偏差率绝对值大于等于10%、小于20%的占32.81%,偏差率绝对值大于等于20%、小于30%的占15.63%,偏差率绝对值大于等于30%、小于40%的占9.38%,偏差率绝对值大于等40%、小于50%的占2.34%,平均偏差率为7.2%。偏差检验结果,偏差率绝对值小于20%的合计占72.66%,具有参考意义。

3 结论及存在的问题

3.1 结论

(1)高强度降雨引发陡斜坡的地质灾害类型主要为群发性坡面泥石流。诱发群发性坡面泥石流的主要因素有地层岩性、地形坡度和降雨强度。

(2)短历时雨强(1 h、3 h)对群发性坡面泥石流形成贡献最大,是区内群发性坡面泥石流爆发的决定性因素。

(3)激发群发性坡面泥石流的临界短历时雨强:1 h、3 h雨强分别为71.0 mm、150.0 mm。关系方程式为:y=2.048 7x+4.726 2。实际应用时,可化简为y=2x的规律经验结论。

当降雨量达到上述雨强时,高陡斜坡就有可能发生群发性坡面泥石流,应及时发出地质灾害预警预报,撤离受地质灾害威胁的人员。

3.2 存在的问题

(1)因雨量站点布设过少、技术不够先进,降雨数据总量、观测精度无法满足区域外坡面泥石流的研究,需要进一步完善提高。

(2)坡面泥石流发生的时间是通过地质灾害报灾和调查访问获得,所发生区域大部分地处偏远山区,数据更新有一定滞后性,时间精度可能不够高。

致谢:在野外调研、数据获取等准备过程中得到温州市水利局、温州市气象局和浙江省第十一地质大队等单位的大力支持,浙江省第十一地质大队秦海燕提供了大部分基础资料,在此表示衷心感谢。