诗歌翻译意象再创造的审美层次论

——以庞德的意象诗“In a Station of the Metro”汉译为例

2019-07-06

颜方明

暨南大学外国语学院

【提 要】庞德著名的意象诗“In a Station of the Metro”(《在地铁站》)在中国已有近三十个译本,但这些译本或多或少存在语义和审美瑕疵。本文拟从原诗意象的语义与审美信息分析出发,提出诗歌翻译意象再创造过程的审美层次观,主张诗歌译者应充分考虑意象的语义信息,表层审美形式和深层意境。

1.引言

作为意象派和漩涡派诗歌运动的主要发动者,庞德在世界文坛上具有举足轻重的地位。尤其是他翻译的中国古典诗歌《华夏集》更是被看作庞德最成功的作品之一。艾略特甚至藉此将庞德称为“中国诗歌的发明者”,正是“通过他的翻译我们才能真正领略原文丰采”(Yip 1969:3)。福特·马多克思·福特认为:“《华夏集》中的诗是至高无上的美。它们就是诗的严格的范例”,“如果这些诗是原著而非译诗,那么庞德便是当今最伟大的诗人”(见吴其尧2006:110)。庞德及其《华夏集》得到如此高的评价的最重要的原因在于译诗中意象的呈现方式“令中国诗歌的译文在大多数西方诗人那里受到如此的欢迎”(钟玲2003:18)。美国诗人莫文认为汉诗英译“扩充了我们语言的范畴与能力,扩充了我们自己艺术及感性的范畴与能力……难以想像没有这种影响美国诗歌会是什么样子”(同上:22)。在中国古典诗歌呈现意象方式的影响下,庞德除了在译诗中成功地再现了这种审美模式,还将其引入自己的诗歌创作,其中最为经典的意象诗是1913年发表在《诗刊》上的“In a Station of the Metro”(在地铁站),该诗被认为是20世纪意象诗的代表之作而广为流传。国内陆续有多位译者对该诗进行了译介,试图让中国读者领略意象派大师的诗歌艺术。但迄今为止这些译本在中国读者中的影响不大。本文拟针对所收集的27个译本(见表1)进行对比研究,从语义和审美信息两个方面分析各译本之间处理方式的得与失,尝试提出诗歌翻译意象再创造的审美层次观。

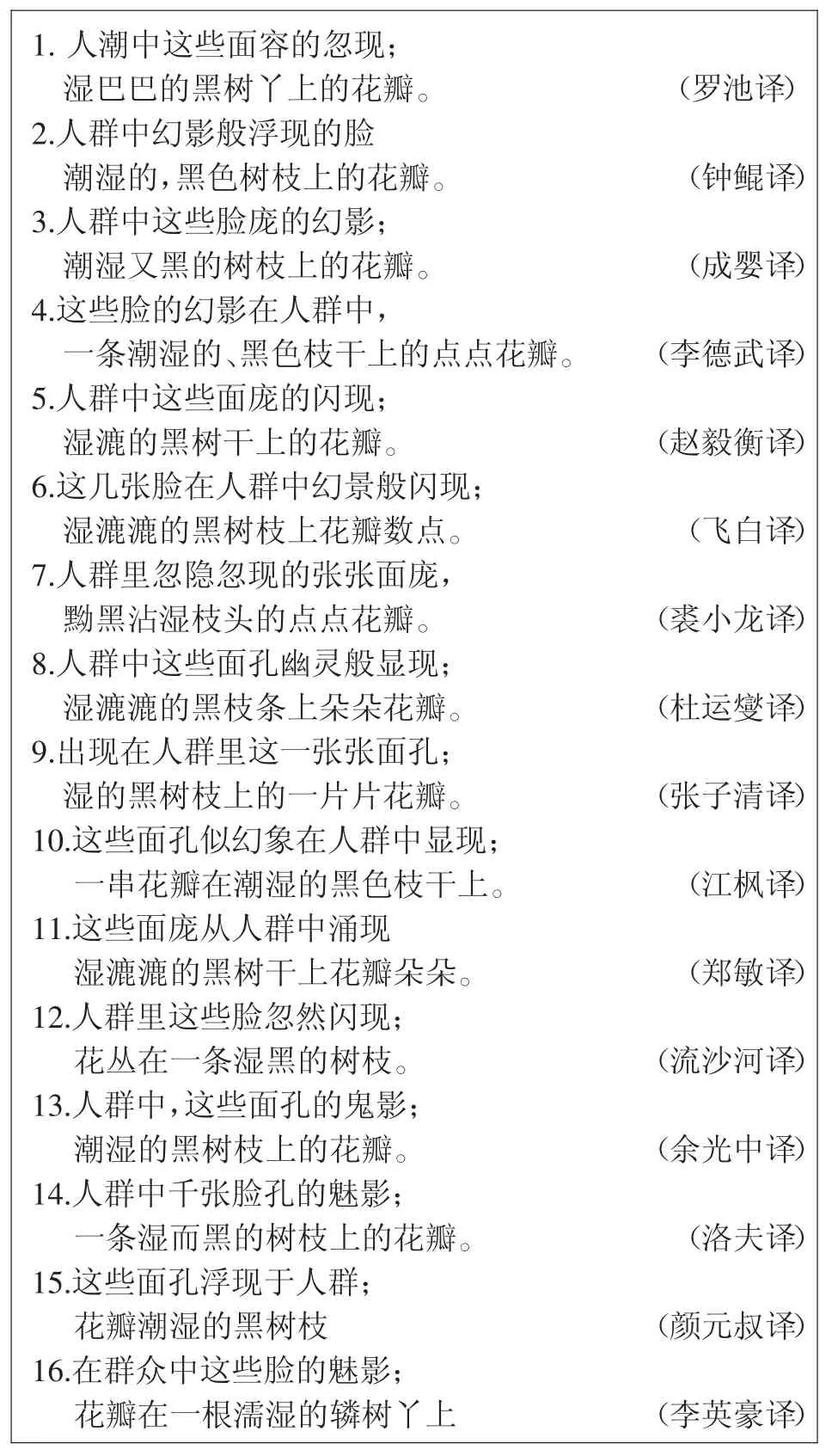

表1 《在地铁站》的27个译文

17.在这拥挤的人群里这个美貌的突现;一如花瓣在潮湿里,如暗淡的树枝。 (周伯乃译)18.人群中一张张魅影的脸孔湿黝枝干上片片花瓣 (张错译)19.人群中这些脸蛋似幽灵般隐现;一根湿漉漉黑色粗枝上的花瓣。 (芶锡泉译)20.人丛中这些幽灵般的脸;黑压压湿枝头上的花瓣。 (范岳译)21.人群中显现的那些幽灵般脸庞:潮湿黝黑的树枝上的许多花瓣。 (陈莹译)22.人群中这一张脸的幽灵;湿漉漉的黑色枝头上朵朵花瓣。 (陈才宇译)23.人群中这些面孔的幻影;潮湿的黑色枝条上的花瓣。 (顾子欣译)24.人群中这些幻影般闪现的面庞;湿而黑的树枝上花瓣片片。 (赵洁陆译)25.人丛中这些幽灵似的人脸;潮湿的黑色树枝上的花瓣。 (辜正坤译)

26.众里见(现)人面,带雨枝上花。 (刘禹轩译)27.人群 粉面 幽灵黝湿 枝头 花瓣 (邹颉译)

2.不同译本的意象构成分析

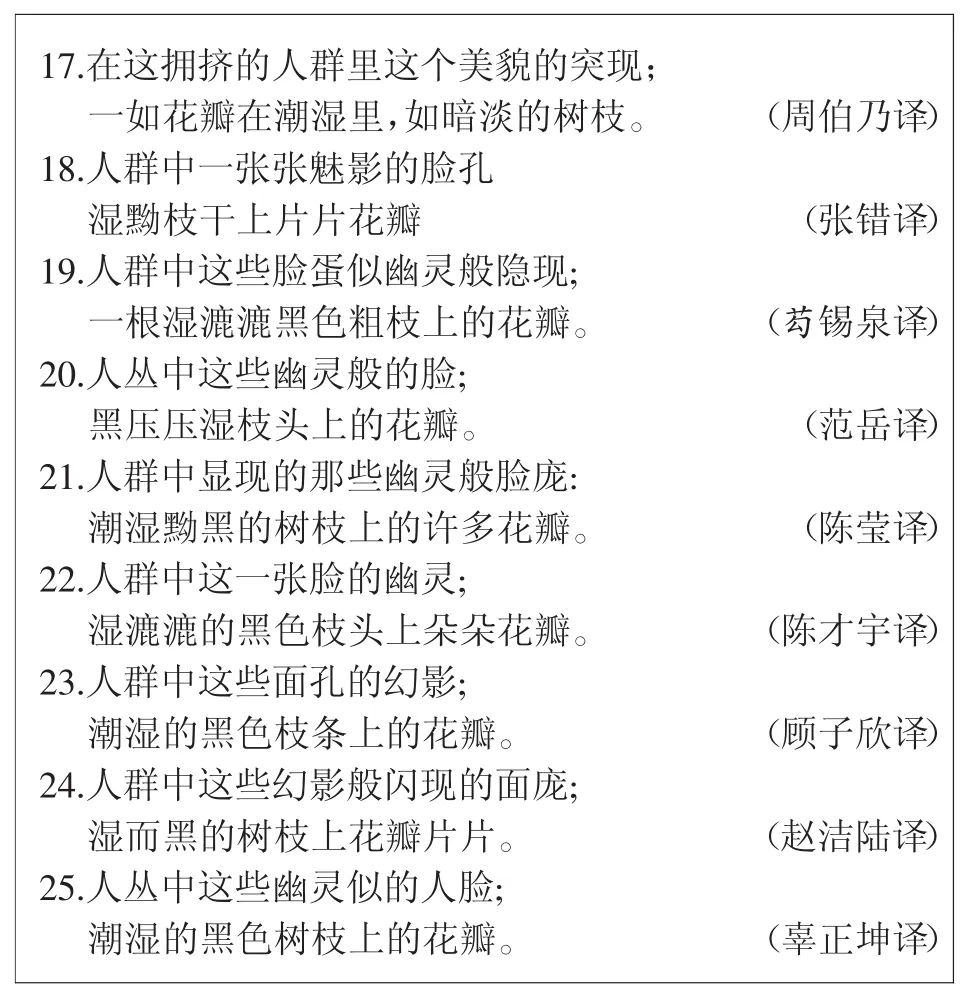

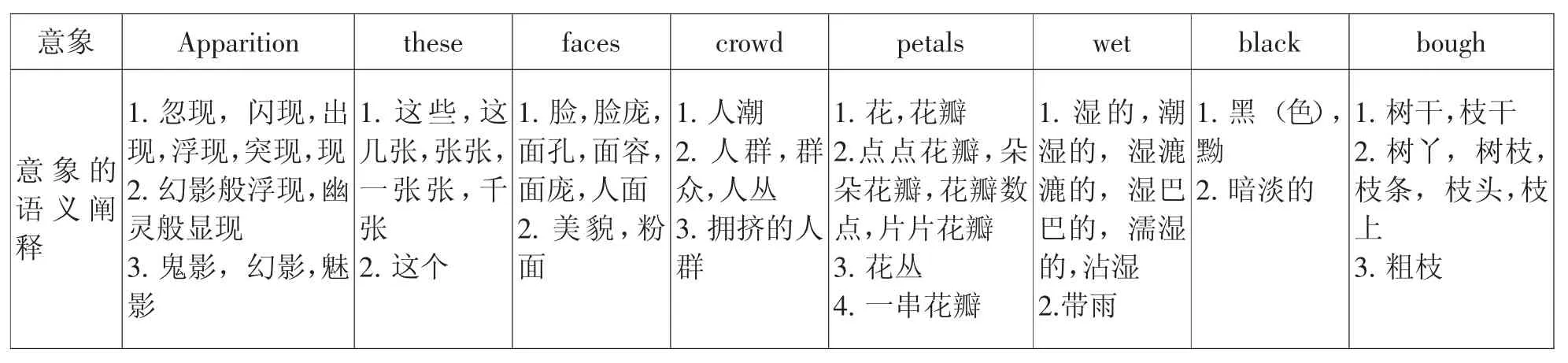

《在地铁站》从创作到出版的过程庞德三易其稿,由最初的30行到15行,最后又改为俳句式的两行,共14个单词。笔者收集到的27个译本的译者们大部分是著名的文学翻译家,如江枫,赵毅衡以及诗人余光中,流沙河等。该诗因翻译过程而形成的语义阐释差异主要存在于其中的八个关键意象:apparition,these,faces,crowd,petals,wet,black,bough。试以表格展示这些意象的主要语义阐释方式(如表 2):

表2 八个关键意象的主要语义阐释

各意象的语义构成分析如下:

1)apparition:第一类阐释是“动作意象”;第二类由“情态+动作意象”构成;第三类是“名词意象”。意象阐释方式各不相同,但都包含了“突然出现”的核心语义成分。

2)these:第一类是“模糊数量意象”;第二类是“特指意象”。前者再现了原诗的复数语义成分。

3)faces:第一类是“名词意象”;第二类由“情态+名词意象”构成;原诗的复数语义成分有赖于数量意象“these”表现,因为汉语没有英语中的词汇曲折形态变化。

4)crowd:第一类属“隐喻意象”;第二类属“名词意象”;第三类由“情态+名词意象”构成;第一类和第三类意象相对原诗意象有语义增量现象。

5)petals:第一类是“名词意象”;第二类由“情态+名词意象”构成,第三类是语义变异的“名词意象”,第四类由“数量+名词意象”构成;第二、四类意象存在语义增量现象,第三类意象有语义变异。

6)wet:第一类是“情态意象”,第二类是语义变异的“情态意象”。第二类意象与原诗意义存在差异。

7)black:第一类是“视觉色彩意象”,第二类是“感受意象”。前者从视觉角度客观陈述,后者是由视觉而至心理感受的描述。

8)bough:前两类都是“名词意象”,但第一类意象都包括了“干”的语义成分,指主要枝干;第二类意象指树的末端分支;第三类由“形态+名词意象”构成。第一类意象语义与原诗有差异。

综合分析,这些译文与原文在语义和表征形式上存在程度不一的差异,主要可概括为两类:1.有语义显化现象,在翻译再创造过程中对原文意象有增加情态(或形态)特征的倾向;2.相对原文,译文有少量语义变异现象,如模糊意象变成特指意象,以隐喻方式替换本体意象等。造成这些语义差异的原因主要有:1.原文意象意义的模糊性造成的认知差异;2.译者主体审美偏好的不同。仅从语义信息认知正确与否的层次上看,读者很难简单做出孰是孰非的判断,而从美学信息再现或再创的视角评判又容易失之主观。为此,不妨从作者的创作意图及其相关创作理论及实践阐释出发进行从语义到美学信息的逐层梳理,从而找出相对更合理更客观的语义及审美认知与阐释方式。

3.《在地铁站》的语义及审美信息的认知分析

撇开庞德的创作意图和背景不谈,“没有全面的语言文化对比分析”不可避免会包含过多“主观阐释元素”(Newmark 2001:68)。仅从该诗的字面语境进行语义及审美的认知分析,读者想从这14个单词中找到诗的主题并穷尽它所蕴含的语义与审美信息可以说是具有相当难度的。这首意象诗难懂难译,“是因为高度压缩、提炼的缘故”(丛滋杭2007:137)。从语言风格看,该诗具有汉语古诗的简洁凝练特征。该类风格主导的意义“模糊会引起不同的理解和阐释”(Pellatt 2010:156),呈现有意或无意的“张力美学文本特征”(颜方明、秦倩2011)。全诗采用意象铺陈的方式,没有任何评价性文字。初看之下,读者对诗人的创作意图和所要传达的主题及情感很难做出一致的判断。而这正是庞德一直以来在诗歌创作中所追求的效果。这与中国传统美学中的“留白”理论以及西方后来发展的接受美学理论的主张不谋而合。中西方文艺美学都对这种语义模糊创造的“张力美学”予以了积极评价。朱光潜认为文学之美“不仅在有尽之言,尤在无穷之间”(朱光潜2006:8),新批评文论家布鲁克斯甚至直接主张“张力的力量大小是评价诗歌优劣的标准”(罗吉·福勒1987:280)。

庞德受翟理斯的《中国文学史》的影响而创作出来的仿俳句诗《在地铁站》继承了中国诗和日本诗意象叠加呈现方式,于1911年开始创作,几经修改1913年发表在《诗刊》(Poetry)上。在创作、修改这首诗的过程中,庞德与费诺罗萨的遗孀偶遇,后者通过《诗刊》对庞德的诗歌创作有所了解后,认为他能继承其亡夫的未竟事业,于是在1913年从美国给庞德寄来费诺罗萨的中国诗和日本诗笔记。究竟费诺罗萨的笔记是否直接对该诗的定稿产生影响则不得而知。1916年庞德本人对自己的创作意图及诗的主题进行了如下解释:“我在协约车站走出了地铁车厢,突然间,我看到了一个美丽的面孔,然后又看到一个,又看到一个,然后是一个美丽儿童的面孔,然后是一个美丽的女人,那一天我整天努力寻找能表达我的感受的文字,我找不出我认为能与之相称的,或者象那种突发情感那么可爱的文字”(见刘象愚2004:162)。从庞德自己的解释可以看出他当时的创作意图是出于再现走出地铁瞬间的视觉效果,主题可概括为“瞬间视觉冲击引发的情感体验”。这种瞬间情感体验类似于中国传统文化中的“顿悟”境界,可意会而难以言传。庞德在琢磨如何用诗表达这种情感体验的时候,“想了一天,晚上觉得灵感来了,但脑中出现的不是文词,而是斑驳的色点形象”(赵毅衡1979)。庞德的诗稿经过一再修改,不断精简,最后定稿为现在的两行,用意象叠加的方式展示灵感中找出的“斑驳色点形象”来表达当时的情感体验。参考庞德本人的上述解释,我们可以看出各译本对关键意象的语义信息处理有所区别,但大部分都是在合理范围内的细微差别。语义问题主要存在于对“apparition”,“these”和“bough”三个意象的阐释:“apparition”指的是“多张美丽面孔地突然出现”,上述译文中的“魅影,鬼影,幽灵般显现”都与庞德本人的解释有出入;“these”被译为“这个”明显与原文字面和庞德的解释不符;“bough”本意指“大树枝”,译为“树干”存在语义信息错误,而且由认知常识判断“花”不可能出现树干上。其它意象阐释的差别从庞德的解释和认知常识看语义信息都是合理的。但从庞德诗歌创作的审美倾向看,有些意象在译文中的语义处理明显又有蛇足之嫌,如“face”译为“美貌”、“粉面”,“black”译为“暗淡”,“crowd”译为“拥挤的人群”,这些意象的处理方式都加入了原文所没有的评价性文字,与庞德所宣扬的避免说教和主观陈述的创作观念相矛盾。早在1901年,庞德在给威廉斯的信中便曾力主剔除诗中的说教作用。后来在1911年尚未接触中国诗之前,庞德又强调过诗人应“找出事物明澈的一面,呈露它,不加陈述”,诗歌中的陈述和结论“可以说纯然是可有可无的,一点都不重要,经常是多余的”(叶维廉 2002:104)。

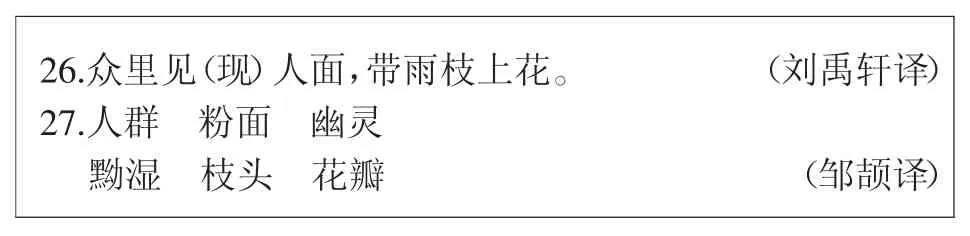

中国古诗的形式及其审美效果恰好在很大程度上与庞德的这种创作追求相契合。而且这类诗人主动介入的陈述与评价恰恰是庞德在该诗创作中尽量回避的对象,正因为如此庞德才在创作过程中一再精简,最后只保留了纯粹的自然意象,创造出尽在不言中的“张力”审美效果。这与王国维的“无我之境”主张异曲同工。王国维在《人间词话》中提出“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”的“物我两忘”境界和“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩”(王国维2004:5)的境界。在王国维看来,这两种境界中前者更高。而这种品格更高的“无我之境”效果既是庞德在这首诗中孜孜以求、妙手偶得的结果,也是古朴凝练的古汉诗精品中较普遍存在的审美共性。从语言表现力的角度看,由于英汉两种语言各有所长。英语具有更多的形合特征,语法形式上更严谨,而汉语则更具意合特征,形式衔接较松散。汉语不同于英语的这一特征被意象派诗人所推崇。庞德感慨“用象形构成的中文永远是诗的,情不自禁的是诗的,相反的,一大行的英文字都不易成为诗。”(叶维廉2002:76)中国也被这些诗人称为诗的国度。《诗刊》创立者哈丽特·蒙罗1910年游历中国时曾说“每个中国人或多或少是个诗人”(赵毅衡2003:26)。黑格尔还曾从东西方意识方式的层次提出“东方的意识方式比起西方的就较适宜于诗”(黑格尔1997:27)。庞德在创作《在地铁站》这首诗时“尽量地模拟中国的语法……突破了英文语法的限制”(叶维廉2002:111)。1916年庞德在休谟“视觉和弦”的基础上对这种创作手段进行了理论深化,提出“意象叠加”艺术手段,此后毕生都在为达到“意象叠加”的目的设法调整传统的英文。而在他提出“意象叠加”概念之前,意象诗《在地铁站》就突破了英语语法的限制,把传统的句法断为短句而作了不同位置的安排。该诗首次刊登时,庞德特意要求将诗以这样的间隔形式刊印:

The apparition of these faces in the crowd:

Petals on a wet black bough.

以正常的语法视角看,“petals”前面应该有“is like”。而在诗中庞德锐意创新,大胆抛弃形合传统,省略了衔接主表成分的系动词,而以汉语所擅长的意合形式呈现意象群。恰恰是诗人这种突破常规的手段凸显了“意象叠加”审美形式,“抓住了汉诗古朴凝练”(Deeney 1976:15)的特征,并创造了类似于中国传统审美中“余味曲包”的隽永意境。

4.翻译过程多层次的意象审美再创造

相对庞德在创作这首诗时的匠心,这些汉语译本绝大部分仅从语义信息层次忠实再现了原诗,但没能充分从表层审美形式及深层意境再现原诗丰姿,更不用说发挥“译语优势与原文竞赛”(许渊冲2003:257)。究其原因主要在于译者们带着“忠实”镣铐在行翻译之实践。现有的这些译本基本都用现代汉语诗歌的语言形式尝试传达原诗。殊不知,庞德该诗虽被归入欧美现代诗的范畴,而实际上庞德却是在尝试用中国古诗的形式创造英语诗歌的新潮流。因此大部分译本在审美形式的选择上与诗人的创作原意背道而驰,其效果也必然大相径庭了。与其它文本美学特征相比“诗歌明显更注重形式因素”(Nida 2004:157),从语言形式上看,这些译本总体上都过于冗赘,失去了原诗的简洁凝练特征。试分析译诗审美特征瑕疵如下:

1)“湿巴巴,湿漉漉”等处理方式因文字的重复而延缓了译诗节奏,而且这种文字的增加处理方式并没有从再创造角度增强审美效果;

2)“一张张面孔,张张面孔,点点花瓣,朵朵花瓣,片片花瓣”等很明显是为了忠实再现原诗中“these faces”和“petals”的复数语义特征而通过词汇增补补偿汉语曲折形态的不足而可能导致的语义流失,但这种亦步亦趋的忠实实际上显化了原文语义,缩小了译诗的“张力审美空间”,使译诗“意境”趋于平淡,有损于译诗整体审美效果;

3)译诗中所增加的情态描写如“美颜,粉面”等也出现了语义显化,虽然语义上与庞德本人的解释一致,但明显与庞德的“不加评价”的创作理念不符。

相比较而言,具有与中国古诗相近形态的译诗更能为读者所接受,如刘禹轩的“众里见(现)人面,带雨枝上花”和邹颉的“人群 粉面 幽灵,黝湿 枝头 花瓣”两个仿古诗译文在读者中有更多的认同度,后一种译文明显还参考了庞德首次出版该诗的间隔排版方式,根据周昕(2009:69-74)针对其中十三种译文在177个读者中的问卷调查,倾向选择这两种译文的被访者分别占22.60%和49.15%,占据绝对优势。从审美形式上看,这两个译本比其它译本更多考虑了目标读者和阅读效果,在翻译过程中进行了“充分的译语调适”(Yip 1969:8),译文更凝练简洁,符合中国古诗的审美趣味。刘译在字数上采用五言诗形式,但从语义层次看,衍生自原诗的“wet”的“雨”意象与原文有语义差异,因为从认知视角看“wet”状态既可能是雨造成的,也可能是露水或霜融化造成的,而且为照顾字数的精炼原诗中的色彩视觉意象“black”在译文中已不存在。而邹译则不能不让人想到马致远《天净沙·秋思》中的“古道、西风、瘦马;小桥、流水、人家”式的特殊意象陈列方式,其意象群造型更能在目标语读者中产生审美共鸣。但其中的“幽灵”意象从语义上又与庞德对原诗的解释存在出入。而且“粉面”意象又加入了译者的主观性评价,与庞德一贯的主张不符。

为此,在充分考量原诗的语义信息,表层审美形式和深层意境的基础上,笔者尝试将原诗译为:人潮中幽现的脸,黑枝头带水花瓣。理由如下:

1)译文中的语义信息与基于庞德对原诗的解释保持一致,未随意增删原文语义成分。

2)表层形式上采用七言古诗句式,前后两句基本具备了古诗的对称美,形态上更符合汉诗的审美传统,并保留了庞德追求的简洁凝练特征;意象排列的节奏与原诗相同,“人潮中”,“幽现的”,“脸”和“黑枝头”、“带水”,“花瓣”分别对应“The apparition”、“of these faces”、“in the crowd”和“petals”、“on a wet black”、“bough”。

3)译文中避免出现译者介入的主观陈述,保留原诗中的意象隐义(如“face”的“美丽”语义成分),让读者有更多的想象空间,尽量再创原诗“余味曲包”的深层意境。

4)“人潮”属隐喻性意象,较原意象“人群”具有更强的审美张力,强化了隽永意境;“脸”的意象与“花瓣”意象并列暗示了两者之间的审美共性,“花瓣”的原型性美学联想义在语境中因为这种暗示性排列而若隐若现地被投射到“脸”的意象,在这一点上具有与原诗相同的效果。

5.结语

绝对的忠实或等值在文学翻译从理论上说是存在的,在实践中却往往是难以企及的目标。受制于语言文化的差异,文学翻译并非易事,译诗更是难上加难。诗人弗罗斯特在论及译诗时说“诗就是在翻译中失去的东西”。虽说该命题在某种程度上具有合理性,但并不能作为诗歌不可译的终极论断。文本的可译与不可译也仅仅是程度上的差异而已。如果译者能从意象的语义信息,审美形式和深层意境结合原诗作者的创作意图,背景及社会文化语境进行多层次、多角度的挖掘诗歌的语义及审美信息,在翻译过程中充分考虑译入语诗歌的审美习惯、发挥译语优势进行忠实原则指导下的创造性翻译,未尝不能形神兼备地接近原诗之美。