“知识分子如果有一件事情不能容许, 那就是变得犬儒”

2019-07-04王前东京大学教养学部特任副教授

王前 东京大学教养学部特任副教授

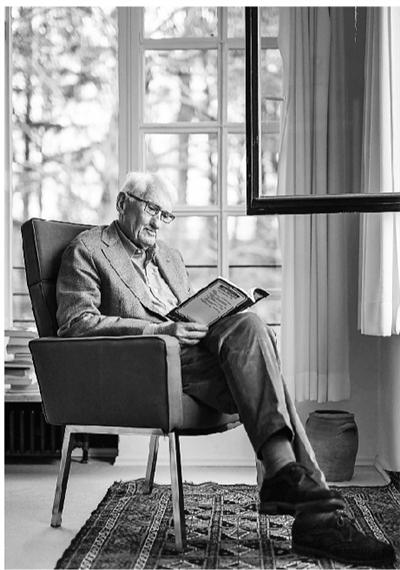

哈贝马斯刚在6月18日迎来90岁生日。这位堪称当今世界最有影响力的大哲学家虽然早已著作等身,但至今仍著述不辍,学术生命力之强大,跟早年提携过他的伽达默尔有得一比。看亚马逊上的广告,2019年9月他还要出版一套厚达1700页的哲学史,这在向来以建立严密规范性体系著称、自己也说直到晚年才开始重视哲学史的哈贝马斯可真是破天荒的头一遭。对这位思想辐射力可以说是覆盖全世界的哲人,研究他的哲学思想的文献早就已经汗牛充栋。不管做不做德国哲学研究,一个对哲学和思想有兴趣的人通常都会关注他的著作。

读其书,当然也想知其人,即便哈贝马斯自己说一生没有什么惊天动地的英雄事迹。史蒂芬·缪勒-多姆教授的这本哈贝马斯传,非常详细地介绍了哈氏的生平,探讨评价了他的学术思想,堪称到目前为止最好的哈贝马斯传。恰逢中译本出版,笔者对照着原著通读了一遍,敢毫不夸张地说,今后想了解哈氏生平和学术的读者,此书乃是不可绕过的必读书。

第三帝国的兴亡与政治思想家哈贝马斯的诞生

读多姆教授的传记,深感二战对哈贝马斯的成长与思想的发展刻下了不可磨灭的印迹。哈贝马斯这代人虽然经历过二战,但毕竟当年还是少年,跟战争的干系不大。哈贝马斯的父亲则不仅加入过纳粹党,也上过战场,哈贝马斯本人作为高射炮射手的助手差点也要上战场,幸亏那时美军进驻了,从而获得解放:对哈贝马斯来说,这不是被敌人占领,而是真正的解放——“一种解放,历史意义上的和个人意义上的解放”。这让人联想到在差点被自己国家的政府“彻底解决”之前,多亏美军及时赶到而获得解放的大哲学家雅思贝尔斯。

当然,哈贝马斯并非天纵神明,年少的他也不可能像恩斯特·卡西勒那样在希特勒刚掌权就说德国要完蛋,在战争期间他也跟很多同辈人一样,加入过希特勒少年团和青年团——这件事多年后被人用来攻击哈贝马斯。但据多姆教授说,这可能是当年的法律规定,或者是父母的影响。而我们可以确切知道的是,在战争结束后,哈贝马斯看到包括纪录片在内的很多揭露纳粹德国罪行的资料时非常震惊,从而对自己度过童年和少年时代的祖国的历史有了真切了解。对哈贝马斯来说,这样的经历令他下定决心,要让民主制度在德国扎根,绝不可以回到从前。德国只有成为民主国家才有未来:这成了他毫不动摇的信念——据传记说,对联邦德国的历史问题的担心一直持续到了上世纪八十年代。可以说,作为一个卓越的政治思想家的原点,就是德国的战败,决定了哈贝马斯要为这个国家的战后重建发挥作用——这点跟日本战后最重要的政治哲学家丸山真男完全一样。

多姆教授说,进入上世纪五十年代以后,哈贝马斯越来越公开表达自己的政治立场,因为他不想成为一个“被动适应的民主主义者”,而是要积极参与重建德国的民主政治体制。哈贝马斯自己也说,1945年的重大转折正是他走向哲学和社会理论研究的出发点:这也正是我们在阅读哈贝马斯的著作、理解他的哲学思想发展时不可忘记的重要背景。

战后德国最杰出的公共知识人

谈哈贝马斯,既要谈他在哲学上的杰出贡献,也要谈他作为一个公共知识人的卓越贡献,这是一体两面,只有合在一起,才是一个真正完整的哈贝马斯。理论与实践,这两者在哈贝马斯身上实在是相辅相成的。

作为职业哲学家,哈贝马斯当然是属于最勤奋著述之列,同时也经常在大众媒体上发言——他的政论小册子至今出版了12册。像他那样深度介入媒体、依靠媒体发声的哲人在当今世界非常罕见,其实这个可以远溯到青年时代。他在写完关于谢林哲学的博士论文后,并没有马上决定去从事学术研究工作,而是去做记者了——据多姆教授说,传主告诉他那时候不喜欢从事知识工作,尤其无法忍受专门做哲学研究!——这个回忆实在叫人跌破眼镜。不过哈贝马斯本来就喜欢阅读,通过阅读掌握了丰富的知识,高中时的文章就获得好评,写文章对他来说不是很费劲的事儿。哈贝马斯在23岁时就曾经给《进步》周报写过题为“刀俎下的民主”的长篇读者来信支持民主实践,说在这种实践中“公民是最后和唯一的选择主体”——哈贝马斯作为受过“再教育”的世代,表达的虽然是战后重新教育的成果,但这也是他自己通过体验和思考得来的信念,未来岁月里哈贝马斯对民主的坚定信念可以说在这个时候已经牢牢扎下根了。

从那以后,哈贝马斯简直堪称身经百战,几乎参与了联邦德国所有的重要政治争论。虽然这些情况以前就有所知,这次认真阅读传记后,还是有好些有意思的发现。比如哈贝马斯在法兰克福大学接替霍克海默当哲学和社会学教授后,遇到了1968年的青年学生造反运动。可是身为左翼自由主义的代表人物,他并没有无条件地支持学生造反,而是卷入了激烈的争论,他甚至批评那些采取过激行动的学生为“左翼法西斯主义”——前面提到的丸山真男在日本的1968年日本学运中也有类似说法。虽然哈贝马斯后来承认自己用词过火,但也可以看出他对那些不惜动用暴力来改变社会的狂热青年的反感。在他看来,还是应该通过民主而合法的方法达到改变社会的目的,因为从德国的现实出发,除了议会制民主主义外别无他法,尽管宪法与现实之间有差距,但也只有采取渐进改良的措施。这也是在面对右翼保守势力的批评时,哈贝马斯多次说明法兰克福学派的批判理论跟左翼的激进暴力完全没有关系,彻底划清界线的原因。

作为一个社会民主主义者,哈贝马斯既反对左翼激进青年的行动,对右翼和保守派也多有批评。我们在这本传记里可以看到他多次跟保守势力的代表人物进行争论,比如与他同辈的著名哲学家施佩曼等人。他要通过理性的讨论,来实践他的“交往行为理论”,在不断的争论中来改变公众的看法,从而为德国创造一种新的政治文化。在关于历史的争论中,给我留下深刻印象的是发生在哈贝马斯和他的老朋友、著名作家马丁·瓦尔泽之间的一场争论。

1998年著名的德国书业和平奖授予著名作家马丁·瓦尔泽,他在授奖仪式上谈到了反犹问题。他说任何有点理性的人都不会质疑奥斯威辛的恐怖残暴,但是他对日复一日地对犹太人大屠杀的例行回忆感到厌烦。他还说“要是媒体天天把这段历史展示在我面前,我发现,自己内心就会对无休止地展示我们的耻辱产生抗拒”。他还批评部分知识分子把这种耻辱工具化了,并且引用了哈贝马斯的文章,矛头所指不言自明。瓦尔泽的演讲据说得到了上千名来自各界的来宾的鼓掌与喝彩——不用说,当中不乏名流要角。

对此,沉默从来不是哈贝马斯的选择,即便对方是自己的好友。约半年后,他在《时代周报》上发表文章谈柏林修建犹太人大屠杀纪念碑一事。在文章中他称包括瓦尔泽的演讲在内的那些言论是“因历史未消化,每隔一阵子就从联邦德国腹部上涌的嗝气”,说“把奥斯威辛集中营视作‘我们的耻辱的人,关心的是我们在他者眼中的形象,而不是德国公民回顾这段文明断裂的历史——以便能够面对自己和相互尊重——而形成的自我形象”。结果这篇文章终结了两人长达四分之一多世纪的友谊。名作家后来写了小说《批评家之死》,捎带着刺了哈贝马斯一刀。尽管后来哈贝马斯念旧情,在途径瓦尔泽居住的城市时前去拜访,却吃了个闭门羹。哈贝马斯没能挽回这段友谊,不过作为朋友,可以说也仁至义尽了。

不仅仅是德国的,也是欧盟的,更是世界的

随着德国的政治渐趋稳定,尤其是1980年代以后,哈贝马斯关于公共问题的发言渐渐扩大到欧洲乃至国际问题。可以看作是他的“介入”的进一步扩大,交往行为理论的实践进入国际社会领域了。

我们知道哈贝马斯是欧盟的坚定支持者,之所以那么热烈支持,因为在他看来,一是可以彻底杜绝德国走回头路的可能性,二是如今很多公共问题民族国家都已经无法单独解决,需要超越民族国家的权力合作才可以完成任务。在哈贝马斯看来,欧盟正是最好的克服民族国家问题的方式,可以通过欧盟的实践为世界的未来提供一个模仿样本。我们在这本传记里可以看到不少哈贝马斯关于欧盟的发言,也有对当时法国总统和德国总理默克尔的强烈批评——批评他们推动欧盟不力。

至于哈贝马斯跟美国的关系,大概可以写一本书了。哈贝马斯在三十多年前的一篇访谈里曾戏称西德是美国的第51个州,由此可见他对西德在冷战时期跟美国关系的清醒认识。哈贝马斯对美国主导的战后欧洲重建也大体颇有好评,才会相信“刀俎下的民主主义”对德国的重生至关重要。但当美国政府偏离了他认可的价值的时候,向来敢言的哈贝马斯也毫不客气,即便有人会说他反美。在小布什政府开始执行单边政策后,哈贝马斯发出他的强有力的批判,尤其在当时的美国国防部长批评老欧洲后,哈贝马斯还和好友德里达一起发表宣言,表明欧洲知识分子的独立立场,呼吁欧盟在世界实务中发挥更大的作用。

多姆教授在传记里还介绍道,哈贝马斯设想的是“赋予世界公民权的联邦式世界共和国,这个权利不是国家权利,而是个体权利”。他梦想的是“一个政治空间宪法化的世界社会,在其中各国保留全球性的制度和程序来实行‘超国家治理”。但哈贝马斯所思考设计的并不是一个作为暴力垄断组织的世界政府,而是一个非国家性质的“多层级政治体系”。在这里,我们可以看到康德政治哲学的影响,可以说他是在康德的政治哲学的基础上,根据当今的世界形势和现状来做出调整后得出的结论。他自己称之为“没有世界政府的世界内政”和“没有世界政府的世界社会”。在他设计的框架里,联合国依然存在,但其作用有待加强,在联合国之外还需要有区域性组织负责世界内政,解决诸如贫富差距、生态失衡等各种具体问题。无庸赘言,这一切的前提是民主合法性。

哈贝马斯对世界政治的未来所作的思考和设计是否是乌托邦,现在下结论还太早。作为富有现实感的思想家,笔者不认为哈贝马斯谈的只是空想设计,也许只是真正实现的时机还没有到来吧。

曾经的海德格尔粉丝,也受过卡尔·施密特的影响?

“转益多师”和“博采众长”,这些话用在哈贝马斯身上是再恰当不过了。读过哈贝马斯著作的人都知道,他所吸收的思想资源实在丰富,远远超过很多人给他贴的“法兰克福学派”传人、第二代掌门人之类的标签所能包含的意思——他早已做到青出于蓝而胜于蓝了。

海德格尔的弟子洛维特写的《从黑格尔到尼采》是哈贝马斯年轻时耽读过的书,给他很大影响。海德格尔的影响也非同小可。在传记里多姆教授称哈贝马斯曾是“海德格尔的忠实信徒”,年轻时写的谈技术与文明的文章就很有海氏的印迹。也许因为有过这样的成长经历,哈贝马斯在对待海氏的问题时,很有分寸感。在1953年读到海德格尔几乎原封不动重版的《形而上学导论》后,尽管哈贝马斯对这位哲人毫不忏悔的态度大为震惊,还写过一篇文章批评这位哲学权威,但从对上世纪八十年代发生的那场著名的围绕海德格尔跟纳粹关系的争论的态度可以发现,哈贝马斯还是严格区分人和思想,虽然他并没有忽视人和思想之间的关系,但若因为人的问题而一笔抹杀海氏在哲学上的巨大贡献,在他看来又是走极端了。

在哈贝马斯思想发展中,有一个同时代的哲学家必须要提到,就是阿佩尔。用哈贝马斯自己的话来说,是阿佩尔引导他去读维特根斯坦的《哲学研究》和伽达默尔的《真理与方法》,鼓励他去读皮尔斯的关于语言和符号学的理论。所以多姆教授说,阿佩尔早期对语言哲学各流派的吸收,对哈贝马斯的理论发展起了决定性的作用,难怪连哈贝马斯自己也称长他没几岁的阿佩尔为“mentor”(导师)。

对海德格尔颇为手下留情的哈贝马斯在对待另外一位有问题的思想家时就很不客气了。在看到英美学界掀起一股施密特热的时候,哈贝马斯写了《自主性的恐怖:论英语世界的卡尔·施密特》一文发出忠告,提醒英语世界的读者要注意施密特思想里的“毒素”。也许是因为对这位一度被称为第三帝国桂冠法学家的大学者打心眼里不喜欢吧,1984年,当美国学者艾伦·肯尼迪在研讨会上说哈贝马斯隐蔽地接受了施密特的直接民主理念和自由主义与民主对立的观点,哈贝马斯在实质民主理想和当前的自由主义国家观之间进行调和是对施密特人民主权分析的老调重弹,批评他的说法意味着对“代议制机构合法性”及“多数原则合法性”的拒绝时——换而言之,等于说他是隐藏的施密特主义者时,哈贝马斯非常愤怒,当场予以反驳。

在笔者看来,施密特对自由民主政体的批判,正是哈贝马斯要面对的,所以我们也可以把哈贝马斯提出的以交往行为理论为核心的一整套社会哲学和政治哲学看作是一个回应吧。

一部尚未写完的传记

要写哈贝马斯这样一位既有精深思想,又一直介入社会问题的哲学家和著名知识人,对传记作者的要求很高,他必须能够彻底吃透传主的哲学思想,又能对传主的生涯有全面的了解,最后还能用可读性强的文笔表达出来。如果以这个标准来衡量的话,笔者觉得多姆教授的这部精心写作的传记完全能够满足我们的要求,堪称哲学家传记里的白眉级作品。因为作者本人就是社会学家,对哈贝马斯的理论了如指掌,同时对哈贝马斯所介入的公共活动也掌握第一手资料,这样的条件通常是外国研究者很难具备的。

这本传记精彩的地方太多,比如哈贝马斯跟著名出版社祖尔坎普的关系、跟伽达默尔的交往等等,限于篇幅,无法一一详细介绍。但最后,笔者还是想提一下哈贝马斯在获得京都奖时的演讲。哈贝马斯在演讲时提到知识分子如果有一件事情不能容许,那就是变得犬儒。他还应主办方要求送了年轻人一句话:永远别拿自己和天才比,但要始终以批判天才的作品为目标。作为赠言,的确很有启迪。(全文请移步本报App)