郁南连滩禾楼舞吹打乐探析

2019-07-01郭永青

郭永青

【摘 要】被誉为“南江文化的活化石”的郁南连滩禾楼舞,历史悠久,形态古朴,其伴奏音乐蕴含丰富的艺术价值和审美价值,并与舞蹈以及仪式一道形成一个有机整体。对禾舞楼吹打乐进行音乐形态学上的记录与分析,有助于我们对禾楼舞进行全面的观察与认知,其结构、旋法、音乐发展、乐队编配等手法也都具有较高的专业参考价值。

【关键词】禾楼舞;吹打乐;音乐特征

中图分类号:J6 文献标志码:A 文章编号:1007-0125(2019)16-0039-02

地处粤西云开山脉的云浮市郁南县,位于珠江水系南江流域的下游,古代曾是岭南地區经济、文化最发达的地方,造就并留存着丰富的文化遗产。禾楼舞是其众多民间艺术之中最为古老的一种,相传源于先秦时期古南江流域的乌浒人为庆丰收、求兴旺、祭神灵时而跳的巫舞,先后被当地瑶人及汉人所吸收和传承[1],人类学家视其为“百粤系远古稻作文化遗存[2]”。禾楼舞先后于2007年、2008年被列为广东省非物质文化遗产名录以及国家第二批非物质文化遗产名录。禾楼舞的表演粗犷古朴,跳禾楼时舞者着一身黑色布衣,头顶竹笠,脸罩面具,足穿草鞋,手持火把、禾穗,在唢呐和锣鼓音乐声中踏足起舞。禾楼舞的音乐源自地方民歌,具有浓郁的乡土气息,其曲韵悠扬,节奏热情,流动感强,令舞者情不自禁。

一、吹打乐的乐队与乐器

禾楼舞的伴奏音乐是一种以吹管乐器和打击乐器相配合的吹打乐形式。演奏吹打乐时,可以是行乐,也可以是坐乐或立乐,依据演奏场景而定,如果在舞台等固定场所表演禾楼舞,则乐队一般是坐着或站立演奏;如果在流动场所或行进时表演禾楼舞,则吹打乐队一般也随之行进演奏。吹打乐的乐器以唢呐和鼓、锣、铙为主,同时也配以牛角号。领舞者手持的铜铃虽不被列为乐队乐器中,但表演时发出的特定声响亦与乐队声融为一体,应视为吹打乐的一份子。

(一)唢呐。唢呐在中国民间的婚礼、葬礼和节庆中广泛使用。禾楼舞伴乐中习惯使用bB调中音唢呐,筒音为f1,音色明朗、豪放,具有穿透力。唢呐轻便易携,即使在行进中也能轻易驾驭。

(二)皮鼓。鼓在中国音乐中的地位极高,几乎是“无鼓不成乐”。传统禾楼舞中使用的鼓,体形中等偏大,今郁南兰寨非物质文化遗产展示馆中陈列有一面旧鼓,黑色,单面,造型奇特,全国罕见。其以整段实木为材料修制,呈束腰沙漏形,两头大,中间略小,通体高约64cm,上端面径约66cm,下端直径约50cm,腰径约36cm。其下端鼓足似三层圆蛋糕形,层次分明,中端鼓腰呈粗腰桶形,上端鼓腔呈喇叭状,上中下三者高度相近。鼓面覆以整块圆木板,再在正中心开一直径约33cm的圆洞,用牛皮作膜。皮鼓做工精制,在鼓面镶有四块铜狮头像,在鼓足、鼓腰、鼓腔处都间隔嵌有整排圆木粒加以装饰。现今跳禾楼中多用大花盆鼓代替皮鼓,乐队中只配置一只,立于鼓架上演奏,如遇行进表演,则将鼓置于可移动的推车上,一人拉车,一人敲击。击鼓者双手各执一根木制鼓槌敲击鼓面,演奏方法以单击为主,并有双击、顿击、滚击等。鼓中心是最主要的敲击部位,发音较低沉、厚实,鼓面边缘发音较单薄、干脆。禾楼舞吹打乐艺人把皮鼓称为“定音鼓”,则是因为皮鼓起着指挥和领奏的地位,具有引领乐队和稳定节奏的作用。

(三)铙。铙钹家族类乐器,铜质圆形,中间鼓起成半球形,正中有孔,可穿绸或布条用以持握,两片一副,相互碰击。铙与钹形制近似但略有不同,一般视“鼓大(中隆约占面径1/2)为钹”,“鼓小(中隆约占面径1/5--1/7)为铙”[3]。民间也有将铙钹称为镲的,形体大者为铙或钹,形体小者为镲。禾楼舞吹打乐用的铙为双面大铙,但禾楼舞艺人习惯把它称为“钹”,直径约40cm,演奏时,铙手双手各持一面,通过铙巾持住铙身互击,演奏技法有轻击、重击、切击(也称错击,即演奏时两铙面不是相对碰击,而是斜向交错抹击)、闷击(也称扑击,即演奏时两片铙吻合对击,并在声音发出的刹那即将两片铙面捂合,使声音不作震动延响)等,发音洪亮,穿透力强。

(四)锣。铜制圆盘形,大小不一,除小型铜锣外,多数在锣边一侧钻有两个锣孔,以穿系锣绳,方便提携或悬挂。一般形制越大,发音越低沉;形制越小,发音越高亮。禾楼舞吹打乐用的是单面大锣,艺人称其为“土著锣”,或“铜鼓”,面径约35cm,边沿高约6cm,壁厚约0.3cm,锣面中间有一凸起疙瘩状,并环有三四圈波纹,乃学界所称之乳锣,或疙瘩锣。禾楼舞艺人称其为“土著锣”,或“铜鼓”,这种叫法在中国山西北部、内蒙中部、河北北部一带的民间鼓吹乐中,也有存在[4]。因铜锣较沉,故常将其悬挂于木架上,演奏时以单木槌敲击中央凸起部分。演奏技法以轻击、单击为主,并有连击、闷音等,音响铿锵、淳厚。

(五)牛角号。吹奏气鸣乐器,传统中用的牛角号以天然的水牛角制作,将牛角内腔挖空,再顺着将角尖钻通,装一吹嘴。牛角号无按音孔,演奏时依靠口形变化和气息控制吹奏出简单的高低音,其音色一般小者高昂,大者浑润。近世纪也有用锡制牛角形号角(约三尺长)[5],现今的禾楼舞表演中则多用塑胶角号代替,作为道具佩于舞者身上,而在需要的时候则由唢呐手吹奏唢呐模仿角号声,以强化音响。

(六)铜铃。又称摇铃,用铜或铜合金做成,外观象钟,但比钟小,喇叭形。禾楼舞中使用的铜铃大小约7-8cm,在铃腔内垂有一小铜钉,摇奏铃时,铜钉碰击铃壁“叮铃”作响,音色清脆悦耳,别具特色。

二、吹打乐的音乐结构

禾楼舞所演奏的乐曲,由唢呐担任主旋律,锣、鼓、铙等担任各种类型的伴奏,并兼有牛角号、摇铃,以及人声的呼号(与器乐融为一体,因其不是以独立的声部出现,故将之归为器乐中更能体现人声在音乐中的地位与作用)等色彩性乐器。观察通场的音乐,既有由唢呐和锣鼓组合的吹打乐,也有纯粹由打击乐器锣、鼓、铙等演奏的清锣鼓乐。

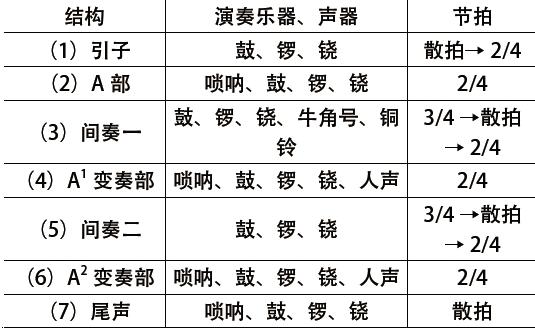

(一)全场结构布局。从吹打乐全场来看,大致为由唢呐吹奏的主题及其两次变化重复,并加入由打击乐演奏的引子、间奏和尾声组成,演出结构如下。

(二)唢呐曲结构曲式。唢呐曲是吹打乐中唯一的主旋律,单就唢呐曲而言,属单曲体,结构较规整,可以记成四二拍,由包含两个乐节的引句(共4小节)和包含4个乐句(各4小节)的基本结构组成,可用结构图式“引句+a b a1 b”表示。谱例示下。

(注:笔者根据现场演出记谱,不同的唢呐手吹奏时,会因各自演奏习惯而出现个别音与个别节奏不同。)

1-4小节为引句,是全曲的一个概括。5-20小节为基本结构,共4句,其前两句(5-12小节)为相互呼应的两个乐句组成基本段落,后两句(13-20小节)稍加变化重复前一基本段的曲调,是一个典型的段落叠。这种段落叠置的结构模式与“起承转合”不尽相同,因“起承转合”中的第三句是有较明显的对比,但此曲的第三句没有明显对比,而是稍加变化,基本相同。这种结构与西方音乐的复乐段也不尽相同,表现在虽然复乐段的前后乐段也大多是两乐句式乐段,且前后两个音乐材料相同,但复乐段的前后乐段的终止必然不同,而该曲的前后乐段终止一致。

三、吹打乐的音乐特征

禾楼舞吹打乐体现出以下几方面的特征。

(一)典型的地方音乐调式体系。吹打乐的唢呐开第一孔作sol(5),唢呐曲的音列,完全遵循唢呐的自然音列,依次为 sol、la、高do、re、mi、sol,音域仅为一个八度。乐曲以sol(5)为主音,为民族五声性徵调式,这与云浮南江流域普遍流行的山歌、小调、器乐等所呈现出的徵调性这一特征相一致。

(二)音乐旋法及节奏与舞蹈的律动相结合。唢呐音乐的基本旋法较平稳,音程进行除偶有五度的跳进外,基本都维持在四度以内,且以大二度和小三度互动最多。从旋律整体运动型态来看,表现为窄幅曲线型态,运动幅度较小。一般来讲,这种由五声音阶构成的窄幅曲线型旋律常用来表现安静、沉思的情感,但在这里由于结合较为密集和富于流动的节奏,以及配以稍快的演奏速度,并加之以锣鼓的伴奏与点缀,音乐却显得明朗、激动。这与禾楼舞舞蹈动作简单直接、幅度较小,但却富有浓烈劳动生活气息的特征相契合。

(三)较活跃的技巧装饰。技巧装饰的运用常能突出音乐的风格,禾楼舞吹打乐中,唢呐常常会运用打音、叠音、倚音的技巧,由此造成音乐上的二度下波音、二度上波音、二度前倚音、三度前倚音的效果,使得音乐显得更为活跃。

(四)简单材料的有机发展。唢呐曲每句的尾音都运用断奏,造成音乐上的短时停顿,这是其各乐句分句的一个明显的标志与特征。唢呐曲具有引句性质的前四小节,艺人把其称为“前奏”,是全曲的概括,而唢呐曲的基本结构,如前所述,为四句式段落叠,其旋律的上下乐段是重复(包括变化重复)的关系,它对乐曲的进行具有肯定的作用。此外,其四句式之间还运用了民间音乐常用的“鱼咬尾”,即承递手法,表现为后句的开始音与前句的尾音相同,承前启后有如连环,使音乐紧密相连。虽然基本结构只有简单的四句,但是经过反复展衍,给人以回环往复、周而复始、余味无穷的感觉。

(五)配合默契的乐队编配。吹打乐中,唢呐担任旋律声部,有时只配单只唢呐,但以两支为常见,两支唢呐齐奏,吹相同的旋律,除了偶有加花处外,极少有支声。打击乐除为唢呐曲伴乐外,还同时承担引子、间奏、尾声以及各连接部分的独立演奏,并一直贯穿整场。从表面看吹打乐中并无指挥,实则是在皮鼓的引领下按照一定的章法进行编配演奏。先鼓、锣、铙齐鸣,擂散锣鼓开始,在准备接入唢呐演奏的前一小节,会调整为规整的节奏2/4,以规整速度与节拍。当唢呐进入旋律演奏时,打击乐便及时转换角色,与唢呐重叠进行(即旋律与锣鼓的演奏上句逗吻合,节奏基本一致[6]),为其烘托。此时,基本上铙于每拍的强位打一下,锣于每拍的弱位打一下,而鼓相对来说,花样更多一些,其大部分形态为:2/4 冬. 冬 冬 |,有时演奏具有引句性质的乐句(如谱例的1-4小节),会变换为2/4 冬 冬 冬 |,以显示区别,而有时为了突出乐句,常在其结束时会有加花,变成2/4。此外,在准备进入间奏之前,也会调整节奏,提示变换成3/4 。正是因为有了各乐器的演奏配合默契,浑然一体,吹打乐和跳禾楼舞蹈才相得益彰。

四、结语

在当前国际社会对于人类口头与非物质文化遗产日益重視的背景下,留存于南江流域的郁南连滩禾楼舞近年来也日渐受到越来越多的关注,并吸引了不少民俗学、文艺学、历史学专家、学者对其进行各专业领域的研究。然综观禾楼舞本身,音乐毫无疑义是其最重要的组成部分之一。从音乐本体进行切入,对禾楼舞吹打乐进行音乐形态学上的记录与分析,有助于我们对禾楼舞进行全面观察与认知。郁南连滩跳禾楼是地道的乡野民俗,其乐器和乐队看似粗俗、简陋,但经过艺人们的组合,便有效迎合并适用了仪式;其音乐材料听似简单,但经过艺人们的组织与演绎,便完美地渲染了仪式的氛围,烘托了舞蹈的情绪,同时圆满引导并配合了舞蹈的节奏,与跳禾楼舞蹈融为一体。禾楼舞吹打乐的曲式、旋法、音乐发展、乐队编配等手法也都具有较高的专业参考价值,其所蕴含的艺术价值和审美价值,值得我们认真审视。

参考文献:

[1]张富文.南江文化的活化石禾楼舞[N].云浮日报,2007-3-2.

[2][5]费师逊.跳禾楼—远古稻作文化的遗存[J].中国音乐学,1997(1).

[3][4]乔建中.中国锣鼓[M].太原:山西教育出版社, 2002,111+105.

[6]袁静芳.民族器乐[M].人民音乐出版社,2001:555