PTC方法现场急救联合损伤控制外科技术在多发伤救治中的临床应用效果探讨

2019-07-01朱明展

朱明展

(南宁急救医疗中心 广西 南宁 530022)

由于创伤患者伤情较为复杂,常伴有环境紊乱、免疫功能抑制现象,容易合并多项组织器官功能障碍,从而加剧了患者死亡风险,因此有必要探讨更加高效的救治方案[1]。为了研究科学的治疗途径,本文以我中心2013年1月—2018年12月救治的多发伤患者400例为研究对象,患者经过院前救治后送往上级医院接受治疗,下面就不同院前治疗方案的的应用效果进行了下述探索。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取南宁急救医疗中心2013年1月—2018年12月救治的多发伤患者400例,选取患者经过院前救治后送往非直属急救站网络医院继续治疗,根据不同救治方案将其分为两组,每组200例。观察组(2013—2015年)男119例,女81例;年龄18~72岁,平均(43.25±3.74)岁。对照组(2016—2018年)男123例,女77例;年龄19~72岁,平均(43.62±3.58)岁。组间基线数据均衡性良好。

1.2 方法

对照组采用传统治疗,救治患者后快速初步诊断,评估患者病情,建立静脉通道,予以抗休克治疗、手术治疗,在解剖基础上修复创伤,到达医院后将患者送入重症监护室(ICU)接受治疗。观察组采用初级创伤救治(PTC)现场急救与损伤控制外科技术联合治疗:(1)PTC培训,由培训导师对院前急救医护人员展开PCT培训,使医护人员利用现场各项设备,结合患者实际伤情确认救护的优先次序,安全地救护伤员,通常遵循伤情整体观察、会脉搏、呼吸和意识次序,包扎时先头、胸,再腹部,最后四肢,固定时先颈后四肢,采用情景模拟、角色扮演等带教模式,加强实习演练,保证护士操作快、揉、稳,待护士考核合格后方可现场采用PTC方法救治患者。(2)损伤控制外科技术:控制出血、固定制动、抗休克处理,监测生命体征,控制止血和污染,短时间送到医院,手术时间在1.5h内,针对不同病况患者予以相应治疗,待患者生命体征稳定后结束一期手术,72h内行二期手术。

1.3 观察指标

(1)救治效果评价:①显效:身体机能、临床体征及症状恢复正常;②有效:身体机能、临床体征及症状基本恢复正常;③无效:临床症状、体征及身体各项机能无变化,或病情存在加重趋势,或死亡,治疗有效率=(①+②)/200×100%[2]。(2)结合临床资料统计患者体温恢复时间、PT(凝血酶原时间)和活化部分凝血酶原时间(APTT)恢复时间、乳酸恢复时间和剩余碱(BE)恢复时间。

1.4 统计学方法

用SPSS23.0处理数据,以χ2检验计数资料[n(%)],以t检验计量资料(±s),P小于0.05,表明差异显著。

2.结果

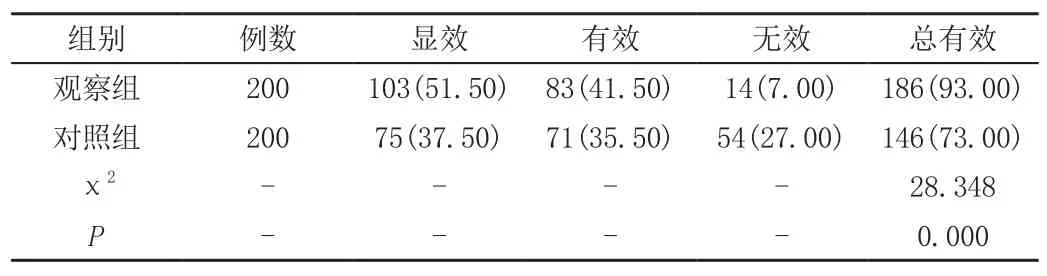

2.1 救治效果对比

观察组治疗有效率高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组患者救治效果对比 [n(%)]

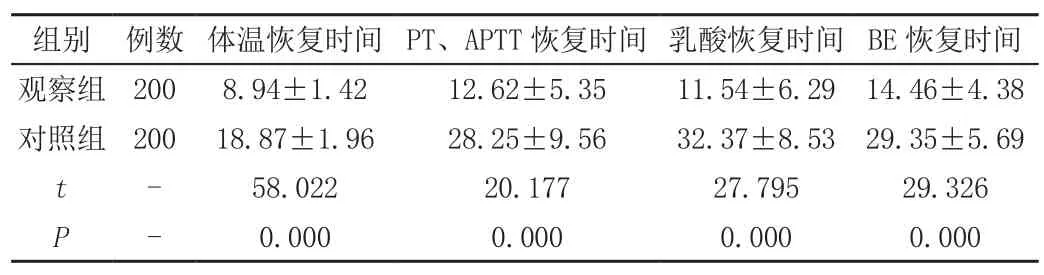

2.2 临床指标对比

观察组临床指标恢复时间短于对照组(P<0.05),详见表2。

表2 两组临床指标对比(±s,h)

表2 两组临床指标对比(±s,h)

组别 例数 体温恢复时间 PT、APTT恢复时间 乳酸恢复时间 BE恢复时间观察组 200 8.94±1.42 12.62±5.35 11.54±6.29 14.46±4.38对照组 200 18.87±1.96 28.25±9.56 32.37±8.53 29.35±5.69 t - 58.022 20.177 27.795 29.326 P - 0.000 0.000 0.000 0.000

3.讨论

有报道显示,在严重多发伤患者临床治疗中应用PTC现场救治患者的死亡率为8.09%,低于常规治疗患者的14.71%,有助于降低患者死亡率[3]。经本文实践发现,观察组采用的救治方案可有效促进患者临床体征、症状和身体机能恢复,提升临床疗效。且观察组体温、PT、APTT等体征指标恢复时间显著短于对照组,表明观察组采用的救治方案可有效缩短患者临床体征恢复时间,为临床成功救治患者创造了有利条件。初步分析,这是因为PTC方法现场急救与损伤控制外科技术联合,现场可早期控制出血、固定制动、抗休克处理,监测生命体征,减少止血和污染,到达医院后主要将多发伤治疗划分成早期简化手术、ICU复苏和确定性手术三个步骤,从而控制污染和出血,减少患者失血量,预防感染,降低患者临床治疗风险,达到改善预后的救治目标。与上述研究结果相吻合,宋斌等学者[3]对90例多发伤患者研究后发现,在临床救治中应用损伤控制外科技术可有效改善患者临床体征及症状,缩短患者身体机能指标恢复时间,提高救治效果,值得推广。

综上所述,给多发伤患者应用PTC方法现场急救与损伤控制外科技术联合治疗可有效促进身体机能恢复,提高治疗效果,因此具有重要的临床应用价值。