国内语言态度的研究方法

——“配对变语实验”研究综述

2019-06-28刘杨秋艳

刘杨秋艳

(新疆师范大学国际文化交流学院,新疆乌鲁木齐 830017)

1 术语的三种翻译方式

The match-guise technique 是测试语言态度的一种研究方法,最早是20世纪60年代,美国心理学家华莱士·兰伯特(Wlalcae E·Lambet) 等人从社会心理学的角度出发所创立的。自20世纪80年代引进中国后,出现了不同版本的汉语术语翻译,通过搜集文献总结出以下3 种常见的翻译版本。

第一种翻译是出现在1985年祝畹瑾先生所译著的《社会语言学译文集》中出现的,在这本书中作者翻译了兰伯特的文章《双语现象的社会心理》,在这篇文章中对于首次出现的The match-guise technique 实验,祝畹瑾先生把它翻译为“配对变语”的实验方法,并说明配对变语的试验方法比直接表态的调查表方法所得到的结果更能显示出判断人对于对立集团的个人反应,这种方法对测量集团的偏见特别有价值。笔者认为这种翻译方式是把实验内容作为主要依据的意译翻译方式,为了体现出该试验是通过语言或者方言的转换诱导出人们的语言态度。

第二种翻译是与第一种相类似的版本,被译为“变语配对”实验方法,这种翻译方式把变语作为中心语,为了体现变语是该实验中最重要的组成部分,该翻译版本出现于1988年沙平刊登于《语文建设》的文章《“变语配对”实验方法的应用》中。这种翻译版本的使用频率和第一种翻译版本的使用频率差不多,这两种翻译版本是目前大家使用最为广泛的。

第三种翻译方式是直译为主的翻译方式,The match-guise technique 实验被翻译为“改变装束测试法”,最早出现于桂诗春、宁春岩等编著的《语言学方法论》一书中,该翻译版本是直接把英语翻译成汉语,不添加对实验内容的解析。在该书中把实验中涉及的法语和英语两种变语录音,看作两类,一类是法语录音,一类是英语录音,而这些英语录音是一种装束。所以这种翻译方式并没有把语言或方言之间的转换看成是一不同的变语,而是把成为变量的语言看成是对原始语言的一种装束。

2 数据的收集与分析

该文通过在知网先后输入配对变语、 变语配对以及改变装束测试法,通过主题、关键词和摘要3 种方式查找,由于改变装束测试法通过主题、关键词以及摘要等方式查找不到相关文献,因此改变装束测试法扩大为全文搜索。由此一共获得44 篇文献,通过逐一阅读文章摘要,筛选出42 篇有效文献,并增加5 本相关书籍,共计47 篇。

2.1 时间分布

我们可以从上图看出20世纪80年代,中国开始出现“配对变语实验”的身影,前期使用这种测试语言态度的研究方法并不是很多,几乎隔几年才出现与之相关的研究成果,但是进入21世纪以后,这种研究方法的使用频率开始逐渐增多,几乎每年都有与之相关的文章产出。20世纪80、90年代使用“配对变语”实验方法的文章占总篇数的15%,21世纪至今所发表的文章占总篇数的85%,由此可见,“配对变语实验”研究方法正在中国被越来越多的研究者们使用与完善。

2.2 关键词

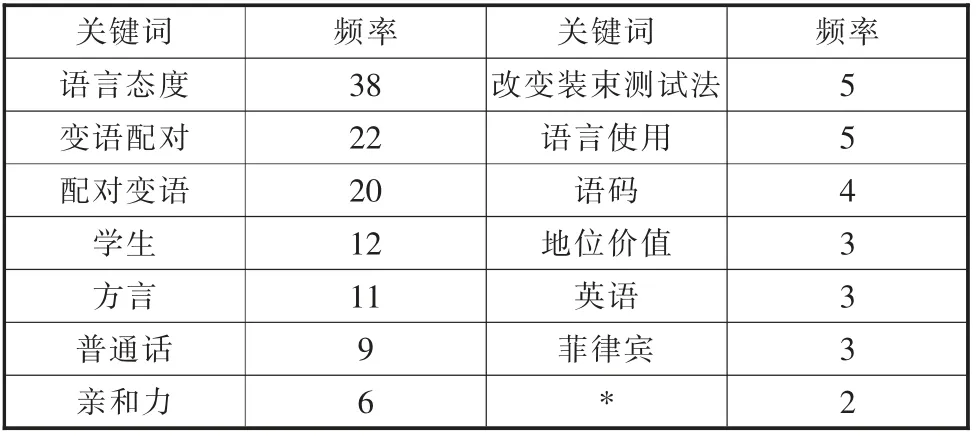

研究重点。关键词是作者最想表达也是最重要的部分,是文章的核心,所以通过统计关键词的分布领域,我们就能得知该领域的整体研究方向了。在全部47 篇文献中,共有67 个关键词,共出现198 次,其中18 个关键词的出现频率较高。

对关键词的分析可以看出以下特点:(1)配对变语和变语配对是使用频率远远大于改变装束测试法的翻译版本。(2)语言态度与该实验方法密不可分,同时还配合有问卷调查、访问等方式,在关键词中都有体现。(3)配对变语实验的研究对象大多都集中在学生这一社会阶层。(4)大多数文章都是对于方言与普通话之间的语言态度研究,都集中在不同方言区与普通话之间的语言态度和语言使用等,还有一小部分加入了对英语的语言态度,形成了方言—普通话—英语的多变语之间的语言态度研究。最后一种情况是对于华语及外语之间的语言态度和语言使用的研究。(5)结论导向倾向于亲和力和对于地位价值的体现。

表1 关键词频率表

3 内容分析

通过分析查找的论文,我们可以了解到国内使用“配对变语实验”的研究领域都分布在哪些方面,通过分析内容,在使用“配对变语实验”为研究方法的文章中,我们可以把它们归为3 种类型。

3.1 少数民族语言与汉语

在这一类型当中,“配对变语实验” 用于测试少数民族语言与汉语,由于受试者的主体不同,其反应的结果有两种。第一种是研究少数民族对于少数民族语言和汉语之间的语言态度、语言使用等。例如延边的朝鲜族对朝鲜语和汉语之间的语言态度及语言使用情况。湘西土家族苗族自治州的土家人对土家语和汉语之间的语言态度。第二种是研究汉族(学习少数民族语言专业的学生)对于少数民族语言和汉语之间的语言态度、语言使用等。例如学习维吾尔语专业的汉族学生对于维吾尔语和汉语之间的语言态度和语言使用情况。

3.2 普通话与方言

借助“配对变语实验”来研究普通话与方言之间的语言态度、语言使用等是目前查阅文献中的主要部分,我们发现这些文章中研究的语言个数是不同的,把这部分文献分为两类: 第一类为研究对象是两种语言的简单变语实验,例如,奇台方言与普通话、托县话与普通话、粤语与普通话、朔县方言与普通话、长沙方言与普通话、赣语与普通话、青岛方言与普通话、上海方言与普通话、四川方言与普通话、莆仙话与普通话等等。第二类为研究对象是3 种语言及以上的复杂变语实验,例如,太原方言—普通话—英语、武汉方言—普通话—英语、惠州方言—粤语—普通话、粤语—普通话—英语、普通话—上海话—山东话、武汉话—普通话—英语、 佛山话—普通话—英语、 官话—上海话—湖州话—普通话等等。我们发现所有复杂变语研究中大多把英语作为第三种参考语言,反映出英语在中国仍是作为最主要的外语,是人们作为交际语的首要外语选择。

3.3 汉语与外语

在这一部分研究的内容为中英或汉语同其他外语的语言态度、语言使用等等,其中单纯研究汉语和英语语言态度,如,沈依青通过“配对变语实验”诱导出部分年轻中国人对说英、 汉变语的同一说话者所持的带有倾向性的看法。复杂的有对菲律宾华裔的汉语—英语—菲语的语言态度研究,比如,邹晓彧和陈君楣、连榕对菲律宾华校学生的语言态度、学习动机、文化认同等的研究。还有中英语码混用现象情况调查,有的主要按照社会层次来研究,例如,欧小艳针对90 后大学生为研究对象,使用“配对变语实验”研究英汉语码混用的态度,赵蕊则是以80 后为研究对象研究英汉语码混合的语言态度。有的则是按照地域区分来研究语码混用,例如,丛红丽通过对上海的两座大学——上海外国语大学和上海理工大学的大学生作为研究对象,研究校园日常言语交际中汉英混用现象调查研究。其次以二语学习者为研究对象的,如,杨敏敏、毛浩然、郑伊凡使用“配对变语实验”研究了二语学习者的心理趋同感知对听力习得中的效应; 陈国华也对师范院校英语专业的学生的英美英语态度、文化态度等做了研究;何文华则是通过二语学习者使用“配对变语实验”对二语学习者的英式发音与美式发音偏好进行了调查。最后一类是对外汉语教育中,针对留学生使用“配对变语实验”,例如,徐晴研究了对外汉语教师的口音对于留学生的不同影响。

4 结语

通过梳理国内“配对变语实验”研究的使用情况,我们发现“配对变语实验”在国内的发展只是基于汉语同其他方言、 少数民族语言、 外语等的变语之间的研究,我们的研究由两个变语之间扩大到三个变语之间,甚至有四个变语之间的“配对变语实验”,实验在这些实践中不断地被完善,越来越复杂,反映出的结论也从单一的语言态度,变为语言使用、学习动机、文化认同等等不同的领域的实验工具。

但是我们从基于汉语的方式去配合“配对变语实验”的方法,永远只能在不同方言之间使用,使用的领域还是十分局限的,我们需要思考的是这原本就是对于加拿大的法语人群与英语人群设计的实验,结合中国的实际,我们都局限在了与汉语有关的内容当中,我们是否可以尝试把“配对变语实验”应用到周边国家的语言之中呢?比如与我们相邻的中亚各国,之前都是独联体国家,自解体之后,但俄语一直作为这些国家的通用语流传在各个时期与阶层,我们是否可以尝试探索中亚国家对于本国语同俄语之间的语言态度呢? 这就是笔者写这篇研究综述的目的,希望我们的研究维度更加宽广、深远。