课堂自主学习:一种新型学习模式的探究

2019-06-19刘祎莹

刘祎莹

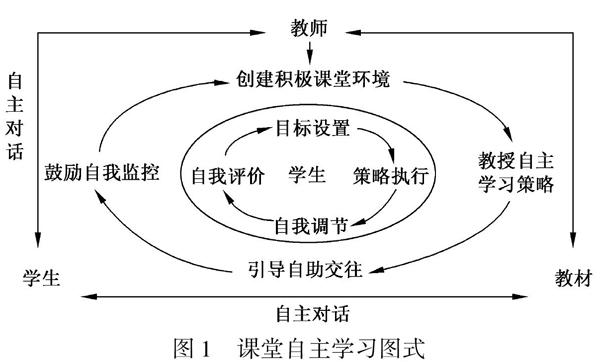

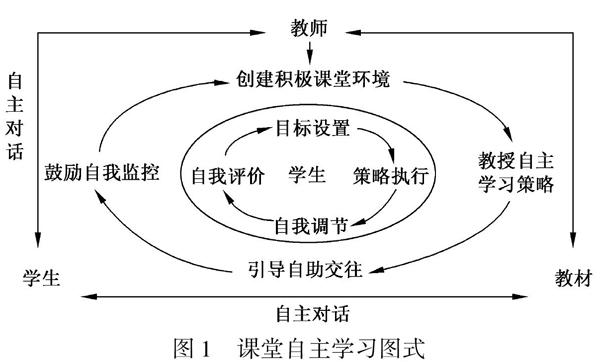

【摘 要】自主学习在教育历史嬗变过程中是一个始终存在且备受关注的问题,其根本是对人的主体性、存在性和生成性的探讨。当自主学习从家庭、课后转移到课堂时,自主学习的场域发生了变化,课堂的学习形式也产生了改变。现实教学实践中,往往会出现“单子式”“孤岛式”及“闹哄哄”的课堂自主学习假象,然而其皆为形式而非实质上的自主学习。因此,研究在界定课堂自主学习的内涵,梳理理论与实践的发展脉络的基础上,探讨课堂自主学习主体能动性、独立交互性、变化调节性的本质特征,并结合齐默曼“自主学习理论”与佐藤学“对话学习”建构,以教学逻辑翻转为理念、自主对话为桥梁、学习共同体为载体的课堂场域中的自主学习图式,以期有助于实现从传统讲授到个体自主与师生、生生对话自主的实质课堂自主学习的变革。

【关键词】课堂自主学习;学习共同体;教学逻辑;自主对话

【中图分类号】G424【文献标识码】A文章编号【 1005-4634(2019)01-0006-05

自主学习作为学习的形式之一,近年来备受各国教育领域关注。联合国教科文组织国际教育发展委员会在《学会生存——教育世界的今天和明天》报告中指出:“未来的学校必须把教育的对象变成自己教育自己的主体,受教育的人必须成为教育自己的人。”[1]我国在课程改革的具体实施中,也将“提高学生自主学习能力,增强学生自主学习意识”作为学校的教育目标[2]。但是,真正的教学实践却出现很多课堂自主学习的假象,这种课堂自主学习是“单子式”“孤岛式”“闹哄哄”的自主学习,却并没有实现自主学习的本质。因此,重新解读课堂自主学习的内涵,通过历史梳理,从课堂自主学习的理论与实践层面来分析其本质及特征并结合现实课堂情境,有助于探究课堂自主学习可能的路径。

1 课堂自主学习

“自主学习”又被称为自我调节学习、自我决定学习、自我导向学习、自我规划学习、自我管理学习等。“自主”是指自己做主,是每个人身上具有的自主意识和自主能力的体现,能够进行一定的自主活动,并表现出相应的自主性。因此,自主是相对于他主或受动而言的人的独立性,是人的主体性的一个特征[3]。美国著名的自主学习专家齐莫曼对自主学习的有关定义做了系统总结认为:他认为“自主学习是一种自我定向的反馈循环过程,包括动机、方法、行为和条件。只有满足以上四个方面才能称的上自主学习”[6]。因此,自主学习是学生通过个体、行为、环境的交互作用来完成目标设置、策略执行、自我调节、自我评估的主动、建构性的过程。

“课堂自主学习”实际上是学生在课堂这一特殊场域中发生的自主学习过程。它既需要结合上述“自主学习”的观点,又要考虑“课堂”这一场域的特殊性。课堂作为学生自主学习发生的场域之一,更是一个温馨润泽的学习共同体。这里既存在学生的自主学习,又有应对学生自主学习的教师引导,还有同伴的协助共学。课堂既是教师教活動发生的场所,也是学生学习过程呈现的场域。“课堂自主学习”是学生在课堂上以自主学习为主的学习过程,具体通过个体的自主学习(目标设置、策略实施、自我调节、自我评价)与师生、生生对话的自主学习来达到自主学习态度的养成、自主学习方法的习得、自主学习能力的提升。

2 课堂自主学习的历史回溯

在古代“学校”“课堂”还未形成之期,“自主学习” 的教育思想就已出现。最早可追溯到古希腊时期,苏格拉底以“产婆术”的方式通过不断提问诱导对方认识并承认自己的错误,从而帮助学生自己得到问题的答案[5]。因此,他的产婆术原理可以看作是最早的自主学习的经典思想。柏拉图和亚里士多德在继承其思想的基础上,提出了学习的自我反思性和学习过程中的自我监控和自我调节,将自主学习深入到具体阶段。我国自主学习思想最早可以追溯到春秋时期孔子的启发式教学,他同样是在与学生的对话问答中通过循循善诱、启发诱导使学生达到自学自得的目的,这也被认为是我国较早的自主学习思想。近代时期,教育理论奠基者夸美纽斯提出了班级授课制,“课堂”逐渐形成。但夸美纽斯主张废除强制灌输的教学方法,强调通过激发学生的求知和求学的欲望引导他们自主学习[6]。班级授课制引进我国后,对当时的中国教育产生了极大地影响。蔡元培提出需要吸收班级授课制的优点,但同时学生在课堂上要形成“自动”“自学”和“自觉”的学习目标,教师“不宜硬以自己的意思压到学生身上,让学生被动地接受知识,成为接受知识的容器”。

20世纪初,对传统教学论的批判日渐增加,杜威更是在批判赫尔巴特以“教为中心”的基础上,对学和教的逻辑关系进行了翻转,提出了以“学为中心”的现代教学论思想,从而将课堂自主学习的思想向前推进了一步。杜威强调在课堂上学生思维能力的培养,即“反省思维”,而这一思维正是自主学习的重要基础[7]。由于杜威教育思想在中国的传播和发展,我国的教育工作者也开始思考教育中的民主与自由的问题。因此,一批教育实践者纷纷投身到探索“自主学习”的教学实践中,包括上海育才中学的段力佩提出的八字教学法,江苏邱学华在常州实践的“尝试教学法”,中科院心理所卢仲衡主持“自学辅导教学”实验研究等都在实践和探索课堂自主学习的路径。

在如今现代社会迅速发展的背景下,学生在课堂中的自主学习越来越受到各国重视。因此,也重新掀起了课堂自主学习研究的热潮。美国里德利和沃特,在其著作《自主课堂——积极的课堂环境的作用》一书中回答了“课堂上谁自主”的问题。他们认为,课堂中仅有教师的自主不能营造良好的课堂氛围,因此创建积极课堂环境培养学生的自主学习同样重要[8]。欧洲著名自主性学习的研究者David Little及其团队针对欧洲的语言学习著有《自主学习方法与途径》一书。在他之前,许多学者认为,自主性学习是独立于传统课堂教育的“独立学习”(independence),但是David Little指出,“合作”(collaboration)和“互动”(interdependence)才是在课堂中培养自主学习能力的根本。他所提倡的“学习源动力在于社会互动”一经提出,随即掀起了课堂教学与自互助性学习能力培养关系问题的探讨[9]。另外,日本学者佐藤学虽然没有直接对课堂中学生的自主学习进行研究,但是他在其著作《静悄悄的革命》一书中,对于“润泽课堂”的描述同样涉及到自主学习。他认为,应该把“学”置于教学的中心,学生的学习是不断地从个体出发,经过与同伴的合作,又再返回到个体的学习[10]。因此,教师的活动也应当从应对学生个体出发,又回归到学生个体上去[11]。在学生的学习和教师的应对当中,很重要的一点在于相互的倾听。

从历史的发展来看,由古至今,国内外关于“自主学习”的思想是丰富纷呈的。一方面,强调“课堂自主学习”的特性;另一方面,提供了实现课堂自主学习的途径。自主学习作为一种“自动、自觉、自主”的学习方式,既要有好奇的探究欲,又要有个人独立的思考,还需要在做中学的过程中进行自我反思,更需要善借外力帮助自己实现自主学习的过程。教学需顺应儿童自然发展的规律,避免强制灌输,教师扮演引导者、助产者的角色。因此,课堂自主学习的思想在整个教育的发展中占有重要的地位,不僅形成了“以学为主”的理论大厦,而且对教学实践也起到了指导意义。从国内外“自主学习”的课堂教学实践探索可以看出,教育的中心已经从关注“以教为主”转移到“以学为主”。在整个教学实践中,教和学的逻辑关系的转变,从教为主导、学为主体,向教为条件、学为本位的转变。

3 “假象”与“实质”的课堂自主学习

我国教学工作者在实践教学改革中,将课堂自主学习作为一种新型的方式引入课堂中,但是却在试行中容易形成课堂自主学习的“假象”。一方面,课堂自主学习被当作自学。教师将课堂的剩余10~20分钟交给学生,学生开始低头独立自主地完成教师布置的任务或自己制定的计划。但是,这种自学方式实际上仍是一种单子式、孤岛式的自主学习,它与课后的自主学习并无太大区别,只是将自学场域移到课堂。佐藤学也认为教学是由学生、教师、教材、教学环境4个要素构成的,如果只针对“学生”这一要素,是一种将学生的“主体性”绝对化的倾向[10]。另一方面,最大限度地给予学生自由,将“闹哄哄”的热烈讨论,“假象活跃”看成是自主学习的呈现形式,但实质上却并未产生有意义的学习。因此,通过对国内外的“课堂自主学习”的思想及实践梳理,研究者需要仔细分析找到“课堂自主学习”相对于一般自主学习的共性,同时更要看到学生处于课堂这一特殊场域之中的特性。

首先,课堂自主学习是一种主体能动的学习方式。自主学习相对于他主学习而言,同样强调学生的主体能动性。其主体性表现在自主学习的过程中,学生主体意识的增强,学生主体能力的培养和发展,学生的主体人格塑造和弘扬,最终成为教育活动和自身发展的真正主体[11]。相对于他主学习,能动学习是学生基于个人的内在需要,而不是外在的压力而产生“想学”的冲动。把学习建立在人的能动性方面,以尊重、信任、发挥人的能动性为前提;避免他主勉强学习的状态,更大地发挥个人的积极主动性。因此,课堂自主学习的学生主体能动性贯穿在学习的各个环节中,包括学习目标的确定、学习方法的选择、学习过程的监控以及学习结果的评价。

其次,自主学习是一种独立且交互的学习状态。独立性是自主学习的灵魂。如果说主动性表现为我要学,那么独立性则表现为我能学。课程要求教师充分尊重学生的独立性,正确引导学生发挥自己的独立性,从而培养学生能够自己探索问题、解决问题的能力,在“已有发展区”内,学生可以充分的调动自己的知识储备,运用合理的学习策略,并在自我监控的条件下,完成自主学习。同时,课堂自主学习又是一种交互合作性的学习方式。自主学习虽然具有相对独立性,但并不等同于“自学”。自主学习虽然强调独立性,但并不排斥在学习困难时寻求他人的帮助。正如,班杜拉在社会学习理论中提到的,“在学习过程中,行为、个体和环境是相互影响地链接在一起的一个系统”[12]。封闭自学并不利于个人的终生学习和发展,因此自主学习很可能是在与教师、学生的互动过程中培养起来的。“自主学习”也并不意味着教师丧失了课堂教学中的积极主动地位,放弃课堂的导向作用[9]。即使是在教为条件、学为本位的今天,自主学习也不能等同于完全脱离指导、随意、无规范的学习。事实上在自主学习中,教师的引导是自主学习发生的条件,同伴的合作是自主学习过程的辅助。因此,自主学习具有交互合作的特点。

最后,自主学习是一个变化调节性的学习过程。自主学习是一个相对的概念。齐莫曼认为“自主学习并不是学习者达到的一种稳定的学习状态。与其说学生是否自主,不如说学习的自主程度,或者学习在哪方面自主[13]。因为,自主学习既是一种学习的能力,又是一个学习的过程。它受到学习者自身的学习动机、学习策略、自我意识、自我信念等因素的影响,也受到外界的学习环境和社会交互的影响,所以自主学习并不是绝对自主的稳定不变,而是处于学习者主动调控变化的一种状态。因此,没有完全不自主的学生,自主的程度和自主的范畴都会受到学习者主体的变化调节。

4 课堂自主学习何以可能

课堂自主学习实际是对学生的主体性、存在性和交互性的再认识过程。因此,相对于传统的讲授式学习方式,课堂自主学习需要教师重新思考教与学的逻辑关系问题,在课堂中学生如何自主地学习,教师扮演怎样的角色。

关于“自主学习”,齐默曼曾提出一个颇为系统的概念框架。他认为,判断学生是否从事自主学习的依据主要体现在学生对“任务条件”的控制方面。若学生对“任务条件”所列的6个维度,涉及到了学生为什么学习、怎么学习、何时学习、学什么、在哪里学、与谁学等问题[14]。这些问题将学生自主学习的内在因素和外在因素都概括其中,体现了自主学习过程中的主体性和交互性。为了更进一步的阐明交互过程的发生,佐藤学的“对话学习”理论值得引入思考。佐藤学认为,在自主学习的课堂中,虽然学生占有着主体地位,但是却不能忽视教师的作用。课堂是师生共存的场所,更是一个师生、生生交互的共同体。因此,他提出学习的过程是在学生与物(对象世界)、与人(教师和同伴)、与自己对话的过程中发生的[14]。

齐默曼强调的是学生的主体性,佐藤学在此基础上,更强调了对话合作在自主学习中的作用。前面是后面的支撑和条件,后者是前者的补充与提升。因此,根据齐默曼的“自主学习理论”和佐藤学的“对话学习”理论,建构“课堂自主学习的图式”有助于探索课堂自主学习何以可能(如图1所示)。

整个课堂自主学习的过程首先包括个体自主学习的循环,即学生根据教材和自己“现有发展区”情况来设置学习目标,执行学习策略,进行自我调节,完成自我评价,从而实现个体的自我循环。当然,在这个过程中学生也并不是完全孤立的,在个体自主循环中同样存在着与教材、与自我的对话和反思过程。而当学生遇到学习困难时(学习的内容超越了“已有发展区”,达到了“最近发展区”),就会启动外围的自主循环。教师的教学作为条件引导学生自主学习的完成,包括创建积极課堂环境,教授学生学习策略,鼓励学生自我监控和评价,从而使学生自主交往,通过与同伴的对话、与教材的对话、与教师的对话过程来完成较难的学习。因此,从外围来看,这又是一个教师与学生,学生与学生交互学习过程的回路。当内围的个体自主与外围的交互自主通过对话学习的形式联结起来的时候,课堂的自主学习便不再是 “坐学”“自学”的课堂,也不是“闹哄哄”的课堂,突破了“单子式、孤岛式、竞争式”的课堂,而是在个体自主与师生、生生对话中形成了互动交往、交融、交流的课堂。

要实现课堂自主学习,教与学逻辑的翻转是基础。课堂自主学习的首要特征就是对教与学关系的澄清。课堂以学生的学为本位,教是为了更好地引导学的开展。在课堂中,学生如何自主的学习,学习哪些内容,学习的目标是什么,学习的形式是什么等是课堂的重点,而教师角色是引导者,创设适合学习的课堂环境,引导学生学会自主学习,教会学生自主学习的策略。因此,自主学习课堂中学生成为学习的主体,学习成为课堂的本位,教学变为学习的条件。但是,值得注意的是,自主学习课堂不是等同于完全忽视教师的“自由式课堂”,而是带有规范性和责任性的学习型课堂。在自主学习的课堂,学生更要有自律性和规范性。给予权利和自由的同时,也赋予其更多的责任。

其次,自主对话是课堂自主学习生成的桥梁。里德利在《自主课堂》中指出“学生们一无所知、不明真情地走进课堂,并愿意承认和公开自己的无知,以期获得新的精辟见解,这种自主学习是需要承担风险的”[8]。因此,创建一个温暖、彼此接纳的课堂环境是必要的。并不是所有的学生在课堂情境中,一开始都能主动地与老师对话。对话主动性的生发是一个循序渐进的过程。学生从刚开始被动回答的胆怯紧张,到主动举手的自信期待,再到主动提问的批判反思。这一自主成长的过程需要教师以不同的对话形式进行回应。因此,对话的过程既包括教师的启发、鼓励、肯定和追问,又包括学生的应答、反问、质疑、期待,正是这种自由交互的开放情境,促进了自主性的生发和渐进。因此,学生在自主学习的循环过程中,少不了教师的引导与同伴的帮助,这些正是通过课堂中对话与倾听的方式形成的。

最后,学习共同体的合奏是课堂自主学习的最终目的。齐格蒙特·鲍曼将“共同体”定义为一个温馨舒适、安全和谐的有机体[15]。因此,课堂作为一个让学生感到归属感和情绪安全感的地方,更应该是一个学习的共同体。学生可以在共同体的课堂环境下,充分调动自己学习的积极性,不怕犯错,敢于表达和分享。在学习共同体的课堂中,学生自主学习的过程会更加的愉悦,学生在产生归属感的同时,愿意在制定计划、选择学习策略时倾听他人的建议,也愿意通过对话交流将自己的学习成果共享。学习共同体是资源的共享、有意义对话的产生、观点的碰撞和生发的载体。其中,不仅有师生的联结,也有生生的融通。同桌之间的两人组、合作学习的多人组,以及班级的整体都是学习共同体开展的有效方式。自主学习并不是个人的孤军奋战和围城圈守,而是相互激发和实现生命自主成长的过程。因此,不论是形式共同体中温馨舒适的氛围创建,还是实质共同体中的组织与管理,都是实现课堂场域中的教师自主和学生自主的重要保障。

参考文献

【1】 联合国教科文组织国际教育发展委员会编著.学会生存——教育世界的今天和明天[M].邵瑞珍,等译.北京:.教育科学出版,1997: 218.

【2】 顾明远,石中英.国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)解读 [M].北京:北京师范大学出版社,2010:34-36.

【3】 王河滨.论自主课堂的建构[D].重庆:西南大学,2007:26-32.

【4】 Barry J Z.Self-regulated learning and academic achievement:an overview[J].Lawrence Erlbaum Associates,2001,25(1)3-17.

【5】 吴式颖.外国教育史教程[M].北京:人民教育出版社,1999:58.

【6】 夸美纽斯.大教学论[M] .北京:人民教育出版社,1990:107.

【7】 约翰·杜威.我们如何思维[M].北京:新华出版社,2010:24.

【8】 Dale Scott Rideley ,Bill Walther.自主课堂—积极的课堂环境的作用[M].沈湘秦,译.北京:中国轻工业出版社,2008:2-26.

【9】 David Little等.自主学习方法与途径[M].邱永忠等,译.福建:福建教育出版社,2009:3,132.

【10】 佐藤学.静悄悄的革命—课堂改变,学校就会改变[M].李季湄,译.北京:教育科学出版社.2014:13-35.

【11】 余文森.论主体性和自主学习[J].教育探索,2001(12):32-33.

【12】 施良方.学习论[M].北京:人民教育出版社,2008:360.

【13】 Zimmerman B J.Investigating self-regulation and motivation:historical background,methodological developments,and future prospects[J].American Educational Research Journal,2008,45(1):166-183.

【14】 佐藤學.学习的快乐:走向对话[M].北京:教育科学出版社,2004:15-18.

【15】 齐格蒙特·鲍曼.共同体[M] .欧阳景根,译.江苏:江苏人民出版社,2003:3.

Classroom self-regulated learning:exploration on a new learning model

Liu Yi-ying

(Faculty of Education,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)[JZ)]

Abstract

Self-regulated learning (SRL) is an issue that has always existed and received much attention in the history of education.The nature is a discussion on human subjectivity,existence and generativity.When SRL shifts from family to class,the field and the form of self-regulated learning have changed.In the practice of teaching,it always takes on the illusion of single,isolated or noisy learning in classrooms.However,they are all forms rather than substantive self-learning.On the basis of combing the development of theory and practice,this paper explores the essential characteristics of SRL,including subject initiative,independent interaction and flexible regulation.Combining Zimmerman′s self-learning theory with Sato′s Conversation learning theory,the study constructs the SRL framework.Within this framework,we treat the flips of teaching and learning logic as the theme,independent dialogue as the bridge,and learning community as the carrier.The study aims to help realize the transformation from traditional instruction to combination of self-regulated learning and interaction among teachers and students.

Keywords

classroom self-regulated learning;learning community;logic of teaching and learning,autonomous conversation