基于文献计量的贵州喀斯特地区石漠化等级土壤养分状况分析

2019-06-18刘彦伶白怡婧黄兴成张雅蓉张文安蒋太明

刘彦伶 ,李 渝 ,张 萌 ,白怡婧 ,黄兴成 ,张雅蓉 ,张文安 ,蒋太明

(1.贵州省农业科学院土壤肥料研究所,贵州 贵阳 550006;2.农业农村部贵州耕地保育与农业环境科学观测实验站,贵州 贵阳 550006;3.贵州省农业科学院茶叶研究所,贵州 贵阳 550006)

石漠化是指亚热带脆弱的喀斯特环境背景下,受人类不合理社会经济活动的干扰破坏所造成的土壤严重侵蚀、基岩大面积祼露、土地生产力下降、地表出现类似荒漠景观的土地退化过程[1]。石漠化退化特征从宏观上表现为森林退化度的增加,森林覆盖率降低,大部分地区退化成灌丛、草地,甚至裸地,植物适生种类减少,群落结构单一,生态系统稳定性差;从微观上表现为土壤粗骨化,有机质与养分元素含量急剧降低[2]。贵州是典型喀斯特山区农业省份,可溶性碳酸盐岩的出露面积占全省土地总面积的73%,91.7%的耕地和94%的粮食产量都出自有喀斯特分布的县(市、区)。与此同时,贵州石漠化面积也居全国之首,约占全省国土面积的18.8%[3]。石漠化已成为贵州乃至整个西南喀斯特山区生态建设与可持续发展的主要障碍,并引起国内外的广泛关注。相关研究主要集中在喀斯特石漠化的形成原因[1,4]、石漠化驱动因子分析[5-6]、石漠化空间分布[7-8]、石漠化治理技术[9-10]等宏观尺度研究,从微观上定量研究石漠化过程中环境质量变化的研究起步较晚。

目前对石漠化的治理一般采用生态恢复等办法,而生态恢复必须涉及土壤这一关键因子,土壤是陆地生态系统的重要组成部分,是生态系统诸多生态过程的载体,是植物群落更新演替过程中不可或缺的研究内容。自2008年来,石漠化治理已成为我国社会经济发展的一项重要工作,尽管当前已经投入了大量的人力和物力,但是治理效果并不理想[11],其中一个重要原因就是缺乏对石漠化土壤环境的深入研究。研究特定环境条件下生态系统演替过程中土壤理化性质的变化,有助于认识生态系统演变过程中地上与地下相互作用关系及机理,才能对石漠化形成机理和过程有一个系统认识。近年来,有关石漠化治理过程的土壤效应、植被退化对土壤养分的影响、土壤-石漠化关系、植被演替与土壤演变相互关系等研究逐渐成为研究的热点[12-17]。本研究在前人研究的基础上,通过对贵州喀斯特石漠化地区历史研究资料的收集、数据整理和分析,客观评价喀斯特地区不同石漠化等级土壤理化性状,揭示喀斯特地区不同等级石漠化土壤理化性质变化规律,进而为喀斯特地区石漠化防治和生态系统恢复提供理论支撑。

1 材料与方法

1.1 数据收集

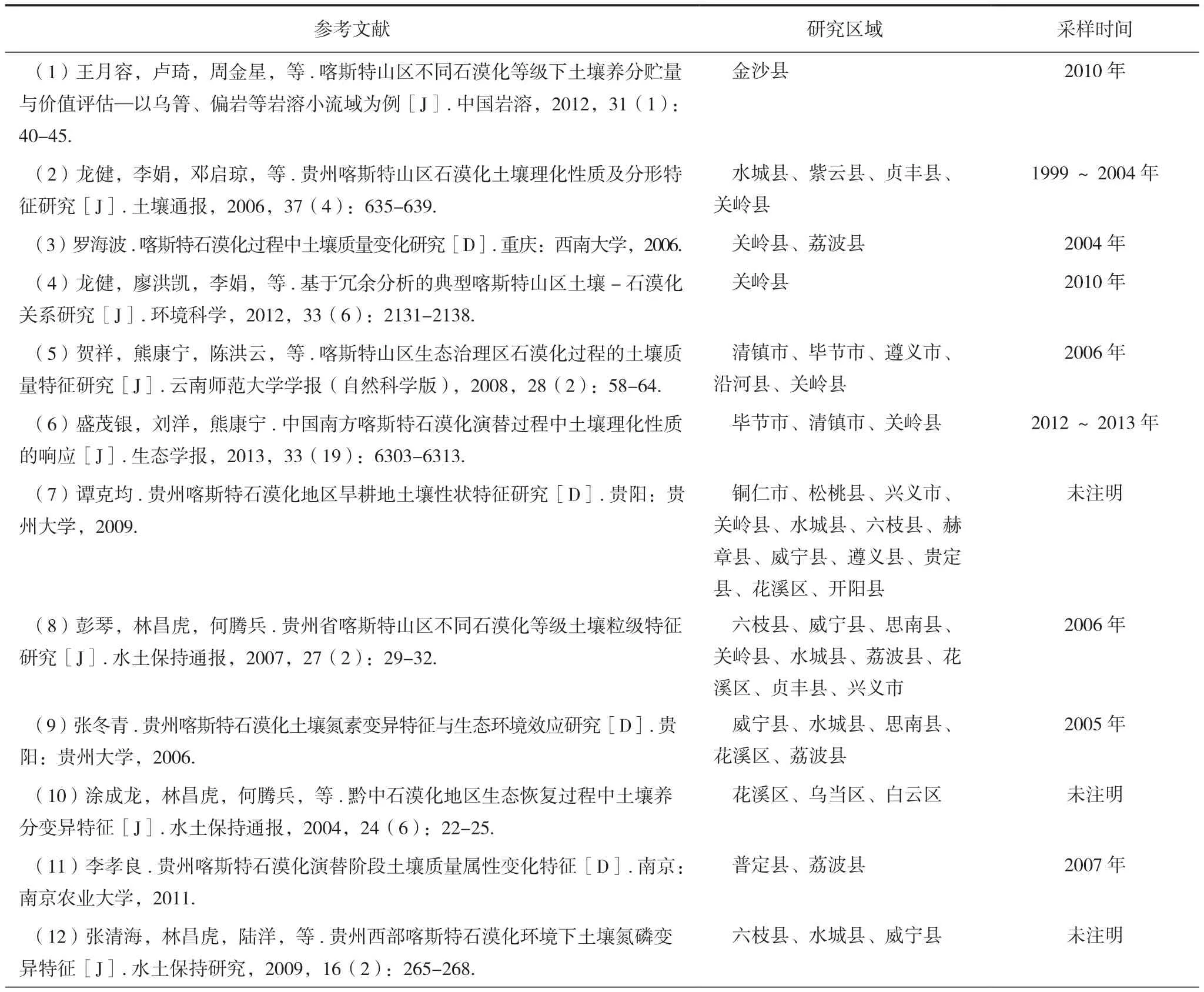

通过《中国知网》(www.cnki.net)收录的数据和提供的搜索引擎,收集2000~2016年以石漠化、喀斯特石漠化、不同等级石漠化等为关键词并含土壤养分发表的相关论文,并从中收集贵州省内不同等级石漠化土壤容重、<0.001 mm细黏粒含量、>0.05 mm粗砂粒含量、有机质及氮磷钾全量和速效养分,以及林地、草地、农用地有机质和全氮数据作为本研究的原始数据,经整理和分析获得喀斯特地区不同石漠化等级土壤养分状况相关数据。由于本研究不同石漠化等级和不同土地利用方式土壤理化性质比较过程中均选择成组数据进行比较,故要求同一研究论文中包含所要研究的石漠化等级或者土地利用方式相关数据,本研究原始数据共涉及29篇参考文献(表1),其中不同石漠等级土壤养分情况共涉及参考文献20篇,不同土地利用方式全氮和有机质含量共涉及参考文献17篇(部分参考文献两者都涉及)。根据喀斯特地区石漠化强度等级分级标准,将石漠化等级分为6级[18],详见表2,由于潜在石漠化和极强度石漠化等级土壤理化性质相关数据较少,故本研究仅分析无石漠化(等级1)、轻度石漠化(等级2)、重度石漠化(等级3)、重度石漠化(等级4)4个等级之间土壤理化性质差异,文献数据涉及研究区域和研究时间详见表1。

表1 本研究原始数据来源及研究区域

(续表)

表2 喀斯特地区石漠化强度等级分级标准[18]

1.2 数据处理与分析

采用Excel 2010进行图表绘制,利用SPSS 20.0进行方差分析和相关分析等统计分析。

2 结果与分析

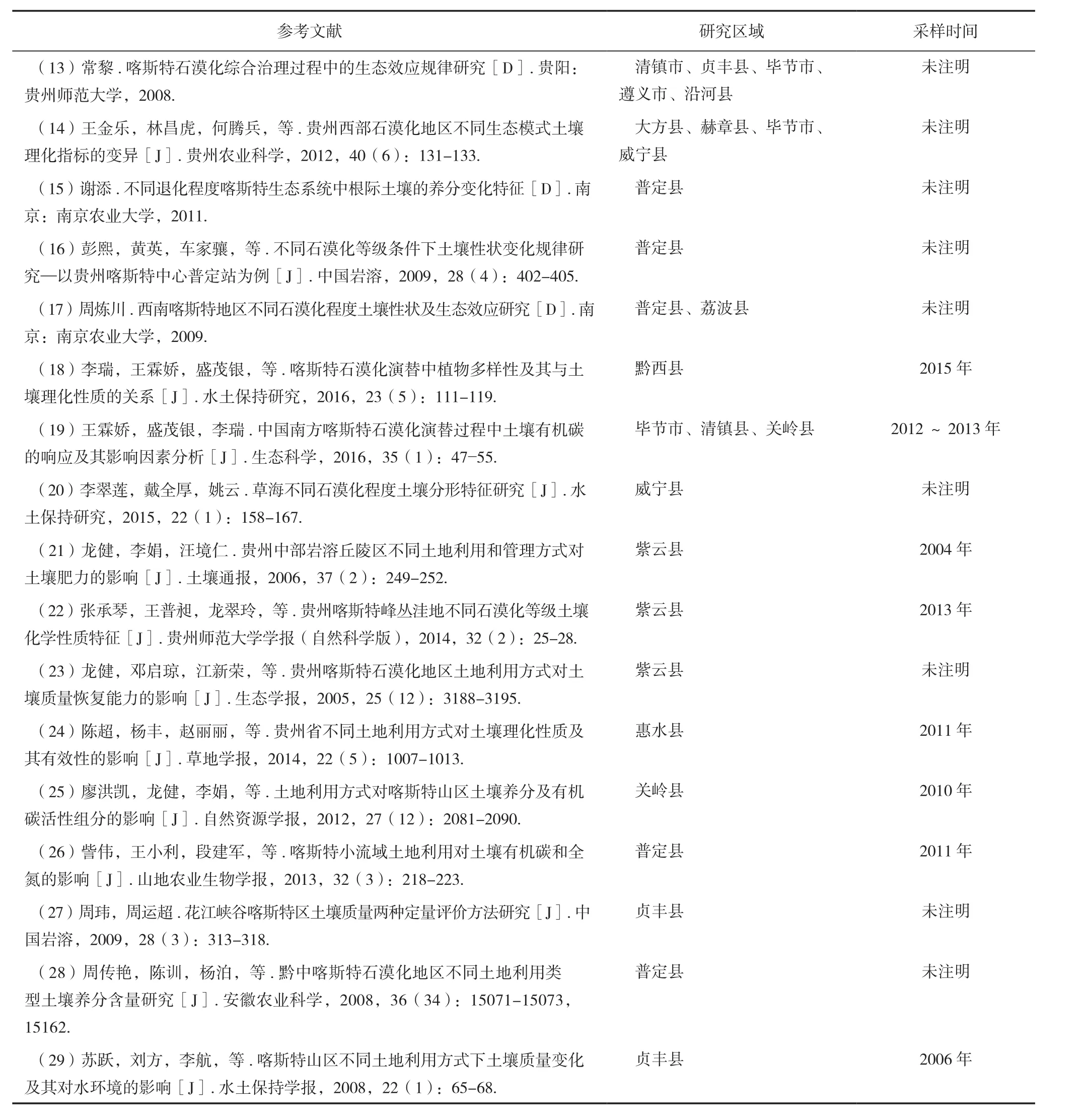

2.1 不同石漠化等级土壤物理性状

随着石漠化等级增加,土壤容重不断增加,不同石漠化等级土壤容重均值排序为:无石漠化(ND)<轻度石漠化(LD)<中度石漠化(MD)<重 度 石 漠 化(SD)( 表3), 均 值1.03~ 1.27 g·cm-3,与ND相比,LD、MD、SD容重均值分别增加了8.7%、12.6%、23.3%,ND与SD之间差异显著(P<0.05)。土壤机械组成是构成土壤结构体的基本单元,并与侵蚀强度密切相关,分析表明,<0.001 mm的细黏粒含量均值以ND最高,SD最低,而>0.05 mm的砂粒含量以ND和SD较高,LD最低,但不同石漠化等级之间<0.001 mm细黏粒量和>0.05 mm粗砂粒量均无显著差异。<0.001 mm细黏粒量(41.0%~72.3%)和>0.05 mm粗砂粒量(61.8%~65.3%)变异系数高于土壤容重(9.7%~23.5%)。说明土壤容重更适合作为表征土壤-石漠化关系的敏感性土壤物理因子。

表3 不同石漠化等级土壤物理性状

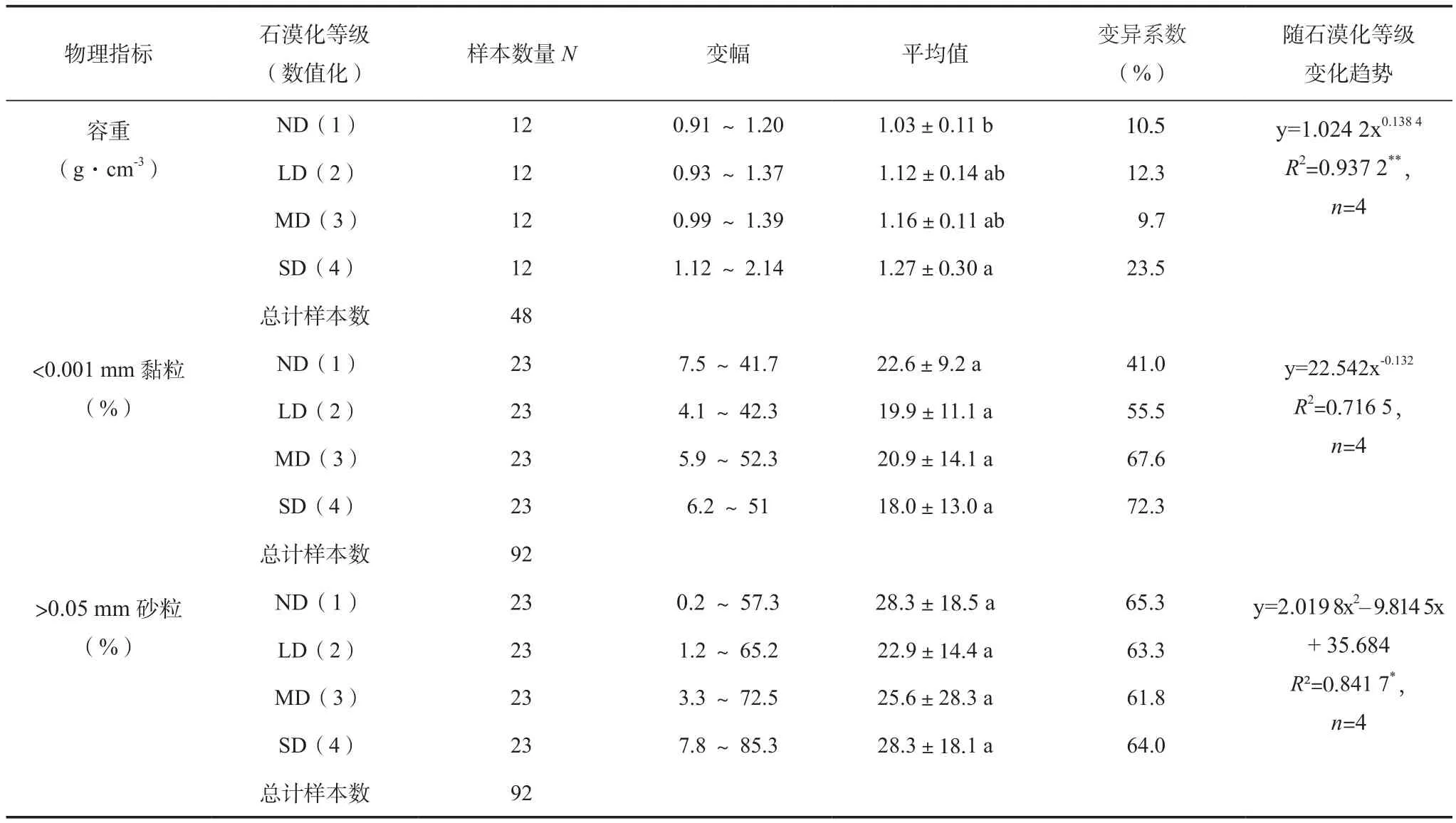

2.2 不同石漠化等级土壤有机质及全量氮、磷、钾含量

随石漠化等级增加土壤有机质含量逐渐降低,ND有机质含量平均值分别是LD、MD、SD的1.8、2.0、2.9倍,与LD相比,MD和SD分别降低了13.3%和38.9%,ND显著高于各等级石漠化土壤,LD显著高于SD,MD与SD之间无显著差异。土壤全氮含量随石漠化等级增加而不断降低,与ND相比,LD、MD、SD分别减少37.6%、45.5%、51.3%,ND显著高于各等级石漠化土壤,LD、MD、SD之间无显著差异;随石漠化等级增加土壤全磷含量亦逐级降低,与ND相比,LD、MD、SD分别减少25.6%、28.9%、36.7%,ND显著高于SD,其他石漠化等级之间全磷含量无显著差异;土壤全钾含量以SD最低,但各等级之间全钾含量差异不显著。土壤全磷和全钾含量的变异系数高于有机质和全氮含量。

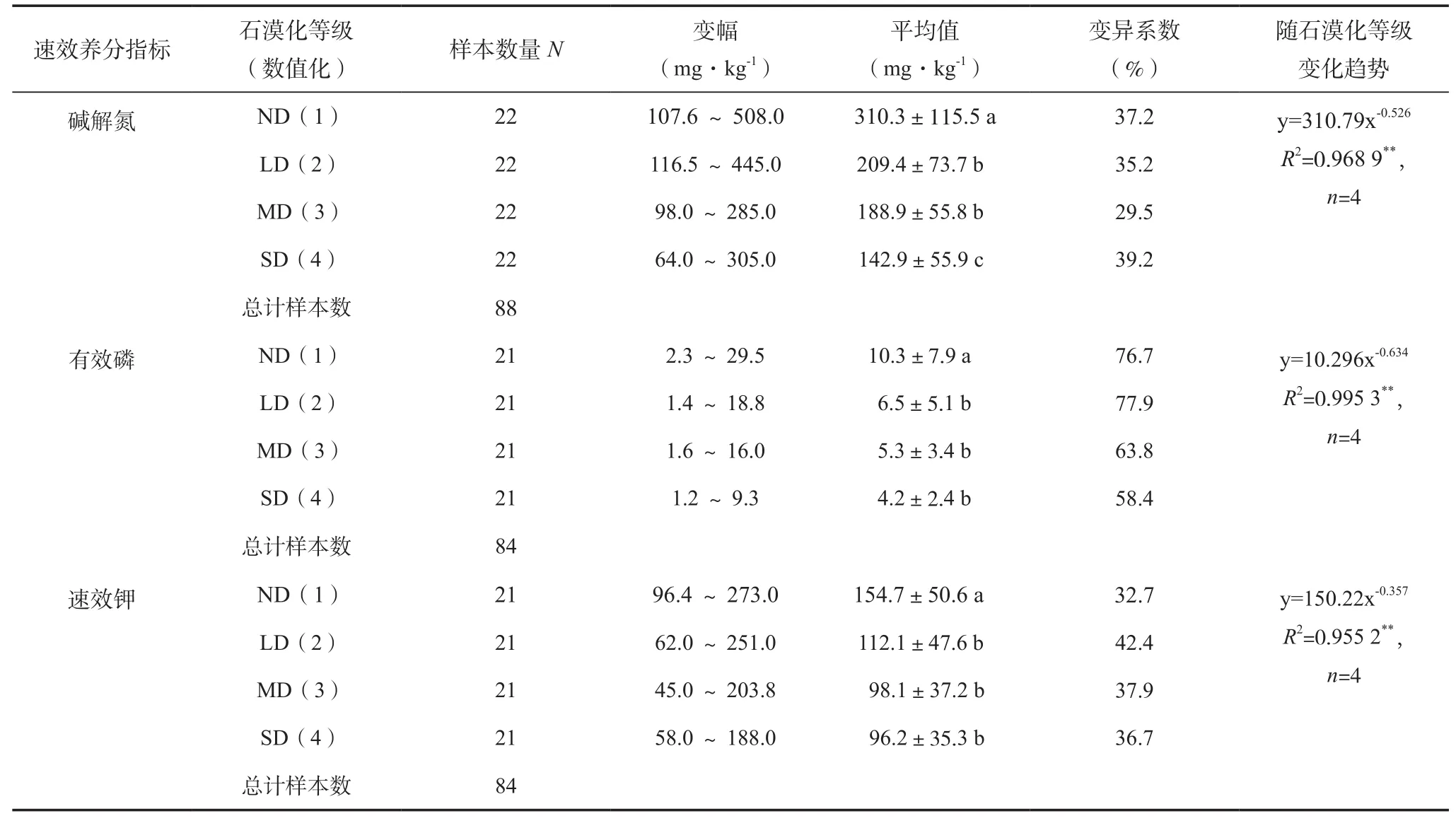

2.3 不同石漠化等级土壤速效氮、磷、钾含量

随石漠化等级增加土壤碱解氮含量逐渐降低(表5),与ND相比,LD、MD、SD分别下降了32.5%、39.1%、53.9%,ND显著高于各等级石漠化土壤,LD和MD无显著差异,均显著高于SD(表5)。土壤有效磷和速效钾含量也呈现出随石漠

化等级增加不断降低趋势,与ND相比,LD、MD、SD土壤有效磷和速效钾含量分别显著降低了36.9%、48.5%、59.2%和27.5%、36.6%、37.8%,LD、MD、SD之间差异不显著。土壤有效磷含量变异系数高于碱解氮和速效钾含量。

表4 不同石漠化等级土壤有机质及全量氮、磷、钾养分含量

表5 不同石漠化等级土壤速效氮、磷、钾养分含量

2.4 不同石漠化等级土壤理化性质变化趋势

土壤容重、有机质、全氮、全磷及速效氮、磷、钾平均含量随石漠化等级增加呈幂次方上升或下降(表3,4,5),且R2均达极显著水平(P<0.01),<0.001 mm细黏粒平均含量也随石漠化等级增加呈幂次方下降,但R2不显著(P>0.05),>0.05 mm粗砂粒和全钾平均含量与石漠化等级之间呈二次函数关系,R2均达显著水平(P<0.05)。土壤有机质、全氮、全磷、碱解氮、有效磷、速效钾幂指数分别为 -0.727、-0.519、-0.310、-0.526、-0.634、-0.357,可见,随石漠化等级增加衰减速度为有机质>有效磷>碱解氮>全氮>速效钾>全磷,土壤有机质含量随石漠化等级增加下降最快。幂函数关系也说明,随石漠化等级增加,土壤养分下降速率呈递减趋势,从无石漠化演变到轻度石漠化的过程,土壤养分下降幅度最大,土壤退化程度最严重,从轻度石漠化到重度石漠化演变的过程,土壤养分下降幅度逐渐减小。二次函数关系表明,从轻度到重度石漠化演变过程,>0.05 mm粗砂粒平均含量LD最低,而全钾平均含量LD则最高,之后随石漠化等级增加不断升高(>0.05 mm粗砂粒含量)和降低(全钾含量),可见,土壤从轻度到重度退化的过程土壤沙化程度增加,全钾含量也有所下降。综上,土壤容重、有机质、全氮和速效氮、磷、钾养分对石漠化进程的响应较强烈,而<0.001 mm细黏粒、>0.05 mm粗砂粒和全钾的响应相对较弱。

2.5 石漠化地区土壤指标相关性分析及主成分分析

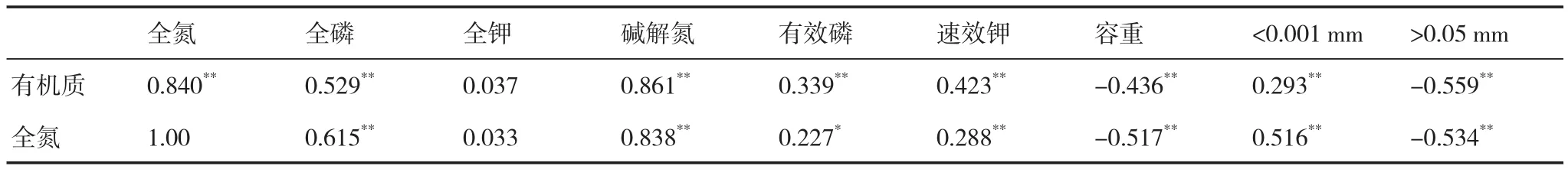

相关分析表明,除全钾外,土壤有机质和全氮与其他土壤理化性质指标之间均呈显著或极显著相关(表6),其中有机质和氮素养分的相关系数最大,全氮与碱解氮和全磷相关性较好。土壤有机质和全氮与容重和>0.05 mm的砂粒组分均呈极显著负相关,与<0.001 mm的黏粒组分则呈极显著正相关。上述结果表明,土壤有机质和全氮与土壤理化性质(除全钾)均有极好的相关性,是石漠化地区土壤理化性质的关键因子,在改善土壤理化性质和促进养分循环方面起着关键作用。

表6 石漠化环境土壤理化性质相关性

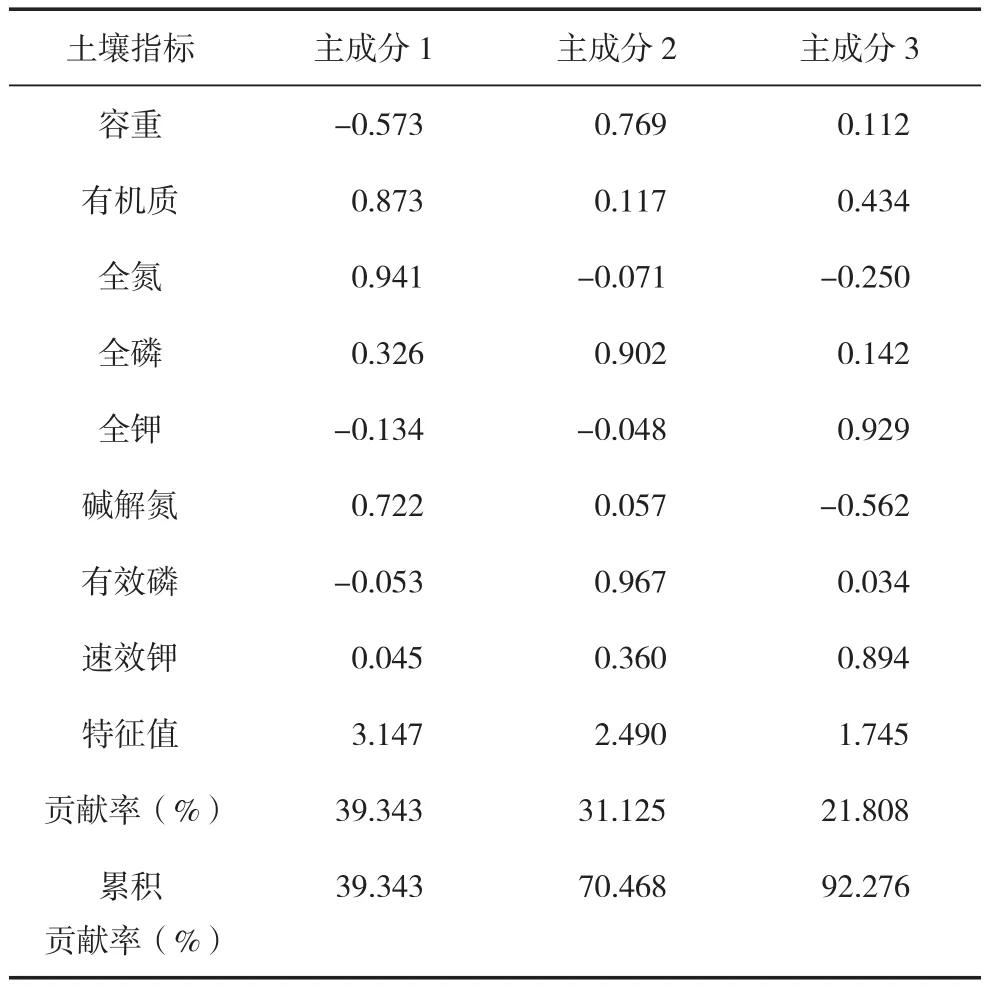

计算特征值的贡献率和累积贡献率(表7),并根据累积贡献率≥85%的原则取得主成分。据此本文提取了3个主成分,第1主成分对总方差的贡献率是 39.3%,第2主成分对总方差的贡献率是31.1%,第3主成分对总方差的贡献率是21.8%,三者之和达92.3%,即前3个主成分能把土壤全部指标提供信息的92.3%反映出来,因此,利用主成分分析石漠化地区土壤肥力质量是可靠的。主成分分析结果表明,有机质、全氮、碱解氮对第1主成分贡献最大,容重、全磷、有效磷对第2主成分贡献最大,全钾和速效钾对第3主成分贡献最大。由此可见,土壤容重、有机质及氮磷钾养分对石漠化地区土壤肥力都有重要影响,其中以有机质和氮素养分影响最大。

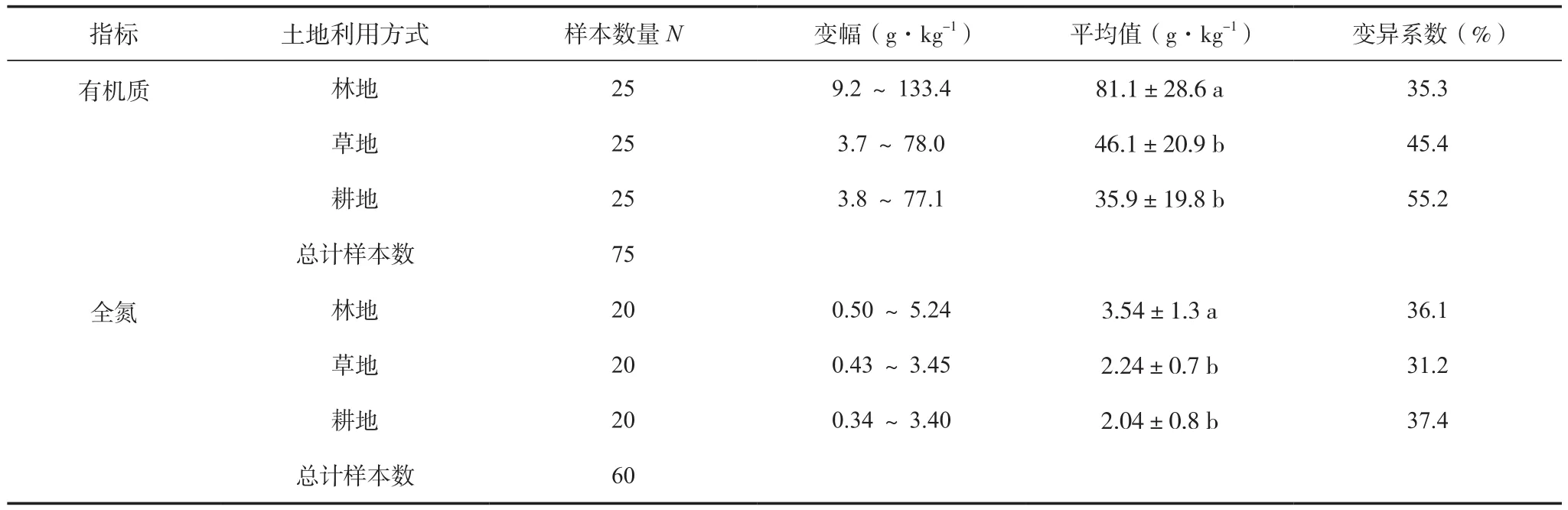

2.6 不同土地利用方式土壤有机质和全氮含量

石漠化地区不同土地利用方式下土壤有机质和全氮含量差异明显(表8),其中有机质和全氮含量均以林地最高,草地其次,耕地最低。与林地相比,草地和耕地土壤有机质和全氮含量平均值分别显著降低了43.2%、55.7%和36.7%、42.4%,耕地有机质和全氮含量平均值分别比草地降低了22.1%和8.9%,但差异不显著。

表7 主成分分析

表8 不同土地利用方式土壤有机质和全氮含量

3 讨论

3.1 不同石漠化等级土壤理化性状

本研究表明,随石漠化等级的增加土壤容重不断升高,无石漠化显著低于重度石漠化。<0.001 mm细黏粒含量从无石漠化到石漠化过程有所降低,但从轻度到重度退化过程中以中度石漠化较高,>0.05 mm粗砂粒含量以无石漠化和重度石漠化较高,从轻度到重度退化过程中不断升高,但各等级石漠化之间<0.001 mm细黏粒含量和>0.05 mm粗砂粒含量均无显著差异,其原因是不同研究结果对机械组成在石漠化演替过程中的变化趋势存在不同观点,有的研究认为随着石漠化等级增加土壤侵蚀及水土流失严重,导致土壤黏粒含量减少,砂粒含量增加[2,19],有的研究则认为随着石漠化等级增加,在流水侵蚀下松散砂粒随水流失,导致砂粒含量减少,黏粒含量增加[20]。土壤颗粒组成主要受土壤侵蚀等外力作用导致土壤中细粒组成发生相对改变造成,研究结果差异的原因除与其他粒径机械组成成分含量有关外,可能与研究区域水土流失强度、植被覆盖度及石漠化治理等因素有关,在相同植被类型下,一般随石漠化程度加深土壤黏粒含量不断减少,砂粒含量不断增加[21],植被覆盖度高和侵蚀作用较弱的无石漠化土壤黏粒和砂粒含量均较高。

土壤有机质、全氮及速效氮、磷、钾养分对石漠化进程的响应较强烈,而全磷尤其是全钾的响应则较弱,其原因是土壤退化过程中,地表群落植被不断退化,植物凋落物减少,土壤有机质和氮素养分流失严重,而土壤全磷则受成土母质和植物归还共同影响,全钾主要取决于成土母质和土壤发育程度,而与石漠化过程中地上生物量的释归关系不大,土壤速效养分很大一部分存在于土壤溶液中,易随水土流失而减少,这也解释了为什么土壤全磷和全钾变异系数较有机质和全氮大。相关分析和主成分分析表明,土壤有机质和全氮与其他土壤理化指标之间均显著相关,对土壤肥力贡献最大,且随石漠化等级增加下降趋势明显,在石漠化环境土壤演变过程中,可作为表征土壤-石漠化关系的敏感性土壤指示因子,与其他研究结果一致[22-24]。土壤质量的变化除土壤理化性质外,还应考虑土壤的生物学特性,才能全面了解石漠化过程中土壤质量变化对生态环境的影响[25],故今后应加强此方面的研究。

长期以来,人们一直认为随石漠化等级增加,土壤退化程度也随之增加,强度石漠化环境土壤退化最严重[26-27],而盛茂银等[23]研究则认为由于石漠化环境裸露岩石聚集效应,随石漠化等级增加,土壤养分是一个先退化后改善的趋势。本研究结果表明,随石漠化等级增加,土壤理化性质呈现不断退化趋势,但大多理化指标与石漠化等级之间的关系为幂函数拟合决定系数较线性拟合大,均达显著或极显著水平,说明从无石漠化到出现石漠化退化过程中土壤退化最强烈,随后强度减弱,并不是随石漠化等级增加而增强。此结果综合了上述两种观点。

3.2 石漠化地区土壤理化性质与石漠化地区生态恢复

不同土地利用方式对石漠化环境土壤养分影响较大,林地由于其植被覆盖度高、凋落物多、根系发达,因而其土壤有机质含量和全氮含量远高于草地和耕地,草地较耕地地表植被覆盖度和植物根系稍多,因而有机质含量和全氮含量较耕地稍高,与王霖娇等[28]研究结果石漠化地区土壤有机碳含量以原生林>次生林>灌丛>草丛>农业用地一致。调查中发现,地表植被不同的文献,无石漠化土壤地表植被类型基本为林地,而重度石漠化土壤地表植被类型则为农用地或弃耕地,土壤养分变化与植物群落的演替具有明显相关性,在一定程度上,植物群落的正向演替是土壤养分不断改善的过程,而植物群落的逆向演替则是土壤不断退化的过程。此外,大量研究结果显示[29-32],在石漠化地区选择合适的林木和草种实施退耕还林还草可明显改善土壤理化性质。土壤退化过程是地表植物群落和土壤质量相互作用的结果,植被覆盖率下降引起土壤质量明显退化,而土壤质量的退化又加剧了生态环境的恶化,进而影响植物的种群结构[33],王霖娇等[34]研究表明喀斯特石漠化地区土壤有机碳含量与群落丰富度指数和多样性指数均呈极显著正相关。综上,增加地表覆盖并辅以有机培肥对石漠化治理和生态恢复意义重大。

本研究结果显示,强度石漠化地区土壤质量并不一定比轻中度石漠化地区差,因此,对于坡度>25°石漠化程度较严重的地区,植被恢复措施并不仅限于封山育林的方式,可根据当地环境状况,并结合植被群落演替规律,在不同石漠化恢复阶段适时进行草灌等不同植物类型的增补,合理搭配物种,提高植被群落的稳定性,以在较短的时间内提高地表植被覆盖度,减少侵蚀;对于坡度<25°的石漠化程度较严重的坡耕地,国家在《十三五规划建议》中首次提出“建立土地轮作、休耕试点”的政策,并明确在西南喀斯特石漠化生态脆弱期进行土地休耕试点,故应积极在此地区探索符合当地的土地轮作休耕技术模式,让土壤休养生息,恢复地力[35-36];地表覆盖减少和水土流失严重是土壤石漠化过程的两个重要成因,大量研究表明,实行保护性耕作可提高作物产量、改善土壤物理性状、提高土壤养分、减少水土流失、减少土壤侵蚀[37-41],可作为石漠化农耕区可持续发展的重要耕作方式,而贵州省在石漠化地区关于保护性耕作的研究较少,故今后应加强保护性耕作及其配套技术研究,实施秸秆覆盖还田或生物覆盖,增加地表覆盖并辅以有机培肥,防止土壤进一步退化。

4 结论

随石漠化等级增加,土壤容重不断增加,土壤有机质、全氮、全磷及碱解氮、有效磷、速效钾养分含量则不断下降,对石漠化进程响应较强烈,而<0.001 mm细黏粒、>0.05粗砂粒、全钾对石漠化进程响应较弱。

土壤容重、有机质、全氮及碱解氮、有效磷、速效钾与石漠化等级之间幂函数拟合决定系数均达极显著水平,从无石漠化到轻度石漠化演变过程土壤退化最强烈。

土壤有机质和全氮与其他土壤理化指标之间均有较好的相关性,且对石漠化环境土壤肥力贡献最大,因此,土壤有机质和全氮可作为表征土壤-石漠化关系的敏感性土壤指示因子。

石漠化地区土壤退化是地表植物群落和土壤质量相互作用的结果,地表覆盖度高、凋落物多的林地有利于土壤有机质和全氮的累积,而耕地受人为干扰强烈,利用强度高,土壤有机质含量和全氮含量最低。增加地表覆盖度和进行有机培肥对石漠化治理具有重要意义,应根据不同石漠化等级选择合适的治理措施,促进石漠化地区农业的可持续发展。