作为类型片的政治电影*

2019-06-17聂欣如

聂欣如

(华东师范大学 传播学院,上海 200241)

一般电影所涉及与政治相关的主题不外乎“公正”“正义”这样的概念,各种不同类型的电影都有可能涉及这样的主题。政治在人们的日常生活中也是无处不在,比如种族问题、阶级斗争、贫富差距、女性权力、生活方式、宗教信仰、战争等等,无不涉及政治,这是无可置疑的事实。那么,还存在一种能够被称为“类型”的政治电影吗?如果政治电影可以被称为一种“类型”,那么它一定会有自己独特的、不同于其他类型电影的类型元素和奇观形式。

一、政治电影类型元素

类型电影是指商业化的电影,这类电影通过满足观众潜在欲望的宣泄而获取商业利益。所谓“类型元素”是指这类影片中指涉观众欲望的部分,“类型元素是一个介乎于欲望与类型表象的中间概念,当一个欲望被简单外化,或者说被一次性改造变形之后,便可以成为电影中的类型元素。”[1]117所谓“类型表象”,也就是一般所谓的奇观形式。

如果类型电影的类型元素是人们欲望的指涉,那么政治电影指涉了人们的什么欲望?从一般政治学的角度来看,政治的核心问题应该是“权力”,燕继荣说:“所有的政治活动都是围绕权力而展开的,权力被认为是政治的根本问题。”[2]57罗斯金等在他们的《政治科学》教科书中也指出:“政治科学经常使用其他社会科学的研究成果,但有一个特征把它同其他社会科学区别开来——它关注的焦点是权力。”[3]8贝尔也指出:“政治是社会正义和权力的竞技场。”[4]10权力是政治的核心问题,显然也是政治电影的核心问题。但是,这个问题是否与类型元素相关?换句话说,权力是否也是人类的欲望?

最早对这一问题进行讨论的是霍布斯,他在17世纪时写下的著作《利维坦》中指出:“首先我认为全人类有一个集体的爱好,就是追逐一个权力接一个权力的欲望。这一欲望是永恒而无休止的,至死方休。”[5]65这里明确地将权力说成是人的基本欲望,但是接着他又说道:“造成这种情形的原因,并不永远是人们得陇望蜀,希望获得比现已取得的快乐还要更大的快乐,也不是他不满足于一般的权势,而是因为他不事多求就会连现有的权势以及取得美好生活的手段也保不住。”[6]72这似乎又是在说权力是一种人类后天形成的带有功利性质的手段。许多人都可以说“我不喜欢政治”,如果是这样的话,便很难将其描述成一种带有普遍意义的欲望。不过,如果说是“权力”,那么还会有人说“我不喜欢权力”吗?从这个角度来看,权力似乎又是一种欲望,因为没有人会无视自己的权力,任由别人侵犯。

对权力由来进行的科学论证不是来自政治学,而是来自动物社会学。动物社会学家的研究表明,群居动物的权力分配与社会地位密切相关,“一只未成年的黑猩猩也可能将一只完全已成年的雄黑猩猩赶走。在他的母亲或‘阿姨’的保护下,他就有能力这样做。与孩子们的情况一样,雌黑猩猩们的基本地位是低于成年雄黑猩猩们的,反过来,她们也能够依靠其他雌黑猩猩的支持,有时还能向那些居于统治地位的雄黑猩猩求助。”[7]219由此我们可以看到,权力是一种与群体性社会生活紧密纠缠在一起的欲望,其中既有生理的,也就是基因遗传的部分,也有后天社会生活所赋予的经验的成分,德瓦尔指出:“用先天的社会倾向作为达到某个目的手段是需要有后天的经验来支持的。这一道理就像一只天生了一双用来飞翔的翅膀的幼鸟需要几个月的练习才能掌握飞行技艺一样。”[7]238并且,动物社会学家毫不犹豫地将他们的研究扩展到人类,德瓦尔说:“权力欲望是人类所普遍具有的。我们这个物种自诞生以来就一直在忙于使用各种权术……”[7]10显然,灵长类动物几乎是唯一可供我们研究自身权力欲望来源的方向。

由于权力欲望的内核来自于基因和经验的混合,因此对于这一欲望的“文明化”包裹几乎也是同时发生的,赤裸裸的权力欲几乎很快就演变成了“公平”“公正”这样的概念,如同赫希曼所指出的:“一旦赚钱被贴上了‘利益’的标签,披着这种伪装重新开始与其他欲望竞争,它却突然受到了称赞,甚至给赋予抵制另一些长期被人认为不必过于指责的欲望的使命。”[8]37“权力欲望”惹人嫌,但“公平”“公正”人人爱。甚至,科学家们从动物那里便可以观察到这一现象,他们注意到,当一只黑猩猩成为名副其实的首领之后,它对于“弱势群体”(争斗中失败的一方)支持的百分比会有明显上升,“我们不难想象,一个居于统治地位的群体成员行使控制职责向其他成员提供的保护,与他在地位受到威胁时所得到的作为回报的支持,这之间是有联系的。换句话说,一个未能保护雌性成员与孩子们的雄1号在他对他的潜在的对手进行反击时是不能指望得到帮助的。这种现象提示我们,雄1号的控制职责并不完全是一种作为义务的善举,事实上,他的地位依赖于它。”[7]145黑猩猩首领在此表现出来的是毫无疑义的倾向于“公正”的政治统治。

借助于人类对群体动物政治生活的研究,我们可以确定,政治电影的类型内核是人的权力欲望,这一欲望经由社会政治生活的包裹,成为了“公平”“公正”这样的惹人注目的主题,因此我们可以说,政治电影是一种以表现“公平”“公正”为主题的电影,其中对于权力状况变化博弈的表现,深深刺激了观众对于自身权力状况的关注,以及对这一类影片的不断需求,这是商业化的政治类型电影得以存在的基础。

二、政治电影的奇观形式及分类

类型电影除了具有类型元素之外,文化包裹所展示的视觉化奇观是其外部显著的特征,如战争电影的战争奇观、灾难电影的灾难奇观、音乐歌舞电影的音乐歌舞奇观等等,政治电影也不能例外,它也需要有自己的外部“奇观”。所谓的分类,一般来说就是对奇观样式的分类。不过,作为类型元素被厚实包裹的端点,政治电影如同爱情电影,其奇观化的显示相对来说不如一般类型明显。如爱情电影便对其所拥有的色情奇观有所“屏蔽”,而将观众的注意力吸引到文化覆盖的层面上来,政治电影也是如此,前面已经提到,权力欲望被改写成了“公平”“公正”予以展示。问题在于,对于爱情电影来说,色情奇观无论被转换成“一夫多妻”“一妻多夫”,或者是“同性恋”“乱伦”等,都还是可见的事物,而“公平”“公正”则是抽象的概念,不可见,必须通过事件、人物才能呈现出来。但是,一般电影都有事件、人物,政治电影如何才能与之相区分?

政治电影的奇观呈现主要通过两个途径:一个是模拟或者借用其他类型电影的奇观化表现,如美国电影《贝德福德军变》(The Bedford Incident,1965),借用了战争片的奇观模式,来讲述冷战意识形态最终有可能引发战争,而不是避免战争。战争奇观在这部影片中并没有充分被展示,甚至从头至尾都没有看到过美军的敌人。这是类型借用模式的一个要点,因为一旦战争奇观在影片中被充分展示,这部影片不论其内容如何,都会被归类于战争片,而不是政治片。因此,政治电影对于其他类型模式的借用永远都是一种不充分的借用,都是一张“唬人”的“老虎皮”。另外一个途径是搬演真实事件、真实人物。如美国/新西兰影片《绝地悍将》(The Rainbow Warrior,1992),便是将1985年7月10日发生在新西兰奥克兰港的绿色和平组织船只被炸的真实事件搬上银幕。我们也可以将其看成是一种“借用”,只不过它借用的是现实中曾经存在过的事物,使之成为一种在银幕上呈现的“真实奇观”。

类型借用模式可以容纳虚构和非虚构的政治片题材,但现实借用模式却将虚构的题材排除在外,因此借用模式并不是政治电影的唯一奇观方式。还有一种重要的奇观方式是“权力对抗”,这一方式往往以权力不对等的对抗营造出强烈的戏剧性,在电影的早期,爱森斯坦的《罢工》(Стачка,1925)、普多夫金的《母亲》(Мать,1926)等影片,都是著名的政治电影,影片中普通工人与象征国家机器的军队对抗,成为了日后政治电影的重要表现形式。除了个人权力与国家机器、上层建筑的对抗,还有阶级对抗,如美国电影《愤怒的葡萄》(The Grapes of Wrath,1940);种族对抗,如美国电影《杀死一只知更鸟》(To Kill a Mockingbird,1962);意识形态对抗,如法国/意大利/西德电影《围城》(état de Siège,1972)等。从政治电影发展的历史来看,这类虚构的权力对抗奇观政治电影正在走下坡路,逐渐让位于使用“借用”模式的奇观表达。

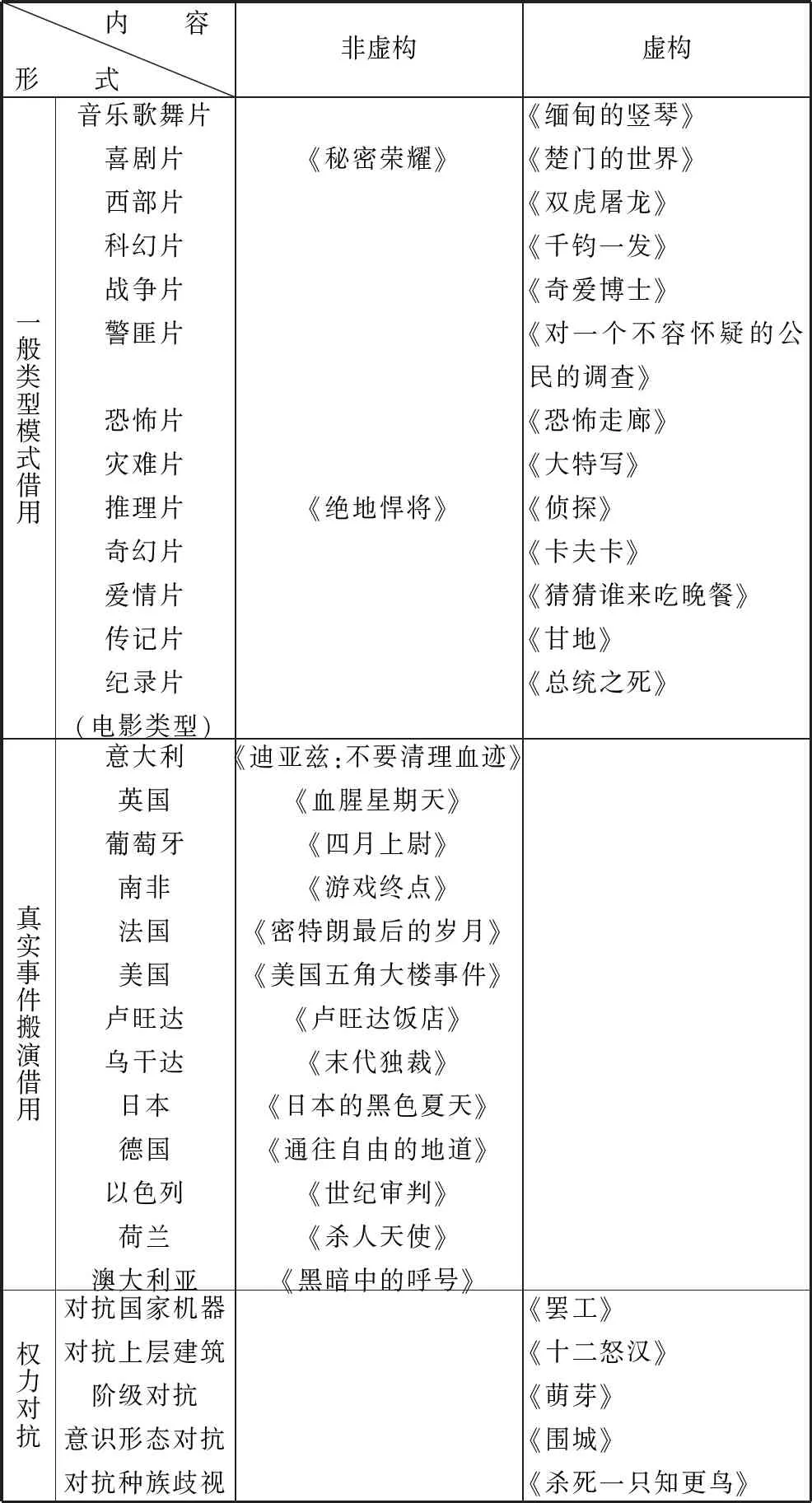

表1 政治电影分类

说明:“一般类型模式借用”中的“纪录片”不属于类型电影,它是电影的类型。“真实事件搬演借用”对应“形式”一栏中的国别不是指影片的生产国,而是指影片所呈现真实事件的发生地。

从政治电影的分类表上看,其内容呈现的形式,基本上是虚构和非虚构两种,这是因为人们对于身边发生的政治事件会有密切的关注,选择非虚构事件作为电影表现的对象能够更好地吸引观众,这是毋庸置疑的。但是对于政治电影的讨论来说,非虚构事件却是难以评说和论述的。政治电影的奇观形式主要是借用其他类型的奇观与现实奇观,“权力对抗”作为一种补充的样式填补“借用”模式所不能周全之处。由此我们可以看到,作为类型化的政治电影,其主要的奇观呈现不同于其他类型电影所具有的自身独特的奇观形式,而是需要“借用”,这显然与这一类型所具有的过于“厚实”的文化包裹有关,权力欲望的诉求需要借助于其他欲望奇观的方式曲折表达。

三、非虚构的政治电影

这里所谓的“非虚构”主要是指“真实事件搬演借用”形式的政治电影。

1.难以讨论的“真实事件搬演借用”形式政治电影

对于这类影片的讨论面临巨大困难,因为这里所面对的不是纯粹的电影,而是历史事实,因而讨论电影有可能演变成讨论历史,如果没有历史学家的身份,这样的讨论便有可能“走火入魔”。比如在爱尔兰/英国制作的电影《血腥星期天》(Bloody Sunday,2002)中,英国军队向和平示威的北爱尔兰游行队伍开枪,打死13人,打伤14人,显示了英国政府和军队的蛮横无理与对人权的践踏。而在英国制作的《迷失1971》('71,2014)中,北爱尔兰武装被描写成了极其残忍的恐怖分子,英军士兵则成了待宰羔羊。对于英国人或者西方人来说,这样的政治电影也许是能够有积极意义的,但是对于那些对英国和北爱尔兰政治一无所知或知之甚少的观众来说,这些影片并不具有实际意义,同时也无从对其所表述的内容进行有效的评价。

2.面对国家机器的小民

这里所谓的“国家机器”是指国会、军队、警察、法庭、公共检察机关等代表或行使国家意志的机构,当一介小民与这些庞然大物打交道的时候,个人权力容易受到忽视或被褫夺,非虚构政治电影所表现出的这类问题特别引人注意,因为它不是来自于想象,而是来自于我们生活的现实。美国电影《刺客共犯》(The Conspirator,2010)所讲述的是与刺杀林肯相关的故事。1865年4月14日,林肯总统被刺,7个男人和一个女人遭到逮捕,其中的女性玛丽·苏拉特是一个简易客栈的老板娘,南方人,她的儿子参与了刺杀林肯的阴谋,但苏拉特无辜,除了提供正常的商业经营(为这些人提供住宿)之外,她对这些人的所作所为一无所知(密谋者对她隐瞒)。北军上尉弗雷德里克·艾肯担任了苏拉特的辩护律师,他为苏拉特辩护,引起民众不快,他被俱乐部开除,其女友倍感屈辱。在军事法庭上,法官威胁所有证人必须对被告作出不利证词,这让艾肯非常愤怒,他面陈战争部长,但战争部长认为,林肯被刺,一定要有人承担责任,其他事情他不关心。在判决时,陪审团只有半数认为苏拉特有罪,但战争部长迫使他们(陪审团和法庭人员均为军人)通过有罪决议。艾肯申请民事庭重审,但战争部长通过总统否决了他的提议。1865年7月7日,苏拉特被处绞刑。她是美国历史上第一个被判死刑的女性。这部影片中的女主人公在巨大国家机器的碾压下无力抗争,粉身碎骨。这样的政治电影既是历史,也是政治警世之作。

3.意识形态的博弈

美国制作的《美国五角大楼事件》(The Pentagon Papers,2003),讲述的是美国兰德公司的一名雇员丹尼尔·艾尔斯伯格不惜以身试法,故意泄露美国五角大楼秘密文件的故事。丹尼尔是哈佛的博士,兰德公司的研究人员,因为其激进的鹰派观点被聘为五角大楼的雇员,负责与越南的联络,在工作中他发现从越南传回来的信息不实,自相矛盾,于是自愿作为美军的高级分析员去越南实地考察,这次考察彻底改变了他的鹰派观点,他发现越南人视死如归的精神不可战胜,意识形态化的战争于是变得没有意义,白白让美国年轻人丧命。回到兰德公司之后,他继续研究越南战争的历史,发现有一份长达7000页的国防部文件记载了美国在越南战争中的决策,过去许多所谓的事实,如所谓的“东京湾”袭击美军事件等,都是为了挑起战争而故意制造的,他决心披露这些文件,还事实以真相。政治家们往往为了意识形态和霸权而肆意挑起战争,正如当时呈交给国防部长麦考纳马拉的一份备忘录中所言:美国在越南作战的目的“70%在于不使美国陷入失败的丢脸处境(损害我们作为监护者的名声),只有区区10%,是为了使(南越)人民享有更美好、更自由的生活。”[9]358可见其中的意识形态已经不再是坚固的信仰,而是愚弄百姓的工具,丹尼尔不惜坐牢,也要揭露这一点。大概是因为美国政治家总是锲而不舍地挥舞意识形态的大棒,所以美国民众也总是喜欢看那些与之搏斗的政治电影。

4.种族与性别的歧视

揭示种族歧视的影片非常多,如德国/爱尔兰/英国/美国制作,赫尔佐格导演的影片《纳粹制造》(Invincible,2001)描写的是德国历史上1932年曾经发生过的一件“小事”。犹太人齐什是纳粹德国时期柏林一家夜总会表演的大力士,时常光顾这家夜总会的有许多纳粹上层人物。齐什由于与老板争执将老板告上法庭,结果却发现老板也是犹太人,这位老板被纳粹私行处死,齐什甚为后悔,离开了柏林。这部影片表现出了鲜明的对种族歧视的揭露,那个时代生活在德国的犹太人为了生存往往不得不屈尊俯就,忍气吞声,齐什代表了抗争的一方。

《大眼睛》(Big Eyes,2014)是蒂姆·波顿根据1960年代的一则司法案例拍摄的美国电影,由于大眼睛人物的插图绘画流行,绘画的署名者被告上了法庭,因为他侵犯了自己妻子的权益,但是他死不认账,说是自己画的。法官难断,于是要求两人当庭作画,结果女方很快完成了画作,而男方却以各种理由推脱不肯动手,孰是孰非遂真相大白。影片表现了1960年代美国社会男性对于女性权益的忽视,作为丈夫在妻子的画作上签自己的名字被认为理所当然,居然还敢上法庭争辩,在今天看来实在是不知羞耻。

四、一般类型模式借用形式的政治电影

所谓“一般类型模式借用”是指政治电影借用了一般类型的模式,如喜剧模式、推理模式、战争模式、科幻模式、音乐歌舞模式等等,使之看上去像一般的类型电影。但是,其不同之处在于,它并不把自身的内涵完全寄托于其他类型的奇观方式,也就是说,作为政治电影对于其他类型模式奇观的借用,仅是一种表面的现象,在影片中并不构成实质性的其他的类型化奇观,如果影片具有了实质性的类型化奇观,那么它就会是那个类型的类型电影,而不再属于政治类型电影。比如说卓别林的许多影片,如《摩登时代》(Modern Times,1936)、《大独裁者》(The Great Dictator,1940)等,都具有政治内容的表述,但其本身的奇观方式还是属于喜剧电影,因此这些影片只能属于喜剧类型的类型电影。只有那些喜剧意识相对淡漠的影片,才有可能成为形式被借用的政治电影。

1.喜剧模式借用

美国制作的影片《楚门的世界》(The Truman Show,1998)是一部较为典型的借用喜剧模式的政治电影。饰演楚门的演员是美国著名的动作喜剧明星金·凯利,尽管我们可以看到许多动作喜剧的因素,但这部影片主要讲述的还是一个真人秀的故事,即为了满足大众的窥淫癖,楚门生长于一个真人秀的环境之中,他认知外部世界的基本权力被剥夺,选择自身生活方式的基本权力被剥夺,因此,当楚门决心与这个景观世界搏斗时,会牵动影片中的电视观众,同时也是影片外的广大电影观众的心。一个人为自身的基本权力而斗争的故事被放在了一个喜剧的模式中予以展示,在某些人看来,“它的喜剧结构和明星选择大大削弱了它反映阴暗面的强度”[10]272,而在我们看来,政治类型电影追求的正是在拥有类型元素内核情况下的表达,也就是在大众欲望诉求的层面所进行的政治表达,而不是纯然的政治表达。纯然的政治表达确实会有比较犀利的批判锋芒,但那样影片的受众面会大大缩小,成为一种精英式的,或者艺术化的表达,而非类型化的表达。

2.音乐歌舞模式借用

日本影片《缅甸的竖琴》(ビルマの竪琴,1985)讲述二战后期一支日本小部队在缅甸的遭遇。这部影片主要表述的是对人的生命权力的尊重,也包含了对于死者的尊重,尽管有一定的宗教意味,但毕竟是揭露了战争的残酷和非理性,表现了对于和平生活的向往。市川昆拍摄的这部影片把音乐作为了基本的形式模式,在表现被俘日本士兵与水岛的沟通上(水岛成了僧侣,换了装削了发,士兵们不确定这个和尚是不是水岛),影片多次使用了合唱与竖琴,使影片具有了一种音乐片的外部形式,但是与一般的音乐歌舞片相比,这部影片所使用的音乐并不占影片的核心位置,它没有一段贯穿的主旋律乐曲或歌,音乐作为“秀”的成分较弱,作为工具使用的意味较强。

3.西部片模式借用

美国著名导演约翰·福特拍摄的影片《双虎屠龙》(The Man Who Shot Liberty Valance,1962)是一部具有开创性意义的影片,一般会将这部影片归之于西部片,因为这部影片表现的是纯粹的美国拓疆时代发生在西部的故事。但是如果从西部英雄的塑造来看,这部影片却与几乎所有的西部片不同,西部英雄只是其中一个堕落的符号。[11]71在这部影片中,除暴安良的英雄形象叠印在一个空有一腔激情却不会骑马打枪的“文人”身上,文明人的色彩开始与骁勇粗犷但没有文化的西部英雄混合,非暴力尽管还需要暴力的支撑,但前台的英雄已经是具有政治理念的英雄。按照沙兹的说法,“福特的1962年的杰作《杀死自由瓦伦士的人》(即《双虎屠龙》——笔者)至今是最佳的‘现代’西部片,它暗示出‘西部的神话’只不过是我们社会提炼出的杜撰品,用它把当前的社会经济合理化。正如影片那带指导性的题记说明了这一方法:‘当传奇变成事实的时候,还是发表那个传奇。’”[12]19传奇的形式尽管还在,但影片并没有把具有西部特色的枪战场面作为影片的核心,它的核心是法治如何战胜混乱,如何拒绝暴力统治,表述的是一种政治理想。西部片的“神话”,或者说“传奇”因此而褪色,政治电影的风格彰显。

4.科幻片模式借用

美国电影《千钧一发》(Gattaca,1997)从内容上看应该是科幻片,因为影片表现出了对于未来社会的焦虑,但是作为科幻片,这部影片的科技奇观部分却十分薄弱,因此放在政治片中讨论更为合适。影片表现了一个貌似文明公正的社会中的不公正,将人天生平等的思想放在了一个基因和意志的天平上予以考量,给观众带来了新的思考。在科幻片中,有许多涉及到政治制度的,表现了人们对于未来政治体制的思考或者秉持某种冷战思维的模式,如美国制作的《500年后》(THX 1138,1971)便是预设了一个不允许有个性、有思想的绝对专制的社会。当这些影片具有良好科技奇观展示时,它们还是属于科幻片,当其科技奇观展示不佳,或者如同《千钧一发》那样,把科技奇观的展示仅放在一个次要的位置时,便成为了带有幻想色彩的政治电影。韩国电影《雪国列车》(Snowpiercer,2013)同样,其假设了一个严酷自然环境的未来,人类社会被浓缩到一列火车之上,社会阶级斗争的暴力被用一种夸张的形式表现出来。

5.战争片模式借用

美国/英国制作的影片《奇爱博士》(Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb,1964)兼有喜剧和战争的奇观模式,但两种模式都没有深入展开。这部影片的故事并不复杂,是说一位美国空军的将领因为精神错乱下达了攻击苏联的命令,结果引发了毁灭世界的核战争。从喜剧片的角度来看,这部影片并不“闹”,动作和情境的喜剧化成分较低,只是在语言的层面设置了具有“黑色幽默”[13]122效果的对话,以及在故事结构上具有一定的荒诞性。从战争片的角度来看,这部影片基本上没有战争奇观,除了美国士兵攻占空军基地的短暂交火与影片结尾处的核弹爆炸,观众能看到的主要兵器就是B-52型轰炸机。因此,这部影片不论作为喜剧片和战争片都不够充分,但是作为类型化的政治片已经足够充分。这部影片主要表述的是对冷战思维中“保证互相摧毁”战略的嘲讽,用伊伯特的话来说:“影片提出了这样一个论点:核威慑系统即使能够摧毁地球上的一切生命,我们也很难说它究竟‘威慑’了什么。这一论点毫不客气地戳穿了冷战的本质。”[14]194-196在冷战思维的主导下,核军备竞赛既没有其正当、正确的一面,也没有任何增进民众生活福利的功利性一面,只有引发战争的危险。从冷战思维推导出的核战后1比10男女比例的地下生活(奇爱博士所言),更是把人类的文明逆转倒推了几千年。

6.恐怖片模式借用

美国影片《恐怖走廊》(Shock Corridor,1963)所表现的奇观化恐怖场景并不是“真正”的,而是剧中人物的想象,因而将其归入恐怖类型的电影并不充分。该影片在描述精神病人致病的原因时,主要强调的是政治原因,比如有一个黑人病人,他扮演3K党发表演讲,戴上面罩追打别的黑人。其致病主要原因是在读书时,他想成为一个好学生,但是在学校受到所有人的排挤,甚至有白人家长要他“滚回去”。另有一个外号“将军”的病人,他是在朝鲜战争中被俘后回国的,他说他从小就被洗脑,要仇恨外国人,被俘后又被洗脑,不能有仇恨,回国后“没有人对我说话,大家都对我吐口水,我爸爸都对我吐口水,所有人都因为我曾经变节而辱骂我,辱骂我……”从这些致病案例我们可以看到,政治环境的压抑是导致这些人精神疾病的起因。由此,我们可以看到影片类型元素的政治化内核,影片表现出了对偏激意识形态的批判,种族主义、冷战思维等社会性非正义严重戕害了人们的健康思维,真正使影片主人公感到恐怖的暴风骤雨,其实是政治环境的象征。

7.灾难片模式借用

美国电影《大特写》(The China Syndrome,1979)从片名(直译:中国综合症)上便可以看出其主题是表现灾难的。因为影片故事中的核电站事故有可能击穿地球直达另一侧的中国。这部影片作为灾难片并不充分,因为灾难在影片中并没有真正发生,观众没有看到灾难奇观。影片的核心是政治家的功利主义与民众安全的博弈,为了一己的私利,政治家们置万千百姓的安全于不顾,而力挽狂澜的只是一位孤胆英雄,而且结局非常悲惨,这表现出了创作者对于战胜政治邪恶并没有十足的信心。

8.推理片模式借用

意大利/法国制作的影片《侦探》(Les espions,1957)作为推理片之所以不典型,是因为它的推理过程早早就结束了,悬念奇观的效果半途而废。当然,这并不是影片的创作者(导演克鲁佐)不懂得制造悬念,而是他不需要,他需要的是对于1950年代兴起的冷战思维的批判,揭露军备竞赛观念的荒诞无稽,因此,他不能让悬疑在影片中滞留太长的时间,以致影响其政治讽刺主题的表达。

9.警匪片模式借用

意大利制作的《对一个不容怀疑的公民的调查》(Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto,1970)是一部有趣的政治电影,它借用了经典警匪片的模式。故事以警长杀死自己的情人开始,他知道自己将要升任警察局长,因此肆无忌惮,故意在现场留下了许多痕迹,指纹、脚印等等,尽管调查中所有证据都指向这位新上任的警察局长,但谁也不敢下结论,反而是故意曲解排除他的嫌疑。影片是在警匪斗争的模式之下,揭露右翼警察的大胆妄为、颠倒黑白,影片的矛头直指政治上层,是在右翼上层的怂恿和支持之下,警察才能够为所欲为。因而是一部典型的政治电影。

10.奇幻片模式借用

美国/法国制作的影片《卡夫卡》(Kafka,1991)改编了卡夫卡《城堡》等小说的内容,并将作者的名字用作了影片主人公的名字。影片中的城堡是个想象的地方,里面所发生的一切也都带有想象的成分,但所有这些想象均不具有奇幻类型电影的视觉愉悦,而是充满了政治象征的意味。比如卡夫卡在城堡中看到的对人进行控制的实验,人的头盖骨被揭开,露出了鲜红色的大脑(影片在城堡的部分使用了彩色,其他部分为黑白),这些奇观的方式无疑表述着对政治专制的揭露与嘲讽。

11.爱情片模式借用

美国影片《猜猜谁来吃晚餐》(Guess Who's Coming to Dinner,1967)的故事非常简单,是说一位叫乔安娜的中产阶级家庭女孩,在夏威夷度假时与一位黑人医生普斯一见钟情,两人计划结婚,乔安娜于是将普斯带到家里与父母见面,并一起晚餐,普斯的父母也赶来了。但是双方的父亲都无法接受跨种族的婚姻,在双方母亲的劝说下,两位父亲终于放弃了反对的态度,结局是皆大欢喜享用晚餐。该影片从形式上看似乎是一部爱情类型的影片,但实质上讨论的却是种族问题。与之类似的影片还有法国/日本制作的电影《广岛之恋》(Hiroshima mon amour,1959),不过阿伦·雷乃这部影片中的爱情只是点缀,主要是反思有关战争的问题,对于爱情类型模式的借用相对微弱。

综上,我们研究政治类型电影主要需注意两个方面的问题:一是类型元素,也就是政治电影对于权力欲望以及政治主题的表述;二是奇观形式,政治主题的表述依托于形式,因而奇观形式是我们借以判定政治类型电影的主要依据。在此,我们主要讨论了两种不同形式的“借用”:真实事件搬演借用和一般类型模式借用,它们囊括了政治类型电影的主要部分。