亮度力度深度

——音乐学术论文质量评价的三个标准综论

2019-06-13蒲亨建

蒲亨建

引 言

长期以来,我们对学术论文的质量评价一直缺乏明确清晰的判断标准,一般只是根据论文发表刊物的档次这个“硬指标”来对其学术水平作出相应评价,难以找到统一、规范的操作方法。刊物级别的高低成为显示学术研究水平的标准刻度,不仅缺乏价值判断的可信度,也偏离了学术研究的宗旨。

笔者认为:观点的亮度、证明的力度、理论的深度是对学术论文质量作出评价的三个基本标准。以这三个基本标准为纲,建立既相互独立,又相互联系的有机、有序评价体系,能获得较高的“能见度”,可望对学术论文的质量获得较为明确、清晰的评判。

由于这三个标准并非孤立的存在,在下面的分论中,会出现不同标准之间相互观照、互为说明的情况(特别是在观点的亮度与证明的力度这两个要素之间)。这个问题在全面论述之后还会有扼要的说明。本文以音乐学科学术论文为分析对象对上述标准进行具体论证。[注]虽本文的具体分析对象为音乐学科学术论文,但笔者认为这三个标准及其分析方法同样适用于其他学科。

一、观点的亮度

所谓观点的亮度,即指论文的创新程度,这是衡量学术论文价值的首要标准。缺乏创新的观点,学术论文的价值便会黯然失色甚至荡然无存。

对完全或几乎没有新观点的“学术论文”的“价值”,是比较容易作出判断的。难度在于:同样都是具有创新观点的论文,其创新度孰高孰低?其观点的亮度几何?如何从中作出比较鉴别?则不仅具有较大的辨认难度,也难免造成人言人殊、莫衷一是的窘境。这便需要建立一种相对统一、明确的判断标准。

观点的亮度可大致分为两种不同的情况。一种是提出事实的观点,此类观点的亮度一般来说处于较低的层次;一种是提出理论的观点,此类观点的亮度可以处于由低到高的层次。如“A杀死了B”这样的观点,乃基于亲眼所见的事实而得出,那么,这样的观点实际上仅仅是陈述了一个事实,基本没有逻辑分析与智力运用的含量,故亮度较低。[注]不是说任意提出一个耸人听闻的观点就必然亮度极高。毫无证明力的观点,无论其显得如何怪诞、新奇,都是假象,就像切断电源的灯泡,其“亮度”为零。又如“我认为是A杀死了B”这样的观点,则不是基于亲眼所见的事实而得出,它需要逻辑分析或智力运用的含量——逻辑证明力。因此,证明力的大小与观点亮度的大小具有一定的关联性。

对提出理论的观点,其观点的亮度等级有可能作出具有一定能见度的比较判断。我们可以将“原创性”作为亮度等级的最高标准,据以对观点的亮度等级作出逐次划分。所谓原创性,是一个相对的概念,即指其观点没有或很少与已有观点之间存在承接传递关系。按照这个基本标准来衡量,观点的创新程度可以分为以下几个层级:初级,与已有观点呈级进关系(包括亚初级的对已有观点提出补充证明者);中级,与已有观点呈跳进关系;高级,原创观点(包括全新论域、全新见解和与已有观点呈对立关系者)。

从三个标准相互联系的内在机制来看,观点的亮度不是孤立的。一定程度上说,它是一个不确定因素。有的观点乍看起来很亮,但由于缺乏必要的证明力的支撑,很可能是一种假象;有的看起来很亮的观点则由于证明力的不足而使得其亮度受到削弱;有的看起来亮度较为模糊的观点却由于证明力的不断增强而使得其亮度逐渐变得清晰。因此,观点亮度与证明力度之间的关系尤为密切,前者需要后者的显在或潜在的“可信度”来保证。好比笔者举起一只“标示”为1000W的灯泡,并不能证明这只灯泡就必然能产生1000W的亮度,而必须要有相应的电功率(电压与电流)来为它的亮度作出保证。这个电功率可以是已经传送到的,也可以是“可能”传送到的即潜在的。它可能告诉我们:“我可以使它达到1000W的亮度”。这就是我们对它的证明力的“预期”。

下面以三篇论文为例,对力度支撑亮度的程度作由低到高的具体说明。

(一)《音腔论》

沈洽先生《音腔论》[注]沈洽:《音腔论》,《中央音乐学院学报》1982年4期、1983年第2期。的核心观点是:我国传统音乐中大量存在的音高波动(音腔)是一个“结构”、一个“体系”、一个“有机整体”;它相当于西方音乐“动机”,是形成我国传统音乐整体结构的“细胞”。该观点相对以往的“韵味”论来说,是一个大幅度“跃迁”。乍一看来,亮度极高。

但同样明显的是,《音腔论》很少为我们提供与这种观点相应的显在证明或“预期”证明。

请看《音腔论》对其核心观点——音腔“结构”说,几乎没有提供任何基于音乐形态本体的内在逻辑证明,而更多地借助多方人文学科的外部知识堆砌。其首要证据的“语言”声调成因说实重新陷入了“音乐与语言”关系说之窠臼,并没有取得实质性的进展。所谓语言声调起伏,只可能说明它与音高的波动相关,并不能证明这种音高波动就是一个“结构”。更为关键的是:在音腔“结构”导致中国传统音乐整体结构的形成这个重大结论上,其中间地带也完全是个空白。亦即这种音腔“结构”怎样导致了中国音乐整体结构的形成?《音腔论》对此没有作任何说明,只是下了一个苍白的结论。该“逻辑链”的断裂,与西方音乐“动机”与整体音乐结构之间具有逻辑关联的实证程序完全不可作同日语。这是《音腔论》在显在证明力上的重大缺陷。[注]蒲亨建:《音腔之疑》,《中国音乐》1998年第3期。

另外,从《音腔论》到《描写音乐形态学引论》[注]沈洽:《描写音乐形态学引论》,上海:上海音乐出版社,2015年。出版长达33年期间,沈洽不仅没有对相关质疑作出任何回应,也没有为其“结构”说提供任何新的证据;整整33年后的《描写音乐形态学引论》,不但没有在其原有“结构”说的基础上有所进展,反而呈现出了明显的倒退[注]蒲亨建:《音腔之疑》,《中国音乐》1998年第3期。——其潜在或预期证明力也毫无痕迹可寻。

因此,《音腔论》的核心观点由于证明力的严重缺乏,远未达到它所声称或表面看来的“亮度”。

(二)《楚声今昔初探》

《楚声今昔初探》[注]杨匡民:《楚声今昔初探》,《江汉论坛》1980年第4期。是杨匡民先生首次提出民歌“三声腔”核心结构观念的论文。其中有这样一段表述:

这段关于三声腔的解说,为后来的民歌色彩区理论的发展建立了雏形,奠定了基础。[注]关于民歌色彩区概念,据目前所见,也是由杨匡民先生首次提出。他在《关于民歌问题的补充说明》(《西北师范大学学报》1980年第2期)中有这样一段话:“贵刊1979年第4期《我国目前民族音乐的教学与研究》一文中……我的‘民歌色彩区’的‘色彩’这个词,是‘民歌的地方音调色彩区域’的简称。至目前我仅用于湖北省及其邻省的边境。是根据以下几点来划分的:(1)是当地人的、当地的、传统的音调色彩;(2)不同的色彩是不同地方音调的差异;(3)音调的不同特色的差异在于‘三声腔’的‘声韵’的行腔;(4)音调是历史的演变、地理的分布;(5)音调的分布如彩虹色彩,是逐渐变化的。其规律是两地相距越远,音调的差异越大,反之则越小”。由此可见,杨先生早在1979—1980年间不仅提出了民歌色彩区概念,还对该概念的内涵作出了提纲挈领的说明。对三声腔理论的理据,该文除了以湖北民歌为例作实例分析外,还作了以下理论阐释:

湖北的三声腔声韵,可以归纳为五个类别,并按音程的大小宽窄的特征给予取名如下:

由上可见,三声腔理论的提出,有其较为丰实的理据支撑。但三声腔在证明力上尚存在一些不严谨与不确定因素。

1.不严谨因素

大声韵中的[Fa La Do]与[Sol Si Re]性质上应归为[Do Mi Sol];[Re Fa La][Mi Sol Si][DobMi Sol]性质上应归为[La Do Mi];[Fa Sol La][Sol La Si][bSi Do Re]性质上应归为[Do Re Mi];均无需单列。即使是在具体曲调中出现了由调性所决定的偏音或变化音运用的情况,也应在正声结构与偏音、变化音结构(如[Do Mi Sol]与[Fa La Do],[La Do Mi]与[Do bMi Sol])之间作出层次划分,而不应笼统划一。

杨先生实际上也注意到了这个问题,因此在列出上述五个声韵之后作出了“这些声韵,按其行腔为歌所产生的色彩相近的排列起来就是[Do Mi Sol][Sol Do Re][Re Sol La][La Re Mi][Do Re Mi][Re Mi Sol][Mi Sol La][Sol La Do][La Do Re][La Do Mi]十个类型的归纳”(去掉了一些结构重复、唱名不同者,比原来的18个整整少了8个)。但是没能将此简化思路贯穿始终,实际上同样道理,在这归纳的十类中也应按性质的同异合并为[Do Mi Sol][Sol Do Re][Re Sol La][La Re Mi][Do Re Mi][Re Mi Sol][Sol La Do][La Do Re][Mi Sol La][La Do Mi]六类。

以上只是声韵划分的具体技术处理问题,还不是最重要的。

2.不确定因素

在旋律的有机构成中如何准确地提炼出三声腔,才是我们需要重点关注的问题。

我们知道,在有机起伏的旋律运行中,其核心结构“三声腔”与其他音交织在一起,或隐或显,并非可以轻而易举地捕捉到。三声腔观念的提出,其真正富有创意与具有理论价值和实践意义之处,是提出了一个更深入、更具有普遍意义的思考:在三个音以上的具有更大覆盖面的民歌旋律中,怎样发现、提取这种核心结构?这才是我们更关心的问题。这样的思考不仅具有技术含量,更赋予三声腔观念以深层的含义。

该文提供了五个例释。其中湖北来凤土家族民歌《神歌》仅由[La Do Re]三个音构成,其三声腔结构固非常明显;《巴东跳丧鼓》由La、Do、Re、Mi、Sol五声构成,该文对认定其三声腔为[La Do Re]的依据为何没有作具体技术分析,似乎是根据这三个音的出现频率稍高而得出的结论;《五峰跳丧鼓》《竹枝词》也是同样的情况;湖北天门《薅草歌》由bSi、Do、Re、Fa、Sol、La六声构成,旋律稍微复杂,该文认为是[La Sol Re][Sol Fa Re][Sol Do Re][bSi Do Re]四个三声腔的复合。这样的分析结论就有些缺乏科学合理性了。[注]即一首六声民歌中不可能同时具有四个三声腔,而只可能是三声腔在旋律中发生了转移。

可以说,该文的三声腔观念,还存在一些明显的缺陷(这大概是某种理论“初创”期或多或少都难以避免的缺陷),使得其“亮度”有所逊色。三声腔观念在后来的“核腔”观念中得到了进一步的阐释。[注]蒲亨强:《论民歌的基础结构——核腔》,《中央音乐学院学报》1987年第3期。在笔者看来,三声腔概念与核腔概念实指乃一。两者的不同之处在于后者在更为深入的层面上分析并揭示了三声腔的内在机理。但无论如何,我们必须看到三声腔的原创性价值,它不仅为我们进一步的深入思考打开了首道“阀门”,对后来的民歌色彩区理论的发展来说,更具有重要的奠基意义。

(三)《商核论》《音主新证》(合并分析)

《商核论》《音主新证》[注]童忠良:《商核论》,《音乐研究》1995年第1期。蒲亨建:《音主新证》,《星海音乐学院学报》1996年第1期。相关观点的前期阐述可参见蒲亨建:《宫音音主观念的乐律学悖论》,《交响》1993年第3期;《五度相生律的内在过程与结构本质新探》,《音乐学习与研究》1994年第1期;《乐学与律学关系中的一个疑问》,《中国音乐学》1994年第3期。两文提出了“商音中心”观念,显示了商音在中国音乐结构体系中的“背景中心”地位,它既是对传统“宫音音主”说的重大突破,也是一个具有全新意义的发现。

对上述观点的创新意义,两文有如下提示。《商核论》:“本文所谓的商核(Shang-core),指中国传统音乐中均场内核的核心。……商核的概念……是本文首次提出的”。《音主新证》:

如何验明音主正身? 音主概念的特殊意义何在?对这个牵一发而动全身的基本理论问题,有必要重新展开论证。……一、音主作为超调式的结构中心,它存在于“调”的基础结构“均”之中;从新的“均”结构观念及其逻辑关系推断,音主为商音。二、商音音主观念的建立,能够合理地解释中国调式运用特征的内在发生机制,有效地揭示中西调式异同关系的本质内涵,并与两者音乐实践的基本事实相沟通。三、商音音主观念能够在我国音乐实践中寻得相应的表征。

但我们也必须承认,几乎不存在真正或严格意义上的原创。绝大多数(如果不是所有的话)的理论发现,都有着或多或少、或隐或显的“预兆”。

中国音乐结构中的“背景中心”观念,在两千多年前就出现了某种“先兆”。《国语》中有这样一段话:“王弗听,问之伶州鸠。对曰:‘臣之守官弗及也。臣闻之,琴瑟尚宫,钟尚羽,石尚角,匏竹利制,大不逾宫,细不过羽。夫宫,音之主也。第以及羽。’”[注]王运熙主编:《中国历代名著全译丛书》008卷《国语全译》,黄永堂译注,贵阳:贵州人民出版社,1995年。

这是目前所见的一段首次提出宫音音主观念的文字。按照相关史料,音主即为音阶排列的首音。所谓“第以及羽”,就是由宫音开始顺序排到羽音。古人之所以看重宫音,实际上是基于两点:一是以它为生律之首;一是以它为代表表示调高即均。由上可见,古人之宫音为首的提出,并非真正从实质上认识到了宫音的“背景中心”地位,而主要是从三分损益生律法角度认为其起始音是宫音,并由此作出音阶排列。但在笔者看来,却歪打正着。这个“歪”,就是受律器限制的三分损益法实际上是五度相生原理的一种偏狭应用。[注]蒲亨建:《宫音音主观念的乐律学悖论》,《交响》1993年第3期;《五度相生律之内在过程与结构本质初探》,《音乐学习与研究》1994年1期。古人的这个“偏狭”,虽然没有准确地抓住“起点”,更没有真正意识到有个“背景中心”的存在及其本质内涵,却不能因此完全抹杀这种最初认知可能蕴含的潜在意义。虽然在二千多年后的今天,我们对音主身份的判断已发生了重大变化,并认识到了它的深层含义,但“音主”观念最初“萌芽”之本身的价值,远远大于其认知的失误。没有这个“萌芽”的启发(尽管现在看来它很肤浅),我们也许难以发现有一个“背景中心”的存在,今天我们对“音主”身份的重新认知也将可能遥遥无期。

二、证明的力度

所谓证明的力度,是指证明某种观点及其理论所需要达到的逻辑推力或丛证合力。证明力度的大小或有无,可以支撑、削弱乃至抛弃一种观点;反之,对一种观点的反证力度的大小或有无,也可能得到相反的结果。

证明的力度可以表现为两个方面:一是一以贯穿的前后推力;二是数方丛证的左右合力。前者通过环环相扣的逻辑链条直趋目标;后者通过数条路径的合围向目标收拢。在音乐研究中,既有以其中某一方面累积证明力度的情况,也有各有侧重地综合运用两种证明力度的情况。一般来说,在音乐形态学研究中,更偏重前者,辅以后者;但即使是后者,如果是理论的证明(而不是事实的证明),仍然要或多或少地借助逻辑思维的内力推进,而不是仅通过事实堆砌的重力积压来捕获目标。

具言之,证明的力度可以粗略分为两种不同的情况。一是事实证明的力度,一般来说,用“事实”来证明的观点往往是“事实的观点”。如“A是存在的”这样一个观点就是一个“事实的观点”,可以用“我看见了A”或“我们都看见了A”这样的一个事实或多个事实的力度来证明。二是理论证明的力度,一般来说,用理论来证明的观点既可以是“事实的观点”,也可以是“理论的观点”。如“我认为A是存在的”就是一个“理论的观点”,所谓“我认为”,就需要借助逻辑分析的力度来证明。

如果一种重大的理论观点长期未获得有力的证明,有两种可能:一种可能是尚需假以时日,等待新的证明的出现,特别是在提出之后处于或断或续争论状态中的重大理论观点(如同均三宫理论,详见后文);另一种可能是,它是一种错误的理论观点,没有新的证明的希望,特别是在提出之后证据链断裂、长期处于冷寂状态中的重大理论观点,[注]此处之所以强调“重大理论观点”,是因为还存在大量平庸乏味的理论观点。后者尽管可能是正确或错误的,但由于其缺乏价值、不具有影响力,故很少甚至不会引起关注。属于后一种的可能性极大。

证明的力度是一个活跃的动态因素。它的大小,往往取决于观点的亮度与大小的“预期”(这里笔者加上了观点的“大小”这个参数,[注]不同观点之间,既有亮度之差,也有“大小”之别。观点的大小,显然不是评价论文质量的要素。但往往较大的观点,需要“更多的”证据。这个“更多”,一般来说并不是指需要更大的逻辑证明力(它并不比证明一个小观点需要的逻辑证明力更强),而是可能需要更多的“丛证”。特别是对于下面分析的于润洋先生这篇论文的观点(这个观点比较“大”)的证明来说,附加这个参数有其特殊的意义。乃因它与某些观点的“特点”有一些关联,详见前文相关论述及下面将要分析的第一例),因此与观点的亮度之间具有某种互动关系。

下面以三篇论文为例,对“证明的力度”作具体说明。

(一)《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》[注] 于润洋:《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》,《音乐研究》1993年第2期、第4期。

这是于润洋先生的音乐学分析名篇。就笔者的理解来看,这篇文章的核心价值不是它的观点的亮度,而是它的证明的力度。关于该文的观点或“亮点”,在最后一部分“评价问题”中有总括性的描述,兹节录如下:

按我的理解,音乐学分析则应该是一种更高层次上的具有综合性质的专业性分析,它既要考察音乐作品的艺术风格语言,审美特征,又要揭示音乐作品的社会历史内容, 并作出历史的和现实的价值判断,而且应该努力使这二者融汇在一起,从而对音乐作品的整体形成一种高层次的认识。……恩格斯写给斐·拉萨尔的一封讨论后者创作的历史悲剧《弗朗茨·封·西金根》的信中,提出了这个问题,认为从美学的观点和历史的观点出发评论一部文艺作品是“最高的要求”而且在这封评论这部悲剧的信中出色地运用了这种方法。我认为这种美学的、历史的批评方法,不仅在文学研究和批评领域中被证明是正确的,而且我相信在音乐研究和批评的领域里也同样应该是正确的,尽管长期以来,这种方法在这个领域中并没有真正充分地得到运用。遗憾的是,近年来由于各种原因,在文艺理论和批评界这种批评方法被忽视,甚至被冷落了。似乎在艺术中只有对形式因素的研究和批评,即所谓的从内部的研究和批评才是真正的艺术研究和批评。这种倾向对我国文艺理论的发展显然是不利的。音乐理论界不应该盲目地跟着这种时髦、肤浅的主张走。……音乐学分析中如何运用社会一历史批评的方法, 这还是一个需要认真探索和实践的问题。

节录中第一段文字中的“音乐学分析则应该是一种更高层次上的具有综合性质的专业性分析”,应该说是该文基本观点。 随后引用的恩格斯的话,表述的也是同样一种观点。这样看来,这个观点确实很“大”却并不很“亮”,甚至显得有些空洞。[注]至少在音乐学界,认为综合的、“跨学科”的研究方法属于“高层次”研究方法的观点由来已久(虽然这种看法是从文化学界引进的)。但这种观点长期以来却缺乏强有力的证据支撑,似乎它不言而喻、不证自明。直至现今,音乐人类学者们一直在照这样的方法做,其成果洋洋大观却乏善可陈。笔者在《音乐人类学本事初论》(《黄钟》2009年第3期)一文中曾谈到:“普遍认为,跨学科方法研究水平高于单一、专门研究途径。往往视所谓‘传统’的单一视角研究已然过时、低级,而若要使得研究课题的纵深进展,非运用不同学科知识的云集合力,便难以完成”。因此,该文的核心价值,主要不是提出了这样一种观点,而是从“音乐学分析中如何运用社会-历史批评的方法”这样一个“需要认真探索和实践的问题”上来证明这样一种观点。

无论我们是否完全同意“综合性的分析”对其他音乐学研究领域来说也是一个“高层次的认识”或“最高的要求”(这个问题笔者在下面分析童忠良先生的论文时将谈到),但必须承认:“综合性的分析”是音乐研究的一个重要方法和途径。音乐学界并非没有意识到这一点,而是大多没有真正扎扎实实地做到这一点。

于润洋先生这篇文章的主要发力点,就是以瓦格纳的这部作品为例,运用“社会-历史”的“综合性分析”方法,来努力证明上述观点。也正是通过他的证明,使得类似观点的“空洞”得以填补。从这个意义上说,这种填补量的大小,就好比“电功率”的大小,成为支撑其观点“亮度”的动力。

在观点的证明过程中,该文主要运用了丛证的方法,其中也渗透了逻辑思维的方法,因此显示出较强的证明力度。兹评价如下:

文章在第一部分“音乐本体的艺术分析”中,对该作品进行的全面技术分析包括《前奏曲》和《终曲》。《前奏曲》的分析包括:1.三个音乐主题;2.重要表现手段——和声的风格特征;3.总体结构问题。《终曲》的分析包括:1.音乐的表现性质;2.音乐动机和整体结构;3.调性与和声的处理等方面。其过程贯穿了以下的认识:

瓦格纳在和声上走到这一步不是偶然的,有它的历史必然性。……瓦格纳半音和声的形成以及它在西方和声发展史中所占的重要地位,其根本原因,除了瓦格纳个人的艺术独创才能之外,主要有两个方面。一是外部的原因,即十九世纪中叶西欧社会生活、精神生活,它对艺术提出的新的要求为音乐技法的突破准备了充分的土壤。一是内部原因,即欧洲音乐的和声语言自身发展的内在规律和趋向,推动着瓦格纳半音和声风格的成熟。从这个角度看,它是西方音乐和声风格历史发展的必然结果。……在瓦格纳看来,序曲只能是整个剧作的一个有机组成部分,应该服从戏剧音乐这一整体,而不能独立于这个整体。……在西方歌剧发展史中,这种观念的形成是经历了一个过程的。

文章据此思路对瓦格纳这部作品在创作理念、方法与手段的形成进行了外部成因与内在历史逻辑延续性的深入分析与解读。文章在第二部分“音乐内涵的社会历史分析”中提出的问题是:“音乐所体现的这个精神过程以及更深层的意蕴,如何从社会、历史的高度上得到解释。对于真正的音乐分析来说,这应该是必须回答的问题”。并在第一节通过社会、历史的分析方法得出以下结论:“(在歌剧《特里斯坦与伊索尔德》中)瓦格纳用异常丰富、极富创造性的音乐语言,表达了他当时种种的生活感受和体验”。(它是)“一个19 世纪50年代德国艺术知识分子的精神生活、物质生活、感情生活的曲折、独特的体现”。

在文章最后一节“评价问题”中,该文“通过本文前面所作的一系列分析”,得出如下的结论:

这部歌剧以音乐——戏剧的手段,真实地反映了在19世纪50年代德国后期, 一位经历了在精神、物质、感情生活中一系列危机的艺术知识分子的内心体验,以及他对社会生活的深刻感受和认识。而这部《前奏曲与终曲》则以一种独立的交响音乐的形式, 高度精练地概括了整部歌剧的内涵。……在瓦格纳的全部创作中,这是一部最具有自我体验性质的作品……提高到音乐美学的层次上来看, 《特里斯坦与伊索尔德》无疑是某种特定的音乐观的产物。

于润洋这篇文章,就是通过运用技术的、社会的、历史的等多角度、多层次的材料、方法、手段的丛证合围并渗透不同程度的逻辑思维方法来证明其观点,由此显示出其较为强劲的证明力。

(二)《论汉族民歌近似色彩区的划分》[注] 苗晶、乔建中:《论汉族民歌近似色彩区的划分》,《中央音乐学院学报》1985年第2期、第3期。

这是一篇主要运用丛证法来积累证明力度的论文。该文意欲证明的是“民歌的地域性特征(色彩区)具有其赖以形成的多重原因”这样一个观点。对论文的基本立意,该文有如下描述:

特别是汉族民间音乐, 由于有数千年的积蕴, 各地音乐风格、品种的多样和差异, 其分布与区划呈现出纷杂, 多变的局面。那么, 汉族民间音乐的分布结构与状貌究竟如何? 它同自然社会、经济及文化历史等因素有什么联系? 到底应以什么为划分依据? 如何划法?等等, 就成了一系列值得探讨的问题。

也就是说,在作者看来,民歌色彩区的形成,其原因不是偶然、单一、个别的,而是“与其诸背景即地理、文化、语言的区划”等多重因素相关联。从这种基本认识出发,文章第一部分分别从地理背景、文化背景、语言背景、社会背景、人口变迁与民歌的传播等方面展开全面的论证。文章第二部分色彩区划分的具体操作,除增加了其他音乐形态参数外,其主要参数则运用了杨匡民的三声腔观念。如:

大多数仍以某种三声腔为骨干……(一) 多种形式的单一“三声腔”运用,是最普遍的音调现象……(二) 两种三声腔的并置或混合……由“三音”一组的级进型乐汇,又是大多数民歌旋律的基础……其中最普遍的是“La Do Re”(小三度加大二度)这一音列及其延伸,常成为其音乐思维的核心。

从中可见出其色彩区划分理念与杨匡民“三声腔”理念之间的明显继承关系。

先看第一部分。在“汉族民歌分布的地理背景”一节中,文章认为:“地理条件对一个民族的文化的形成与发展,是一个带有根本性的因素”。其解释是:

我国地理的总体特征是:北方的地理构成因素较单一,因而分成两大片;南方的地理因素较复杂,形成许多“块”。在这种背景的影响下,民歌的分布也就自然成为北方区域少而大,南方区域多而小;北方区界较分明,南方区界互有交插;北方体裁歌种少,南方体裁歌种多的局面。

该地理因素的复杂性与民歌延伸度大小之关系的宏观结论,虽缺乏“显性”证据,但在基本道理上还是可以说得通的。

在“汉族民歌产生的早期古代文化背景”一节中,文章认为:

依赖于不同地理环境而形成的一系列氏族文化中心及其在面貌上的多类型、多变体特征,是我国古代文明起源阶段的一种客观存在,它生动地反映了原始时代文化的丰富性和多样性,同时也深刻地影响了后世文化的发展。我们的民族文化,正是在这种既有“区域性”又有广泛交流的过程中,形成了自己的特殊体系。也正是在这样一个早期文化背景之下,民间歌曲从一开始即带有特定的地域性和多类型多歌种、多变体等特征,为后世民歌的流传分布奠定了基础。

该部分对氏族文化中心及其特征的形成依赖于不同地理环境的结论,则稍嫌牵强。在笔者看来,地理环境与文化特征之间恐怕很难说有直接的“依赖关系”。如果说有的话,也是间接、模糊而不确定的。

可见,上述两节的分析由于带有宏观论说的性质,虽不无道理,却与各民歌“色彩”的具体特征隔了一层,因而其结论并不十分清晰。

在“汉族民歌分布的语言背景”一节中,文章认为:

民歌与方言有着某些极大的相似之处: 一种方言,它的使用和流通,有相对稳定的地域范围;在这个范围内,它是人们传递信息的重要工具。从本质上说,民歌也是特定流传范围的群体中一种特殊交流手段。在某些方面,它与方言类似,紧密地联系着这同一地区的人们,并且从思想、感情文化、习俗、心理素质等方面,都对于人们起着一定的作用。由上可知,方言的区划显然对于民歌的区划有着重要的关联。

这个观点早已为音乐学界所公认,但作为严格的学术讨论,我们似应对之作出更加明确的指认:两个地区的民歌(特别是相邻地区),是否其语言的差异与民歌音乐的差异具有某种实实在在的对应关系?特别是当我们注意到音乐的内在构成的规律性与语言声调连接的非规律性这个事实,提出这样的问题就很有必要了。在笔者的观察中,贵州汉族民歌与四川汉族民歌的异同特征,就很难在语言差异上得到确切的证据。当然不是说这样的结论是错误的,而是说仅仅凭音乐与语言之间存在着联系是不够的,它并没有给我们提供更多的新鲜信息。笔者要指出的仅仅是这一点。

在笔者看来,证明力的大小往往不仅仅与结论的正误相关,也与所得结论的清晰度乃至明确性相关,这就是逻辑性思维的强弱所带来的必然差异。将上述证明与前述于润洋的证明作一比较,即可或隐或显地见出这种差异。

文章后面的“汉族民歌分布的社会背景”与“汉族人口变迁与民歌的传播”两节中的描述,也是同样的情况。

总的来看,该文多个证据(尽管有不少是模糊的证据)丛证的合力无疑是一种强化证明力的手段,但由于各个证明的逻辑性的弱化,也不同程度地削弱了这种证明力。

(三)《论我国民族音乐的数列结构》

与上列两文不同,《论我国民族音乐的数列结构》[注]童忠良:《论我国民族音乐的数列结构》,《中央音乐学院学报》1987年第2期、第3期。是一篇几乎纯粹依靠逻辑证明力确证其观点的范文。文章开篇对其观点的新颖性作了以下概括:

在曲式世界中, 除众所周知的匀称型方整结构外, 还存在着一种与之并列的长短型数列结构。按照数列性原理, 我们不是将这些不匀称结构看成一团杂乱无章的任意凑合, 而是确认它们具有同偶然的不确定性显然不同的特点。这种独立的曲式结构体制, 隐藏着一种精确的规定性与严密的数理逻辑, 并在我国民族音乐中发展到相当规范化的高度。

也就是说,该文对曲式结构分析中“除众所周知的匀称型方整结构外的”的另一种“大量存在的与之并列的长短型数列结构”的结构规律作出了创新性的发现。

该文的思维论证形式简洁、逻辑严密,体现为线索清晰的三个层次、两大类型(等差数列与等比数列)、三个原则(数列同步原则、对称渗透原则、偶数组合原则)、八种模式(递增式、递减式、加减式、周期式、分割式、变序式、累加式、单元式)。三个层次呈由简至繁的逻辑延伸线索,既联系紧密又不失其丰富内涵,具有较为全面的覆盖范围(对我国民族音乐中的长短型结构来说),[注]需要提出的是,该文所提出并加以逐项分析的实例相当丰富,达27首。更应注意的是,从这27首谱例与其所欲证明的各项理论指标来说,基本上各各对应,很少有重复叠加的现象(即避免了我们经常看到的为证明一项指标堆积大量谱例的现象),由此可见其实例选择的质量与分析的严谨,这也从另一个侧面显示出其逻辑思维的力度。因而显示出其强大的证明力。

该文思路如此简洁、逻辑如此严密,笔者几乎没有更多的话要说。

童忠良先生这篇论文,实际上隐含着笔者在前面分析于润洋先生的论文中所提到的一个问题:对文艺作品的分析与研究来说,是否仅仅是“综合性的分析”才是一个“高层次的认识”或“最高的要求”?是否仅仅是“具有综合性质的专业性分析”的“音乐学分析”才是“一种更高层次上的”音乐学分析?[注]“综合性”的“专业性”一说似有不通。在笔者看来,综合性的分析与单一性的分析都可能达到“高层次”或所谓“最高要求”(后者如童忠良的范作即是一例),也都可能沦为“低层次”研究(如我们已看到的当下大量的音乐人类学文论与一些肤浅的形态分析文论)。因此,“综合性”与“单一性”研究方法本身并非衡量研究水平高低的标准。极端的例子如数论的分析就不是运用综合性的分析方法。在笔者看来,它至少不适用于音乐形态学分析(除非把音乐形态学排除在音乐学之外)。可以想象:它是否在其他学科(包括其他音乐学学科)及其他问题的分析中均有效,也很难说。[注]如对哲学或美学的某个观点的证明,便可能采用逻辑演绎的方法而不一定是综合归纳的方法;对某种源流关系的观点的考证,既可以运用综合归纳的方法也可以运用逻辑演绎的方法;如此等等。我们很难说其中哪种方法的要求是“最高的要求”而另一种方法的“层次”更低。详见下文。固然,于润洋先生运用该方法对其观点的证明(应该也还有大量类似观点或其他观点的证明)令人满意,这一点不可否认。

关于这个问题,笔者引用童忠良先生为《赵宋光文集》所作的序中的一段话,应该是有别有意味的:

音乐形态的研究,如果没有坚实的数理逻辑的功底,是难以进入深层的。……这可能是由于我和宋光同志都曾在青年时代浸润于德语文化的理论思维营养液中,都以那种严谨抽象的逻辑思维程序为自己的治学习惯。……那些深层次的东西,都可能被某种秩序井然的自然法则支配着,都有可能被我们运用数理逻辑的武器从不同的角度加以认识。从理论上讲,音乐作品的艺术性,当然是以感性的亲切性和感情的震撼性取胜的,但既要创造美的精品,在那显层的感性与感情背后,必定不会没有潜层的理性和逻辑。[注]赵宋光:《赵宋光文集》(第一卷)“序”,广州:花城出版社,2001年。

三、理论的深度

所谓理论的深度,是指所提出的观点所蕴含的理论容量或达到的理论层次。因此,它相对于观点的亮度和证明的力度来说,是一个较为稳定的因素。

理论的深度可大致分为两种不同的情况。一种是基于某种事实的观点的理论深度,一般来说,基于事实的观点很少或不含有理论的成分,故缺乏或没有理论深度;一种是基于某种理论的观点的理论深度。一般来说,基于理论的观点具有与其理论容量或理论层次相对应的理论深度。如某首民歌是宫调式或某个地区的民歌多为宫调式这样的观点,就是一种事实的陈述。尽管后者乃基于更多的事实而得出,具有更大的覆盖面,但仍然是直接由现象得出结论,其事实陈述的基本性质不变,因此都同样缺乏理论深度;另如,某首民歌具有宫调式的某种机理特征或某个地区的民歌具有宫调式的某种机理特征这样的观点,就是一种理论的表述。但前者只是对个体特征的单一分析结果,具有较小的理论容量;后者是对多个个体特征分析之后抽绎出来的整体特征,具有更大的理论容量,因此后者较前者更具有理论深度。

鉴于上述,我们所说的理论深度,主要聚焦于理论观点的深度分析。

所谓理论的深度,是指建立的理论在整个理论体系中所处的层面。粗略地划分,可以分为底层、中层、表层三个层面。一般来说,三个不同层面具有不同的“理论形态”特征,居于底层的理论往往偏于抽象、简单,居于表层的理论往往偏于具象、复杂。这种特征也往往决定了其理论的解释范围(覆盖面)的大小,越靠近底层、越抽象简单的理论的解释范围(覆盖面)越大。

由于理论的深度往往与其解释范围的广度相对应,因此,对隐性的理论深度的衡量,我们往往也可以通过显性的解释面的大小来作出层级划分。

下面以三篇论文为例,对理论的深度作具体说明。

(一)《中国传统音调的数理逻辑关系问题》(同均三宫理论)

黄翔鹏先生《中国传统音调的数理逻辑关系问题》[注]黄翔鹏:《中国传统音调的数理逻辑关系问题》,《中国音乐学》1986年第3期。这篇文章以提出富于创见的同均三宫理论而著名。它对我国传统音乐中沿袭已久的三种七声音阶观念:新音阶、古音阶、清商音阶的结构内涵作出了系统的分析与高度抽象的概括。其理论深度主要体现为两个方面:首先,音阶是旋律构成两大要素之一(除节奏要素外的)音高结构的基本骨骼或底层构架。三种七声音阶虽不是我国传统“音阶”的全部(尚有五声、六声等音阶形式),但七声音阶是音阶结构的“最终”完成式,可以说它包容了其他音阶形式。因此,对三种七声音阶的研究本身,既具有其历史沉积的厚度,也具有包容其他音阶的宽广度(覆盖面)。其次,同均三宫理论超越了对三种七声音阶各自为政的研究视野,将三者纳入一个整体的系统框架予以全面观照,力图通过对其间有机联系的发现,揭示其内在本质,因而显示出其深刻的思考深度。

这种深刻的思考深度,一方面与“同均三宫”崭新观念的高度相呼应;另一方面,也对其证明力度提出了非常高的要求。“同均三宫”学术争鸣之所以成为居中国音乐研究中最前沿的重大课题,“其所涉及问题的深度和广度以及所产生的学术影响,为当代中国音乐史所仅见”[注]《“同均三宫”问题笔谈》“编者按”,《音乐研究》2003年第4期。,至今逾27年迟迟未决,[注]如果从该理论发表之日算起(《中国音乐学》1986年第3期),迄今已32年;如果从首次对该理论提出质疑之日算起(《传统七声音阶三分说证伪问题的提出》,《音乐艺术》1990年第4期),迄今已27年。解决这个问题的难度如此之大,不仅仅是一个乐学逻辑求证的技术问题,也与相关史料的考证、乐调实际查证等问题相关,由此显示出该理论非同一般的理论深度(关于这一点,在下面第三个例子的分析中还将谈到)。

(二)《乐学与律学关系中的一个疑问》[注] 蒲亨建:《乐学与律学关系中的一个疑问》,《中国音乐学》1994年第3期。

该文的理论深度主要表现在:以五度相生原理为例,对长期以来乐学理论的内涵一直处于苍白状态的现状作出了重要的填补,在一定程度上解决了乐学与律学关系的失衡状态。

长期以来,在我国的乐律学研究中,绝大部分的研究文论专注于律学研究(可以说是我国“乐律学”研究的一大传统),[注]如自春秋时期管子《地员篇》三分损益法始,历经汉代京房六十律、南朝钱乐之三百六十律、何承天新律、南宋蔡元定十八律直至明朝朱载堉的十二平均律理论,主要专注于律学理论或律学应用问题。对乐学的研究十分薄弱。以致将律学的地位拔高至乐学问题必须借助律学分析才能达到最终确认地位。[注]参见童忠良:《论我国民族音乐的数列结构》,《中央音乐学院学报》1987年第2期、第3期。直至20世纪末21世纪初,乐学理论研究逐渐引起关注,原“律学学会”的名称开始产生争议,出现了“律调学会”与“乐律学会”新的提法。该文的研究,即以揭示五度相生原理丰富的乐学内涵为据,对乐律学之层次关系问题作出了全新的认识。

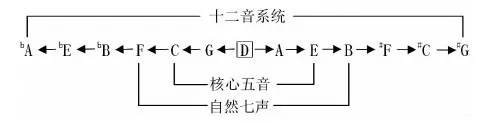

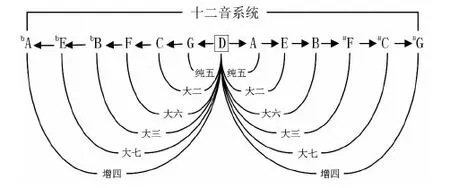

该文的理论深度,主要体现为对五度相生原理之乐学内涵在以下三个方面的纵深挖掘。

1.系统、丰富的音体系生成原理

图1

2.音程、调性亲疏关系的基本原理

图2

3.调式色彩特征的内在机制(用简略图表示)。

图3

上述描述,揭示了五度相生原理之丰富的乐学内涵,体现出五度相生原理的乐学本质,从而显示出其理论挖掘的深度。

(三)《关于同均三宫的论证问题》

该文认为“同均三宫”(理论)“涉及到中国音乐体系之全局和根本, 需要对其作出正、反两方面的论证”。作者在提出该理念后,“从史学依据、乐学逻辑、乐调实际三个方面”予以全面阐述,并“在对各种观点、材料进行分析、概括的同时,系统地表明了自己的看法”。[注]杨善武:《关于同均三宫的论证问题》,《中国音乐学》1999年第1期。

在笔者看来,该文所体现的理论深度,主要表现为两个方面:1.客观全面性。作者作为“同均三宫”理论的反方,并非一味主张单方面的观点与见解,而是持冷静公允的态度,认为对该理论的研究,既需要证伪方,也需要证实方双方证据的碰撞与交流,才有可能使得问题的讨论既不偏一一隅而步入正轨,才可使得双方论据的“集合”而显得更加充实,这种正反“互动”理念,也是一种富于“动态”的学术发展观,有利于推动相关研究的进程。从这个意义上说,其理论具有较为客观的全面性;2.完整系统性。作者提出:必须从纵向的史学依据考证辨识、严密的乐学逻辑分析演绎、横向的大量乐调实际查证三方面合围,才有可能从根本上解决这个问题,并对此理念进行了较为详实的论证。因此,其理论具有较为完整的系统性。

四、上列九例的“三个标准”全方位描述

本节对该九例的三个标准不作详细的量化分析[注]关于具体的定量分析,留待进一步讨论。,只归纳其基本要点,作简要的“定性”描述。

(一)《音腔论》

1.观点亮度:提出“音腔”是我国传统音乐的基础结构的重要观点。但其亮度受到证明力缺乏的削弱。

2.证明力度:其首要与基本论据是音本体之外的“语言成因”说,明显缺乏证明力度。

3.理论深度:(1)该理论的阐释对象乃我国传统音乐中较为常见的“音高浮动或游移”现象,具有较广的覆盖面[注]理论的深度往往与其解释面的广度相对应。;(2)该理论提出“汉语语言”是“音腔”赖以生成的“深层”原因,并认为:“从音乐结构的角度来看, (‘音腔’)是大结构模式中的小结构模式。”试图从基础理论层面来解释“音腔”的本质特征问题,但其多借助人文学科的知识来予以解释,内容有嫌驳杂与飘浮。

(二)《楚声今昔初探》

1.观点亮度:首次提出民歌的基础结构“三声腔”与民歌“色彩区”观念。

2.证明力度:运用归纳法提炼出湖北多地民歌中的“三声腔”核心结构,但在归纳提炼方法上存在着一些不确定因素。

3.理论深度:其大、小、宽、窄、中五类声韵的划分具有较为完整的体系构架,揭示了湖北大部地区的各区域性典型特色,并为后来全国范围的民歌色彩区划分奠定了基础。

(三)《商核论》《音主新证》(合并评价)

1.观点亮度:两文提出了“商音中心”观念,显示了商音在中国音乐结构体系中的“背景中心”地位。它既是对传统“宫音音主”说的重大突破,也是一个具有全新意义的发现。

2.证明力度:在对五度相生原理双向相生自然客观规律准确理解的基础上,发现了商音的核心(或背景中心)地位,由此线索,得出了五度链十二音“两极相合”(童忠良语,蒲亨建称之为“完形结构”)的本质结构规律,继而揭示了其与中西调式结构之间的内在联系,并辅以实例证明。

3.理论深度:在深层结构本质之基础上揭示了中西音体系的基本构成,并延及中层乃至表层的音乐结构及表现特征,形成了一个体系化的认识框架。[注]蒲亨建:《商音中心理论的解释空间》,待刊。

(四)《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》

1.观点亮度:提出“音乐学分析应该是一种更高层次上的具有综合性质的专业性分析,从而对音乐作品的整体形成一种高层次的认识”的观点。

2.证明力度:以代表性作曲家瓦格纳的代表性音乐作品歌剧《特里斯坦与伊索尔德》前奏曲与终曲为例,运用多项参数指标丛证并兼具逻辑思维的分析方法。

3.理论深度:其理论具有既包含考察音乐作品的艺术风格语言、审美特征,又揭示音乐作品的社会历史内容,并努力将二者融汇在一起的多层次容量。

(五)《论汉族民歌近似色彩区的划分》

1.观点亮度:该文提出“汉族民歌近似色彩区的划分,这些色彩区的划分与自然、社会、经济及文化历史等因素存在着联系”的观点。这种观点是在杨匡民“三声腔”及其“色彩区”观念上的一种进展。

2.证明力度:从“汉族民歌分布的地理背景”“汉族民歌产生的早期古代文化背景”“汉族民歌分布的语言背景”“汉族民歌分布的社会背景”“汉族人口变迁与民歌的传播”五个方面对其观点作了不同程度的丛证。

3.理论深度:较之杨匡民先生的三声腔与色彩区理论来说,该文所论及的覆盖面更广,运用的比较参数更多,对民歌色彩区的形成原因的阐释更加深入。

(六)《论我国民族音乐的数列结构》

1.观点亮度:该文对曲式结构分析中“除众所周知的匀称型方整结构外的”的另一种“大量存在的与之并列的长短型数列结构”的结构规律作出了崭新的发现。

2.证明力度:“采用比较的方法, 以大量的实例, 从等差数列与等比数列的两大类型、三个原则以及八种模式等诸方面, 对数列结构理论作较全面的论证”,逻辑严密、理据充分。

3.理论深度:该文透过曲式结构的表象层面,深入其内部机理,揭示其“隐藏着一种精确的规定性与严密的数理逻辑”。其解释范围虽未涵盖全部或大部分曲式结构,却可谓占据了曲式结构的“半壁江山”,这种解释面的广度迄今为止在音乐形态学研究中亦属罕见。

(七)《中国传统音调的数理逻辑关系问题》

1.观点亮度:该文首次提出“同均三宫”理论,首次对三种传统七声音阶作出了基础理论层面的全新解说。

2.证明力度:同均三宫理论将三种七声音阶纳入统一的七声框架中予以观察,其理论构建具有基础理论思维特质,超越了以往的现象学分析层面。其缺陷在于:七声“均”的音列式具象表述未能准确显示其基础结构的本质;[注]黄先生将七声“均”用C D E F G A B的音列式结构显示,这种表达式具有与调式音阶结构相类似的“具象”特征,没有作出不同“结构层次”的区分,因此不能反映基础结构的特殊本质。笔者认为,实质上作为基础结构的“均”,应以五度链形式显示:F C G D A E B。在该理论的支持者童忠良的《商核论》及其相关论文中,也采用了与笔者相同的五度链表达方式。在同均三宫理论的具体阐释上,乐学证明力度较弱,多以律学的精密数据为证,有偏离同均三宫之乐学本质之弊。

3.理论深度:(1)三种七声音阶虽不是我国“音阶”的全部,但七声音阶是音阶结构的“最终”完成式,从某种意义上说,它包容了其他音阶形式,因此,同均三宫理论解释面较为广阔;(2)同均三宫理论,是对三种七声音阶从基础理论层面上的深入辨析,具有基础理论的“抽象”特质。

(八)《乐学与律学关系中的一个疑问》

1.观点亮度:首次提出“乐学是律学的基础”这一崭新观点,与“律学是乐学的基础”这一通行观点截然对立。

2.证明力度:运用逻辑思维的分析方法,以五度相生原理的基础音程“纯五度”的乐学定量特征为基础,顺应其“双向相生”的自然规律,演绎出五度相生原理的乐学内涵,形成了一个严密、完整的逻辑链。

3.理论深度:揭示五度相生原理乃“系统、丰富的音体系生成原理;音程、调性亲疏关系的基本原理;调式色彩特征的内在机制”的丰富乐学内涵。

(九)《关于同均三宫的论证问题》

1.观点亮度:提出对“同均三宫”(理论)的研究“需要对其作出正、反两方面的论证”、并 “从史学依据、乐学逻辑、乐调实际三个方面”进行系统研究的观点。

2.证明力度:从“史学依据考证”“乐学逻辑求证”“乐调实际查证”三个方面对上述观点进行了翔实的论证。

3.理论深度:其理论具有较为客观的全面性与较为完整的系统性。

余 论

综上所述,学术论文价值评价的三个标准,并不是孤立的存在,它们之间既相互独立,又相互联系,共同合成了一个有机的整体。观点的亮度,需要证明力度的“流量”支撑;证明的力度,需要观点亮度的“明暗”呼应;理论的深度,需要观点亮度与证明力度的“容量”充实。相对来说,“亮度”与“力度”较为活跃,它们之间存在着某种互动关系;而“深度”则较为沉稳,它一般是“亮度”与“力度”之互动平衡态的量度。

鉴于此,学术论文价值评价的三个标准,在具体应用中可采取静态与动态两种方法来进行具体操作。

所谓静态的操作方法,是三个标准独立操作。即分别对论文的“亮度”“力度”“深度”进行单独评价,然后合计三个单项的总分[注]关于定量评价,是一个具体技术操作方法的设计问题。笔者曾在初稿中提出了相应的定量处理办法,并对该九例进行了定量打分。但这个问题涉及到精确度的问题,故本文暂时删除了该部分内容,留待下一步讨论。,从而对论文质量作出整体评价。这种操作方法比较简单“粗暴”,属于比较粗浅的评价方法,适用于一般水平的评价者与被评价者,具有较广的适应面。它虽难免产生一些可能的误差,但由于有三个基本标准的定位,其所得结论应该不会相去甚远。

所谓动态的操作方法,即本文所尝试的将三个标准相互联系的操作方法。这种操作方法相对静态的操作方法更为科学合理,所得出的评价结论质量更高。即它与前者的差异,不仅仅是对学术论文质量评价在计量上的准确度的差异,更是对学术论文质量评价在认识上的深刻度的差异。故对评价者的认识水平提出的要求更高。由于在具体实施过程中受上述及其他不同条件的限制,故两种操作方法都具有各自的应用范围与实用价值。

关于创新性理论的价值评价,还有一个影响力的判断问题。即“封闭性”“开放性”“停滞性”成果的判断。如童忠良的《论我国民族音乐的数列结构》,由于其论证缜密(即证明力较强),没有太大争议,可基本确认其可靠性,即属“封闭性”成果;黄翔鹏的同均三宫理论,由于其影响较大,但证明力稍弱,未能得到确证,故引起热烈而持久的争论,对相关学术的发展具有较大的推动力,即属“开放性”成果;沈洽的《音腔论》之音腔结构说的提出,由于缺乏较强的证明力,故长期悬置[注]自1982—1983年发表至2015年相关专著《描写音乐形态学引论》出版的32年间,只有一篇文章对其提出针锋相对的质疑,作者没有作出任何回应。,属“停滞性”成果。因此,从现实的影响力评价来说,“开放性”成果居首,“封闭性”成果次之,“停滞性”成果靠后。

当然,“封闭性”成果与“停滞性”成果,也可能在多年后被重新提出而进入人们的研究视野,[注]参见蒲亨建《音腔揭秘》(《中国音乐学》2018年1期)对“音腔”实质内涵的重新解说。从而再次显露其生机。但这种后续的“影响力”难以预期,可以暂不将其纳入现实的评价体系。因此,现实的学术论文价值评判,仍应主要按上述三个标准实施。

本文对学术论文的价值评价,只是选取一些较为重要或具有一定影响力的例证为分析对象,分别对之进行局部、初步的定性评价。因此,其旨在建立一种基本的分析思路,尚未论及相应定量标准的精确制定。其基本思路与分析方法是否对其他不同水准、不同研究方向甚至不同学科领域学术论文的评价均有效,也需要进一步讨论。在笔者看来,对不同水准的学术论文来说,大概只是评价刻度升降的差异:一般而言,随着论文学术水平的降低,含金量的减少,我们对其价值评价的难度也随之降低。一篇价值很低的论文,很容易一眼看穿,甚至无需评价。对不同研究方向、不同学科领域来说,也许只是证明“工具”选取的差异:如在自然科学研究领域中,更多地强调逻辑推力;在人文学科研究领域中,更多地强调丛证合力。音乐理论研究的一个重要特色,在一定程度上,不妨说是横跨了自然科学与人文学科两个领域。如音乐形态学,更多地与自然科学相连;音乐史学,则更多地与其他人文学科重叠,如此等等。这种现象,在前面的例证分析中也可以略见一斑。至于对观点亮度与理论深度的考量,诸学科之间应无明显的区别。