公民逝世后器官捐献激励的伦理学思考*

2019-06-12于兰亦邱仁宗翟晓梅

于兰亦 邱仁宗 翟晓梅

1 前言

移植器官供需失衡是现今绝大多数国家器官捐献移植领域的困境。以我国肾脏移植情况为例,根据《2017年国家医疗服务与质量安全报告》[1]统计,血液、腹膜透析的在透患者(例)总数从2011年23.5万人增加至2016年52.2万人,中国公民逝世后器官捐献(Chinese Organ Donation after Citizen's Death,CODCD)肾脏移植和亲属活体器官捐献肾脏移植总数从2010年的1 012例(CODCD为36例,活体捐献976例)增加至2016年9 019例(CODCD为7 224例,活体捐献1 795例),移植手术数量与需要器官移植患者人数之间差距逐年扩大。此外,近年来人口老龄化进程发展较快,心血管疾病、糖尿病等慢性疾病更加普遍,器官移植医疗技术的服务需求仍在不断增加。

另一方面,亲属间活体器官移植会对器官捐献者的机体造成创伤并产生一定的健康隐患,风险远远高于逝者器官捐献;一旦逝者器官捐献能够基本满足移植服务需求时,活体亲属间移植的逐步限制将是必然结果。随着医疗水平日益进步,器官维护、转运和保存等技术手段也愈加完备,从受益风险角度评估亲属间活体捐献与公民逝世后器官捐献,后者也将是器官移植手术的首选。因此,探讨公民逝世后器官捐献激励干预的可行性对于提高可供移植器官捐献率、满足临床需求十分必要。

此外,这一问题的研究和讨论对我国器官捐献移植事业的健康发展也至关重要。2013年,我国学者发表题为“中国遗体器官捐献的经济补偿”[2]一文受到国外学者Ravitsky[3]批评。Ravitsky的主要观点是,这种方式会造成不正当引诱,特别是以贫穷的人为代表的社会脆弱群体。而如果仅从捐献人口类别来看,一些文献和报道中的数据着实加重了对这一问题讨论的敏感性和严峻性。我国公民逝世后器官捐献人群中,约90%(2012年数据)捐献者家庭生活困难[4],工人和农民(2010年~2017年数据)总占比接近80%[5]。而事实上,这一数据结果不仅涉及发展中国家复杂的国情和医疗保障制度,也涉及到捐献器官可用性及高危行业致死率等医学科学和社会问题,因而不能片面考虑。因此,对于激励相关问题的澄清和讨论也是现阶段该领域的重要任务之一。

公民逝世后器官捐献激励的讨论和思考主要涉及:激励是否会违反自愿和无偿原则?激励策略是否可以有效提高捐献率?给予一些奖励、补偿或者社会认可,诸如支付丧葬费用的行为是否符合伦理?在涉及器官捐献的问题中,对于贫穷的人来说,物质激励刺激捐献是否构成对脆弱人群的不正当利诱?本文将基于目前我国公民逝世后器官捐献(不包括亲属间活体器官捐献)实践中的激励策略,从伦理学视角对器官捐献激励相关问题进行梳理和分析。

2 器官捐献激励产生及现状

伴随着器官移植技术在临床上普遍应用、可供移植器官需求持续增加,20世纪90年代左右,采取激励措施鼓励器官捐献,而不仅仅依靠利他主义的提议在西方一些国家产生[6],其中包括向捐献者或其家属提供经济或非经济激励措施。在这样的情况下,美国器官获取和移植系统的管理组织——器官共享联合网络(United Network for Organ Sharing,UNOS)很快意识到问题的敏感性,认为这些存在争议的问题并没有考虑到民众的意见[6]。1990年,UNOS特设捐献委员会针对器官捐献补偿(compensation)第一次在全国范围内开展民意调查,并在1993年发布了对激励形式中最令人担忧的经济激励(financial incentive)问题的报告。

学术届对于这一问题的争论并没有伴随公众意愿的调查而结束。随着器官短缺问题日益严峻,器官买卖、旅游移植问题不断产生,就器官捐献激励策略是否符合伦理学要求,特别是涉及经济因素的间接激励的可行性和有效性直至今日仍存在诸多争议。从世界各国干预措施来看,器官捐献激励可以总结为三类:经济激励、精神激励和权利(优先权)激励。其中,关于经济激励的争议最大。UNOS伦理委员会将经济激励定义为器官捐献者本人、捐献者的家庭或者捐献者的财产(estate)获得的任何物质收益或有金钱价值的回报[7]。结合各国学术讨论和实践策略,经济激励可分为直接经济激励和间接经济激励:直接经济激励包括支付现金、税收减免等;间接经济激励包括丧葬费补贴、为捐献者亲属提供健康保险、捐款给指定的慈善机构等[8]。宾夕法尼亚州器官捐献激励试点计划[9]是间接经济激励的典型事例之一,也颇受争议。1999年,宾夕法尼亚州决定向器官捐献者的家属提供300美元的“津贴”(stipend)用于丧葬费用的支付,但这笔费用并不是直接支付给亲属,而是支付给一家殡仪馆[10]。伦理学界对于直接经济激励持一致反对意见;而间接经济激励是否可以得到伦理学辩护,学者们意见不一,争议的焦点集中在具体的激励形式是否构成一种变相的支付或不正当的引诱。

权利(优先权)激励虽有争议,但由于可以通过政策加以限定,相较经济激励争议较小。权利激励的主要方式是给予捐献者家属器官移植优先权,即如果器官捐献者直系家庭成员有移植器官的需要,将有资格被优先考虑。权利激励的伦理担忧在于对器官公平分配的考虑,以及优先权与医疗紧迫性的比较分析。肾脏移植中,潜在移植受者可以通过血液透析、腹膜透析来维持生命以等待器官,即便假设将优先权置于医疗紧急性前,也不至于直接危及个体的生命;但是,对没有长期生命维持手段的心脏、肝脏等器官的潜在移植受者而言,一旦提供优先地位的考虑,这是存在问题的[6]。尽管如此,权利激励相对经济激励的问题要小很多;从医学科学的角度来看,这一偏好可通过分配系统限定“加分”的形式予以解决。因此,目前很多国家已采取这种方式激励公民生前进行捐献登记以期提高整体的捐献率。我国在2018年《中国人体器官分配与共享基本原则和核心政策》(国卫医发〔2018〕24号)文件中首次指出捐献者家属和志愿登记者享有优先权。在同一分配层级内,公民逝世后器官捐献者的直系亲属、配偶、三代以内旁系血亲和登记成为中国人体器官捐献志愿三年以上者,在移植等待排序时享有优先权[11]。

精神激励是大多数国家采取的首要方式,一般不具争议。精神激励主要指荣誉激励和表彰,具体措施包括为捐献者及家属颁发荣誉奖章和证书等形式。例如,我国给予器官捐献者家属荣誉证书以及建立捐献者纪念碑等。

3 国际组织关于激励策略的若干规定

大多数国际组织的政策和指导文件明确禁止对器官捐献行为给予任何形式直接或变相的经济激励。这一考虑主要基于:其一,经济支付很可能迫使个人去捐献,自愿捐献的自主性将被最小化;其二,破坏了利他主义价值,个人捐献的目的并不纯粹;其三,导致不公平或不公正的结果,因为以器官换取报酬的承诺不成比例地吸引了穷人[10]。这在一些权威性组织的规定中均有体现,如2008年《伊斯坦布尔宣言》、2010年世界卫生组织《人体细胞、组织和器官移植指导原则》等。其中2010年世界卫生组织文件中指导原则5与这一问题最为相关,强调“捐献不得伴有任何金钱支付或其他货币价值的报酬”[12],以避免不公平地利用最贫穷和最脆弱的人。美国移植协会(American Society of Transplantation,AST)《器官移植伦理学声明》表示,活体捐献者和已故捐赠者家属都不应该在经济上获利或因捐献而在经济上处于不利地位[13]。英国移植协会(British Transplantation Society,BTS)《循环死亡后捐献移植指南》指出,进行不利于捐献者的干预措施是不符合伦理的[14]。但该指南未对“不利”进行明确解释,而这也是实践中很难界定的问题之一。国际移植护士协会(International Transplant Nurses Society,ITNS)《器官捐献经济激励声明》指出,禁止对逝者器官捐献采取经济激励,防止对捐献者家庭的剥削和胁迫,以及损害公众的信任[15]。值得注意的是,2016年伊斯坦布尔宣言监管组(Declaration of Istanbul Custodian Group,DICG)在《关于给予逝后器官捐献者家属支付款项的声明》中强烈反对以捐献器官为前提给予丧葬费用的支付[16]。DICG最终指出,旨在提高器官捐献率给予亲属直接支付丧葬费用或与捐献无关的医疗费用的行为是一种剥削而非慈善[16]。

然而,一些国际组织对于支付丧葬费用的激励方式持开放的态度。著名生物伦理学中心纳菲尔德委员会(Nuffield Council on Bioethics,NCB)在2011年《人体:医学和研究捐献》报告中提出,这种方法是一种可接受的实践行为,但应对死亡前和死亡后同意进行明确的区分[17]。委员会明确表示,支付必须是一种“以利他主义为中心”的干预,这种激励也必须是倾向在捐献利他主义基础上的刺激。此外,委员会建议家庭有权拒绝获得此笔费用。但与一些问题类似的是,器官捐献激励涉及诸多复杂因素,以利他主义为基础的界限在实践中是十分模糊的。目前为止,这一提案并没有被英国政府采纳。

此外,也有一些组织认为建立在限定数额且较小额度支付上的激励是可以被接受的。美国医学会(American Medical Association,AMA)认为提供“适度价值”和“最低水平”的激励措施可以合理地增加器官捐献[18]。美国移植外科医生协会(American Society of Transplant Surgeons,ASTS)伦理委员会的大多数成员支持报销丧葬费用的激励方式,并得出可接受的额度范围是600美元~3 500美元[19]。虽然AST和ASTS声明他们不支持任何向捐献者和捐献者家庭的直接付款,但他们承认某些成本之外的,特别为逝者器官捐献的具有“价值的”一些考虑是可以接受的。世界医学协会(World Medical Association,WMA)在2017年修订的《关于器官和组织捐献声明》中提出,一些国家提供给器官捐献者家庭丧葬费用的行为通常可以解释为对利他行为的认可,但这种解释的成立在一定程度上应取决于干预措施的建立和管理方式[20]。

4 我国器官捐献激励策略伦理问题

4.1 避免误用或混淆经济激励及相关概念

目前,国内一些学术文章在讨论器官捐献激励问题时存在对相关术语的混淆使用以及对具体概念的错误理解。以2013年我国学者发表在JournalofMedicalEthics上的文章来看,使用的就是经济补偿(financial compensation)一词[2]。文章中的“经济支付”可以概括为丧葬费减免、困难救助及经济补偿三部分。但在这些费用的支付中,包含合理费用报销的部分,当然也有存在争议的部分。对概念的错用、混淆,以及对伦理问题的忽略是该篇文章招致国外一些学者质疑的主要原因。乃至2016年,DICG直接发表了声明,提出器官捐献者亲属丧葬费用的支付是不符合伦理的,认为这种方式是以家庭同意为条件,触犯了捐献者及家庭的自主权和尊严[16]。

通过CNKI进行检索,目前国内十余篇相关学术文章在讨论器官捐献激励问题时,大多数在管理建议部分提出建立合理补偿或物质激励机制,但实际上讨论的是合理费用的报销以及国家医疗救助问题,与国际上禁止的经济支付并不相关。所以,对于激励和报销、补偿、奖励以及赔偿等概念混用问题应格外引起注意。报销(reimbursement)一词有抵消支出之意,如捐献者家属因器官捐献行为发生的食宿、误工费、捐献同意书签署后供体器官维护费用等,属于合理报销范畴。因此,在谈及器官捐献激励时,应明确区分报销与激励,避免经济激励与合理费用报销一概而论。补偿(compensation)亦称代偿,有弥补缺陷,抵消损失的意思。经济补偿通常涉及到额外费用的支出。如前所述,一些权威性国际组织对于任何形式的货币支付和变相的物质支付持坚决反对态度。经济补偿与经济支付在该问题中的讨论具有同等含义,无论是在事实陈述中,还是学术研究中,均应清晰划分。奖励(reward)是激励的手段之一,主要通过激发人们的荣誉感和进取心来实现激励的目的。此外,奖励还有一种作用,即产生对所做行为的正向激励和予以认可,如工作年终奖、学生奖学金,乃至诺贝尔奖金都是奖励的表现形式。在器官捐献激励中,给予固定金额且限定额度的金钱以表示一种感激和社会认可也曾被一些学者提出,这一观点将在下文中予以讨论。赔偿(indemnify)与激励易区分。赔偿具有惩罚性,多指对受害一方的赔付和补偿。在医疗事故中,医疗损害行为的责任方有义务承担赔偿责任。但在器官捐献实践中,除违法行为发生外,鲜少涉及赔偿问题。

4.2 明确禁止直接或变相经济激励形式,准确界定医疗救助和困难救助

《人体器官移植条例》第二十一条指出,器官移植手术涉及的基本费用,具体包括“摘取和植入人体器官的手术费;保存和运送人体器官的费用以及摘取、植入人体器官所发生的药费、检验费、医用耗材费”。其中,器官获取费用是问题讨论的焦点。器官捐献行为的目的是无私奉献、挽救他人生命,器官获取前的检测和维护费用,获取时的手术摘取、保存及运输等相关费用理应不由捐献者家庭负担。但在我国逝者器官捐献移植发展初期,各医疗机构支付体系和医疗保险报销程序均存在诸多问题,如果捐献者家属在这种情况下负担了病人在ICU等待器官获取而非生前救治费用时,理应得到经济补偿。在西班牙、美国等国家,一旦捐献意向达成,用于维护器官而产生的所有费用将由移植机构或器官获取机构承担,最终由移植受者的保险来支付。因此,上述经济补偿仅适用于特殊发展时期;其他情况诸如捐献者生前治疗费或医药费等与捐献行为无关的费用的支付,均应属于经济补偿范畴。如前讨论,势必触及了器官捐献无偿原则。

器官捐献者困难家庭救助即人道救助是实践环节中极易与经济激励混淆的问题。我国人道救助政策的实施背景可以归纳为三方面[21]:首先,是发展中国家的国情决定了人口众多且贫富差距显著,因病致贫人口占比大;其次,我国的基本医疗保障体系不健全,在器官移植发展初期国家层面大病医保等制度还未建立;最后,各地关于因病致贫医疗救助制度不够完善,仅有个别省份将器官移植纳入重大疾病救助类别,如北京、安徽和浙江等。所以,在启动公民逝世器官捐献工作时,国家层面上除了给予缅怀纪念、荣誉表彰等精神激励外,提出给予对困难捐献者家庭和贫困移植受者出于人道主义的救助。这也符合我国医疗救助政策中完善医疗救助体系,支持、引导社会力量参与医疗救助,健全多渠道筹资机制的要求。

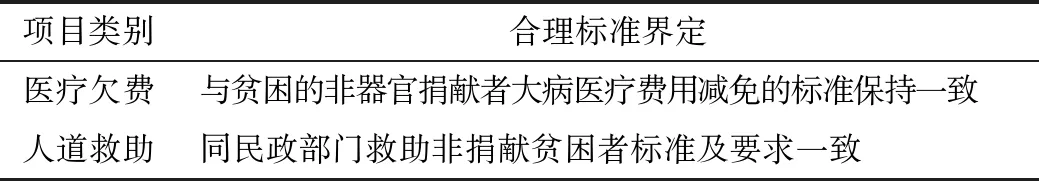

但需要明确的是,人道救助一定不能是建立在以捐献为前提条件的基础上。目前器官捐献者人道救助由各省器官捐献负责机构单设基金,一旦政策不清,极易造成一种错误理解,即捐献可以得到人道救助,不捐献则不能。这一制度需要进一步强调的是:首先,器官捐献基金不仅给予困难捐献者家庭,也救助贫困移植受者。以广西壮族自治区红十字会救助管理办法的内容为例,“为14周岁及以下器官捐献者困难家庭提供人道救助;为18周岁及以下已行器官移植手术的优秀贫困学生提供人道救助”[22]。这一基金名称来源于器官捐献者名字,一方面是可以起到鼓励捐献的作用;另一方面也是对器官移植医疗救助的一个补充。其次,国家层面设立针对贫困器官捐献者专项救助基金或绿色通道时,其医疗费用减免应与贫困的非器官捐献者医疗欠费的减免标准保持基本一致;对于捐献者家庭救助应与民政部门对非器官捐献者的救助标准相一致,所不同的是资金的筹资渠道、申请程序以及途径,这需要在今后出台国家层面器官捐献人道救助方案及政策时予以明确。见表1。

表1器官捐献者救助的合理标准

项目类别合理标准界定医疗欠费与贫困的非器官捐献者大病医疗费用减免的标准保持一致人道救助同民政部门救助非捐献贫困者标准及要求一致

4.3 间接经济激励未必提高器官捐献率

Delmonico等[23]注意到,在道德层面上,表达感激之情是一系列报酬和激励的对立面,但他提出,报销一小笔钱来支付丧葬费用在伦理上比给予税收抵免或税收优惠的问题要小很多。如果捐献者(或其亲属)不需要支付医疗费用,那么报销丧葬费用(数额非常小)应该不构成问题。但是,支付的金额必须进行限定,Delmonico等认为可接受的额度约为300美元(约2 000元人民币)。理想状态下,在严格的脑死亡标准判定后,对于逝世后器官捐献者的伤害问题已不存在。那么,为挽救命运共同体的生命,给予特定方式和一定额度的金钱以激励个人(包括贫穷的人)在死去后捐献器官是可以被接受的。一些观点被认为与之类似,即给予从事一些高风险工作者以相对高的工薪回报。但应该认识到的是,首先,工薪回报对应的是劳动价值;其次,选择高风险的工作并不意味着仅仅是为了获得较高的回报,这一选择受到个人价值取向等因素的影响。那么问题是,仅从捐献者角度来考量,在不伤害个体健康以及器官极其短缺的现实情况下,一定金额激励社会中的部分人群,甚至是贫困人群又有什么不可以?

这就需要考虑到社会整体的概念,器官捐献以及激励干预措施作为一项社会建制,应该最大限度地保证公平,而不是进一步加剧社会不公正或扩大原有的贫富差距。一定形式且限定金额的间接经济激励的可接受理由还应该至少包括三个条件:其一,社会整体贫富差距较小;其二,激励额度非常小,以至于不足以胁迫到个人自由意志的表达;其三,公民对于器官捐献认识程度较高。实践中,对于金额的限度很难界定合理范围,因为即使是很小数额的支付也会对特定贫困人群造成一种引诱。因此,无论是否限定形式或金额的激励在实践中便不是一项正向的激励干预,与通常提到的奖励有所不同。这种方式可能在短期内对一部分人群有吸引作用;但长期来看,奖金“污名化”、公众信任问题一旦激发,这种激励方式也会在一定程度上抑制人们捐献行为。Voo[24]就认为,虽然人们的普遍观点是帮助他人的行为具有混合动机,但器官捐献利他主义与奖励在动机上并不能兼容。基于对奖励的期望,人们的动机并不是无私的,那么,这就与促进“利他主义”观点截然相反,但他也提出虽然奖励捐献不会是无私的,但鉴于持续的器官短缺情况,这也可能是符合伦理的。

在纳菲尔德2011年报告发布后,英国舆观调查网Yougov推出一项社会调查[25],旨在了解公众对器官捐献葬礼费用支付的态度,样本量为2 640份。在未进行器官捐献登记的1 897名参与者中,58%参与者的态度是不论政府是否为捐献者支付丧葬费,这种政策上的改变对于自己是否进行器官捐献登记并没有任何影响;只有28%的参与者回复将更有可能去登记捐献;此外,还有3%的参与者认为捐献可能性会随之减少[25]。另一项统计是关于税收减免激励政策。AmericanJournalofTransplantation在2012年发表了一篇文章,文章对2002年~2010年美国减免政策实施前后活体器官捐献率的变化进行了比较和评估[26]。8年间,美国有16个州实施了活体器官捐献税收减免(15个州)和税收抵免(1个州)政策,除了Iowa州外,其他15个州提供高达1万美元(约6.7万人民币)的减免,以补偿捐献者可能产生的医疗、住宿和工资损失,但研究结果表明,减免政策对于捐献率的提高并不具有统计学意义[26]。虽然活体器官捐献与公民逝世后器官捐献的研究应存在很大区别,但这一结果在思考或验证某些激励策略的有效性问题上具有一定的启发作用。

4.4 支付基本丧葬费用的伦理学辩护

对器官捐献者丧葬费用支付持反对意见的担忧在于:贫困家庭一般难以负担医疗费用,为了减少总费用的支出,可能会出现个人或家庭为换取丧葬费用而同意捐献器官的行为,那么这种支付方式会对个体的自主性造成影响。这与我国实践中的一些做法存在很大矛盾。以浙江为例,器官捐献者丧葬费用的支付包括:基本服务费用将被免除;此外,墓地或骨灰安置所的部分费用也可由省政府实施补贴[27-28]。

虽然涉及器官捐献者丧葬费用的支付或报销形式备受争议,但基于我国实际国情及文化背景与该项举措的复杂联系,本文并不认为在我国范围内的此类报销形式构成直接经济激励。器官捐献者丧葬费用在我国可以得到辩护源于建国以来的一项特殊制度,即国家殡葬改革制度。我国民族众多,丧葬习俗纷繁复杂,特别是在人口众多的汉族,土葬是最普遍的一种方式。为了打破旧的不人道习俗和封建迷信,减少丧葬用地,保护自然资源,政府成立不久后就开展了丧葬改革活动。如国务院《殡葬管理条例》规定,“人口稠密、耕地较少、交通方便的地区,应当实行火葬”。此外,民政部发布的《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》中也提出火葬制度的实施以及殡葬仪式的新概念,并建议地方政府承担生活困难群众的基本火葬费用,逐步扩展到向辖区所有居民提供免费基本殡葬服务。丧礼作为对死者的一种尊重和纪念在我国备受重视,满足人民群众的殡葬服务需求、建立基本殡葬保障制度,是一项尊重基本人权的一项重要举措。

此外,经济发展水平也决定了制度的保障能力和程度。浙江是我国经济较为繁荣的省份之一,殡葬保障制度的覆盖较其他中等发展水平的省份更容易实现。浙江省政府发布了一系列惠民政策,为本省户籍人员、在浙就读学生、驻浙军人以及与浙江省企业签订合同并缴纳养老保险一年以上的外来务工人员免除四项基本殡葬服务费用[29]。一些城市还出台了低保对象等特殊群体殡葬服务费用减免政策[30]。从这一层面来看,我国公民逝世后器官捐献丧葬费用的支付并没有违背自愿无偿原则。但需要注意的是,该项支付须避免超过应有的限度,这个限度应该是既符合国家民政部门的保障标准,也切合各地区经济支付能力和实际情况。这需要政策制定者在完善原有政策的过程中加以修改,以及在制定相关政策时更为谨慎。