健康不平等的解释理论及其启示*

2019-06-12蔡端颖

蔡端颖

随着全球经济和医疗技术的飞速发展,人类的健康水平在不断提升。但健康不平等现象却在各地愈演愈烈,近年来成为学术界研究的热点。健康不平等被认为是不同社会群体健康状况的系统性差异[1]。当然,“差异”的存在是必然,但仅仅是人口健康结果的差异并不一定代表不平等,只有当这些差异与人口的某些特征相联系时,这种不平等才容易被感知和重视。所以,“不同社会群体”经常是健康不平等问题的关注点,它是由社会经济地位、性别、年龄、地域、种族、民族、宗教等因素决定的。那么,这些因素与健康之间具体有着怎样的联系呢?很多国家目前致力于相关研究,并对健康不平等问题越来越重视。在美国、英国等欧美国家,早在20世纪80年代就开始了对健康不平等的分布及其原因的调查。从20世纪90年代末期以来,健康不平等一直是相关政策制定过程中关注的焦点。但至今仍没有证据可证实这样的不平等有所改善。因而,回归理论层面去理解健康不平等产生的原因,对进一步探索对策至关重要。

在社会学和公共卫生学研究领域,解释健康不平等的理论主要包括人为论、选择论、文化和行为理论、结构理论及社会因果论[2]。但哪一种理论能更为有力地解释健康不平等现象一直备受争议。本文旨在通过对理论的重新审视,借助流行病学的推理方法,对有关变量的相关性、因果关系等进行剖析,进一步思考健康不平等产生的过程,为更好地理解和研究该现象提供理论支持。

1 健康不平等主要理论的释义及局限

1.1 人为论

人为论认为健康不平等不过是一种人为的假象。健康结果之所以在不同社会群体中存在差异,主要与社会群体被划分的方式有关,因此这种差异是统计上出现的测量误差所导致的,是一种统计学数据假象。

然而,自布莱克报告[2]揭起对健康不平等研究的热潮以来,越来越多不同国家及地区的相关研究发现:尽管使用不同的统计方法,以不同的变量(包括收入、地域、教育、职业和社会阶层)对社会群体进行划分,健康结果的不平等现象在不同社会群体中仍普遍存在,并没有明显的测量误差[3]。这使人为论因此受到了质疑。

1.2 选择论

选择论认为健康不平等是自然和人类社会选择的结果,其与社会达尔文主义主张的优胜劣汰、适者生存是一致的。

1.2.1 健康选择

健康选择提出社会地位较低阶层的平均健康状况远不及社会地位较高阶层的现象是社会筛选的结果[3],其本质上是社会地位与健康的反向因果关系:即健康状况较差者在社会选择中处于劣势,较难获得良好社会地位,从而出现向下的社会流动,导致低社会地位和健康不良之间的密切联系,也就自然形成了不同阶层之间的健康梯度。

但健康选择效应解释这种不平等又遭到了一些纵向研究结果的挑战。通过测量个体在患病前的社会地位与之后的发病率及死亡率的关联发现:绝大多数社会下层群体健康不良的集中是由其患病前的社会地位来解释的,而非缘于健康不良后出现的向下流动[4-5]。因此,健康选择并不能完全解释健康不平等。但我们不能否认健康选择的存在,特别是对于弱势群体,如体力劳动者和低收入人群,健康不良让他们失去了工作机会或深陷贫穷。所以,我们不能否认健康在人们社会流动的过程中确实起到了很重要的作用。

1.2.2 智力选择

尽管用健康选择来解释健康不平等现象遭到了否认,但最近一些学者提出了“智力”的作用,重新激活了选择假说[6]。他们指出,人群的健康是与智力相关的一种自然选择,智力高低明显影响着健康的优劣。在此过程中,社会经济地位指标(包括收入、地域、教育等)只是智力(自变量)作用于健康(因变量)的调节变量,也就是智力与健康之间关系的方向(正或负)和强弱受社会经济地位的影响。

但有研究表明如果不考虑社会经济因素的影响,智力对之后的自评健康和消极健康行为的独立影响非常小[7]。所以,智力越早被测量,其对健康结果的影响越小。这也说明了智力是社会结构影响的结果。而且智力的两个特征也限制了它对健康不平等的解释:(1)“弗林效应”(the Flynn effect),即智商测试的结果逐年增加的现象;(2)人口之间的智力差异随着时间的推移而变化。这两个特征说明智力不太可能主要由基因决定,因为基因不可能在一代人中进化,而社会经济、政治、文化背景特征更可能解释人口智力的变化。

1.2.3 能力选择

另一个最近在欧美国家被推崇的选择理论是精英理论,即能力决定健康。能者通常拥有较强的健康意识,注重维护自身的健康权利,善于获取及利用健康资源,从而更倾向于获得更好的健康。该理论认为在民主和精英化的社会中,出生于社会经济较低阶层中的能者,在成年时会步入更高的社会经济阶层。相反,出生于社会经济较高阶层中的弱者,会经历社会经济的向下流动。通过这样的社会选择,在下层群体中,弱者相对聚集,这使成年期健康不良风险高者增加;而在上层群体中,健康不良风险高者会减少。因此,民主和精英化的国家更倾向于出现健康不平等现象[8]。

类似于健康选择认可的基于健康的社会流动,精英理论提出了基于能力的社会流动。但这种流动在非典型的精英化社会中并不适用。弱者,即健康不良风险者依然会分散在不同社会经济阶层中。同时,和智力理论一样,精英理论在分析能力与健康的关系时,假设了人口中的能力变化与社会经济地位等因素无关。但是,我们知道能力通常也是社会结构影响的结果。

1.3 文化和行为理论

文化和行为理论认为群体之间的行为差异或群体间主流文化的差异是健康不平等的根本原因。

1.3.1 行为与健康

许多研究表明,不良健康行为,如吸烟、饮酒、非法吸毒、饮食和体力活动等,在很大程度上解释了健康结果不平等[9-10]。而往往在社会下层群体中,大量的不健康行为更为普遍。而且仅以行为作为解释健康不平等的基本理论存在两大问题:其一,当比较同时存在行为危险因素的不同社会阶层的健康状况时,社会下层群体的死亡率仍然较高[11];其二,仅关注行为本身会忽略特定社会群体中的个体出现不健康行为的原因。

此外,通过验证健康行为模式与社会经济因素的关系时发现,成人的健康行为模式可由其早期相关的社会经济因素解释[4]。而且病因特异性死亡率对社会经济阶层的影响也在随着时间的推移不断变化。例如,在19世纪的西欧,传染病的死亡率在社会下层群体中更高;而在20世纪,缺血性心脏病、癌症和呼吸系统疾病取而代之,成为这种不平等的主要驱动力;到20世纪后期,暴力、自杀、药物或酒精相关的死亡率变得越来越突出[12]。可见,死亡率的不平等持续存在,但驱动它们的特定机制在不断改变。因此,如果行为理论能有效解释健康不平等,它需要在不考虑社会下层的主流环境的前提下,解释特异的健康行为如何在某群体中出现,并长时间持续存在,从而引起不良健康后果。在此过程中,不同群体之间的权力、收入和社会环境等的差异也必须只是偶然发现。但这种情况似乎是不切实际的。

1.3.2 文化与健康

与行为理论密切相关的是文化导向理论。它有多种表述形式,包括奥斯卡·刘易斯的“贫困文化”以及查尔斯·默里的“下层阶级”或“依赖文化”理论等。这些理论都认为贫困人口倾向于形成独特的文化模式。例如,刘易斯[13]认为贫困文化是一种有别于主流文化的亚文化,它倾向于自我维持。即使大的社会环境发生变化时,穷人独特的生活方式和文化观念会使他们在社会生活中相对隔离,进而维持其落后及不健康的生活。默里则提出福利依赖是造成下层阶级贫穷持续的原因。他认为在福利制度下,穷人在享受收入和医疗等救助权利的时候,未能履行其改善贫困及健康不良的义务[14]。这两种理论都强调穷人的文化模式世代传递,且变得根深蒂固、顽固不化,这对社会和健康产生了负面和破坏性的影响。

然而,一个国家是否有这种孤立亚文化的存在仍具争议。例如,证据表明即使在美国的穷人中,社会主流价值仍是被广泛分享和接纳的。所以,即使在某些环境中存在特异的或某种极端的文化,也不能说明这种文化与社会经济不平等之间并无联系。事实上,文化被定义为“对日常工作和生活条件的一种群体适应”[15]正说明了某群体的文化与该群体所处的社会环境是密不可分的。因此,文化为社会经济环境与健康结果的关联性提供了有利解释,并允许更多的复杂性和反馈回路。然而,独立于社会经济环境,文化理论作为不平等的根本原因仍然是薄弱的。

1.4 结构理论

结构理论提出,不同群体的社会经济因素(包括收入、财富、权力、环境和机会)的差异直接影响其资源和机会的获得,因此在生命历程的各个阶段都会导致健康结果的差异。该理论的支持者认为其他的理论解释只是影响健康的次要方面。也就是说,行为、文化和智力等只是可以将结构决定因素和健康结果联系起来的潜在机制,但不是健康不平等的因果根源。如有证据表明,当群体被给予更多的资源时,他们的健康状况得到了改善;不管个体的行为如何,如果他拥有更多的资源,他就会更健康[16]。所以,社会阶层死亡率的不平等仍广泛存在,并且随环境因素的变化而变化。

结构理论认为所有不平等的共同点是权力失衡[17],从而引出了如下重要问题:即哪些系统最不平等?谁从不平等中获益?以及如何减少这些不平等?这些问题也使大家越来越认识到在健康结果形成过程中,社会结构中政治或政策维度的重要性。

1.5 社会因果论

社会因果论是在结构理论的基础上发展起来的。该理论认为人们社会经济地位的不同导致其生活及工作环境、健康风险、医疗服务等方面的差异,最终影响个体的健康水平,且这种影响具有累积效应,使长期处于优势地位的人拥有更好的健康状况。所以,社会因果论认为个体或群体的社会经济因素差异是引起健康不平等的根本原因[18]。

至21世纪以来,关于健康不平等,社会因果论与健康选择论间的争论最为热烈,双方支持者都在不同国家和地区获得了相应的经验证据。但就研究证据而言,社会因果论似乎更具解释力[3,18]。研究者通常将社会地位操作化为收入、教育、职业、地域等,将健康操作化为不同的评价指标,如发病率、死亡率、心理健康、自评健康等,但都发现了社会地位高者拥有更高的健康水平。

当然,社会因果论除了解释社会地位与健康的关系外,亦提出了其他社会因素如国家和地区的社会经济发展水平、医疗保障制度、个人的社会资本和社会支持网络等也决定了人们的健康水平。这为社会因果论解释健康不平等提供了更为有利的路径和支持。

2 健康不平等理论的启示

健康是每个人的权利,也是影响民族和国家持续发展的重要指标。为了推进健康中国建设,提高全民健康水平,如何应对健康不平等是关键。而我国对健康不平等的探索尚处于初级阶段,相关研究多以对不平等的现状测度为主,缺乏对成因和对策的探究。本文概括及评价了健康不平等的相关理论,以提供进一步理解健康不平等现象的不同视角。

目前从结构理论或社会因果论的视角去解释健康不平等为大家所推崇。关注行为和文化的理论对理解健康不平等的相关因素提供了见解,但不能提供其产生机制的充分解释。健康不平等作为社会不平等的一个方面,在随着贫富差距和权力失衡的加剧呈现恶化的趋势。但值得肯定的是改善健康不平等不再只是卫生系统的职责,更是经济、政策相关社会部门应共同应对的挑战。

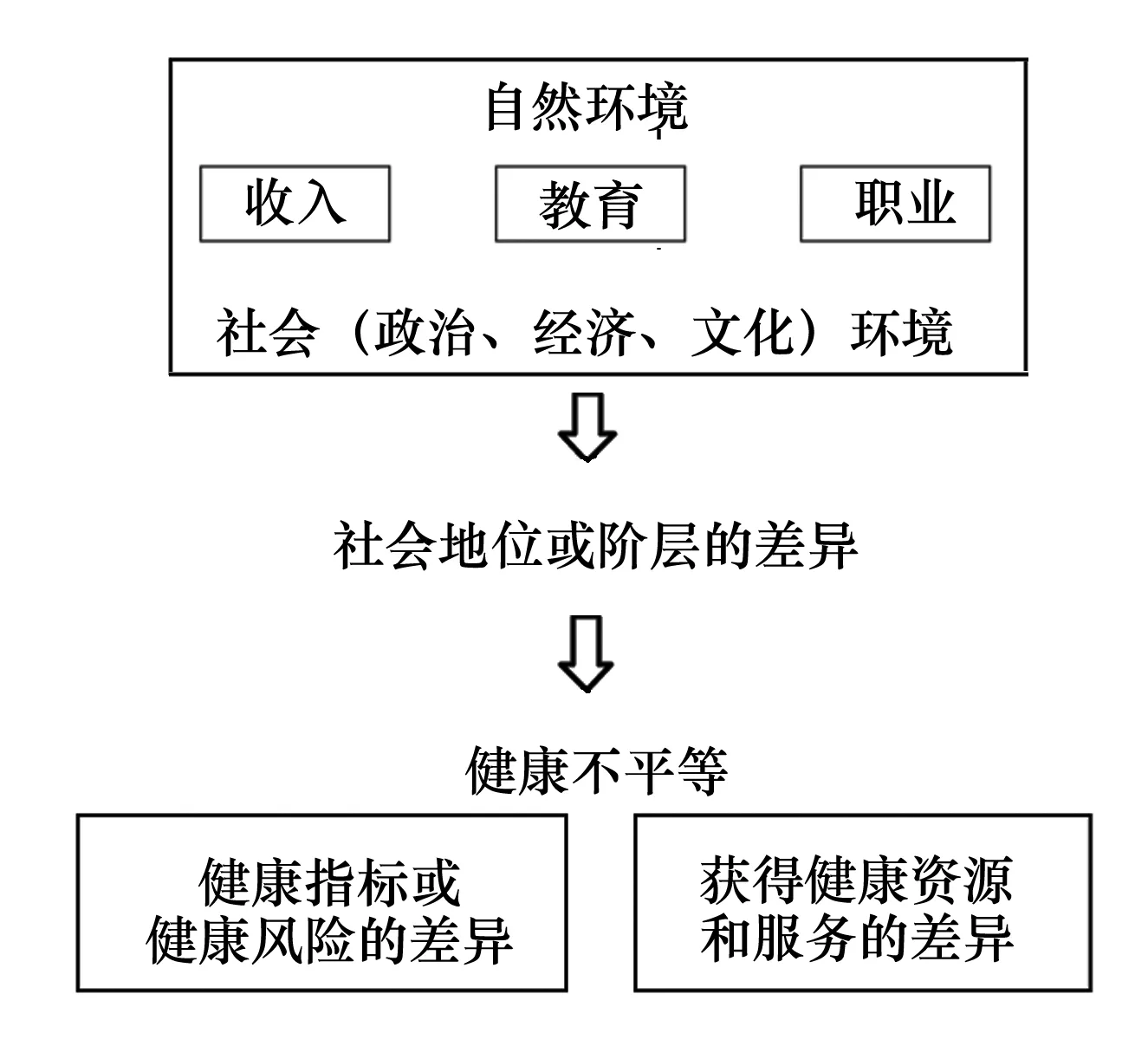

要消除或改善某种不平等现象需要我们识别出导致这种现象的根本原因,并理解现象的发生机制。以上的理论告诉我们,由收入、教育、职业等因素决定的个体或群体的社会经济地位的差异为健康不平等的出现提供了最有利的解释,同时人们所处的自然环境和社会政治、经济、文化环境对健康及相关资源的获得也起到了至关重要的作用。这也正是健康不平等的发生机制,见图1。

图1 健康不平等的发生机制

而在此过程中,社会经济环境、政治进程和抉择等又很大程度上决定了人群的收入、教育和职业相关的健康风险。所以,要改善这种不平等还需要从政策层面的高度进行干预,因为仅仅关注生活环境的改善、健康行为的干预等最多只能改善整体的平均健康水平,而对减少不平等现象的实际潜力很有限。国外的一些研究报道也证实了对行为或文化的干预在减少健康不平等过程中并无可见的成效,而那些如缩小收入差距和使权力民主化的策略似乎最有可能减少不平等[19]。

有关健康不平等的理论和研究大多源于欧美发达国家,对我们更好地理解健康不平等及其产生原因有重要的指导意义。但是我国经济发展特点、社会制度以及人口结构都与欧美国家有很大差异,因此在借鉴国际经验的同时,需要继续找寻研究证据,从而构建适合我国国情的健康公平策略和机制。