医学期刊学术不端行为的识别和防范

2019-06-12汤建军李红影

顾 璇 许 静 汤建军 李红影

2017年4月20日,著名学术出版机构施普林格·自然(Springer Nature)出版集团宣布撤销旗下期刊《肿瘤生物学》(TumorBiology)的107篇中国肿瘤生物学领域的论文,这些文章发表于2012年~2016年,涉嫌同行评议造假。中国论文被大规模撤稿,也使得我国的国际科学形象受到重创。对此,中国科学技术协会表态:虽然作者和“第三方”中介确实存在不可推卸的责任,但出版集团没有采取积极有效的措施防止类似事件发生,出版集团和期刊编辑存在内控机制不完善、审核把关不严格等问题,理应对此承担责任。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,提出学术期刊应充分发挥在科研诚信建设中的作用,切实提高审稿质量,加强对学术论文的审核把关。可见防范学术不端是期刊编辑义不容辞的责任。笔者在学术期刊编辑部门工作数年,一直担任新投稿文章的初审工作,现就本人实际工作过程中遇到的典型案例进行总结分析,并初步提出识别方法和防范措施,希望可为学术期刊更好地鉴别学术不端行为提供参考。

1 识别

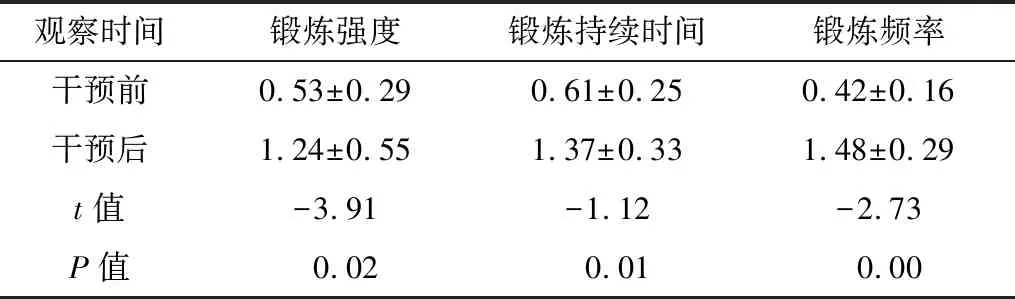

1.1 数据有疑问

有些论文的结果数据存在明显的逻辑或计算错误,如表1(节选)所示,具有统计学基础知识者都知道,t值越大,P值越小;此文700余人的样本量,当|t|值<1.96的时候P值应>0.05,而此表的数据明显错误。笔者怀疑此为作者自己编造的数据且缺乏起码的统计学常识。为确定此为作者笔误还是涉嫌数据造假,编辑部要求作者提供此文的原始数据或SPSS软件的运算结果截图,但作者却不愿对此进行回复,此文最后不了了之,据此可以判定该文可能涉嫌造假行为。可见对于论文数据的审查与检验,编辑应增强责任心、提高专业素质,在数据把关中有所作为[1]。

表1干预前后锻炼情况得分比较

观察时间锻炼强度锻炼持续时间锻炼频率干预前0.53±0.290.61±0.250.42±0.16干预后1.24±0.551.37±0.331.48±0.29t值-3.91-1.12-2.73P值0.020.010.00

1.2 研究过程有疑问

某新投稿件,乍看文章逻辑清晰、数据准确、研究内容也比较有新意。但细看此文,文中研究方法部分是这样叙述的:“本研究依托某体育院校(原文有具体院校名称,此处隐去)体质检测中心提供的100个GT3X三轴加速度计(美国ActiGraph公司)对研究对象进行步行数测试,每次测试100人”。也许外行并看不出此处有何问题,甚至包括编辑也被蒙蔽了,但行业内的审稿专家却对此提出了质疑,因为GT3X三轴加速度计非常昂贵,国内的一所体育院校拥有100个几乎可以说是不可能的事情。审稿意见反馈回编辑部后,编辑部为核实此文的真实性,通过其他渠道与该校取得联系,经核实,作者所在高校只有20台GT3X三轴加速度计。后将此事实反馈给作者,作者无法对此做出合理解释,因此判定此文因涉嫌数据造假给予退稿。

1.3 作者标注有疑问

从文章作者的标注中可以发现较多造假的线索,一是A地的作者所写文章的研究地在B地,且无合作单位、无其他作者、无文后致谢,这种情况是此类疑问中最常见的,基本可以判定是买卖论文行为。二是研究难度很大的文章却只有1位作者,如笔者所在刊物曾收到一篇投稿,文中共对1 000名研究对象分为4组进行不同形式的运动干预,干预时间为2个月,但是文章却只标注了1名作者,文中也未介绍有合作研究团队。三是文中标注的作者信息与投稿系统中注册的信息不一致,最容易发现的是手机号的所在地和文中作者不在一个城市,这种情况基本可判断为中介机构所为。

2 防范

2.1 投稿阶段

在官网和杂志上明确投稿须知:文稿应具有科学性、实用性,资料可靠、数据准确。在投稿之后、审稿之前,要求作者必须寄送纸质版并加盖单位公章的版权协议书,协议书上明文要求保证本文为原创作品,实验的材料、方法、数据均真实可靠;无一稿两投,作者署名无争议,并且不涉及保密及其他与著作权有关的侵权问题。

2.2 收稿阶段

使用中国知网的学术不端检测系统,对所有新投稿件进行查重处理。凡复制比超过20%一律退稿;还有一类需要特别关注的是复制比不高但存有疑虑的稿件,即思想性抄袭或称之为隐形重复现象,这就需要收稿的编辑具有丰富的工作经验和良好的学术素养。对于此类有怀疑的文章可根据文题、关键词、文后参考文献、作者已发表文章等多方面信息在各大数据库中进行全文检测比对[2]。另外,在收稿邮件中有特别提示,经本刊收稿后的文稿第一作者一律不允许更换。

2.3 审稿阶段

收到完整规范的版权协议书后方会进入审稿阶段,协议书上要有每一位作者的手写签名;尤其注意作者签名及单位公章与文章和投稿系统中注册的信息是否一致。在选择审稿人的时候,确保审稿人和文章的作者单位不相同,此功能在中国知网的投审稿系统中可自动实现;在初审者的知晓范围内,还要确保作者和审稿人的单位之间无交集,必要时可通过检索各大数据库排除与作者存在学术关联的审稿人;尽量选择同行专家进行审稿,以便审稿人可以凭借自己专业的理论知识和丰富的实践经验对稿件是否存在学术不端做出更好的判断;稿件一般要求最少要有两位专家交叉审稿,以减少“漏网之鱼”的发生。

2.4 编辑加工阶段

对于审稿退修完成后正式录用的文章,再次进行查重,文字复制比超过20%的一律退稿;审稿通过的文章作者校对时一律不允许改变作者署名,包括添加或删改署名及变更署名顺序等。

2.5 参考文献

参考文献引用中存在的学术不端行为包括诱引、匿引、转引、滥引、崇引和曲引6种[3]。坚决杜绝编辑部或审稿人诱导或迫使作者在论文中引用本刊或特定文献的行为;认真审稿是识别引用参考文献是否具有学术不端行为的有效途径,在审阅稿件时,若发现文献著录项目不齐全、不规范,甚至著录错误,往往是转引或滥引的可能表现。被引文献必须与论文内容相关,并在保证引用信息充分性的前提下,满足其必要性,认真分析所引文献与论文内容的关系,也可发现其中是否存在学术不端行为。编辑凭借严谨的学术态度、高超的学术鉴别力鉴别出作者是否有匿引和曲引行为。对某些参考文献的引用产生疑问,又一时难以断定是否存在学术不端行为时,最有效的办法就是查阅原始文献进行核对。

2.6 尝试实行撤稿制度

在中国知网个刊评价中的稿件质量分析版块提供有疑似学术不端文献的内容,包括一稿多发、修改重发和疑似抄袭三类。如在笔者所在刊物中搜索一稿多发,其中一篇发表于2011年的文章“临湘市中小学饮用水水质现状及介水传染病发病情况分析”,与2010年《长沙医学院学报》相同作者发表的“临湘市中小学校饮用水现状及介水传染病调查”一文,文字重合度达到95%。在疑似修改重发中,发表于本刊2015年的文章“唐山市城区学龄前儿童忽视相关因素分析”,与同一作者发表于2014年《中国公共卫生》的文章“唐山市农村学龄前儿童忽视相关因素分析”,文字重合度达到42%。从2篇文章的标题可以看出,一篇写的是城区、一篇写的是农村,阅读全文发现,两篇文章只是调查对象和数据有所不同,而前言、得出的主要结果和讨论部分主要思想基本一致。搜索疑似抄袭文章,其中一篇发表于笔者所在刊物2015年的“维吾尔族中学生应对方式与攻击性关系”一文,与2013年发表的一篇文章“中学生应对方式与攻击性的关系”,文字重合度达到58%。从数据库检索结果也可以看出,自笔者所在刊物2014年启用在线投稿系统,并在近年来加强对文章的复制比检测要求以后,此类疑似学术不端的文章已明显减少。目前国内对撤稿制度尚未引起重视,很少有期刊对学术不端的稿件进行撤稿,今后可借鉴国际大刊的做法[4],对明显的学术不端论文发表撤稿声明。另外可尝试建立黑名单制度,以起到警示的作用。如《中国粮油学报》就在其刊物上明确提出,对认定为学术不端稿件的第一作者或通讯作者所写的稿件,3年内一概不予接收[5],此法值得借鉴。

2.7 防范一稿多投

缩短审稿周期可以有效减少一稿多投现象的发生。投稿成功后的稿件一般1个~2个工作日进行收稿处理;在审稿费和版权协议书齐全后的15个工作日之内完成初审;通过初审的文章提交给相应的外审专家审理,一般要求外审时间在2个月之内,复审在1个月之内完成,在外审中的稿件编辑部应定期进行梳理,超出审稿期限的稿件及时联系审稿人进行催办,必要时更换审稿人;对外审退修后作者修回后的稿件由主编进行终审,一般要求1周之内完成。开通网站和微信公众号在线投稿、查稿功能,作者可随时、方便地查询稿件处理状态,了解稿件处理进程,也可在一定程度上减少“一稿多投”现象的发生。在发稿前需再次进行查重,防止作者利用各个刊物发表周期存在的时间差而进行一文多发。

目前为止,我国尚未形成规范、统一的学术不端定级和惩戒制度。因此,防范学术不端,编辑必须有所作为,并突出主体作用[6],在较为完备的工作规范的指导下,弘扬倡导优良的学风,防微杜渐,才能最大限度减少学术不端行为的发生。但由于检测系统自身的局限性以及学术不端的隐蔽性,仍不可避免有部分学术不端论文得以发表。对此,徐玲英[7]建议构建已发表论文的跟踪评价系统,充分发挥读者的监督作用,可对学术不端者起到警告作用。