TACE联合索拉非尼对原发性肝癌的疗效及其预后相关影响因素

2019-06-11陈林林王花花王娅菲樊慧赵乃阔胡庆军张正安

陈林林 王花花 王娅菲 樊慧 赵乃阔 胡庆军 张正安

原发性肝癌(PLC)是我国较常见的肝脏恶性肿瘤。因多数PLC初诊时已处中晚期,肝动脉栓塞化疗(TACE) 常被作为首选治疗方法,但TACE治疗后会提高血管内皮生长因子(VEGF)的表达,促进残留癌细胞增殖及转移[1]。故TACE治疗的关键在于是否阻断VEGF介导的血管形成,而作为多激酶抑制剂的索拉非尼具有抑制肿瘤血管形成及肿瘤细胞增殖等作用[2]。本研究通过分析TACE联合索拉非尼对PLC疗效及预后相关影响因素,旨在为中晚期PLC治疗方式的优化提供依据。

资料与方法

一、一般资料

本组研究对象选取2015年1月至2018年1月我科收治的120例中晚期PLC患者,根据治疗方式的不同,分为研究组及对照组两组(各60例),其中研究组(采用TACE联合索拉非尼治疗),男48例、女12例;年龄范围47~74岁,平均年龄为(56.5+8.8)岁;肿瘤平均直径:(5.5+1.5) cm;Child-Pugh分级:A级28例、B级32例;病理分类:肝细胞癌36例、敢管细胞癌18例、其他6例;而对照组(采用TACE治疗),男44例、女16例;年龄范围45~72岁,平均年龄为(55.2+8.4)岁;肿瘤平均直径:(5.7+1.7) cm;Child-Pugh分级:A级25例、B级35例;病理分类:肝细胞癌35例、敢管细胞癌19例、其他6例。以上两组患者的临床资料比较均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。纳入标准:1.所有患者均经影像、病理等检查确诊为初诊PLC患者,且无远处转移等;2.所有患者均具备手术适应证;3.所有患者均无肝、脑等脏器功能障碍;4.患者均无免疫系统疾病或合并其他恶性肿瘤者;5.所有患者均签署知情同意书。

二、治疗方法

对照组采用TACE方式:采用Seldinger 技术经股动脉穿刺插管,直至肝固有动脉或期分支,这时进行造影并明确患者肿瘤的位置、大小及数目,然后超选择插管至肿瘤供血动脉并将碘化油(5~10 mL)与丝裂霉素( 浙江海正药业股份有限公司)2 mg、卡铂(施贵宝)300 mg 及表柔比星[辉瑞制药(无锡)有限公司]50 mg 混合乳化剂注入进行栓塞,术后给予止血、保肝治疗,并在6周后复查,若仍有肿瘤残留病灶则再次给予TACE治疗,若无肿瘤残留病灶则每间隔3月进行一次复查,若肿瘤复发可再次施行TACE。(研究组)在对照组基础上在TACE治疗后的第三天开始给予索拉非尼口服治疗,剂量为400 mg,2次/日,直到再次施行TACE治疗当天停药,而在术后第二天继续口服索拉非尼(剂量可依据患者的个体情况进行调整)。

所有患者均随访半年,随访率为100%。

三、评估指标

(1)比较两组患者疗效差异情况(参照RECIST标准[3]:,完全缓解(CR):肿瘤病灶完全消失;部分缓解(PR):肿瘤病灶长径缩小30%;稳定(SD):肿瘤病灶长径有缩小,但未达到PR或有一定增加,但未达到PD;进展(PD):肿瘤病灶长径增加20%或出现新病灶;总有效率=(CR+PR)/总人数*100%);(2)比较两组患者治疗后不良反应差异情况;(3)对所有患者的总生存相关影响因素进行单因素分析;(4)对所有患者的总生存相关影响因素进行Logistic回归分析。

四、 统计学方法

应用SPSS 19.0 统计软件对本研究数据进行计算。采用t检验比较计量资料,采用卡方检验比较计数资料,本文相关因素分析采用单因素及多因素Cox 风险回归模型分析。当P<0.05时,有统计学差异。

结 果

一、两组患者临床效果差异比较 治疗后研究组患者的临床总有效率(73.33%)较对照组(48.33%)高(P<0.05)。

二、 两组患者治疗后不良反应差异情况比较

研究组患者皮肤反应的发生率显著高于对照组(P<0.05),而两组患者在恶心呕吐、腹痛腹泻等方面的不良反应发生率比较,均无统计学差异(P>0.05),见表1。

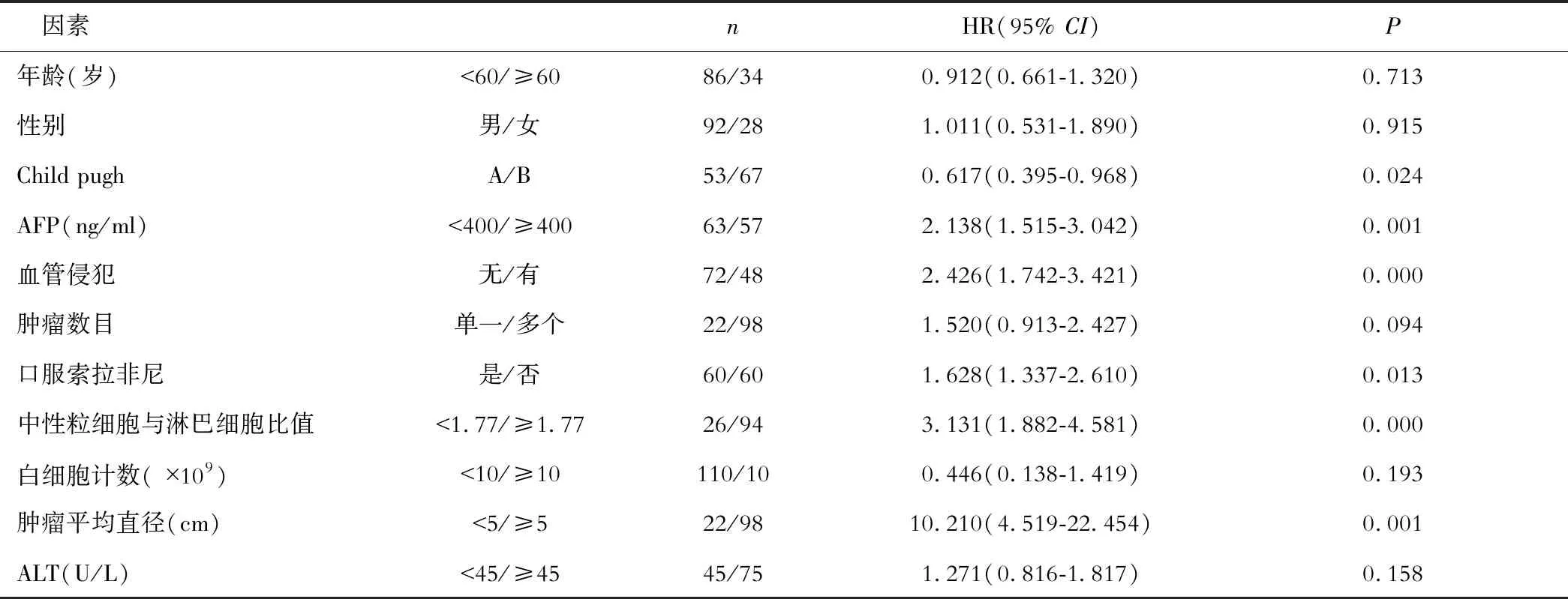

三、 所有患者的总生存相关影响因素单因素分析

Child pugh分级、甲胎蛋白、肿瘤血管侵犯、口服索拉非尼、中性粒细胞与淋巴细胞比值、肿瘤平均直径和谷丙转氨酶均对中晚期PLC患者的预后有影响(均P<0.05),见表2。

四、 所有患者的总生存相关影响因素的Logistic回归分析

由Logistic回归分析发现术前AFP>400 ng/mL、术前中性粒细胞与淋巴细胞比值≥1.77及肿瘤平均直径>5 cm是影响中晚期PLC患者预后的危险因素(均P<0.05),见表3。

讨 论

TACE被认为是治疗中晚期PLC的首选措施,但有研究指出,TACE治疗PLC后,由于栓塞剂的注入导致肝功能损害较为严重,同时导致患者不同程度的发热、食欲不振等不良反应,影响患者预后[4]。而作为多种激酶抑制物的索拉非尼具有双重抗肿瘤功能,一方面其可抑制与新生血管形成相关受体的活性功能,进而间接阻碍肿瘤的生长;另一方面可抑制Ras/Raf/MEKUERK信号传导通路,从而影响肿瘤细胞的增值速度[5]。因此本研究通过分析TACE联合索拉非尼对原发性肝癌的疗效及其预后相关影响因素,以期为中晚期PLC治疗方式的优化选择提供一定的临床参考。

表1 两组患者治疗后不良反应差异情况比较

表2 所有患者的总生存相关影响因素进行单因素分析

表3 所有患者的总生存相关影响因素进行Logistic回归分析

本研究结果显示,治疗后研究组患者的临床总有效率(73.33%)较对照组(48.33%)高(P<0.05),且研究组患者皮肤反应的发生率显著高于对照组(P<0.05),而两组患者在恶心呕吐、腹痛腹泻、肝功能异常及白细胞下降方面的不良反应发生率比较,均无统计学差异(P>0.05),以上表明TACE联合索拉非尼治疗原发性肝癌是疗效显著且安全可靠,而索拉非尼所引起的皮肤反应可通过药物治疗得以缓解。

本研究最后对所有患者的总生存相关影响因素做了进一步的探究,发现Child pugh分级、甲胎蛋白、肿瘤血管侵犯、口服索拉非尼、中性粒细胞与淋巴细胞比值、肿瘤平均直径和谷丙转氨酶均对中晚期PLC患者的预后有影响(均P<0.05),而由Logistic回归分析发现术前AFP>400 ng/mL、术前中性粒细胞与淋巴细胞比值≥1.77及肿瘤平均直径>5 cm是影响中晚期PLC患者预后的危险因素(均P<0.05),其中术前中性粒细胞与淋巴细胞比值已被证实是癌症患者接受介入术后独立的预后影响因素[6, 7],而术前中性粒细胞与淋巴细胞比值≥1.77亦是影响中晚期肿瘤患者预后的独立危险因素[7]。考虑原因可能为:1.中性粒细胞可参与肿瘤的微环境,并促进肿瘤细胞的增值、转移[8];2. 细胞毒性T淋巴细胞可激活机体的免疫系统,进而杀伤肿瘤细胞[9]。因此术前中性粒细胞与淋巴细胞比值的升高使得机体内肿瘤的炎性免疫反应失衡,进而导致肿瘤的发生及发展,最终影响患者预后。

综上,TACE联合索拉非尼对PLC的疗效明显且安全。术前AFP>400 ng/mL、肿瘤平均直径>5 cm及术前中性粒细胞与淋巴细胞比值≥1.77是影响中晚期PLC患者预后的危险因素,故在今后的临床工作中,应加强对此类患者的监测。