论范仲淹《岳阳楼记》的写作渊源

2019-06-11刘志强

刘志强

(上海师范大学 人文学院,上海 200234)

范仲淹《岳阳楼记》是历代传诵的名篇,其价值固不待言。但在批评家眼里,或言其源自“传奇体”,或言其为“赋体”,或言其模仿《虢州三堂记》,或言篇中警句出自其日常语录,大抵是说其与唐代各种文体普遍使用的骈体文密切相关。宋承唐制,不惟官制等政治制度如此,用于制诏诰敕等的所谓“大手笔”写作也一如唐旧,采用骈文。贡举制度上,严格要求格律声韵的诗赋自唐代天宝年间被列为进士科必试项,直到宋代熙宁年间王安石改革贡举,变诗赋取士为经义、论、策取士,才告一段落。这期间包括范仲淹、欧阳修在内的唐宋士子为追求科举的成功,必然如孙明复所说“奔走致力于声病偶对之间”。[1]寄范天章书(一),190因此科举出身的范、欧等人本身就是辞赋高手,“力为古文”的尹师鲁能立即指出《岳阳楼记》为“传奇体”,也说明其对唐骈文的熟谙。看似最具原创性的写作,其背后难免深受传统文体以及个人长期习惯的影响,因此,这些传统文体和个人一贯学养构成当下文本写作的可追溯的“渊源”。古文领袖欧阳修作《醉翁亭记》,陈师道《后山诗话》曰:“(陈)少游谓《醉翁亭记》亦用赋体。”[2]284-285朱弁《曲洧旧闻》卷三曰:“《醉翁亭记》初成,天下传诵……宋子京(祈)得其本,读之数过,曰:‘只目为《醉翁亭赋》,有何不可?’”[3]陈鹄《耆旧续闻》卷十曰:“(《醉翁亭记》)盖用杜牧《阿房赋》体,游戏于文者也。”[4]所谓“赋体”,既指《阿房宫赋》这样的骈赋,又指唐宋科举使用的“律赋”,可见即便文体“新变”,那些与作者同时代的评论者也清楚地知道其变化“渊源”。由此可见,对《岳阳楼记》文体本身的争议就能说明不少问题,寻绎其渊源出处也便于理解当时人的批评根据以及观察文体之嬗变。现有的研究或就某方面有过论述,或提供了颇有价值的线索和分析,本文结合这些研究,尝试对这一问题进行一个较为全面的梳理。

一、《岳阳楼记》警句为日常义理体悟之“语录”

《岳阳楼记》全篇之警句来源于作者日常对儒家义理的体悟与践行后形成的“语录”。“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是为一篇主旨句,也是充满儒家仁义精神的警句。然而此句之来源,应该早在《楼记》创作之前。欧阳修《资政殿学士户部侍郎文正范公神道碑铭》曰:“公(范仲淹)少有大节,于富贵、贫贱、毁誉、欢戚,不一动其心,而慨然有志于天下,常自诵曰:士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐也。”[5]黄庭坚《跋范文正公诗》曰:“范文正公在当时诸公间第一品人……所谓‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’,此文正公饮食起居之间先行之,而后载于言者也。”[6]清人秦笃辉《平书》卷七亦曰:“范文正尝言:‘士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’。后为《岳阳楼记》,遂著其语。可见前辈作文必多平日心得之言,非猝办可比。”[7]171此数人几乎是异口同声,强调范仲淹的忧乐天下是其日常行为与心得,实际忧乐天下也必须从日常的如何对待学生、亲戚、朋友等做起,也就是说当提起忧乐天下时,暗含着首先能够在日常小事中与人忧乐与共。真正忧乐天下的修为,是长期的道德和能力的双重磨炼。当内在修为达到充盈,就不会只是独抱理想,而是通过“诵”、“言”、“作文”来尝试激励更多的同道中人。

可见“先天下”句最初当是范仲淹日常道德思考与实践的心得,而后提炼为单句“语录”,并常“诵”、“言”以自箴及箴人,最后适逢朋友滕子京求记,于是著此句于《楼记》之中。

“语录体”在宋代颇为盛行。先秦时期,“语录”用于门人弟子记录先生的言行教诲,不过宋代语录似乎并不源于先秦《论语》、《墨子》等语录体代表著作,而是源于唐以来盛行的禅门语录①如任竞泽《论宋代“语录体”对文学的影响》一文认为:“宋世儒者弟子不汲取其正统血脉《论语》、《孟子》弟子的成功经验,却从儒家极力反对的佛教徒的作法中入手,无怪乎其‘行而不远’了。”然而此文作者似乎颇为认同清代韩菼、姚鼐等基于卫(理学之)道的立场刻意贬低唐宋“僧徒陋劣”、“不通于文”的观点,是非常值得商榷的。。禅门语录是僧人弟子记录其师言论的汇编,宋以后书院开始创建并盛行,多由著名学者主持,集藏书、学习、讲学、学术讨论、纪念前贤、接纳游学之士等功能于一身。在组织形式上,书院相当于丛林寺院,讲师相当于佛教宗师,学生相当于僧人弟子。讲学方式上同样具有相似性,讲师讲解,学生当时记录或追记。内容上禅门主要是发挥“明心见性”的精义,而儒家书院也是“阐发心性义理之精微”。因此无论组织形式还是教学方式,宋代书院皆是禅宗的学习和模仿者。

“语录体”也是如此,梁启超即说“自禅门语录兴,宋儒效焉。”[8]“语录体”在宋代“理学”兴起的背后有深刻的理论机制,魏晋以来,佛学大盛,“儒门淡薄,收拾不住,皆归释氏。”[9]佛学之精深渊微,极能诱引学者。纵有排佛者,如傅奕乞灵于权力压制,又如韩愈仅作意气之争,实际上无损于佛门也无益于儒学。宋代儒者转而师法佛门,借助禅宗“语录”这种方法,改变其思维模式与言说方式,不再局限于汉唐以来以笺注经典的方式传承儒学,而是通过讨论、辨析进而对儒学理论进行归纳、提升,这要求儒者既要精研佛教,又要对新儒学作深沉的培养,“语录”实为得力有效的工具,儒学因此在宋代发展到一个新阶段,诞生了被称为“理学”的新儒学。

范仲淹于27岁进士及第之前,有长期的寺院和书院读书经历。多与当时高僧交往,精于佛理。《禅林宝训》(卷二)载,范仲淹曾向一老吏打听“诸山有好僧否”,老吏称扬瑞光、希茂二僧,范暇日往访,视其素行果如所言。后来范仲淹把这件事转告琅琊觉和尚,和尚曰:“若吏所言诚为高议,请记之以晓未闻。”[10]则当时禅宗语录当为范仲淹所习见。又,范仲淹应晏殊之邀掌管应天书院,朱熹《八朝名臣言行录》(卷七)载:“范公(掌府学)常宿学中,训督学者,皆有法度,勤劳恭谨,以身先之……由是四方从学者辐凑。”[11]209则所“训督”之语,由书院学生或者“从学者”记录下来,即是“语录”。惜乎范仲淹仕宦生涯多,讲学时间少,可能并无学生记录,但自言、自诵一些得之于心的“语录”则极为可能。程朱以来,“语录体”大盛,但凡事必有一个发展过程,范仲淹于“语录体”,大体可视为先觉、先行者。《楼记》引“先天下”语录,兼有赞许、鼓励、劝慰之意,以自我担当、践行之语帮助朋友重拾自信,向上努力。“语录”本身虽然精简,但却蕴义深厚,如果不是受“记”之体裁的限制,那么仅此一句就已足矣。

二、《岳阳楼记》骈文因素考察

骈文可以包括骈体文、骈体赋、律赋以及偶俪色彩浓厚的“传奇”文。陈师道《后山诗话》曰:“范文正公为《岳阳楼记》,用对语说时景,世以为奇。尹师鲁读之曰:‘传奇体尔。’《传奇》,唐裴铏所著小说也。”[2]286“对语”,指对偶、对仗之语。“用对语说时景”,指《岳阳楼记》中间写景部分用对偶、对仗之语。从“世以为奇”的评价来看,同时人应该觉得文体新奇,从而赞叹不已。但尹师鲁却有不同反应,所谓“传奇体尔”,一方面指出文体来源于唐传奇,一方面对此文体颇有轻视之意。

尹师鲁虽与欧阳修皆是古文改革的旗手,但却不能像欧阳修一样承认骈文对文章写作的作用。故对“时文”坚决排斥,而“时文”很大一部分就是讲究对偶、声律的骈体文。《传奇》是唐代裴铏所著小说集,普遍认为“唐传奇”的命名即源于此。鲁迅《中国小说史略》曰:“小说亦如诗,至唐代而一变,虽尚不离于搜奇记逸,然叙述宛转,文辞华艳。”又曰:“传奇者流,源盖出于志怪,然施之藻绘,扩其波澜,故所成就乃特异。”[12]44所谓“文辞华艳”、“施之藻绘”云云,即是指传奇体小说的“文采”而言,写景状物,文兼骈散。这种形式在《传奇》中比较常见,略举例如下:《元柳二公》篇写船在海中遇风:

夜将午,俄飓风欻起,断缆漂舟,入于大海,莫知所适。罥长鲸之鬐,抢巨鳌之背;浪浮雪峤,日涌火轮;触鲛室而梭停,撞蜃楼而瓦解。[13]1089

《封陟》篇写书堂之畔景象:

泉石清寒,桂兰雅淡。戏猱每窃其庭果,唳鹤频栖于涧松。虚籁时吟,纤埃昼阒。烟锁筜篁之翠节,露滋踯躅之红葩。薜蔓衣垣,苔茸毯砌。[13]1105

《江叟》篇写笛声:

仙师因令取笛而吹之,一气清逸,五音激越;驱泉迸山,引雁行低;槁叶辞林,轻云出岫。[13]1135

《陶尹二君》篇古丈夫说秦时四事。徐福求仙渡海时:

但见鲸涛蹙雪,蜃阁排空,石桥之柱敧危,蓬岫之烟杳渺。

始皇焚书时:

始皇煨烬典坟,坑杀儒士,搢绅泣血,簪绂悲号。

始皇筑长城时:

西起临洮,东之海曲。陇雁悲昼,寒云咽空。乡关之思魂飘,砂碛之劳力竭。堕趾伤骨,陷雪触冰。

始皇崩后:

穿凿骊山,大修茔域。玉墀金砌,珠树琼枝;绮殿锦宫,云楼霞阁;工人匠石,尽闭幽隧。[13]1097

这些骈句或四字、六字对,或四、六字对穿插使用,不但句式错落有致,而且语言富有辞采。可以看出《岳阳楼记》之迁客骚人览物生情部分,确与《传奇》写景手法一脉相承。

《岳阳楼记》与“传奇体”的相似性,辞采或者语言风格是大家谈得最多的,似乎也都认为相似性仅在于此。陈师道以“对语说时景”来解释“传奇”之意,继踵者南宋陈振孙以“理胜”、“戏笑之谈”来看待批评①《直斋书录解题》之《传奇》条记载:“尹师鲁初见范文正《岳阳楼记》曰:“传奇体尔。”然文体随时,要之理胜为贵,文正岂可与传奇同日而语哉!盖一时戏笑之谈耳。”,清代秦笃辉《平书》中认为尹师鲁之言“乃过抑之,言未可为据。”[7]171言下似颇为轻视传奇体制,恐怕也是误会。赵彦卫《云麓漫钞》(卷八)曰:“(传奇等)文备众体,可以见史才、诗笔、议论。”[14]所谓“文备众体”,即在传奇叙事中插入其他叙述、抒情、议论文体,如诗歌、骈赋、书信、论赞等等。唐人传奇体制所包括的史才、诗笔、议论,与散文叙事、抒情、议论三种表达方式相对应。《岳阳楼记》中的叙事、抒情、议论因素无一不备,恰如唐传奇,恐怕才是尹师鲁以“传奇体”来评价《楼记》的原因。可以说尹师鲁指出了《楼记》文体上渊源自“传奇“的事实,有其充分的辨体依据,并非仅是态度上的故意贬低。

但“传奇”二字在自视正宗的批评家眼里确实有不满的含义,鲁迅曰:“(传奇)大率篇幅曼长,记叙委曲,时亦近于俳谐,故论者每訾其卑下,贬之曰‘传奇’,以别于韩柳辈之高文。”[12]115可见其体命名之初即含贬意。“韩柳辈之高文”应指其古文而言,但韩柳辈倡导“古文”应主要以四六偶对的“时文”为敌,因唐“传奇”含有骈文因素,故不幸受其牵连。

如同批评家指出《醉翁亭记》用“赋体”,《岳阳楼记》同样被批评家指出用“赋体”。明人孙绪《沙溪集》(卷十四)曰:“范文正公《岳阳楼记》,或谓其用赋体。”[15]635金圣叹《散文杂著卷》(上)之《岳阳楼记》曰:“(《岳阳楼记》)中间悲喜二大段,只是借来翻出后文忧乐耳。不然,便是赋体矣。”[16]“中间悲喜二大段”辞采、音韵极尽佳妙,单独来看也是骈文的纯熟之作,而之所以有如此高超的写作技巧,恐怕不得不进一步考察范仲淹对赋体写作基本功的培养与训练。

北宋前期,科举以诗赋取士,诗赋又主要在赋,而赋又是指律赋。律赋是一种严格要求声律、对仗并限定八韵韵脚的赋体,应考士子必须掌握严格的写作技巧。范仲淹大中祥符八年(1015)登进士第;天圣四年(1026)寓南京(商丘)应天府,应晏殊之请掌应天书院,“出题使诸生作赋,必先自为之,欲知其难易,及所当用意,亦使学者准以为法。”[11]209又选编《赋林衡鉴》,约收律赋100余首,分类编撰,在宋代颇为流行。范仲淹在当时即是辞赋大家,今亦存古赋3篇,律赋35篇,断句1篇,[17]单从留存数量上看,在宋人作者中也名列前茅。可见范仲淹不但精于赋体写作,创作有大量作品,还通过亲自指导、编选教材培养赋体写作人才。进士律赋写作法则尤其严格,律赋分为头、项、腹、尾四大段;必须用四平四仄,以使辞赋齐整,读之铿锵可听;赋句由壮、紧、长、隔、漫、发、送组成,必须在赋文中合理使用每种句式,不可偏舍。每一处失误,都可能导致律赋写作的失败,进而导致科举的失败。那么,长期大量写作赋体,既能通过科举,又能担任以身作则的指导老师,不难想见作者精于此道。正因有足够的能力和经验,故可以出新意于法度之中,似乎无意之中完成不拘一格的创造性写作。宋人著作《杨公笔录》曰:“范文正公作《岳阳楼记》云:‘春和景明,波澜不惊。上下天光,一碧万顷’,此奇语也。”[18]“奇”字点出了此文别具一格的特点,然而追溯来历渊源,“奇”固然建立在“不奇”的基础上。

三、《岳阳楼记》篇章体制的唐文影响

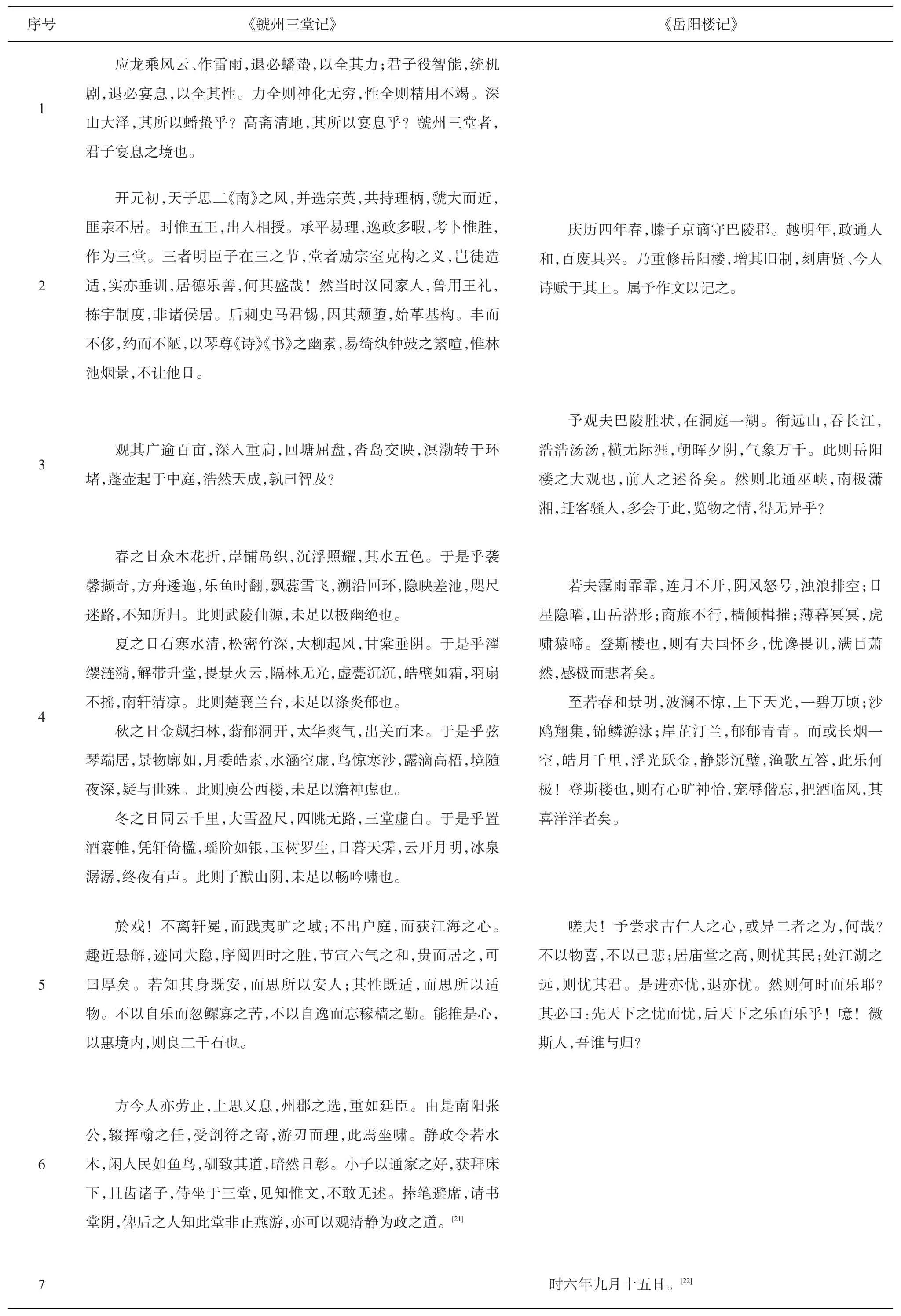

《岳阳楼记》与吕温《虢州三堂记》在篇章体制上有很大的相似性。几乎可以肯定范仲淹看到过吕温的记文,滕子京向范仲淹求记时写了一封信,收录在《全宋文》即名《求记书》,其中就引用过吕温《岳阳怀古》的诗句[1]卷396第19册,186,或许范仲淹由此翻检吕温诗文,在看到《三堂记》后突然有了写作灵感。《沙溪集》曰:“(《岳阳楼记》)是学吕温《三堂记》,体制如出一轴。”[15]635“体制”,《辞海》释为:诗文的体裁、格局。《文心雕龙·书记》释“制”曰:“制者,裁也。……如匠之制器也。”[19]951就如同工匠依照规矩制造器具,文体也有自身的构造、规矩、法则。《文心雕龙·附会》篇:“夫才童学文,宜正体制,必以情志为神明,事义为骨髓,辞采为肌肤,宫商为声气。”“体制”,《义证》曰:“包括体裁及其在情志、事义、辞采、宫商等方面的规格要求,也包括风格。”[19]1593王元化谈到:“可以把‘情志’解释为作家的思想感情,‘事义’解释为作家对于事物意义的理解和揭示。‘情志’和‘事义’结合起来就产生了艺术作品的内容主旨。在艺术作品中内容主旨统摄了各部分、各细节,正如在人的有机体中,内在生命统摄了所有的肢体和所有的器官一样。”[20]而所谓“各部分、各细节”自然包括“辞采”、“宫商”等外在形式。所以“体制”不但是指文章外在的布局结构,也指内在的内容主旨。简单地说,就是内容和形式两方面。既然《岳阳楼记》和《三堂记》“体制”如出一轴,那就表示两者在布局结构和内容主旨上都有相似性。姑且列表作个简单的对照(见下页表1)。

先从布局结构上来看,《楼记》对《三堂记》的承袭非常明显,整体结构大同小异。小异之处在于:《楼记》删除了《三堂记》的第一部分,这一部分相当于导入语,多是高处陈义,与文章主题关系不大;另外《楼记》第七部分记录了写作时间,而《三堂记》从现存的文本来看没有明确写作时间;再就是《三堂记》全篇骈体,而《楼记》仅中间写景状物部分用骈体,叙事、议论部分用散体。二者在总体结构上高度相似,《楼记》的第二部分写背景和作记缘由,相当于《三堂记》第二、第六部分的总和,《三堂记》等于是把作记缘由放到最后叙述。第三、四、五描写、抒情、议论部分,可以明显看出前后因袭关系。

再从内容主旨上来看,两篇也具有相似性。写景、抒情部分,《三堂记》分别写了春、夏、秋、冬不同的景色,虽然四季有气候上的差异,三堂的主人却每每在差异中感受到不同趣味,即使身在官场、不离堂室,也能够安顿身心。《楼记》写了大部分人因为环境的顺逆而或乐或悲,然而作者对朋友的期望却是无论什么状态下都是保持一种“异二者之为”的“古仁人之心”。两篇都在此基础上进一步升华主题,《三堂记》要求自安、自逸的同时,不忘推己及人,能够安人、惠人。《楼记》提出,对古仁人来说,忧乐非一己之忧乐,而是以天下为抱负的忧乐。《沙溪集》作者曰:“《三堂记》谓:寒燠温凉,随时异趣,而要之于不离轩冕,而践夷旷之域;不出户庭,而获江海之心。极而至于身既安,思所以安人;性既适,思所以适物。不以自乐而忽鳏寡之苦,不以自逸而忘稼穑之勤。《岳阳楼记》谓:晴阴忧乐,随景异情,而要之于居庙廊则忧民,处江湖则忧君。极而至于先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”[15]635-636这是对《三堂记》和《楼记》内容、主旨的恰当概括,也是两文在精神主旨上一脉相承的证明。

但也有必要说明,《楼记》无论从文字上、节奏上还是内在超越性上都对《三堂记》有所提升。比如,《楼记》文字更加简洁凝炼,表中叙事部分,《楼记》仅用61字,即已简明交代背景和写作缘由,而《三堂记》在第二、第六部分共用了329字,显得颇为繁复。在内在超越性上,《三堂记》主要还是赞美刺史的清静为政之道,在顺境中能够与民同乐;而《楼记》无论逆顺,皆能始终如一地保持内心的平静,“不为物喜,不为己悲”,显然这是更具有内在超越性的精神救赎。《沙溪集》曰:“《楼记》闳远超越,青出于蓝”,[15]636此是矣。

四、结 语

《岳阳楼记》文体上的渊源与唐宋时期盛行的骈文写作密切相关,而篇中警句也非即兴创作。大体上有三个来源:(1)“语录”来源。禅宗语录在宋代已经成为儒家士人模仿的对象,士人把对义理的领会和体悟提炼成语录,用于自箴或箴人,“先天下”句应该先作为“语录”出现,而后融入文章写作中。(2)“传奇体”以及律赋来源。唐传奇的特点是众体皆备,而且往往以偶俪之文写景状物。

范仲淹精于有声律、对偶要求的律赋写作。这些因素最终进入《楼记》的写作活动。(3)篇章体制的唐文来源。唐人吕温《虢州三堂记》,无论内容、形式,还是表达主旨,与《楼记》皆有相似性,应是作者的有意模仿。指出《岳阳楼记》的渊源所在,并不是否定文章本身的价值。相反,无论文学或是史学写作,其天才的作品都是建立在过去经验的积累以及作者长期专业训练的基础上。《岳阳楼记》既有骈体的华美辞采、流畅音韵,又有散体的简洁、自然,还有作者道德人格的融入以及追求内在超越的精神关怀,这些都是继承和突破共同谱成的绝唱。考察《岳阳楼记》的渊源出处,有助于理解唐宋文体之嬗变。或许,对文学如何在继承中发展这一问题,也能给人一点启示。

表1 两“记”篇章布局对照表