论我国新型政党制度的形成逻辑、制度模式与独特优势——一个政党中心主义的分析框架

2019-06-11李新廷

李新廷

论我国新型政党制度的形成逻辑、制度模式与独特优势——一个政党中心主义的分析框架

李新廷

(山东师范大学马克思主义学院,山东济南,250358)

新型政党制度是中国特色社会主义进入新时代以来对中国政党制度内涵、特点、模式与优势的全面总结和最新概括。政党中心主义的分析框架可以阐明新型政党制度的形成逻辑、制度模式与独特优势。在传统国家崩塌、社会失序的时代背景下,只能由政党进而由中国共产党来主导国家与制度建构,这是新型政党制度的逻辑起点及其发展的核心。在政党与政权、政党与政党、政党与社会的制度关系模式上,中国新型政党制度形成了中国共产党执政民主党派参政、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。这一模式具有显著的稳定性,表现出优异的制度绩效,与西方竞争性的政党制度暴露出的问题与危机形成鲜明对比。在动态演变中,中国共产党主导的政党制度能够顺应时代变化并进行组织结构的调适,不断与时俱进更新价值理念,展现出这一制度模式的独特优势。因此,中国政党制度是世界政党政治发展中的新类型,是对人类政治文明和世界政治发展的一大贡献。

新型政党制度;政党中心主义;形成逻辑;制度模式;独特优势

在全国政协十三届一次会议期间,习近平曾发表重要讲话:“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度作为我国一项基本政治制度,是中国共产党、中国人民和各民主党派、无党派人士的伟大政治创造,是从中国土壤中生长出来的新型政党制度。”[1]中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是“新型政党制度”,与当今世界现有“旧”的政党制度有所区别。那么,这种差异性体现在哪里?其“新型”体现在哪里?这对世界政治发展与人类政治文明有何突破性贡献与意义?这些都值得从比较政治学的角度予以探究。从比较政治学中政党中心主义这一分析框架着手,从政党制度的形成逻辑、制度模式等维度阐明其“新型”所在,进而分析其独特优势及其对政治发展与政治文明的意义。

一、理解政党与政党制度:一个政党中心主义框架的提出

理解社会经验事实离不开一定的理论框架。理论框架既源于对经验事实的观察,又是高于经验事实的抽象总结。经验事实往往是多元状态的复合,因而探求同一经验事实所形成的理论框架往往是多元的。而多个理论框架对同一经验事实的解释逻辑、观察视角与分析进路又是不同的,其目的就是从不同的角度对该经验事实做出新的解释。因而,有学者就指出:“选择不同理论范式对社会事实进行因果解释,可以成为促进理论演进和知识创新的有效途径,范式的切换和变革可以开启知识革命的大门。”[2]

在政党实践的经验基础上,学者对政党研究的理论范式也开始层出不穷。这是因为政党在现代化转型中的作用日益突出,其重要性不言而喻。但是,与政党相关的理论总结与创新却跟不上时代的发展。换言之,政党研究在总体上缺乏理论范式创新的自觉。

政党是近代以来社会转型的产物,最早出现于西方早期发达国家中,它扮演着沟通国家与社会的“桥梁”角色,发挥着组织与动员民众、进行利益聚合与表达的作用,从而成为西方政治民主化过程中的关键。尽管西方有关政党的研究已经蔚为壮观,但其理论总结仍处于“社会中心主义”的范式当中。这是因为西方的政党属于多元社会的一元,起源于议会内部,形成于国家构建之后,在地位上次于社会与国家,其“作用是第二位的,是补充制度的力量,而不是填补制度空白的力量”[3](334)。已有的政党理论的解释力与适用性并不适应于后发展国家,仅仅停留在对发达国家政党制度的总结上。[4]此外,政党研究仅局限于一般性的理论,远远落后于政党实践,很少能在政党与 国家构建、政治转型方面建立起比较政治学的理论 体系[5]。

政党在后发展国家与地区发展过程中的重要性也不言而喻。正如亨廷顿所观察,“在那些传统政治制度或崩溃或软弱或根本不存在的政体中,政党的作用就完全不同于那些生存于具有传统制度延续性的政体中的政党了。在这种情况下,强大的政党组织是唯一能最终排除腐化型的或普力夺型的或群众型的社会动乱的选择。”[3](69)与西方“社会中的政党”不同,后发展国家与地区将建立强有力的政党摆在通向民族独立、国家建构的首位。后发展国家的政党创建了国家,地位超越国家与社会,是国家合法性的重要来源。这很大程度上是因为绝大多数后发展国家在通向现代化转型过程中面临着国家失败、社会崩塌的问题,西方国家的建构之路是由不断成熟的社会力量来引导的,这并不适用于后发展国家。对于后发展国家而言,现代化转型过程中传统国家及其社会力量要么能力软弱要么走向失败,因而亟须新的力量来实现民族国家的建构,这不可避免并因时而宜地落在了强有力的政党身上。“社会中心主义”和“国家中心主义”两种路径无法有效地解释后发国家的现代化转型[6]。政党主导国家建设是后发展国家进行国家构建的重要途径,因而政党中心主义的理论框架得以不断形成,有待进一步理论化和经受实践检验[5]。

而现实中政党中心主义的贫乏一方面是由于在政党主导制度变迁的国家当中,关于政党的论述更多的是一种革命学说,缺乏政党的社会建设性作用的论 证[4];另一方面是因为学术界对政党主导制度变迁具体实践的总结与升华不多。已有文献主要集中于在继承西方“政党制度化”概念基础上对新的维度与 指标的开发,并扩展至对后发展国家的经验观察与 理论总结[6]。关于政党中心主义的研究相对而言并不充分。

关于中国新型政党制度这一具体的制度模式,可以利用政党中心主义这一比较政治学的研究框架加以具体的检验和分析,具体分析框架见表1。这一方面有助于探究新型政党制度的形成逻辑、制度模式与独特优势,另一方面有助于推进相关理论范式的总结与升华。

二、新型政党制度的形成逻辑

新型政党制度这一概念虽提出于社会主义建设的新时代,但其形成可追溯至革命时期。新型政党制度的形成逻辑包括两点:一是其形成的逻辑起点。任何制度都形成于特定的时代背景与社会结构当中,这在一定程度上决定了其内在的特征。中国新型政党制度源于传统国家崩溃而其他社会力量软弱的背景下,由政党主导国家与制度建构有其历史必然性,中国只能走政党实现国家创建的道路。这是理解新型政党制度的逻辑起点。二是其形成的逻辑内核,即形成过程中的核心特征。新型政党制度形成的核心在于由中国共产党来主导政党制度与国家的建构,这是历史的选择。

表1 政党中心主义分析框架的具体运用

(一) 新型政党制度形成的逻辑起点:政党主导国家与制度建构的必然性

按照“社会中心主义”和“国家中心主义”的理论范式,西方国家的现代化转型要么是由不断成熟的社会力量要么是由官僚体系来主导。在这两种理论范式中,政党被隐没在国家建构与制度创设之后,这很大程度上是因为西方的政党形成于国家创建之后,成立于议会冲突与社会竞争之中,因而并不是解释制度建构的变量。依赖社会和国家来实现国家建构,这是西方经验的理论总结,不能有效地解释中国的国家建构,也不能有效解释中国政党制度的形成。

后发展国家尤其是中国所面临的时代背景、社会环境已与西方早先发达国家相去甚远。后发传统国家在受西方发达国家的冲击之后,开始走向崩溃,而这些国家在崩溃后很难立马实现新国家的建构,反而进入到长时段的转型当中。传统国家的崩溃和社会力量的软弱使后发展国家的国家建构之路更为艰难。后发展国家在转型过程中,社会走向多元化并陷入无序的竞争与冲突当中,因而,西方转型之路并不是后发展国家的效仿榜样。但是,在无其他借鉴之路,必须独立探索的实践中,后发展国家的建构之路经历对西方的照搬、模仿再到失败之后的独立探索、另辟己道的过程,而中国政党制度的形成就是典型的例子。

中国政党制度的建构可追溯至清末民初,因此需了解中国政党在此前的“救亡图存”之路。鸦片战争冲击了传统帝制的政治结构,“此时清王朝早已过了鼎盛期,吏治腐败,社会内部危机重重”“即使朝廷重视外来挑战,企图做出积极反应,但由于土地兼并、吏治腐败造成的深重危机,整个社会已处于大动乱的边缘,政府也没有可能把足够的注意力放在对付外来文明的挑战上”[7]。在外来的压迫面前,并非政府而是由乡绅、知识分子等仁人志士自下而上地呼吁救亡图存,尝试各种“变革”“新政”与“运动”,从器物之变逐渐转移到制度移植与模仿。辛亥革命推翻帝制与传统官僚体系之后,这些仁人志士开始设议会、倡宪政、兴民权,行西式议会民主制,促使政党纷立,其竞争勃兴。在国家总体性危机面前,传统国家和官僚体系的解体与崩溃导致了社会力量的涣散与无力,从而使辛亥革命之后的中国长期处于四分五裂、冲突动荡之中。期间的分分合合与冲突斗争数不胜数,各西式政党脱离民众并深受军事力量的干扰。他们企图以西式政党制度与议会民主实现救亡图存的愿望最终落空,更别谈以此实现国家建构。当时社会力量的软弱反映了简单地移植、模仿、照搬西式政党制度与议会民主并不能结束当时的社会混乱状态,也不能实现现代国家的建构。直至中国共产党的成立与国民党的改组以及两党的合作才使孙中山的“以党建国”主张得以实现。这表明重建现代国家的重任只能落在基于中国实际、争取民众支持并创建自身武装军事力量的“内源型”政党身上。在国家失败、社会软弱的前提下,由政党尤其是强大的政党创建军队与国家有着一定的必然性。这“对于现代化之中的国家来说,它极其实用,极有吸引力,因为它在很大程度上是一个既可以促进集中(因此也就能推进革新)也可以推动扩大(因此能够同化团体)的一种制度”[3](334)。也即亨廷顿针对后发展国家政治失序而提出的“党建国家(秩序)论”:“共产党国家在建立政治秩序方面的相对成功,在很大程度上就是由于它们自觉地把建立政治组织一事摆在优先位置”[3](122)。亨廷顿这里所说的政治组织即列宁主义式的先锋党。

(二) 新型政党制度形成的逻辑内核:中国共产党主导制度建构的必然性

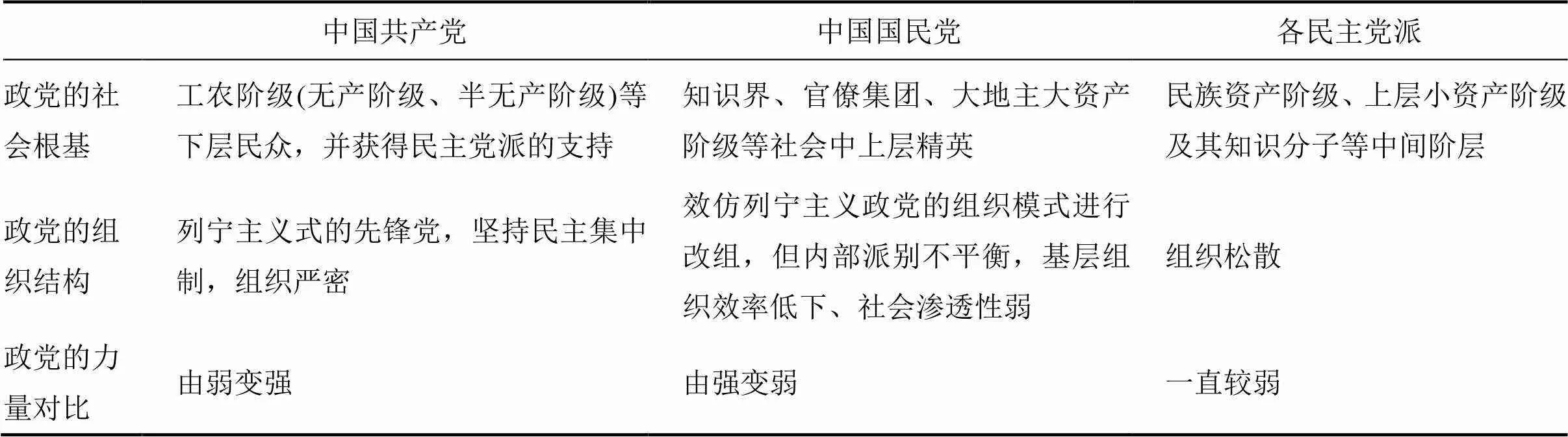

政党创建国家有其必然性,而由中国共产党主导新型政党制度的建构也有其内在的必然性。关于中国政党制度的起源,国内学界形成了现代化论、党建国家论、政党性质论、社会生态论、社会成本论、社会力量与军事力量双重塑造论等不同的解释[8]。本文主要从政党的社会根基、政党的组织结构与政党的力量对比三个指标来综合分析中国共产党主导国家建构,形成新型政党制度的内在原因。

从中国共产党的成立与国民党的改组开始,中国的政党格局出现了新的演变态势,不同于之前失序与混乱的政党竞争。基于不同的社会根基、组织结构和力量对比的演变,见表2,中国的政党格局实现了从国共合作到国民党的一党专政,再到国民党一党专政的弱化、中国共产党力量的上升与社会基础的扩大并赢得了各民主党派的坚强支持,最终中国共产党取得革命的胜利并建构了中国共产党领导的多党合作与政治协商制度。

国民党遵循孙中山的以党建国方案,仿效列宁所开创的新型政党的组织模式,进行改组,建立党军,形成了强大的军事力量,并通过国共合作进行北伐,实现了政权表面上的统一(尽管在此期间,社会上还成立了中国青年党等多个中间党派,但其力量弱小、组织涣散、社会基础有限)[9]。随着国共合作的破裂,中国共产党走上了武装反抗国民党统治的道路。从反抗的开始,中国共产党就强调其组织结构的严密性。亨廷顿也指出,在中国共产党的早期历史上,毛泽东就以强调组织的重要性而独树一帜。“党起初是一个经过严格挑选的、具有相当程度革命觉悟的人的集团。它逐渐扩大,因为它能赢得其他人的支持和参加。外围组织和掩护团体提供了一种组织阶梯,以便逐步动员并培训那些能在适当时候正式入党的人。如果政治斗争采取革命战争的形式,动员便以地盘为基础逐步进行,一个村庄接一个村庄地发生变化,从敌方控制区变为争夺区,再变为游击区,直至成为共产党根据地。”[3](278)这表明中国共产党对组织建设的强调及其组织的优越性。但是,中国共产党早期在军事力量上还比较弱小,所以此时的政党制度为国民党的一党专政。政党的军事实力压倒了其他要素成为影响这一时段中国政党制度的关键所在。

表2 1949年以前中国共产党、国民党与民主党派在三个指标上的分布

国民党派系之争与社会根基有限的弱点在抗日战争中的逐渐暴露出来。这使政党制度由国民党“强一党制转变为弱一党制,但又不足以推动政党制度向两党制或多党制转型”。抗日战争结束后,中国共产党的军事力量显著增强,但是与国民党相比还是处于下风。这表现在中国共产党的兵力不及国民党四分之一,根据地人口只占国民党的三分之一,武器装备、交通线路等资源远不及国民党,而且国民党有着美国的全面支援[8]。针对这一局势,中国共产党致力于扩大社会基础。中国共产党是工人阶级的先锋队,同时又与力量最多的农民结成同盟军,并通过倡导建立联合政府、走和平建国的道路来避免内战与冲突,从而赢得了各民主党派的支持,开始掌握了政治发展的主导权。军事力量的强弱对比使国民党并不赞同这一主张,而是通过挑起内战,试图维持其一党制的统治局面。但是随着中国共产党军事力量的逐渐增加,再加上严密的组织结构和不断扩大的社会基础,战争的局面不断扭转,改变了之前的强弱格局。在此期间,中国共产党于1948年提出“五一口号”,再次号召各民主党派召开政治协商会议,商讨建立联合政府,从而获得了更广泛地社会支持。

随着三大战役的结束,中国共产党完胜国民党,取得了战争的胜利,进一步主导了国家的建构。在处理与其他民主党派的关系时,中国共产党考虑的并不完全是政党的力量对比,而是民主党派的社会支持。民主党派的社会基础与阶级属性决定了其政治上的软弱性,加之并无自己的军事力量,因而受国民党的压制不可能成为强大政党。但正如毛泽东所指出:“民主党派和民主人士是联系资产阶级、小资产阶级的,从他们的背后的联系看,就不是一根头发,而是一把头发,就不可藐视。”[10]再加之,民主党派反帝爱国的本质和追求民主的取向与中国共产党新民主主义革命时期的纲领基本一致,因而是中国共产党扩大社会基础进而团结的对象。各民主党派在革命期间也意识到只有与中国共产党合作才能有出路,所以从1949年底到1950年底纷纷宣布接受中国共产党的领导[11]。中国共产党创造性地保留了政治协商的传统,形成了中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,开启了中国新型政党制度的建设之路。对此,亨廷顿也认为:“共产主义运动对现代政治的突出贡献,不是革命和摧毁了现存制度,而是组建和创造了新型的政治制度。”[3](274)在此过程中,中国共产党基于自身的组织结构、社会根基和力量的变化逐渐掌握了政党制度建构的主导权。所以,由中国共产党来主导中国新型政党制度的创建是历史发展的必然。

三、新型政党制度模式的比较分析

从政党中心主义的分析框架看,由强有力的政党主导国家与制度建构的核心问题之一在于主导性的政党与其他要素之间形成怎样的互动关系来治理国家。这涉及政党与政权、政党与政党、政党与社会的关系。这三方面关系是世界范围内政党制度模式的普遍性问题,但是中国在共产党主导下又形成了不同于西方的制度模式,体现了中国政党制度之“新”特征。政党中心主义的分析框架可以从比较的角度凸显新型政党制度的模式之“新”。

(一) 政党与政权的关系模式:中国共产党执政、民主党派参政

不论是西方国家的议会型政党还是后发展国家的革命型政党,政党与政权之间具有天然的内在联系。但是,不同国家形成的政党与政权的关系模式却各不相同。西方国家中多个政党通过定期竞争实现政党轮替执政国家政权,每个政党可以在执政党与在野党之间自由切换身份,政策往往出现中断,国家能力受限。另外,政党为迎合选民,往往出台短视政策或上台后不能兑现选举承诺,从而陷入政党循环轮替却不能实现国家发展的困境。而后发展国家则会形成另种模式:一种是以革命型政党为长期执政党的一党制;一种是革命型政党取得胜利后,学习、移植或继承西方议会民主制,从而形成一党独大制、两党制或多党制。

不同于上述模式,中国共产党主导下所形成的政党与政权关系模式是中国共产党执政、各民主党派参政。其中,中国共产党是长期执政党,对整个国家与社会实施全面的领导。这一地位的形成有其内在的形成逻辑,不仅是历史与人民的选择,更以理论阐述的形式被写进宪法序言。2018年宪法修正案中增加了“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”的最新表述。该表述明确了中国共产党在建设中国特色社会主义中的核心领导地位,并被各民主党派所承认,而各民主党派在这一关系模式中是参政党。这些参政党的目标不是获取政权,而是参与政治,发挥参政议政、民主监督与政治协商的功能,以促进中国共产党更好、更科学、更民主地、更有效地执政。正如习近平所指出的:“民主党派的参政不以夺取国家政权为目的,而是为了支持和帮助共产党加强和改善领导,更好地执政,是中国共产党的‘好参谋、好帮手、好同事’。”[1]所以,中国新型政党制度与国 家政权的关系模式只有执政与参政之分,而没有 朝野党的差别,这不同于西方,也不同于其他后发展国家。

中国共产党长期执政但又不是一党专制,而是中国共产党执政、各民主党派参政的关系模式。这是在中国革命与中国特色社会主义建设过程中,在中国共产党领导下经过各方博弈互动形成的政权模式,其形成有着历史必然性。中国共产党执政、各民主党派参政的关系模式在现实中也经得起实践的检验。中国共产党作为长期执政党,坚强有力,统领国家与各民族的发展,制定大政方针,调控经济与社会,进行利益整合和资源分配。既能做到权力的自我约束,又能积极接受民主党派的监督;“既能避免一党独裁所造成的万马齐喑、扼杀社会健康政治力量的弊端,也能起到避免多党竞争所导致的相互倾轧、政治动荡、社会分裂混乱局面的作用”[12]。这与西方政党竞争的弊端形成鲜明对比。

(二) 政党与政党的关系模式:中国共产党领导的多党合作制度

不论是西方议会型的政党还是后发展国家的革命型政党,在谋求政权的过程中必然与其他政党形成一定的政党互动关系。“只要它们是一个系统,政党之间就会相互作用,而这种相互作用可以被视为某种机制性的倾向,被视为有助于解释不同类型政党政治的不同表现的奖励和机会结构。”[13]西方政党轮替式的政权取向决定了政党之间的竞争性关系模式及其在此基础上所形成的党争民主模式。

西方绝大多数实行竞争性政党制度的国家,在实际的制度运转中,往往会出现较多的问题。尤其是在多元议题、意识形态的影响下,各个政党为获得更多的选民支持往往会导致竞争程度的增加,从而使得具有极端倾向的政党在激烈地竞争过程中为获得选民的支持更加地激进。欧美民粹主义政党一定程度上正是在此背景下崛起的。而建立在这种党争基础上的民主政治也必然是冲突的。“党争民主本身具有冲突性,而冲突性的党争民主如果发生在政治信仰对立、主张一族一国的异质性国家或者社会结构严重不平等的国家,发生冲突是必然。党争民主本身具有冲突,而竞争性选举更强化了冲突,因为在异质性国家,竞争性选举是以党派、信仰、民族为基础而展开的政治动员。”[14]正是采用上述政党关系模式,即便曾较顺利地实现转型的发达国家,西方国家在进入21世纪以来,也开始遭遇政治发展的危机和衰败[15]。随着西式民主向全球的扩散,在诸多移植、模仿西式民主的后发展国家中上述现象也频繁上演。从北非到东欧,从中东到远东,政治运动、社会动乱乃至流血冲突此起彼伏,在乌克兰、泰国等转型艰难的地区上述现象似乎未有终期。

与上述现象形成鲜明对比的是,中国新型政党制度表现出了强劲的合作性与稳定性。这是因为在中国形成的是中国共产党领导的多党合作的政党关系模式。这一关系模式有以下内涵:首先,中国的新型政党制度的鲜明特征在于中国共产党的领导。中国共产党的领导并不是一党专制,更不会形成多党竞争执政权的局面,而是从核心层面保障了中国共产党领导的多党合作制度。这表明作为执政党的中国共产党与作为参政党的民主党派之间是通力合作的友党关系,各个民主党派之间也是相互合作的关系;其次,中国共产党领导的多党合作具有稳定性。不是西式的竞争轮流上台执政,而是固定的合作互动模式使中国共产党领导的多党合作有着稳定的互动关系和制度架构。中国共产党的长期执政和坚强领导为这种稳定性保驾护航,多党合作而不是无序竞争为这种稳定性提供了实践基础。

中国共产党领导的多党合作制度是以中国共产党的领导为前提的,这一政党制度模式有相应的制度和法律的保障,这也为其合作互动的稳定性奠定了基础。在中国共产党的领导下,多党合作与政治协商制度不断走向制度化、程序化、法治化,从1949年的政治协商会议的召开,我国的新型政党制度就开始了制度化征程。从中国共产党“长期共存、互相监督”的方针到“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”十六字方针的推进;从将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确定为我国的一项基本政治制度,到“构建社会主义和谐社会”指导思想下构建“和谐的政党关系”;从“多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”写进宪法到《中国共产党统一战线工作条例》(试行)的出台都反映了在中国共产党的领导下多党合作的制度化、法治化进程,也反映了中国新型政党制度的合作性与发展的稳定性。

(三) 政党与社会的关系模式:中国共产党领导的政治协商制度

所谓政党与社会的关系模式是指政党巩固社会根基,进行社会治理所形成的关系模式。这一模式涉及:一政党如何巩固社会根基。西方竞争性政党在巩固社会根基方面属于松散型,只有在大选前才会进行广泛、紧密的社会动员与利益聚合。在良性竞争状态下,两党或多党为获得选民的社会支持,在政策取向上会形成争取中间选民的向心合力而不会走极端路线。但近年来极端主义的抬头、社会矛盾的多元化、异质性程度的增加皆导致政党分化社会而不是整合社会利益。如果国家能力不足的话,二者的结合往往带来民主崩溃[16],更别谈社会治理。与之相反,中国共产党等属于紧密联系社会型的政党,在与社会的日常互动中就已建立庞大的组织网络并深入基层,进而形成了制度化和非制度化的党群关系;二政党如何进行社会治理。政党巩固社会根基偏向获得民众的支持,而政党进行社会治理偏向于实现政党的政策与政治抱负。西方竞争型政党在此方面往往“隐而不显”,只有上台执政后才会凸显出来。即便如此,西式政党的社会治理也只是多中心治理中的一元,其作用与地位并不突出,反而被批判有“治理失灵”的危险。有学者就指出“治理失灵是美式党争之必然”[17]。与之相反,后发展国家长期执政党的国家治理与社会治理融为一体,在社会治理方面建立了相应的制度体系。

中国新型政党制度在处理政党与社会的关系时形成了中国共产党领导的政治协商制度。“中国共产党的领导是包括各民主党派、各团体、各民族、各阶层、各界人士在内的全体中国人民的共同选择,是中国特色社会主义最本质的特征,也是人民政协事业发展进步的根本保证。”[18]中国共产党领导的政治协商制度是中国共产党处理与民主党派的关系过程中致力于巩固社会基础,进行社会治理所形成的。

首先,中国共产党为巩固社会基础,根据社会阶层的变化,将整个社会划分为34个界别,每个界别代表一定的社会阶层。其中,中国共产党自身有着严密组织体系,依靠党的群众路线,并通过夯实统一战线扩大社会基础。而各个民主党派也有自身的组织结构和联系社会的渠道。革命时期,民主党派社会基础薄弱,成为参政党后“它的存在基础依靠制度运作而不是靠鲜明的社会代表性”,即“一方面需要在全国整体政治的视野下通过与中国共产党社会基础的相互契合来构建和培育自身的社会基础;另一方面要根据 中国共产党领导的伟大事业的变化而对自身社会 基础进行相应的调整”[19]。中国共产党与各民主 党派协商确定了各党派的发展范围、对象与层次,并使民主党派围绕着中国共产党的中心工作展开社会活动。

其次,中国共产党通过人民政治协商会议这一制度平台团结各民主党派与各界别,凝聚社会利益,达成社会共识。社会被划分为不同的界别在一定程度上说明了社会的差异性和阶层的多元化。中国共产党通过政治协商会议的制度化方式来处理差异,在这一平台上与代表不同利益和基础的政党协商形成合作共赢的互动模式。这样的政党与社会的关系模式不是分裂式的而是包容差异、和谐合作型的,因而有利于达成社会共识,为政党的社会治理奠定基础。

最后,中国共产党通过人民政协实施社会治理。2018年《中国人民政治协商会议章程(修正案)》中新增如下表述:人民政协“是国家治理体系的重要组成部分,是具有中国特色的制度安排”“在推动协商民主广泛多层制度化发展、推进国家治理体系和治理能力现代化中发挥不可替代的作用”[20]。在党的领导下,政协在推进国家治理中也不断提升社会治理水平。这是因为:第一,政协提供了反映各方利益诉求、解决社会矛盾的协商平台;第二,政协能用民主协商的机制进行民主管理与监督,促进社会民主的完善;第三,政协能通过民主协商的方式“求同存异”,寻找“最大公约数”,最终促进决策的科学性,实现社会的和 谐;[21]第四,政协通过提案、调研、联系民众等渠道与手段来提供社会服务。因而,在党的领导下,政协发挥着重要的社会治理功能。

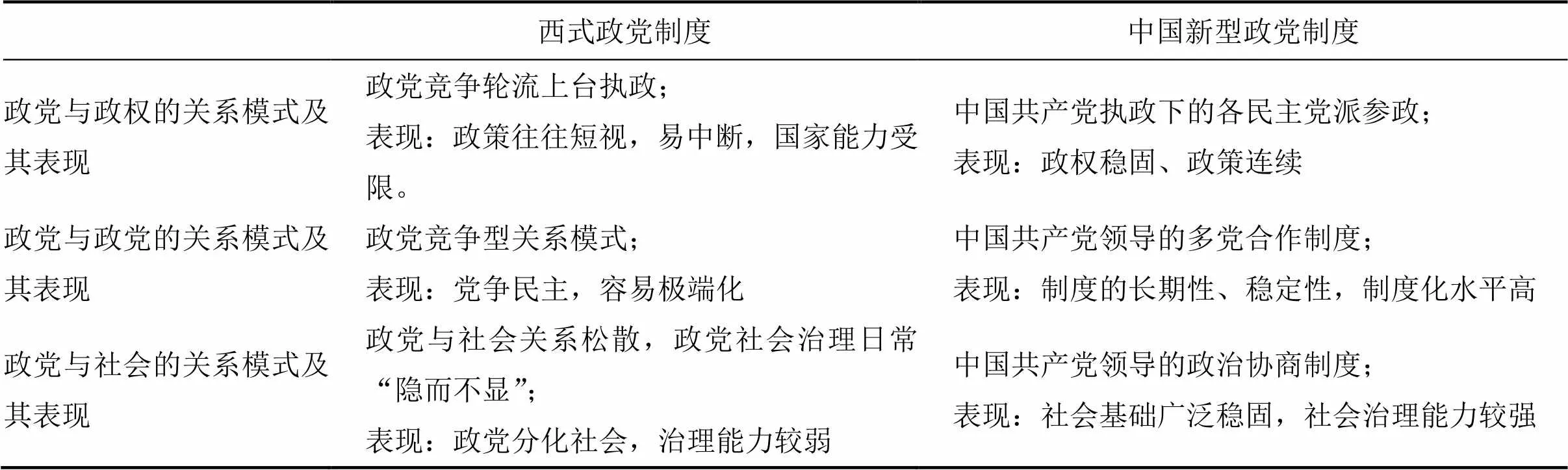

综上所述,通过政党与政权、政党与政党、政党与社会的关系来对比中西政党制度的具体模式,可以明晰中国新型政党制度的优越性。见表3。

四、新型政党制度的独特优势

政党中心主义不仅认为由革命型政党来主导国家建构,而且更进一步认为革命型政党在主导国家建构之后能够顺应时代变化进行适应性转型。实践中,能够实现这一转变的往往都能展现出这一制度模式的独特优势。以政党中心主义的分析框架,从组织结构与价值理念这两个政党制度适应性变迁的维度就能清晰地了解中国新型政党制度的独特优势所在。

表3 中西政党制度模式的比较

(一) 新型政党制度组织结构的调适性与合作性

新型政党制度是中国共产党在革命实践过程中将马克思主义政党理论同中国实际相结合,并在与各民主党派、无党派人士的互动中从中国土壤中创造出来的。这一制度模式建构的过程本身就是不断调适、最终成型的过程,在其形成之后也会根据时代与社会的变化进行不断地调适。

“对于中国共产党来说,最重要的是保持调适性和灵活性”“作为一个政治机构,中国共产党自身也正在试图通过以下措施来适应新挑战和新环境:扩大党员基础,选拔新一代领导人,重构意识形态的内容,求助社会的民族主义冲动,加强全国各级党组织的建设,建立党内以及政党—国家与社会之间的交流渠道”[22]。中华人民共和国成立之后,在中国共产党的坚强领导和积极协助之下,民主党派也进行了一系列的调适,如整顿组织、确立指导思想、进行组织发展,尤其是明确了各民主党派的社会基础,增强了民主党派的政治代表性,实现了民主党派与整个政党制度的契合。[19]从中国共产党自身的调适到民主党派的调适,整个政党制度在不断地适应时代与社会的变化,最终以适应实践的发展。

不难看出,在整个政党制度调适的过程中,中国共产党始终处于核心主导地位。这反映了新型政党制度的本质特征在于中国共产党的领导,它既是中国特色社会主义的最大优势[23],也是中国新型政党制度的最大优势。中国共产党利用自身组织的调适性推动了整个政党制度的调适发展,以适应中国改革与治理的发展。中国共产党能够始终坚持把马克思列宁主义政党理论与中国国情相紧密结合,从而获得了中国人民和各民主党派等各个界别的拥护。中国共产党的领导与调适正是中国新型政党制度能够不断发展取得成功的原因,也是中国新型政党制度的独特优势所在。

中国新型政党制度在组织结构上也呈现了合作性的特点。中国新型政党制度在调适发展过程中不断巩固多党合作的制度结构,使中国共产党能将各个政党和无党派人士紧密团结起来,避免了西式多党无序、恶性竞争的弊端又有效弥补了一党制缺乏权力制约的不足。这一合作性建立在一定的条件基础之上:首先,在中国共产党的领导下,各政党有着一致的共同目标和共识基础,都致力于为实现国家的现代化而奋斗;其次,在中国共产党的领导下,各政党之间有着基本的政治信任。各政党之间之所以能够互相依赖,是因为在长期的革命和建设中中国共产党与各民主党派结下了深厚的情谊并相互配合不断增进互信;再次,在中国共产党的领导下,各个政党之间存在着适度的张力。一方面,民主党派拥护与依赖中国共产党;另一方面,民主党派有一定的自主性,发挥着参政议政、政治协商与民主监督的功能。所以,建立在上述基础具有合作性的中国政党制度突破了传统的一党制、两党制和多党制的简单类型学划分,形成了新的政党制度。这一新型政党制度强调中国共产党领导下的各政党间的合作互信,突破了传统政党间对竞争的过度强调,进而形成了以中国共产党为执政党而各民主党派为参政党的新型合作模式。

这一合作特点带来了显著的制度化后果,即合作互动逐渐制度化、程序化、规范化。在中国共产党的领导下,各民主党派在国家治理中的角色与职能定位更加明确。在制度化、程序化、规范化的安排下,新型政党制度通过政治协商会议这一平台进行有效的政治协商与参政议政,最终推进决策的科学化、民主化、法治化。因而“有效避免了旧式政党制度囿于党派利益、阶级利益、区域和集团利益决策施政导致社会撕裂的弊端”[1],展示了中国共产党领导的新型政党制度的独特优越性。

(二) 新型政党制度价值理念的人民取向及其与时俱进性

中国新型政党制度的独特优势还体现在价值理念上。在革命过程中,中国共产党秉持马克思列宁主义的人民观,将社会基础扎根于基层民众,并在扩大社会根基的过程中实现了与各民主党派的联合,建构了新型政党制度。在国家治理过程中,中国共产党坚持“为人民服务”的宗旨,改造了民主党派原有的阶级基础和意识形态,将其转变为人民和社会群体的代表。这使得整个政党制度在价值理念上呈现出人民取向的特征。因而,在中国共产党的领导下,新型政党制度能够团结最广大的人民,具有广泛的人民性,“能够真实、广泛、持久代表和实现最广大人民根本利益、全国各族各界的根本利益,有效避免了旧式政党制度代表少数人、少数利益集团的弊端”[1]。

中国共产党领导的新型政党制度价值取向的独特优势又是建立在不断调适的基础上的。改革开放以来,随着时代变迁与社会演进,中国共产党不断更新并重塑意识形态,引导了新型政党制度价值理念的调适。中国共产党因时而异地在不同层次上提出了一系列的指导思想与发展理念,深刻影响并引领了政党制度价值理念的与时俱进。

其中,“三个代表”重要思想阐明了中国共产党的价值取向,也反映了中国共产党自身的改革。这一思想正是应对社会阶层多元化尤其是新出现的社会阶层而提出的,反映了中国共产党的与时俱进性,因而不断夯实了中国共产党领导的新型政党制度的社会基础。积极构建社会主义和谐社会的战略任务和目标是针对社会问题增多、社会分化严重、社会矛盾突出、社会不平等加剧等时代问题而提出的,其核心的理念之一就是要实现各系统、各阶层之间的和谐。这也深刻地影响了新型政党制度,使中国共产党再次明确了和谐的政党关系的发展目标和价值追求。习近平在庆祝中国人民政治协商会议成立65周年大会时提出的“社会主义协商民主是中国社会主义民主政治的特有形式和独特优势”,到十九大“发挥社会主义协商民主重要作用”“要推动协商民主广泛、多层、制度化发展”的最新表述,社会主义协商民主这一理念与制度为中国式民主的发展指明了道路。它明确了人民政协、政党协商的重要性,推动了新型政党的制度化进程,也进一步表明了中国共产党领导的新型政党制度背后的独特民主理念。而“以人民为中心”的发展思想,深刻阐明了中国共产党的独有价值理念,是“对马克思主义实践观的坚持与发展”[24],也是对以往价值理念的进一步的推进与升华。这一价值理念不仅仅是中国共产党的价值追求,也是各民主党派的价值追求。

上述价值理念的演进与更新反映了中国共产党领导的新型政党制度意识形态方面的调适性与与时俱进性。这一优势最终的导向是立足中国国情与实践,探索中国新型政党制度的适应性转型,以推进国家治理体系与治理能力的现代化。

五、结论

本文立足政党中心主义的分析框架,形成了政党主导制度建构的必然性、主导制度建构的政党类型、政党制度的内在模式与适应性转型等四个维度与相应的指标。这一框架与相应的维度、指标可用于分析中国新型政党制度的形成逻辑、制度模式与独特优势,反过来也论证并扩展了政党中心主义范式的适用性。

通过这一框架分析,发现中国共产党主导国家建构与制度变迁是中国政治发展的必然道路,也是中国新型政党制度的形成逻辑。其中,中国共产党的领导是在政党互动过程中凸显出来的,是组织结构、社会阶层、政党力量三个因素综合作用的结果,有着内在的必然性。中华人民共和国成立后,新型政党制度的制度模式具体表现在中国共产党执政各民主党派参政、中国共产党领导的多党合作制度、中国共产党领导的政治协商制度。这在政党与政权关系、政党与政党关系、政党与社会关系上与西方截然不同,表现出了中国政党制度“新型”所在,并凸显了中国新型政党制度的特点与优势。在中国共产党的领导下,这一新型政党制度发挥了重要的政治功能,形成了中国式的人民民主与协商民主相结合的民主模式和实现形式。政党中心主义不仅认为是由革命型政党来主导国家建构,而且更进一步认为革命型政党在主导国家建构之后能够顺应时代变化进行适应性转型,从而展现出这一制度模式的独特优势。在中国共产党的领导下,中国新型政党制度在组织结构与价值理念方面进行了适应性调适,符合中国国情与实践的发展,保持了长期稳定性,并不断走向制度化、法治化、程序化。中国新型政党制度是世界政党政治发展中的新类型,并且能够进行适应性转型,与西式政党制度相比有着独特的特点与优势。这是对人类政治文明和世界政治发展的一大贡献。

[1] 习近平. 坚持多党合作发展社会主义民主政治为决胜全面建成小康社会而团结奋斗[J]. 中国政协, 2018(5): 3−4.

[2] 曹胜. 社会中心论的范式特质与多重进路——以国家中心论为比较对象[J]. 学海, 2017(5): 182−187.

[3] 塞缪尔·P. 亨廷顿. 变化社会中的政治秩序[M]. 王冠华, 刘为, 等译. 沈宗美, 校. 上海: 上海世纪出版社集团, 2008.

[4] 杨光斌. 建国历程的新政治学: 政党中心主义、政治秩序与“好政治”三要素[J]. 中国政治学, 2018(1): 27−31.

[5] 李新廷. 社会中心主义·国家中心主义·政党中心主义——西方比较政治学研究视角的演进与中国关照[J]. 国外理论动态, 2016(2): 20−31.

[6] 罗干. 政党制度化与国家治理: 后发展国家政治发展的理论观察[J]. 江苏社会科学, 2016(3): 129−137.

[7] 金观涛, 刘青峰. 开放中的变迁: 再论中国社会超稳定结构[M]. 香港: 香港中文大学出版社, 1993: 72−73.

[8] 肖存良. 社会冲突、政治力量与政党制度——政党制度解释的新视角[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2017(3): 122−128.

[9] 周淑真. 政党和政党制度比较研究[M]. 北京: 人民出版社, 2007: 280−292.

[10] 李维汉. 回忆与研究[M]. 北京: 中共党史出版社, 2013: 526.

[11] 肖存良. 中国政治协商制度研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2013: 134−136.

[12] 周淑真. 论我国新型政党制度的独特优势——基于内涵要义、演进逻辑与结构关系的分析[J]. 人民论坛·学术前沿, 2018(4): 6−13.

[13] G.萨托利. 政党与政党体制[M]. 王明进, 译. 北京: 商务印书馆, 2006: 2.

[14] 杨光斌. 一些西式民主化转型国家困境的深层原因及启示[J].红旗文稿, 2014(13): 13−16.

[15] 李新廷. 比较政治学中的政治发展理论: 后发展国家与中国经验视角的反思与重构[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018(2): 117−124.

[16] 包刚升. 民主崩溃的政治学[M]. 北京: 商务印书馆, 2014.

[17] 张砥. 治理失灵是美式党争之必然[N]. 北京日报, 2016-7-29(03).

[18] 习近平. 习近平谈治国理政: 第二卷 [M]. 北京: 外文出版社, 2017: 18.

[19] 肖存良. 契合与转型: 民主党派社会基础的政治学考察[J]. 岭南学刊, 2013(1): 28−33.

[20] 中国人民政治协商会议章程修正案(草案)[N]. 人民日报, 2018-3-9(02).

[21] 杨卫敏. 人民政协在社会治理中的地位和作用探析——从实践探索看政协章程修订的必要性和重要性[J]. 江苏省社会主义学院学报, 2018(3): 14−25.

[22] 沈大伟. 中国共产党: 收缩与调适[M]. 吕增奎, 王新颖, 译. 北京: 中央编译出版社, 2012: 5,11.

[23] 习近平. 决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 20.

[24] 孙余余. 新时代以人民为中心发展思想的实践品格探析[J]. 山东师范大学学报(人文社会科学版), 2018(4): 50−61.

On the formation logic, system model and unique advantages of the new party system of China: An analytical framework of party centralism

LI Xinting

(School of Marxism, Shandong Normal University, Jinan 250358, China)

The new political party system is a comprehensive and the latest summary of the connotation, characteristics, models and advantages of the Chinese political party system since the socialism with Chinese characteristics entered the new era. The analytical framework of Party centralism can clarify the formation logic, system model and unique advantages of the new party system. Under the background of the collapse of the traditional state and the disorder of society, only the political party and then the CPC can dominate the construction of the state and system, which is the logical starting point of the new political party system and the core feature of its formation process. In the static model of the system relationship between the Party and regime, the Party and other Parties, the Party and the society, the new political Party system of China has formed a system in which the CPC is in power and democratic parties participate in politics, which means multiparty cooperation and political consultation under the leadership of the CPC. This model has a remarkable stability, and displays excellent institutional performance, which contrasts sharply with the crises and problems exposed by the western competitive party system. In the dynamic evolution, the party system led by CPC can adjust the organizational structure to the changes of the times, renew the value concept and keep pace with the times, showing the unique advantages of this system model. Therefore, China's political party system is a new type in the political development of world parties, and a great contribution to human political civilization and world political development.

new party system; Party centralism; formation logic; system model; unique advantages

2018−11−05;

2019−04−28

研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项课题“习近平新时代中国特色社会主义思想的理论创新研究”(18VSJ001)

李新廷(1987—),男,山东莒南人,政治学博士,山东师范大学马克思主义学院讲师,主要研究方向:比较政治学与中国政治,联系邮箱:lixinting0707@163.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.015

D621

A

1672-3104(2019)03−0133−10

[编辑: 游玉佩]