转售价格维持的内在逻辑与立法修正

2019-06-11李毅张玉洁

李毅,张玉洁

转售价格维持的内在逻辑与立法修正

李毅,张玉洁

(西南财经大学法学院,四川成都,611130)

在形式合理的思维逻辑下解构转售价格维持行为,不仅能够对当下本身违法的评价范式形成有力的反驳,而且能够完善现有的立法解释进路,为转售价格维持的合法性提供自由论证的空间。在这种思潮的延展线上立足于本土,我国更应选择在合理原则的牵引下,在现有执法模式的框架中,重塑转售价格维持的规制路径,搭建转售价格维持的抗辩体系,引入明确竞争效率认定的标准条款,完善《反垄断法》“公益效率+竞争效率”的豁免规定,以弥补反垄断理论的空缺,同时帮助执法机关按图索骥,对转售价格维持作出准确高效的判断分析。

转售价格维持;本身违法;合理原则;抗辩体系

一、问题的提出

我国《反垄断法》虽颁布实施不久,但诸多案件的判决在国内外业已产生重大影响,彰显出其作为经济宪法所应具有的规制力和影响力。特别是在处理自2013年以来连续爆发的包括茅台、强生、乳粉、韩泰等转售价格维持的案件中,所起的作用尤为突出,不仅受到了媒体与公众的高度关注,更推进了反垄断意识的觉醒以及竞争文化的培养,而且这些案件也触动了执法者的深度反思,极大地提升了反垄断法的整体实施水平。

然而遗憾的是,受制于我国反垄断理论的薄弱根基,转售价格维持案件的处理结果因缺乏有力的论证支点而受到质疑:在已知的案件事实中,执法者依据本身违法的原则推定,侧重于对规制手段和行为结构的横向分析,认为转售价格维持不仅限制了同一品牌内部经营者的有效竞争,而且剥夺了经销商的自由定价权,所以应予以全面禁止。但是,现行的竞争环境却表明,品牌之间的持续竞争才是衡量市场发展与否的根基,才是评定行为是否违法的核心。反垄断分析理论与实践的脱节,使得平衡和治理转售价格维持成为各法域共同面临的棘手难题。

鉴于此,本文以本身违法原则为切入点,以竞争立法的规制路径为突破口,对当下全面禁止转售价格维持的解释进路进行反思,在批判本身违法局限性的同时,提出应在合理原则的视野下重新审视转售价格维持行为,搭建转售价格维持的抗辩体系,完善《反垄断法》的豁免规定,以阐明转售价格维持的正确调整方法。

二、竞争立法全面禁止转售价格维持的现有解释进路之反思

我国《反垄断法》第14条列举了全面禁止转售价格维持的三种具体情形,同时又在第15条中基于公共利益视角,提出了转售价格维持的例外豁免规定。结合上述两条规则,可从学理上将这种规范构造统称为“本身违法+例外豁免”。虽然许多国家和地区都普遍采取了这种做法,但越来越多的实践经验表明,反垄断立法基于本身违法理论①认为:转售价格维持限制市场有效竞争、推动经营者达成垄断协议、剥夺经销商自主经营权,而全面禁止转售价格维持的做法是值得商榷的。

(一) 反驳一:转售价格维持限制市场的有效竞争

1. 维护品牌间的持续竞争才是反垄断法运行的根基

反垄断法作为维护市场竞争秩序的经济法律,应该科学合理地评价包括转售价格维持在内的所有商业行为。针对转售价格维持的反竞争影响分析,执法者的判断不应仅框定在“限制或排除同一品牌内部经销商之间的竞争”这一范围内②,而应该放眼于不同品牌间的交替竞争中,因为这才是决定整个市场基本竞争水平的关键。只有不同品牌间的良性竞争不断循环,才能为市场发展注入新的动力,才能促进生产商提供多样化的产品服务,才能拓宽消费者的选择范围。也正因如此,维护品牌间的持续竞争,才更应被视为反垄断法设立保护的初衷。

不可否认,转售价格维持确实在一定程度上限制了同一品牌内部的有效竞争,但当内部竞争这种“茶杯里的风暴”不足以撼动整体市场的外部竞争秩序时,它就不能够作为“限制、排除竞争影响”的依据。否则,这样的审理结果不仅会增加转售价格维持的违法性风险,更会降低转售价格维持的违法性证明门槛,使得案件审理出现明显不利于被诉经营者的失衡局面。再加上,转售价格维持本身具备“激励机制+服务效应”的集成优势,又可以推动品牌间的有序竞争,足以说明转售价格维持对市场发展而言并非百害而无一利。因此,立法者对转售价格维持适用本身违法进行原则性禁止的行为,忽视了外部竞争对市场运行的重要性,竞争影响分析显得过于简单化。

2. 转售价格维持能够促进品牌间的持续竞争

一方面,转售价格维持有利于激励新品牌的市场进入。在我国,生产商的产品销售分为自己直销和他人代销两种模式:在直销模式下,由于是生产商直接对接零售市场,因而可以避免产品在流转过程中的利润分配,所以产品的零售价格较为低廉。但直销平台搭建过程繁琐而复杂,会拖延产品进入市场的速度以及缩减后续的经营范围。而他人代销模式却正好相反,虽然不同层级中间商利润的流出会推高终端销售的产品价格,但是因代销模式覆盖面广、专业性强、整合度高的优势,极大地推进了产品进入市场的效率,并且能够增加产品的销量,因此也更受到生产商的 青睐。

在他人代销的模式下,经销商作为链接生产商与消费者之间的中间利益体,在新产品进驻市场的初期发挥着至关重要的推广销售作用。然而,经销商只关注产品的价格涨幅,缺乏足够的内在动力对产品功能和优质特性进行投资宣传,而这对消费者能否“知晓—熟悉—购买”该新产品的过程而言,又显得十分重要。再加上,新产品未来的市场发展前景难以预测,许多经销商基于成本投资考虑,不愿意提供充足的货架空间与库存剩余,致使新产品推广举步维艰[1]。而转售价格维持的制度安排,则能够最大限度地降低经销商的顾虑和风险,同时能以高额的销售利润为导向转变经销商的产品选择目标,为新产品的进驻提供广阔的市场空间[2]。因此,转售价格维持更应被视为品牌生产商进驻市场的初始需求。

另一方面,消费者关注的核心在于转售价格维持推动下的品牌竞争市场。当消费者决议购买某项产品时,产品本身的性能是消费者实质考察的首要因素。而产品性能的优劣直接取决于生产研发该产品的品牌生产商。所以对于消费者市场而言,竞争首先起源于不同品牌的生产商之间。为此,采用他人代销模式的生产商,除了积极地投入研发经费提升产品性能外,更是以丰厚的转售利润作为分销回报,要求经销商在竞争激烈的市场环境中,引入服务竞争,“维持存货齐备的展示厅,配备训练有素的销售队伍,打造精细完整的销售服务”[3],以增加消费者对产品的感知度,拓宽产品的销售渠道。品牌生产商与经销商通过转售价格维持形成的战略结盟,以“产品性能+优质服务”的营销组合,强化自身的品牌势力,在种类繁多的品牌中脱颖而出,成为影响消费者行为选择的关键因素。

(二) 反驳二:转售价格维持推进生产商或经销商垄断协议的达成

很多国家和地区都将转售价格维持视为“同一水平层面品牌生产商或经销商串谋达成横向垄断协议的主要手段”,这也是我国竞争立法禁止转售价格维持的重要原因(见表1)。正如表1所示,无论是共谋垄断或是独家垄断的情形,转售价格维持在客观上确实具有推进品牌生产商或经销商实施垄断协议的效果。然而实践证明,转售价格维持与垄断协议之间并不具有必然联系。

1. 转售价格维持并非是品牌生产商实施横向垄断协议的必要手段

品牌生产商的卡特尔行为主要是指共谋垄断的情形。所谓共谋垄断,是指生产商之间为了实施已达成的横向垄断协议,而有目的性地采取转售价格维持的营销模式。具体而言,品牌生产商之间达成固定批发价格的横向垄断协议后,需要对相互之间的实际批发价格进行监管,以防止部分生产商违背协议约定实施私自的降价行为。而协议成员只要借助转售价格维持,就可以实现其有效监管的目的:通过固定产品转售的高额终端零售价,致使需求曲线波动导致消费者发生行为转向,最终确定产品的整体销售总量。在销售总量恒定不变的情况下,生产商会选择维持最初的垄断协议,不会任意降低产品的批发价格。因为在这种情况下,生产商任意的降价行为,非但不能扩大其产品的销售量,反而会将产品的低价转让利润拱手让与经销商。由此,就能削弱生产商的降价动机,从而迫使成员方遵守最初的共谋协议,以维持协议的长久稳 定性。

表1 转售价格维持与经营者垄断行为之间的内在联系与处罚依据

在全国乳粉品牌纵向垄断协议案中,由于我国本土乳粉屡屡爆出质量问题,消费者遂将目光转向外资乳粉企业,造成乳粉需求量的连年攀升。据中商产业研究院数据统计,在2018年我国婴幼儿奶粉市场前十大品牌中,本案所涉乳粉品牌包括惠氏、美素佳儿、美赞臣、雅培,分别占据排行榜中第一、二、四、五的优势地位,而且前五大品牌的市场占有率高达83%,并有继续提升的明显趋势[8]。这也意味着,这些乳粉企业联合起来将拥有支配性的市场份额,具备了达成横向垄断协议的市场力量。而且自2010年以来,惠氏、美赞臣等企业通过合同约定的方式对下游经销商向第三人转售乳粉的价格进行固定,并通过价格管控、扣除保证金、停止供货等惩戒手段严惩擅自违规的经销商。这也表明,这些乳粉企业在通过转售价格维持稳固垄断协议的同时,对其他乳粉生产商形成价格约束,从而获取高额的垄断利润。如此看来,转售价格维持确实变相成为生产商之间达成垄断协议的“白手套”,但其绝非是生产商实施垄断协议的唯一手段。因为即使不借助转售价格维持的营销策略,品牌生产商同样可以采取其他的串谋协同行为(价格同步、行为跟随)达到垄断目的,只不过在推进速度和成效观察方面稍显逊色,控制传导效果也并不明显。相比之下,转售价格只不过提供了一种滋生垄断的市场环境,而问题的根源则在于横向垄断协议本身。虽然在现代信息技术的庇护下,品牌生产商实施横向垄断协议的手段越来越隐蔽,增加了反垄断立法调查的困难,但也不能因此以偏概全地对转售价格维持进行全面性禁止,何况转售价格维持还有促进品牌竞争,拉动市场整体竞争力的功效。而更应追根溯源,遵循反垄断法中横向垄断协议的法律路径对生产商的共谋行为予以规制。

2. 转售价格维持并非是品牌经销商实施垄断行为的必要条件

就品牌经销商而言,转售价格维持助力于经销商层面形成的垄断协议可分为共谋垄断和独家垄断两种情形。所谓共谋垄断,是指两个或两个以上经销商在与品牌生产商进行合作磋商的过程中,在生产商因自身产品具备稳定市场销量而无采取转售价格维持内在需求的前提下,由经销商共同请求生产商设置转售条款,以求最大程度地减少同一品牌内部的竞争压力。品牌生产商出于关照合作伙伴的战略考虑,而同意采取转售价格维持以配合经销商的情形。

共谋垄断起源于不可避免的内部经销商之间的价格竞争。在这种情形下,客观上确实会诱发经销商共同游说生产商采用转售价格维持策略的可能性。一旦如此,无论品牌生产商是否在合理期限内予以响应,经销商这一共谋行为都已构成了横向垄断协议的实质。只不过因生产商的参与而具备了纵向限制的表象,使得垄断行为兼具纵横交错的双重属性而变得难以判定,更易将品牌生产商顺水推舟的行为异化为经销商实施横向垄断协议的辅助工具。在美国通用汽车案中,通用汽车公司旗下的多家经销商为应对折扣式经销商形成的品牌内部竞争压力,共谋拒绝与折扣经销商进行交易往来的同时,要求通用汽车公司协助执行最低转售价格维持协议[9]。此时,如果有足够证据指证经销商的共谋行为才是品牌生产商实施转售价格维持的始作俑者,就可以揭开转售价格维持的面纱,运用横向垄断协议的规制方式对参与行为的经销商进行追责,而并非是从制度上全面禁止转售价格维持行为 本身。

经销商共谋可能出现的另一种情形是独家垄断。所谓独家垄断,是指具有市场支配地位的经销商与品牌生产商在进行合作磋商的过程中,在品牌生产商因自身产品享有广阔市场前景而并无采取转售价格维持意图的前提下,由经销商单向度提出需在经销协议中设置转售价格维持条款,以使产品价格能够按照预期价格进行量化销售,而品牌生产商迫于对特定营销渠道的路径依赖,而不得不采取转售价格维持营销模式的情形。在竞争激烈的市场环境下,确实会衍生出占市场支配地位的零售商倒逼品牌生产商施加转售价格维持,从而提高零售价格的协同一致行为。正如美国电影院放映案中,作为占据市场支配地位的电影院零售商,压迫8家电影发行商实行转售价格维持以抬高票价,赚取垄断利润的同时消除同一层面的横向竞争压力[10]。然而,将这种情形置于我国现行的市场环境下,发生的概率微乎其微。以茅台、五粮液案为例。茅台和五粮液作为我国酒类的高端品牌,自身已筹建了一套完备的营销体系,经销商和专卖店的独家经营模式早已将大型零售商排除在其销售渠道之外。在这种模式下成长起来的茅台和五粮液品牌,以其精准的销售对象定位、严格的供应数量管控和专业的管理制度配置,成为我国酒类行业的领航者。同时这也意味着,在茅台和五粮液的零售层面中不可能出现拥有支配地位的经销商,更不可能出现数家经销商共谋的情形。又如强生案,强生公司品牌的优势地位足以影响下游经销商的经营动向:①经销商不得销售除强生以外的其他同类品牌,否则其经销商资格将被强制撤销;②医院所处的地理位置是强生划分“销售区域”的基本单位,没有强生的单独授权,经销商不能在医院进行跨区域销售;③不论经销商能力资质的强弱,强生与经销商签订的均是为期1年的短期销售合同。这足以说明,在强生与经销商之间的博弈关系中,经销商处于长期受到营销条款压制的弱势地位,缺乏经营的主动选择权。在这样的现实条件下,就更不可能出现经销商独家垄断封锁相关零售市场的负面情形。即便在市场中出现了这种情况,也应归属于经营者滥用市场支配地位的违法类型对涉事经销商进行追责,而不应当从反垄断法制度本身全面否定转售价格维持这一表面行为。

(三) 反驳三:转售价格维持剥夺经销商的自主经营权

“剥夺经销商的自由定价权”也是诸多国家和地区竞争立法中禁止转售价格维持的重要原因,我国《反垄断法》也不例外。然而实践证明,这一论断与市场经济中商业活动的现实情形的确是大相径庭的。

1. 转售价格维持只是缔约双方履行合同义务的具体表现形式

经营自主权,是指企业在决定产品价格、种类及经营模式等方面的自主权限,不受到其他任何企业的干涉与侵害[11]。在品牌生产商与经销商的纵向合同中,转售价格维持通过借助“警告”“罚款”“扣除违约金”等惩罚性措施而得以执行,从表面上确实坐实了损害经销商经营自主权的罪名,理应受到竞争法则的禁止。正如在海南裕泰案中,海南省物价局认为,裕泰公司在合同中设置的“让利限制”惩戒条款,使得其经销商必须遵从转售价格维持协议,违背了经销商的自主定价意愿,影响了市场机制的正常运转,应当受到反垄断法的制裁。

然而,无论是裕泰公司还是其他生产商,在被反垄断执法机构作出处罚决定之前,与其所有经销商签订的合同中都统一含有转售价格维持及其违约责任承担的相关条款,这就说明转售条款的设置并非只是品牌生产商的单方意愿,而是双方当事人达成合意的一致结果。换言之,经销商在签订营销合同之前就已明确知晓合同中的相关内容,并且能对惩罚性的责任承担作出合理预期。因此,执法机关将转售价格维持视为“品牌生产商一方干涉经销商定价自由的压制性条款”,未免过于武断。纵然转售价格维持条款的设置未必是所有合同当事人的自愿选择,但市场环境下经济地位的差异、需求关系的互补、对抗能力的悬殊等客观因素,早已揭示了当事人在经济合同中权利与义务非对称性的市场常态化规律。因此,这种普遍性现象并不能作为判断合同内容违规与否的根据。在瞬息万变的经济市场中,只要当事人双方的权利与义务并未在当下纵横交错的利益格局中发生严重偏离和倾斜,其外部效应也并未溢出私权范畴进而影响到社会的整体公共利益,那么政府的权力之手就不应越位进行过度管制。正如Colgate[12]一案中McReynolds法官指出的:“生产商可以事前宣布拒绝与不遵守价格维持的经销商合作,而经销商也有权为避免被取消资格而默许生产商的要求。这是正常的商业交易行为,并不属于纵向限制中的垄断。”另外,如果包含转售价格维持的协议当真造成了一方当事人整体利益的严重失衡,经销商也会基于自身利益考量而拒绝签订经销协议。由此可证,转售价格维持条款的设置,并非只是当事人的一方意愿,而是双方当事人达成共识之下的合作行为。以此类推,品牌生产商选取含有转售价格维持的营销模式,也就更不能认定为是损害经销商经营自主权的侵权行为。

2. 转售价格维持变相成为违约方逃避责任追究的诡辩理由

转售价格维持虽然为经销商提供了丰厚的利润回报平台,但同时也需要经销商具备抵抗其他同类企业低价倾销风暴的能力。然而,处于竞争压力下的经销商企业,往往如同困境中的囚徒,为了自身利益半途解约以规避风险,违背经销协议最初签订时的“攻守同盟”[13]。以强生案为例,一方面,在市场需求缺乏弹性、买方市场强势、产品同质化严重的背景下,强生公司为争取交易机会从而采取转售价格维持的营销模式很难被认定为属于有失公正的不合理条款[14]。另一方面,如果没有《反垄断法》第14条的光环笼罩,锐邦公司中断履行协议的行为就应受到《合同法》第107条的约束:“应承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失的责任”,而很难为自己的违约行为寻找脱罪理由。并且,锐邦公司逃避责任追究的行为本身有悖于忠诚守信的市场竞争商业准则,理应受到谴责。同时,如果越来越多的市场企业效仿这一行为,则会掩盖转售价格维持本身的营销优势,使得博弈结果退回到最初纳什均衡产量下的平均利润,更会造成企业未来发展规划的短视性,仅注重眼前利益,而不利于企业的长期发展。

3. 转售价格维持成为胁迫他人承担损失的制胜法宝

经销商的任何违约行为都会扰乱转售价格维持所营造的纵向品牌竞争秩序。这不仅需要品牌生产商重振旗鼓投入精力进行内部修复,而且会置其他守约经销商于秩序紊乱的被动局面。然而,在我国《反垄断法》第14条的保驾护航下,经销商不仅能够置身于免受责罚的安全港中,而且能获得巨额的经济赔偿。部分企业更是将第14条视为转嫁损失的制胜法宝,以胁迫他人为自己的违约行为买单。实践中陆续出现的大众汽车案、海尔电器案等,执法机关应用本身违法的反垄断治理模式,使得转售价格维持案件呈现“一边倒”的局面。在执法显示赫赫战绩的同时,品牌生产商无一例外地成为巨额罚款的承担者。在这样隐性压力的驱动下,许多生产商犹如惊弓之鸟小心谨慎,惧怕招致反垄断机关的执法调查。而部分经销商则巧妙地捕捉到生产商的这一“软肋”,将其作为威胁手段和从中获利的制胜筹码。在Sharp案中,Business Electronics(BE)和Hartwell均是夏普生产商在休斯敦的区域零售商。Hartwell为了排挤同一地域内的竞争对手,给夏普生产商下了最后通牒,要求夏普终止与BE之间的合作关系,否则其将以转售价格维持的违法条款为由,将夏普生产商诉诸法院[15]。

三、对我国“原则性禁止转售价格维持”的立法修正

(一) 确立以合理原则为指导的规范路径

我国零售市场碎片化程度高、市场集中度差、商品分销层次多、流通效率低,使得品牌生产商有着强烈的动机和欲望实施纵向价格垄断,而经销商对高额利润的追逐也会有相应的内在需求,两者的叠加为转售价格维持提供了天然的培育土壤,转售价格维持俨然已成为体现“中国特色市场”的营销文化。在这样的情况下,如果执法机关仍然严格遵循我国《反垄断法》第14条,则意味着我国现行各行业中的此类行为均具备纵向价格垄断的违法特性,容易造成我国对转售价格维持行为审理范围的不当扩大。同时,转售价格维持的普遍性违法格局还意味着执法机关将面临海量的垄断案件,有限的执法资源将难以承担如此重负。并且,作为反垄断法渊源的经济学理论早已证成,转售价格维持具有促进市场竞争的积极导向作用,而执法机关仅遵循“行为定性—排除限制竞争—违反《反垄断法》第14条”的认定框架,而未将转售价格促进竞争的经济效果纳入考量范围,难以对转售价格维持作出正确的法律评价。

为此,越来越多的学者倾向于认为转售价格维持并不适用《反垄断法》中的本身违法规则,但也不应该对其持肯定不予追究的态度,而更应侧重于对案例的具体分析以适用合理原则确定其行为的法律属性。2007年,美国最高法院审理的Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.案,推翻了美国沿用百年的本身违法规则,将转售价格维持的反托拉斯法规制转向了合理原则的分析路径。Leegin案的审理,引进了规范化的合理原则解析系谱,对各国转售价格维持的理论研究和实践结论造成了巨大的冲击。正如马西莫•莫塔所言:“纵向限制行为具有很多效率特征,虽然在特定条件下会产生反竞争效应,但是采用本身违法原则并不恰当,因为这一原则会摒弃很多情况下有可能占据支配地位的效率效应,因此合理分析原则看来较为可取。”[16]在这种解放思潮的推动下,合理原则逐步成为影响我国诸多法域颇具权威性的话语:2013年8月,上海高级人民法院审理北京锐邦诉上海强生纵向垄断协议案时,率先指出《反垄断法》的适用不应再局限于传统对规制手段和行为结构的分析,而应在合理原则的牵引下,更加注重经济效果对法律规范所产生的影响。因此,确立转售价格维持的反垄断规制路径,同样也需要准确评估该行为对市场运行产生的经济效率。2016年6月,上海中级人民法院受理日进电气诉松下电器纵向垄断协议案时,依据合理原则的分析框架,对比了转售价格维持促进竞争的福利效果和限制竞争的不当影响。2018年7月,上海知识产权法院审理武汉光明诉上海韩泰纵向垄断协议案时,再次重申了合理原则对转售价格维持定性的重要意义,更认为行为对竞争效果的市场分析是决定转售价格协议是否违法的关键因素。

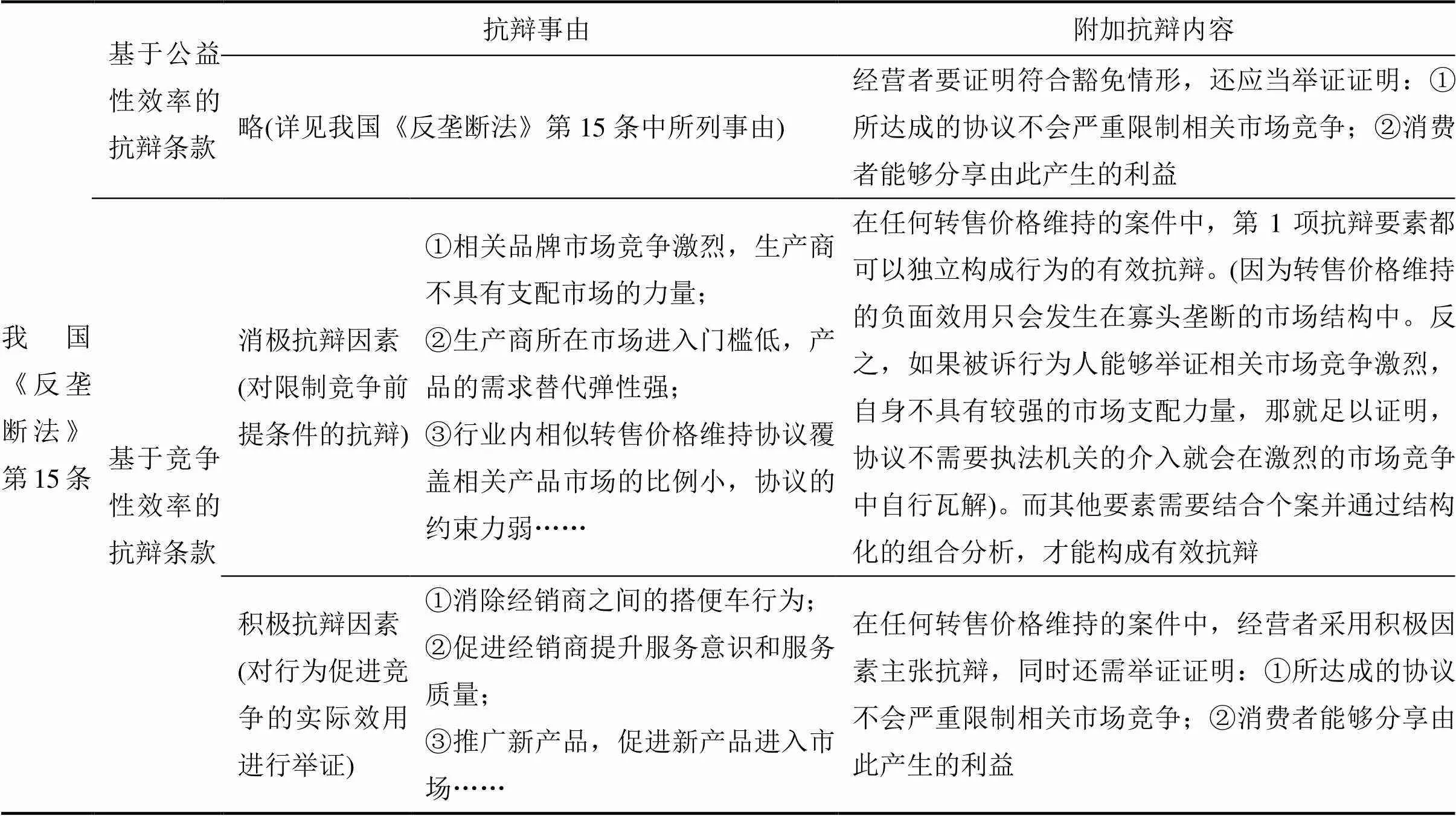

(二) 在现有执法模式中构建转售价格维持的抗辩体系

虽然有益的司法论证为转售价格维持的正当性提供了合理的分析视角,但遗憾的是,在我国法律形式森严的背景下,《反垄断法》第15条因缺乏竞争抗辩条款的设置,使得案件结论被束之高阁,存在无法可依说理不透的弊病。而要破解这一困局,可欲的努力就是在合理原则的指引下,在既有执法模式的框架 中,搭建一套结构化的抗辩体系,区分抗辩层次,设置抗辩清单,赋予经营者自由辩论的空间,以促成案件审理结果的实质化。而构建转售价格维持抗辩体系的关键在于增加能明确竞争效率认定的标准性条款,确立转售价格维持在反垄断分析中的竞争评价要素,完善第15条“公益效率+竞争效率”考察的豁免 规定(见表2)。这样既有利于执法机关按图索骥,对转售价格维持作出准确高效的判断分析,又能拓展企业的论证途径,为自身行为的正当性提供合理的辩护理据。

为确保转售价格维持豁免条件的实质化,首要任务就是重塑豁免体系和豁免层次,即将现行《反垄断法》第15条区分为公益性效率豁免和竞争性效率豁免,而竞争性效率豁免又可以进一步区分为消极豁免和积极豁免。

消极豁免,是指被控经营者对转售价格维持限制竞争的前提条件,即相关市场结构和经营者市场地位进行举证,以反向筛漏的抗辩方式证明自己行为的合法性。将消极豁免条件作为经营者的合理抗辩事由,是因为转售价格维持垄断协议违法性的认定需要满足寡头垄断的市场结构、经营者过剩的生产能力、市场有限的需求弹性、协议内部的约束能力等4个条件[17]。其中,寡头垄断的市场结构是认定转售价格违法性的首要条件,但同时也是经营者抗辩豁免的破冰环节。因为无论是生产商还是经销商,在完全竞争的市场环境下,双方都难以形成要挟对方市场的经济实力,更难以结成生产商卡特尔或是经销商卡特尔的市场同盟。即使形成了短暂的市场同盟,也会在激烈的市场竞争中自行瓦解而不需要执法机关的介入。并且,在相关市场竞争充分的条件下,同类产品的替代性呈现多样化,而转售价格维持的实施并没有固化消费者的选择范围,消费者的利益并未受到损害,经济效率也并未因此而受到减损。这就表明,转售价格维持将无法在竞争如此激烈的市场环境下掀起惊涛骇浪。换言之,转售价格维持也只有在生产商或经销商处于寡头垄断市场,具有一定市场地位或市场支配力的特定条件下,才会对市场竞争产生负面影响。在此情形下,如果经营者能够围绕市场集中度、涉案产品的可替代性、潜在竞争者进入相关市场的难易程度以及上下游市场竞争的激烈程度等多重因素展开论证,竞争充分的相关市场就能够成为经营者行为豁免的抗辩事由。

表2 转售价格维持的抗辩体系

而积极豁免是指被控经营者基于自身情形对转售价格维持具有促进竞争的实际效用进行证明。经营者可以举证说明实施转售价格维持是为了消除经销商之间的搭便车行为,是为了促进经销商提升服务意识和服务质量,或是为了推广新产品、促进新产品进入市场等。除此之外,经营者要主张积极豁免内容成立,还必须证明实施的转售价格维持行为满足《反垄断法》第15条第(2)款的规定,即“经营者还应证明所达成的垄断协议不会严重限制相关市场竞争,并能够使消费者分享由此产生的利益”。转售价格维持将增进消费者整体福利作为积极豁免得以证成的衡量标准之一,不仅能够印证反垄断法维护消费者合法利益的立法宗旨,而且能够从消费者层面丰富积极抗辩的豁免体系,使转售价格维持实质性地促进竞争的论证更加具有说服力。

综上所述,在完善豁免条款的基础上,我国对转售价格维持的分析模式便可以遵循以下合理步骤:首先,对符合我国《反垄断法》第14条构成要件的转售价格维持行为,推定构成纵向垄断协议;其次,运用结构性考察方法分析行为是否产生了负面的限制竞争效果,包括审查行为是否确实存在便利生产商或经销商卡特尔的情形;再次,依据我国《反垄断法》第15条的豁免规定,由被控经营者从公益性效率或竞争性效率两个维度主张豁免;最后,由执法者对行为产生的正负效应进行权衡,即如果行为所产生的促进竞争效率能够抵消其限制竞争的负面影响,并且能够使消费者分享由此行为带来的收益,则豁免成立,反之则应禁止。

(三) 转售价格维持抗辩体系的持续改进

对于转售价格维持抗辩体系的构建,很有可能被学者批评为缺乏实践的坚实基底,成为理性构想的狂妄扩张。而事实上,我国的反垄断司法和执法实践刚处于起步阶段,反垄断政策具有明显的摸索和实验特征,因而难免具有试错性。因此,引入竞争效率的豁免规定,完善转售价格维持的抗辩体系,不应成为学者们观望不前和质疑抨击的理由。相反,更应加强案件事后评估程序的构建,以检验反垄断执法的福利改善成效,才能真正对抗辩体系的实际运行效果作出客观公正的评价。一套完整有效的案件评估程序,不仅能够分析抗辩体系中检验方法的利弊得失、假定条件的成立与否,而且能够依据科学合理的评价指标,明确体系中存在的问题与不足,并提出行之有效的解决对策。同时,随着我国反垄断执法机构在资源管理和能力方面的不断提升,以及执法经验的不断积累和转售价格维持案件实证基础的不断充实,更可以引入和丰富转售价格维持的多元分析方法,比如设置基于合法推定的安全港制度,尝试模式化的合理性分析 等[18],亦借此推动转售价格维持抗辩体系的持续 改进。

从长远来看,转售价格维持依据合理原则的规范路径和原有的执法模式对行为认定的理论重塑,确实是我国当前阶段最为稳健的理性选择。只不过在我国规范语境的构造下,转售价格维持规制体系的构建是一个循序渐进的缓慢过程,不仅需要竞争机构葆有持之以恒的探知欲望,同时也离不开学者们孜孜不倦的研发热情[19],才能在理论研究和实际探索相结合的基础上,完善转售价格维持规制体系的内容框架,促进转售价格维持执法政策的反思整合。

注释:

① 本身违法,是指执法机关不对经营者的某些特定行为(转售价格维持)产生的竞争效果进行判断,而只追求特定事实行为是否存在。一旦行为存在,则被定性为非法的垄断而予以处罚。参见[美]基斯•N.希尔顿:《反垄断法——经济学原理和普通法演进》,赵玲译,北京大学出版社2009年版,第217-219页。

② 在海南裕泰饲料案、上海美敦力医疗器材案、广东格力电器案和上海日进电气案中,执法机关均以“转售价格维持限制同一品牌内部经销商之间的价格竞争”为由,认定生产商与交易相对人达成了纵向垄断协议而予以行政处罚。

③ 截至2019年1月15日,在司法审查层面,我们依据法律查询软件“北大法宝”,共搜集纵向垄断协议案件21件,其中涉及转售价格维持的典型案件共4件。在行政执法层面,转售价格维持属于国家发改委的工作范围,国家发改委将其执法权转授给省级价格主管部门,因此通过查询发改委及省级部门相关网站,共搜集纵向垄断协议案件45件,其中涉及转售价格维持的典型案件共10件。

④ 参见《贵州省物价局关于“茅台价格垄断案”公告》(2013年第1号)。

⑤ 参见上海市高级人民法院民事判决书(2012)泸高民三(知)终字第63号。

⑥ 截至2019年1月15日,我们共搜集“汽车行业反垄断案”4起:包括“上海克莱斯勒案”(上海市物价局行政处罚决定书第2520140077号),“江苏奔驰案”(江苏省物价局行政处罚决定书〔2014〕,苏价反垄断案2号),“广东日产案”(广东省发改委行政处罚决定书〔2015〕,粤发改价监处77号),“湖北大众奥迪案”(湖北省政府《湖北11家奥迪经销商涉嫌垄断将被罚》,湖北省政府网,见:http://www.hubei.gov.cn/zwgk/zfjd/ 201408/ t20140813_513826.shtml(访问时间:2018-01-15)。

⑦ 参见上海市物价局行政处罚决定书〔2015〕(252160009号)。

⑧ 参见国家发改委行政处罚决定书〔2016〕8号。

⑨ 参见上海市第一中级人民法院民事判决书(2014),沪一中民五(知)初字第120号。

⑩ 参见海南省高级人民法院行政判决书(2017),琼行终1180号。

[1] THOMAS W Gilligan. The competitive effects of resale price maintenance[J]. The RAND Journal of Economics, 1986(17): 544−553.

[2] 吉尔霍恩, 科瓦西克.反垄断法律与经济[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2001: 294−298.

[3] 波斯纳. 反托拉斯法: 第二版[M]. 孙秋宁, 译. 北京: 中国政法大学出版社, 2001: 202−203.

[4] 中国新闻.四川发改委公布罚单,五粮液价格垄断受罚2.02亿元[EB/OL]. (2013-02-22)[2018-11-02]. http://www.chinanews. com/cj/2013/02-22/4588651.

[5] 国家发改委.合生元等乳粉生产企业违反《反垄断法》限制竞争行为共处罚6.6873亿元[EB/OL].(2013-08-07)[ 2018-11-03]. http://xwzx.ndrc.gov.cn/xwfb/201308/t2013807_552992.html.

[6] 国家发改委.部分眼镜镜片生产企业维持转售价格行为被依法查处[EB/OL].(2014-05-29)[2018-01-15]. http://www.ndrc. gov.cn/xwzx/xwfb/201405/t20140529_613554.html.

[7] 宋宁华.全国首例纵向垄断协议纠纷案审结,上海知产法院作一审判决[EB/OL].(2018-07-27)[2018-10-09]. http://k.sina. com.cn/article_ 1737737970_6793c6f202000cmjq.html.

[8] 中商产业研究院.婴幼儿奶粉行业市场竞争格局分析[EB/OL].(2018-08-08)[2019-01-13] https://baijiahao.baidu.com/ s?id=160819 76449 69251772&wfr=spider&for=pc.

[9] 兰磊. 论横向垄断协议与纵向垄断协议的区分——评上海日进电气诉松下电器等垄断纠纷案[J]. 上海交通大学学报, 2018(2): 67−69.

[10] 赫伯特•霍温坎普.联邦反托拉斯政策——竞争法律及其实 践[M]. 许光耀, 译. 北京: 法律出版社, 2009: 185.

[11] 王晓晔. 反垄断法[M]. 北京: 法律出版社, 2011: 42−43.

[12] 沈四宝, 刘彤. 美国反垄断法原理与典型案例研究[M]. 北京:法律出版社, 2006: 113.

[13] 张守文. 经济法理论的重构[M]. 北京: 人民出版社, 2004: 147.

[14] 李剑. 论垄断协议违法性的分析模式——由我国首例限制转售价格案件引发的思考[J]. 社会科学, 2014(4): 16−18.

[15] 基斯•N.希尔顿. 反垄断法——经济学原理和普通法演进[M]. 赵玲, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009: 217.

[16] 马西莫•莫塔. 竞争政策——理论与实践[M]. 沈国华, 译. 上海:上海财经大学出版社, 2006: 320.

[17] 王晓晔. 竞争法学[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 243−244.

[18] 时建中, 郝俊淇. 原则性禁止转售价格维持的立法正确性及实施改进[J]. 政治与法律, 2017(11): 33.

[19] 许光耀. 纵向价格限制的反垄断法理论与案例考察[J]. 政法论丛, 2017(1): 4−5.

Internal logic and legislative amendments for resale price maintenance

LI Yi, ZHANG Yujie

(School of Law, Southwestern University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China)

The behavior of deconstructing resale price maintenance under the logical thinking of rational form can not only refute the current illegal evaluation paradigm, but also perfect the existent legislative interpretation approach and provide free argument for the legitimacy of resale price maintenance. Under the continuation of this trend of thought, our country should choose to take the reasonable principle as the guide, to reshape the regulation path of the resale price maintenance within the existing law enforcement pattern frame, to set up the defense system of the resale price maintenance, to introduce the standard clauses of determining competition efficiency and to consummate exemption provisions of the "public efficiency+ competition efficiency" in thein order to make up the theoretic vacancy of the law, and at the same time to help the law enforcement agencies follow up the clue to conduct an exact and efficient analysis and judgment on the resale price maintenance.

resale price maintenance; per se illegal; reasonable principle; defense system

2018−11−27;

2019−01−21

李毅(1968—),男,四川成都人,法学博士,西南财经大学法学院教授、博士生导师,主要研究方向:经济法学、反垄断法;张玉洁 (1988—),女,云南昆明人,西南财经大学法学院博士研究生,主要研究方向:经济法学、反垄断法,联系邮箱:438100224@qq.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.007

D912.29

A

1672-3104(2019)03−0054−09

[编辑: 苏慧]