制度环境影响中国高技术产业发展的门槛效应分析

2019-06-11吴飞飞谢众

吴飞飞,谢众

制度环境影响中国高技术产业发展的门槛效应分析

吴飞飞,谢众

(合肥工业大学经济学院,安徽合肥,230601)

使用1998—2015年中国省级面板数据,利用Hansen提出的“门槛估计技术”,实证分析不同层面制度环境影响中国高技术产业发展的门槛效应。研究表明:总体制度环境、金融制度环境、法律制度环境、公共服务制度环境对中国高技术产业产出增加或出口增长的影响均存在显著的门槛效应;现阶段,总体制度环境、公共服务制度环境的优化已经成为推动中国高技术产业快速发展的动力来源,而金融制度环境、法律制度环境的优化对中国高技术产业发展的影响十分有限;在供给侧结构性改革的背景下,可以通过针对性的制度环境优化来推动中国高技术产业高质量发展以及制造业强国建设。

制度环境;高技术产业发展;门槛效应;供给侧结构性改革

一、引言

现阶段,我国高技术产业高质量发展面临着要素升级缓慢、人力资本积累不足、企业创新能力低下等多重障碍。如何寻找新的动力源泉来推进高技术产业又快又好地发展,进而实现产业结构进一步优化,已经成为我国深化供给侧结构性改革需要慎重面对的重要现实难题[1]。改革开放40年来,我国经济发展及产业结构演变历程表明,“市场改革”和“市场开放”所带来的良好制度环境是推动我国产业结构逐步优化的重要动力[2]。十九大报告指出,“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,把提高供给体系质量作为主攻方向”,同时还指出,我国要“加快建设制造强国,加快发展先进制造业”。从理论层面来看,加快制造业强国建设需要持续推动产业结构不断优化,而产业结构优化意味着地区制度环境能够为资本、知识及技术密集型产业实现良好发展提供充分的外部环境支持。在经济发展新常态下,深入研究和详细总结制度环境对中国知识和技术密集型产业发展的具体影响,不仅有助于探求中国推进产业升级的新型动力源泉,还有助于精准把握现阶段我国推进供给侧结构性改革的可行路径。但不同类型外部制度环境对知识和技术密集型产业发展的实际影响呈现何种特征呢?

现有国内的相关研究主要分为两类:第一类文献主要考察高技术产业发展的影响因素,这些因素包括政府推动、技术创新、本地服务要素供给等[3-5]。另一类文献聚焦制度环境对高技术产业发展的重要影 响[6]。其中,较多文献研究制度环境对高技术产业创新效率的影响,并得出一致结论,认为制度环境会对高技术产业创新效率提升产生正向影响[7-8]。

国外的相关研究主要考察制度环境对异质性行业的重要影响。从总体制度环境的视角,Nunn和Trefler[9]从正式制度、非正式制度、政策实施等角度进行论证并明确指出,国内制度环境可以成为一国比较优势的主要来源。从金融制度环境的视角,Rajan和Zingales[10]、Manova[11]、Chaney[12]指出,金融发展水平较高的国家应当重点发展对金融需求较高的产业并推动其对外出口,金融发展可以成为一国比较优势的重要来源。从法律制度环境的视角,Acemoglu等[13]认为,在不完全契约条件下企业更倾向于采用较为落后的生产技术,不同国家在契约制度效率上的差异将使得这些国家拥有内生性差异化优势。此外,Shirley和Winston[14]的研究表明,由公共服务制度环境所决定的基础设施水平也是影响经济绩效和行业发展的重要外部环境。

通过上述文献梳理可以看出,目前相关研究已经证实制度环境对于高技术产业发展的重要作用,但是,这些文献都没有探讨制度环境影响高技术产业发展可能存在的门槛效应。基于此,本文从总体制度环境和多个维度的特定制度环境(金融制度环境、法律制度环境、公共服务制度环境)视角,选取高技术产业产出和出口作为考察对象,利用Hansen[15]提出的“门槛估计技术”,研究制度环境对中国高技术产业发展的具体影响①。这主要基于以下考虑:一方面,从总体制度环境和多个维度的特定制度环境(金融制度环境、法律制度环境、公共服务制度环境)角度来综合考察地区制度环境,可以更加深入、全面、有针对性地分析制度环境对知识和技术密集型产业发展的影响机制并开展经验分析;另一方面,高技术产业是直接影响我国产业转型升级、经济高质量发展等目标能否顺利实现的重要产业,也是供给侧结构性改革所重点关注的主要产业,而且,从产出和出口两个角度能够较好地刻画高技术产业实际发展情况。本文可能的贡献是:第一,从理论上充分论证制度环境影响我国高技术产业发展的内在机制,可为探索供给侧结构性改革的具体实施路径提供学理上的认识;第二,从总体制度环境和特定制度环境角度实证考察制度环境对我国高技术产业发展的非线性影响,有利于深入刻画和全面评估地区产业升级进程的制度驱动力的作用轨迹。

二、制度环境影响高技术产业发展的内在机理分析

制度环境作为一种“外在约束”或“激励条款”,会通过影响企业交易成本、融资约束、调整成本等多种路径影响产业发展,而对于技术水平和研发强度更高、上下游联系更为密切、生产链条和产品工艺更为复杂的高技术产业而言,良好的外部制度环境是决定其能否获得市场竞争力的重要因素[16-17]。

(一) 总体制度环境影响高技术产业发展的内在机理

首先,从交易成本角度来看,良好的外部制度环境将通过限定市场参与主体的可选择范围,降低经济活动存在的大量不确定性及机会主义倾向,并提高经济行为的可预测性,这使得经济活动能够按照既定规则有序开展,经济活动的交易费用因此被大大降低。交易费用的降低会促使企业进行更加专业化的分工生产,并从事更加高效的生产活动,这将强化企业的市场竞争力[18-19]。由于高技术产业企业的外部经济联系往往更高,与上下游企业的经济交往更加密切,由良好制度环境所带来的交易成本的下降将有助于强化高技术产业的市场竞争力,进而使得高技术产业企业可以进行更大规模的生产并出口更多产品。其次,从市场竞争效应角度来看,那些拥有良好制度环境的地区,“优胜劣汰”市场竞争机制的作用渠道更加通畅,这将“倒逼”高技术产业企业提升自身竞争力来获得更大的生存空间和更好的发展前景,进而会强化该地区高技术产业的市场竞争力[20]。最后,从制度依赖性角度来看,由于高技术产业具有上下游产业关联度更大、契约执行频率更高等特点,高技术产业发展对于良好的外部制度环境的依赖程度更高。良好的外部制度环境将会强化契约执行力度,大大减少“敲竹杠”事件的发生,使得高技术产业生产运营中的契约能够按照事前约定顺利执行,这将会提升高技术产业的市场竞争力。因此,在制度环境更加良好的地区,高技术产业产出和出口相对规模更大[16]。

(二) 特定制度环境影响高技术产业发展的内在机理

1.金融制度环境

高技术产业具有外部资金依赖度较高、研发投入密度较大、投资回报周期较长、生产不确定性较高等特点,其发展十分依赖于发达的金融环境,换言之,高技术产业发展更加依赖于能否以较低成本、便捷地获得社会资本和信贷资本的支持[21-22]。对现阶段私人信贷发展相对缓慢、由银行主导的我国金融体系而言,只有在良好的金融环境中,具备发展潜力的高技术产业企业才能够被金融机构有效甄别并获得充分的资金支持,进而获得快速发展[23]。

2. 法律制度环境

对于具有上下游产业关联度更大、契约执行频率更高等特征的高技术产业而言,在法律制度环境更加良好的地区,企业生产及运营等相关契约更能够得到有效执行,这将大大降低合约履行中“敲竹杠”事件的发生,进而强化高技术产业的市场竞争力;而且,法律制度环境更好的地区,知识产权保护强度往往更高,而对于具有知识和技术密集型、研发投入密集型等特点的高技术产业而言,适宜强度的知识产权保护可为高技术产业发展提供良性的外部激励,这将有助于高技术产业形成强劲的市场竞争力。

3. 公共服务制度环境

地区公共服务制度环境的优劣很大程度上体现在该地区的公共基础设施建设水平。一方面,高技术产业属于技术密集型行业,其生产和出口本身具有诸多的风险和不确定性[19],面临外部变化后的调整成本高低对于高技术产业的市场竞争力形成至关重要;另一方面,公共基础设施作为一种特殊的公共产品,其本身具有强劲的正外部效应,便捷的公共基础设施将会降低企业的库存成本和增强企业生产要素调整的灵活性[24],进而降低企业面对外部市场变化后所需承担的调整成本。因此,地区公共服务制度环境的优化将有助于促进该地区高技术产业的快速发展。

综上而言,总体制度环境和特定制度环境均会对地区高技术产业的产出增加和出口增长产生重要影响,而随着制度环境的不断改善,制度环境对高技术产业发展的影响到底呈现如何作用轨迹,下文将进行实证分析。

三、模型设定和数据说明

(一) 门槛效应模型设定

为了考察制度环境影响中国高技术产业发展的门槛效应,首先设定高技术产业发展的两个代理变量,即高技术产业产出、高技术产业出口;其次,参照Hansen[15]提出的“门槛回归技术”,将制度环境作为门槛变量,构建如下门槛模型②见式(1):

其中,为省份;为年份;为高技术产业发展;为控制变量;为制度环境;(.)为指示函数;1为门槛值;c、、为估计系数;为残差项。

(二) 指标选取与数据来源

本文所使用的样本数据是1998—2015年中国省级层面的面板数据,为了在一定程度上克服实证估计中的内生性问题,解释变量均滞后一期。由于西藏的相关数据缺失严重,本文实证分析数据并不包含西藏。如无特别说明,本文实证分析的相关数据均来源于历年《中国高技术产业统计年鉴》(1998—2016)和《中国统计年鉴》(1998—2016)。

具体变量选取如下:

1. 被解释变量()

正如前文所界定,从产出和出口角度来考察高技术产业发展情况,并设计如下两种代理变量,即高技术产业产出规模(1)和高技术产业出口规模(2)。主要基于如下考虑:第一,相比一般性工业产业而言,高技术产业具有产品技术含量更高、研发投入密度更大、对制度依赖度更强等特点,高技术产业发展对于中国出口结构优化、出口产品技术含量提升甚至产业升级具有显著的带动作用[4],而且高技术产业还是直接影响我国产业转型升级、经济高质量发展以及供给侧结构性改革等相关目标能否顺利实现的重要产业;第二,高技术产业产出及出口作为考察对象能够较好地反映中国资本技术密集型产业发展情况并更好地追踪中国经济产出的技术含量的动态变化[21]。

2. 核心解释变量

核心解释变量为总体制度环境和不同维度的特定制度环境。具体衡量指标如下:

(1) 总体制度环境()。参考杨瑞龙等[25]做法,采用“市场化进程指数”来衡量地区总体制度环境,相关数据来源于王小鲁等[26]。

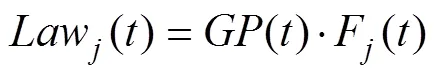

(2) 特定制度环境。①金融制度环境()。参考张成思和朱越腾[27],金融制度环境用金融机构贷款总额与GDP比例来衡量。②法律制度环境()。考虑到知识产权保护水平是地区法律制度环境最主要的表现,而且高技术产业发展对知识产权保护制度的依赖性更强,本文采用知识产权保护实际强度来衡量地区法律制度环境。参考Ginarte和Park[28]、韩玉雄和李怀祖[29],地区知识产权保护实际强度的测算公式如式(2):

其中,为年份;为省份;为地区知识产权保护强度;为采用Ginarte和Park[28]方法测算的我国知识产权保护“立法强度”;为采用韩玉雄和李怀祖[29]方法测算的地区知识产权保护制度“执法效率”。相关数据来源于World Bank网站、《中国法律统计年鉴》(1998—2016)、WTO网站等。③公共服务制度环境()。考虑到基础设施水平是公共服务制度环境优劣的集中体现,本文采用基础设施水平来测算公共服务制度环境。参考盛丹等[30],基础设施水平用地区公路和铁路里程总数与总面积比例来衡量。在实证分析中,为了使得不同指标的量纲保持统一,对特定制度环境指标进行标准化处理,再引入估计方程。

3. 控制变量

参考张成思和朱越腾[27]、吴飞飞和唐保庆[31]等研究,相关变量包括:①固定投资资产存量()。资本投入是影响高技术产业发展的基本要素,该指标采用永续盘存法测算的高技术产业固定投资资本实际存量的自然对数来衡量(折旧率为15%)。②R&D人员数量()。R&D人员投入数量是影响高技术产业发展的另一基本要素。该指标采用高技术产业R&D人员全时当量的自然对数来衡量。③地区经济规模()。一方面,对于经济规模越大的地区,本地市场对于高品质产品、高技术产品的需求更为强劲,这种内部需求的升级将引致本地区产业结构的演变;另一方面,根据“本地市场效应”理论,拥有庞大本地区市场需求的产业,更容易形成强劲的国际竞争力。该指标采用地区实际GDP的自然对数来衡量。④地区对外开放度()。我国经济具有明显的出口导向型特征,对外开放是推动我国产业发展的外部驱动力,而且对外贸易不断深化将在很大程度上决定我国产品的产出结构及出口结构的演变方向。该指标采用地区进出口总额与GDP比例来衡量。⑤地区外商直接投资()。外商投资的流入,一方面可以缓解本地区产业发展可能面临的外部融资约束,另一方面也会影响本地产业的产出规模和出口规模。该指标用地区实际利用外资金额与GDP比例来衡量。

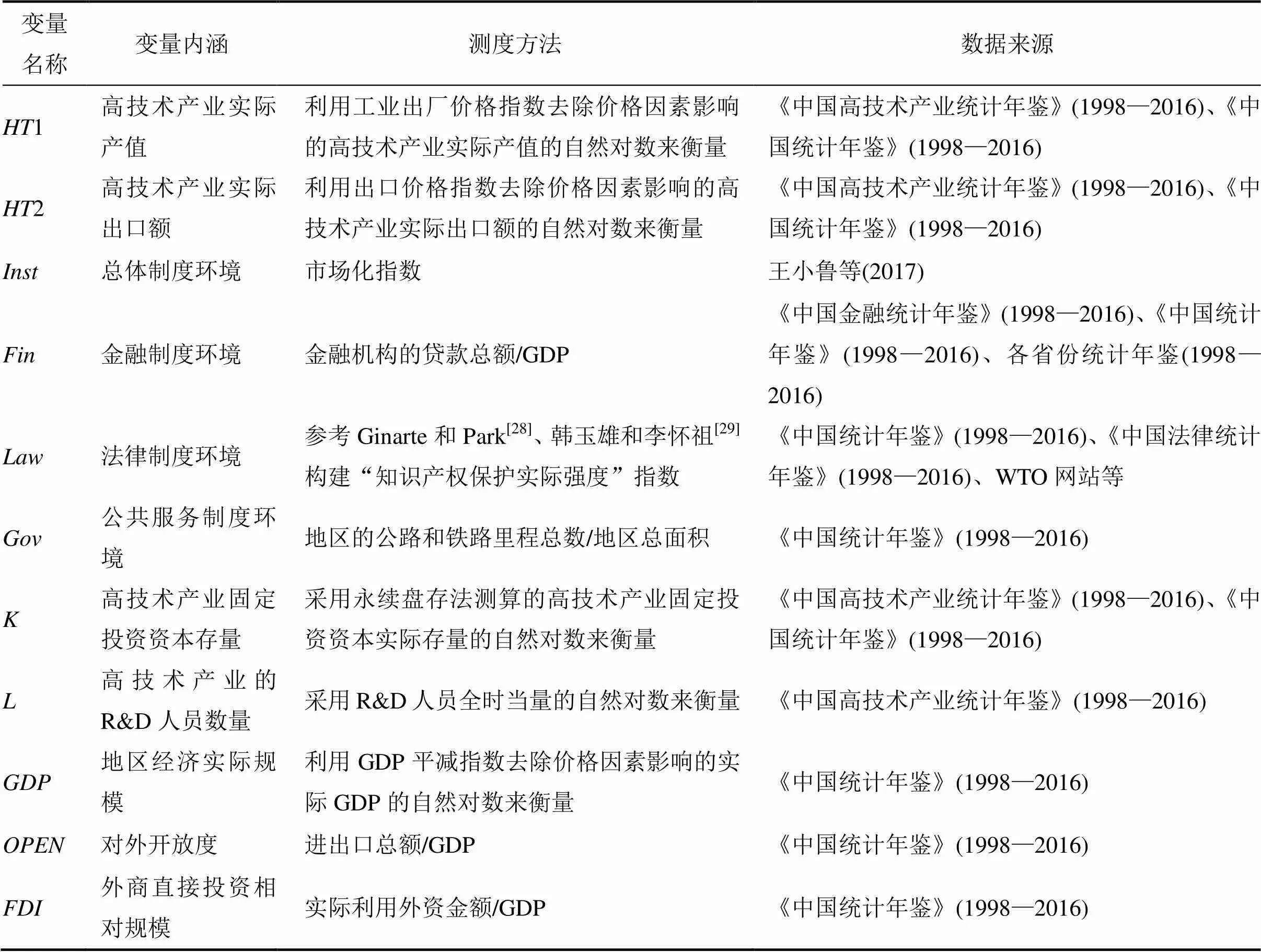

本文实证分析的变量说明、指标测度及数据来源,见表1。

四、实证分析

(一) 总体制度环境影响高技术产业发展的实证分析

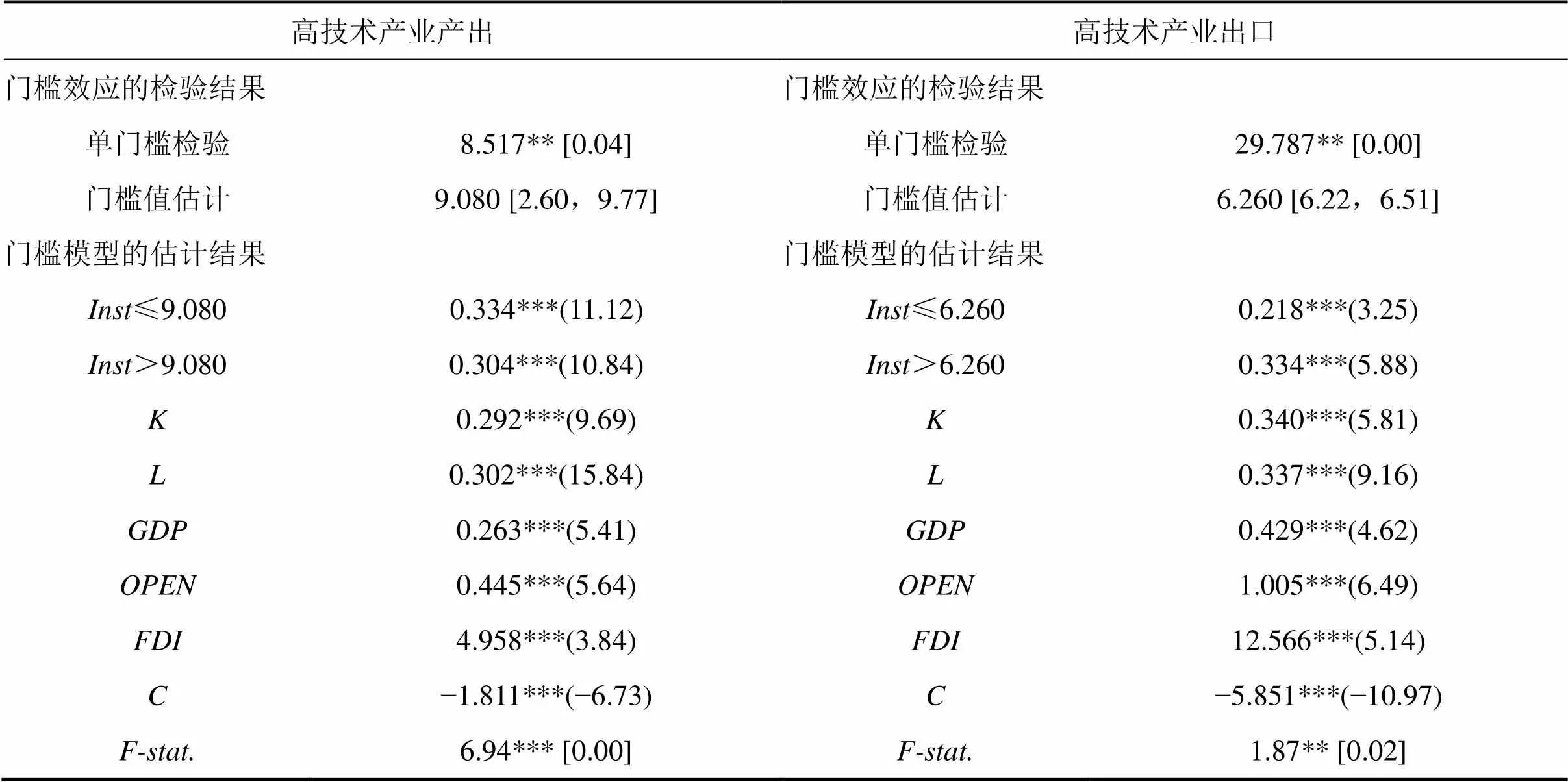

表2的门槛效应的检验结果表明,总体制度环境影响高技术产业的产出和出口均存在单一门槛效应,对应的门槛值分别为9.080和6.260。而且,表2的门槛模型估计结果显示,无论是否跨越门槛值,总体制度环境对高技术产业的产出和出口均会产生显著的正向影响。内在原因在于,良好的外部制度环境不仅会显著降低企业生产运营过程中的各类交易成本,强化市场机制的“优胜劣汰”竞争效应,而且能够满足上下游产业关联度较大、契约执行频率较高的技术密集型产业的发展对外部制度环境的内在诉求,这将表现为,高技术产业在拥有良好外部制度环境的地区能够获得更快发展。

而且,考察各省(市、自治区)总体制度环境的动态变化发现,考察期初期(1998年),除了浙江、广东等省以外,其他地区的总体制度环境水平均未达到6.260这一门槛值;而到考察期末期(2015年),跨越9.080这一总体制度环境门槛值的地区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、广东等6个省(市),总体制度环境处于(6.260,9.080)区间的地区包括辽宁、福建、山东、吉林、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西、重庆、四川、陕西等13个省(市、自治区),其他地区的总体制度环境水平仍低于6.260这一门槛值。表2的结果表明,无论是否跨越门槛值,进一步优化总体制度环境仍然是各个地区推动高技术产业实现更快发展的可行路径。

表1 变量说明及指标测度

表2 总体制度环境的门槛回归结果

注:在单门槛检验的结果中,左侧为LM统计值,右侧[ ]为对应的p值;在门槛值估计的结果中,左侧为门槛值,右侧[ ]内为对应的95%的置信区间;在门槛模型的估计结果中,()内为估计系数对相应的t值,F统计值中[ ]为相应的p值

此外,从表2还可得出如下结论:第一,资本投入()、研发人员增长()仍然是推动高技术产业发展的最基本要素,这也体现了高技术产业的资本技术密集型特征。第二,地区经济规模()会对高技术产业发展产生显著的促进作用。对于拥有更大经济规模的地区,生产要素的本地供给能力往往更强,不同产业的协同发展更加良好,对高技术产品的需求更加旺盛,加之“本地市场效应”的积极影响,共同驱动了该地区高技术产业的更快发展。第三,地区贸易开放()会对高技术产业发展产生显著的促进作用。对于贸易开放程度更高的地区,“出口中学”效应更加显著,而且开放市场的“竞争效应”会“倒逼”高技术产业企业提升自身市场竞争力,这都将会促进高技术产业的快速发展。第四,外资投资相对规模()会对高技术产业发展产生显著的促进作用。大规模外资引入除了可以缓解高技术产业发展面临的融资约束,还可以使得中国高技术产业得以融入全球生产网络之中,这都将促进高技术产业的产出增加和出口增长。

(二) 特定制度环境影响高技术产业发展的实证分析

1.金融制度环境

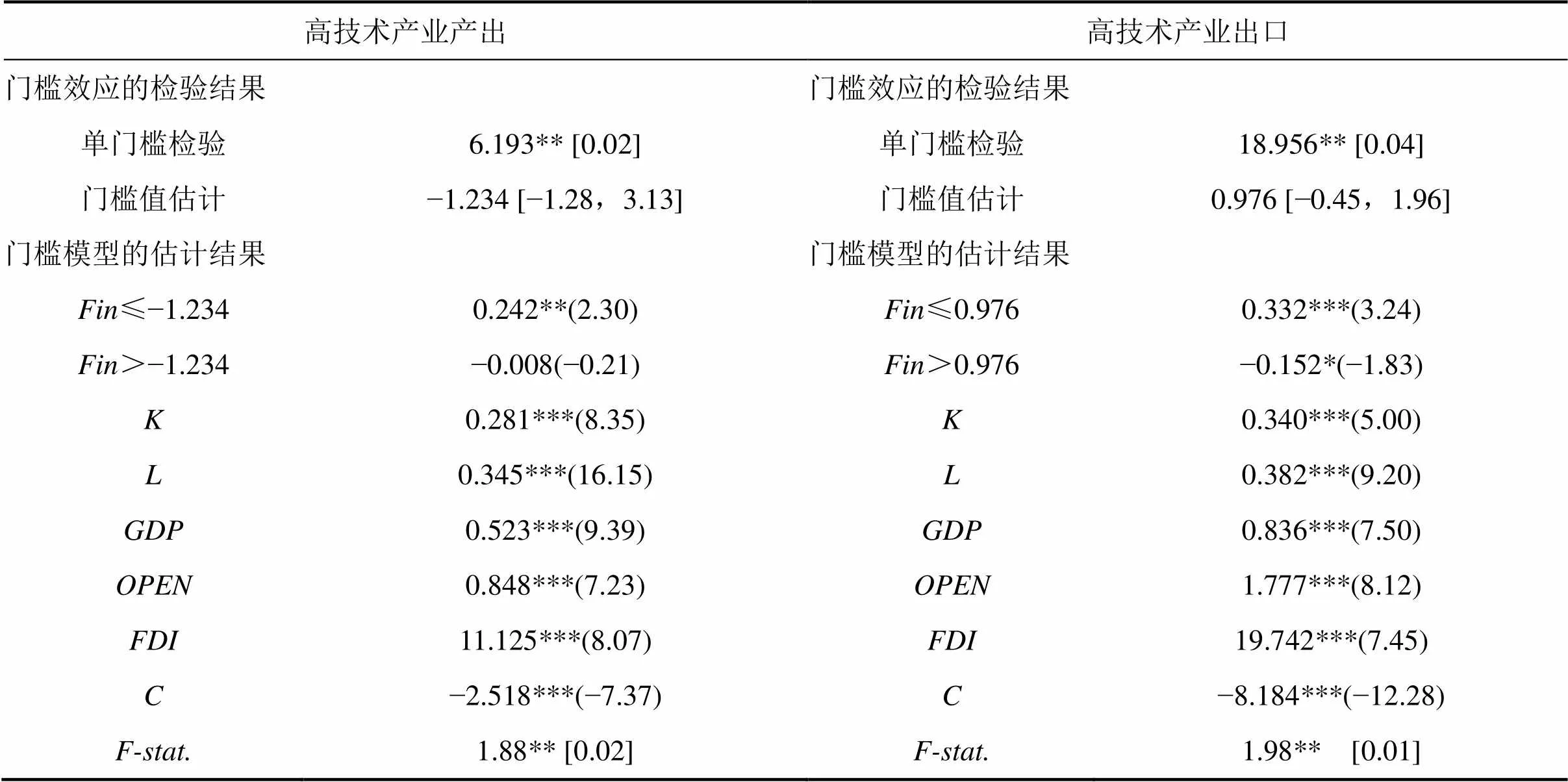

表3的门槛效应的检验结果表明,金融制度环境影响高技术产业的产出和出口均存在单一门槛效应,对应的门槛值分别为−1.234和0.976。而且,表3的门槛模型估计结果显示,当金融制度环境水平由低于−1.234至跨越−1.234这一门槛值时,金融制度环境对高技术产业产出的影响由显著为正转变为不再显著;当金融制度环境水平由低于0.976至跨越0.976这一门槛值时,金融制度环境对高技术产业出口的影响由显著为正转变为显著为负。在理论上,金融制度环境优化将通过增强金融系统的甄别能力、缓解企业融资约束等路径促进高技术产业快速发展。然而,从现实来看,随着金融制度环境水平不断优化到一定程度后(大于−1.234),由金融市场发达程度所决定的资本投入已经不再成为影响高技术产业发展的关键要素,高技术产业进一步发展的“掣肘”可能体现为高水平研发人员投入不足、产业技术创新能力偏低等其他因素;而较高水平的金融制度环境(大于0.976)抑制高技术产业出口的可能原因是,长期以来“加工贸易”在我国高技术产业出口中占据较大部分比重,随着金融制度环境不断改善以及我国技术水平逐步提升,高技术产业生产和销售行为更加专注于服务业国内市场或进行一般贸易出口,进而获得较大的利润空间,这在一定程度上可能表现为高技术产业总体出口增长趋势放缓。

而且,考察各省份(市、自治区)金融制度环境的动态变化发现,考察期初期,仅福建的金融制度环境水平低于−1.234这一门槛值,同时,除北京、海南、青海、宁夏以外,其他地区的金融制度环境水平均低于0.976这一门槛值;而到考察期末期,所有地区的金融制度环境水平均跨越−1.234这一门槛值,除了北京、上海、浙江、海南、甘肃、青海、宁夏以外,其他地区的金融制度环境水平仍未能跨越0.976这一门槛值。这表明,对于大部分地区而言,现阶段的金融制度环境优化不会对高技术产出增加产生显著的影响,但可以提升高技术产业出口增长,而且对于少量地区(如北京、上海、浙江等),金融制度环境优化甚至可以一定程度“倒逼”高技术产业进行内部结构 优化。

2.法律制度环境

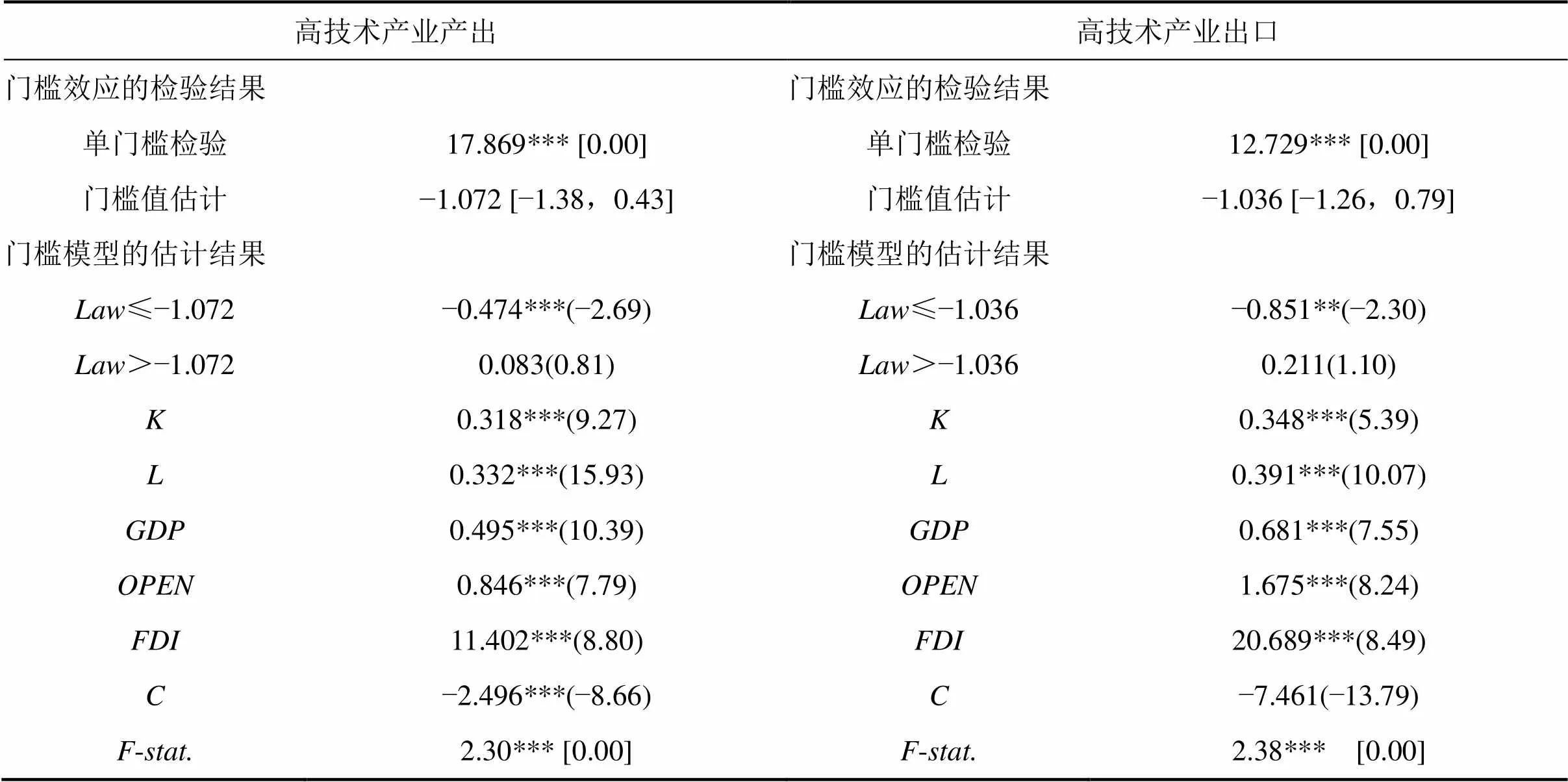

表4的门槛效应的检验结果表明,法律制度环境影响高技术产业产出和出口均存在单一门槛效应,对应的门槛值分别为−1.072和−1.036。而且,表4的门槛模型估计结果显示,当法律制度环境水平由低于−1.072至跨越−1.072这一门槛值时,法律制度环境对高技术产业产出的影响由显著为负变为不再显著;当法律制度环境水平由低于−1.036至跨越−1.036这一门槛值时,法律制度环境对高技术产业出口的影响由显著为负转变为不再显著。在理论上,法律制度环境优化将通过提升契约执行效率、激励技术创新、强化市场机制等途径促进高技术产业快速发展。然而,当法律制度环境水平较低时,法律制度环境将不能够为高技术产业发展提供必要的制度“供给”,高技术企业研发成果所带来的市场回报很难补偿其研发投入,低水平法律制度环境则表现为高技术产业产出增加和出口增长的“制度羁绊”;而且,由于目前我国法律制度水平仍旧偏低,现阶段的法律制度环境优化对于中国高技术产业发展的驱动作用尚未得到明显体现。

表3 金融制度环境的门槛回归结果

注:同表2

表4 法律制度环境的门槛回归结果

注:同表2

而且,考察各省份(市、自治区)法律制度环境的动态变化发现,考察期初期,除北京的法律制度环境水平高于−1.036这一门槛值以外,其他地区的法律制度环境水平均低于−1.072这一门槛值;而到考察期末期,所有地区法律制度环境均高于−1.036这一门槛值。这表明,现阶段的法律制度环境已经不再是高技术产业发展的“制度羁绊”,但是,其对于高技术产业发展的促进作用仍未得到充分体现。

3.公共服务制度环境

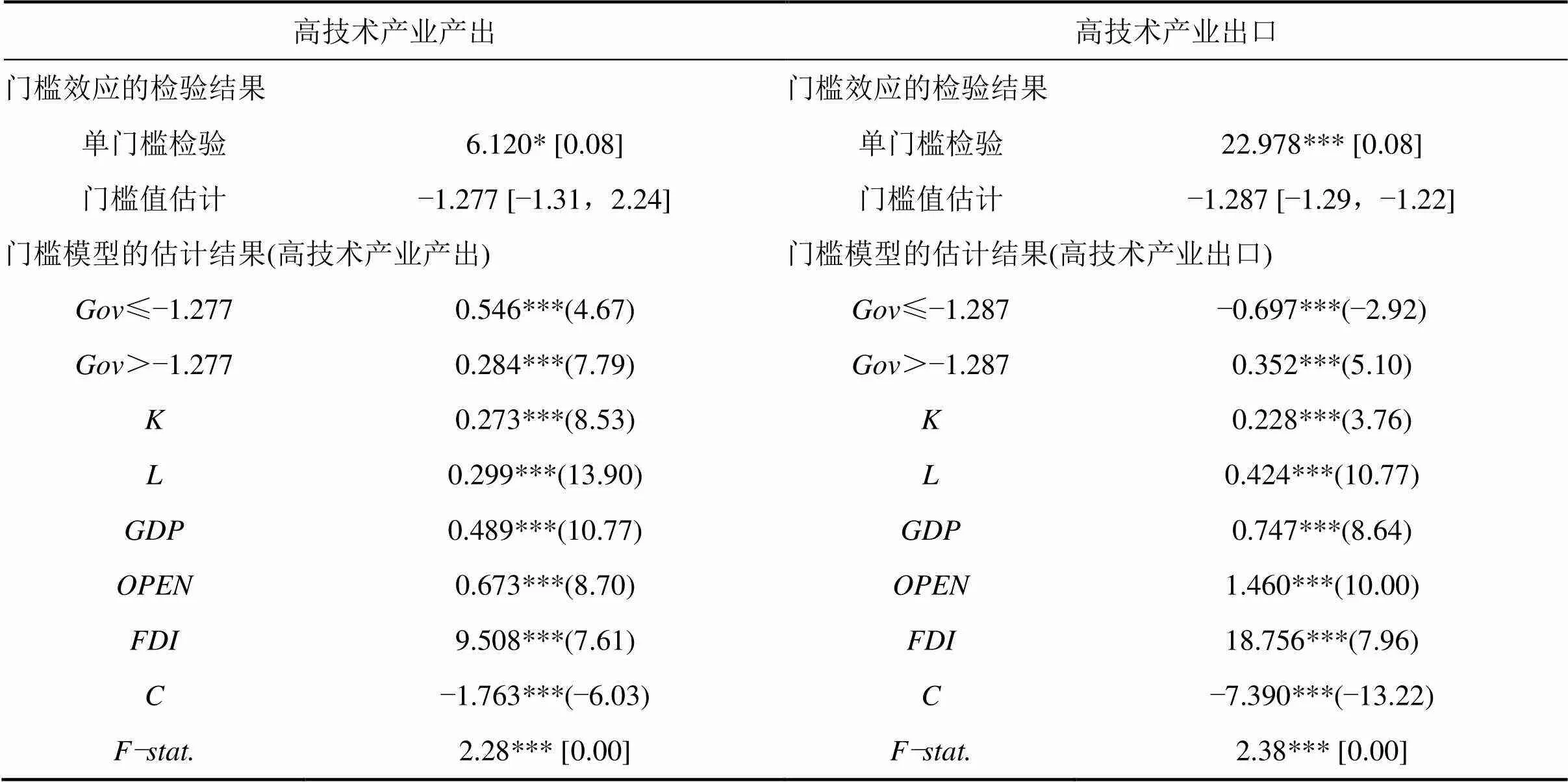

表5的门槛效应的检验结果表明,公共服务制度环境影响高技术产业产出和出口均存在单一门槛效应,对应的门槛值分别为−1.277和−1.287。而且,表5的门槛模型估计结果显示,当公共服务制度环境水平由低于−1.277至跨越−1.277这一门槛值时,公共服务制度环境对高技术产业产出的显著正向影响逐渐变小;当公共服务制度环境水平由低于−1.287至跨越−1.287这一门槛值时,公共服务制度环境对高技术产业出口影响由显著为负转变为显著为正。一方面,高技术产业属于技术密集型行业范畴,其生产和出口本身具有诸多的风险和不确定性,这使得面临外部变化后的调整成本高低对于高技术产业市场竞争力的形成至关重要;另一方面,便捷的公共服务制度环境将有助于降低企业的库存成本,增强企业调整生产要素的灵活性,进而降低企业在面对外部市场变化后所需承担的调整成本。因此,地区公共服务制度环境的优化有助于该地区高技术产业出口竞争力的提升。这与王永进等[24]的研究是一致的,即基础设施水平与出口技术复杂度之间存在正相关关系。

而且,考察各省份(市、自治区)公共服务制度环境的动态变化发现,考察期初期,除青海、新疆、内蒙古的公共服务制度环境水平低于−1.277这一门槛值以外,其他地区的公共服务制度环境水平均高于−1.277这一门槛值;而到考察期末期,所有地区的公共服务制度环境水平均高于−1.277这一门槛值。这表明,现阶段的公共服务制度环境已经成为高技术产业发展的重要驱动力。

表5 公共服务制度环境的门槛回归结果

注:同表2

五、结论与建议

中国经济的高质量发展以及供给侧结构性改革的稳步推进意味着承载中国产业结构转型和贸易升级“重任”的高技术产业能够获得快速发展,而高技术产业的快速发展又非常依赖于良好的地区制度环境。本文的研究表明,不同层面制度环境对中国高技术产业产出增加或出口增长的影响均存在显著的门槛效应;现阶段,总体制度环境、公共服务制度环境的优化已经成为中国高技术产业发展的动力源泉,而金融制度环境、法律制度环境的优化对中国高技术产业发展的影响十分有限。基于本文的研究结论,可得出如下政策启示:

首先,需要进一步强化制度环境建设,提升总体制度环境效率。总体制度环境优化是高技术产业实现良好发展的重要动力来源,而高技术产业发展状况可视为评测供给侧结构性改革成效的重要“尺度”。在不断推进供给侧结构性改革过程中,首先,需要进一步简政放权、规范市场秩序、扩大市场开放水平、强化市场机制作用,特别需要强化对既定规章制度的实际执行力度,进而为高技术产业发展构筑良好的外部制度环境。其次,需要进一步完善金融体系并大力发展金融市场。推动新一代信息技术、高端装备、新材料等重点领域的高技术产业实现突破发展,则需要完善金融扶持政策,以引领社会各类资源向这些产业聚集。而只有当国内金融市场较为发达时,才能减少高技术产业发展对外商投资的依赖,从长远来看,这将有助于显著提升我国高技术产业的国际竞争力。再次,要充分重视法律制度环境建设对高技术产业发展的“引领”作用。对于承载产业升级和贸易升级“重任”的高技术产业而言,由于这些产业具有研发投入和技术含量更高、研发回报周期更长且投资风险更大等特点,其快速发展十分依赖于外部法律制度环境的优劣,适宜强度的知识产权保护不仅能够为这些行业发展提供制度激励,使其研发成果的市场回报可以弥补其研发的投入,还可以驱使那些不具备研发能力的企业退出市场,进而助推供给侧结构性改革目标的稳步实现。最后,公共服务制度环境建设对于高技术产业高质量发展同样具有重要意义。对于落后地区而言,进一步加强公共服务制度建设可以成为地区能够实现“跨越式”发展的一条可行路径。例如,基础设施所具有的强劲正外部性以及“成本发现”过程中的示范效应将有助于带动产业结构转型和行业总体生产效率提升,并助推供给侧结构性改革目标的稳步实现。而且,基础设施可以依靠政府引导在较短时期内建设完成,这对于现阶段我国推动产业结构转型和贸易升级、实现地区之间均衡发展而言,具有重要的战略意义。

注释:

① 根据《中国高技术产业统计年鉴》的行业统计分类,高技术产业具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通信设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业,信息化学品制造业。

② 选择构建单一门槛模型,主要基于如下考虑:单一门槛模型,能够更加清晰地反映制度环境对高技术产业产出和出口的非线性影响机制,也更便于对比分析制度环境影响高技术产业产出和出口的差异性;此外,对更多门槛值进行检验发现,本文的基本结论并未发生明显变化。

[1] 黄群慧, 贺俊. 中国制造业的核心能力、功能定位与发展战略[J]. 中国工业经济, 2015(6): 5−17.

[2] 吴飞飞, 张先锋. 本地制度环境对异质性企业对外出口的影响研究[J]. 产业经济研究, 2018(4): 40−51.

[3] 郑世林, 刘和旺. 中国政府推动高技术产业化投资效果的实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2013, 30(7): 66−80.

[4] 王伟光, 马胜利, 姜博. 高技术产业创新驱动中低技术产业增长的影响因素研究[J]. 中国工业经济, 2015(3): 70−82.

[5] 陈启斐, 张为付, 唐保庆. 本地服务要素供给与高技术产业出口——来自中国省际细分高技术行业的证据[J]. 中国工业经济, 2017(9): 81−99.

[6] 吴飞飞, 唐保庆, 张为付. 本地制度环境对出口结构优化的非线性影响——兼论国际贸易新规则下贸易强国建设[J]. 财经论丛, 2019(3): 3−10.

[7] 沈春苗, 郑江淮. 制度环境改善与技能偏向性技术进步[J]. 产业经济研究, 2019(1): 1−11.

[8] 马卫红. 外资研发、制度环境与高技术产业自主创新[J]. 国际商务(对外经济贸易大学学报), 2015(4): 143−152.

[9] NUNN N, D TREFLER. Domestic institutions as a source of comparative advantage[C]. NBER Working Paper No. 18851, Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2013.

[10] RAJAN R G, L ZINGALES. Financial dependence and growth[J]. American Economic Review, 1998, 88(3): 559−586.

[11] MANOVA K. Credit constraints, equity market liberalizations and international trade[J]. Journal of International Economics, 2008, 76(1): 33−47.

[12] CHANEY T. Liquidity constrained exporters[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2016, 72: 141−154.

[13] ACEMOGLU D, P ANSTRA, E HELPMAN. Contracts and technology adoption[J]. American Economic Review, 2007, 97(3): 916−943.

[14] SHIRLEY C, C WINSTON. Firm inventory behavior and the returns from highway infrastructure investments[J]. Journal of Urban Economics, 2004, 55(2): 398−415.

[15] HANSEN B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345−368.

[16] LEVCHENKO A A. Institutional quality and international trade[J]. Review of Economic Studies, 2007, 74(3): 791−819.

[17] CHOR D. Unpacking sources of comparative advantage: A quantitative approach[J]. Journal of International Economics, 2010, 82(2): 152−167.

[18] NORTH D C. Institutions, institutional change and economic performance[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[19] RODRIK D. Institutions for high quality growth: What they are and how to acquire them[C]. NBER Working Papers No. 7540, Cambridge: National Bureau of Economic Research, 2000.

[20] 逯东, 朱丽. 市场化程度、战略性新兴产业政策与企业创新[J]. 产业经济研究, 2018(2): 65−77.

[21] 包群, 张雅楠. 金融发展、比较优势与我国高技术产品出口[J]. 国际金融研究, 2010(11): 87−96.

[22] 蔡旺春, 吴福象, 刘琦. 研发补贴与中国高技术细分行业出口竞争力比较分析[J]. 产业经济研究, 2018(6): 1−9.

[23] 张雪兰, 彭雅, 储蒙. 银行集中度的下降促进了产业结构优化吗?——来自101个发展中国家的经验证据[J]. 中南大学学报(社会科学版), 2018, 24(4): 87−96.

[24] 王永进, 盛丹, 施炳展, 等. 基础设施如何提升了出口技术复杂度[J]. 经济研究, 2010, 45(7): 103−115.

[25] 杨瑞龙, 章逸然, 杨继东. 制度能缓解社会冲突对企业风险承担的冲击吗[J]. 经济研究, 2017, 52(8): 140−154.

[26] 王小鲁, 樊纲, 余静文. 中国分省份市场化指数报告(2016)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2017.

[27] 张成思, 朱越腾. 对外开放、金融发展与利益集团困局[J]. 世界经济, 2017, 40(4): 55−78.

[28] GINARTE J C, W G PARK. Determinants of patent rights: A cross-national study[J]. Research Policy. 1997, 26(3): 283−301.

[29] 韩玉雄, 李怀祖. 关于中国知识产权保护水平的定量分析[J]. 科学学研究, 2005, 23(3): 377−382.

[30] 盛丹, 包群, 王永进. 基础设施对中国企业出口行为的影响: “集约边际”还是“扩展边际”[J]. 世界经济, 2011, 34(1): 17−36.

[31] 吴飞飞, 唐保庆. 人口老龄化对中国服务业发展的影响研究[J]. 中国人口科学, 2018(2): 103−115.

Analysis of the threshold effect of institutional environment on the development of China's high-tech industries

WU Feifei , XIE Zhong

(School of Economics, Hefei University of Technology, Hefei 230601, China)

Based on the province-level panel data from 1998 to 2015, this study uses Hansen's "threshold estimation technology" (1999) to empirically analyze the impact of institutional environment on the development of China's high-tech industries. The results show that overall institution, financial institution, legal institution and public service institution all exert significant threshold effects on the production or exports of China's high-tech industries. At the current stage, the optimization of overall institution or public service institution have been an internal driving force for promoting the rapid development of China's high-tech industries while the optimization of financial institution or legal institution has a limited impact on the development of China's high-tech industries. Under the background of supply-side structural reform, the improvement of specific institutions does help to promote the high-quality development of China's high-tech industries and the construction of manufacturing power.

institutional environment; development of high-tech industries; threshold effect; supply-side structural reform

2017−11−15;

2019−02−07

安徽省自然科学基金青年项目“人口年龄结构变迁对比较优势动态演化的作用机制及对策优化研究”(1908085QG304);教育部人文社会科学研究青年基金项目“人口老龄化影响我国‘年龄增值型’行业出口优势演变的内在机理与福利效应研究”(17YJC790162);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“新时代我国对外贸易高质量发展的动力机制及政策协同研究”(JS2019HGXJ0036)

吴飞飞(1988—),男,安徽蒙城人,经济学博士,合肥工业大学经济学院讲师,主要研究方向:国际贸易、区域经济;谢众(1973—),男,安徽六安人,合肥工业大学经济学院副教授,主要研究方向:区域经济,联系邮箱:xiezhong@hfut.edu.cn

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.011

F061.5

A

1672-3104(2019)03−0096−09

[编辑: 谭晓萍]