城市社区阶层分割与城市居民邻里社会资本——一个多水平分析

2019-06-11李斌张贵生

李斌,张贵生

城市社区阶层分割与城市居民邻里社会资本——一个多水平分析

李斌,张贵生

(中南大学公共管理学院,湖南长沙,410083)

充裕的邻里社会资本是推动城市社区有效治理的嵌入性行动基础,但日益严重的社区阶层分割对此提出了严峻挑战。基于中国劳动力动态调查(CLDS)2012年基线数据,运用多层线性模型(HLM)探讨了城市社区阶层分割对邻里社会资本的影响。研究发现,邻里社会资本除了受到个体生命历程、户籍、住房产权、社会信任感、主观社会等级、社团活动参与度等个体性因素的影响外,还在社区层面存在一定的空间聚集性;社区阶层构成对邻里社会资本存在显著影响,社区的平均教育阶层地位和平均经济阶层地位越高,或经济阶层异质性越小,居民的邻里社会资本会越低,但多参与社团活动对此具有调节效应。参与社团活动越积极的居民,其邻里社会资本更少受社区平均经济阶层地位提升所带来的负向影响,且受社区经济阶层异质性增加而带来的正向影响也更为显著。

社区阶层分割;平均阶层地位;阶层异质性;邻里社会资本

一、引言

学界有关邻里社会资本的研究成果可谓汗牛充栋,但综合而言大致可以梳理出两条基本研究理路。第一条研究理路可归纳为微观层次的“个体行为特征论”,即个体是否倾向于邻里交往,取决于个体对邻里信任或互惠关系的感知与判断,而这大多与某些个体行为特征相关。有学者发现,虽然收入和教育水平更高的人更可能拥有活跃的社会交往,但其社交圈大多限定于与工作、专业或特定兴趣相关的领域,且个体流动性更强,这一特征可能导致其对邻里关注不够[1]。不仅如此,个体对邻里社会资本的投资能力也存在很大差异,居住时间越长,邻里交往的概率更高[2],自有住房、在邻近地区养育孩子、与当地家庭有其他关联等,都有可能增加对邻里的投资[3-4]。房屋所有权通常被认为能够激发业主之间天然的亲近感,拥有住房产权的人居住更稳定,因而有可能产生更强的邻里关系和地方团结[5-6],此类基于个体性因素的分析一直是邻里资本研究的主线。第二条研究理路即所谓的宏观层次的“空间结构约束论”。工业革命伊始,现代因素对传统社区边界的疯狂侵蚀带来了社区空间的结构性转变以及与之相伴随的邻里资本的普遍衰落,从滕尼斯率先提出“共同体与社会”的理想型区分,到芝加哥学派一系列社区人文生态学模型的提出,再到社区空间的邻里效应研究在西方逐渐成为热潮[7],空间结构分析已经成为一个重要的分析维度。作为城市社会学的基础性命题之一,学者们普遍认同城市规模和人口密度的提升必然带来社区异质性的增加,进而降低城市邻里之间的依赖度[8],而作为一种更为系统的现代性诊断,帕特南(Robert D. Putnam)将20世纪后半期美国都市社会中出现的“社会资本的流失”和“社区的衰落”归结为一种结构性危机,这涉及更大时空情境的转变及其所带来的社区后果,其中包括个体面对日益繁重的时间和财富压力,人口流动与城市的无序扩张,科技与大众传媒带来闲暇时间私人化,以及代际更替导致不可挽回的消极社会参与等[9]。

中国社会目前正处于前现代、现代和后现代特征重叠呈现的时期[10],这一时代特征使得中国城市邻里社会资本的结构性镜像和生成机制特别复杂。有学者从“社区制度结构”出发,将不同社区居民在社会信任和关系网络上出现的差异引向社会资本的政治建构层面,认为不同类型的国家政策介入和社区组织资源分配模式(“行政化连接”“社会化连接”)及其制度化过程对邻里资本的建构具有深刻影响,“非合作的社会状态”下的邻里社会资本需要外部制度力量来激发和支撑[11]。还有学者从“社区利益结构”的视角,认为商品房小区走向邻里化的动力机制主要在于利益抗争事件的激发,只有在集体利益受到损害时,社区邻里才会通过集体行动和对合法化的追求而走向团结[12]。此外,部分学者从“社区网络结构”出发,遵循“结构洞”理论的基本逻辑,认为社会资本的积聚和存量本身内生于一定的社会网络结构,例如阶级地位导致的社交方式与范围差异,职业交往的“科层关联度”或“市场关联度”等[13]。近年来,学者们的分析视角逐渐统合于“社区阶层结构”这一分析框架之中,认为社区内部异质性的增加会抑制“整合性的社会资本”(有限群体内部的强关系),但会促进“链合性的社会资本”(跨社会隔离的联系)[14],但也有学者发现,社区间的异质性并不直接影响邻里关系,它只是社区内部异质性影响邻里关系的宏观背景[15],而且不同的异质性指标(教育、收入、职业)对社区凝聚力或社区整合的影响效应也存在差异,但其并未就这些差异存在的原因进行有效说明[16]。虽然学者们对于城市社区邻里资本的生成机制观点不一,但这种争论存在着一个共识,那就是社区结构及其变迁对于不同时空条件下邻里社会资本的演化具有重要影响。

市场化改革以来,城市居民在居住空间、社会交往和地位认同上的阶层化已经渐成趋势[17]。在社区结构意义上,后单位制时代的城市社区日益呈现出居住空间阶层化的特征。所谓“人造住房,住房造人”,不同形态的城市居民享有不一样的居住空间[18],与此同时,不一样的居住空间也塑造着不一样的城市居民及其邻里关系。一般而言,作为一个重要的稳定的日常生活场域,社区整体的阶层定位直接决定了邻里的阶层地位,但考虑到中国社区空间分化本身的多样性,以及存在大量囊括多种类型小区的“混合型社区”(有研究显示这种作为社会治理单元的“混合型社区”占比达到了总体的33.6%[19]),居住空间阶层化并不一定意味着社区内部居民之间会高度同质,这种以特定行政管理和公共服务边界为空间界限的复杂性社区,其整体性阶层构成对邻里社会资本的影响还值得进一步探究。此外,大量有关“业主维权”[20]“草根自 治”[21]“都市运动”[22]等社区现象的研究表明,邻里社会资本是一种重要的嵌入性行动资源,充裕的邻里资本是激发社会活力、增强社区居民自组织能力和社区合作治理能力、完善社区协调治理体系和推动社区自治进程的内在基础[23],邻里网络越密集,越有利于社区合作的产生[24]。现实情境告诉我们,邻里关系极度淡薄的城市社区,成立社区业主委员会或社区社会组织的可能性亦更低,这种社区治理的邻里困境是否会受到整体性的社区阶层结构的影响?本研究旨在回答这一问题,即从社区阶层结构视角进一步探讨城市居民邻里社会资本的结构性生成机制和约束机制,由两个子问题构成:其一,分析城市社区的阶层构成(尤其是社区平均阶层地位和阶层异质性)对城市居民邻里社会资本的影响效应;其二,分析这种外在的结构性约束与个体的行动特征之间的交互效应,进而试图找到联结邻里社会资本在结构与行动双重互动层面的关键变量及其解释机制。

二、数据来源、变量设计与分析模型

(一) 数据来源

本文使用中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamics Survey, CLDS)2012年的基线调查数据,该调查采用分层多阶段概率抽样法,对中国大陆29个省(直辖市/自治区),195个县/区,303个村/居委会,16 253户家庭中的个人开展调查,调查对象为15—64岁的人口,涉及个体、家庭和社区三个层次的横截面数据。本文选取其中129个城市社区的样本,依据统计分析规范,在去除不符合条件的案例和缺失值案例后,最终获得5 752个有效居民样本。

(二) 变量设计

(1) 因变量:邻里社会资本。绝大部分文献将“邻里社会资本”界定为“邻里间的关系网络和社会信 任”[11,23],本文认同这一定义。据此,根据CLDS2012中的“您和本社区/村的邻里、街坊及其他居民互相之间熟悉吗;您对本社区/村的邻里、街坊及其他居民信任吗;您与本社区/村的邻里、街坊及其他居民互相之间有互助吗”,分别将其命名为“邻里熟悉度、邻里信任度、邻里互助度”,这三个要素代表邻里交往的深度逐步递增,当邻里关系由简单的相互熟悉转变为行动取向意义上的互帮互助时,邻里社会资本的存量和质量也会有显著提升。在选项设置上,这三大要素分别为“非常不熟悉、不太熟悉、一般、比较熟悉、非常熟悉”“非常不信任、不太信任、一般、比较信任、非常信任”“非常少,比较少、一般、比较多、非常多”,将其均赋值为1−5分,利用主成分分析法生成个体层面的邻里社会资本存量,取值越高,代表邻里社会资本越丰富。

(2) 自变量:城市社区阶层分割。由于阶层分割是一个总体性概念,本文借用既有学者对“阶层分割”的惯常处理方式[25],通过阶层构成对其进行操作化,使用“社区平均阶层地位”和“社区阶层异质性”两个指标测量社区的阶层构成。前者通过“社区平均家庭年收入”和“社区平均家庭受教育年限”来分别测量社区经济阶层地位和教育阶层地位;后者通过“社区家庭年收入标准差”和“社区受教育年限标准差”来分别测量社区居民的经济阶层多样性和教育阶层多样性,标准差越大,代表社区内部居民之间的经济地位或教育地位差异越大,社区内的阶层异质性越高。

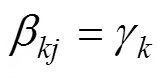

(3) 控制变量包含两组,一组是城市居民的个体特征变量,另一组是社区特征变量。个体特征变量除性别(女性=1)、年龄、年龄的平方、户籍属性(非农户口=1)等基本变量外,还包括个人年收入(取对数)、受教育年限、住房产权(业主=1)、居住社区类型(以商品房社区为参照组)、身体健康程度、社团活动参与度、主观社会等级、社会信任感等被已有文献证明对邻里社会资本有影响的变量。其中,身体健康程度涉及“非常不健康、比较不健康、一般、健康、非常健康”,分别设置为1−5分;社会信任感来自“总的来说,您 是否同意大多数人是可以信任的这种看法”,选项设置为“非常不同意、不同意、同意、非常同意”,分别设置为1−4分,分值越高代表社会信任感越高;社团活动参与涉及“居委会活动、业委会活动、休闲娱乐/体育俱乐部/沙龙组织活动、学习/培训机构活动、同乡会活动、公益/志愿者团体活动、宗教组织活动”,其选项设置均为“每周几次、每周1次、每月1次、每年1次、从不”,分别赋值为4分、3分、2分、1分和0分。此外,那些从来没有加入过上述社团组织的居民将其赋值为0分,最终得到这7大社团活动的参与度总和,取值区间为0−12,值越大表示社团活动参与越活跃。由于其余个体特征变量均直接取自CLDS2012问卷中的测量题项,因此不再赘述其赋值过程。社区特征变量包括社区人口规模/万、是否有业委会(有业委会=1)、是否为郊区型社区(郊区型社区=1)、社区公共设施的利用程度、本地居民−外地居民关系和谐度、本地居民之间关系和谐度,以及本地居民-社区干部关系和谐度等。对社区公共设施利用度的测量共涉及“老年活动室,休闲、健身场所,儿童游乐场所,图书、杂志、报纸阅览室、社区广场/公园,餐饮、娱乐场所”等5类,其选项均设置为“没有此类设施、非常少使用、较少使用、一般、较多使用、非常多的使用”,分别赋值为0-5分值,通过加总得出社区公共设施利用程度的总分值;由于三大群际关系和谐度的选项均为“非常低、比较低、一般、比较高、非常高”,分别赋值为1−5分,分值越高代表群体关系越和谐。所有纳入模型的变量描述性统计结果详见表1。

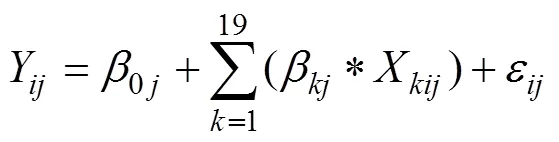

(三) 分析模型

本研究的核心目的在于分析社区阶层分割(社区平均阶层地位、阶层异质性)对城市居民邻里社会资本的影响,相对于个体层面的邻里社会资本而言,社区阶层分割属于社区层面的特征变量,为此本研究拟采用分层线性回归模型(HLM)进行数据分析。本研究建立的最终模型(随机截距模型)表达如下:

层1模型(个体层次):

层2模型(社区层次):

在层1模型中,Y表示居住在社区的居民的邻里社会资本的期望值,X表示个体层次的19个解释变量(包括部分类别型变量产生的虚拟变量在内)的取值,例如性别、年龄、年龄的平方、个人年收入、居住社区类型、受教育年限、住房产权、身体健康程度、社团活动参与度、主观社会等级、社会信任感等。0j为层1模型的截距,为各个体层次解释变量的回归系数估计值,为个体层次的误差项。在层2模型中,针对层1模型的截距0j进行建模,以社区层面的特征变量D对0j在各社区之间的变异进行解释,包括平均教育阶层地位、教育阶层异质性、平均经济阶层地位、经济阶层异质性、社区人口规模、是否有业委会、是否为郊区型社区、社区公共设施利用度、本地居民-外来居民关系和谐度、本地居民之间关系和谐度、本地居民-社区干部关系和谐度等。0h表示这些变量的回归系数估计值,00表示总的平均邻里社会资本,为平均邻里社会资本与地区有关的随机调整量,将层2模型代入层1模型,得到如下组合模型(其中随机误差项和均假定服从正态分布且相互独立):

表1 变量的定义、赋值和描述性统计

三、数据分析与研究发现

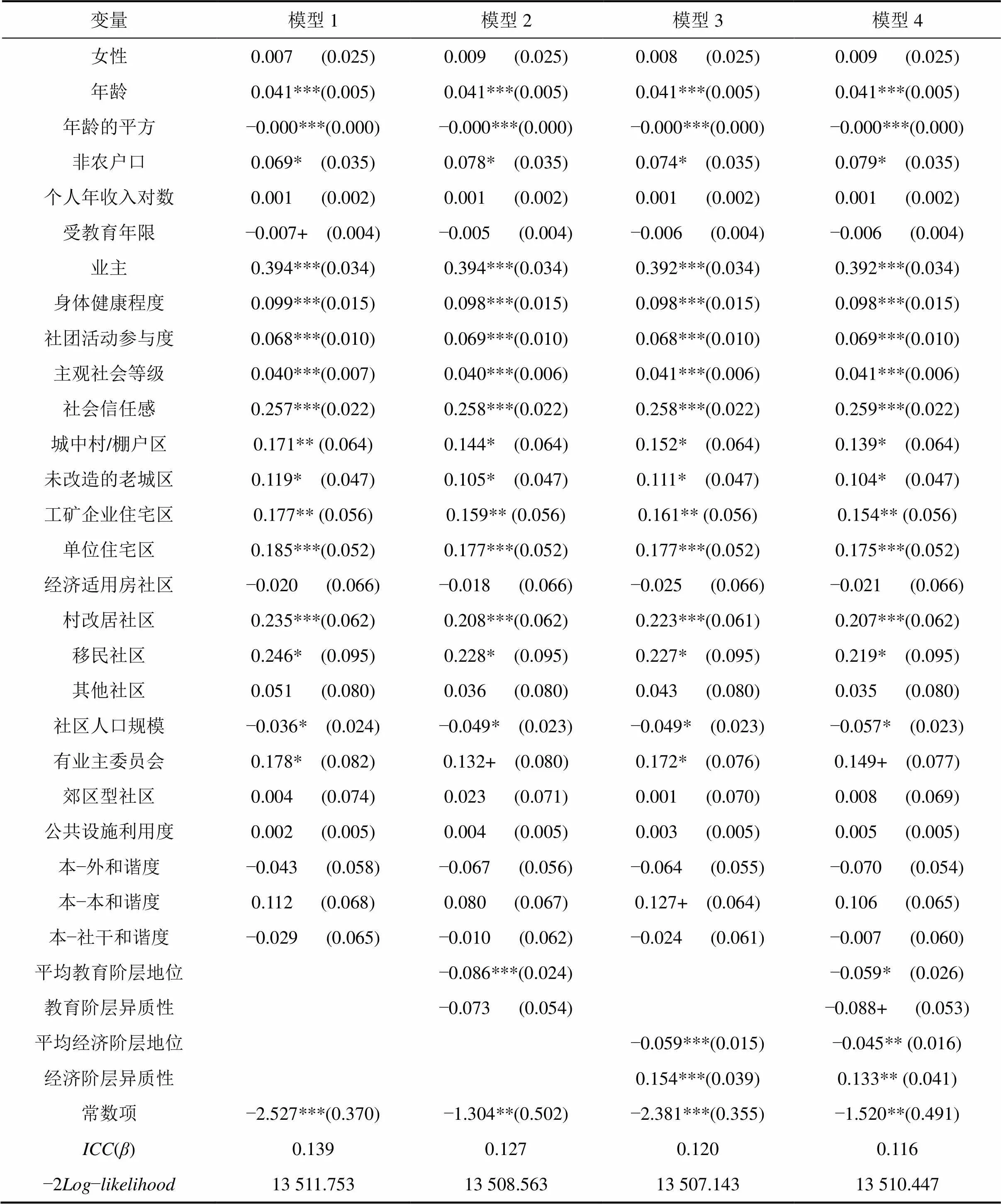

本研究采用多层线性回归模型(HLM)考察社区阶层分割对城市居民邻里社会资本的影响,在模型分析策略上,主要通过嵌套模型的方式逐步在模型中加入核心自变量,以考察社区平均阶层地位和阶层异质性对邻里社会资本的净效应,表2报告了模型估计的 结果。

本文建立了一个不包含任何解释变量的零模型,即在不考虑个体层面和社区层面变量影响的前提下,分析不同社区的平均邻里社会资本是否存在差异(是否有聚集性),这可以直接通过检验随机项是否等于0加以验证。此外,该模型还有助于分析邻里社会资本的变异来源如何被分为社区内部(个体层面)和社区之间两个部分。数据发现,零模型的-2Log-likelihood为15 539.707,代表社区差异和个体差异的常数项估计值分别为0.167和0.829,且均有统计学意义。这说明邻里社会资本的差异在社区层次上确实存在聚集性,意味着居住在不同城市社区的居民邻里社会资本存在显著性差异。据此算出同一社区内任意两个居民的邻里社会资本存量的相关系数(ICC)为0.168,即[0.167/(0.167+0.829)],这意味着城市居民邻里社 会资本的变异有16.8%的比例来源于社区层面的 变异。

模型1为基准模型,用来估计个体和社区层面的各控制变量对邻里社会资本的影响。可以发现,在0.001的显著性水平上,年龄、年龄的平方、住房产权、身体健康程度、社团活动参与度、主观社会等级、社会信任感等因素对邻里社会资本有显著影响。在控制其他因素后,年龄对邻里社会资本的影响效应呈现出“倒U型”关系;拥有住房产权的业主的邻里社会资本比非业主更高;身体越健康,拥有的邻里社会资本越丰富;社团活动参与越频繁,邻里社会资本也越多;主观社会等级越高,邻里社会资本也越多;社会信任感越强,邻里社会资本也越多。此外,非农户口居民拥有的邻里社会资本比农业户口居民更多(<0.05):在居住社区类型上,相对于商品房社区而言,居住在城中村/棚户区的居民的邻里社会资本多出17.1%,未改造的老城区的居民多出11.9%,工矿企业住宅区的居民多出17.7%,单位住宅区的居民多出18.5%,“村改居”社区的居民多出23.5%,移民社区的居民多出24.6%。综合而言,除了经济适用房社区以外,商品房社区已经成为诸多城市社区类型中邻里社会资本最为淡薄的区域,而经济适用房社区居民的邻里社会资本均值虽然比商品房社区要低,但两者并无显著性差异(>0.1)。在社区特征变量上,社区人口规模和是否拥有社区业主委员会成为对邻里社会资本具有显著影响的两个关键因素,社区人口规模越大,邻里社会资本的存量越少;拥有社区业主委员会的居民的邻里社会资本比不拥有业主委员会的高出17.8%(<0.5),其余因素对邻里社会资本没有影响。一般而言,社区内公共设施的利用度越高,那么社区居民之间开展交流互动的频率和日常互动的依赖度也会越高,更利于邻里社会资本的培育。但模型1的数据显示,虽然社区公共设施利用度的影响系数为正,但不具有统计学意义(>0.1)。这可能是因为不同社区的居民在公共设施利用度上还未发生显著性分化,且整体利用水平偏低,因而对邻里社会资本在不同社区的差异性分布还未产生足够的解释力。

表2 城市居民邻里社会资本的多层次混合效应线性回归模型

注:***<0.001,**<0.01,*<0.05,+<0.1(双尾检验)

模型2在模型1的基础上增加了第一组核心自变量:平均教育阶层地位和教育阶层异质性,前者的影响系数为−0.086(<0.001),说明城市社区的平均教育阶层地位越高,其社区居民的邻里社会资本反而越低,平均教育阶层地位每提升1个单位,社区居民邻里社会资本降低8.6%。后者的影响系数为−0.073,说明教育阶层异质性越大,其社区居民的邻里社会资本也越低,但这一结论不具有统计显著性(>0.1)。模型3在模型1的基础上增加了第二组核心自变量:平均经济阶层地位和经济阶层异质性,其影响系数分别为−0.059(<0.001)和0.154 (<0.001),这说明与教育阶层分割的影响效应不同,平均经济阶层地位和经济阶层异质性对邻里社会资本存在相反的影响,一方面,社区的平均经济阶层地位每增加1个单位,其社区居民的邻里社会资本降低5.9%;另一方面,社区的经济阶层异质性每增加1个单位,邻里社会资本却增加15.4%。模型4为全模型,相对于模型2和模型3而言,模型4将所有解释变量全部加入模型。数据显示,在控制了个体特征、社区背景特征等变量之后,社区的平均教育阶层地位和平均经济阶层地位对邻里社会资本的影响系数仍然显著(<0.05),且为负向效应,这说明社区居民的整体教育水平和收入水平越高,其邻里社会资本会更低,但在个体层次,居民的个体教育水平和经济收入在0.05的显著性水平上并不会对邻里社会资本有影响。此外,虽然教育阶层异质性的影响系数不显著,但经济阶层异质性对邻里社会资本仍然有显著的正向效应,说明社区居民的整体收入差异越大,居民的邻里社会资本越丰富。

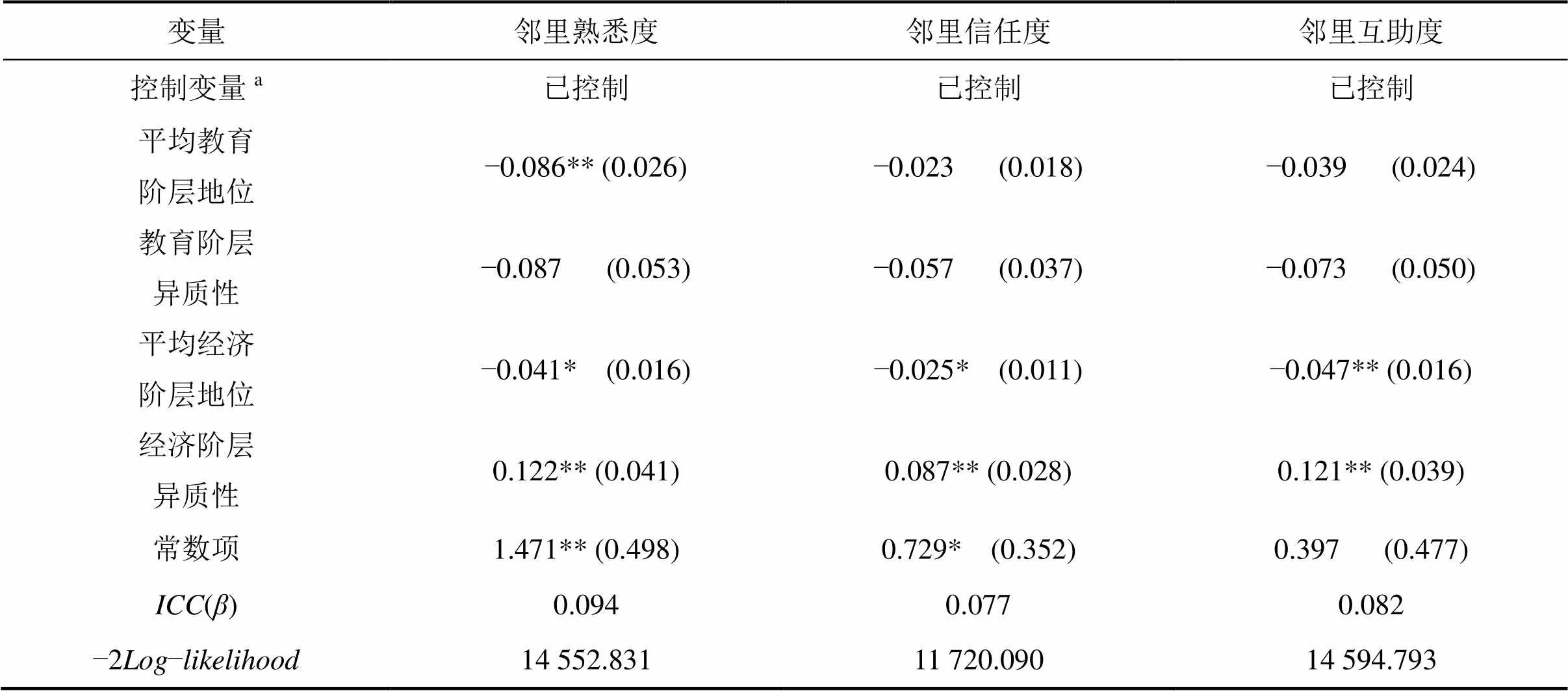

为了更好地理解社区阶层分割对邻里社会资本三大核心要素的影响效应,表3中回归模型的因变量分别设定为邻里熟悉度、邻里信任度和邻里互助度。与邻里社会资本一样,平均教育阶层地位和平均经济阶层地位对邻里熟悉度均有显著的负向影响(<0.05),经济阶层异质性对邻里熟悉度有显著正向影响(<0.01),说明城市社区的平均阶层地位越高,其邻里熟悉度越低;社区居民的家庭经济收入差异越大,其邻里熟悉度越高。此外,平均教育阶层地位和教育阶层异质性对邻里信任度和邻里互助度都没有显著影响,但平均经济阶层地位和经济阶层异质性仍然具有与对邻里熟悉度相似的影响效应(<0.05),平均经济阶层地位越高,邻里信任度和邻里互助度越低;经济阶层异质性越大,邻里信任度和邻里互助度均越高。

表3 城市居民邻里熟悉度、邻里信任度、邻里互助度的多层线性回归模型

注:a. 控制变量即表2模型1中的所有被纳入变量,以下同;***<0.001,**<0.01,*<0.05,+<0.1(双尾检验)

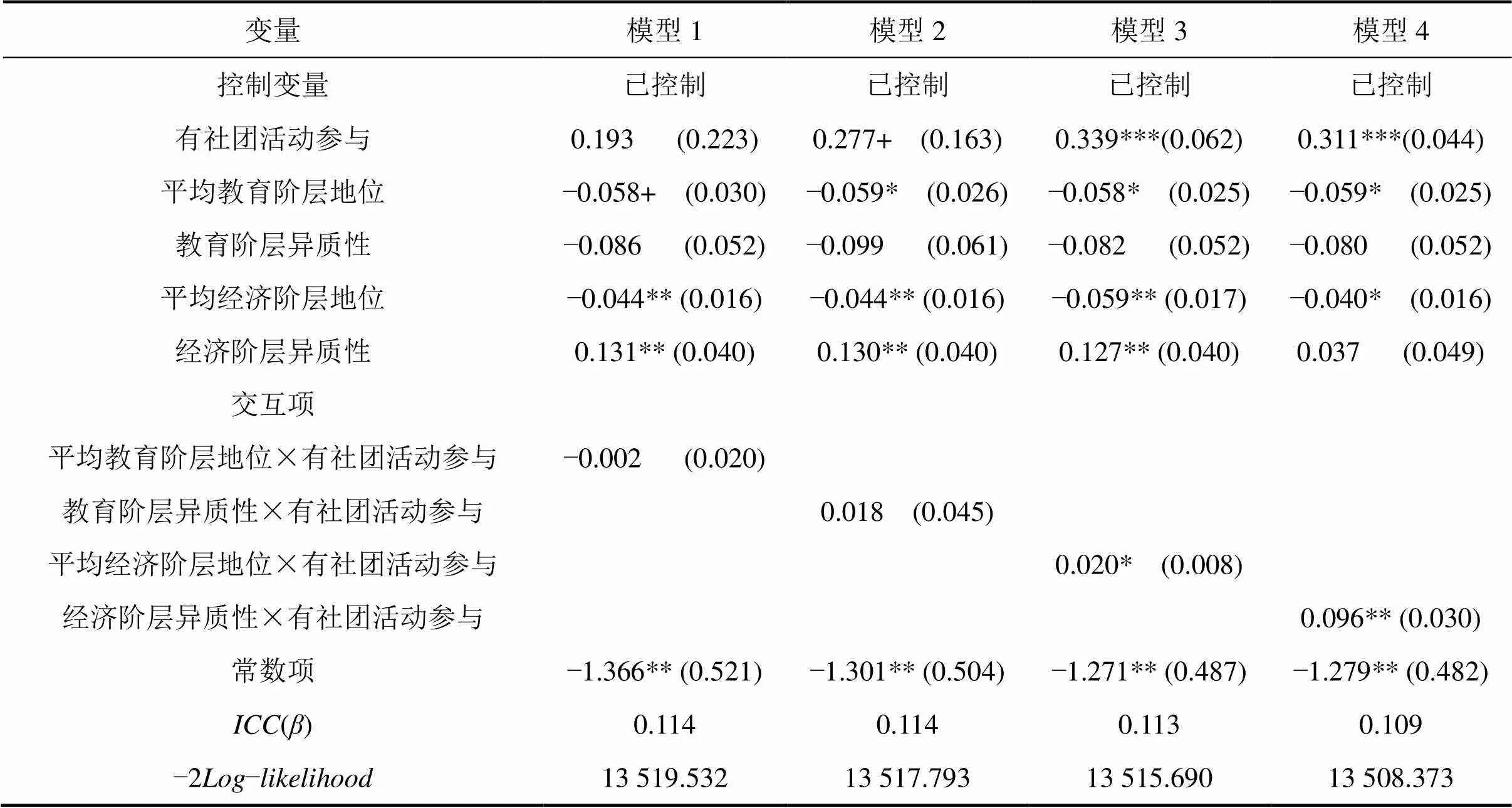

社区阶层分割对邻里社会资本的影响效应对所有的城市居民都一样,还是在不同特征的居民之间存在差异?本文进一步探究了社区阶层分割与不同个体、社区特征变量之间的交互效应,以检验社区阶层构成对邻里社会资本的效应是否存在群体差异或社区差异。在社区特征变量方面,本文构造了社区平均阶层地位和阶层异质性与“社区是否拥有业委会”和“是否为郊区型社区”之间的交互项,结果显示交互项的评估系数不显著,因而未将数据结果在此详细展示。此外,本文还构造了社区阶层构成与户籍属性、住房产权、社团活动参与之间的交互项(其中,为方便解释交互效应,社团活动参与度被处理为二分变量,划分为有参与(社团活动参与度≥1)和从未参与(社团活动参与度=0),其中有参与社团活动的样本量为1 273个,占比为22.1%;从未参与社团活动的样本量为4 479个,占比为77.9%。由此可见,绝大部分城市居民从来没有参与过社团活动,城市居民的公共社团参与整体上相对贫乏),研究发现,仅有社团活动参与同社区阶层构成之间存在交互效应,具体结果如表4所示,而户籍属性、住房产权的交互效应数据同样由于不显著而未详细展示。整体而言,社区平均阶层地位对邻里社会资本的负向效应和社区阶层异质性的正向效应均不因该社区是否有业委会或是否在郊区而有差异,也不因个体是否拥有非农户口或住房产权而存在差异,更多的差异来自居民是否有积极的社团活动参与。

表4中的模型1和模型2表明,平均教育阶层地位和教育阶层异质性与社团活动参与之间的交互项对邻里社会资本没有显著影响,但模型3和模型4表明,平均经济阶层地位和经济阶层异质性与社团活动参与之间的交互项对邻里社会资本都有显著影响。具体而言,模型3表明,在控制了其他因素后,那些没有社团活动参与经历的居民,社区平均经济阶层地位对其邻里社会资本的影响系数为−0.059(<0.01),但那些有社团活动经历的居民的影响系数为−0.039(<0.05),说明没有社团活动经历的居民,其邻里社会资本更可能受到社区平均经济阶层地位提升所带来的负向影响。而模型4显示,对于没有社团活动经历的居民而言,其邻里社会资本基本不会受到社区经济阶层异质性的影响(>0.1),但那些拥有社团活动经历的居民的邻里社会资本反而受到社区经济阶层异质性的影响更大,其影响系数的估计值达到了0.133(<0.01)。上述发现详细地揭示了社区阶层分割对邻里社会资本影响的群体差异模式,即那些积极参与社团活动的城市居民,其邻里社会资本往往更少地受到社区平均阶层地位的消极影响,并且更多地受到阶层异质性的正向影响,而从来没有参加过社团活动的居民恰好相反,其邻里社会资本更多地受到社区平均阶层地位的负向影响,且基本上不受社区阶层异质性的影响。

四、总结与讨论

居住空间阶层化作为社会结构阶层化的重要表现形式之一,已经产生了一系列复杂的社区效应,包括生活机遇的不平等分配、个体行为的社会形塑、社区参与意愿和行动能力的显著分化等[26]本文则聚焦于社会资本的邻里效应研究,基于“中国劳动力动态调查”(CLDS)2012年基线数据,通过多层线性模型(HLM)着重探讨了城市社区的阶层分割对于城市居民邻里社会资本的影响,主要的研究发现有:

第一,现阶段中国城市的社区阶层分割已经显现出一股强大的结构性约束力,个体层面的邻里社会资本即使不会受个体自身客观经济地位的影响,但仍然会受所居住社区的整体性阶层地位的外在约束。其他因素保持不变,城市社区的平均教育阶层地位和平均经济阶层地位越高,个体的邻里社会资本越少,邻里熟悉度、邻里信任度、邻里互助度也越低。这说明城市社区整体性的阶层地位的提升会极大地抑制个体的邻里社会资本,包括降低邻里的熟悉度、邻里信任度以及邻里互助行为,本文将这一发现概括为“邻里资本的社区结构约束命题”。可能的解释有二:其一,社区平均阶层地位的提高,会导致那些对投资邻里社会资本有积极效应的个体因素难以发挥作用。例如,虽然抚育孩子能够增加邻里关系投资的概率,但高水平社区的居民大多由保姆或其他人员专门负责抚育孩子,从而降低了自身与邻里交往的机会。此外,出于对机会成本的考虑,经济生活成本的加大更可能刺激业主将闲余时间投入到工作或与工作相关的社交互动中去,而不是利益回报率极低的邻里交往。其二,与社区阶层化相伴随的不仅仅是社区居民整体性的阶层差异,还包括社区管理和服务模式的定位、社区封闭性和绅士化程度、公共空间的配置差异、对私密性的保护意识等一整套与之相配的社区要素。高水平社区的封闭性更强,大多由更加严格和规范的第三方安保机构和物业公司进行管理,从而维护了住房空间更为严格的私密性,或者说这种层级社区的各类社区要素对邻里交往构成强有力的制约。

表4 城市社区的平均阶层地位和阶层异质性对邻里社会资本的群体差异模式

注:***<0.001,**<0.01,*<0.05,+<0.1(双尾检验)

第二,社区内部的经济阶层异质性越大,越有利于邻里社会资本的提升,包括对邻里熟悉度、邻里信任度以及邻里互助度的提升,本文将其概称为“邻里资本的社区异质性刺激命题”。这一命题与传统的有关社会资本的“同质相容论”不同,更加倾向于“异质互补论”。这是因为现代城市社区大多属于新建不久的商品房社区,住户的来源更加分散化,其行为特征也更加个体化和原子化,在这种全新的陌生型社区空间上构建出来的邻里社会资本,更倾向于一种“链合性的社会资本”,而非“整合性的社会资本”,而社区异质性的提升无疑有利于促进这种链合性社会资本[14]。结构洞理论认为,一个开放的社会网络比封闭的社会网络拥有更多的社会资本[27]。经济阶层异质性高的社区,为不同收入水平的居民提供了一个重要的日常互动场域,从长远来看,不同经济阶层居民的混居能有效地打破社会隔离。此外,本文也注意到教育阶层异质性和经济阶层异质性对邻里资本影响效应的反向差异,虽然教育阶层异质性的影响系数没有通过显著性检验,但其为负值,这表明社区内部教育阶层的差异过大,不利于居民之间开展邻里交往。这是因为教育阶层差异过大,会导致居民之间在生活方式、文化素养、生活价值观等上存在很大差异,从而影响邻里关系,但是,经济阶层的差异并不完全取决于教育水平的高低,这意味着经济阶层差异增大并不必然导致文化素养或价值观的差异,尤其是在教育投资回报率逐年降低和住房价格逐年攀升的时代背景下,是否拥有中高等级社区的住房已经不能完全取决于个体受教育程度所带来的经济收入回报,而是取决于整个家庭成员的集体经济地位。

第三,城市居民的邻里社会资本除了受社区社会结构的外在约束外,也不应否认在微观层面受到其他个体行为特征的显著影响。①邻里资本受到个体生命历程的影响,年龄和身体健康作为两个重要的生命历程变量,均对邻里社会资本有显著的影响效应,相对于高龄老人或青年人而言,中老年群体可能更在意邻里交往,这是因为不同年龄段的居民对邻里交往的内在需求存在差异,青年人更加追求独立个性和高效率,其社会交往的重心更多集中于业缘或趣缘群体,而高龄老人受制于身体和心力的衰退,其邻里交往更容易受到掣肘。②个体对社会信任的整体感知也会影响到对邻里信任的感知,整体性的社会信任感越高,对邻里的信任度也越高,邻里社会资本也越丰富。③没有非农户籍的农村移民,拥有的邻里社会资本更少,这一发现与已有的研究不一致。有学者发现,农村移民比城市本地人更倾向于帮助邻里或参与到邻近活动之中[1],但作者不应忽略产生这一结论的样本对象可能存在自我选择性偏误,毕竟该样本完全采集于外来移民聚居区,此类社区相对于一般性城市社区而言具有一定的独立性,本文发现移民社区的邻里社会资本在所有社区类型中最高,这是因为建立在原生性社会网络基础上的移民社区,其邻里关系的构建具备一定的先天优势。整体而言,农村移民在城市社区的邻里社会资本要显著低于城市本地人。④住房产权显著影响邻里社会资本,这一发现与已有研究高度一致,拥有产权住房的居民往往居住更加稳定,同时拥有更加强烈的物权意识和社区参与意识,对守护邻里关系的积极性更高,提升社区资本的可能性也更高。⑤社团活动参与度对邻里社会资本有积极影响,这一发现与已有研究基本一致[28]。值得一提的是,本文还发现了社区阶层构成与社区活动参与之间的交互效应,社区平均经济阶层地位对社团活动参与者的邻里社会资本的约束性要更低,社区经济阶层异质性对社团活动参与者的邻里社会资本的提升作用更为明显,而那些从来不参与任何社团活动的居民,其邻里社会资本基本不受经济阶层异质性的影响,这一发现验证了社区公共活动中有效的社会动员和充分的活动参与对于邻里资本的积极效应,同时这也意味着,要改变社区阶层结构对邻里资本的约束效应,在个体层次上最有效的手段就是提升社区居民对公共活动的参与度。

以上述发现为基础,以下三个方面值得进一步 讨论:

(1) 应该如何看待社区异质性对邻里社会资本的意义?有学者提到,在社会学的社区研究中一直存有一个争论,有的学者主张降低社区内异质性以提升邻里社会资本,但这样可能会加剧社区之间的社会隔离;有的学者主张增加社区内异质性,来降低社区之间的分化与隔离[15]。本研究认为,降低或是增加应取决于不同的阶层异质性指标。总的来说,增加社区内的经济异质性,降低教育异质性,最有助于邻里社会资本的提升。当前居住空间阶层化的重要特征之一是“同质聚居”,即社会经济地位相当的居民,更有可能居住在一起而成为邻里。随着房价在居住空间演替和滤出的过程中扮演的作用越来越重要,同一居民小区内部的阶层异质性只会越来越小。但是,如果某一城市社区同时管辖了多种不同类型或不同阶层地位的居民小区,那么社区的整体异质性就有可能增大,这意味着“混合型社区”对于培育邻里资本可能会更有优势,但混合型社区往往又意味着社区规模的扩大,而本文同时发现社区人口规模的扩大对邻里社会资本有消极影响。因此,从培育邻里社会资本的角度看,混合型社区到底应该如何保持适度规模?此外,如何打破不同管辖小区“围墙”的社会边界,通过社区服务型干预提升不同阶层居民间的邻里交往活跃度,相关议题还有待于进一步研究。

(2) 不同社区情境下邻里社会资本的发展途径问题。一般而言,城市社区的邻里社会资本主要表现为一定社区空间范围内社区居民之间的社会关联,第一种是自然化的关联,即根据各自内在的社交需要在日常交流互动中自然而然地形成的邻里社会资本,例如通过养育孩子或照料老人而促成的邻里交往,如果这种日常需要较少的话,其社区邻里资本自然也相对较少。第二种是组织化的关联,即个体在社区组织内部的结构体系中经过相互动员、相互磨合、相互影响而形成的邻里资本。本研究发现,成立社区业委会对邻里社会资本具有积极影响。虽然现代社区的业委会成立难度普遍较大,但由于业委会的成立大多经历了一个邻里抗争或社区团结的集体行动过程,这本身便属于利益驱动下的邻里互动过程,在业委会的组织框架内,居民可以通过组织化渠道去提升邻里社会资本。总体而言,高端社区的居民在自然化关联和组织化关联两个层面都面临较大困境,一方面,由于大部分的家庭服务需求都已经市场化[29],这些社区的居民自然形成的交往机会本身就很少,导致居民之间自然的社会关联被减弱;另一方面,此类社区内部的组织化程度很低,成立业委会的难度更大,即使是社区物业公司在社区合作治理中扮演的组织化角色往往也很有限。虽然高质量的市场化服务使得这些社区的居民不拥有太多的邻里交往需求,但随着社区老龄化的加速到来,老年居民逐渐增多、社区养老的压力日益增大,邻里之间仍然需要更多的社会联结,因此高端社区邻里社会资本的发展途径是什么,就成为重要议题。

(3) 城市社区的邻里社会资本是否一定越多越好?大部分学者都在为城市社区邻里社会资本的衰落而大声疾呼,但中国丰富的城市社区建设实践经验告诉我们,邻里社会资本并非越多越好。例如,大量的失地农民安置社区虽然拥有丰富、建立在乡土社会网络之上的邻里联结,但这并没有帮助失地农民更好地融入城市社会,反而容易产生累积性负面情绪或形成社区冲突,而商品房社区也容易因过度的邻里动员和过于紧密化的邻里联结而激化社区矛盾[30],有学者将其称为抗争型社会资本,与治理型社会资本相对[31]。还有学者发现,居住在大城市郊区的移民社区居民,虽然邻里社会资本更丰富,但并不意味着其社会融合更好。这些外地移民之间通过熟人关系网络形成了具备一定封闭性的社会联结,同时也存在与城市本地人之间产生社会网络排斥的风险[1]。我们认为,由于城市社区的类型多样,社区内部不同主体间的关系复杂性在逐步提高,城市社区的邻里社会资本并不是一定越多越好。邻里社会资本的发展路径应该导向有序的社区建设或社区治理层面,通过社区服务型组织来引导社区居民之间塑造守望相助、和谐有序的积极邻里关系,来解决老龄化社会带来的孤独无助、养老无望等困境,同时通过有序的社区参与,形成良性的社区治理结构,以提升公共福利。也就是说,从良性社区治理的角度出发,城市社区邻里社会资本的培育实际上存在一个发展方向的导向性,以及存量边界或限度的问题,而不是一味地越多越好。

本文仍然存在一些不足之处,受数据所限,对于社区阶层构成的测量仅采用了经济收入和教育水平这两大指标,并未涉及职业地位或社会声望等,且受既有文献的启发[16],为进一步研究不同地位指标对邻里社会资本所可能产生的差异性影响,并未利用主成分分析法将其合并为一个统一的阶层地位指标。此外,由于数据库中有关“社区面积”这一指标的数据比较混乱(部分调查者在社区调查中默认的面积单位不同,数据记录和录入时未转化为统一的单位),因而本文仅考虑了社区人口规模的影响,而对社区空间密度缺乏考察,这些均有待于后续研究的进一步深入。

[1] WU F, LOGAN J. Do rural migrants ‘float’ in urban China? Neighbouring and neighbourhood sentiment in Beijing[J]. Urban Studies, 2016, 53(14): 2973−2990.

[2] KASARDA J D, JANOWITZ M. Community attachment in mass society[J]. American Sociological Review, 1974, 39(3): 328−339.

[3] MANTURUK K, LINDBLAD M, QUERCIA R. Friends and neighbors: Homeownership and social capital among low- to moderate-income families[J]. Journal of Urban Affairs, 2010, 32(4): 471−488.

[4] DUNCAN G J. Families and neighbors as sources of disadvantage in the schooling decisions of white and black adolescents[J]. American Journal of Education, 1994, 103(1): 20−53.

[5] BROWN B, PERKINS D D, BROWN G. Place attachment in a revitalizing neighborhood: Individual and block levels of analysis[J]. Journal of Environmental Psychology, 2003, 23(3): 259−271.

[6] RACHAEL A. WOLDOFF R A. The effects of local stressors on neighborhood attachment[J]. Social Forces, 2002, 81(1): 87−116.

[7] SAMPSON R J, MORENOFF J D, GANNONROWLEY T. Assessing “Neighborhood Effects”: Social processes and new directions in research[J]. Annual Review of Sociology, 2002, 28(1): 443−478.

[8] WIRTH L. Urbanism as a way of life[J]. American Journal of Sociology, 1938, 44(1): 1−24.

[9] 罗伯特·帕特南. 独自打保龄: 美国社区的衰落与复兴[M].北京: 北京大学出版社, 2011: 137−201.

[10] 陈曙光, 周梅玲. 论中国道路的话语体系建构[J]. 思想理论教育, 2016(1): 9−14.

[11] 刘春荣. 国家介入与邻里社会资本的生成[J]. 社会学研究, 2007(2): 60−79.

[12] 吴莹. 社区何以可能: 芳雅家园的邻里生活[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2015: 113−117.

[13] 边燕杰. 城市居民社会资本的来源及作用: 网络观点与调查发现[J]. 中国社会科学, 2004(3): 136−146.

[14] 李洁瑾, 黄荣贵, 冯艾. 城市社区异质性与邻里社会资本研究[J]. 复旦学报(社会科学版), 2007(5): 67−73.

[15] ALESINA A, LA FERRARA E. Participation in heterogeneous communities[J]. Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3): 847−904.

[16] 蔡禾, 张蕴洁. 城市社区异质性与社区整合——基于2014年中国劳动力动态调查的分析[J]. 社会科学战线, 2017(3): 182−193.

[17] 刘精明, 李路路. 阶层化: 居住空间、生活方式、社会交往与阶层认同——我国城镇社会阶层化问题的实证研究[J]. 社会学研究, 2005(3): 52−81.

[18] 李斌. 中国城市居住空间阶层化研究[M]. 北京: 光明日报出版社, 2013: 39−56.

[19] 李斌, 张贵生. 居住空间与公共服务差异化: 城市居民公共服务获得感研究[J]. 理论学刊, 2018(1): 99−108.

[20] 郭于华, 沈原, 陈鹏. 居住的政治: 当代都市的业主维权和社区建设[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2014: 154−195.

[21] 黄晓星. 社区过程与治理困境: 南苑的草根自治与转变[M].北京: 社会科学文献出版社, 2016: 283−291.

[22] 施芸卿. 再造城民: 旧城改造与都市运动中的国家与个人[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2015: 231−262.

[23] 吴红娟. 社区邻里社会资本的生成机制[J]. 法制与社会, 2008(19): 262−263.

[24] TACKSEUNG JUN, RAJIV SETHI. Neighborhood structure and the evolution of cooperation[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2007, 17(5): 623−646.

[25] 吴愈晓, 黄超. 基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望[J]. 中国社会科学, 2016(4): 111−134.

[26] SHINN M, TOOHEY S M. Community contexts of human welfare[J]. Annual Review of Psychology, 2003, 54(1): 427.

[27] BURT R S. Structural holes: The social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2010: 235.

[28] 贺霞旭, 刘鹏飞. 中国城市社区的异质性社会结构与街坊/邻里关系研究[J]. 人文地理, 2016(6): 1−9.

[29] ZHANG X, NAKAYAMA T. A study about the life actual situation of the care required senior citizen in community of China: a case study in shiwei community of Changchun city[J]. Journal of Architecture & Planning, 2010(75): 2277−2286.

[30] 原珂. 中国城市社区冲突及化解路径探析[J]. 中国行政管理, 2015(11): 125−130.

[31] 赵小平, 刘程程. 业主维权与社区维稳能否兼得?——一个社会资本视角的考察[J]. 新视野, 2015(5): 83−90.

Stratification of urban community and neighborhood social capital of urban citizens: A multi-level analysis

LI Bin, ZHANG Guisheng

(School of Public Administration, Central South University, Changsha 410083, China)

Affluent neighborhood social capital functions as the embedded basis in promoting the effective governance of urban community, but increasingly deteriorating stratification of unban community poses severe challenge to it. Based on the baseline data of CLDS 2012, this paper, by adopting Hierarchical Linear Modeling (HLM), explores the influence of stratification of unban community on neighborhood social capital of citizens. Findings show that neighborhood social capital also holds certain spatial clustering at the community level apart from being influenced by individual factors such as individual life process, household registration, housing property right, social trust, subjective social hierarchy, participation in community activities, that community class composition exerts significant impact on neighborhood social capital, and that the higher the status of the average educational class and the average economical class, or the smaller the heterogeneity of economic class, the lower the social capital of the neighborhood. What’s more, residents who participate more in community activities are less negatively affected by the status of the average economic class in the community, and more positively affected by the heterogeneity of the economic class in the community.

stratification of community class; average class status; class heterogeneity; neighborhood social capital

2018−10−01;

2019−04−17

国家社会科学基金重大项目“新型城镇化背景下的城乡关系研究”(15ZDA044);国家社会科学基金重点项目“居住空间结构化与人口城镇化路径及策略研究”(15ASH007);湖南省智库专项课题“湖南城市化背景下的城乡社区发展研究”(16ZWC24)

李斌(1963—),男,湖南武冈人,中南大学公共管理学院教授、博士生导师,主要研究方向:社会政策、新型城镇化;张贵生(1992—),男,湖南澧县人,中南大学公共管理学院博士研究生,主要研究方向:城乡关系与社会政策,联系邮箱:guisheng-z16@csu.edu.cn

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.013

D669.3

A

1672-3104(2019)03−0116−10

[编辑: 游玉佩]