法院调解社会化:实践评价与学理反思

2019-06-11曾令健

曾令健

法院调解社会化:实践评价与学理反思

曾令健

(西南政法大学最高人民法院应用法学研究基地,重庆,401120)

当代中国法院调解社会化有邀请调解与委托调解两种主要形式,前者将社会力量“请进来”,后者将案件“送出去”。法院调解社会化实践取得了一定成效,但有诸多学理、法律、社会及政治问题亟需反思、回应。邀请调解呈现制度表达与司法实践的背离现象,一个重要表征是运行目的明确性与运行边界模糊性并存。委托调解实践是斑驳、交杂的纠纷解决多元主义的一种体现,尚不构成具有独立品格、独特属性的纠纷解决领域。委托调解实践透露出的加大纠纷解决中的社会力量比重的讯息,有益于司法制度建设。我们既要认识到法院调解社会化实践对超越“审判—调解”结构性困境、发展纠纷解决机制的意义,也要警惕其与现代司法特性、规律之间的 张力。

邀请调解;委托调解;纠纷解决;多元主义

一、引言

当代中国法院调解社会化主要有邀请调解与委托调解两种形式。邀请调解指法院在调解过程中邀请其他组织、个人参与协助,也称协助调解;委托调解指法院将案件委托其他组织、个人进行调解。前者是将社会力量“请进来”,后者是将案件“送出去”。

邀请调解缘于1982年《民事诉讼法(试行)》的规定,即“人民法院进行调解,根据案件需要,可以邀请有关单位和群众协助。被邀请的单位和个人,应当协助人民法院进行调解”。1991年《民事诉讼法》为“被邀请的单位和个人”设置了协助义务。相当长时期内,邀请调解鲜被运用,90年代以降基本沦为“僵尸制度”。笔者调研发现,法官通常不会邀请其他组织、个人参与调解。一个主要原因是“邀请社会上的人协助调解往往比我们直接主导调解还要麻烦、还要费事,所以平时处理案子基本不使用这项制度,为了稳妥起见,还是尽量不要邀请社会上的人参与调解”①。相反,法官可通过“背靠背”“以判压调”“以判促调”“以判拖调”等促使当事人达成调解协议。伴随社会治理理念、政策变迁及诉讼调解的复兴,邀请调解率先有了变化。2004年最高人民法院《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》(下称2004年《规定》)、2007年《关于进一步发挥诉讼调解在构建社会主义和谐社会中积极作用的若干意见》(下称2007年《意见》)、2009年《关于进一步加强司法便民工作的若干意见》(下称2009年《意见》)均强调邀请调解。2007、2012年修正的《民事诉讼法》,2014年《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》,2015年中共中央办公厅、国务院办公厅《关于完善矛盾纠纷多元化解机制的意见》和2016年最高人民法院《关于人民法院进一步深化多元化纠纷解决机制改革的意见》(下称2016年《意见》)亦对此予以强调。

委托调解的全国性规范始见2004年《规定》,在解释邀请调解后,进一步规定委托调解,即“经各方当事人同意,人民法院可以委托前款规定的单位或者个人对案件进行调解,达成调解协议后,人民法院应当依法予以确认”,“当事人在和解过程中申请人民法院对和解活动进行协调的,人民法院可以委派审判辅助人员或者邀请、委托有关单位和个人从事协调活动”。2004年《规定》的创造性解释催生了委托调解,可谓其“从无到有”的标志(尽管地方实践中已有类似做法)。2007年《意见》、2009年《意见》、2010年《关于进一步贯彻“调解优先、调判结合”工作原则的若干意见》(下称2010年《意见》)皆重申细化之。尔后,地方法院制定的委托调解规则基本以2010年《意见》为依据。2012年修正后的《民事诉讼法》未纳入委托调解,但2016年《意见》和《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》(下称2016年《规定》)均予以细化。委托调解“横空出世”在很大程度上得益于社会治理理念与政策的变化,自追求社会和谐的治理目标被提出后,委托调解、邀请调解的制度活力均被实务界释放了出来。

尽管围绕法院调解社会化制定了大量规范,但实践运行如何?这些规范及其实践对司法制度建设能否提供有益启示及有哪些启发?围绕这些问题,笔者秉持实践主义法学研究范式[1],以“事实为据”、用“数据说话”,力图达至理论研究回应实践需要、制度实践反馈理论研究的良性互动。文中资料源于公开报道与笔者对四川省远山市(为隶属平沙市的一个县级市)、重庆市吉盛县的田野调查。前期调研在2010、2011年,重访于2015、2017年。调研材料也意在验证、鉴别报道真实性及制度实效性。2017年回访远山市时发现,其隶属的平沙市的法院调解社会化工作均“没啥子起色”。但吉盛综合调处室却“风景独好”。强烈的区域差异是否意味着法院调解社会化背后蕴含特定法律、社会、政治及学理意义?

二、邀请调解实践

相当长时期以来,司法工作在很大程度上围绕社会和谐、社会稳定等目标展开,由此引发多元化纠纷解决机制建设及社会治理司法创新等中观制度探索。宏大治理理念与中层制度变迁为邀请调解等微观制度运行提供框架与动力,导致了运行目的明确与运行边界模糊的后果。运行目的之明确性,即在社会治理观念之下,邀请调解旨在通过纠纷解决达至社会和谐稳定,属于“坚持中心工作不动摇”;运行边界之模糊性,即因解决纠纷以实现治理目标之故,法院在具体运用邀请调解制度时,往往拥有较大自主权与决定权,属于“相机行事”。

(一) 案件范围未明确

诉讼法及司法解释未明确邀请调解案件范围。凡适合调解的,均可适用邀请调解。部分地方法院尝试作指导性规定②,规定内容与民诉法、司法解释大体接近③。除部分法院明确规定案件范围,通常由法院视案情而定。在南京市13个基层法院中,有2个法院认为,邀请调解应“视情况灵活处理,不一定严格按照程序操作”;约87%的审判员认为,应由法官视情况决定是否适用邀请调解[2]。

实践中,简单民事纠纷适用邀请调解的比重较大,通常其事实相对清楚、权利义务关系明确。我们调研远山市诉调对接办公室时发现:婚姻家庭、民间借贷、劳动争议占比大,且案情较简单,法律关系较明确。比如:

2008年12月13日,王某介绍于某到远山市老汽车站旁工地干活。2009年4月27日,于某将王某的工资领走3 300元。5月29日,王某以不当得利为由诉至法院。7月15日,法院邀请人民调解委员会派员介入。24日,审判员蔡某与调解员聂某主持调解。于某当日返还多领工资,王某遂撤诉(引用文字有修改,下同)④。

该案案情较简单,法律关系明确,调解过程不复杂。以其为典型案例,在于该案展示出多数邀请调解案件的案情与法律关系之繁复程度、调解之难易程度。另一个案大抵相仿:

黄某欠王某工程款。王多次催要未果,遂诉至法院。2010年4月7日,法院发出调解邀请函,人民调解委员会派孙某参与调解。双方当日达成协议,黄某于2010年5月30 日前付清欠款⑤。

但也有部分邀请调解案件的案情复杂或由于其他原因导致调解极为困难。如2009年的一起拆迁补偿纠纷,因涉案利益较大,冲突剧烈。

一项针对南京市法院系统的调研亦显示,邀请调解案件大多简单,如相邻关系、析产继承、房屋租赁、一般侵权、金钱债务等传统民事纠纷。而房屋拆迁涉及人数众多、矛盾易激化、影响大,仅仅靠法院力量往往不易处理,因此有相当部分拆迁案件适用邀请调解。2005年,前述纠纷占邀请调解案件数达92.5%[2]。可见,邀请调解常处于两个极端——要么较简单,要么难度大。简单案件便于协助人参与,而参与难办案件,则有纠纷解决技术之外的特殊考虑。

(二) 概括性规定协助人

立法与司法解释对协助人范围作了概括性规定。在2004年《规定》与2007年《意见》中,协助人包括但不限于与当事人有特定关系或与案件有一定联系的企事业单位、社会团体或其他组织,以及具有专门知识、特定社会经验、与当事人有特定关系并有利于促成调解的个人,如人民调解组织、基层群众自治组织、工会、妇联、律师、人大代表、政协委员等。2016年《规定》中“特邀调解员为促成当事人达成调解协议,可以邀请对达成调解协议有帮助的人员参与调解”。所谓“特定关系”“一定联系”“利于促成调解”“有帮助”等表述都相对灵活、宽泛,实践中往往视个案需要选择协助人。协助人分为“组织型协助人”与“个人型协助人”。实践中,组织型协助人往往更受法院青睐。

﹡该98件案件是系列案件,系远山市某煤矿与98名工人间的劳动合同纠纷,2010年4月21日经调解结案

1. 人民调解组织

人民调解组织贴近基层民众生活,这种结构性优势是其他解纷机制难以媲美的。邀请调解与人民调解具有不言而喻的亲和性。实践中,“诉调对接”开展可谓如火如荼。近年来,人民调解制度处在制度改革与实践创新路上,且新型人民调解组织大多被整合到邀请调解制度中[3]。人民调解组织有参与解纷机制革新的足够动力,这主要缘于机构职责与制度实践的巨大落差,激发了该系统寻求嬗变的努力。1991—2007年,人民调解员人均年处理纠纷不足1件。邀请调解为人民调解寻求制度发展提供了突破口。概言之,一方面,法院需要社会力量参与调解,以提升解纷能力,减轻解纷压力;另一方面,人民调解面临制度功能与实践效果之强烈反差,亟需突破。双向需求在法院调解社会化中找到了契合点。如远山市诉调对接办公室作为远山市司法局人民调解创新项目,也是平沙市司法局及市政法委关注的行动项目,在平沙市多个类似组织因经费而停滞时,该项目一度仍有充足人力、财力支持⑦。将人民调解整合进邀请调解的情况在全国其他地方亦广泛存在[4-7]。

2. 基层群众自治组织、工会、妇联等

人民调解委员会是基层群众自治组织的一部分,但后者功能不限于调解,还涉及公共卫生、治安保卫、群众娱乐、民众教育等。“上面千条线、下面一根针”,自治组织与基层政府保持着频繁的业务往来。因此,自治组织的协调能力突出,其参与调解有利于法院掌握当事人信息、选择调解策略及方法。浙江省温岭市鉴于农村民事案件大多是婚姻家庭纠纷、继承纠纷或人身损害赔偿等,遂聘请村党支书、村主任担任协助调解员[8-9]。

鉴于工会在劳动关系变更、解除及管理中的作用与职责,邀请工会协助调解再正常不过。2005年,江苏省总工会和省高院发文倡导劳动争议案件邀请工会调解[2]。2007年,山东省德州市发文规范工会协助调解[10]。而对于工会参与调解,褒贬不一[11]。实证显示,工会或无所适从或唯资方“马首是瞻”,虽大量参与调解,但对劳动者维权意义有限[12]。有学者认为,工会具有代表政府利益、劳动者利益的双重身份,在纠纷解决中身份经常游离[13];政府可凭借工会的斡旋人角色主导政府、资方、工会、劳动者四方互动[14];不像总工会及其地方性组织,企业内设工会较为羸弱,解纷作用有限[15]。

妇女儿童常处于相对弱势地位,需要社会更多关爱。邀请妇联参与调解,已有很多实践及成果。如连云港中院起草《关于在民事审判中进一步做好委托调解和邀请协助调解工作的若干意见》,提出可邀请妇联协助调解婚姻家庭纠纷[16]。此外,消协也有可能受邀调解消费者权益案件,这与协会宗旨相吻合。

毋庸置疑,基层群众自治组织、工会、妇联、消协等派员调解具有重要意义。这些机构的设置成熟、建设规范、运行时间长,故法院倾向于邀请这类组织。特殊情形下,法院也可能成为协助人[17],甚至地方党委、政府也可能成为协助人。在平沙市一起人身损害赔偿案件中,地方政府为“摆平”纠纷、向上级“交差”,遂受邀参与调解。这与案件的激化、升级有关。党政力量不仅一般性地支撑解纷制度的探索及运作,也可能介入个案处理[18]。多年积案因地方党政负责人关注及介入得以解决,在很大程度上得益于党委的资源调动及整合能力。2010年《意见》指出,“对一些重大疑难、影响较大的案件,要积极争取党委、人大支持和上级行政机关配合,邀请有关部门共同参与协调”。对党政力量介入纠纷解决,既应当考虑纠纷解决的一般规律,也需要考虑时代背景及社会现状。邀请调解实践的“协助人主体扩张现象”,正是制度目的明确与运行边界模糊表征之一。

3. 当事人的亲友

协助人通常涉及当事人的亲属、朋友、同学、师生及同乡等,这是时下社会生活基本特征在司法中的投影。尽管当代中国城市与农村正经历“乡土逻辑”变异过程,但总体上仍是一个“关系本位”社会。“每个个体的变动都会在这个体系中发生影响,反之他也受其他个体变动的影响。”[19]人际关系成了纠纷解决的行动资源,亲友介入往往影响当事人的行为选择。四川巴中的朱某与李某是一对老友,因房产纠纷诉至法院。一审驳回朱某诉讼请求。上诉刚一收案,当事人的老首长、老部下、老熟人纷至沓来,招呼说情。朱年事已高,有血压病史,性情急躁,李亦曾患疑似绝症。法院动员当事人配偶、子女、亲友调解⑧,当事人的同事、上司等也受邀参与[20]。亲友言说有助调解,其言行通常充分考虑当事人利益,常能得到当事人谨慎对待与积极回应。

4. 律师

在一些国家与地区,调解是律师的重要业务之一。碍于代理人的倾向性,律师受邀调解一般指那些不是本案代理人的律师介入调解。实践中,法院也邀请代理律师参与。在成本方面,本案律师参与调解会更便捷。一些执业律师表示,执业中倾向劝说当事人调解,会从诉讼成本、诉讼收益、执行效果等角度为当事人考虑。如何让权利“变现”以获取实在利益,是劝说当事人的主要策略⑨。一些法院针对邀请本案律师协助调解采取了专门措施[21]。2010年《意见》对此亦认可。2017年《关于开展律师调解试点工作的意见》除明确律师、律师调解工作室、律师调解中心独立开展调解外,还参与法院委派、委托调解。依其精神,对邀请调解不排斥。

5. 人大代表、政协委员等

人大代表、政协委员参与调解既是地方实践,也为2007年《意见》所认可。泉州两级法院较早实行“人大代表协助诉讼调解制度”。有人大代表建议最高人民法院对人大代表及其他社会力量协助调解予以制度化,并得到肯定回复[22-23]。对此,众说纷纭,莫衷一是⑩。代表、委员以个人身份参与调解并无不妥;代表、委员协助调解在解纷效益维度未必突出,却可能催生政治溢出效应,这或许是法院、政府、人大、政协所重视的;以代表、委员身份介入解纷有利于调解,却可能产生消极影响。如前述平沙市的人身损害赔偿案件,人大常委会对法院提起质询案,人大代表参与调解,无形中左右法院判断,促其选择“权宜之计”。

还有一个近似的协助人主体,即党政工作人员。一些地方将党政人员引入调解,个别地方还予以制度化、常规化。吉盛法院设置综合调处室,法院、司法行政部门、人民调解组织等的人员均参与;可受案前参与,可诉中调解,也可诉后接受申诉、上访。与人大代表、政协委员相仿,这容易导致身份模糊。2010年的前10个月,吉盛县人民法院收案1 124件,结案1 114件。截至2016年,非诉化解纠纷8 104件。这些并非全是邀请调解案件,但部分案件邀请了党政、民间力量参与调解。这种制度化、常规化的邀请调解机制是制度非典型实践之组织化表现。

总之,协助人有如下特点:①协助人通常能影响当事人之诉讼行为及权利主张;②法院倾向邀请组织型协助人;③邀请组织型协助人往往更规范,而个人型协助人介入的随机性较大;④协助人参与调解并不认为在履行协助义务,对拒绝协助者也无法予以处置。

三、委托调解实践

经司法解释及相关文件的建构与形塑,委托调解在实践中已确立相对饱满的形象。

(一) 个案分析

为更详尽地了解委托调解的实践,先对远山市的诉调对接办公室作一个案分析。该诉调对接办公室负责该市法院委托调解工作,系司法局与法院合作设置,为人民调解与法院调解衔接的常设机构。虽然该办公室在平沙市内是典型项目,但依设置时间、人员规模来看,只能算法院调解社会化浪潮中的一个普通行动项目。由于设置较晚,规模一般,也更能体现法院调解社会化运作的通常样态。鉴于工作目标、基本原则、工作机制、工作流程、司法确认等与其他地方相仿,故不赘述。

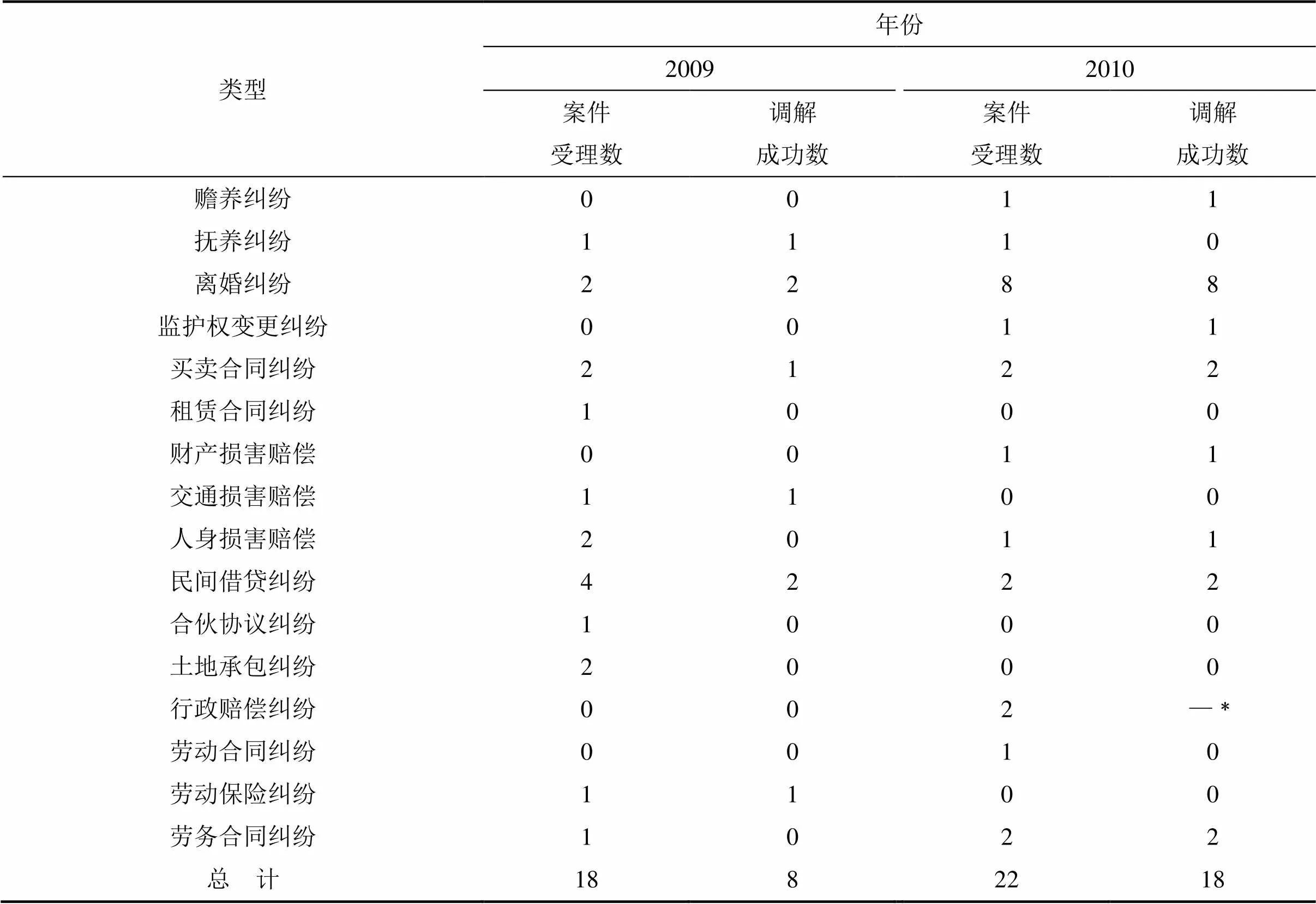

(1)案件总数。2009年的案件为18件,2010年为22件。配置人员2名,调解总数处于一般水平。据悉,名义上有2名调解员,通常只有1人在岗。该员也负责法院邀请调解。综而述之,年均办案数算“说得 过去”。

(2)案件类型。案情简单,权利义务明确,且类型集中,主要是婚姻家庭、民间借贷、买卖合同、人身损害纠纷。2009年,婚姻家庭纠纷3件,民间借贷纠纷4件,买卖合同纠纷2件,人身损害纠纷2件,占该年案件数的61.1%。2010年,婚姻家庭纠纷11件,民间借贷纠纷2件,买卖合同纠纷2件,人身损害纠纷1件,占案件数的72.7%。另外还有劳务、劳动保险纠纷,这与该市交通便利、工矿企业较多、民间经济活跃等有关。

表2 远山市诉调对接办公室委托调解基本情况(2009—2010) (单位:件)

表2 远山市诉调对接办公室委托调解基本情况(2009—2010) (单位:件)

类型年份 20092010 案件受理数调解成功数案件受理数调解成功数 赡养纠纷0011 抚养纠纷1110 离婚纠纷2288 监护权变更纠纷0011 买卖合同纠纷2122 租赁合同纠纷1000 财产损害赔偿0011 交通损害赔偿1100 人身损害赔偿2011 民间借贷纠纷4222 合伙协议纠纷1000 土地承包纠纷2000 行政赔偿纠纷002—﹡ 劳动合同纠纷0010 劳动保险纠纷1100 劳务合同纠纷1022 总 计1882218

﹡该案调解结果一栏为空。依据调解的运作逻辑,这种情形可能是调解未结束,也可能是调解不成功。综合档案材料来看,这是档案制作人一时疏忽所致,实际上2起案件均调解失败

(3)调解成功率。整体来看,调解成功率居中游水平。2009年办案18件、调成8件,2010年办案22件、调成18件,调成率分别为44.4%与81.8%。相比某些单位动辄调成率为90%以上或100%,该机构的调成率不抢眼。

传统民事案件居多,故案情通常不复杂,调成率也不会太低。2010年,受托调解的8起婚姻案件均告成功绝非偶然。赡养老人、抚养小孩、买卖合同、民间借贷等的权利义务关系也不复杂。这在几起典型案例中有体现。例如:

赵某与丁某按农村风俗举行了结婚仪式,随后育有一女一子,但从未补办结婚证。2010年4月16日,赵某以夫妻性格不合为由起诉离婚。上午9点30分左右,法院受理此案并当即发出调解委托书、指导调解意见书。调解员随即调解,事隔2小时达成协议。

在一起民间借贷纠纷中,邓某于2009年10月27日将龙某诉至法院,法院当日委托调解。次月9日,调解员组织调解且达成协议,龙某分三次偿还欠款,当天就偿还了第一期款项。

(4)调解周期。该机构的调解周期较短。据平沙市规定,人民调解委员会接受法院委托调解,期限一般不超过20日,当事人愿意继续调解的除外,但最长不得超过30日。个别案件委托调解当日就结案。例如:

赵某与白某婚后育有一女,因性格不合,经常打架、吵架。2010年1月21日,赵某提起离婚诉讼。下午2点30分,法院受理此案并发出调解委托书。调解员联系白某,白认为“自己与赵结婚,辛苦打拼近10年,生活才有了目前的状况……赵至少给我50 000元的补偿”。赵反驳“现家里没有钱,要补偿,分文没有”。双方遂纠缠小孩抚养、经济补偿等。听取陈述,结合争点,调解员表示:①结婚自由,离婚自由,结婚与离婚都受法律保护。②夫妻双方都有抚养子女的义务,因此,赵与白都有抚养婚生女的义务。③白可以要求赵一定的经济补偿,但得举证证明经济困难或身体上有疾病,而且经济补偿不会很多。若拿不出材料,就得不到补偿。随后,调解员开始劝导双方。2小时后,双方达成离婚协议:①赵与白离婚;②小孩由赵抚养成人,且赵放弃白给付子女抚养费;③赵一次性补偿白经济帮助金20 000元人民币。双方在协议书上签字,调解员当场督促赵某借钱兑现了帮助金。法院当天制作调解书。

该案迅速解决,既因案情简单且委托调解手续办理交接及时,还因调解员趁热打铁且成功打消双方过高预期。这种迅速处置在调解陌生人之间纠纷时也有发生。例如:

2008年3月2日,唐某(秋水区人)所驾货车与刘某(远山市人)所驾摩托车相撞,双方均遭受人身财产损失。8月25日,诉调办公室受托调解,9月17日组织调解,当天达成合意。

显然,典型个案通常不在于其具有普遍性、代表性,往往缘于该案很好地展示了调解员的办案能力,但不排除提升乃至拔高机构形象之可能。故需考察解纷周期概况。笔者在调查时随机抽取了10宗档案,从诉至法院到制作调解书(或准予撤诉)的周期分别为62、27、37、7、215、172、11、35、2、19天。考察调解周期,须排除法院办理委托手续及调解协议并送回法院制作调解书、撤诉裁定书的时间。在调解周期为62天的个案中,协议送回法院到公布裁定书占了57天;在周期分别为215、172天的两起案件中,起诉状制作距办公室调解分别达175、116天。多数案件从制作起诉状到最后结案,大体1个月左右,耗时最少者仅2天,故可以推断,调解遵循了平沙市规定的调解期限且调解周期相对较短。

远山市诉调对接办公室项目仅是中国法院委托调解运作的一个缩影。从该个案,我们可清楚观察委托调解的运行状况,尤其是案件结构、任务数量、调解周期及调解效率。

(二) 案件范围未明确

司法解释及相关文件没有明确委托调解案件范围。依民诉法及司法解释,民事案件可分“不得调解”“应当调解”“可以调解”三类。委托调解案件为后两类。此外,2007年《意见》规定“六类特殊案件”需重点做好调解工作。在逻辑上,委托调解由法院视案件处理需要而委托其他组织、个人调解,故案件范围小于通常的调解案件范围。委托调解须遵循限制条件,即具有必要性与可行性,这由法院裁量,或依案件处理压力,或出于某种政策考量。有学者认为“六类特殊案件”不宜委托调解[24]。这种观点有其道理。从实践来看,将专业性较强的纠纷委托特定机构和个人调解并非没有操作性。上海高院与贸促会上海分会签署《关于规范涉外涉港澳台商事纠纷委托调解的会议纪要》,中国贸促会调解中心还出台了《关于进一步做好商事调解工作的安排》《关于进一步做好与人民法院开展“诉调对接”工作的指导意见》[25-26]。这些文件都旨在将专业力量引入调解。2016年《规定》接纳了调解专业化思路,鼓励探索“专业调解委员会”。在普通纠纷或特殊情形中,委托调解也会被运用。如王某不服抚恤金发放一案,王某穷尽诉讼程序,请求均遭驳回,但其上访不止。为此,法官委托行政机关及涉案企业与王某沟通协调,本着扶助救济的原则,最终以一次性补偿生活扶助救济款的变通处理方式使王某息诉罢访[27]。

对于委托调解案件范围,平沙市中院与平沙市司法局《关于司法调解和人民调解对接的意见(试行)》、平沙市中级人民法院《民事诉讼调解工作办法(暂行)》均有规定。各地委托调解案件范围设置大体相仿:基本依循民诉法及司法解释;范围略有差异,但大多属简单案件,部分纳入群体性、专业性纠纷。

概言之,委托调解案件范围原则上限于应当及可以调解的案件,且须遵循限制条款,即具有委托必要性与可行性。从实践来看,案件范围会有突破且往往与司法背后的深层问题相关。

(三) 实践流程具灵活性

实践中,程序涉及启动、委托、调解、终结等,而程序构架与设置思路差异不大。具体如何实施调解,因地因案因人不尽相同。这也是调解的灵活性、随机性之体现。例如:

春节期间,三个不满7岁的小孩赵某、匡某、向某在远山市夏某的库房边玩擦炮。赵将擦炮甩库房里爆了,又用擦炮将门缝中的胶纸口袋点燃。库房起火,损失近万元。街道及居委会多次调解未果。夏某诉至法院,法院遂委托调解。了解案情且分析了派出所询问笔录后,调解员先与各方分别座谈,后组织面商。夏某要求“必须赔偿,没得商量,不然就骑驴看唱本——走着瞧”。夏的态度坚决,三个小孩的法定代理人均矢口否认玩擦炮。调解员遂要求各方心平气和,摆道理、说事实、谈法律。三位代理人同意赔偿,但与夏的请求有差距。调解员给夏做工作。几轮调解后达成协议:由赵某(法定代理人)分两次支付5 000元给夏某;匡某、向某不承担赔偿责任。

该案较易处理,而有些案件需反复努力才有收获。例如:

一对残疾人夫妇要求离婚。由于妻子抵触情绪大,法院打算委托调解。双方当事人反对委托,认为人民调解效力不及法院。经反复做工作,当事人才同意委托。调解员获悉,二人2002年初相识仅1个月便登记结婚,一两年后妻子未怀孕且身体出现残疾。丈夫带妻子四处寻医,两三年过去不见效。经检查,妻子先天性无子宫。丈夫感到绝望,几年来多次要求离婚均被拒。在调解室,妻子大声哭诉不幸人生、破碎婚姻,“自己付出多年,却未能换来丈夫对自己的一丝怜爱,并指出丈夫有外遇,私下购买两处房产”,要求支付精神损失费、扶助费8万元,并分割私下购买的两处房产。丈夫矢口否认,“一个驼背有什么外遇,虽说经营一个电视修理店,但门市是租的,还借了1万块钱,哪有钱买房”。虽然拿不出任何证据,但妻子坚持己见。调解员先乘摩的、后步行10余里,调查的情况不能证实妻子主张。调解员再次组织调解,直到深夜才达成意向性共识并约定次日办手续。第二天,妻子否决调解提案,坚持原来主张。又是一轮耗时耗力的思想工作,到晚上11点双方达成协议:自愿离婚;共同债务由丈夫负责偿还;丈夫提供困难帮助金7 000元。镇民政所工作人员当场办理离婚手续,并兑现协议款项。第三天,调委会把调解协议送交法院。

调解是一项极具个性的解纷活动,不可能依照特定程式与次序开展。调解甚至适度偏离意思自治原则。为维系调解进程,促进合意,调解者会采取各种即时性手段确保沟通。本案中的法官、调解员都有不同程度的能动特征,如劝其调解、主动调查等。适当地能动往往是调解得以顺利进行并达成合意的保证。

2016年《规定》尝试总结、确认各地委托调解的经验与成果,并倡导新型机制以最大可能地促进合意。其最重要的意义在于实现委托调解与诉讼学理的衔接,且更多地通过调整前者契合后者。这集中在“委派”“委托”的区分。“特邀调解”即学界所言“委托调解”, 2016年《规定》用其狭义。作为具有独特品格的纠纷解决活动,司法有相对明确的界限。基于法院立场,法院调解社会化有两大途径:一是将社会力量“请进来”,法院主导调解,作为法院调解的子系统;二是将纠纷“送出去”,将社会力量留在原地且自主解决纠纷。2016年《规定》的委派、委托调解均是将纠纷“送出去”。依时间不同,立案之前,法院将纠纷“送出去”称作委派;立案后,为委托。表述的精细化有其必要,涉及表达习惯、思维定式尤其诉讼学理。实务界和立法对案件系属的认知均坚持以立案为基点。在立案之前,如将“纠纷‘送出去’”称作委托不符合汉语习惯,也与思维习惯有出入。立案前,纠纷未系属法院,说“法院将案件委托给其他组织调解”存在主体不适格的逻辑障碍。立案解决了授权的前提。法院行使案件管辖权时,可授权受托人代为调解。

四、法院调解社会化的成效分析

综合最近10年的公开信息,笔者总结法院调解社会化效果及其报道特征如下:①法院调解社会化案件数量庞大。庞大者如一个县区法院年均委托及邀请调解案超千件,较少者也能年均数百件。从报道来看,数量较小情形通常出现在社会化浪潮初兴时。②法院调解社会化调解成功率高。几乎难得看到成功率为50%以下的情形,大多达70%、80%、90%或更高。个别地方声称委托调解率达100%。③邀请调解案件较委托调解案件多。④东部法院调解社会化实践更红火,中西部地区有渐次弱化趋势。⑤东部法院调解社会化实践较早,中西部反应相对滞后,一定程度上也与中西部报道稍晚有关。⑥中西部地区似有某种“后发优势”,有关报道有赶超之势。⑦新一轮舆论“攻势”似乎又将掀起。2012、2014年两度法院调解社会化全国试点期间,媒体报道转向消沉;即便2016年《规定》、2016年《意见》出台,报道也不活跃;经2017年积淀,2018年初的报道数量增长极快且案件数量、类型、成功率、案情等皆不可同日而语。⑧新近调解成功率除个别地方依旧“飘红”,大体上均有下降。除极少地方的调解社会化、大调解有100%调解率一类表述,调解率、调成率基本在50%以下。长期运营、反复调试的法院调解社会化机制效率不升反降,是党政支持力度减弱抑或表达依循新逻辑?

实际上,上述热闹场面有部分夸大之虞。笔者将远山市调研数据与同时期全国情况比较:一是无论邀请抑或委托调解,远山案件数均难与全国甚至其他西部地区相比,差距颇大;二是邀请调解成功率与全国较为接近,但委托调解成功率差距较明显;三是远山调解社会化案件比重与其他地方差距较明显。远山市法院同期民商事案件受理数均接近2 000件,但调解社会化案件占比不到10%。

表3 远山市诉调对接办公室调解案件概况表(2009—2010)

表3 远山市诉调对接办公室调解案件概况表(2009—2010)

年份类型 邀请调解委托调解 受理案件数(件)调解成功数(件)调解成功率(%)受理案件数(件)调解成功数(件)调解成功率(%) 2009133.0125.093.9818.08.044.44 2010144.0132.091.6722.018.081.80 平均数138.5128.592.7820.013.065.00

差距仅因地方“业绩不佳”,抑或可为反思全国法院调解社会化的突破口?尽管远山市在司法经费、队伍规模、人员结构、设施配备方面与较发达地区有差距,但项目毕竟是平沙市的“样板工程”。况且经济因素影响司法主要表现在硬件层面,对司法程序、诉讼理念等的影响不如对机构、人员、经费等的明显。即使案件数量因地域而存在绝对值差距,但调解社会化案件比重及调解成功率差距不是地域差能简单解释的。调查时,受访者乐于介绍委托调解,对邀请调解或避而不答或一带而过。机构提供7个典型案件,邀请调解2个,委托调解5个。既然邀请调解数量更多、调解成功比例更大,为何又会出现前述现象?

笔者认为,原因可能涉及几个方面:其一,协助人在邀请调解中作用不明显,至少与报道有出入。一份调解笔录显示,协助人全程仅两次发言,且全是缓和关系、烘托气氛的言辞。即便笔录,往往也是择要点而记,通篇下来没发现协助人作用何在。另一案件中,受访者表示协助调解的医生没起作用。高的邀请调解数据可能缘于档案“制作术”。这仅是笔者的初步判断,尚待验证。

其二,调解员在委托调解中享有主持、推动调解的权限,便于发挥能动性,也更受认同。参与邀请调解则有“陪太子读书”之感。这也是法院、诉调对接办公室、当事人多方行动相结合的产物。

其三,如前所述,法官不倾向适用邀请调解,除非“迫不得已”。邀请调解制度的“僵尸”状态也影响社会参与热情。相比报道,笔者更认可田野数据。扼要归纳:委托调解更受诉调对接机构青睐;邀请调解实效有限与报道热闹之间的悖论,可能受某种宣传导向影响。

五、法院调解社会化的学理反思

基于“实践运行”分析,笔者遂切入制度实践的学理探究、制度建设启示诸问题,邀请调解、委托调解分别涉及制度与实践之背离、“新‘第三领域’说”批判。为何探讨二者,不仅仅是其与法院调解社会化实践密切攸关(系实践探究的自然延伸),还缘于制度与实践之背离探究、“新‘第三领域’说”批判有助于厘清法院调解社会化框架内的路径选择、制度面向,以及作为整体的法院调解社会化之于纠纷解决体系的制度建设意义。此外,学理反思也是正视实践困境的智识前见。

(一) 邀请调解:制度表达与司法实践之背离

邀请调解的制度表达与司法实践存在背离现象,且不限于通常的实践与条文之出入,还涉及制度内涵与实践属性发生功能、结构变化。这种背离与邀请调解摆脱“僵尸”困境有内在关联。作为解纷机制,邀请调解是“借力”活动,将社会力量“引入”法院调解。在立法上,邀请调解制度性质清楚。首先,邀请调解属于诉讼调解范畴。其次,邀请调解是纠纷系属于法院后可资选择的手段。从立法的“起诉—受理”结构或主流诉讼系属理论出发,邀请调解均应在纠纷系属法院后才可适用。最后,受邀人处于协助地位,法院是调解实施主体。立法分析仅能揭示一面,而实践的变通性、非典型做法会模糊法院调解与案外调解之界限,甚至与党政协调会之类相混淆。前述材料可见,适用邀请调解不限于纠纷系属法院后,协助人介入也延伸至受理前。大多立案阶段的邀请调解已在时间维度超出法院调解范畴。在极端情形中,法院会采取“只要能解决问题而形式业已不是问题之关键”的态度来处理诉讼技术事宜。邀请调解的司法属性变得含糊,似乎更有张力,以致被更大范围地使用、发挥。

改革开放40年来是社会急剧转型时期,也是纠纷激增时期。显然,激活既有调解制度比改革诉讼体制更具吸引力。解纷压力是邀请调解得以摆脱僵尸状态的现实原因,此外还有深层因素。党的十六届四中全会提出构建和谐社会战略任务以降,“维稳”政治逻辑成了预防、解决纠纷的指导思想。当整合司法、非司法力量进行社会治理时,激活业已存在的制度比探索全新制度要方便得多。随着制度被激活、微调,遂出现运行方式扩张、协助主体扩张、制度功能扩张的现象。所谓运行方式扩张,即邀请调解制度不限于法院视审理需要而适用之,实践中所谓“协作”“联动”等方式则展示法院调解弥散化,或谓之司法权运行开放化。所谓协助调解主体扩张,即协助人不限于制定法规范的与当事人、案件有“一定联系”“特定关系”的组织及个人。所谓制度功能扩张,即制度运行不限于解决纷争,个案往往被赋予更多意义,如社会治理功能、政治性影响等。邀请调解性质变迁、运行方式扩张、协助主体扩张及制度功能扩张可概括为制度运行边界的模糊性。运行边界的模糊性是运行目的明确性的产物,而这种模糊性也便于实现、维系运行目的。制度运行边界的模糊性与运行目的的明确性之并存,恰是制度内涵与实践现状背离的表征。

(二) 委托调解:“新‘第三领域’说”批判

正如表达与实践之背离是分析邀请调解的切口,委托调解之核心学理问题亦在性质厘定。一种常见、时尚的表达是,委托调解是民事纠纷解决“第三领域”,系国家力量和民间力量共同介入的介于司法和非司法之间的一种民事纠纷解决机制[28]。本文称其为“新‘第三领域’说”,以区别于黄氏观点。学人们希以类似探讨对话西方学界“国家—市民社会”理论。

如黄氏提出“第三领域”那样,我们考察制度实践则可发现:①法院的确将部分案件委托人民调解等组织主持调解;②受托组织还涉及其他公权机关;③委托案件通常依司法解释及各地规范运行,部分案件有抛“烫手山芋”之嫌;④但凡具有一定影响的案件,受托组织或个人往往非一般调解组织、社会公众;⑤在第④种情形下,调解背后的支撑力量往往既非受托组织或个人,也非负有司法审查职能的法院,更多源于居上而下的有权机关;⑥在第⑤种情形下,调解运作往往偏离通常的调解构架及运作逻辑[29],呈现某种纠纷解决政治化倾向,从社会影响而非纠纷本身来选择解决策略、措施。

委托调解是作为国家权力代表的法院与作为社会力量代表的人民调解组织之互动?运用“国家—社会”框架须明确“国家是什么”与“社会在哪里”两个问题。实践中,不仅法院可代表国家权力,且有更多国家机关及载体参与其中,甚至在某些案件中直接取代法院之于委托调解的地位,支配解纷过程及结果。人民调解组织及其他组织、个人在委托调解中确实发挥了一定作用,但发挥最多作用的是人民调解组织。人民调解在多大程度上可作为社会力量代表?人民调解制度及其运行一直为政府力量所推动,故称“政府推动型人民调解”[30]。远山市诉调对接办公室的工作人员来自司法局,其身份、编制均属于司法行政部门,“返聘”人员也有体制背景,故作为社会力量参与法院调解的意蕴相对薄弱[3]。当下中国业已出现具有一定自治意蕴的人民调解实践,如“政府购买服务型”调解工作室[31-32]。新“第三领域”说忽略了“社会在哪里”,所谓“国家与社会之互动”在相当程度上系国家权力之统一行使及分工配合。

当然,不否认社会属性明显的调解组织受托调解,这是否构成有独立品格、独特属性的解纷领域?逻辑上这种二元互动构造可能存在,但可否构成一个区别于国家、社会的中间领域?对于社会属性极强的调解组织,调解运作遵循社会调解的结构与逻辑,其过程及结果须经司法审查,故部分调解内容受法院支配。这一具有双重属性的解纷活动很难说构成一个独立实体,其双重属性是两种解纷方式与权力支配领域的交叠,不具有独立于法院调解与社会调解的独特品质。这种叠加领域与“国家—社会”的联系恰似物件与影子的关系。

当代中国委托调解实践是一种斑驳、交杂的纠纷解决多元主义的体现,体现不尽相同的制度意蕴。委托调解的结构认知需注意两点:一是条文与实践之“另类”背离。与其说委托调解是在法院调解中引入社会力量,毋宁说是引入行政乃至党政力量。这形成了纠纷解决社会化与政治化的双重面向。二是法律实用道德主义的继续。调解主持者、参与者往往一方面强调某些被公开的原则、规范、政策,另一方面又采取利于平息纷争的一切手段与策略,即使与前者有出入,只要出入不是根本性或不至严重损及社会治理根基。这种偏离状态、实用道德主义将把委托调解引向何方,尚无确切答案,这也许是其相当长时间内不会被纳入诉讼立法的原由之一。不确定性背后还潜藏一个与司法权归属及运行攸关的问题。从权力配置视角,有学者将法院调解分为“权力独享型”“权力共享型”“权力分享型”调解[33]。委托调解可归入第三类。在集中型权力体制下,对这种模式保持谨慎自有其逻辑。相比邀请调解,委托调解的社会力量拥有更大主导空间。现行委托调解也是在阐释邀请调解时以司法解释形式创生的,这可视作司法扩张在规则创制层面的体现。委托调解透露出加大纠纷解决中的社会力量比重的信息,或许是司法制度建设的有益启示。

(三) 法院调解社会化的制度建设意义

其一,超越“审判—调解”结构性困境的制度性出路。现代民事司法体制确立以降,调解与审判的关系一直以来是一个核心问题。1980年代的调解政策是“着重进行调解”,但“绝不是说可以忽视判决的作用。那种为了追求调解结案的百分比,违背当事人自愿,搞强迫调解,或者久调不决的做法,同样是不对 的”[34]。至“调判结合”“调解优先”先后确立,有学者认为,作为两种运行逻辑截然不同的解纷方式,调解与审判在同一个程序中运行会导致诸多问题,这是同一审判结构中势必面临的内涵冲突,同时调解主体的社会化会与审判权行使主体发生冲突[35]。持论者看到了“审判—调解”的结构性困境,但法院调解社会化不会加重“调判结合”“调解优先”等政策可能导致的负面影响,通过调解主体的适度社会化,正好可以在一定程度上消解调、审的理论困境[36]。由于调、审的性质与内涵不同,集于同一主体反而不利于两种机制的运作。适当分离并通过程序予以衔接是一个选择项,社会化可能部分消减法院调解中审判权与调解权的过度集中。

其二,法院调解社会化:丰富纠纷解决体系路径之一。一个社会的纠纷解决机制由三大层面组成:公力救济、社会型救济与私力救济[37]。秩序维护与权利保障之关键在于各种解纷机制的正常运行及相互间的良性互动。法院调解属于公力救济,是司法救济结案方式之一;一般意义的调解属于社会型救济,具有一定的民间性、自治性,这体现在机构设置、人员配备、调解活动、合意达成及履行等环节。法院调解导入社会力量在很大程度上拉近了社会型救济与公力救济的距离,使整个社会的纠纷解决体系能更好运转。法院调解社会化中的公力救济与社会型救济之结合在一定程度上能缓和同一个审判结构中调解与审判的结构困境,对重新正名调解之纠纷解决属性有重要价值。就此而言,委托调解比邀请调解更能体现正名价值。不同于立法及主流观点,笔者认为,邀请调解不应成为法院调解社会化的主要方向,且法院调解社会化应坚持组织化、规范化但不一定专业化。

六、结语

我们既需认识法院调解社会化实践对审判理论、调解理论、纠纷解决机制的意义,也要警惕制度实践与现代司法特性及规律的张力。

(一) 警惕司法权旁落及法治虚无主义

无论将诉讼调解权视为审判权之一部分抑或将二者分离且视作不同性质的权力,当非司法力量介入法院调解时,均会引发司法权被分割的逻辑结论,在实践拉动下还可能导致司法权旁落。实践也证实了司法权被牵制的论断。在前述平沙市人身损害赔偿案件中,当事人家属找原办案法官问询,该法官声称“市人大……批复庭外调解,这不属于我们的事情”,另一位法官宣称“人大提出质询,到底是我们说了算还是人大说了算,如果人大说了算,要我们法院干啥子,……案子现在还未解决,叫人大去解决嘛!”如果不将法院的态度简单地视为受其他机关牵制之后的“牢骚”,也不将其想当然地视为“恼羞成怒”,这些言行明显体现出法院对司法权旁落的反应或担忧。除了极端个案,在通常的法院调解社会化中,司法权旁落的可能性也是“时隐时现”,尤其当某种强力将法院调解社会化作为某种政治活动之一部分时,不同程度的旁落难以避免,至少存在诱发的可能。一个相关问题是,司法权旁落不仅涉及司法权被分割、剥离等技术事宜,还关涉法治精神培育与法治秩序建构的根本性、法理性问题。调研显示,面对司法权旁落,法院并非全然消极、被动,会通过非程式化做法或某些“不作为”来缓和影响。当主体间围绕诉讼展开博弈时,程序法的形式主义精神难免被荡涤到某个不为人注目的角落。依纠纷解决之需要而随意取舍程序,是对程序法精神的最严重的背叛。

(二) 正视法院调解社会化的动力机制缺失

社会力量参与法院调解的动力何在?相关理论及制度是否包含一套常规化参与激励机制?若说司法是国家权力运行方式之一,司法程序是国家权力的一副可感观的面孔,故司法职业人员参与诉讼是源于个人属性与社会属性的结合,是一种生存需求与理想追求的契合,那么非司法机构及民众参与法院调解则缺乏常规化动力机制。这影响制度的长远、可持续运行。尽管参与司法可能给民众带来某种收益,如经济收益(补贴)、非经济性收益(声誉、面子、名望),但总体上是即时性、状况性激励,而非常规性激励,甚至缺乏预期性收益。理论上也没为参与动力提供充分解释。有学者认为,法院调解社会化旨在有效回应社会力量参与司法之正当诉求[38]。民众真的关心法院调解社会化?民众有此诉求?多大诉求?“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”[39]集体声讨、抗议、对抗、关注、评论等,不是出于对纠纷解决的权力存在某种主张或诉求,而是在乎处理结果是否契合社会道义、生活逻辑及充分维权。这些是民众对司法运行的诉求内容,但基本不关心司法权行使主体、运行方式、运行内容。所以,即使非司法力量介入司法,即使纠纷解决违反程序,民众也不会在意,至少这不是问题的关键。除非不合法的运行方式导致不满意的结果,人们才会以司法权运行方式不合法等作为争取有利结果的依据之一。民众对于司法权运行的诉求是利益导向,也是实体导向,更是结果导向。

纵然民众参与法院调解缺乏动力机制,但长期以来报道中的民众总是“络绎不绝”“前赴后继”地投入社会化事业。须警惕一种“群众的眼睛是雪亮的”“群众可以解决一切问题”的报道叙事。部分报道遵循一种叙事逻辑,一种政治性叙事:似乎邀请调解人一参与,案子立马解决,或经三五个来回,也终能大功告成。这些报道仅反映了事物的一个侧面。此外,报道似乎暗示司法、行政体系社会治理作用不足,这种言说甚至出现在疑难、重大、复杂纠纷中。这是一种误解,是司法报道的某种风格的“艺术化”“导向性”体现。调研显示,绝非社会力量一介入即“功德圆满”。可谓“报道是有力量的”!这种政治叙事在司法报道中出现,意味着需警惕制度运行与创新的政治化倾向,且应尽可能重视、突出制度运作之技术属性。

注释:

① 参见远山市调研笔录,2011年3月25日。除已公开的信息,文中地名、人名均作技术处理。

② 如南京市鼓楼、玄武两家法院出台的《关于协助调解、委托调解的实施办法》规定了协助调解案件类型;江宁与秦淮两家法院对交通肇事案件、老年案件协助调解予以规范。参见江苏省南京市鼓楼区人民法院课题组:《南京地区委托调解、协助调解制度运行之调查报告》,载《人民司法》2007年第1期。

③ 在连云港中院起草的《关于在民事审判中进一步做好委托调解和邀请协助调解工作的若干意见》中,协助调解案件范围为婚姻家庭和继承、人身损害赔偿、宅基地和相邻关系、道路交通事故、劳动争议、消费者权益等。参见《联合制定〈委托和邀请协助调解工作意见〉连云港中院与五部门对接“诉调对接”》,载《江苏经济报》2006年8月9日第B1版。

④ 远山市诉调对接办公室:“‘诉调对接’典型案例一:王某与于某不当得利纠纷案”,2009年7月25日。

⑤ 远山市诉调对接办公室:“‘诉调对接’典型案例五:王某与黄某劳务合同纠纷案”,2010年4月8日。

⑥ 根据2009、2010年远山市诉调对接办公室《案件受理登记表》制作,案件类型划分亦源自登记表。

⑦ 远山市调研笔录,2010年3月23日。

⑧ 四川省高级人民法院[编]:《四川法院“大调解”典型案例》,成都:四川省高级人民法院印,2009年10月,第267-268页。

⑨ 重庆调研笔录,2011年11月15日。

⑩ 肯定者如陈慰星:《法院调解‘内卷化’与调解资源外部植入——以Q 市两级法院人大代表协助诉讼调解实践为例》,载《现代法学》2013年第3期。异议者如陈斯彬:《人大代表不适合参与纠纷解决——以泉州市为中心的考察》,载《法学》2011年第4期;许少波:《社会转型的司法还是司法变革的政策——人大代表协助诉讼调解实践的考察》,载《法学评论》2011年第4期。

[1] 曾令健. 实践主义法学研究范式[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2018(4): 37−53.

[2] 江苏省南京市鼓楼区人民法院课题组. 南京地区委托调解、协助调解制度运行之调查报告[J]. 人民司法, 2007(1): 62−68.

[3] 曾令健. 社会变迁中的“大调解”——政府推动型人民调解的个案考察[C]// 周赟. 厦门大学法律评论: 第二十一辑. 厦门: 厦门大学出版社, 2013: 359−380.

[4] 张秀玲, 柴守峰. 桐乡聘请“协助调解员”胶州培训人民调解员[N]. 人民法院报, 2005−11−01(3).

[5] 王宝军, 田建忠. 崇福法庭首创协助调解员制度[N]. 嘉兴日报, 2005−10−27(2).

[6] 晏祥龙, 刘成军. 宿迁“协助调解人”一季度调案超千件[N]. 江苏法制报, 2006−05−11(A).

[7] 晏祥龙, 刘成军. 宿迁法院设立“协助调解人”制度: 案结事了促和谐[N]. 江苏经济报, 2006−05−17(B1).

[8] 陈东升. 温岭法院法治理念教育注重实效[N]. 法制日报, 2006−12−22(2).

[9] 叶长杉. 温岭法院推行协助调解员制度[N]. 台州日报, 2006−08−21(1).

[10] 郑春笋. 德州邀请五部门协助调解[N]. 人民法院报, 2007−05−22(2).

[11] 李浩. 法院协助调解机制研究[J]. 法律科学, 2009(4): 62−70.

[12] 罗祖岷, 石智勇. 高新法院对委托工会组织或特邀调解员调解劳动纠纷案件效果不明显的情况分析[EB/OL]. (2011−11−25)[2016-10-19]. http://cdfy.chinacourt.org/public/de tail. php?id=11953.

[13] CHEN F. Between the state and labor: The conflict of chinese trade unions’ double identity in market reform[J]. The China Quarterly, 2003(176): 1006−1028.

[14] CHEN F. Trade unions and the quadripartite interactions in strike settlement in China[J]. The China Quarterly, 2010(201): 104−124.

[15] CHEN F. Union power in china: Source, operation, and constraints[J]. Modern China, 2009(6): 662−689.

[16] 盛茂, 李进. 联合制定《委托和邀请协助调解工作意见》连云港中院与五部门对接“诉调对接”[N]. 江苏经济报, 2006−08−09(B1).

[17] 东莞市中级人民法院. 郑鄂院长对东莞中院协助省法院调解31宗劳动争议再审案给予高度评价[EB/OL].(2011−10−17) [2016-10-19].http://www.dgcourt.gov.cn/news/xilan.asp?id=218 .

[18] 黄武, 洪三河. 遂溪县领导积极协助调解 17年土地纠纷圆满解决[N]. 湛江日报, 2010−02−11(A4).

[19] 林耀华. 金翼: 中国家族制度的社会学研究[M]. 庄孔韶, 林宗成, 译. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2008: 221.

[20] 童明强, 王先富. 活跃在温岭的协助调解员[J]. 中国审判, 2009(2): 30.

[21] 李松, 黄洁. 北京一中院与律协首度签订协助调解协议代理律师可主持民事和解[N]. 法制日报, 2009−10−16(5).

[22] 何靖. 引入社会力量协助调解值得推广[N]. 人民法院报, 2011−03−09(6).

[23] 蔡宗谋. 泉州法院邀请代表协助调解效果明显[N]. 人民法院报, 2009−05−22(7).

[24] 李浩. 委托调解若干问题研究——对四个基层人民法院委托调解的初步考察[J]. 法商研究, 2008(1): 133−140.

[25] 何琼珂. 委托调解: 纠纷化解驶上“快车道”[N]. 解放日报, 2010−06−10(13).

[26] 周轩千. 国内首起涉外商事案件经委托调解成功[N]. 上海金融报, 2010−06−11(A4).

[27] 刘顺斌, 厉武成. 变“单打独斗”为“协同作战”——山东省五莲县法院委托调解工作侧记[N]. 人民法院报, 2010−10−13(4).

[28] 徐胜萍. 民事纠纷解决的第三领域——法院委托调解[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2010(1): 13−16.

[29] 曾令健. 承继•契合•沟通——结构主义视角下的人民调解[J].当代法学, 2009(6): 147−156.

[30] 曾令健. 政府推动型人民调解的意涵变迁(1931—2010) ——法学研究的历史社会学进路[C]// 周赟. 厦门大学法律评论: 第二十七辑. 厦门: 厦门大学出版社, 2016: 1−16.

[31] 范愉. 社会转型中的人民调解制度——以上海市长宁区人民调解组织改革的经验为视点[J]. 中国司法, 2004(10): 55−62.

[32] 胡洁人. 使和谐社区运作起来: 当代上海社区冲突解决研 究[D]. 香港: 香港中文大学, 2009: 80−91.

[33] 刘加良. 民事诉讼调解模式研究[J]. 法学家, 2011(2): 167−175.

[34] 常怡. 民事诉讼法学研究[M]. 北京: 法律出版社, 2010: 22.

[35] 杨秀清. 反思法院调解主体的社会化[J]. 社会科学论坛, 2008(2): 39−42.

[36] 范愉. “当判则判”与“调判结合”——基于实务和操作层面的分析[J]. 法制与社会发展, 2011(6): 49−56.

[37] 徐昕. 论私力救济[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2005: 123−124.

[38] 刘加良. 民事诉讼调解社会化的根据、原则与限度[J]. 法律科学, 2011(3): 151−159.

[39] 卡尔•马克思. 第六届莱茵省议会的辩论[C]// 马克思恩格斯全集:第1卷. 北京: 人民出版社, 1956: 82.

Socialization of judicial mediation: Practical evaluation and academic reflection

ZENG Lingjian

(Institute for Law Application Study of the Supreme People’s Court, SWUPL, Chongqing 401120, China)

Court-assisted mediation and Court-entrusted mediation are the two main forms of judicial mediation socialization in contemporary China. The former refers to inviting in the social forces, and the latter sending out the cases. The practice of socializing judicial mediation has achieved some effects, but there are still many academic, legal, social and political issues that need to be reflected on and responded to. Court-assisted mediation shows the deviation between system expression and judicial practice. One of the important representations is the coexistence of specified operational purpose and fuzzy operational boundary. The practice of court-entrusted mediation embodies the pluralism of the variegated and mixed settlement of disputes, which hence does not constitute the field of dispute resolution with independent character and unique attribute. The practice of court-entrusted mediation reveals that increasing the proportion of social forces in dispute resolution is beneficial to the construction of judicial system. We should not only recognize the significance of the practice of socialization of judicial mediation in transcending the structural dilemma of "trial-mediation" and developing dispute resolution mechanism, but also be alert to the tension between it and the characteristics and laws of modern justice.

court-assisted mediation; court-entrusted mediation; dispute resolution; pluralism

2018−10−17;

2019−02−07

国家社科基金西部项目“合作主义视野中城镇基层纠纷解决实证研究”(13XFX015);西南政法大学资助项目“实体与程序双重视角下股权执行的疑难问题研究”(2018XZZD-06)

曾令健(1981—),男,四川广安人,法学博士,西南政法大学最高人民法院应用法学研究基地研究员,西南政法大学人民法庭研究中心研究员,主要研究方向:纠纷解决、司法跨学科研究、民事裁判学,联系邮箱:ulj-wycwvfp@163.com

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.005

D916.2

A

1672-3104(2019)03−0034−13

[编辑: 苏慧]