社区词的研究分期、研究视角及其在词汇学中的定位

2019-06-11田静苏新春

田静,苏新春,2

社区词的研究分期、研究视角及其在词汇学中的定位

田静1,苏新春1,2

(1. 厦门大学人文学院,福建厦门,361005; 2. 厦门大学嘉庚学院,福建漳州,363105)

通过整理社区词概念提出至今25年来的理论与应用研究的成果,对社区词研究进行了分期与研究视角的归纳。以1993年“社区词”概念首次提出、2011年“社区词”收入《语言学名词》为时间节点,将社区词研究分为在新词研讨中提出社区词概念、社区词理论的建构与社区词研究的拓展三个阶段,将三个研究阶段中的研究视角归纳为普通话标准视角和大华语标准视角两种,在此基础上分别讨论了社区词在现代汉语词汇来源系统与大华语词汇系统中的定位,并提出了新阶段社区词有待继续研究解决的问题。

社区词;研究分期;研究视角;大华语;词汇学

一、引言

1993年12月,田小琳在香港国际语文教育研讨会上发表论文《现代汉语词汇的特点》[1],首次提出了“社区词”的概念。2001年,邵敬敏主编的《现代汉语通论》第一次把“社区词语”概念引入教材,和古代词语、方言词语、行业词语、外来词语、新造词语并举,作为现代汉语词汇系统的来源之一[2](135)。2011年,全国科学技术名词审定委员会公布《语言学名词》[3](81),其中词汇卷收录了由苏新春推荐并执笔撰写的社区词词条,社区词由此正式确立了其标准术语的地位。

社区词概念自提出至今25年来,得到了汉语学术界的高度认同。除了提出者本人田小琳的持续贡献,还不断有学者加入社区词研究的队伍,从社区词的概念阐释、层次体系、来源与构成、社会区域与国别比较等方面对社区词的理论进行了扩展和加深。社区词的应用研究也成果颇丰,主要集中于对华语区社区词的整理,相关的集成性成果除《香港社区词词典》(2009)外,还有《时代新加坡特有词语词典》(1999)、《泰国华语特有词语例释》(2007)、《全球华语词典》(2010)、《全球华语新词语词典》(2010)、《两岸差异词词典》(2014)、《全球华语大词典》(2016)等。

通过整理25年来社区词理论与应用研究的成果,我们将社区词的研究梳理出三个研究阶段,归纳为两种研究视角,并在具体分析各阶段特征、各研究视角的基础上进一步探讨社区词这一术语在词汇学中的定位。

二、社区词的研究分期

根据社区词研究的外部环境、学科背景与研究重点,我们将社区词的研究划分为三个阶段:从新词研讨中提出社区词概念的阶段、社区词理论的建构阶段与社区词研究的拓展阶段。

(一) 从新词研讨中提出社区词概念的阶段(20世纪80年代—1993年12月)

20世纪70年代末,在世界性新技术革命浪潮澎湃与国内改革开放顺利推行的大背景下出现了新中国成立后第一次移民潮,这为现代海外华人社区的形成、社区词概念被提出并引发关注奠定了基础;另外,新事物、新观念、新现象层出不穷,带来了80年代以来现代汉语词汇系统的显著变化:新词语大量产生,各类词语频繁“借用”与“移用”[4],这又为发现社区词创造了条件。

新词语在80年代开始引起了汉语学界的广泛关注。为解释层出叠见的新词语,1984年,《辞书研究》杂志增设《新词新义小集》专栏;1986年,《语文建设》杂志特辟《新词新义新用法》栏目。体现在专题论文数量上,根据苏新春主编《二十世纪汉语词汇学著作提要:论文索引》中的整理统计,以新词语研究为主题的期刊论文在1949年至1980年间仅有6篇,而1980年至1993年的十余年间,相关研究论文数量已达85篇[5](324-336)。

在这一时期新词语的研究中,港台词语与普通话词语的互动及对比研究开始引起学界的重视,胡士云(1989)、徐幼军(1989)、郑启五(1989)、李振杰(1990)、田小琳(1990)、李明(1992)、林文金(1992)、严奉强(1992)、王健伦等(1992)或关注到了不同社会区域(以下简称“社区”)间词语的互相借用,或在对比中发现为某一社区独有的词语往往能够直接反映该社区的政治、经济、文化和社会的实际情况。与此同时,在论及新词语①来源时,已有不少学者开始关注新词中吸收自港澳台词语的成分。季恒铨(1989)指出“发廊(发屋)、摊档、炒鱿鱼、挂靴、做爱”等词来自台湾、港澳等地,经由广东等沿海开放省市进入内地被普通话作为新词吸收[6];杨露(1989)论及新词语的来源分类时,在外来词的引进一项中括号加注“包括台港词汇”[7]。梁兵(1990)发现部分广东方言词语、港台词语(如“酒吧、净化、大酬宾、牛仔裤、消费者协会”等)通过影视、广告等不断涌入内地社会生活,以新词语的身份被内地人广泛采用[8]。但这一时期在新词来源归类时,这种来自另一社区的词往往没被纳入来源中,或被含糊地归入外来词或方言词一类。

田小琳于1985年11月从北京到香港定居,在读报中发现了“金鱼缸、鳄鱼潭、大闸蟹、丁屋、草根阶层、问题少女、沙滩老鼠”等内地不用,或虽使用同一词形但表义不同的香港社会独特的词语,这些词语对她来讲是新词语;1986年初,田小琳受邀为香港高级公务员班开设词汇课程,发现香港人不懂内地流行的一些词语,特别是政治、经济类的特有词语,她授课中讲到的“退休、转业、下海、大锅饭、四套班子”等词对于听课的香港人来讲也是新词语。她发现这些新词由不同社会背景产生,体现了社会区域特色反映在词汇上的差异,以一个语言学工作者的敏感预见了香港回归后将大量产生此类新词,部分体现香港社会区域特色的原有和新造的词语会随着香港与内地交流频密而不断被普通话作为新词借入、吸收,并推理出澳门、台湾地区以及世界各地的华人社区也存在类似的现象。由此,田小琳在第四届(1987)、第五届(1989)中国语言学会学术年会时分别提交会议论文《香港流通的词和社会生活》《香港词汇面面观》,从社会语言学的角度对香港本地词汇和社会的关系进行了探讨,列举出一系列可以反映香港地区特有事物、概念的词,并于1993年12月在香港国际语文教育研讨会上提出了“社区词”的概念,圈定了这类由社会背景差异而产生的词语,也补充了一种现代汉语词汇的来源。

后有学者论及社区词时提到“社区词”的概念是在方言词的议论中被提出来的,我们认为这种说法并不妥当,综观社区词概念的提出背景,说它是在新词语的讨论中被提出来的更为合适,因此我们把这一阶段称之为“从新词研讨中提出社区词概念的阶段”。

(二) 社区词理论的建构阶段(1993年12月—2011年5月)

社区词概念提出以来,汉语学界对这一特有词语现象的关注仍在继续,2001年,“社区词”概念被收入现代汉语教材,2011年5月,“社区词”作为词汇学术语收入《语言学名词》,我们把社区词入典作为这一研究阶段的时间止点。因为这标志着社区词语言学标准术语地位的正式确立,肯定了社区词这一名称在同类概念中的科学性以及社区词理论发展的成熟度。在这一阶段,相关研究可归为三类:特色华语词汇的区域与国别(比较)研究、社区词理论研究、社区词词典及相关词典的编纂与应用研究。

这一时期特色华语词汇的区域与国别(比较)研究涉及的社区已明显拓宽,不再局限于海峡两岸暨香港、澳门,还将海外的新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚华人社区纳入词汇及词汇对比研究的视野。著文论述的学者有汤志祥(1995,2003,2005),苏金智(1995),程祥徽(1996),郑定欧(1996,1999),周清海、萧国政(1999),郭熙(2002),汪惠迪(2004,2004),周清海(2002),苏新春(2003),贾益民、许迎春(2005),刘文辉、宗世海(2006),徐复岭(2008)等。对于存在于不同社会区域的独具特色的词语,部分学者认同田小琳“社区词”的提法,有的则提出了“文化词”(郑定欧,1996),“地区词”(汪惠迪,2002),“区域词语”(汤志祥,2003),“华语区域特有词语”(汤志祥,2005)等其他名称。

同一时期的社区词理论研究主要指田小琳对社区词概念的继续阐述和逐步完善。田小琳在《社区词》(1996)一文中,从社区词的内涵、与方言词和新造词等的关系、定位、构词方式,不同社区来源的社区词情况以及社区词间的交流与吸收等几方面讨论了社区词的特点;在《由社区词谈现代汉语词汇的规范》(1998)中,谈到“社区词”不宜改称“文化词”,与“新词”分属不同概念,社区词对应的社区不应有大小之分;在《社区词与中文词汇规范之研究》(2002)中重点阐述了社区词这一提法的来源与依据,说明香港社区词同样可以作为现代汉语词汇来源进入规范词汇;在《香港社区词研究》(2004)中进一步深化了对社区词定义、来源、构词特点及其与外来词、粤方言词的界定等内容的研究,提出了香港社区词存在广义与狭义之分;在《规范词语、社区词语、方言词语》(2007)一文中,从词语的流通范围、背景来源和构词成分等方面分析了三者之间的异同;在《论社区词的地位》(2010)中,阐明了社区词在现代汉语词汇架构中的地位及社区词在现代汉语词汇研究中的地位。

与理论完善同步进行的是社区词(或地区词,华人社区特有词语)的搜集与整理工作,体现了学界对这一特有词语现象研究价值的认可。在此期间,田小琳、汪惠迪、郭熙、周清海、史有为等11位学者发起“华语桥”工程,呼吁对各个华人社区进行社区词的调查研究,以服务于编写各个地区(社区)的地区(社区)词词典,并作为将来编写全球华语词典的基础。这一阶段社区词的集成性成果以田小琳主编的《香港社区词词典》(2009)为代表,除此之外,相关成果还有《时代新加坡特有词语词典》(1999)、《泰国华语特有词语例释》(2007)、《全球华语新词语词典》(2010)、《全球华语词典》(2010)等。

从这一时期的研究内容可以看出,社区词研究已经由关注词汇现象的阶段转入了词汇学理论研究的阶段。一方面,社区词概念的内涵、外延及其在现代汉语词汇架构中的地位在与其他同指、近指或同类、同位概念的辩论中逐渐清晰明确,并取得了标准术语的地位;另一方面,社区词的理论研究提出了语料搜集与整理的要求,而越来越多社区词(或地区词、华语地区新词)词典的出版又为社区词理论的进一步研究提供了语料与依据。

(三) 社区词研究的拓展阶段(2011年5月至今)

社区词作为标准术语的地位确立以来,其研究呈现出研究范围不断拓宽、研究内容纵深发展的趋势。研究范围不断拓宽,是因为“大华语”时代的到来、“新华语观”的形成对大华语(包括各华语变体)的语音、词汇、语法及应用方面的研究提出了新的要求,而社区词正是大华语词汇中最有特色的一部分;研究内容纵深发展,则得益于已有的社区词研究与整理的成果,已有成果为这一阶段的研究提供了理论基础、多维研究视角以及较为规范的语料。

进入21世纪以来,不断有学者以全球华人的视角关注现代汉语与华语的相互吸收与融合,由此产生了“全球华人共同语”的概念。吴英成(2003)探讨了“全球华语”的崛起及其所面对的挑战[9]。陆俭明(2005)大力提倡“大华语”[10]。郭熙指出,“华语是全世界华人的交际工具”这一命题的提出及华语研究有助于“科学认识各地华语的关系、加深对各地华语现象的认识、促进华人世界的沟通、强化世界华人的认同”[11]。李宇明将“大华语”概念定义为“以普通话‘国语’为基础的全世界华人的共同语”[12]。刁晏斌在2012年首次提出了“全球华语学”的概念[13],后又对“全球华语学”成立的历史条件、研究对象、理论与方法、研究队伍等方面进行了详细阐述[14]。“大华语”概念的日臻完善标志着“大华语”时代的到来和“新华语观”②的形成,促使学界从宏观角度思考全球的华语问题。从词汇搜集与整理的角度来看,这一阶段积累了大量来自不同华语社区的词汇资料,以李行健主编的《两岸常用词典》(2012)、李宇明主编的《全球华语大词典》(2016)为代表。

从社区词理论与应用研究的角度看,这一阶段的研究可分为两类:一类为基于社区词语料的理论阐释与描写、对比、分析,另一类为社区词相关词典的编纂研究。前一类包括梳理社区词系统层次的《华语社区词的典型性及其鉴定标准》(邵敬敏、刘宗保,2011),分别从宏观和微观角度剖析社区词构成特点的《香港社区词的造词法研究》(孙银新,2015),《香港社区词的构词词素研究》(孙银新,2016),基于《香港社区词词典》的《香港社区词与当代汉语流通词汇交集研究》(盛玉麒,2012),基于《两岸常用词词典》的《台湾社区词在大陆使用情况之考察》(邹贞,2014),基于《全球华语词典》的《新加坡华语特有词汇研究——以〈全球华语词典〉中的动素词语为例》(白水振、曾常红,2015),以及基于《全球华语大词典》的《东南亚特色华语词汇的区域和国别比较研究》(宋飞,2016)等。后一类包括李行健、仇志群《两岸词典中差异词的界定及其处理——两岸合编语文词典中的新问题》(2012),李行健、仇志群《汉语文词典编纂的新课题——两岸合编语文词典的一些感受》(2012),刘晓梅《〈全球华语词典〉处理区域异同的成功与不足》(2013),刁晏斌《关于华语词典编纂问题的几点思考——读〈全球华语词典〉札记》(2014),李行健《探索两岸词汇差异,促进相互交流》(2016)等。

相较于社区词的提出与理论建构阶段,这一阶段的社区词研究成果最为丰富多样,在2015年的中国辞书学会第八届中青年辞书工作者学术研讨会中,“社区词和汉语新词研究”也被设置为主要议题之一,这体现了社区词研究与新的时代背景(“大华语”背景)、学科背景(“全球华语学”学科背景)的适应性及其较大的研究价值与研究潜力。

三、不同研究视角下社区词的定位

通过梳理社区词的研究分期,我们发现,在不同研究阶段,社区词的研究视角也在发生变化:在社区词的提出阶段和理论建构阶段,绝大多数研究是以普通话词汇为标准,分析与论述多围绕与普通话词汇的对比展开,而在社区词研究的拓展阶段,在大华语观的指导下,部分研究已经开始呈现出面向整个大华语圈的趋势,针对某一华语区或多个华语区词汇状态的描写性研究增多。文章将前一种研究视角称为普通话标准视角,后一种称为大华语标准视角。在不同的研究阶段、不同的研究视角下,社区词指称的范围与其在现代汉语词汇系统和大华语词汇系统中的具体定位也有区别。以下将分别论述。

(一) 普通话标准视角下社区词的定位

何谓普通话标准视角?即以普通话词汇为规范、标准,或者参照。该类研究在分析某社会区域的社区词时,多会与普通话词汇相对照,考察的内容或是普通话词汇里完全没有的,或是与普通话词汇存在同形异义、异形同义以及同形同义异用关系的,且关注到了普通话词汇对部分社区词的吸收,认为研究社区词对于丰富现代汉语词汇、完善现代汉语词汇的框架具有重要价值。

在普通话标准视角下,“社区词”这一整体概念实际上被分割为两部分,一部分为内地社区词,另一部分为其他社会区域社区词(下称“其他社区词”)。内地社区词属于规范词汇的一部分,很少被单独拿出来作为研究对象并与其他社区词进行对比,而其他社区词则被视为现代汉语词汇系统外部的成分,与其对比的对象往往是整个现代汉语词汇系统中的词。在确定现代汉语词汇架构中的社区词的定位时,有必要将这两类分开讨论。我们在邵敬敏“现代汉语词汇来源系统”分类框架的基础上进行了部分调整,将内地社区词和其他社区词在现代汉语词汇来源系统时间、空间两个维度中所处的位置标示如图1、图2所示。

图1 现代汉语词汇来源系统——时间维度③

图2 现代汉语词汇来源系统——空间维度③

图1的时间维度仅指第一层“传承词—历史词—新词”的划分。传承词指从古代、近代汉语词汇中流传下来而为现代汉语词汇所承接的词,是现代汉语词汇的核心部分。历史词指称历史上曾经存在过或流传过而现在已经不存在或不流传的事物、现象和观念的词语,如古代汉语中的词、“文化大革命”时期的旧词语等。新词是为了指称新事物、新现象、新概念、新观念而创造出来的或从外语、方言等现代汉语词汇系统外的成分中直接借入的词。图中箭头标示了各部分社区词在时间维度的现代汉语词汇来源系统中的位置:①内地社区词主要分布于历史词与新词中,如历史词中的“文革”旧词语“红小兵”“红孩子”“走资派”“批斗”等;又如为指称中国内地改革开放以来在政治、经济、文化和思想等领域产生的新事物、新概念和新现象而新造的“三个代表”“下岗”“扩张”“菜篮子工程”等,这些词体现了内地社会区域特色。②其他社区词为新词中新借词的后备军,改革开放后随着内地与港澳台地区、海外华人社区的互动增多,部分可以填补词汇空位、符合普通话词汇规范的社区词被作为新词吸纳入现代汉语词汇系统,如借自泰国(华语)社区的“鱼露”“高脚屋”,借自我国香港社区的“影帝”“牛市”等。

图2空间维度中,首先根据词语是否发生所属词汇系统空间上的位移划分为自源词和借入词两类。其中,自源词指产生并使用于现代汉语词汇系统中的词。它们从产生时间上来说或新或旧(包括传承词、历史词和新词),从使用范围上来说或大或小(包括通用词和行业词,部分通用词和行业词还通过术语化和术语泛化改变了它们在词汇系统内部的相对位置),但无论产生时间早晚、使用范围大小的变化,这些词从产生起便在现代汉语词汇系统范围之内。与之相对,借入词指来源于其他词汇系统中的词,这里的其他词汇系统主要包括外语词汇系统、汉语方言词汇系统,以及我国港、澳、台地区以及新加坡、马来西亚、泰国等地华人社区各自的汉语(“国语”/华语)词汇系统。图中箭头标示了各部分社区词在空间维度的现代汉语词汇来源系统中的位置:①内地社区词主要分布于自源词中,也包含部分借入的外来词和方言词;②其他社区词应作为与“外来词”“方言词”并举的借入词来源之一,因这里是直接对应而非被包含的关系,所以用双向箭头标示。

作为来源分类中外来词、方言词的同位概念,社区词(这里指“其他社区词”)不应与二者有重合之处。但我国香港、澳门地处粤方言区,分别有过英国和葡萄牙的殖民历史,在回归后分别实施“两文三语”和“三文四语”的语言政策,而台湾地区使用的方言主要包括闽南语、客家话等,其有过日据历史,语言方面受日语影响较大,这就造成这三个社会区域内使用的词汇不可避免地带有外语和方言影响的印记。这种特有的语言背景必然会造就一定数量的特有词汇,而根据社区词的定义来讲,这些特有词汇应属于社区词的范畴。同理,海外华语社区也存在类似的现象,社区词在概念上和方言词、外来词部分交叉。关于这些交叉重合的部分,田小琳指出社区词来源中可以有方言词或外来词,应排除方言区通用方言词的部分[15],邵敬敏将其称作“准社区词”,并提出了鉴定标准[16]。这里需要补充的是,现代汉语词汇中的一些外来词并非直接借自外语,而是经由港澳台引入的,如借自香港的“巴士”(英语外来词),借自台湾的“料理”(日语外来词),这些词在香港、台湾各自的词汇系统中属于外来词,但是在现代汉语词汇来源系统中,应属于社区词。

现代汉语词汇系统和除内地外的各个华语社区的词汇系统是相对独立的,“社区词”往往不用于自指本词汇系统内的词,只在明确借词来源或进行词汇对比时提及。例如:

A. 内地:鸟巢、高考移民、双规、作女、好莱坞、奇异果、四旧、样板戏

B. 香港:孖宝、、、摩啰差、荷里活、TVB、枢密院令、蓝灯笼④

C. 泰国:、、梳、祂、邮差、座山、、⑤

A组的8个词属于内地社区词,但这是相对于其他社区而言的,它们在现代汉语词汇系统中各有自己的定位:“鸟巢”指国家体育场,为新事物,“高考移民”为新现象,“双规”是内地纪律检查方面的一种组织措施和调查手段,三者都属于新词语;“作女”也是新造词,其构词语素“作”来自吴方言;“好莱坞”“奇异果”为外来词,前者为音译,后者为音译加意译;“四旧”“样板戏”则为“文革”时期的旧词语。B组的8个词在普通话标准视角下属于域内社区词/香港社区词,它们在香港的华语词汇系统中各有定位:“孖宝”在粤方言中指“双胞胎”,但该词在香港用来指赛马投注的一种方式,借用了方言词的词形,又在原有词义上进行引申,以指称香港特有的现象;“发烧友”“自由行”为新造词;“摩啰差”中的“摩啰”为印巴语音译语素,“差”则为文言语素,指印巴籍警察,也代称侨居香港的印巴人士;“荷里活”为音译外来词,和普通话的“好莱坞”属于一个词的不同译名;“TVB”为香港电视广播有限公司英文名称的字母缩写,为字母词;“枢密院令”为历史词,指英国占领香港后,英国枢密院就香港事务给香港总督的指令;“蓝灯笼”为香港三合会黑社会用语,属于黑话。C组的8个词在普通话标准视角下属于域外社区词/泰国(华语)社区词,它们在泰国的华语词汇系统中也各有定位:“鱼露”“人妖表演”为新造词;“梳”“衪”“邮差”均为传承词,其中“梳”在使用时增加了量词的用法(一~香蕉),“衪”“邮差”在现代汉语词汇系统中分别属于文言词和历史词,已不再使用;“座山”为方言词(来自广东潮汕),但在广东潮汕一带已不再使用;“沙笼”“宋干节”为外来词,“沙笼”音译自马来语saron,“宋干节”为音译加意译(“宋干”音译自泰语สงกรานต์)。B、C两组的16个词,不管它们在各自的词汇系统中定位如何,在普通话标准视角下,它们都统一归为社区词;其中加下划线的“自由行”等7个词随着社区之间的互动已经进入了普通话的一般词汇。我们可以把这类词仿照其同位概念“方源词”的称法称作“社区源词”,或者具体称为“香港社区源词”和“泰国社区源词”,以区别于未进入普通话词汇系统的社区词⑥。

(二) 大华语标准视角下社区词的定位

前文在论述社区词研究的拓展阶段时,谈到了当前的大华语时代背景。大华语标准视角,即与这种时代背景相调和的全球华语视角,将海内外各地区都看作是大华语的变体⑦。

在《大华语:全球华人的共同语》一文中,李宇明指出大华语的研究还处在“观念萌生、资料搜集”的初始阶段,并提出了一系列全球华语视角下的新的研究课题,如:大华语的总体面貌;大华语及各华语变体的语音、词汇、语法及应用方面有哪些特点?如何划分华语社区?如何看待华语变体?如何协调各华语社区间的语言政策、语言教育和语言研究?……[17]这些课题均可从且必须从大华语构成的基本单位之一——大华语词汇的角度入手进行描写与分析,而社区词又是不同华语社区词汇中最有特色的一部分,因此,在大华语时代背景下,有必要在新华语观的统领下,以大华语标准视角进行社区词的研究。

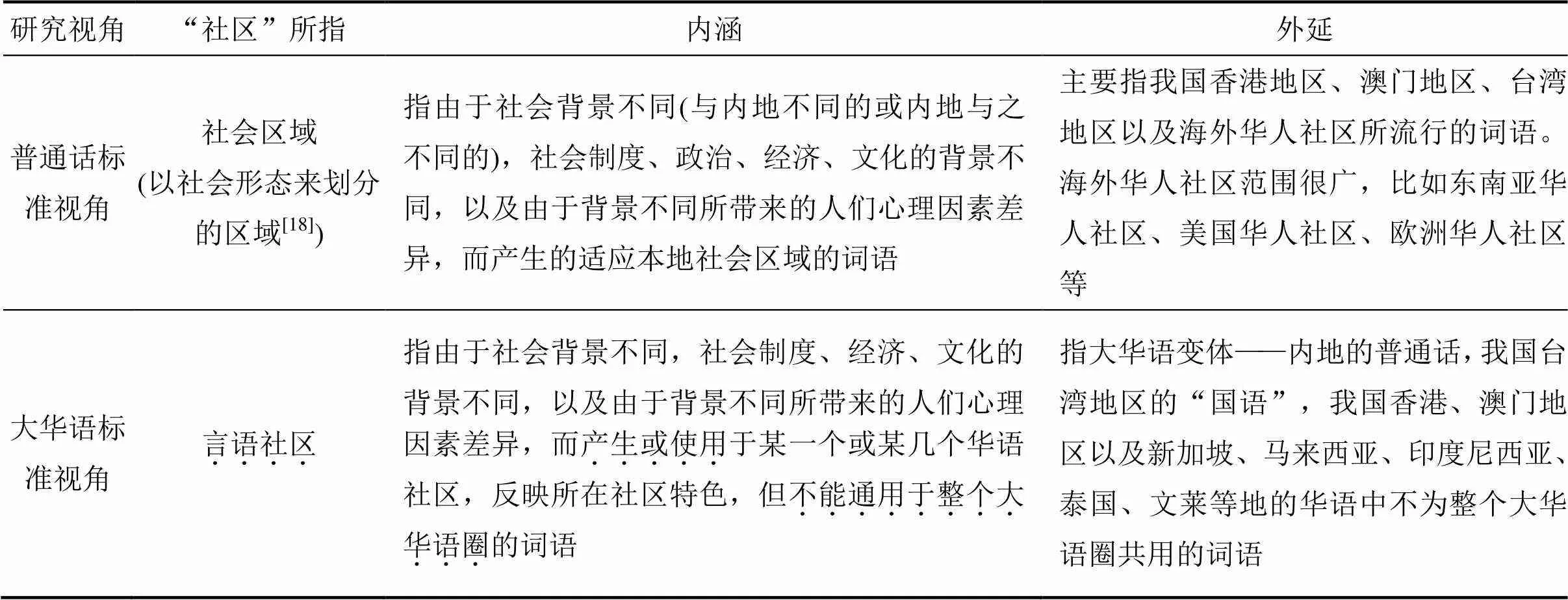

视角不同,社区词的内涵和外延也应有所调整。我们定义了大华语标准视角下的“社区词”概念,并将其与普通话标准视角下的定义要素(田小琳的定义)进行了对比(见表1)。

表1中加着重号的三处需要逐一说明。第一,在大华语标准视角下,社区词中的“社区”有了更为合适的、明确的对应概念——言语社区。徐大明提出“言语社区理论”,并将言语社区要素归纳为“人口、地域、互动、认同和设施”[19]。杨晓黎认为确定言语社区的三个基本要素应为“可以大体圈定的区域、相对稳定而适量的人群以及由区域群体成员共同认可并使用的语言变体”[20]。根据言语社区理论,一个言语社区不一定就对应一种语言,而一个历史悠久的或典型的言语社区一般都有一种标志性的语言。从徐大明和杨晓黎的言语社区判定要素来看,以全球华人社区为基础的各个华语社区,属于典型的言语社区。社区词即为脱胎于大华语各个言语社区的特有词汇,不同的言语社区特征造就了不同的社区词,而通过研究社区词,又可以了解大华语各个言语社区的构成要素特征,由此可以看出,社区词的研究既属于词汇学研究,又属于社会语言学研究,同时还将贡献于“全球华语学”的研究。

第二,社区词应是“产生或使用”于某一言语社区的,补充上“使用”,是因为大华语标准视角是一个共时的视角。以海外华语社区为例,某一社区正在使用的特有词语中,有的是方言词,这些方言词并不产生于该社区,因其与来源方言区的这些词的意义发生变化(增加了新的义项,或旧词指称新义)或其来源方言区已不再使用这些词,成为特有词;有的是文言词,这些文言词也并不产生于该社区,但因为域内华语社区不再使用这些词而成为特有词。如果只谈“产生”,从词源角度限定社区词,就会丢掉这些有特色的部分。在华语社区中,特别是海外华语社区中,考察这些社区新产生词语的同时,兼顾有特色的方言词、外来词、文言词、历史词等,可以帮助我们全面了解各个华语社区的构成要素特征即社区词产生的社会背景,从而有助于进一步研究社区词的生成机制。

表1 两种研究视角下的社区词定义要素对比

第三,用“不能通用于整个大华语圈”而非“特有/独有”来限定社区词,是因为考虑到了各个华语社区之间的互动。周清海指出,各华语区之间(特别是我国港澳地区和新加坡、马来西亚)的政治制度比较接近,交往比较多,彼此之间语言的相互影响也就比较大。华语区的华人又大多操南方方言,华语就不可避免地受到南方方言的影响,因此各地华语之间也就具有相当多的共同性[21]。并且随着改革开放的顺利推进,中国内地和其他各华语社区的接触增多,关系更加紧密,“逐渐融合几乎是不可避免的”[21]。这种各地华语的共同性和融合的趋势在华语词汇中表现为,单区独用的社区词数量越来越少,更多的是多区通用的社区词。例如:

D. 阿尾(马来西亚、泰国)、峇峇(新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、文莱)

E. 民俗村(内地、香港)、败犬一族(香港、台湾)、百分百(海峡两岸暨香港、澳门)

F. 保质期(内地、香港地区、澳门地区、新加坡、马来西亚),闭门会议(香港、澳门、台湾地区,新加坡,马来西亚,泰国,印度尼西亚)⑦

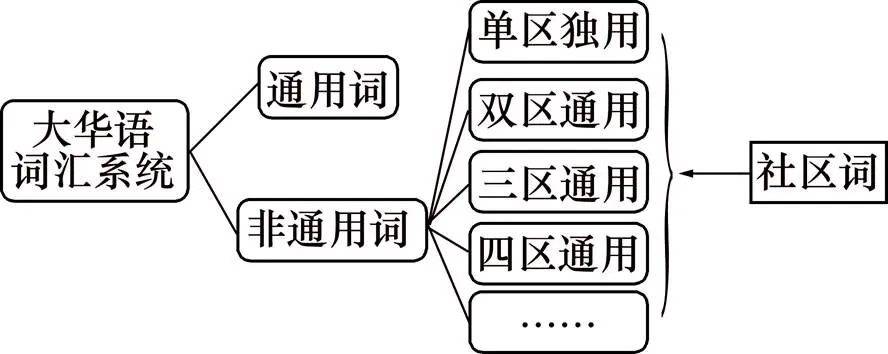

D、E、F三组非单区独用的社区词中,D组为海外部分华语社区通用的社区词,E组为海峡两岸暨香港、澳门部分社区通用的社区词,F组则为全球华语范围内部分社区通用的社区词。这反映了全球华语词汇系统(即大华语词汇系统)中不同华语社区的社区词全方位的接触与融合。在大华语标准视角下,社区词是大华语词汇的重要组成部分,我们将其所处的位置标示如图3所示。

图3中,我们根据词语是否在所有华语社区中通用对大华语词汇系统进行了第一层的切分,社区词存在于非通用词的部分,这里的非通用词包括单区独用词、双区通用词、三区通用词等。在新的研究阶段,不同华语社区之间通用词语的多少、通用词语的义类、某类词语在哪些社区通用等问题都值得调查研究,该类研究有助于我们了解社区之间的互动以及华语词汇融合的状况。

图3 大华语词汇系统中社区词的定位

在大华语标准视角下,社区词的概念也应有广、狭之分。广义的即图3所标示的不能通用于所有华语社区的社区词,狭义的则为单区独用的社区词。前文提到,随着社区之间的接触增多,大华语词汇整体将呈现出逐渐融合的趋势,在融合的过程中,某一社区的某些词不能为其他社区所接纳或不能通用于更多社区甚至整个大华语圈,可能是由于它们指称的事物、现象非常特殊,可能是由于在其他社区已有指称同一事物、现象的更有竞争力的词形,也可能是其他特殊的社会背景所致。无论是什么原因,在宏观层面对广义社区词进行描写分析的同时,关注狭义社区词并分析它们只能单区独用或被淘汰的原因,对于全面了解社区的社会背景,对于华语词汇规范以及整个大华语圈的语言规划,都是很有意义的。

四、结论

文章根据社区词提出至今25年来的相关研究成果,将社区词的研究历程分为概念提出阶段、理论建构阶段与研究拓展阶段,总结了不同研究阶段体现的两种研究视角——普通话标准视角与大华语标准视角,并分别说明了社区词在现代汉语词汇来源系统与大华语词汇系统中的定位。

在现有的社区词相关研究中,普通话标准视角下的研究成果多、贡献大,但在新的时代背景与研究背景下,大华语标准视角在补充现有研究成果方面更具优势:第一,其共时视角避免了社区词研究中溯源困难的问题。苏新春在谈及台湾新词语中的“大陆新词”(基本对应我们所称的内地社区词)时曾提到,“只要进入了台湾地区的外来词语都被视为新词语,这样最大的好处是取舍方便,操作性强,便于做到穷尽性研究”,“特别是避免了在处理语言交融词语互借时溯源寻踪的困难,使视野变得单一”。[22]大华语视角下社区词的取舍也是同一道理,凡是在共时平面上存在于一个或多个社区,不能通用于所有社区的词语都视为社区词。在这种穷尽式地纳入研究材料的前提下,研究成果才可能反映大华语圈的词汇全貌。其二,将普通话视作大华语变体的一种而非规范、标准,避免了考察的借入角度单一以及词汇对比项目地位不平等的问题。在普通话标准视角下,词汇借入专指其他社区的词汇借入普通话的现象,考察中虽涉及词汇接触与融合,但这种互动是单向的,且作为对比项的常常是某一社区的社区词与普通话的整个词汇系统。而在大华语标准视角下,对两两社区词汇之间互动的考察是双向的,作为对比项目的单位均为各个大华语变体中的社区词,地位相当,在此基础上可以全面讨论大华语词汇系统中同义词语的形式选择、同形词语的意义选择以及同形同义词的语用选择,以丰富完善全球华语词汇的研究,与“全球华语语法”研究相 配合。

值得特别指出的是,在大华语标准视角下对社区词进行描写研究,《全球华语大词典》[23]提供了最为合适的语料。该词典收录了反映世界主要华语区当代华语词汇面貌的华语通用词语和特有词语约88 400条,并注明了特有词语的使用地区和异名词语,词典中的特有词语即为我们要研究的大华语视角下的社区词。在前人研究基础上,采用大华语标准视角,并借助《全球华语大词典》提供的词语信息,可在以下几个方面补充推进社区词的研究:其一,梳理社区词在各个华语区的流通情况,根据词语地区信息统计狭义/单区独用、双区通用、三区通用等社区词的数量与所占比例,所得比例可与2010年《全球华语词典》中的相关数字对比,以观察社区词随时间推进在大华语词汇中的生存与发展状况并检验大华语词汇的“融合说”;其二,将词典中的来源信息(方言词/外来词)与地区信息相结合,总结归纳各华语区社区词与方言词(来自哪一个或哪几个方言区)、外来词(借自哪一种或哪几种语言)的交叉规律,以进一步明确社区词与方言词、外来词的关系;其三,对各个华语区的社区词进行语义、构词/造词的分类与统计,通过统计结果探求社区词产生的社会背景差异以及由于背景不同而带来的人们造词心理的差异;其四,提取词典中的同义异形词、同形异义词,细化到义项、具体到语用,进行大华语范围内的多向比较并总结产生规律,为大华语词汇规范以及大华语圈的语言规划提供依据;等等。

注释:

① 文章中的新词(语)如无定语或其他说明,专指内地新词(语)。

② 根据李宇明《大华语:全球华人的共同语言》一文(刊于《语言文字应用》2017年第1期),“新华语观”指的是“大华语”观,它不再忽视对海外华语和唐人街华语的关注,不再把普通话作为教学的唯一规范标准,不再人为强化普通话与台湾“国语”之间的差异与对立(包括简繁汉字之间的差异与对立),而是把各种华语变体都看作是华人的语言智慧而珍重它,更加关注各华语社区的交流与沟通,在交流与沟通中相互理解、借鉴和吸收,进而使各华语变体渐近趋同。同时,各华语社区也利用自己的资源,协力向世界传播华语和中华文化。

③ 邵敬敏在《现代汉语通论》(第三版)论及“现代汉语词汇来源”时,从时间维度上划分出了传承词、古语词和新词,从空间维度上划分出了方言词、行业词、外来词和社区词,此处稍有调整。

④ 8例均来自《香港社区词词典》(田小琳主编,北京:商务印书馆,2009年)。

⑤ 8例均来自《泰国华语特有词语例释》(徐复岭主编,泰国曼谷:留中大学出版社,2007年)。

⑥ 田小琳在《由社区词谈现代汉语词汇的规范》一文中将“自由行”这类词称为“广义社区词”,而未能进入普通话词汇系统的则称为“狭义社区词”。这里我们将相应称法调整为“社区源词”和“社区词”,一方面,是为了配合现代汉语词汇来源系统的框架,突出其借词来源的定位,并与同位术语“方源词”和“方言词”相照应;另一方面,后文在论及大华语词汇系统中社区词的定位时将用到“广义”和“狭义”的概念,称法调整以避免指称冲突。

⑦ 李宇明在《大华语:全球华人的共同语》中将大华语变体分为5类,即大陆的普通话,我国台湾地区的“国语”,我国香港、澳门地区的华语,新加坡、马来西亚、印度尼西亚、文莱的华语以及其他华语。

⑧ 7例均来自《全球华语词典》(李宇明主编,北京:商务印书馆,2010年)。

[1] 田小琳. 现代汉语词汇的特点[C]// 九三年国际语文教育研讨会论文集编辑委员会. 语文和学习: 九三国际语文教育研讨会论文集. 香港: 香港教育署, 1993: 153−162.

[2] 邵敬敏. 现代汉语通论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2001.

[3] 语言学名词审定委员会. 语言学名词[Z]. 北京: 商务印书馆, 2011.

[4] 汤志祥. 汉语词汇的“借用”和“移用”及其深层社会意义[J]. 语言教学与研究, 2003(5): 44−51.

[5] 苏新春. 二十世纪汉语词汇学著作提要: 论文索引[M]. 上海: 上海辞书出版社, 2004.

[6] 季恒铨, 徐幼军, 亓艳萍. 试论新时期的新词语[J]. 语文研究, 1989(4): 31−36.

[7] 杨露. 汉语新词学说略[J]. 吉林师范学院学报(哲学社会科学版), 1989(4): 44−47.

[8] 梁兵. 从新词新义看社会变异[J]. 新疆大学学报(哲学社会科学版), 1990(4): 96−99.

[9] 吴英成. 全球华语的崛起与挑战[J]. 语文建设通讯(香港), 2003(73): 46−54.

[10] 陆俭明. 关于建立“大华语”概念的建议[C]// 李晓琪. 汉语教学学刊(第一辑). 北京: 北京大学出版社, 2005: 1−5.

[11] 郭熙. 论华语研究[J]. 语言文字应用, 2006(2): 22−28.

[12] 李宇明. 汉语的层级变化[J]. 中国语文, 2014(6): 550−558+ 576.

[13] 刁晏斌. 两岸四地语言对比研究现状及思考[J]. 汉语学习, 2012(3): 95−103.

[14] 刁晏斌. 试论建立“全球华语学”的可能性与必要性[J]. 语言战略研究, 2017, 2(4): 71−80.

[15] 田小琳. 香港社区词研究[J]. 语言科学, 2004(3): 29−37.

[16] 邵敬敏, 刘宗保. 华语社区词的典型性及其鉴定标准[J]. 语文研究, 2011(3): 1−7.

[17] 李宇明. 大华语: 全球华人的共同语[J]. 语言文字应用, 2017(1): 2−13.

[18] 田小琳. 社区词与中文词汇规范之研究[J]. 世界汉语教学, 2002(1): 53−59+115.

[19] 徐大明. 言语社区理论[J]. 中国社会语言学, 2004(1): 18−28.

[20] 杨晓黎. 关于“言语社区”构成基本要素的思考[J]. 学术界, 2006(5): 82−86.

[21] 周清海. “大华语”的研究和发展趋势[J]. 汉语学报, 2016(1): 13−19+95.

[22] 苏新春. 台湾新词语及其研究特点[J]. 厦门大学学报(哲学社会科学版), 2003(2): 23−29.

[23] 李宇明. 全球华语大词典[Z]. 北京: 商务印书馆, 2016.

The research stages and perspectives of community words and their position in lexicology

TIAN Jing1, SU Xinchun1,2

(1. College of Humanities, Xiamen University, Xiamen 361005, China; 2. Tan Kah Kee College, Xiamen University, Zhangzhou 363105, China)

By sorting out the research achievements in both theoretical exploration and practical application of community words since the concept was put forward 25 years ago, the present study illustrates the stage-division and perspectives of its research. Taking as the dividing lines the two events of putting forward the concept in 1993 and enlisting it intoin 2011, the research on community words is divided into three stages: the stage of concept proposing at seminars over new words , the stage of theory constructing,and the stage of research expanding. Besides, related research perspectives can be concluded as Mandarin–oriented perspective and the Great Chinese oriented perspective. Based on such induction, the present essay also discusses the positioning of community words in Modern Chinese lexical system and the Great Chinese lexical system respectively, and raises some new research questions to be studied on community words in the new period.

community words; research stage division; research perspectives; the Great Chinese; lexicology

2018−08−20;

2018−11−16

国家语委“十三五”科研规划重点科研项目“两岸语言文字规范标准比较研究”(ZDI135-14);厦门大学研究生田野调查基金项目“大华语视域下的台湾社区词研究”(2018GF001)

田静(1987—),女,河北无极人,厦门大学人文学院博士研究生,主要研究方向:应用词汇学,联系邮箱:tianjing_xmu@126.com;苏新春(1953—),男,江西南昌人,厦门大学人文学院教授、博士生导师,厦门大学嘉庚学院人文与传播学院教授,主要研究方向:汉语词汇理论、文化词汇学、词汇计量、辞书研究、教育教材语言等

10.11817/j.issn. 1672-3104. 2019.03.021

H136

A

1672-3104(2019)03−0184−09

[编辑: 苏慧]