股指成分股调整降低了企业的投资效率吗?

2019-06-10郑天天

■郑天天

本文选取2010年6月~2017年6月中国沪深300指数成分股的入选与备选公司作为研究样本,通过差分后的固定效应模型考察该指数成分股的调整对于企业投资效率的影响以及企业管理者自身偏好对于二者关系的调节效应。分析结果表明:入选股指成分股后,相对同期的备选股公司,入选公司的投资效率显著提升;进一步的调节效应检验发现,对于股指成分股调整与企业投资效率,管理者风险偏好对二者之间的关系存在明显的负向调节效应,而管理者规模偏好对二者关系不存在显著的调节作用。本文研究丰富了关于股指成分股调整效应的文献资料,深化了企业非效率投资影响因素的理解,可以为企业加强内部治理、缓解委托代理问题提供参考。

一、引言与文献综述

股票价格指数是用来反映资本市场运行情况是否良好的重要指标,其编制是由证券交易所与指数公司一同选择若干符合标准的股票,再将其纳入股指成份股名单来作为指数编制样本。由于公司的经营情况是不断变化的,故而指数公司会定期对该样本名单进行调整,以保证股票价格指数能够准确地反映市场运行情况。目前,在我国沪深两市中包含综合指数以及成份指数。综合指数包括上证综指和深证成指,成份指数包括深证100和上证180等股票价格指数。其中,沪深300指数是由沪深证券交易所发布,中证指数公司选取A股样本而编制成的股票价格指数,能够反映A股市场走势及运行情况。其所选取的代表性样本为在沪深两市中流动性充足、经营水平符合标准,同时经营规模较大而具有作为成份股资质的300只A股。中证指数公司的专家委员每六个月对沪深300指数成份股公司进行审核。同时,股指成份股的调整对于股价与股票交易量会产生影响。大量研究发现在短期内,股价和股票交易量会由于这一变化而显著上涨,即股票指数效应。例如,一些学者如Harris&Gurel(1986)等研究了标准普尔500指数成分股的调整,以及Chakrabarti et al.(2005)使用了一系列非美国股票指数的股票收益和成交量,结果显示在国际市场上呈现出了相应的“指数效应”。此外,Greenwood(2005)在日经225指数中也发现了类似的效应。对股指成份股调整带来的效应的解释,主要包括两类观点:一是价格压力假说;二是信息含量假说。首先,股票价格压力的产生可能是由于指数基金等盯住指数投资者增持产生(Harris&Gruel,1986)。其次,在信息含量上,由于入选成份股的公司被认为经营情况良好、财务资金运行稳定,具有独特的投资优势,因此该调整向市场传递了和该股票相关的积极信息(Shleifer,1986)。Jain(1987)也提出,市场对入选公司投资风险的认知会根据股票价格指数入选成分股这一事件的发生而变化。此外,在企业外部的评价监督机制研究中,Denis et al.(2003)发现入选指数会导致分析师向上修正入选公司的前景,投资者会基于分析师给出的预测建议来调整对企业的预期,偏高的盈余预测会不可避免地使投资者预测提高。

企业内部治理中投资的效率问题一直是学术的研究热点,然而股指成分股调整对投资效率的影响却少有研究。就现有文献来看,股指成份股的调整效应的研究主要集中在调整事件对股价的影响上,大致可分为短期影响与长期影响两类。对于调整效应的研究通常集中在企业外部,如分析师的盈余预测与乐观偏差、市场上投资者的关注度等。在企业内部对于股指成分股调整的反应的相关文献中,Farizet al.(2017)曾基于标准普尔指数研究了股指成分股调整影响企业的避税行为,Platikanova(2008)和Brisker et al.(2013)从公司治理的角度出发来研究信息含量假说的长期影响。

同时,随着企业管理的不断成熟,企业内部治理过程中管理者基于自身偏好采取的财务决策日益受到学术界的关注。当管理者在公司财务决策中起主导作用或自身拥有决策权时,他们会基于自己的偏好进行公司财务政策的选择(Hu&Kumar,2004)。管理者偏好的形成可能由多种原因导致,House et al.(2004)认为文化背景的不同是影响管理层价值观、领导力和管理偏好的重要因素。比如对管理者进行企业并购决策的影响因素,Ferris et al.(2013)和Frijns et al.(2013),Aher et.al.(2015)均认为文化价值是影响管理者进行并购决策的重要因素。Jensen et al.(1976)认为由于契约的不完备性,并且企业往往具有混合性的金融结构,管理者的效用并不完全由企业的价值所决定。这会导致管理者利用自己对企业的控制权来满足自身偏好和获取私利。投资决策作为企业最为重要的财务决策,出于自我保护的动机,管理者的偏好会影响到管理者自身的投资决策,使其考虑给自己带来控制权私利的大小,权衡投资项目价值和投资风险,作出一系列对股东和企业信息透明度不利的决策(张海龙和李秉祥,2010),从而影响到企业的投资效率。因此,成份股的入选究竟会对企业投资效率产生何种影响?作为影响投资决策重要因素的管理者偏好在其中是否会发挥调节作用?这些问题的探究可以为股指成份股的调整效应研究提供证据,对维护企业利益和稳定、解决企业委托代理问题具有重要意义。

基于上述分析本文选取2010年6月~2017年6月期间进行的15次沪深300指数成份股调整事件,建立差分后的固定效应模型探究了成份股的入选对公司投资效率的影响。同时,从管理者的视角出发,以管理者自身偏好作为调节变量,考察了其对于股指成分股调整与公司投资效率的调节效应。本文试图从三个方面拓展已有研究:第一,以往有关股指调整效应的研究主要考察成份股调整对股票价格及收益率的影响以及企业外部市场的反应,本文将关注点放在了企业内部,考察股指成分股入选对企业投资行为与投资效率的影响,突破以往文献从收益率等因素研究股指调整效应造成的经济后果的局限,拓展了股指成分股调整的长期影响的研究。第二,从信息生成角度出发,基于管理者的不同偏好考察其投资决策对股指调整效应的反应,为企业非效率投资行为的影响因素研究提供了新的视角,深化了企业非效率投资成因的理解。第三,本文为解决企业委托代理冲突提供了新的视角与方法参考。

二、研究假设

2006年出台的备选股制度,按照标准对上市公司排序后,将位于入选名单最后的上市公司之后的15只股票纳入备选股名单,当成份股因退市、合并及其他种种原因失去了作为成份股的资质,专家委员会就会用备选股公司来依次替补。该制度为指数样本后续管理提供了保障,提高了成份股调整的可预期性(叶康涛等,2018),构成了本文研究的现实基础。

(一)成份股调整和企业投资效率

如前所述,股指成份股调整对企业管理层的财务决策以及企业投资效率等企业内部治理情况是否造成影响的定量研究较少,并且没有深入研究其影响方向。就我国而言,投资者保护机制处于较为缺乏的状态,企业管理层出现违规行为时很少会受到处罚或诉讼,这导致了公司经理人在缺乏足够监管的情况下,利用多种手段或途径来影响企业的经营与投资决策,以达到巩固自身地位与职权,同时获取超额收益的目的。

因此,当股指成份股调整事件向市场传递出了利好消息,成份股的入选对于企业管理者的投资决策的影响是不确定的:一方面,进入指数名单会使分析师和投资者对公司的关注有所提高(Denis et al.,2003),使管理者难以隐藏坏消息。同时,成分股入选意味着经过成份股调整委员会的筛选,进入入选名单的公司的财务状况、经营成果和现金流量状况在所有上市公司排名中处于高位,没有违法违规的行为,股价相对稳定,并且无异常波动和市场操纵行为,公司声誉的提升也使管理者更加重视声誉,从而避免短期行为,选择对公司更为有利的投资项目,公司信息透明度增加,投资效率得以提高。另一方面,从委托代理理论中的管理者机会主义动机来看,成份股也可能带来一定的负面影响。如果企业想要维持企业自身的排名,据目前沪深300指数成份股的调整规则,中证指数公司的定期审核制度要求企业维持公司的规模和股价,从信息生成角度来看,由于存在短视等认知偏差,致使管理者有动机隐瞒对公司不利的坏消息,市场上的利好消息与分析师的过度乐观会使投资者选择高收益高风险的投资项目,甚至进行过度投资来维持现状,降低企业的投资效率(江轩宇和许年行,2015)。据此,本文提出假设:

假设1a:成分股调整会降低企业的投资效率;

假设1b:成分股调整会增加企业的投资效率。

(二)管理者偏好的影响

在代理经济学中,管理者作为企业中的财务决策者,会基于自身偏好来考虑各项经济决策带来的利益。在委托代理理论中管理者偏好可以分为不同的层次类型。不同种类的管理者偏好均会对企业财务决策产生影响,其中主要包含两大类别:一是管理者对风险的偏好。当公司入选成份股时,其管理层声望上升,同时也意味着管理层能够掌握更多资源(Chen et al.,2004;Brisker et al.,2013),如果管理者本身较为偏好高风险高收益的投资,可能会进行风险较高的投资决策来维持企业的市值和股价(叶康涛,2018)。二是管理者对企业规模的偏好。基于委托代理理论,管理者与股东的代理冲突使得管理者具有巩固自身地位的自利动机,其可能会由于对个人的声望权势、公司地位以及职位的晋升等的追求而倾向于扩大企业经营或投资规模做出对公司不利的投资决策,造成企业价值的减损以及公司资源的浪费(江轩宇和许年行,2015)。可见,探究管理者偏好对成分股调整与企业投资效率关系的调节效应需考察的调节变量为管理者风险偏好与管理者规模偏好。

据此,本文提出如下假设:

假设2a:管理者风险偏好会加剧股指成分股调整对企业投资效率的影响;

假设2b:管理者规模偏好会加剧股指成分股调整对企业投资效率的影响。

三、样本选择与模型设定

(一)样本选择与数据来源

本文选取2010年6月~2017年6月期间沪深300指数为调入名单与备选名单的样本,多次进入入选股或备选股名单的公司仅保留其第一次进入的数据,剔除后来进入入选股的备选股,剔除ST、ST*企业、金融行业公司以及数据变量缺失企业。成分股调整名单在中证有限公司网站公告区整理得到,其余变量数据来自国泰君安数据库。选取期间共进行了15次定期调整。本文以2017年6月进行的成份股调整为样本期间内的最后一次调整,整理出累计入选股214只,备选股57只。

(二)模型设计与变量定义

1.非效率投资

根据Richardson模型的基本原理,结合国内外研究文献,选择采用下列模型来估计公司的非效率投资水平:

其中:lnvesti,t为公司i在t期的新增投资,等于现金流量表中的“购建固定资产和其他长期资产所支付的现金”“购买和处置子公司及其他营业单位所支付的现金”两项之和除以期初总资产;Growthi,t-1为公司i在t-1年的成长性,用主营业务收入增长率”来衡量;Sizei,t为公司i在t-1年的公司规模,用期末总资产的自然对数来衡量;Levi,t为公司i在t-1年的资产负债率;Cashi,t为公司i在t-1年的现金及现金等价物余额;Agei,t为公司i在t-1年的上市年龄,等于当前年度减去上市年度再加1后的自然对数;reti,t为公司i考虑现金红利再投资的年个股回报率;HalfYear和Industry分别为年度和行业哑变量。对模型(1)回归后得到的残差,若残差为正说明企业投资过度,若残差为负说明企业投资不足,取绝对值后即可反映出公司总体的投资效率,统称为“非效率投资”。即公司i第t期的非效率投资额Ineffi,t越大,资本投资的非效率程度越高。

2.管理者偏好

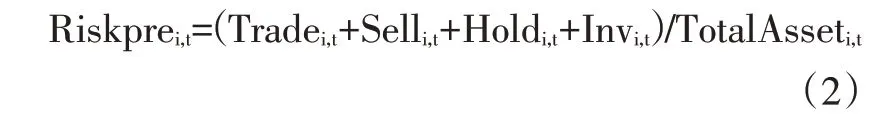

本文根据简泽(2013)和龚光明等(2013)的做法来探究管理者偏好对股指成份股调整对企业投资效率之间关系的影响。本文选择的调节变量为管理者风险偏好和管理者规模偏好。管理者风险偏好为企业风险投资资产占企业总资产比重,即:

其中:Riskprei,t代表公司i管理者在t期的风险偏好水平;Tradei,t表示公司i在t期的交易性金融资产;Selli,t表示公司i在t期的可供出售金融资产;Holdi,t表示公司i在t期的持有至到期投资;Invi,t表示公司i在t期的投资性房地产;TotalAsseti,t表示公司i在t期的总资产。

管理者规模偏好为企业固定资产投资净额占企业总资产的比重,即:

其中:Sizeprei,t代表公司i管理层在t期的规模偏好水平;Fixi,t表示公司i在t期的固定资产投资净额;TotalAsseti,t表示公司i在t期的总资产。

3.控制变量

参照以往文献,本文将以下因素作为控制变量:一是公司i在t期的市净率MBi,t;二是公司i在t期的资产规模Sizei,t;三是公司i在t期的总资产收益率ROAi,t;四是公司i在t期的资产负债率Levi,t;五是公司i在t期的账面市值比BMi,t;六是公司i在t期的现金持有量Cashi,t;七是公司i在t期的市值MVi,t。此外,本文还加入半年度哑变量Halfyear、行业哑变量Industry以控制半年度、行业固定效应。

(三)模型设定

考虑到样本公司先后被纳入股指成份股名单,且备选股制度的出台为入选成份股调整效应的研究提供了天然的对照样本,故而本文对变量进行差分后选取固定效应模型来检验入选成分股对企业投资效率的影响。

其中,被解释变量为非效率投资指标Ineffi,t。解释变量Treati,t是成分股的标记,具体设定方法为:如果股票i在样本期间曾入选成份股,则取值为1;而如果在样本期间被列为备选股,则取值为0。本文的事件期变量用Timei,t表示,入选成份股之后的时期取1,其余时期取0。同时,在本文的模型(4)中无需单独加入Timei,t变量,主要关注Treat*Timei,t的系数β2,因为回归模型已经控制了时间固定效应。系数β2衡量了成份股公司的投资效率水平在入选指数名单后,与备选股相比所发生的变化方向与程度。其中:若β2不显著,说明股指成分股名单的调整并不会引起企业投资效率的变化;若β2显著为正,表示公司在入选指数编制名单后,其非效率投资水平将会提高,即降低了投资效率;若β2显著为负,说明公司在入选指数编制名单后,其非效率投资水平将会降低,即提高了投资效率。

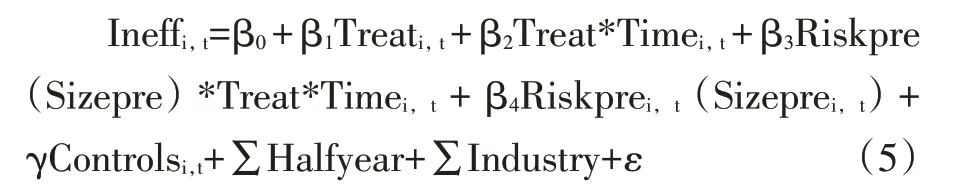

本文在模型(4)的基础上引入两项管理者基本偏好,来探究管理者偏好对股指成份股调整与企业投资效率关系的调节效应:

四、实证结果与分析

(一)描述性统计与单变量分析

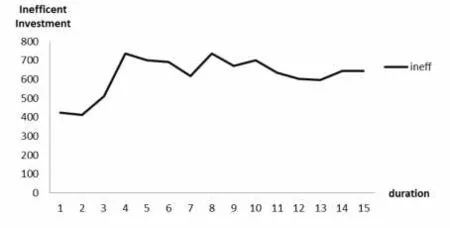

样本中主要变量的描述性统计结果由表1列示。从表中可以看出,非效率投资行为在本文选取的样本中普遍存在,其标准差的数值说明样本中不同企业之间的投资效率水平差异较大。图1显示了样本企业在2010年6月~2017年6月期间,即15个调整期内的非效率投资水平。在2010~2017年间,所选取样本的企业非效率投资水平在2011~2012年间呈上升态势,之后围绕600左右的非效率投资水平上下波动,自2015年开始企业的非效率投资趋于平稳,但后期呈现出下降的态势。

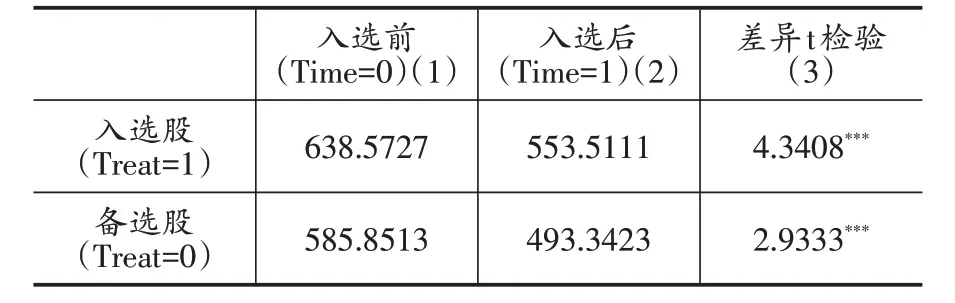

本文通过T检验来对股指成份股入选与备选公司的投资效率进行单变量分析。表2分别列示了入选股和备选股在调整日前后的非效率投资水平变化及相应的T检验结果。结果显示在入选前,入选股的非效率投资水平明显高于市场平均水平,而备选股基本与平均水平持平。在调整日后,入选股与备选股的非效率投资水平皆降至市场平均水平以下。由第(3)列可知,被调入名单后,入选股公司的非效率投资水平降低,在1%水平上显著。但同时,备选股在调整日后的非效率投资水平也有所降低,说明在样本期间内,总体市场的非效率投资水平呈下降态势。因此,需要通过进一步的检验来探究股指成分股调整是否为入选股非效率投资水平降低的真实原因。

表1 描述性统计

图1 样本非效率投资水平变化图

表2 单变量分析

(二)实证结果

1.多元回归分析

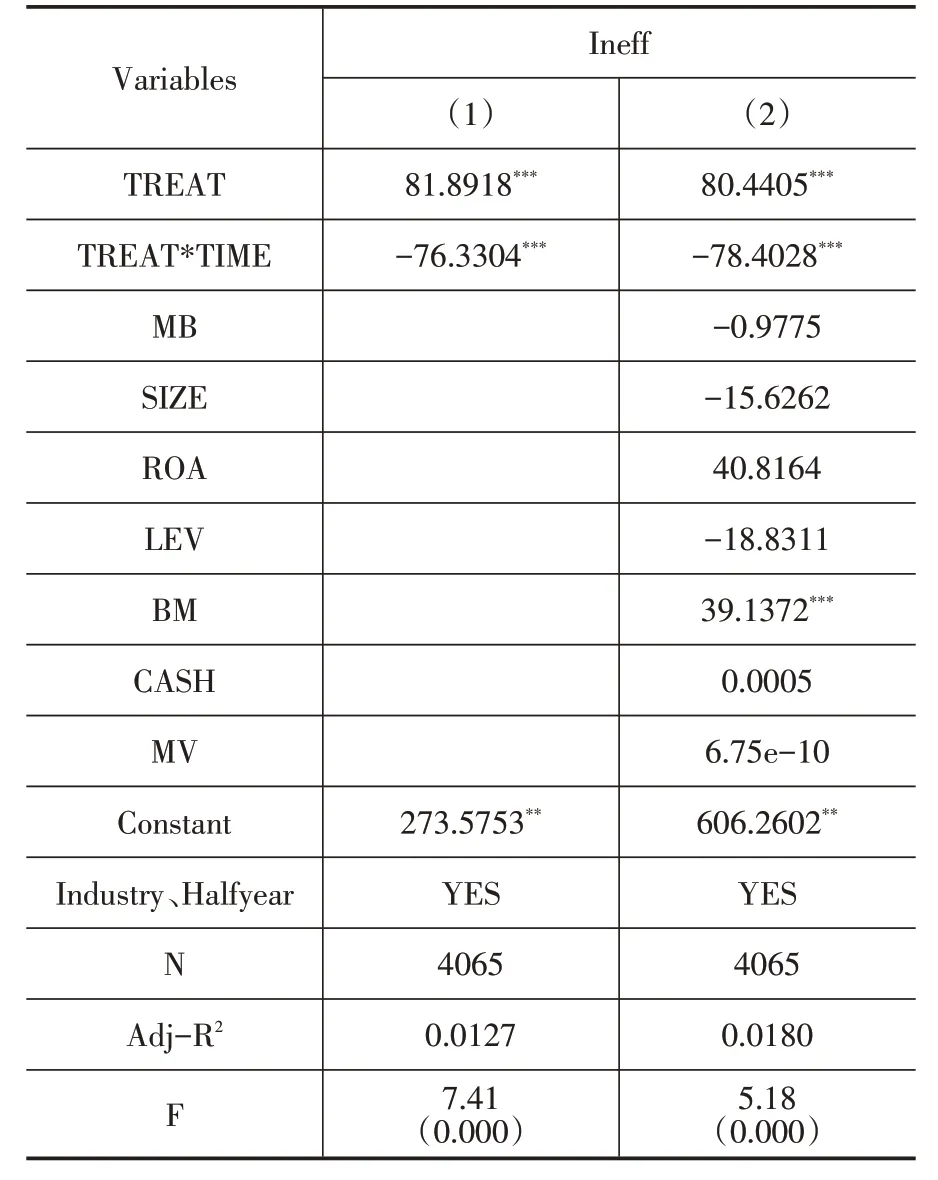

本文使用基于固定效应模型对股指成分股调整与企业投资效率的关系进行基本检验,表3为假设1的 检 验 结 果。第(1)列 只 加 入Treati,t、Treat*Timei,t、行业哑变量Industry和半年度哑变量Halfyear进行回归,交叉项系数为-76.330,且在1%的水平上显著,说明成分股的入选降低了非效率投资水平,即提高了企业的投资效率。第(2)列在第(1)列的基础上,加入了各项控制变量,交叉项的系数为-78.403,且在1%的水平上显著。两项基本检验的结果表明,成分股的入选与企业的非效率投资呈显著的负相关关系,即管理者出于对企业声誉的重视,会选择更多对企业有利的投资项目来维持企业的投资规模,使企业保持成分股的资质,从而提高了企业的投资效率。

表3 股指成份股调整与企业投资效率

2.稳健性检验①因篇幅所限,稳健性检验结果如有需要可向作者索要。

本文进行了以下稳健性测试,来验证实证结论的可靠性:一是替换检验区间。本文分别取样本子区间进行测试,分别去掉1期、2期、3期、4期的数据进行相同的回归检验。二是替换观察窗口,选取子样本分别考察入选股相对于备选股在前后1期、2期、3期及4期的非效率投资水平变化。三是进一步控制其他影响因素,添加第一股东持股比例作为控制变量进行检验。上述检验结果均支持本文结论。

3.进一步检验

前文检验结果表明,入选成分股会提高企业的投资效率。本文通过加入管理者风险偏好、管理者规模偏好作为调节变量,检验管理者偏好对二者关系的调节作用。表4报告了相应的检验结果。

表4 管理者偏好的调节效应检验

第(1)列添加了Treati,t、Treat*Timei,t、管理者风险偏好、风险偏好的调节交叉项以及行业、半年度哑变量进行检验。将结果与表3结果比对发现,加入管理者风险偏好后,调节变量交叉项的系数β3在1%水平上显著为负,说明管理者风险偏好明显削弱了股指成分股调整对非效率投资的影响。第(2)列在第(1)列的基础上添加了各个控制变量进行检验,结论与第(1)列一致。同时管理者风险偏好的系数在1%的水平上显著为正,说明管理者的风险偏好上升会加剧企业管理者的短视行为,促使管理者作出不利于企业的投资决策,降低企业的投资效率。第(3)列则添加了Treati,t、Treat*Timei,t、管理者规模偏好、规模偏好的调节交叉项以及各个控制变量与行业、半年度哑变量进行检验、结果发现加入管理者规模偏好作为调节变量后,交叉项的系数β3不显著,同时差分交叉项的系数没有显著变化,说明管理者规模偏好对股指成分股调整与企业投资效率之间的关系并没有显著的调节效应。规模偏好自身系数接近于0且在10%的水平上显著,说明管理者扩张企业规模的偏好对于企业投资效率的影响十分微弱。第(4)列报告了将两种偏好一同添加至模型后的检验结果,可以看出风险偏好交叉项系数在1%的水平上显著而规模偏好交叉项系数不显著,可知管理者偏好对于股指成分股调整与非效率投资关系之间的调节效应主要是由管理者风险偏好引起的,而规模偏好对二者关系则没有显著影响,该结论与上述结论一致。

五、结论和政策启示

本文通过实证检验,分析了沪深300指数成份股的调整对入选成分股名单公司的投资效率水平的影响。结果发现,与同期的备选股相比,在上市公司入选指数名单、成为股指成份股后,入选公司的投资效率显著提升,说明公司声誉的提高使管理者重视声誉,避免短期行为,选择对公司更有利、更稳定的投资项目,提高了投资效率。进一步的调节效应检验发现,对于股指成份股调整与企业投资效率,管理者风险偏好对二者之间的关系存在明显的负向调节效应,而管理者规模偏好对二者关系不存在显著的调节作用。这意味着,如果企业的管理者自身比较偏好于投资高风险高收益项目,对于入选成份股公司而言将会降低公司的投资效率,容易造成企业价值的减损。

本文的结论表明,成分股的入选对企业提高投资效率、良好地长期运行有着积极影响,因此该制度对于我国沪深300指数的管理存在着很强的优越性。成分股的入选能够在市场上传播企业的利好消息进而影响到企业自身的行为,对企业的投资效率有所提升。同时也说明了企业的投资效率与管理者的投资决策对于市场信息较为敏感,容易受到企业外部因素的影响。此外,管理者偏好对于二者关系的调节效应检验表明,企业管理者作为财务决策的中心,对于企业投资的正常决策与运行起着至关重要的作用。因此,应加强企业内部控制管理,完善公司内部治理,有效防止非效率投资行为以减少企业内部问题。应重视管理者对于市场信息的态度和投资决策的偏好问题,同时进一步发展成熟的市场中介,例如机构投资者、证券分析师等,还可以通过吸引社会资本参与投资,来实现对国有企业公司治理的优化,以求在市场上传递真正有价值的信息,同时也能够增加管理者隐瞒坏消息的难度,使公司会计信息披露与信息透明度提高,使管理者能够避免短视等认知偏差,选择真正有利于提高企业价值的投资项目。