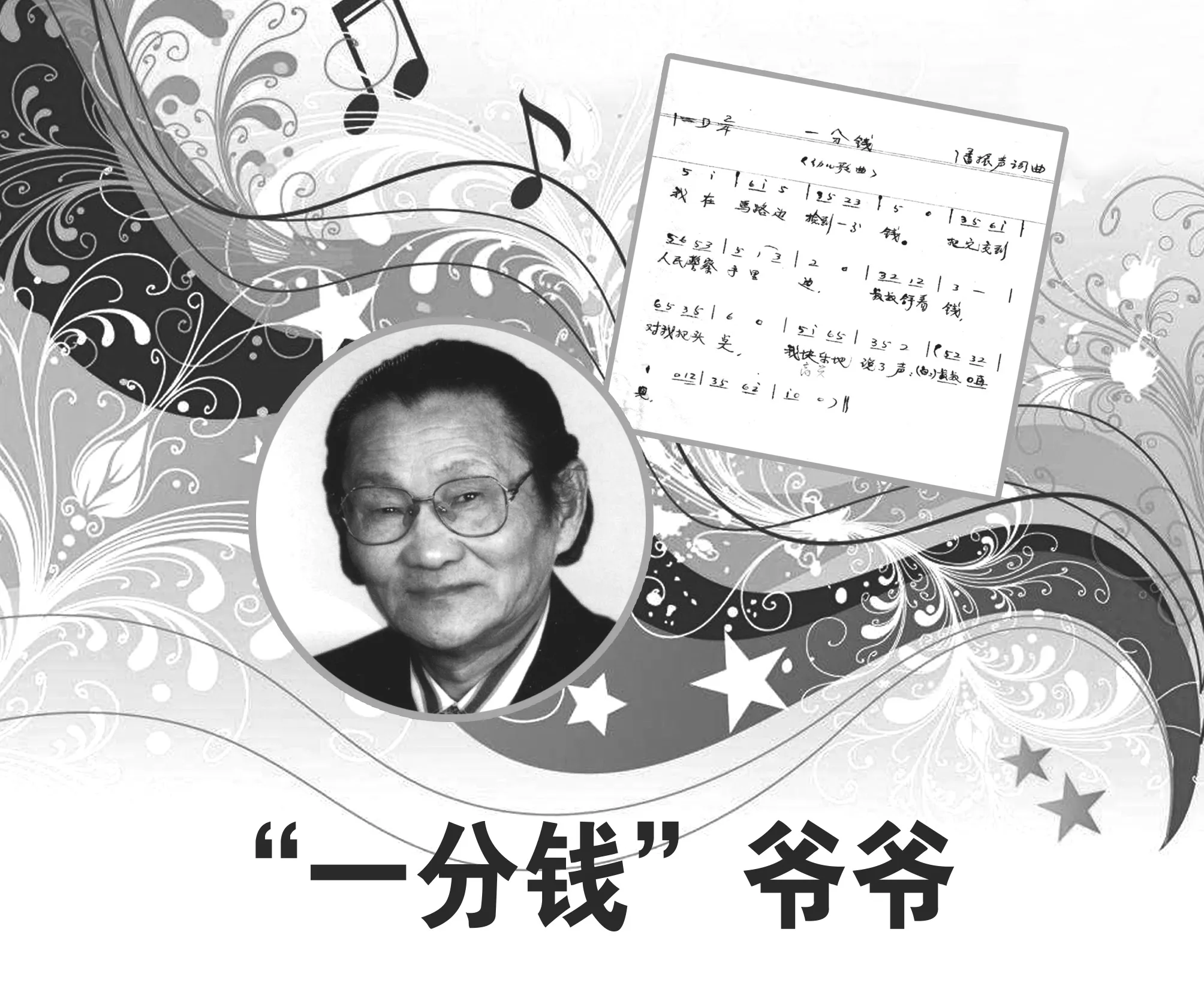

“一分钱”爷爷

2019-06-10

童谣,是由一代代人口耳相传、在儿童口中传唱的、带有浓厚地域特色、朗朗上口的歌谣。它从乳儿摇篮旁母亲甜甜的吟唱开始陪伴在孩子左右。随着年龄渐渐增长,孩子对童谣也由感知发展到模仿,最终学会诵唱,并从中获得审美享受。

各国、各民族都有童谣,许多没有文字的族群也有童谣。

明代杨慎在《丹铅总录》中说,童子歌曰童谣,以其出自胸臆,不由人教也。后来,也有人将童谣叫作儿歌。

每个人在孩提时代都曾聆听或者吟唱过童谣,但很少有人关心,这些陪伴自己长大的童谣或者儿歌是如何产生的。

有这样一位中国老人,他一生创作过1500多首儿歌,被人们誉为当代“儿歌大王”。他创作的儿歌《春天在哪里》受到世界各地儿童的喜爱,被收入世界名曲库。他于1963年创作的《一分钱》作品手稿,经国家文物局鉴定,被评为“现代革命一级文物”,孩子们称他为“一分钱”爷爷……

他,就是潘振声。

说起“潘振声”三个字,大多数人并不熟知。但可以肯定的是,只要是上世纪50年代后在国内长大的华人,就一定唱过他写的歌。随手一举,例例都是耳熟能详:《小鸭子》《好妈妈》《春天在哪里》《祖国祖国我们爱你》,还有表达警民鱼水关系的《一分钱》。

据资料显示,潘振声是上海人,1933年出生于青浦县,1950年从上海现代影剧演员学校毕业后,报名参加了中国人民解放军。1955年复员,被分配到上海市徐汇区漕溪路小学任音乐老师兼少先队大队辅导员。1956年加入中国共产党。1957年调入上海人民广播电台任音乐制作人。历任上海人民广播电台、宁夏人民广播电台音乐编辑,宁夏电视台导演、文联副主席,江苏省文联副主席,中国音协第四届常务理事等。退休后定居江苏南京。

短短百余字,涵盖了潘老77年的人生。许多细节只是一笔带过。

比如,潘老名叫振声,很可能与他自幼就显示出的过人艺术才华有关。

比如,儿时的他就已经有了强烈的爱憎意识,抗日战争时期,刚刚十岁的他就敢上台指挥抗日救亡歌曲。

比如,上海人多数乡土情结深厚,极少愿意主动离开家乡。潘振声为何会背井离乡主动调往宁夏?

对此,大部分资料均语焉不详。

查阅多处资料后,笔者在上海公安作家李动先生的一则采访中找到了答案。

1958年,25岁的潘振声根据自己的生活积累,创作了儿歌《小鸭子》,歌词里有一句:“睡觉吧,小鸭子,太阳下山了。”歌曲发表后,有关人士认为“太阳下山一句影射了伟大领袖”。这个现在看起来堪称荒谬的理由,却让潘振声付出沉重代价。他被发配到宁夏。此后终其一生,也没能返回生他养他的故里上海青浦。

潘振声先生晚年曾对记者感慨,他此生最为遗憾的事情之一,就是一直身居他乡为异客,无法为家乡的年迈父母尽一份孝心。

潘振声一生没有生育儿女,却将对音乐的热爱用儿歌的方式送给了所有的中国孩子。他在宁夏生活期间也一直笔耕不辍,创作了大量至今仍在传唱的儿童歌曲。

1965年,中央人民广播电台“小喇叭”节目组一位女编辑写信给潘振声,希望他能创作一首表扬“好孩子”的歌。潘振声接到约稿信后,没有马上动笔,而是回忆起自己在上海当小学老师时的经历。

在担任学校少先队大队辅导员时,他经常给小学生们上道德教育课,教育孩子们要做个诚实的人。那时,他放在办公桌上的大头针小盒内,经常堆满了孩子们交来的一分、两分硬币。孩子们信任潘老师,也信任警察叔叔,有一次,潘振声看到一个小朋友将在马路边捡到的一分钱交给了一位警察叔叔,叔叔微笑地摸着他的小脑袋说:“真是个好孩子。”

这位警察叔叔是个交通民警,不管刮风下雨还是酷暑严寒,他都会护送孩子们过马路。到了路口另一边,懂事的孩子们总是回过头来挥着小手,奶声奶气地叫一声:“叔叔,再见!”

往事浮上心头,也许还带着一丝乡愁。潘振声哼着沪剧紫竹调旋律奋笔疾书,很快,这首传唱至今的经典儿歌《一分钱》在这个宁静而普通的夜晚诞生了:

我在马路边捡到一分钱,

把它交到人民警察手里边。

叔叔拿着钱,对我把头点。

我快乐地说了声(白)叔叔。再见。

1965年3月9日,《一分钱》在中央人民广播电台“小喇叭”节目首次播放。播放当天便在孩子中间引发强烈共鸣。随后,这首歌曲便如春雨般迅速洒遍大江南北。不仅孩子唱,大人也喜欢。一代代孩子长大后,每当生活中遇到好人好事,还常常在不经意中哼起这首旋律优美、节奏明快的歌曲。

1980年5月,《一分钱》在中国人民保卫儿童全国委员会、中国共产主义青年团中央委员会、中国文学艺术界联合会、中国作家协会、中国科学技术协会、国家出版事业管理局、文化部、教育部联合举办的“第二届全国少年儿童文艺创作评奖”中,荣获二等奖。1991年,在首届“当代少年儿童喜爱的歌”评选中获奖。

1998年,上海筹建共和国首座公安博物馆,筹建办公室的工作人员将这首表达警民之间融洽关系的《一分钱》手稿列入待征集的文物史料之中。

为了找到儿歌《一分钱》的创作者,筹建办公室的工作人员首先找到上海文联,在文联主席李伦新先生的帮助下又联系到上海音乐家协会。在这里,筹建办得到了第一条关于作者的重要线索:作者是潘振声,上海人,上世纪50年代末调至宁夏工作,现在江苏。

工作人员电话打到江苏省音乐家协会,被告知,潘振声同志已从江苏省文联副主席位置上退休,并得到了潘振声的联系方式。

接通电话,听完筹建组工作人员的来意后,65岁的潘振声先生爽快地表示,他愿意将《一分钱》手稿捐给上海公安博物馆。当筹建组领导提出要给予潘老一定数额的经济补偿之时,潘老表示是“无偿捐赠,分文不收”。

1998年12月21日中午,潘振生先生回到家乡上海,将《一分钱》的创作原稿及相关资料交到筹建组工作人员手中。

现存于上海公安博物馆的《一分钱》歌谱为白纸蓝字,略略发黄的白纸上用蓝色圆珠笔写着简谱和歌词,歌名下划有两条红色线条,注有节拍、词曲者及[幼儿歌曲]。在歌曲下方有四行注解及页码。

看得出,潘振声先生十分重视这份手稿,时隔35年,依然保存完好。

2001年8月14日,上海公安博物馆藏品鉴定小组召开会议,与会人员一致认为:儿歌《一分钱》在上世纪五六十年代的上海家喻户晓,全歌由四个乐句组成,共16个小节,32拍,曲调由沪剧紫竹调移植变化而来,短小明快,充分表达了“警与民”之间的融洽关系与少年儿童对人民警察的真挚情感。具有极高的历史意义及珍贵的文物价值。

此后不久,国家文物局将《一分钱》的手稿、曲谱评为“现代革命一级文物”。

潘振声进入晚年后,平常行动艰难,他回忆,那是宁夏造反派用钢鞭在他背上留下的后遗症。

行动艰难的潘老依然十分热情地为孩子们写歌。他发现,尽管国内的文艺作品渐成百花齐放的状态,但这百花园中,却很少有专门为孩子创作的儿歌。大部分孩子依然唱着几十年前的儿歌,许多少数民族孩子甚至没有本民族的儿歌。

潘老决定,要在有生之年为56个民族的孩子各写一首儿歌。

2000年前后,新儿歌终于完稿。当潘老将花费四年时间、呕心沥血写成的包含56首各民族儿歌的《56个民族新儿歌》集送到某出版社时,却被告之要他交出数万元的出版费才能出版。

自己辛辛苦苦创作出来的作品,出版还要自己出钱,这是为什么?此时已近七旬的潘老感到纳闷、不解,更多的,是深深的无奈。

作为现代中国文化界星辰般灿烂的人物,依然无法出版一本为孩子们创作的关于儿歌的书。这不仅是老人的遗憾,也是这个时代的遗憾。

在1990年,潘老曾写过一首七律:童年家穷皮包骨,少年岁寒当学徒,青年得志遭厄运,壮年有家不幸福,老来伏案何所求,一生无愧大丈夫。2006年,潘老重抄此诗,以此总结自己的一生。

2009年5月14日22时10分,潘老因脑血栓在南京逝世,享年77岁。追悼会上,按老人的遗愿循环播放着老人生前创作的《一分钱》和《春天在哪里》等代表曲目,孩子用最纯真的歌声告慰着老人在天之灵。

潘振声先生虽然离开了我们,但他创作的儿歌却留在了中国孩子心中,并将一代代传唱下去。这些儿歌对儿童开朗乐观的人格塑造、思想品德的形成、美好情感的培养、行为习惯的养成、乃至中华民族语言美感的熏陶都起着潜移默化、无可替代的作用。