唐代皇室女眷贞节观分析

2019-06-06吴小龙

吴小龙

李唐皇室女眷,即指皇家内部的女性,包括后妃、公主等①皇室即古代社会的最高等级,具体包括皇帝、后妃、太子、未之藩的诸王和公主等。本文讨论的李唐皇室女眷主要指后妃及公主,其中公主包括和亲公主。,在唐代女性群体中处于顶层。宋代以来,贞节观念逐渐盛行,“夫死不嫁”的守节观念成为衡量妇女品行的最高道德标准。因此,受传统礼教束缚较少的唐代女性,特别是皇室女眷多被指责贞节观念淡薄,其依据主要有四:一是皇室存在“收继婚”遗风,二是设“面首”,三是更嫁之风盛行,四是私生活混乱②具体详见牛志平《从离婚与再嫁看唐代妇女的贞节观》(《陕西师范大学学报》1985年第4期)及《唐代婚丧》(西安:三秦出版社,2011年)、杜文玉《唐代宫廷史》(天津:百花文艺出版社,2010年)、于赓哲《隋唐人的日常生活》(西安:陕西人民教育出版社,2017年)、郭海文《唐代公主的家庭生活》(《陕西师范大学学报》2011年第2期)、于亚男《从两〈唐书·列女传〉看唐代女性的传统道德观》(《首都师范大学学报》2010年增刊)等。。事实上,唐代皇室女眷之间差别很大,其贞节观念也并不一致。

一、“收继婚俗”与皇室女眷的贞节观

李唐皇室曾出现一些有悖于传统的婚姻现象,如唐太宗在玄武门之变中杀其弟元吉而纳其妃、唐高宗纳其父太宗的才人武氏为昭仪、唐玄宗娶其子寿王瑁之妃杨玉环为贵妃,这种现象和北方游牧民族的收继婚俗颇为类似。《史记·匈奴列传》载:“匈奴,父死,妻其后母。兄弟死,皆取其妻妻之。”③(汉)司马迁:《史记》卷110《匈奴列传》,北京:中华书局,1959年,第2879页。这是关于收继婚最早的文字记载,形象地概括出收继婚俗的特点。唐代和亲公主群体中收继婚现象也多有出现,唐玄宗开元五年(717),固安公主奉命和亲嫁于奚首领李大酺,“至八年,大酺戮死,共立季弟鲁苏为主,仍以公主为妻”①(宋)王溥:《唐会要》卷6《和蕃公主》,上海:上海古籍出版社,2006年,第86页。,固安公主先后嫁父子二人;德宗贞元四年(788)回纥武义成功可汗遣使献物请求和亲,德宗女咸安公主奉命至回纥和亲,公主先后嫁天亲可汗、忠贞可汗、奉诚可汗和怀相可汗。

李唐皇室出现类似“收继婚”现象的一个重要原因与李唐皇室的血统有关。陈寅恪先生认为“李唐皇室女系母统杂有胡族血胤,如高祖、太宗、高宗之母皆胡姓而非汉人……李唐血统其初本是华夏,其与胡夷混杂”②陈寅恪:《唐代政治史述论稿》上篇《统治阶级之氏族及其升降》,上海:上海古籍出版社,1997年,第3页。,李唐皇室确有鲜卑族血统,收继婚俗是突厥、鲜卑等少数民族的习俗之一,因此对李唐皇室太宗娶弟媳、高宗娶继母、玄宗娶儿媳等此类现象的解释则有据可依。同样,在和亲公主群体中出现的这种现象,也多与和亲国的地方习俗有关,如德宗女咸安公主先后嫁四次,“皆从胡法尚公主”③(宋)王溥:《唐会要》卷6《和蕃公主·杂录》,上海:上海古籍出版社,2006年,第89页。,和亲公主的更嫁均是“从胡法”,故不能将其视为不守节。自魏晋南北朝以来,部分少数民族进入中原,逐渐与汉族融合,吐谷浑、鲜卑、突厥等多民族风俗的混杂,加之李唐皇室本身具有胡族血统,在这种情况下,李唐皇室中多次出现类似“收继婚”现象就不足为怪了。

如果将唐皇室内出现的类似“收继婚”现象上升到民俗范畴,这种现象不可视为“乱伦”或“不守节”,以此视角来重新审视唐皇室女眷的贞节观,反映出唐代兼收并蓄的时代背景下一种民族文化交融现象,况且此现象在唐皇室中也仅为个例,不能辐射整个大唐。换言之,少数民族首领娶妻,李唐皇室纳妃,统治者可借助自己的权力去实现,更像是男性权力的体现,而将这种现象的出现完全归咎于女子失德、失贞则有失公允,故将李唐皇室中出现的这种类似“收继婚现象”视为妇女“不守节”的说法是不可取的。

二、私生活与皇室女眷的贞节观

在古代,皇室女眷有设“面首”的现象。“面首”的称谓,出自南朝刘宋前废帝刘子业的妹妹山阴公主,据说皇帝给山阴公主招致三十位面首,其秩与郡王一样,后世视其为淫乱。“面首”现象在唐代皇室嫔妃、公主群体中确有出现,但将其作为皇室女眷“不守节”的证据则与事实不符。

论者谈及唐代“面首”,都会讲到武则天。唐太宗时的武才人被高宗接进皇宫封为昭仪,立为皇后,众多朝臣认为不合礼法,其后称帝,招揽的“面首”先后有薛怀义、沈南璆、张易之、张昌宗等,更被视为不守节的典型代表。唐中宗时期的韦皇后和上官昭容共与武三思私通,都被视为失节。但唐高宗纳父亲的才人为妃,更多是皇权的体现,且当武才人被封为昭仪时朝臣并未有过多反对之声,还得到王皇后的帮助,反倒是当高宗废王立武为皇后时朝堂上开始大肆反对,这种现象的出现恐怕并非仅用失节就可以解释的。而武则天、韦皇后、上官昭容等作为当朝政治人物,与其他后宫嫔妃不同,她们的私生活也往往与政治相关,不能简单将其与贞节观联系在一起。

唐代公主设“面首”者确有其人,在私生活上也有不检点之处。唐太宗第十七女“始封高阳,下嫁房玄龄子遗爱……初,浮屠庐主之封地,会主与遗爱猎,见而悦之,具帐其庐,与之乱,更以二女子从遗爱,私饷亿计……又浮屠智勖迎占祸福,惠弘能视鬼,道士李晃高医,皆私侍主。”①(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3648页。唐中宗幼女安乐公主“下嫁武崇训……崇训死,主素与武延秀乱,即嫁之。”②(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3654页。唐肃宗之女郜国公主“下嫁裴徽,又嫁萧升。升卒,主与彭州司马李万乱,而蜀州别驾萧鼎、澧阳令韦恽、太子詹事李昪皆私侍主家。”③(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3662页。唐顺宗之女襄阳公主“下嫁张孝忠子克礼。主纵恣,常微行市里。有薛枢、薛浑、李元本皆得私侍,而浑尤爱,至谒浑母如姑。”④(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3666页。这些公主私生活混乱,亦被视为唐代皇室女眷不守节的典型。

但唐朝部分公主私生活混乱是否可以说明皇室女眷“不守节”盛行呢?事实上,有淫乱行为的公主只占少数,据记载,有唐一代公主总数共211人⑤《新唐书》卷83《诸帝公主传》第3641页载:“世祖一女,高祖十九女,太宗二十一女,高宗三女,中宗八女,睿宗十一女,玄宗二十九女,肃宗七女,代宗十八女,德宗十一女,顺宗十一女,宪宗十八女,穆宗八女,敬宗三女,文宗四女,武宗七女,宣宗十一女,懿宗八女,僖宗二女,昭宗十一女。”共计211人。,私生活混乱的公主仅4位,实为个别公主的失德、失范。至于公主私生活混乱的现象,在当时皇室并不被认可,并对其进行了诸多限制和禁令。如唐太宗时合浦公主“与浮屠辩机乱,帝怒,斩浮屠,杀奴婢数十人”⑥(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3858页。;郜国公主私通之事曝光,“德宗怒,幽主它第,杖杀万,斥鼎、恽、昪岭表”⑦(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3662页。;又有襄阳公主私生活败露后,穆宗将公主幽闭于宫中。诸位皇帝对此现象的抵触反应表明皇帝对公主的失节行为是极为不齿的,且唐代礼法对皇室女眷的操行具有很强的约束力,说明唐朝皇室女眷并非都存在私生活混乱的问题。统治者是相当注重公主品行的,在这样的政策引导下,私生活混乱者实属个例。

三、更嫁与皇室女眷的贞节观

婚姻作为一种社会家庭行为,自古就被置于很高的地位。古代以男权为中心,统治者试图利用以父权家长制为核心的宗法制度将妇女紧紧地束缚起来,极力倡导妇女保持节操,将“夫死不嫁”作为衡量妇女品行的理想道德标准。唐朝历代虽不强迫已嫁女子“终身不改”或“夫死不嫁”,唐朝社会也不以更嫁为耻,但尚未有史料证明唐代鼓励妇女再嫁或改嫁,反而明文倡导妇女守节,即使有更嫁现象,也进行了细节规定,对皇室女眷亦是如此。唐代有“妇人事夫,无再醮之礼。夫者,天也,何可背乎!守之以死,必无他志”⑧(后晋)刘昫:《旧唐书》卷193《列女传》,北京:中华书局,1975年,第5138页。以及“不践二庭,妇人常理”⑨(后晋)刘昫:《旧唐书》卷193《列女传》,北京:中华书局,1975年,第5138页。的观念,唐代妇女亦大都践行之。此外,唐律中针对妇女素有“七出”之条与“无子三不去”之说,规定妇女在嫁人后不能恣意离婚再嫁。

徐连达先生在《唐朝文化史》中也有“隋唐时期,夫妻离异是为法律所允许。离异之后夫可再娶,妻可再嫁。妇女在夫亡后,有子再嫁,在现实生活中因种种人事关系有一定的约束,但无子再嫁则被评为理所当然。唐律中且认为这是‘礼仪常范’。这与宋以后把女子再嫁视为‘有辱风教’实不可同日而语”①徐连达:《唐朝文化史》,上海:复旦大学出版社,2003年,第199页。的观点,这样一来,唐律对夫死不嫁、再嫁、改嫁等更嫁情况有着明确的规定,妇女更嫁与是否守节没有直接和必然的联系,唐代皇室女眷更嫁则不被认为“不守节”。

唐代211位公主中,除汝南公主、孝昌公主等早薨,金仙公主、玉真公主等出家为道士,义和公主、饶安公主等数十位公主记录不清外,在唐代再嫁或三嫁的公主中,唐高祖19位公主,再嫁者4人;唐太宗21位公主,再嫁者6人;唐高宗3位公主,再嫁者1人;唐中宗8位公主,再嫁者2人,三嫁者1人;唐睿宗11位公主,再嫁者3人;唐玄宗29位公主,再嫁者8人,三嫁者1人;唐肃宗7位公主,再嫁者1人,三嫁者1人。据统计,在唐肃宗及其以前的98位公主中,下嫁者共86人②据《新唐书》卷83《诸帝公主传》第3641-3662页中统计,唐代宗以前这86名公主下嫁的公主中,唐世祖1人,唐高祖女19人,唐太宗女17人,唐高宗女3人,唐中宗女8人,唐睿宗女8人,唐玄宗女23人,唐肃宗女7人,期间部分公主因早薨或档案记录不清等原因不在统计之内。,其中再嫁、三嫁者共计27位③徐连达先生的《唐朝文化史》第201页中“再嫁、三嫁者三十人”,应该是将三嫁的3位公主重复计算,即前文中将3次出嫁者(共3人,且有误)纳入再嫁者行列,共27人,后文在统计再嫁、三嫁者人数时误算为30人,实则27人。,大约占该时期公主总数的29%,而肃宗以后的代宗、德宗、顺宗等十三位皇帝下嫁的46位公主无一再嫁。可见唐代皇室公主中更嫁的现象虽然是存在的,但仅占少数。

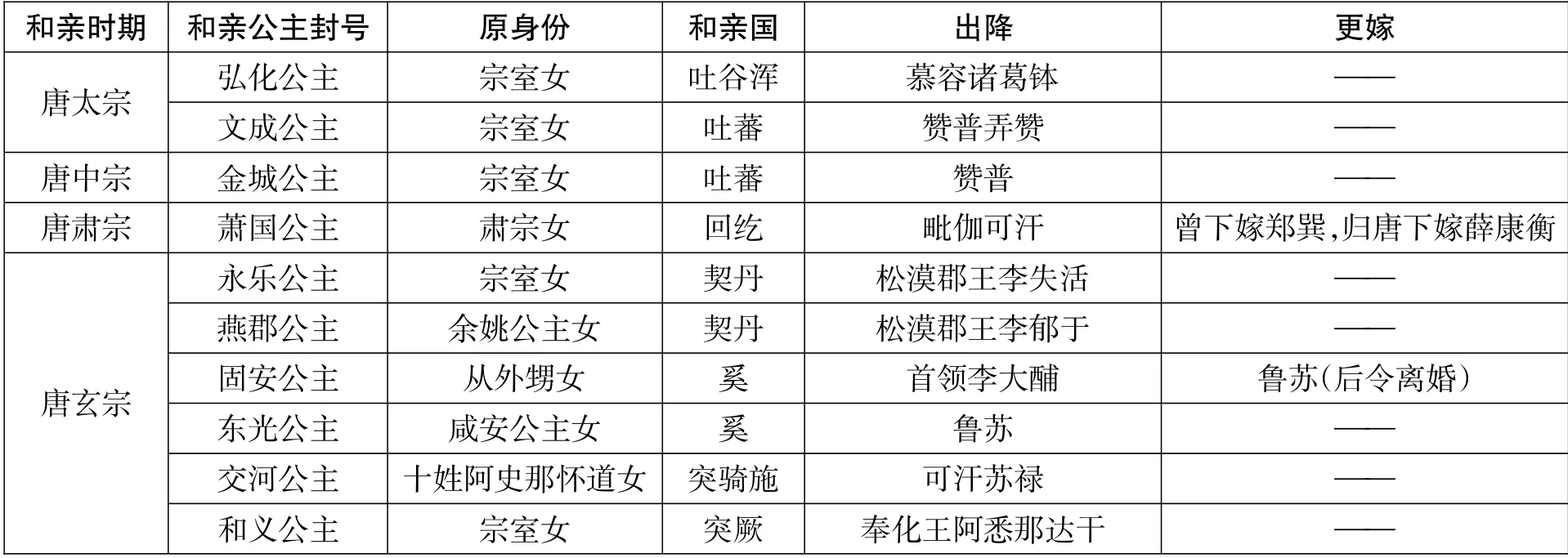

从唐代公主的婚姻及更嫁现象来看,公主婚姻多为皇帝政治指配,对驸马或有不如意之处,如唐太宗第十四女安康公主下嫁大将军独孤彦云之子独孤谋,第十七女高阳公主下嫁房玄龄之子房遗爱,但由于是皇帝赐婚,其婚姻状况相对稳定。公主再嫁者24人,三嫁者3人④本文与李斌城先生的《唐代文化》(北京:中国社会科学出版社,2002年,第1216页)中“记载下嫁的132人中,再嫁者24人,三嫁者3人,合计超过20%,且全是唐肃宗和他之前诸帝的公主”的说法一致。,占比较小,且多是夫亡更嫁,甚至有夫亡不再嫁者,可见再嫁者在公主群体中并不普遍。况上文亦提到,唐代婚姻并不以女子再嫁为耻,在法律上也并没有明文限制,反而对何种情况下允许女子再嫁做了相应的规定。此外,和亲公主也是皇室女眷中一个重要群体,和亲公主虽大多不是皇帝亲女,但也是以公主的身份出降至外邦,本文以为和亲公主这一群体可为唐代公主“守节”提供更为有利的证据(详见表1)。

表1 唐代和亲公主出降情况统计表

唐代宗唐德宗唐穆宗静乐公主宜怀公主崇徽公主咸安公主太和公主外甥女外甥女仆固怀恩女德宗女宪宗女契丹奚回鹘回纥回纥怀顺王李怀节怀信王李延宠登里可汗天亲可汗崇德可汗————又先后嫁忠贞可汗、奉诚可汗、怀相可汗——

通过以上统计,在15位和亲公主中,仅肃宗女萧国公主、玄宗时固安公主、德宗女咸安公主三位有更嫁行为,其中萧国公主三嫁皆由于男方死,固安公主及咸安公主和亲回纥,有更嫁行为则主要是遵循回纥的收继婚俗,况唐朝允许妇女再嫁,因此唐代和亲公主这一群体可视为均无失节行为。

值得注意的是,皇帝与后妃的婚姻中几乎没有出现后妃更嫁现象。确实,后妃作为皇帝的妻妾,对其贞节要求则更为严格,她们的失节行为意味着对皇帝的不忠,关乎其生死,因此她们对婚姻表现得更为谨慎,除朝代更替、皇位易主出现的后妃“更嫁”,一般都能恪守妇德,为皇帝守节保贞。这类女子一旦被选为后妃,便千方百计争得皇帝宠爱,若失宠或未得到皇帝宠幸则大都宁愿孤独终老于深宫,也不会铤而走险背叛皇帝。

事实上,唐历代统治者对皇室女眷的婚姻都有着一定的限制,归结起来还是要求其守节,遵循礼法。在唐高祖武德年间就曾有“……义夫节妇,所在详列,旌表门闾”①(清)董浩等:《全唐文》卷2《高祖》,北京:中华书局,1983年,第31页。,要求地方官员每年都要将贞节烈女的事迹上报,这种政府性的积极鼓励贞节烈女的举动,无疑潜移默化地加强了唐代妇女对贞节意识的自律性。唐太宗去世后要求无子的后妃出家到感业寺为自己守节,其中最为著名的节妇就是当时的武才人,以后的则天女皇。另外,太宗令魏徵在编写《隋书》时,将前朝坚持贞节的女子编入《列女传》,以文字的形式加以记录,将其作为唐代妇女守节的楷模。自唐宣宗时期万寿公主下嫁郑颢后,唐宣宗以为“‘太平、安乐之祸,不可不戒!’故诸主祗畏,争为可喜事。帝遂诏:‘夫妇,教化之端。其公主、县主有子而寡,不得复嫁。’”②(北宋)欧阳修、宋祁:《新唐书》卷83《诸帝公主传》,北京:中华书局,1975年,第3672页。下诏规定,公主、县主等有子而守寡者,不得再嫁。关于唐代公主以何种情况可以更嫁,唐宣宗朝于大中五年四月作了相关规定,据《唐会要》载:

(大中)五年四月敕:“夫妇之际,教化之端,人伦所先,王猷为大……起自今以后,先降嫁公主、县主,如有儿女者,并不得再请从人。如无儿者,即任陈奏,宜委宗正等准此处分。如有儿女妄称无有,辄请再从人者,仍委所司察获奏闻,别议处分,并宣付命妇院,永为常式。”③(宋)王溥:《唐会要》卷6《公主·杂录》,上海:上海古籍出版社,2006年,第85页。

此类现象的出现有唐代社会对宫廷女子品行的重视,也有士族子弟不愿与皇家结亲的教训,诸如“唐代公主更嫁成风”的说法则不太合适。同时唐律对婚姻、再嫁、守节等各方面都有着明确规定,证明妇女再嫁或改嫁与是否守节并无直接、必然的联系,亦不能将皇室女眷更嫁视为“不守节”。

四、影响唐代皇室女眷贞节观念的因素

唐代皇室女眷的贞节观念,深受当时的社会风气、法律、教育、地位权力及个人操行等诸多方面的影响。通过前文论述,了解到唐代妇女的贞操并非部分学者所认为的有悖于伦理。事实上,从汉至唐,妇女的贞节观念有逐渐增强的趋势。此前一些研究成果中对唐代妇女的婚姻与家庭有所呈现,并强调唐代妇女的贞节观念依然很强,所谓的地位很高、生活开放只是相对于宋代及以后妇女而言。

影响唐代宫廷贵族女眷贞节观念的因素有很多,但主要有三:其一,统治者对妇女贞节的倡导起到了很大的作用。统治者不断加大对节妇的褒奖力度,将妇女的贞节置于重要地位,并将其作为衡量妇女操行的重要标准,相应地,民众对贞节烈女的崇敬与日俱增,节妇的社会地位日益提高,唐代亦颁布诸多“优惠政策”,《唐六典》载:“若孝子、顺孙、义夫、节妇志行闻于乡闾者,州县申省奏闻,表其门闾,同籍悉免课役;有精诚致应者,则加优赏焉”①(唐)李林甫:《唐六典》,北京:中华书局,2014年,第77页。,节妇可以免除课役,政府及民众的重视,使唐代妇女守节的自觉性日益增强。

其二,唐律条文对社会婚俗有着相关规定。关于唐代妇女再嫁问题,唐律中并没有明令禁止的条文,唐代社会也并不以妇女再嫁为耻,多是不支持也不限制的态度。台湾李树桐先生在分析唐代妇女更嫁原因时认为主要是其夫早死、年纪尚轻且无可依靠、无一妇事一夫观念者。也有学者认为夫君早逝,妇人失去经济来源,为求生存不得不改嫁,或亲人为摆脱经济包袱,夺其志强行改嫁等诸如此类的经济原因是唐代妇女更嫁的最主要原因,从总结的诸多原因中亦可以看出唐代妇女更嫁也并非完全出于本身的意志。但李唐皇室女眷更嫁原因与平民不同,她们有着崇高的地位与权力,更嫁一般不会是夫君早逝而无依无靠、为其生存被逼无奈的原因。究其缘由,唐代皇室女眷更嫁,并非像下层妇女一样主要考虑经济原因,其原因可能更为复杂。皇帝选妃、公主出嫁,多是政治婚姻,由皇太后为皇帝选妃,多为外戚或功臣之女;皇上、皇后为公主择选驸马,或下嫁有功之臣,或入边和亲,少有遵从自己意愿者。公主更嫁亦是如此,太平公主初嫁薛绍,后武则天为其选武攸暨为驸马,肃宗女宁国公主曾下嫁郑巽,后遵命和亲回纥可汗,归唐下嫁薛康衡等。除政治婚姻更嫁、夫死再嫁外,还有一种则是公主凭借其权力及地位去“争取”,但此类现象在公主群体中仅占少数。

其三,个人品行与操行是起着关键作用。在礼法的框架下,诸如李唐皇室部分后妃、公主等出现私生活混乱现象多与权力大、地位高有关的说法有所偏颇,像武则天、韦皇后、高阳公主、安乐公主等,她们凭借自己的权力及地位,无视儒家一直所倡导的伦理道德,或设“面首”,或私通淫乱,对唐代妇女的贞节观确有一定的影响,但这并不能以偏概全,仅通过个别现象来论断唐代女子的贞节观念淡薄则有失公允,所谓的权力与地位也只是影响其行为的因素之一。与她们有类似权力与地位的其他皇室女子则严于律己,甚至起到模范作用,纵观唐代宫廷,贤后、贤妃、品行良好的公主不胜枚举,她们有着较强的贞节意识和高尚的品行,为后人所称赞。

在皇室公主中,道德高尚、才华横溢而守礼者不乏其人。1972年,太宗女临川公主墓在陕西礼泉县赵镇公社新寨村村北出土,志文载,“公主躬循妇道,志越家人……公主有仪有则,多艺多才……公主创题嘉颂,光赞坤规。援笔斯成,排阍进上……惟公主幼而聪敏,志识明慧,雅好经书,犹善其笔……可谓九族妇德、千载女师者乎”①周绍良、赵超:《唐代墓志汇编续集》永淳009《大唐故临川郡长公主墓志铭》,上海:上海古籍出版社,2001年,第260-261页。,获悉临川公主是一位多才多艺、遵守礼节、恪守妇道的女子。唐太宗第三女汝南公主早薨,其墓的出土对汝南公主的生平进行了补充,墓志载,汝南公主“聪颖外发,贤明内映,训范生知,尚观箴于女史;言容成则,犹习于公宫。”②周绍良、赵超:《唐代墓志汇编》贞观054《大唐故汝南公主墓志铭并序》,上海:上海古籍出版社,1992年,第43页。可见汝南公主的修养很高,郭海文曾对有唐以来公主的文化水平进行研究,指出“宫中还有通晓诗文、德才兼备的女官教授公主以才艺及妇德”③郭海文:《唐代公主的家庭生活》,《陕西师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第2期。,故得出的结论是“有唐一代,上至统治阶级,下至平民百姓,都视教育为兴邦立业之根基,而皇室尤甚”④郭海文、孟念慈:《〈大唐故汝南公主墓志铭并序〉考》,陕西历史博物馆馆刊第24辑,西安:三秦出版社,2017年,第167页。。还有前文所提到的太宗朝被视为公主典范的襄城公主,谨事公婆的南平公主,宣宗朝躬守礼法的万寿公主等,唐代公主文化水平及品行较高者居多,贞节观念亦较强。

总之,唐代皇室女眷虽有私生活混乱、再嫁等现象出现,但并不是唐代社会的主流,不能称皇室女眷“不守节”之风盛行。一方面,包括皇室女眷在内的唐代妇女,大都遵守礼法,将其作为一种基本的家庭生活模式,视“守节”为女人之本。另一方面,唐代社会虽不以妇女再嫁为耻,但皇室女眷的再嫁现象并不多,尤其是唐代中期整顿礼法制度之后,这种“再嫁”及“不守节”现象得到了很大程度的遏制,这与对唐代皇室女眷“不守节”盛行的普遍认识产生了分歧。正如于亚男所言,“这种自由与开放并不能抹杀和改变传统观念对女性的道德要求,她们毕竟不能超越时代的限制,毕竟还是要受到封建宗法制度的制约。在自由与开放的社会风貌下,始终飘荡着传统道德的影子,在唐代妇女的身上,我们还是可以找到深深的传统道德的印记。”⑤于亚男:《从两〈唐书·列女传〉看唐代女性的传统道德观》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2010年增刊。“在她们开放、自由的背后,我们依然可以看到传统礼教的锁链,唐代女性的道德观念依然未能走出传统礼教的范畴。”⑥于亚男:《从两〈唐书·列女传〉看唐代女性的传统道德观》,《首都师范大学学报》(社会科学版)2010年增刊。